Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom

Membre-

Compteur de contenus

3086 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par jjnom

-

Astérie ou autre ?

jjnom a répondu à un sujet de PK67 bis dans Demandes d' identification de fossiles

C'est souvent le cas avec ce genre de trace qui est plus un fantôme de fossile qu'un fossile. Et encore plus quand il est contenu dans un galet dont le point de départ est inconnu. Pour l'encaissant, pour moi, ça n'a rien d'une lydienne et donc, on ne peut pas dater en automatique du Paléozoïque local. Marnes et calcaires souvent, c'est vrai (au passage: test à l'acide?). Mais il n'y a pas que des matériaux vosgiens dans les alluvions rhénanes. Quid de la Suisse? Si on suppose qu'on voit la face ventrale d'une Astérie, on va dire que les formes elliptiques sont les zones ambulacraires et les points entre les ellipses seraient alors les traces des plaques interambulacraires. Pourquoi les plaques interambulacraires auraient laissé des traces et pas les plaques ambulacraires? Les zones ambulacraires des Astéries ont en général une forme plus linéaire. Absence de calcification et finesse (actuelle) de l'organisme sont peut-être le résultat d'une dissolution en milieu acide. Les Astéries ont aussi leur épaisseur et un squelette calcaire. Mais bon, il est vrai qu'après cette discussion, il restera encore pas mal de questions sans réponses. -

Astérie ou autre ?

jjnom a répondu à un sujet de PK67 bis dans Demandes d' identification de fossiles

Je r’garde et j’m’interroge (air connu). Une lydienne, c’est l’équivalent, en noir, des radiolarites. Ca a un aspect de silex/jaspe car constituée de microcristaux de silice. Ici, le fond de la roche est trop graineux. S’agissant d’un galet des alluvions du Rhin, le rattacher au Dévonien me laisse interrogatif. Quant à l’empreinte, elle me fait aussi penser à l’empreinte d’un article d’encrine. Le téton central (si j’interprète bien l’image) pourrait bien être un moulage du canal axial. Et on devine 5 « pétales » périphériques. Le souci dans l’hypothèse encrine est qu’on aurait affaire à une Pentacrine, forme plutôt liasique. Dans le Dévo-Carbonifère, les sections d’encrines sont circulaires. -

Sur ce coup là, les hauts fonctionnaires n’y sont probablement pour rien. Regardez plutôt du côté du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature). C’est cette instance qui a fait ajouter l’interdiction de ramassage au projet initial de la DREAL. Voir délibération de Décembre 2021, signée d’un botaniste et d’un ornithologue : https://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021-29_avis_opportunite_cnpn_plenier_creation_rnn_falaises_jurassiques_calvados_14122021.pdf Après publication du résultat de l’enquête publique, le CNPN a fortement renouvelé sa préconisation. Voir délibération d’Avril 2023, signée d’un juriste et d’un ornithologue : https://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2023-06_avis_rnn_falaises_jurassiques_calvados_cnpn_du_18_04_2023-vf.pdf Si vous vous demandez qui siège au CNPN, c’est ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462789 En matière de géologie, sur 60 membres, on trouve une titulaire, sédimentologiste et un suppléant géologue au BRGM… Dans l’avis d’Avril 2023, on trouve : « Le CNPN a pris connaissance du fait que les réserves exprimées lors de l’enquête publique ont porté essentiellement sur l’interdiction du ramassage des fossiles sur l’estran. Il tient cependant à souligner que, d’une manière générale, les textes réglementaires qui s’appliquent à toutes les réserves naturelles, créées aux fins de protection du patrimoine géologique interdisent tout ramassage. Le décret de création de la RNN des Falaises jurassiques du Calvados doit donc s’inscrire dans la même perspective d’interdiction et de restrictions, seule voie de protection effective contre le pillage et la destruction des sites. Le décret ne doit prévoir aucune exception et être identique pour l’ensemble des sites de la réserve. » Le syndrome du copier-coller ? En oubliant qu’on parle de sites littoraux ? J’ai relevé aussi une recommandation identique à celle de l’enquêteur public : «Le CNPN recommande que soit donné des moyens humains suffisants au gestionnaire de la RNN afin de lui permettre d’assurer une bonne gestion de celle-ci. Il est indispensable que les moyens alloués à la RNN soient adaptés à l’étendue du territoire classé et à sa particularité de RNN multi-sites répartis sur un long linéaire côtier. » Mais comment peut-on donner des avis favorables alors que les intentions du ministère sur les moyens ne sont pas connues? Elément de réponse ministérielle surprenant : le partenariat souple avec les structures expertes locales. Pour la souplesse, on verra ça… Et pour les structures expertes locales, quand on sait qu’elles ont toutes refusé l’interdiction de ramassage, sauf 2 à ma connaissance dont une déjà partie prenante dans la RNN…

-

microfossiles ferret capiens

jjnom a répondu à un sujet de Nanil dans Galeries de photos de minéraux, fossiles, roches, etc.

On a déjà évoqué cette forme ici: Peneroplis, Archiacina. Involutinina n'est pas un nom de genre mais de sous-ordre et correspond à des genres disparus au Crétacé (Cénomanien). Avec le cortège de milioles, on est bien dans le Tertiaire. Probablement Oligocène. Voir calcaire à Archiacina du Médoc et des environs de Bordeaux. -

identification trouvaille jurassique moyen du tarn

jjnom a répondu à un sujet de lulu105 dans Demandes d' identification de fossiles

Vérifications faites, il y a plusieurs espèces d'Inocerames qui sont connues dès le Pliensbachien et dans l'Aalénien en particulier. Une espèce proche des Inoceramus revient souvent dans la littérature: Pseudomytiloides dubius. -

identification trouvaille jurassique moyen du tarn

jjnom a répondu à un sujet de lulu105 dans Demandes d' identification de fossiles

Hum... Inoceramus dans le Jurassique moyen, ça semble difficile. Les Inoceramus sont surtout connus dans le Crétacé. Peut-être Posidonomya? Plus de précision concernant l'étage? -

Pas certain que le dossier Ardennes ait été chargé avec l'accord de la SGF... Perso, il a fallu que je l'achète quand il a paru. Je parlais de la partie Nord du socle (Brabant) avec les flèches qui signalent un "basement uplift". On charge la plaque et elle s'élève???... F. Meilliez dans les années 90 avait noté ce paradoxe. https://www.persee.fr/doc/sgeol_0302-2692_1991_num_44_1_1864. Je ne sais pas s'il a été expliqué depuis.

-

C'est un article de F. Meilliez et F. Lacquement intitulé "La cinématique de raccourcissement au Namuro-Westphalien". N'est accessible que via l'achat du numéro 154 de Géochronique. Il y a un autre article récent (2021) beaucoup plus technique et en anglais: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2020TC006642. Je colle ci-dessous un essai de reconstitution qui y figure. Quelques remarques: Le bassin sédimentaire a d'abord été nettement en extension puis de -en- durant le Dévonien. La sédimentation est alors mixte tantôt terrigène, tantôt calcaire. Au Dinantien elle est nettement carbonatée (plateforme). Le Namurien (Serpukhovien/Bashkirien) est essentiellement terrigène avec un caractère marin (Goniatites)marqué à la base puis de plus en plus type westphalien vers le sommet. Ce changement serait lié à des apports provenant des zones internes (S) de la chaîne. Jusque là, le serrage ne se fait pas ressentir. La tectonique se déroule durant le Westphalien (Moscovien) avec une polarité Sud->Nord. L'avancée de l'allochtone ardennais génère différentes failles chevauchantes. La faille du Midi n'est que la plus élevée, la plus tardive probablement. Possiblement, des reliefs nouvellement créés ont pu être érodés et alimenter le nord du bassin. Paradoxe: A partir du schéma D est signalé un soulèvement du socle alors que la sédimentation charbonnière se poursuit...

-

Bassin molassique, tout à fait. La GFM a "fossilisé" tout ce qui se trouvait dessous et dessous se trouvent les formations contenant le charbon. Le fonctionnement subsident du bassin est donc antérieur à l'apparition de la GFM. Dès le Namurien (Serpukhovien) vers -320 MA, apparaissent les premières veines et le front ardennais se met en place vers -310MA (Moscovien). Maintenant, la question est peut-être mal posée et concerne l'origine des matériaux qui vont remplir le bassin sédimentaire. On sait que les matériaux proviennent du Sud mais de quelle distance? Dans l'article de Planet Terre, une chronologie de 1999 évoque les massifs de Paléozoïque inférieur du Sud des Ardennes, comme Rocroi par exemple, qui sont aujourd'hui intégrés à l'allochtone ardennais. Mais étaient-ils vraiment émergés au Serpukhovien? Ou les matériaux proviennent-ils de zones plus internes? Une chronologie plus récente (2020) parue dans Géochronique ne semble pas faire émerger ces massifs avant le Moscovien (Westphalien):

-

Aide à l'identification de fossiles

jjnom a répondu à un sujet de JB03 dans Demandes d' identification de fossiles

Dans le contexte Limagne, un calcaire concrétionné, genre travertin, me semble être un bon possible. -

Mais d'où viennent ces silex (secteur de Reims)

jjnom a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Roche et pétrographie

Il est fort possible que les "silex" soient en fait des chailles du sommet des calcaires du Lutétien moyen. Chaille = Concrétion siliceuse dans une matrice calcaire à laquelle elle passe insensiblement". Contrairement aux silex du Crétacé où la limite est très tranchée. C'est évoqué dans la notice de Craonne: "Les couches sommitales qui font transition avec le Lutétien continental montrent des calcaires marneux tendres, des grès calcareux friables avec très souvent des niveaux à chailles et des faciès de dessalure annonçant le Lutétien supérieur." Pour info, coupe du Lutétien de la région de Reims: -

Exploration des terrils belges

jjnom a répondu à un sujet de Kelenken dans Demandes d' identification de fossiles

Et le 5 aussi. Tout ce qui est indiqué Sigillaires sont en fait des Syringodendrons qui sont des décortications (enveloppes internes dessous l'écorce)de Sigillaria. -

identification minéraux

jjnom a répondu à un sujet de fred39 dans Demandes d' identification de minéraux

Une p'tite goutte d'acide pour assurer l'affaire? -

Ichnofossiles : vos trouvailles ...

jjnom a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Fossiles et Paléontologie

Il semblerait que le genre fossile Bullopora soit le plus souvent cité (le plus fréquent?) pour ce type de foraminifère adhérents. 2 autre publis: https://www.palass.org/sites/default/files/media/publications/palaeontology/volume_1/vol1_part2_pp116-124.pdf qui embrasse tout le Mésozoïque La seconde montre la difficulté à relier une trace de fixation à un organisme connu malgré des moyens d'étude conséquents. Intéressant aussi par le fait que cette étude a été réalisée sur du matériel ramassé aux Vaches Noires. Vérifiez vos récoltes. Sait-on jamais. https://fr.copernicus.org/articles/22/77/2019/ -

Ichnofossiles : vos trouvailles ...

jjnom a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonne idée les foraminifères épibiontes. Mêmes types relevés dans le Jurassique sup du Boulonnais: http://fossilesboulonnais.free.fr/foraminiferes/foraminiferes.html sur des bivalves ou des brachiopodes. Il y a aussi une espèce actuelle nommée Amphicoryne parasitica, du même groupe que Nodosaria, trouvée aux Açores à 130m de profondeur: Extraits des mémoires de la Sté Zoologique de France 1892 -

Bivalves et gastéropodes des falaises des vaches noires.

jjnom a répondu à un sujet de Thierry29 dans Demandes d' identification de fossiles

Vu en naviguant sur le web plusieurs figurations de Camptonectes auritus qui montrent un aspect en résille de l'ornementation. Pour les Pectens au sens large,un site très founi: https://pectinidae.weebly.com/ -

Diverses plantes du Carbonifère

jjnom a répondu à un sujet de Alienoscope dans Demandes d' identification de fossiles

Une feuille du type Poacordaïtes. -

Diverses plantes du Carbonifère

jjnom a répondu à un sujet de Alienoscope dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour. 3: Ca ressemble à un Calamites avec les stries longitudinales mais avec l'absence de noeuds sur toute cette longueur, ça ne colle plus. 2: Décortications de Sigillaires (Syringodendron) 1: Stigmaria (racine) avec 2-3 radicelles sur la gauche. 8: Bout de Calamites fort probable 5: Lepidodendron 4: en bas à gauche: radicelles. Le Stigmaria devait être un poil plus à gauche. Pour la teinte rouge des argilites "brûlées", ça correspond effectivement à l'autocombustion du terril. Les roches mises au terril sont les stériles: grès et argilites compressées. Ca ne brûle pas en tant que tel mais il y a de la matière organique diffuse en quantité variable. Les grès ne bougent pas mais les argilites peuvent se faire cuire. Le démarrage de la combustion passe par l'oxydation de la pyrite qui contribue aussi à la teinte grise/noire du sédiment d'origine. Ensuite, le carbone diffus et les éventuels morceaux de charbon passés à travers le tri entretiennent la combustion. Le résultat final est une sorte de brique (argile cuite). Pour le milieu de sédimentation, l'image la plus proche est celle d'un immense marais entre une chaîne de montagnes en formation au Sud et une mer repoussée vers le Nord. Le marais reçoit surtout de l'eau douce et des sédiments provenant de l'érosion de la chaîne de montagne. Dans le bassin franco-belge, les passées marines sont rares et peu épaisses. -

De quelle variété d'huître s'agit-il ?

jjnom a répondu à un sujet de Max Darrieutort dans Demandes d' identification de fossiles

Je ne m'aventurerai pas dans une détermination de ce type de bivalve. Ma remarque précédente était d'ordre général. Les surfaces de Crétacé en Dordogne sont très supérieures à celles du Jurassique. En terme de probabilité, je chercherai d'abord dans les faunes crétacées. Il y a des niveaux de lumachelles à Ostréidés au Santonien. G. beaumonti est citée pour le Toarcien terminal de la bordure Ouest du Massif Central. Mais là, pas de trace de la moindre oolithe ferrugineuse dans la matrice... -

De quelle variété d'huître s'agit-il ?

jjnom a répondu à un sujet de Max Darrieutort dans Demandes d' identification de fossiles

Si ça vient de Dordogne, ça sort fort probabement du Crétacé. Dans les Gryphaeidés, il n'y a pas que Gryphaea. Voir Pycnodonta. -

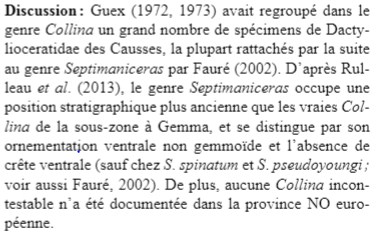

http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Museum/Revue_de_Paleo/169-177_Jattiot_etal.pdf

-

éponge ? ou stomatholite ? Corail ?

jjnom a répondu à un sujet de eric740 dans Demandes d' identification de fossiles

En zoomant sur le bord droit de l'objet, au contacte avec le cageot, on devine quelques structures radiaires. Me fait penser à une colonie de coraux vue par sa face inférieure. -

Sur les cartes walonnes, les différentes formations (terrains)sont toujours désignées par un groupe de 3 lettres. Dans l'exemple surligné ci-dessus, la formation de Mont Saint Martin est désignée par 3 lettres présentes dans le nom: MSN. Elle fait partie des terrains de COUVERTURE. CAL, c'est pour le socle ancien. (Cycle CALEDONIEN) VAR, c'est pour les terrains VARISQUES MOD pour les terrains MODERNES

-

microfossiles ferret capiens

jjnom a répondu à un sujet de Nanil dans Galeries de photos de minéraux, fossiles, roches, etc.

Le "truc à billes" ne me semble pas d'origine naturelle. On pourrait avoir une mesure de densité?