Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom

Membre-

Compteur de contenus

3086 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par jjnom

-

gastéropode aalénien

jjnom a répondu à un sujet de PK67 bis dans Demandes d' identification de fossiles

Bonsoir. Pour le gastéropode: Coelodiscus minutus semble être un bon possible: page 93 ici: https://www.persee.fr/doc/sgeol_0080-9020_1927_mon_3_1 -

Hein? Tu avais bien désigné le Viséen comme étage d'appartenance de ce fossile... J'ai bien l'impression qu'on voit des stries et pas la trace de cloisons. Ce serait hyper serré!

-

Bonjour. Ton Sinuites correspondrait-il à Sinuitina (Knight 1945) et à Tropidocyclus (De Koninck 1882)? Ca me semble difficile de trouver + proche dans la catégorie Gastéropode. La taille de l'ombilic peut paraître exagéré à cause de l'angle de coupe du fragment...

-

Bonsoir. Sur l'échantillon macro du début, en premier coup d'oeil, j'aurais dit hornblende. Ceux qui sont allés aux Granatkogl en Autriche connaissent bien cette allure. Plusieurs questions: - La roche à biotite: biotite + feldspath essentiellement. Quel feldspath? Pas de quartz? On voit des cristaux automorphes d'amphibole en bordure de cette zone et à très peu de distance un tout autre faciès, dans l'amphibolite: les gerbes de cristaux courbes. Une explication du pourquoi de ces 2 faciès très proches mais très différents? - Une bande de Px + Gr et une bande de Px + Idocrase, séparées par une bande d'amphibolite. Les protolithes des 2 premières bandes devaient être carbonatés. A quoi tient cette différence? Un peu plus de Fe-Mg dans le protolithe à Idocrase? - Vous avez peut-être parcouru ce document: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01052577/document concernant les skarns de Querigut. Il y est dit que l'idocrase est primaire et le grenat secondaire. Une clé pour la réponse à la question ci-dessus? - Mieux: on y parle de pseudomorphose de bâtonnets d'Idocrase par du grenat.

-

Bonsoir. Ce serait bien d'avoir l'avis du spécialiste maison des scories: @mr42 Le secteur du Kreuzweg est probablement le plus prometteur sur le plan historique. Il y a la proximité d'une faille importante, des accès, un ruisseau (le Fullachbach), potentiellement des scories (si ce ne sont pas des apports récents, genre remblais de chemin). Reste à trouver des preuves de présence humaine et/ou du mobilier accompagnant les exploitations ou le traitement du minerai. Pour les "scories", j'ai l'impression qu'elles intègrent des fragments "exotiques". Indéfinissable sur ces photos, prises via un smartphone, probablement. Si tu pouvais utiliser un vrai appareil photo macro, ça pourrait aider.

-

Une bonne chose que les tranchées soient orientées N/S. C'est conforme à la structuration tectonique du secteur et parallèle à la grande Faille Vosgienne. Tu pourrais donner une localisation un peu plus précise sur l'extrait de carte fourni par Amede? Ce serait aidant de voir à quoi ressemble les scories. Si ce sont bien des scories et si elles sont peu denses, elles ne seraient pas riches en fer et ça renverrait vers une métallurgie du fer. Ce qui ouvre aussi un espace de datation très large. Y a t'il des structures à proximité qui pourraient être les vestiges de fourneaux? Un article qui pourrait t'intéresser: https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1989_num_96_2_3323

-

Au vu des photos 2-3-4, un contexte de brèche de faille silicifiée et minéralisée est possible. Les tranchées sont-elles orientées N/S? Vouloir relier chateau-tranchées-scories est une construction purement intellectuelle car rien ne prouve que les 3 éléments soient de la même époque. On trouve des traces de métallurgie en Alsace depuis le premier âge du fer jusqu'au 19° siècle ... Si 19° siècle, on devrait retrouver des documents relatifs à une concession. Les scories sont-elles riches en fer ou non? Si riche en fer, c'est qu'on a peut-être cherché à extraire plomb et argent, ce qui pourrait bien coller avec du médiéval. Il y a peut-être là un contexte qui mériterait que la DRAC soit alertée.

-

Identification fossile?

jjnom a répondu à un sujet de zopinel dans Demandes d' identification de fossiles

Vertèbres et pas de côtes => Agnathes (lamproie, myxine)? -

Demande d'identification de Fossile

jjnom a répondu à un sujet de bigmac dans Demandes d' identification de fossiles

De grandes chances que ça soit le bon tirage. En zoomant sur la première photo, il semble bien qu'on puisse distinguer quelques pores. De plus, les crêtes ne m'évoquent pas la distribution des septes d'un coralliaire. Enfin : silex = Crétacé et les spongiaires sont bien plus présents dans la craie que les coralliaires. Quand la bête est bien propre: https://www.hestersmit.nl/2017/02/18/sonnenschwamm-coeloptychium-agaricoides/ -

Marcassite du Cap Blanc Nez (Nettoyage, avis ...)

jjnom a répondu à un sujet de juberv dans Demandes d' identification de minéraux

Et non... pas Marcassite: juste pyrite fibroradiée. Vraiment banal au Blanc-Nez. A ne surtout pas casser sous peine de désagrégation avec formation d'acide sulfurique. A conserver dans un récipient... on ne sait jamais. -

Que pensez vous de cette pierre?

jjnom a répondu à un sujet de ybane dans Demandes d' identification de minéraux

M'enfin! C'est juste une brave pyrite. -

Identifications de fossiles dans marbre rouge

jjnom a répondu à un sujet de Arcogys dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour. Plaque de marbre rouge probablement du Dévonien (Frasnien)de Belgique. Photos 2-3-4: Crinoïdes Photo 5 Ca ressemble à un Bryo mais c'est en fait un coralliaire tabulé du style Favosites Photos 6-7-8: Stromatopores Association récifale. -

Bonjour. Pourrait bien être un morceau de basanite (basalte à feldspathoïde), type de roche fréquent dans les environs de Dakar.

-

Bonsoir et salut JF. Pas impossible qu'on soit sur les restes d'un petit récif à spongiaires. Petit récif parce que la surface avec (fragments de) fossiles est restreinte. Spongiaires - parce que la bouboule pourrait fort bien être une Siphonia (une photo de dessus, peut-être?) - parce quil y a ça ci-dessous qui m'a accroché l'oeil. Un organisme brisé avec une cavité interne (gastrique) Et enfin parce que des Spongiaires, dans le Crétacé, c'est assez banal.

-

Bonjour. Pas non plus de scorie métallurgique pour moi. Les olivines des scories sont souvent squelettiques ou aciculaires et en faisceaux à cause du refroidissement super rapide. Il y a pas mal de microsphères dans la matrice et au moins 1 cavité présentant la même teinte que la surface extérieure de l'objet: verre volcanique possible (sidéromélane). Pour l'essentiel, c'est un basalte à olivine. Pour parler de picrite, il faudrait mettre en évidence un taux de MgO supérieur à 12%. Le caillou de zéolite est certainement au-delà. Voir les basaltes vacuolaires de point chaud (La Réunion) encore appelés océanites.

-

Bonjour. Ce qui fait bizarre, est que, pour les mêmes formations, une étude sort SiO2 autour de 66 avec Na2O + K2O vers 4 et que l'autre sort SiO2 vers 74 avec Na2O et K2O vers 9. Ce qui fait que le premier dit dacite et l'autre dit rhyolite. Cherchez l'erreur.

-

Demande d’identification

jjnom a répondu à un sujet de Kevin123456 dans Demandes d' identification de fossiles

On va supposer que la coquille des Ammonites était identique à celle de la majorité des autres types de mollusques. Chez les mollusques, la nacre est un multicouche de plaquettes d'aragonite qui est secrétée au niveau de la paroi interne de la coquille. Elle ne peut donc exister que sur une paroi concave. Pourquoi le périostracum et la couche prismatique auraient-ils été dissous et que la couche lamellaire aurait été conservée sur le moule interne? Un article récent intéressant: https://www.app.pan.pl/archive/published/app60/app000412013.pdf Il étudie les traces d'attachement de muscles rétracteurs sur des moules internes iridescents. Question: pourquoi ce phénomène est-il assez fréquent chez les Ammonites? Les niveaux à Ammonites iridescentes contiennent beaucoup d'autres mollusques à coquille externe (bivalves, gastéros, etc...)sans le moindre reflet? -

Elles correspondent à différents outils qui vont mesurer la résistivité du terrain, avec différentes profondeurs d'investigation et différentes focalisations (Grande Normale, Petite Normale, Latérale) Il faut croiser (associer)les lectures des différentes courbes. Par exemple: une zone bien poreuse mais fortement résistante (résistivité élevée) est un indice. Poreuse => contient probablement un fluide et résistance élevée=>le fluide n'est pas de l'eau salée.

-

Dévonien du Maine et Loire (49)

jjnom a répondu à un sujet de Gratophil dans Forum Fossiles et Paléontologie

Encore un Tétracoralliaire solitaire. Fait partie du groupe des Rugueux. Pour le bloc précédent, s'il y a bien un Tétracoralliaire solitaire (repéré par Fossilo19)qui montre ses septes, les autres formes sont des coralliaires coloniaux tabulés (sans septes), du type Favosites, très courants au Dévonien et qui adoptent des formes diverses tantôt en coussins, tantôt branchus... -

Deux spécimens d'Aveyron à identifier

jjnom a répondu à un sujet de titoine dans Demandes d' identification de fossiles

Bonsoir. Mr Lacroix a l'air bien perplexe... J'ai bien l'impression qu'on a une Eleganticera/Cleviceras, au vu de la costulation, qui ne fait pas Harpoceras. Ce qui tire bien vers le Toarcien inf. Pas d'Hildoceras mais pas d'Hildaites non plus, apparemment. En Vendée Eleganticeras et Hildaites vont ensemble mais apparemment pas dans les Ardennes? A mon avis, on ne dépasse pas la base de la s/z à elegantulum (hz strangewaysi), car il ne semble pas y avoir d'Harpoceras. On serait un poil en dessous de ce que EK80 a voulu imager. J'ai de la peine avec les Peronoceras car il faut se forcer pour voir un début de fibulation dans l'ornementation. Ne resteraient alors que les Dactylio (dont Orthodactylites) et les Nodicoeloceras. Ce sera difficile d'aller plus loin avec des specimens aussi engagés dans une gangue qui a l'air bien costaude. Le Toarcien ardennais n'a pas intéressé grand monde... à part Maubeuge dans les années 1950 et encore: il s'occupait plus du Luxembourg. Ca mériterait de pousser quelques paléos (lyonnais?) à migrer vers le Nord. A toute fin utile: http://mmtk.ginras.ru/pdf/mauberge,1957_toarcian_ammonites.pdf Et le lien pour accéder à l'article complet (excellentes photos) d'où était extrait l'image de EK80: https://zitteliana.pensoft.net/article/56222/element/2/110// -

Deux spécimens d'Aveyron à identifier

jjnom a répondu à un sujet de titoine dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour. Dans les Ardennes, on considère généralement que le Toarcien démarre avec la zone à serpentinum, horizon à strangewaysi. Cependant, sur la notice de la carte de Montmedy, il est indiqué que plusieurs signalements ont été faits de la présence de l’horizon à D. semicelatum et qu’alors les ammonites sont phosphatées, ce qui collerait bien avec les pellicules « nacrées » montrées ici. A se demander si on n’est pas sur un ensemble (série condensée ?) à la limite des sous-zones semicelatum/elegantulum. -

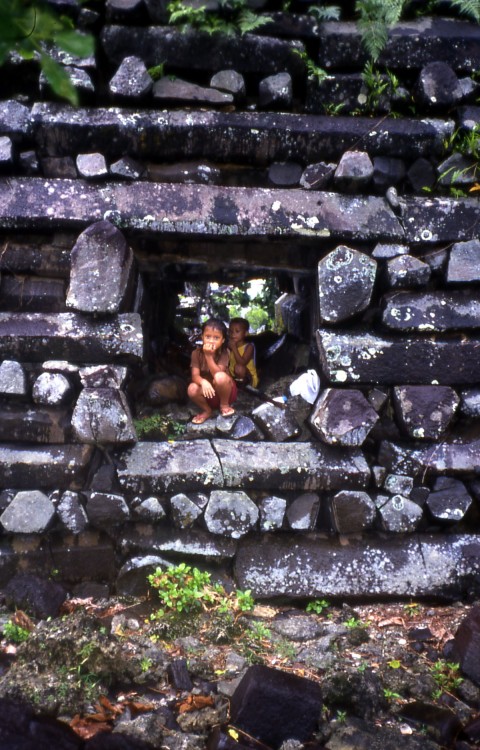

Un poil agacé par cette appellation d'orgues basaltiques. D'abord parce qu'un tuyau d'orgue, ça présente des sections circulaires. Ensuite parce que ce phénomène affecte bien d'autres types de laves que le basalte. C'est si compliqué de parler de prismes volcaniques? A part ça, voila un exemple d'utilisation de prismes volcaniques (en l'occurence, c'est du basalte) dans la construction. Ca se trouve en Micronésie (au N de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée). Le site s'appelle Nan Mandol encore appelée la Venise du Pacifique. C'est un groupe d'îles artificielles sur lesquelles ont été édifiées, au 14° siècle environ, des constructions (temples?)à base de prismes enchevêtrés.

-

Les carrières de Meudon, un patrimoine souterrain en danger !

jjnom a répondu à un sujet de Bathollovien dans Mines, carrières et industrie minérale

C'est toujours d'actualité: https://www.change.org/p/non-au-comblement-partiel-de-la-carrière-arnaudet-a-meudon?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=ed75ea30-f2f4-11e8-b312-bb817c444fca -

Vos plus beau fossiles du Carbonifère

jjnom a répondu à un sujet de jay92bou dans Forum Fossiles et Paléontologie

Faut pas être brutal, non plus. Les fossiles végétaux des terrils, c'est du Westphalien continental. Après, dessous, il y a le Namurien, puis le Viséen, puis le Tournaisien. Le Namurien a des caractères intermédiaires, le Viséen et le Tournaisien sont marins. Autre chose: la Fenestella et le "Chonetes" du P d 😄 certain pour P d C? Une localisation + précise?