Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

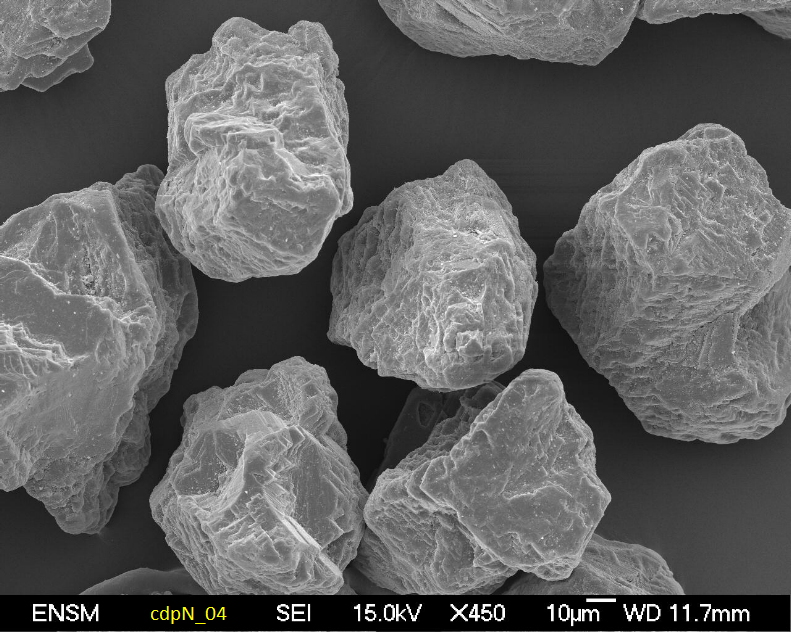

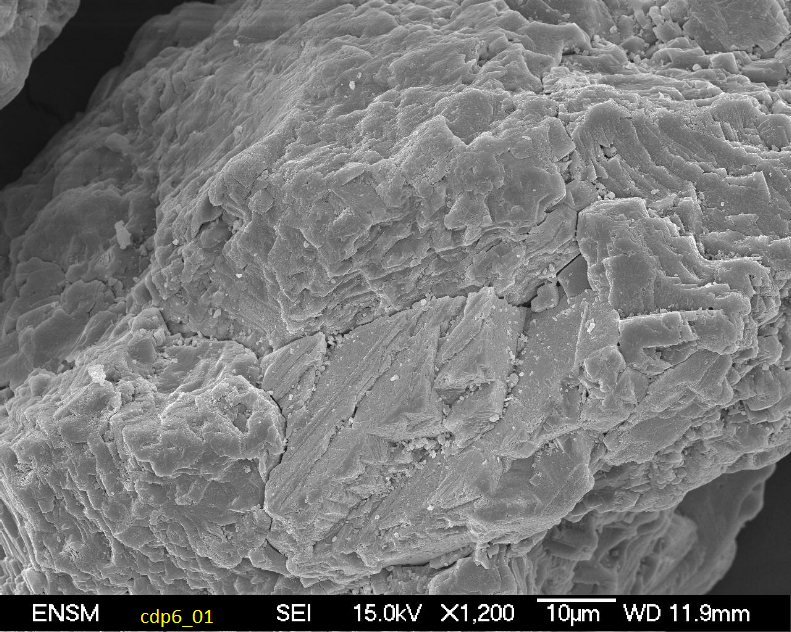

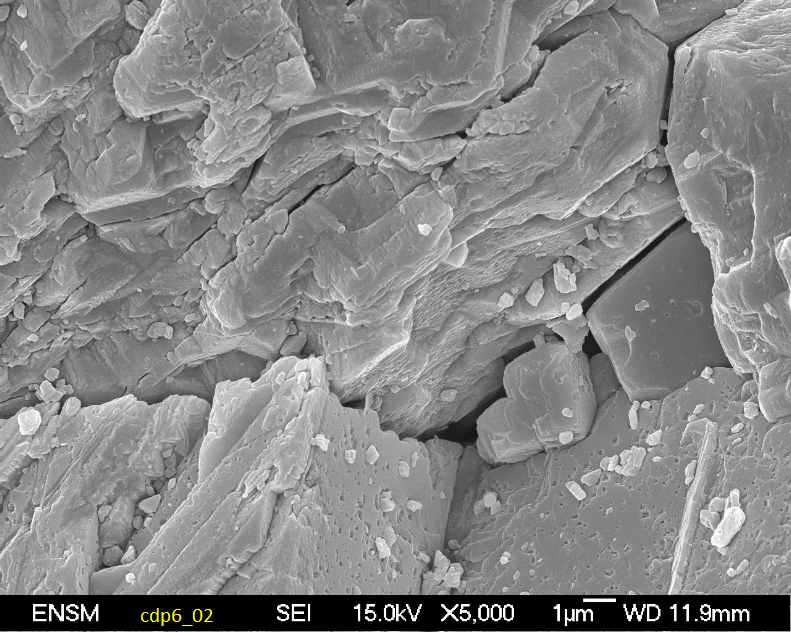

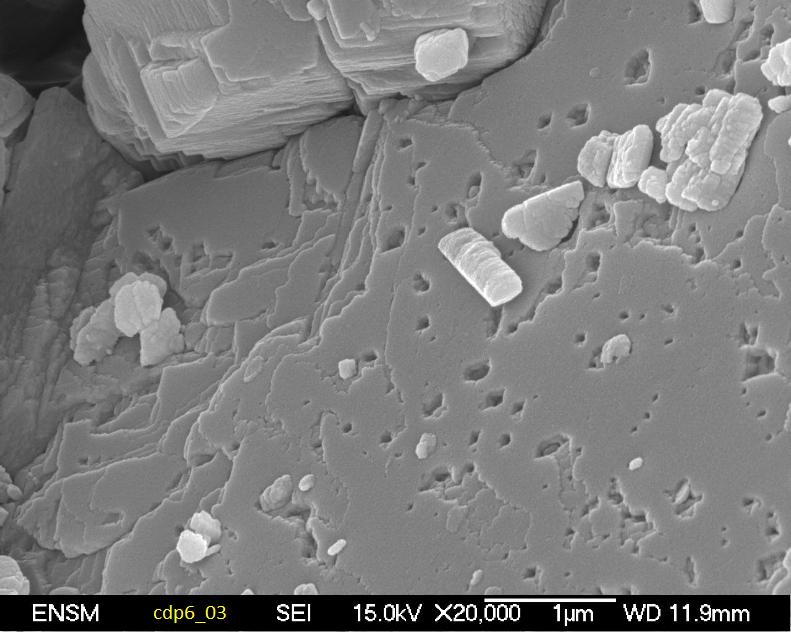

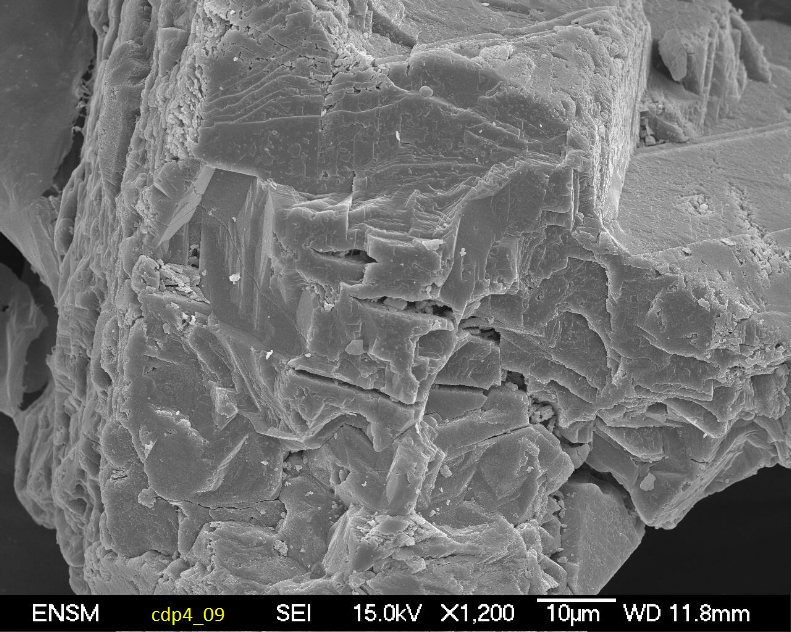

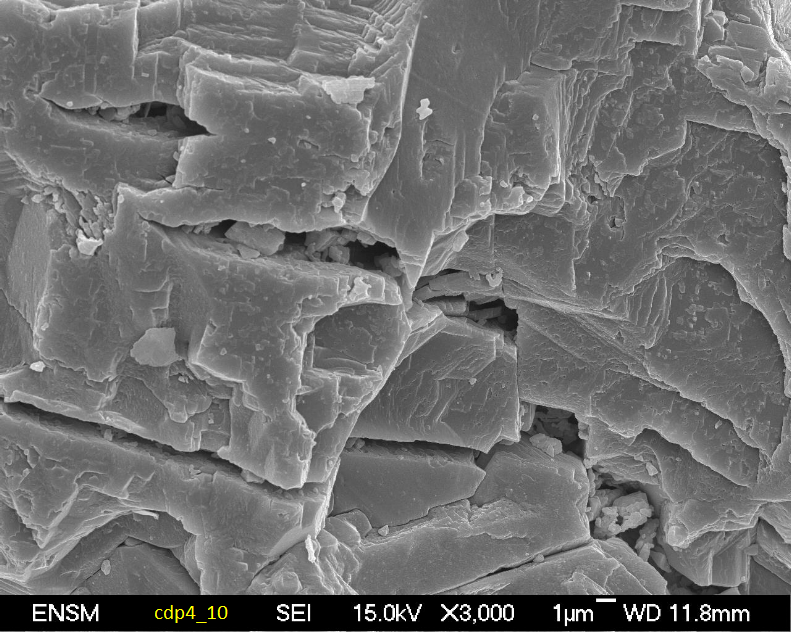

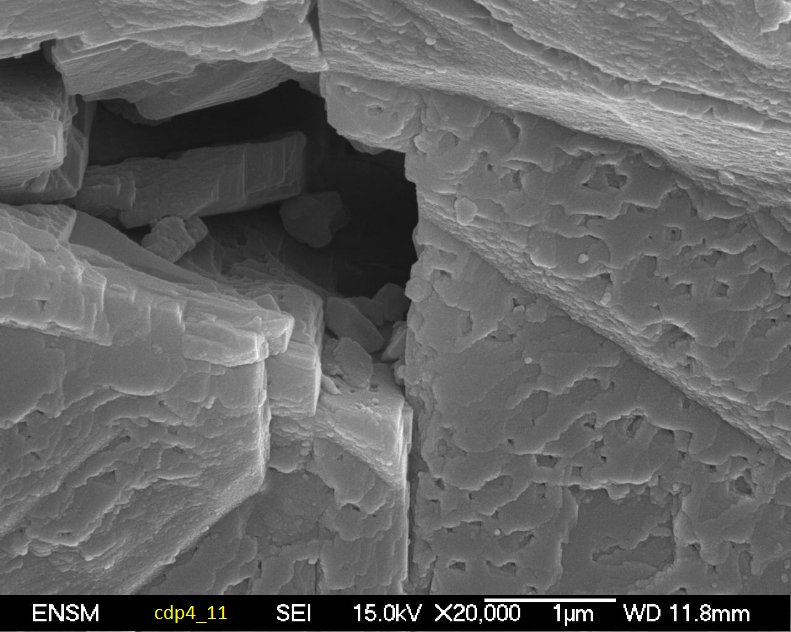

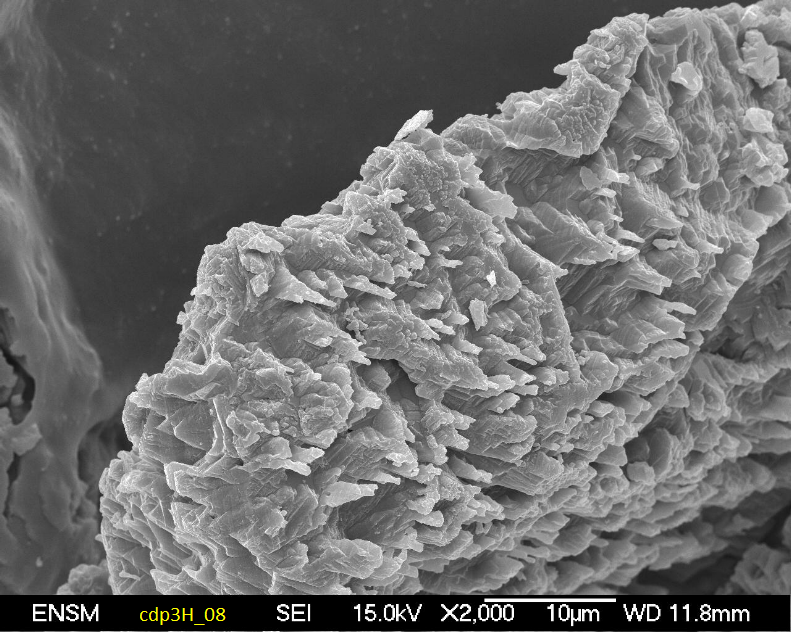

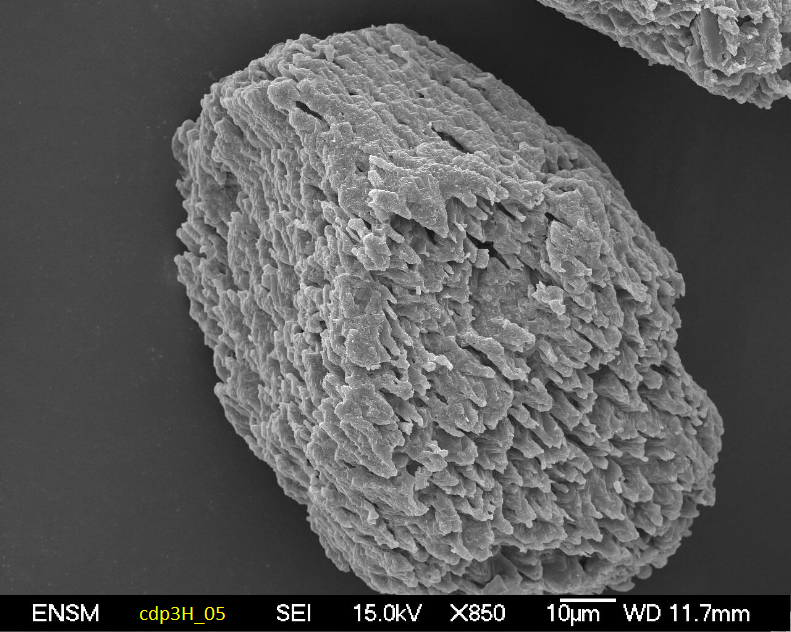

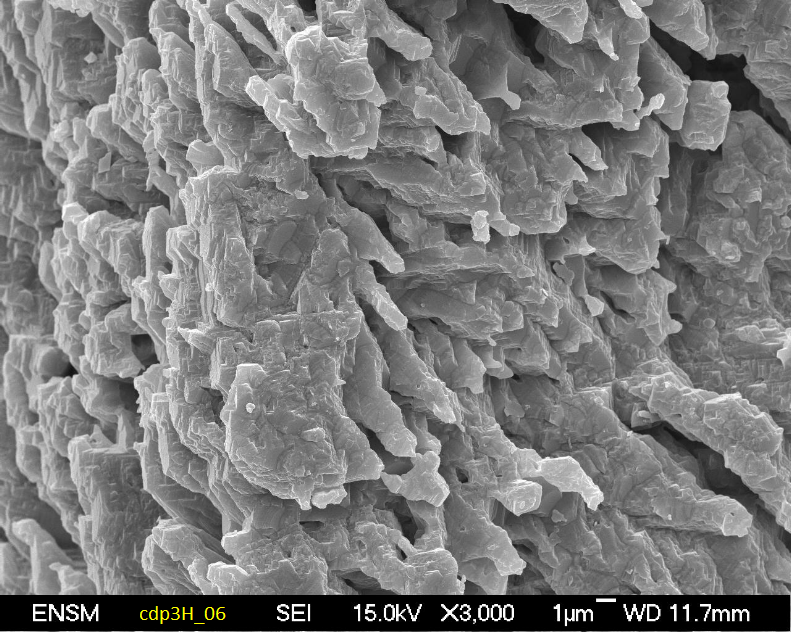

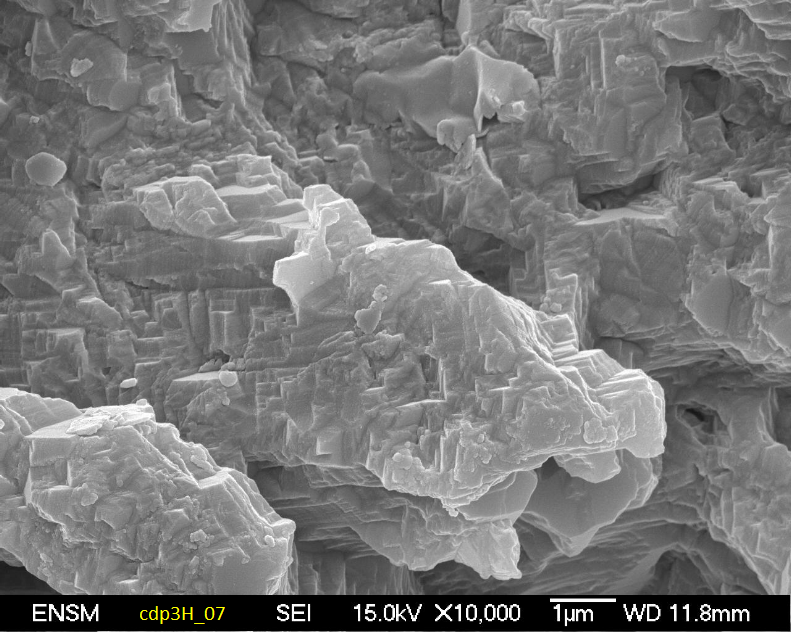

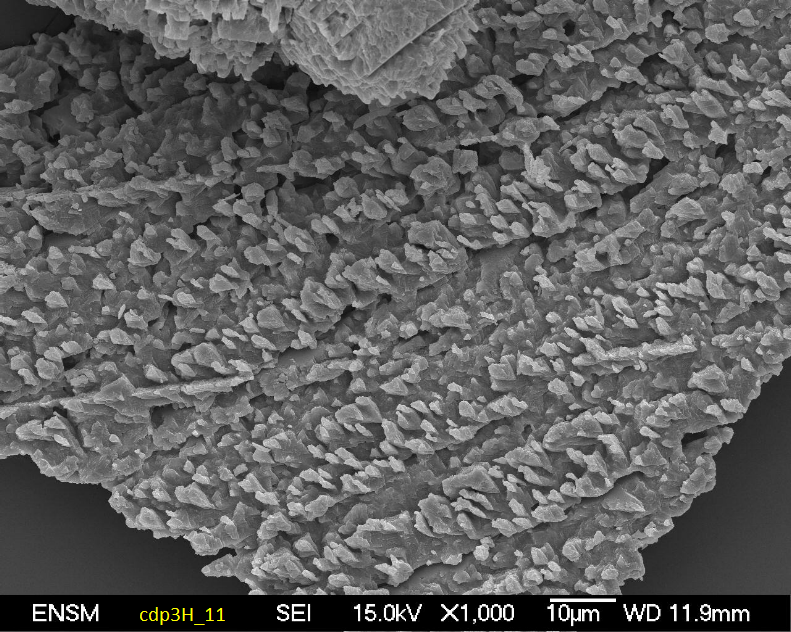

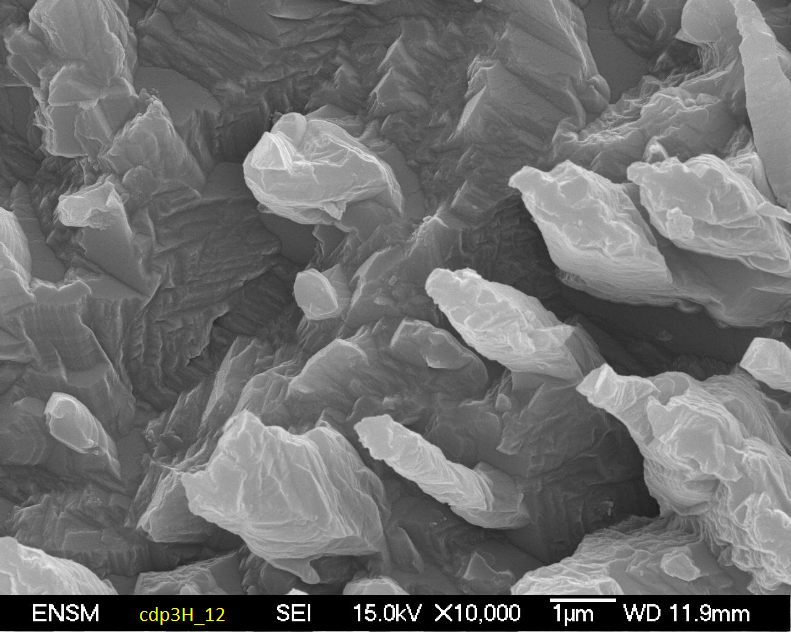

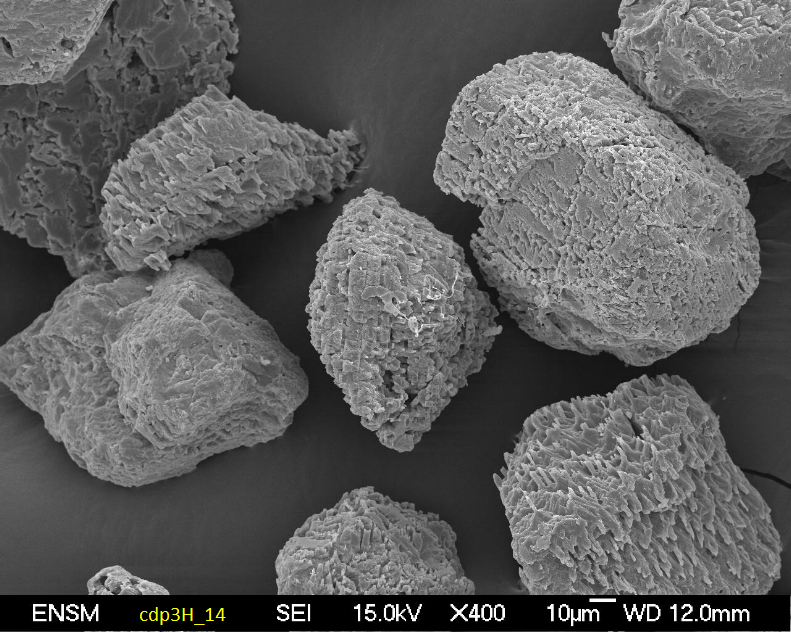

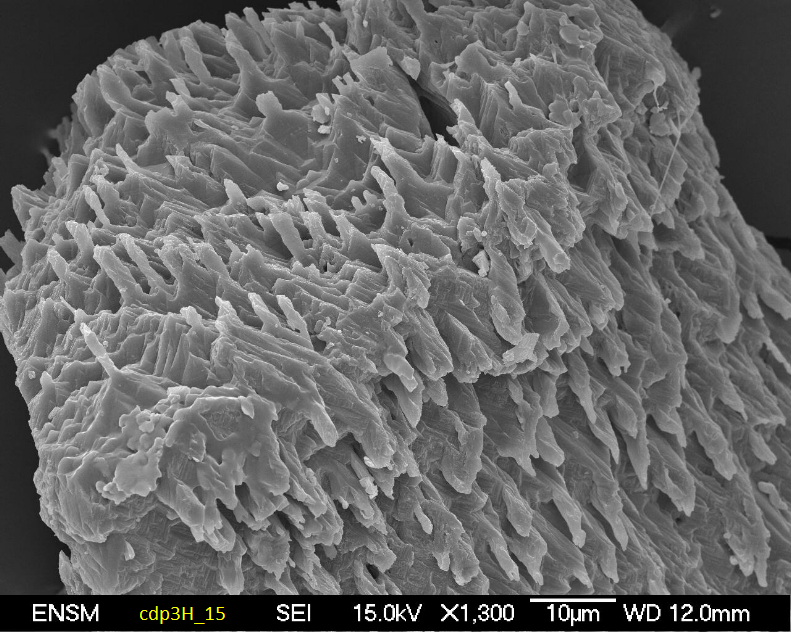

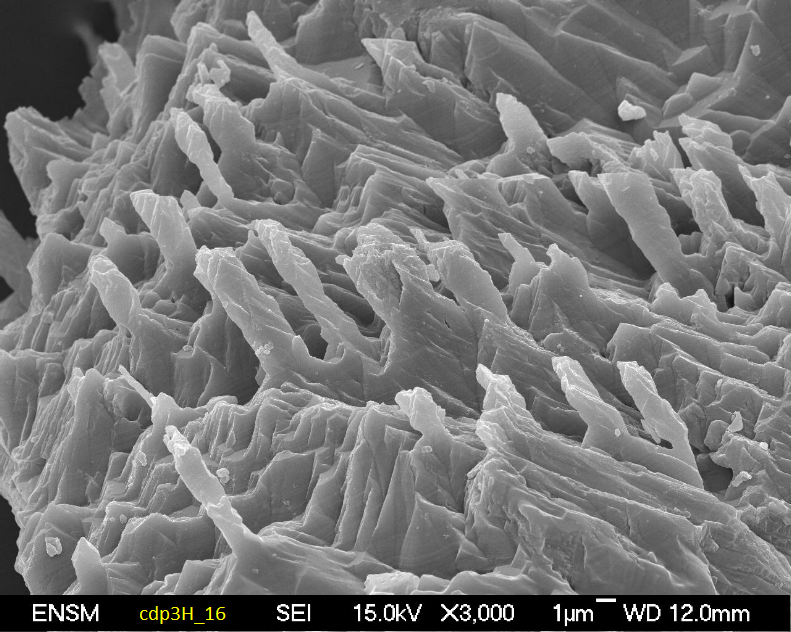

Merci à tous pour vos remarques, suggestions... Pour clore ce post je dois d'abord rectifier une erreur sur les conditions de manip : au lieu de 60°C, avec une eau chargée de CO2 dissous sous une pression de 1 bar, c'était à 40°C et avec une PCO2 de 5 bars. En fait a 60°C, ça va trop vite pour l’expérimentateur, et on n'arrive pas a faire les (nombreux) prélèvements de fluide pour capturer la dynamique du processus. Pour compléter, et puisque c'était une manip en colonne dans laquelle, par construction, l'avancement de la réaction était variable selon la distance à l'injecteur, je poste l'état des grains de calcite correspondant à différents parties du dispositif. Les grains les plus attaqués (autour de 50% de dissolution) sont ceux que j'ai montrés au début. Ils sont situés vers l'amont du dispositif, en fait pas tout a fait car au point d'injection du fluide dans la colonne, il ne reste plus de calcite du tout. Voici une image des grains initiaux : ils sont un peu émoussés car, pour éviter d'avoir des fines qui se baladent dans la colonne, ils ont subi une légère abrasion préalable. Voici les grains dans la zone aval de la colonne, là ou l'avancement de la réaction est le plus faible (environ 10%) La corrosion affecte tout de suite les défauts et révèle immédiatement les joints de sous-grains. Elle commence à transformer les surfaces courbes en microfacettes séparées par des marches, et on commence à voir des etch pits (avec les formes négatives du carbonate) sur les facettes. Voici l'aspect des grains dans la zone intermédiaire (environ 30% d'avancement de la dissolution) Les cavités reliées aux défauts (joints, macles) se sont élargies et approfondies, les surfaces courbes ont complètement disparu, et sur les facettes lisses, les etch pits continuent à se former, mais ils ne se creusent pas, probablement parce qu'ils sont rabotés par le retrait rapide des marches qui bordent les facettes. Et on revient sur le domaine amont de la colonne, très transformé, ou la dissolution ne se fait plus vraiment en 2D, mais plutôt en 3D -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Je crois bien que tu me l'avais deja signalé, mais pas eu le temps de plonger sérieusement dedans. Sinon, pour les olivines (et les magnétites) squelettiques, il y en a dans souvent dans.... les phoscorites, précisément phoscorite (roche à magnetite-apatite-olivine associée à une carbonatite), mine de Kovdor, peninsule de Kola -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Merci JF, j'étais allé voir et j'en avais conclu que "elestial quartz" ne correspondait pas à ce que je cherchais. Skeletal me parait plus adapté, et ça a bien l'air d’être une forme de croissance de transition qui mène vers les dendrites. Mais la lecture de la "quartzpage" est fascinante. -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

merci kayou -

poisson provencal

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de fossiles

Merci -

poisson provencal

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de fossiles

Merci bien. Par curiosité, c'est un gisement encore actif ? -

Bonjour à toutes/tous Sauriez-vous donner un nom et un age a ce spécimen récolté en Provence dans les années 80 (ça commence à dater...) C'est un cadeau que j'avais un peu oublié, mais j'aimerais bien mettre un nom dessus, si c'est possible avec tous mes remerciements

-

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

J'aimerais bien... etched calcite, c'est une excellente suggestion. Merci. J'aimerais bien aussi savoir comment on dit quartz a fenetres ou mineral fenestré en anglais. -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Merci bien, je connais ce papier et il est très utile. J'en avais retenu qu'il éclairait bien la non-linéarité de la vitesse de dissolution en fonction de l'écart à l'équilibre, ce qui était en soi un problème essentiel à l'époque ou on travaillait sur le stockage du CO2. Pour les implications morphologiques, ça permet de piger les etch pits sur une surface initiale lisse, mais pas encore le développement en volume d'un grain en dissolution. Pour le moment, sur l'exemple calcite dans du perrier tiède, je n'ai pas d'autre idée que de creuser du coté de la spéciation de surface, mais c'est raide. Je ne sais même pas si on observerait des formes similaires en attaquant avec du HCl au même pH. -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Bien dommage, mais merci quand même -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Je soupçonne aussi qu'il y ait une relation entre le fenêtrage et la formation des dendrites, et que pour comprendre un régime de dissolution il est utile de comprendre les régimes de cristallisation. Mais jusqu'ici, je ne connais sur ce sujet que des approches cinétiques macroscopiques (issues du domaine de la cristallisation industrielle) qui mettent en jeu les transferts de matière ou de chaleur par diffusion au voisinage des faces en croissance. C'est pourquoi une approche énergétique (tout aussi physique, mais a un niveau plus atomique) m'intéresserait bien. -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Vous auriez une publi ou un texte qui développe cette idée ? les implications du statut énergétique des arêtes ou des pointes sur la croissance cristalline ne sont pas trop évidentes. Et dit comme ça, sans anesthésie, on a un peu l'impression que tous les cristaux devraient être fenestrés. -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Merci pour la suggestion. Ici, j'ai l'impression que les chandelles ont l'orientation de l'axe de symétrie ternaire du carbonate : ce serait la pointe des prismes qui aurait plus de difficultés à se dissoudre ? -

Identification de minéraux

phoscorite a répondu à un sujet de joachim dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci BUT, sphalerite, bien sur, j'oublie toujours que c'est cubique -

Si vous voyez les feuillets, biotite sans problème. Les sections perpendiculaires aux feuillets doivent avoir des contours plus rectangulaires, comme un paquet de cartes vu sur la tranche.

-

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Bien vu. Peut-être même des macles sur la 11. Si quelqu'un a des idées sur les raisons pour lesquelles ces espèces de chandelles restent en retrait quand la réaction avance et que la surface se creuse, je suis preneur. -

Pas de souci pour la biotite, les sections basales sont pseudohexagonales, mais dans ce cas vous devriez pouvoir détacher les feuillets en la grattant, et vous assurer que c'est bien un mica.

-

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

par curiosité, qu'est ce qui t'a aiguillé vers la calcite ? -

Identification de minéraux

phoscorite a répondu à un sujet de joachim dans Forum Minéraux et Minéralogie

Peut-être un cuivre gris pour ce qui a l'air cubique et de la sidérite pour les sphérulites ? -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

bingo, tu as gagné... toute ma considération. Dans cette manip, le fluide corrosif était de l'eau, à 60°C mise en équilibre avec du CO2 gaz à une pression de 1 bar. Donc, une sorte de Perrier tiède dont on n'aurait pas ouvert la capsule. Le pH (calculé) est autour de 3. La manip n'est pas réalisée en réacteur agité (ça abime les grains et on ne verrait pas les structures très délicates) mais dans un réacteur de percolation en colonne qui simule un milieu poreux (le fluide passe a travers les grains, mais les solides ne se déplacent pas). -

curiosité morphologique à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Pas du sel, mais merci pour la tentative. -

Bonjour à toutes et à tous Voici quelques images d'un minéral en grains (préparés au labo) et qui a subi les derniers outrages d'une solution aqueuse un peu... corrosive Je vous laisse deviner ce que c'est comme minéral Une vue plus générale des grains : Et d'autres détails de la morphologie de corrosion

-

voire une fayalite ? Il est assez gros, il y en a peut-être d'autres ?

-

Photos très chouettes, merci. Sur l'appellation tufs, il me semble que ça fait référence à des roches pyroclastiques, qui peuvent se souder (et ne laisser aucun vide) en se déposant. Mais pour affirmer ça il faut voir en lame mince des échardes de verre caractéristiques des ignimbrites. Dans le cas présent, j'ai un peu de mal à imaginer que ce sont des projections, les phénocristaux n'ont pas l'air cassés... donc plutôt rhyolite pour moi.

-

Aide identification variolites (Durance, 05)

phoscorite a répondu à un sujet de Benj2A dans Roche et pétrographie

Bonjour Désolé de répondre assez tardivement. Je ne pense pas que vous ayez affaire a une variolite. Ce galet contient au moins deux roches distinctes, une claire et une sombre, et ce qui est sombre a l'air de constituer une enclave (ou plusieurs ?) dans ce qui est plus clair. La très bonne définition de votre deuxième photo fait que l'on voit de petits cristaux clairs formé à l'interface, dans la matrice sombre, ce qui suggère qu'il y a eu une réaction chimique au contact entre les deux milieux, probablement dans des conditions métamorphiques. Il faudrait une lame mince pour identifier ça proprement, mais si je devais risquer un pronostic, je vois deux possibilités (au moins) : (1) sombre = roche basique (genre basalte), clair = roche acide (on ne voit pas assez bien cette partie) (2) sombre = métapélite à biotite, clair = niveau calcareux métamorphisé, petits cristaux clairs avec des sections carrées = clinozoïsite ? Il y a peut-être eu aussi des petits grenats, maintenant altérés, qui apparaissent en creux dans la partie claire et à l'interface.