Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Il y a un autre problème potentiel. Quand on essaye de dissoudre une forme instable de silice à chaud, ce qui peut (et qui doit) se produire si la solution d'attaque n'est pas constamment renouvelée, c'est que l'on précipite du quartz à la place.

-

Attention, ça brule la peau...

-

Ça boufferait les joints, je crois bien, et je ne sais pas comment se comporte l'Alu dans ces conditions. Je voyais plutôt ça dans un labo, en autoclave téfloné a 250°C

-

Avec un autoclave ? Pour monter au-dessus de 100°C, il faut de la pression...

-

La solubilité des diverses formes de silice augmente avec le pH, et ça pourrait marcher avec une lessive de soude ou de potasse, mais la cinétique de dissolution est très lente à froid.

-

Forme bizarre dans concretion

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de fossiles

Les deux anneaux que l'on devine ne sont pas dans le meme plan.. et ils devraient se prolonger dans la direction normale a ce plan. -

Forme bizarre dans concretion

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de fossiles

Le caillou mien n'est pas, le mystère restera... -

Forme bizarre dans concretion

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de fossiles

Moi non plus. Les anneaux ont l'air bien plats, mais aucun n'est continu, il faudrait casser. -

Les sapins obscurs ont une âme claire

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Forum Minéraux et Minéralogie

En voici plusieurs, du gisement d'Albas cette fois. Il me semble que les sapins qui présentent ces rides sont un peu plus riches en inclusions noires que les autres, mais ça reste une impression. Ce qui me parait assez évident, c'est que ces "rides" sont à première vue orthogonales par rapport aux "nervures" des sapins. La tentation est grande d'interpréter les rides comme des cernes de croissance (comme dans du bois) et les "nervures" comme des accumulations latérales de matière organique repoussées sur les cotés de la partie du cristal qui progresse le plus vite, comme des moraines latérales autour d'une langue de glace. -

Forme bizarre dans concretion

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de fossiles

Encore merci pour les suggestions. -

DENVER SHOW 2024

phoscorite a répondu à un sujet de otto lidenbrock dans Forum Minéraux et Minéralogie

La réalité du phénomène de croissance compétitive n'est pas en question, car nous avons nombre d'exemples ou des cristaux se forment dans un milieu solide, dans le métamorphisme ou dans la diagenèse, à commencer par les quartz bipyramidés du Keuper ou les gypses secondaires du type Senard ou gypse sapin (11). Mais pour débattre de la question des formes cristallines que ce processus est capable d'engendrer, il me semblerait raisonnable de préciser le phénomène que l'on imagine en parlant de croissance "contrariée" ("confined crystal growth" dans la littérature récente). Je vois au moins trois situations qu'il y aurait lieu de distinguer : - le minéral secondaire se forme en partie aux dépens d'un minéral qui se dissous : c'est le processus de dissolution-précipitation couplées ; les gypses secondaires formés par oxydation de sulfures et réaction avec du carbonate relèvent probablement de ce cas de figure, qui peut être reproduit au laboratoire, et c'est probablement le processus principal dans les pseudomorphoses. - la croissance du minéral est simplement gênée par la présence de minéraux (ou de matière organique) qui ne peuvent pas se dissoudre, et qui doivent être soit repoussés mécaniquement, soit englobés dans la croissance. - plusieurs minéraux cristallisent en même temps, et entrent en compétition pour l'espace ; le cas type est le feldspath graphique quand le milieu de croissance est un magma ou des symplectites quand c'est un autre minéral qui est corrodé ; mais ça reste à mon sens une relation géométrique de syncristallisation, pas un minéral sans inclusions dont seule la forme externe serait irrégulière. -

Les choses les plus simples... un régal

-

Forme bizarre dans concretion

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de fossiles

Merci pour l'idée. L'enroulement hélicoïdal est assez resserré pour que l'on ait l'impression de voir des disques. Ce genre serait connu dans du silurien ? -

Forme bizarre dans concretion

phoscorite a posté un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Hello Une idée pour ce curieux assemblage d'anneaux dans un nodule passablement oxydé ? La forme externe est celle d'une septaria (sans les fentes), elle est aplatie (déformée) et la matrice est carbonatée (ça mousse) Les anneaux sont probablement en limonite (pas de carbonate, pulvérulent quand on gratte et poussière brune), mais le point central a l'air plus dur (peut etre siliceux). Vus sur la tranche, les anneaux ont l'air plats, ce qui me fait écarter une piste gastéropode. La provenance est incertaine malheureusement, c'est arrivé au club avec un lot de septarias des Corbières. -

Les sapins obscurs ont une âme claire

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Forum Minéraux et Minéralogie

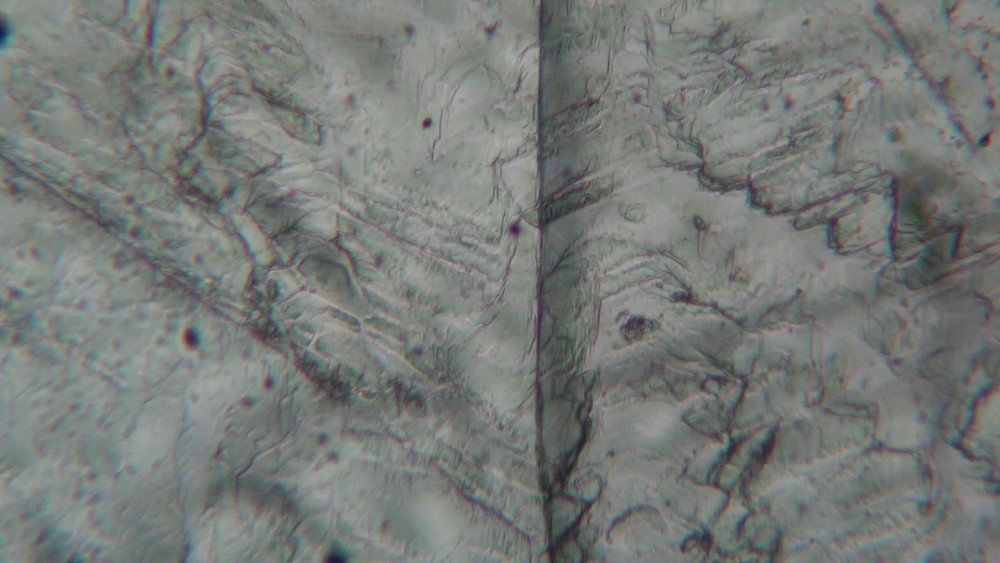

Du coup, je reprends ma galerie de portraits de sapin clairs ou sépias, après avoir retravaillé les anciens et traités quelques petits nouveaux Pour les besoins de la discussion, qui suivra je l'espère, je les ai tous orientés de manière a ce que la pointe du sapin soit a gauche et que les nervures partant du tronc (du plan de macle, donc) s'évasent vers la droite. Le plus gros (A2) fait 5 cm. Ceux-ci proviennent d'Albas et montrent particulièrement bien les deux stades (clair et sépia) de cristallisation. A1 A2 Ceux-ci proviennent aussi d'Albas et montrent bien la courbure des nervures A3 A4 Les suivants proviennent de Durban, ils sont plus petits (1-2 cm) D1 D2 Le dernier (D2) est très chargé en inclusions et montre des cernes (transverses par rapport aux nervures) dans la répartition des inclusions J'en cherche d'autres qui ont aussi cette particularité. -

DENVER SHOW 2024

phoscorite a répondu à un sujet de otto lidenbrock dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bien vu, merci pour ce lien. Dans cette intervention, Lyckberg reprend les éléments de son analyse publiée en 2009, notamment l'idée d'une alternance des épisodes acide et basiques dans l'évolution des phases fluides (liquide et gaz) à T décroissante, subsolidus. L'argument du moulage des cristaux est en effet très fort en faveur d'une dissolution, mais on ne sait pas bien quel est le milieu solide qui a préservé la forme externe du moule (un ancien feldspath déjà argilisé ou pas encore transformé ?) Et je reste sur ma faim de comprendre la logique thermochimique de cette évolution présumée de l’agressivité des fluides, agressivité qui a du être très importante, au vu des volumes de roche mère altérée (sous les pockets) et néoformés au toit des poches (les gros quartz entre autres). Merci aussi pour les commentaires de D. London sur les grenats. Son argument sur l’homogénéité de composition chimique des grenats me parait bien vu en faveur d'une dissolution, et j'aurais bien aimé que les béryls de Volodarsk fassent l'objet d'une analyse similaire. Entre parenthèses, l'uniformité de composition des grenats reste une observation très étonnante (comme le souligne D. London) et à mon sens assez difficile à réconcilier avec l'idée d'une évolution en système fermé a l'échelle des pockets. Je pense qu'on peut se poser la même question pour Volodarsk, simplement au vu de l'ampleur des transformations. -

Les sapins obscurs ont une âme claire

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Forum Minéraux et Minéralogie

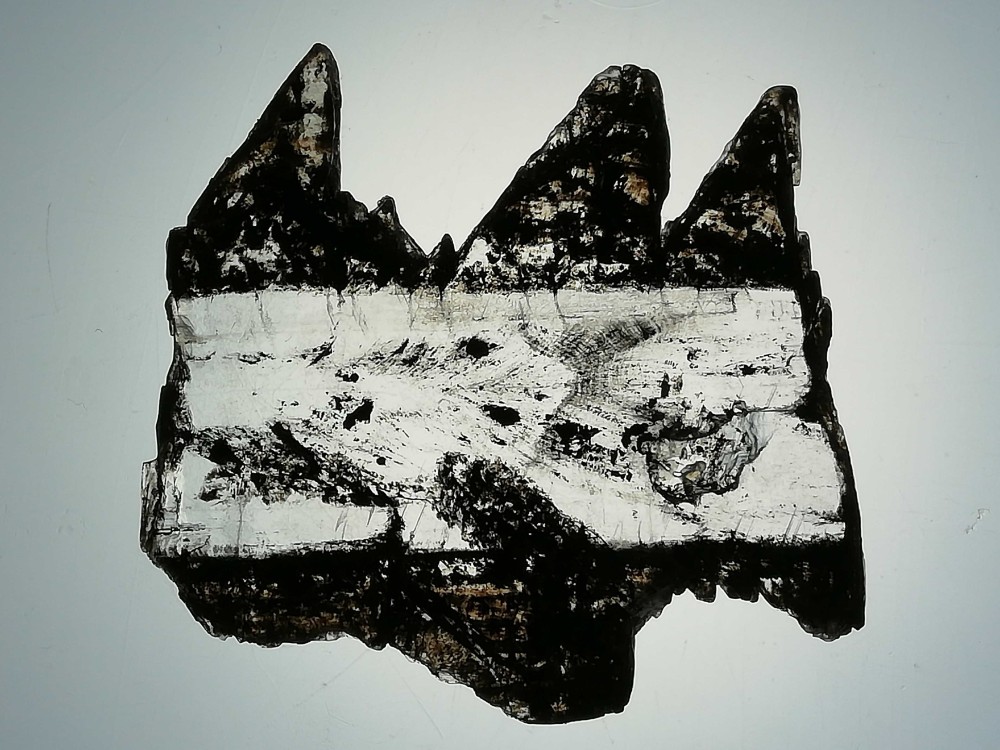

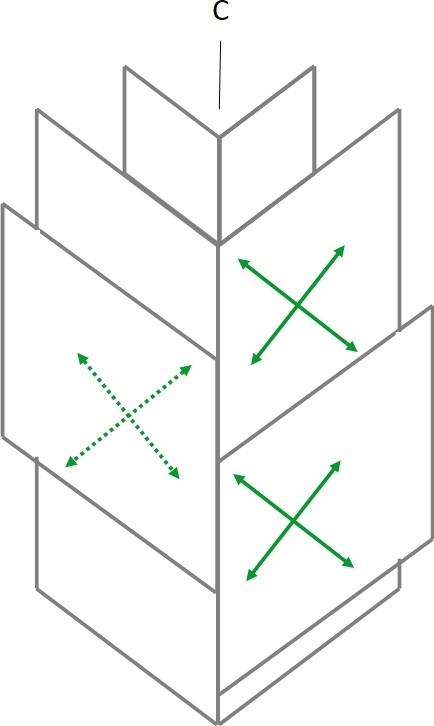

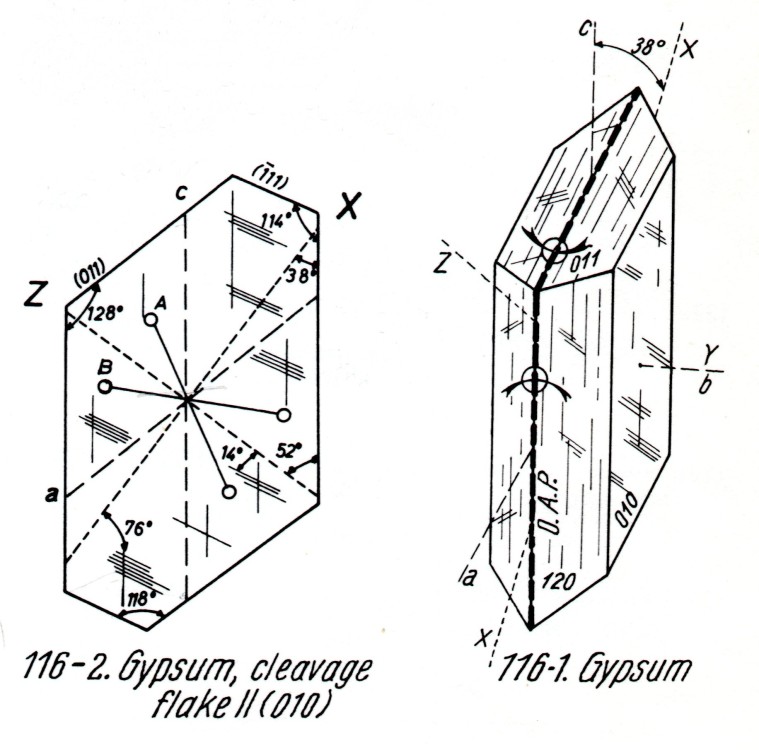

J'en ai retrouvé un dans mes stocks, il était assez moche pour que je le sacrifie, et du coup j'ai pu relever les caractéristiques optiques du bébé. Comme les autres il est maclé selon (100), comme sur la figure qui représente une lame // (010). Les flèches vertes représentent les positions d'extinction en LPA, en trait plein pour le cristal de droite, en pointilles pour l'autre. et il contient des inclusions noires enracinées dans le plan de macle et partant en éventail vers les pétales, comme dans les sapins "standard" l'angle rentrant de la queue d'aronde (en haut) était bien net au départ, mais je l'ai salement émoussé au polissage -

galet en grès ? avec veines en relief

phoscorite a répondu à un sujet de muriel dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour Forme pas banale, en effet. Vous ne gagnerez probablement rien en sciant, la forme ne doit pas se développer en profondeur, ça a l'air juste en surface du galet. Ce n'est pas un oursin, c'est sur. Peut être une piste de ver (ichnofossile), car la granulométrie est plus élevée dans ce spaghetti que dans le reste du caillou. -

Minéraux Alpes-Maritimes et massif des Maures

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui, gangue est un peu excessif, ce sont les épontes des filonnets qui sont carbonatés. -

Minéraux Alpes-Maritimes et massif des Maures

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci bien, la gangue est dolomitique ? Est-ce que ça ressemble à ceci en section ? (échantillon récent découpé par un ex-collègue) Ce qui ressort en violacé est très probablement la cuprite (c'est isotrope en LM) -

Minéraux Alpes-Maritimes et massif des Maures

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci. Très intéressant. C'est un fragment de filon ? -

Ce qui me parait essentiel dans le cas du silex par rapport aux autres cailloux dominés par SiO2, c'est qu'il s'agit d'une concrétion. Polyminéral le plus souvent, mais pas tout-a-fait métamorphique comme une lydienne. Je ne sais pas trop quel est le statut des concrétions dans la nomenclature, mais j'ai un peu de mal à appeler ça une roche. Question d'échelle peut-être. Caillou me parait bien.

-

Les sapins obscurs ont une âme claire

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Alex, c'est magnifique, ces spécimens sont très bien terminés, pas redissous, peu clivés, ce qui est plutôt sympa. Ils ont des "gradins" prismatiques et qui ne montrent pas la coloration miel des "branches" lenticulaires. Idéalement il faudrait pouvoir comprendre quelle relation il y a entre ces gradins et les inclusions. Le fait d'avoir une indentation sans le deuxième stade de croissance jaune et lenticulaire est déjà une observation qui est bonne à prendre. Merci pour les compliments, mais je ne comprends pas très bien la question. L'une de mes mesures est faite précisément à cet endroit. Quand on traverse le deuxième plan de macle, on revient exactement à la même orientation optique. Pour les angles mesurés sur les lamelles de clivage selon (010), la figure de référence que j'utilise est celle de W.E. Troger (1979). Z (Ng) désigne le grand axe de l’ellipsoïde des indices, X (Np) le petit. Quand on tourne la platine en LPA, une lamelle de clivage s'éteint 4 fois par rotation. Pour une macle selon (100) // c, l'angle entre les deux orientations de Z est de 52+52 = 104 = 90 + 14° -

Les sapins obscurs ont une âme claire

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Ben non, j'ai pas eu la berlue, c'est bien la macle en queue d'aronde (ou d'hirondelle). Mesures faites sur 5 individus, l'angle entre les positions d'extinction de part et d'autre du plan de macle tourne bien autour de 14°. Ce serait 26° pour une macle en fer de lance. Cela donne ceci, en LPA : on est toujours sur une tranche parallèle à (010) ; la trace du plan de macle est verticale et correspond a la direction de l'axe c. Les petites stries symétriques partant en épi vers le haut autour de la macle correspondent au clivage (-1 0 1) celui-la même qui sert de plan miroir pour la macle en fer de lance. Les extinctions sont visibles ici, sur la même plage. macles2_LP.mp4 Les photos proviennent de la partie haute de cet échantillon, qui a perdu presque toutes ses dents le pauvre. Dans le haut de l'échantillon, on voit qu'il y a en fait trois individus, séparés par deux plans de macle du même type selon (100). Le plan de macle de droite a même un petit décrochement en baïonnette. Si je résume, pour les sapins d'Albas, on part sur un cristal ayant la forme de base, ou un cristal allongé et maclé selon (100), sur lequel viennent se greffer des dents (en surcroissances coaxiales avec le support), lesquelles dents sont teintées de jaune et adoptent une morphologie lenticulaire. -

Les sapins obscurs ont une âme claire

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Cette courbure m'avait titillé aussi, et je demandais qu'elle relation elle pourrait avoir avec l'apparition de la morphologie lenticulaire.