Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

champs petroliers du monde

phoscorite a répondu à un sujet de Kayou dans Mines, carrières et industrie minérale

Plus près de chez nous, dans le Bassin Parisien (eh oui). Dans la plaine de Haute Marne... Pas très impressionnant, juste une toupie sortant du sol ; le dispositif de pompage est une queue de cochon (en gros, un tire-bouchon de 25m) la plus grosse emprise dans le paysage, c'est le dispositif de séparation eau-huile et votre serviteur, en train d'échantillonner ce qui sort (un prélèvement a la source en quelque sorte) Je voulais juste analyser l'eau. -

Bonjour Il y a une méthode pour quantifier les taux d'érosion à partir de la distribution des radionucléides dans les sols. "Cosmogenic nuclides in common use include meteoric 14C, 10Be, and 36Cl, and in situ-produced 14C, 10Be, 26Al, 3He, 21Ne, and 36Cl" Issu d'un traité de géochimie : me demander en MP pour ceux qui seraient intéressés. L'autre méthode consiste à évaluer les taux d'accumulation, i.e. les volumes de sédiments produits ; la source c'est les données sismiques sur les grands bassins sédimentaires, qui intègrent des tranches de temps et de taille de bassin versant assez divers : le job du sédimentologue pétrolier. Les ordres de grandeur tournent autour de la centaine / du millier de tonnes de sédiment produit (et donc érodé) par an et par km2 d'aire de drainage

-

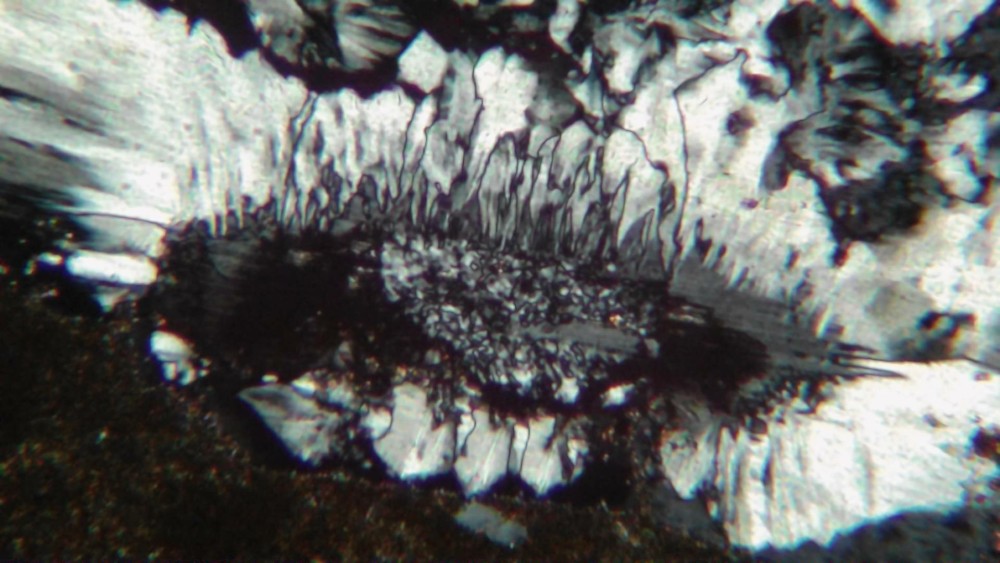

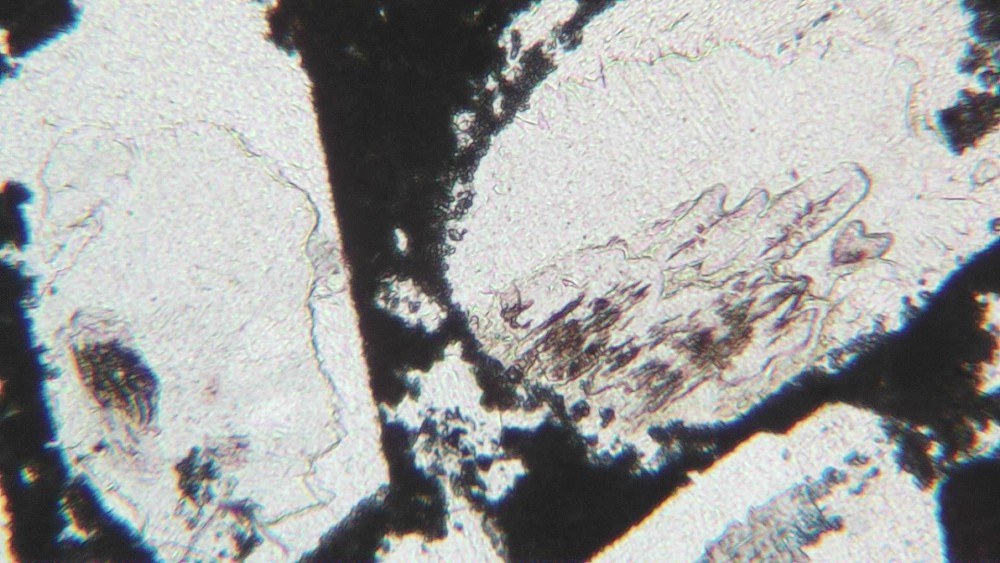

Il y a effectivement des rentrants en opposition. C'est une indication, mais je ne sais pas si c'est concluant en faveur d'une macle par pénétration. Ce qui m’embête, c'est que l'on voit très bien la trace du plan de macle dans cet individu, et je ne suis pas sur que ce soit le cas pour une macle par pénétration. Pour savoir quelle macle c'est, en réalité, il faut positionner les axes optiques sur les deux individus de la macle, ce qui demande d'en mettre une tranche entre nicols croisés ; ou bien trouver des inclusions fluides : leur allongement indique la direction de l'axe c (001). Ce n’était pas ça, désolé si j'ai été trop rapide. Ce que j'observe dans les sapins d'Albas, c'est une accumulation de matière organique "non digérée", dans les espaces délimitant les dent du sapin. Je remets ici une photo tirée du post "les sapins obscurs ont une âme claire" : le plan de macle (100) est horizontal. Cette distribution indique, selon moi, que : (1) la matière organique est déplacée (repoussée) par la croissance du cristal, et forme une barrière courbe contre le plan de macle puis se raidit ensuite (2) jusqu'au point ou elle devient si dense qu'elle stoppe la croissance dans la direction de c et le cristal ne se développe plus qu'en s’éloignant de l'axe (3) la croissance reprend alors le long du plan de macle, qui fonctionne comme une âme, et forme une nouvelle dent au-delà de la première barrière. Je n'ai pas trop réfléchi au mécanisme de surfusion de constitution pour de la croissance en phase aqueuse. C'est un terme employé pour décrire les instabilités du front de solidification en métallurgie, et parfois dans les magmas ; ici, il faudrait parler de sursaturation plutôt que de surfusion, mais je crois qu'au fond ça nous ramènerait à quelque chose comme de la croissance dendritique, i.e. un cristal dont l'enveloppe externe est très étendue par rapport au volume qu'il occupe réellement. Ce n'est pas trop le cas ici.

-

Minéral de Madagascar à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de marc79 dans Demandes d' identification de minéraux

Bon, pas mieux que monazite... Dans mes tables, la monazite a un clivage parfait selon (001) et un clivage distinct selon (100), avec un angle de 76°. -

Minéral de Madagascar à identifier

phoscorite a répondu à un sujet de marc79 dans Demandes d' identification de minéraux

Estimée comment SVP. Ça raye une fluorine ? -

Très joli et très intéressant. La croissance est bidirectionnelle (comme dans un prisme simple, mais il est visiblement maclé. Peut-être une seule macle par accolement, mais pour bien faire il faudrait les orientations optiques (entre deux polariseurs)? La morphologie "sapin" elle-même n'est pas une macle, mais une suite de cristaux dont l'orientation est la même. En regardant de près les sapins d'Albas (11), j'en suis venu à l'idee que la croissance devient discontinue quand les inclusions non absorbées dans le cristal bloquent la croissance selon l'axe.

-

Si un affleurement ou l'on voit le gypse en place est disponible, il pourrait être intéressant de regarder en détail comment est distribué le carbonate dans l'argile. Par exemple, est-ce qu'il y a du carbonate a proximité (quelques centimètres) des cristaux de gypse ? et un peu plus loin (quelques mètres) dans le même niveau. C'est un peu laborieux, comme test, il faut y aller avec une petite fiole d'HCl (1/5) et une pipette pour poser des gouttes un peu partout. Ce que l'on voudrait mettre en évidence, éventuellement, c'est une zone localement décarbonatée autour des cristaux de gypse, ou pas.

-

Les gypses de Sinard sont assez gros, et assez peu nombreux. On peut penser que la nucléation du gypse n'est pas très facile, et l'interprétation classique est que la sursaturation des fluides est trop faible pour nucléer, on a juste de la croissance sur les quelques germes qui se sont formés. Pourquoi en serait-il ainsi, je ne sais pas. Cette question a été bien élucidée dans le cas des gypses géants de Naica, mais le modele qui tient la route a Naica ne peut pas opérer ici, la temperature est trop basse.

-

Quelqu'un a-t-il vérifié à l'acide ou en DRX qu'il n’y avait pas du tout de carbonate ? La taille de grain très petite n'est pas un obstacle : dans les hémipélagites, la boue carbonatée est souvent ce qui se dépose en dernier (en haut des séquences) : exemple dans un dépôt marin très distal du Cuisien (Fanlo, Sud Pyrénées), ce qui est plus clair est très carbonaté, ce qui est sombre plus argileux.

-

Roche rouge en dehors de son environnement

phoscorite a répondu à un sujet de Ange Nilana dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour. Peut-être pas nécessaire d'imaginer un bloc adepte de la luge. Dans un éboulement de pente, ce sont les plus gros blocs qui roulent le plus loin. -

Les plus beaux faux spécimens minéralogiques

phoscorite a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

Aussi appelée chtiite. -

Pour la localisation du gypse dans cette formation, le plus simple est d'imaginer que l'on trouve du gypse : - soit dans les horizons ou initialement le sédiment contenait des carbonates, et pas ailleurs - soit dans des horizons pouvant servir d’aquifère (un peu plus perméables que la moyenne). Tout ceci reste a tester en regardant de près la distribution des carbonates dans la serie.

-

Le sulfate dissous est produit par l'oxydation des sulfures. Cette réaction, à elle seule, ne produit pas de gypse, seulement de l'acide sulfurique. C'est lorsque l'eau contenant cet acide va baver sur des marnes glaciaires que la calcite est attaquée, elle libère du Ca et le tour est joué. Entre parenthèses, pour que ce scenario tienne la route, il faut que la formation qui contient la pyrite ne soit pas carbonatée elle-même, sinon, le gypse se formerait la ou les sulfures s'oxydent, pas quelques centaines de mètres plus loin.

-

Un truc qui décoiffe, surement https://fr.aliexpress.com/item/1005004777599277.html?spm=a2g0o.productlist.main.83.771aciKxciKxKH&algo_pvid=c391d581-419b-4fb1-a96d-d2cc20abf2ec&algo_exp_id=c391d581-419b-4fb1-a96d-d2cc20abf2ec-41&pdp_npi=4%40dis!EUR!48.85!44.79!!!50.38!46.19!%40211b61bb17330814024441540e8d2f!12000030446817370!sea!FR!2852441972!X&curPageLogUid=euQ4JRsnYUbk&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

-

C'est utile, merci. Il faut que je m'équipe un peu mieux que mon petit portable a 60 balles et deux longueurs d'onde (254-380) qui bave énormément de visible et ou il faut se coller au caillou. J'envisage de m'acheter deux torches : une pour UV longs, bien filtrée en visible, pas trop cher quand même (merci à @jaloye pour la référence de la Alonfire SV 83) et une autre pour les UV courts, sur batterie, assez puissante pour prospecter.

-

Vu, merci. C'est signé Pierre Thomas. Par rapport à l'interprétation comme gypse secondaire par réaction entre acide sulfurique produit "in situ" et carbonates des sédiments lacustres, il invoque aussi le substratum (marnes noires Oxfordiennes) comme fournisseur potentiel des sulfures qui s'oxydent. C'est un peu plus élaboré car ça fait intervenir deux formations géologiques superposées (l'une étant discordante sur l'autre) et donc un circuit de recharge en O2 un peu plus complexe. Dans son scenario, le gypse se forme précisément là ou se trouve le carbonate des sédiments lacustres. Petit regret : je ne crois pas avoir vu discuter le modèle alternatif d'assèchement du milieu poreux par gel de l'eau des pores.

-

Bonjour Je voudrais savoir si quelqu'un a testé les lampes UV utilisées comme analyseurs de perruques ou pour solidifier les vernis. Il y a des modèles courts et longs (254 / 365nm) et certains sont rechargeables.

-

Disons que c'est le plus simple. Pour le sulfure qui s'oxyde, ce n'est pas nécessairement de la pyrite et elle n'est pas forcement visible à l’œil nu. Comme il s'agit d'une formation argileuse très récente, on a peut-être une forme instable du style greigite qui est produite par méthanogenèse de sédiments très réducteurs. De mémoire, ça a été décrit dans l'estuaire du Saint Laurent (Quebec), un site assez frisquet lui aussi. Une alternative au niveau génétique, serait d'avoir effectivement affaire à une évaporite (précipitation de sulfate dissous), mais dans un scénario ou ce serait la formation de la glace (dans le sédiment) et non l'évaporation qui conduirait à l’assèchement du milieu poreux et à la précipitation du gypse. Dans cette conjecture, il faudrait voir si les eaux superficielles de ce bassin ont de bonnes raisons d’être sulfatées, si elles drainent du Trias par exemple.

-

Certes, mais dans ce contexte un peu frisquet, une origine évaporitique me parait un peu forcée. Plus probablement il s'agit d'un gypse secondaire, formé comme partout par l'oxydation des sulfures et réaction de l'acide sulfurique qui en résulte avec les carbonates des marnes. Il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de carbonate dans ces marnes pour avoir ce type de réaction. Par contre, il est nécessaire qu'elles contiennent de la pyrite ou de la marcassite. Est-ce le cas ?

-

Pour un grès ou une roche métamorphique type psammite , ce serait bien de voir un litage. La roche a l'air un peu trop isotrope et les micas ne sont pas orientés. Peut-être un greisen (altération micacée le long de fractures dans un granite ou un microgranite). Il y en a pas mal en Bretagne.

-

Origine Baryte

phoscorite a répondu à un sujet de fabien35 dans Demandes d' identification de minéraux

Al, Si, Zr, c'est ce que l'on a dans de l'émail habituellement, avec les minéraux usuels des céramiques. Il peut y avoir aussi du Fluor, mais ce n'est pas facile a detecter avec un MEB. Cristallisation a partir de la paroi d'un four à céramique, je suis bien d'accord. -

Euphotides – San Lorenzo (Corse) - 2024

phoscorite a répondu à un sujet de Ange Nilana dans Galeries de photos de minéraux, fossiles, roches, etc.

Du point de vue de la composition chimique, c'est sans doute a peu près kif kif. Pour la nomenclature, on peut débattre a l'infini. La distinction qui porte sur le caractère plus ou moins cristallisé de la matrice des phénocristaux est assez élastique. Le gisement en filon, plutôt qu'en enclave dans le granite, me parait plus en faveur du porphyre. De même le coté très isotrope du matériau, qui transparait sur la manière très nette dont il est taillé, serait aussi en faveur d'une roche hypovolcanique (porphyre). -

La calcédoine un minéral spécial

phoscorite a répondu à un sujet de pyro26 dans Forum Minéraux et Minéralogie

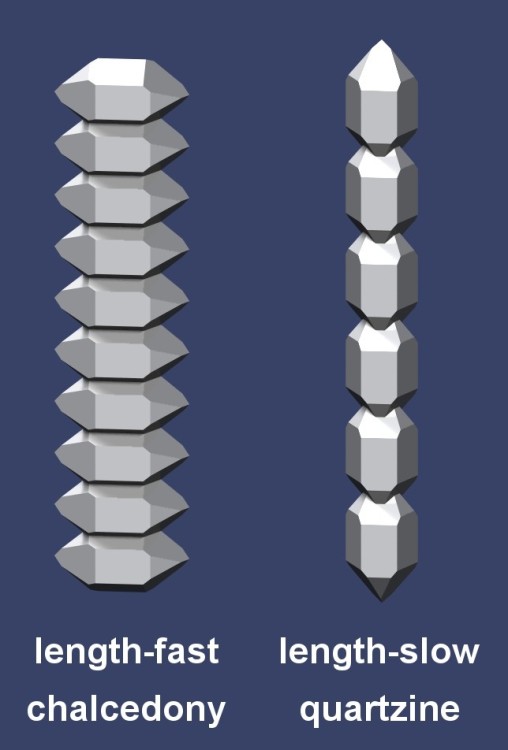

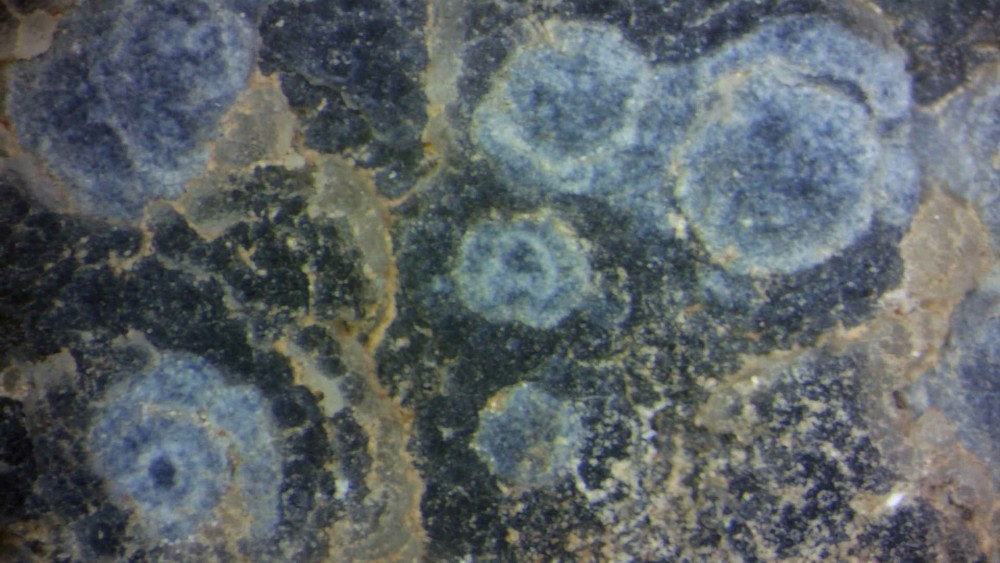

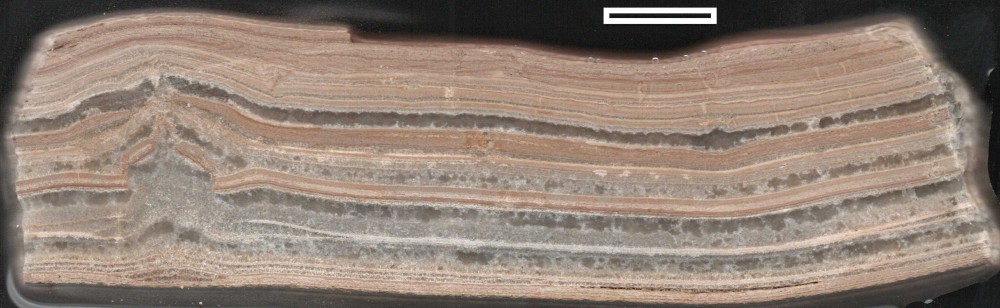

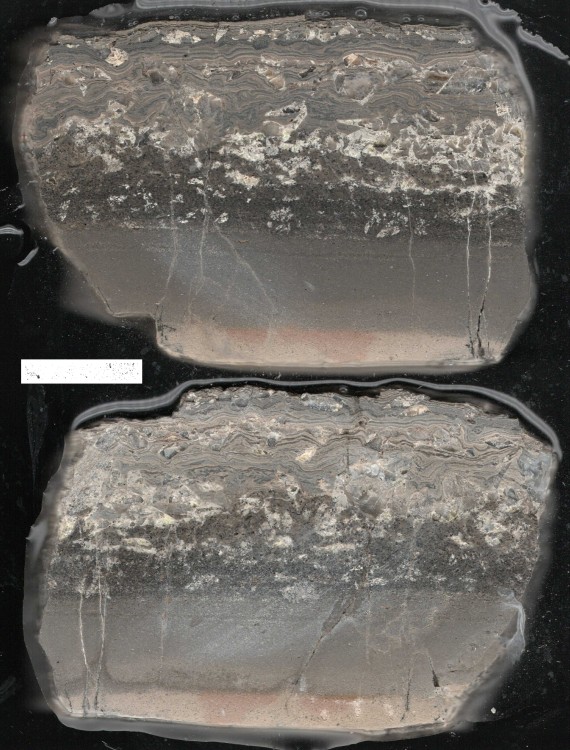

Désolé pour le jargon. La terminologie pour les propriétés cristallographiques de la calcédoine est précisée dans mindat. Je me suis planté moi-même dans cette terminologie, donc ça me donne l'occasion de rectifier le tir, avec mes excuses. Pour cette variété fibreuse de SiO2, il y a deux arrangements possibles de l'axe C, orthogonal (calcedoine ss) ou parallele (quartzine) aux fibres. Ce que je vois a Malvesi est bien de la quartzine (allongement optique positif, comme le quartz) mais c'est "length slow" et pas "length fast" comme je l'avais écrit. Le seul point important au-delà du terme c'est que cette variété est typique des évaporites, au point que depuis les travaux de Folk (Univ Austin, Texas, en 1971), les pétrographes utilisent ce critère pour identifier les anciennes évaporites. A Malvesi, bien sur, on le savait déjà, mais quand tous les sels et le gypse ont été dissous dans une évaporite ancienne et qu'il ne reste que des dolomies, ce critère a une valeur inestimable pour préciser le contexte des dépôts. Pour ce qui est de l'aspect macroscopique, ce n'est pas magique : Il y a juste ces petites rosettes millimétriques en surface des bancs de gypse que j'ai postées dans "cinquante nuances de gypse" Des petits bancs siliceux millimetriques (gris) intercalés entre les niveaux gypsiferes et argileux (barre 1 cm) et le sable gypsifère vu en lame mince, dans lequel il y a aussi du S natif. Ce "sable" ne contient pas de grains de quartz, et pas de grains détritiques terrigènes du tout. il est constitué par des cristaux de gypse (remaniés sur le fond de la lagune) avec des fragments des anciens tapis algaires et quelques fragments de bois. L'origine de la Silice dissoute est probablement à rechercher soit dans les eaux continentales, soit dans d’anciennes bébêtes (diatomées ?) Mais ça revient un peu au même puisque pour que ces organismes se développent, il faut que l'eau continentale apporte du Si. -

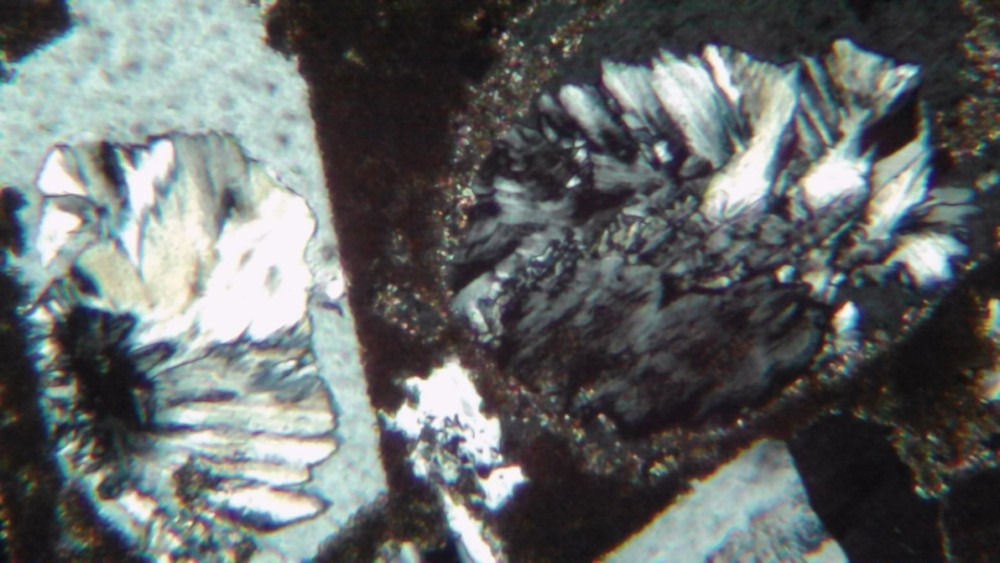

La calcédoine un minéral spécial

phoscorite a répondu à un sujet de pyro26 dans Forum Minéraux et Minéralogie

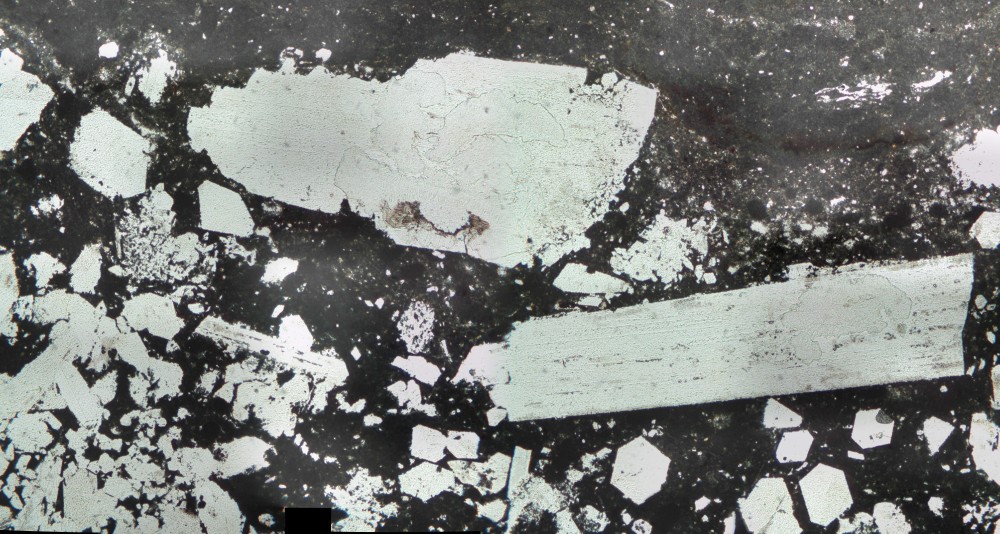

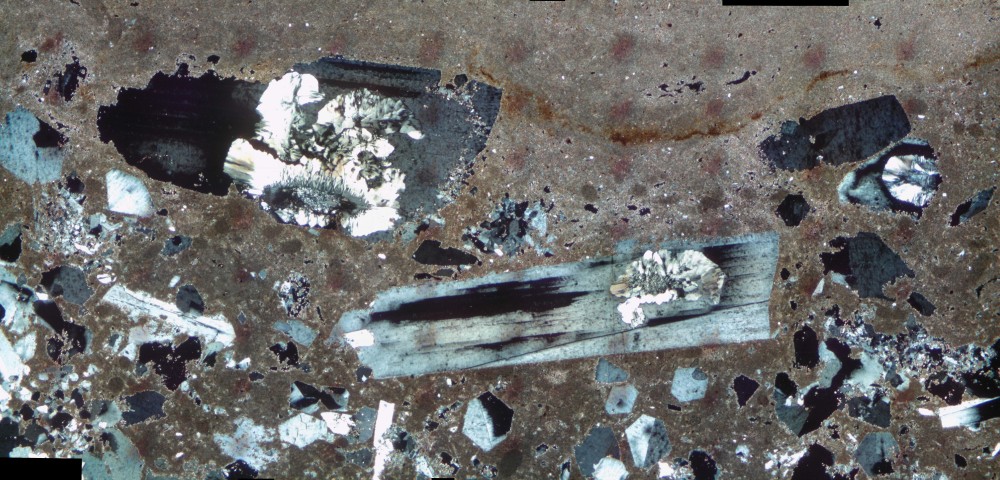

Vue sous le micoscope polarisant, une calcédoine "length fast" (donc quartzine) en remplacement de cristaux de gypse. Dans un sable gypsifère du gisement Aquitanien de Malvesi (11) fov 7x4 mm en LPNA puis LPA et une vue rapprochée de l'arborescence de calcédoine en LPA Idem dans deux autres grains de gypse, plus petits -

roche pour identification.

phoscorite a répondu à un sujet de Diego dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Oui c'est bien une brèche d’après la morphologie des fragments sombres. Reste a savoir ce que sont ces fragments. Comme il n'y a pas de réaction a l'acide, on dirait des fragments siliceux sombres (style chaille ou lydienne) cimentés par de la silice.