Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom

Membre-

Compteur de contenus

3086 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par jjnom

-

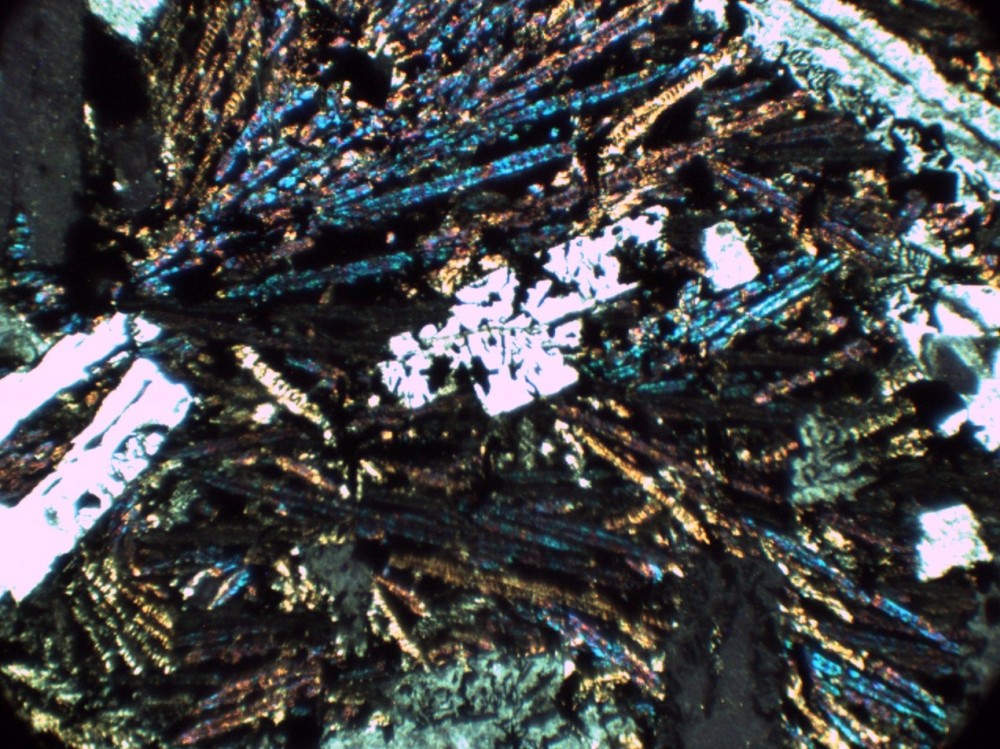

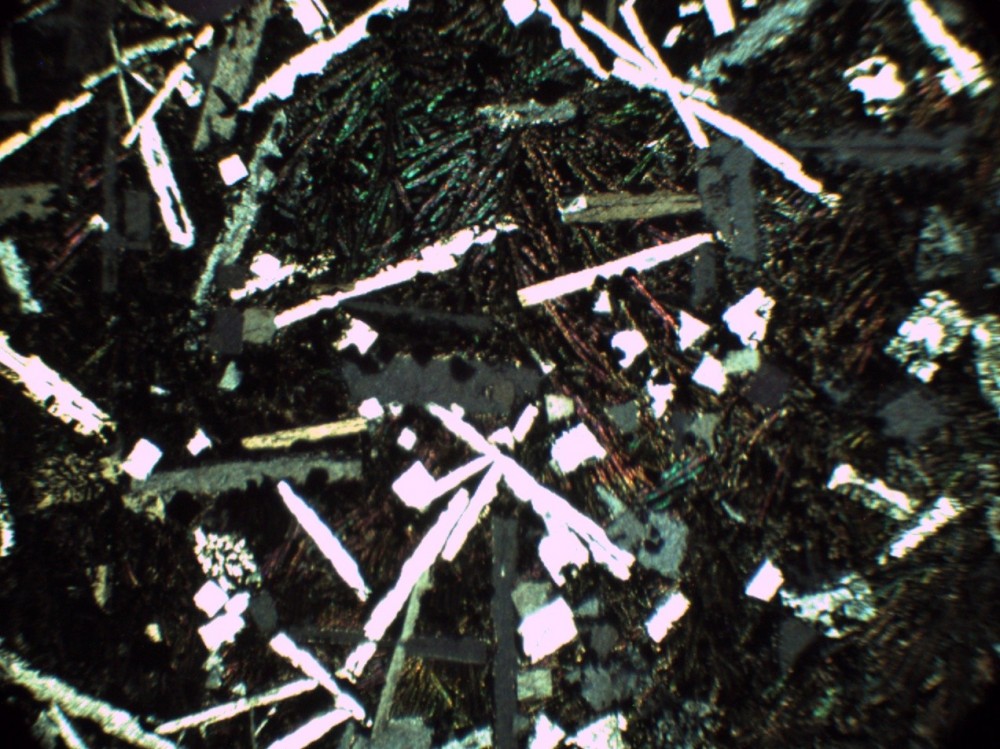

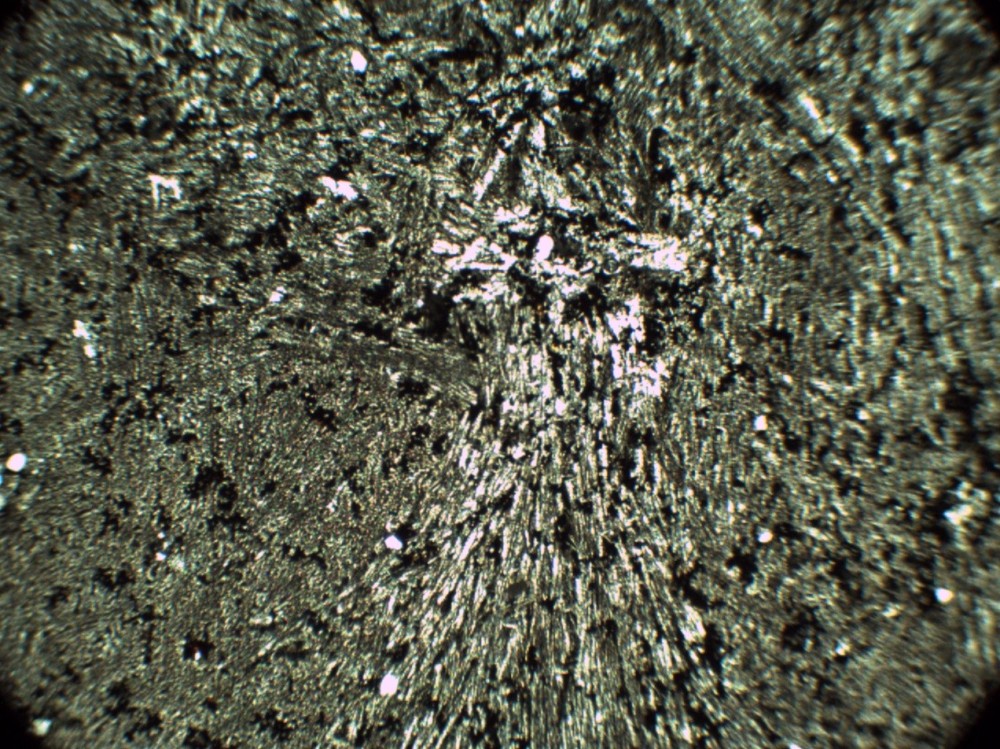

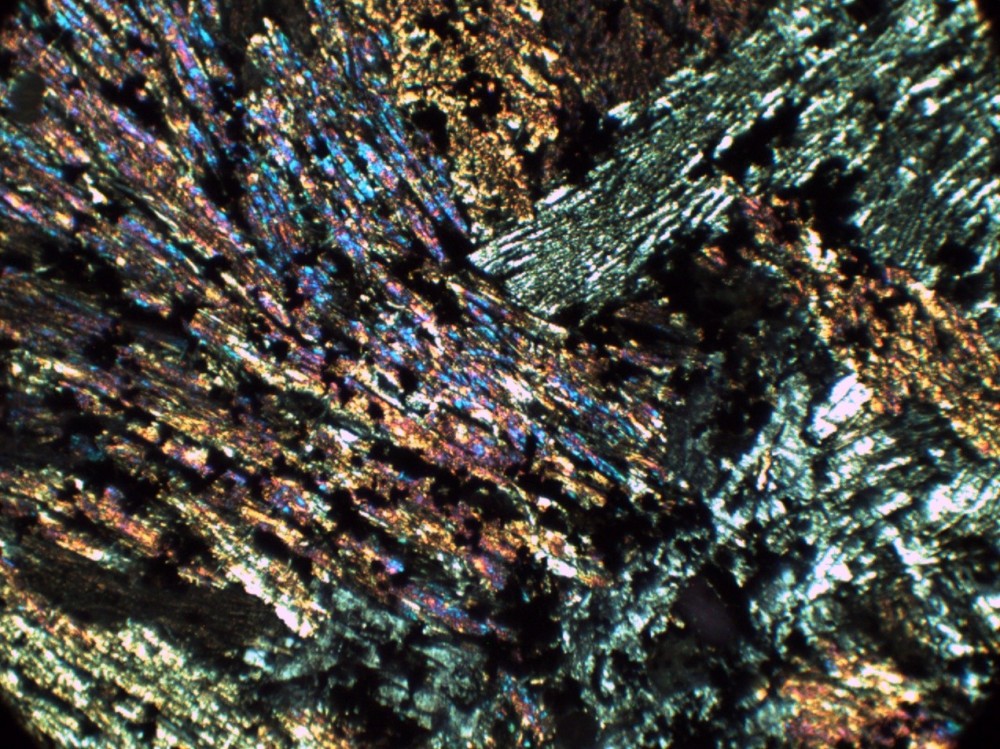

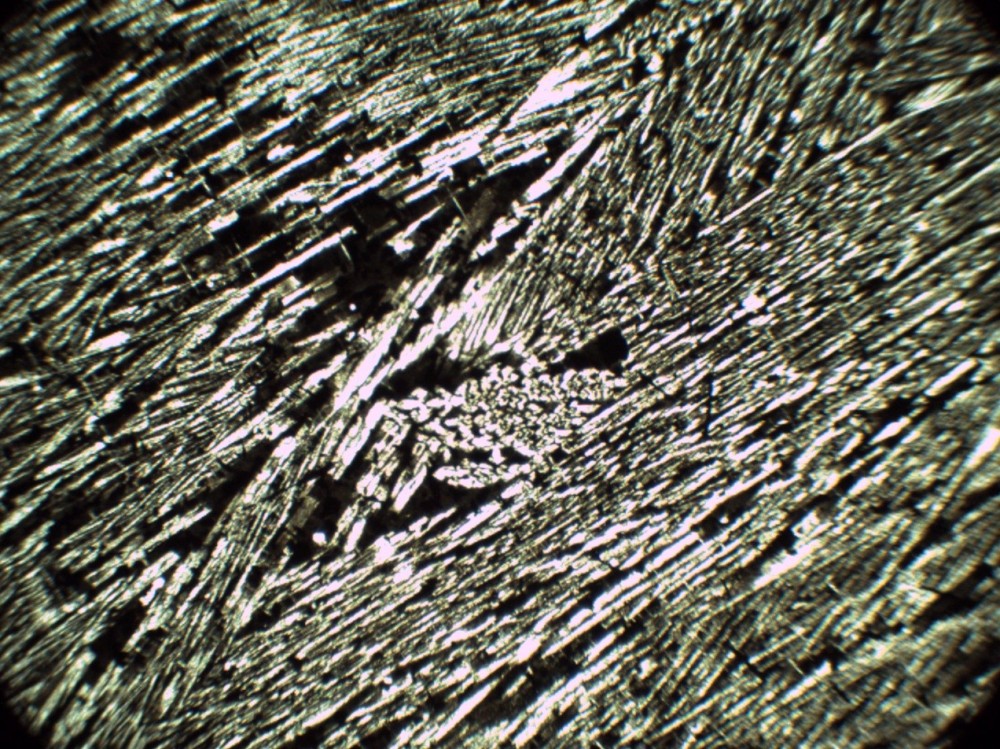

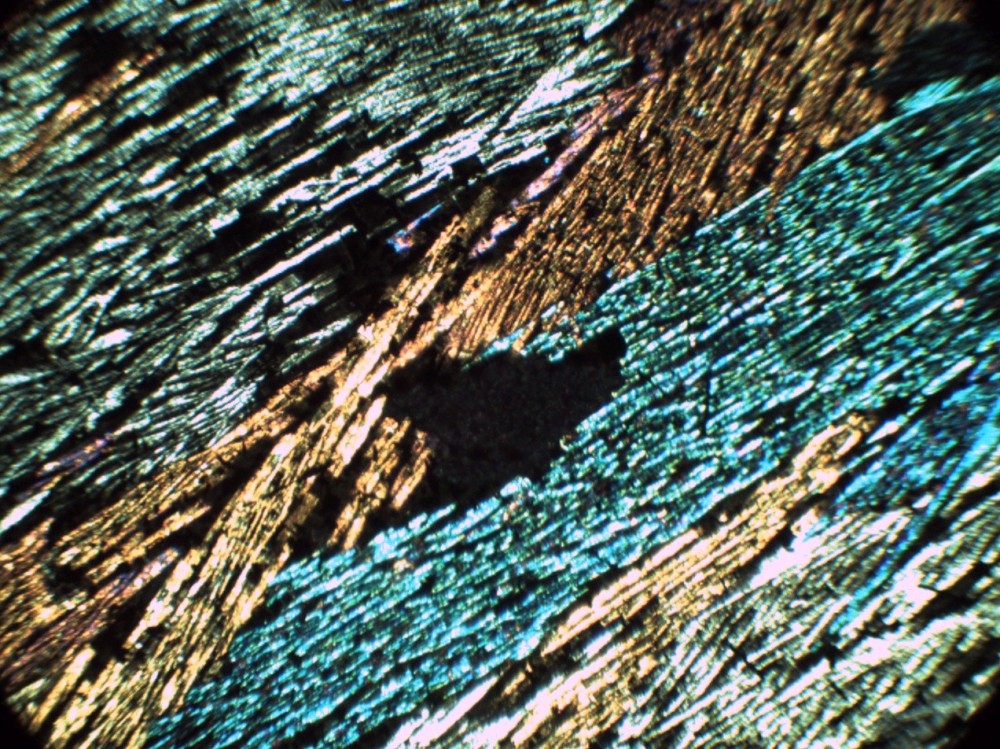

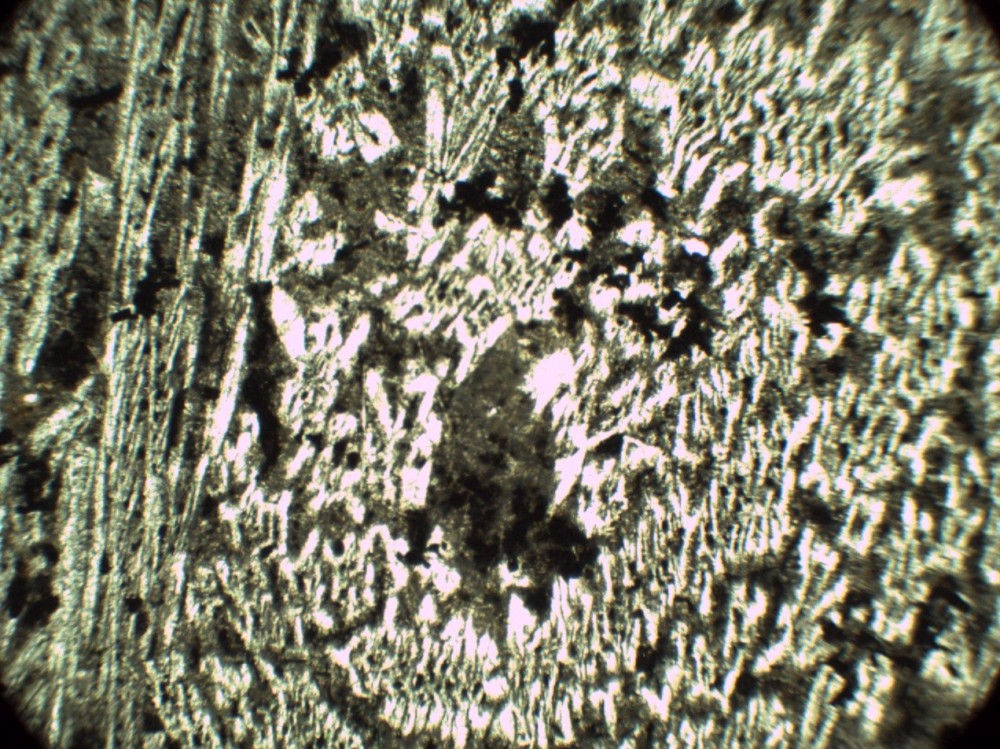

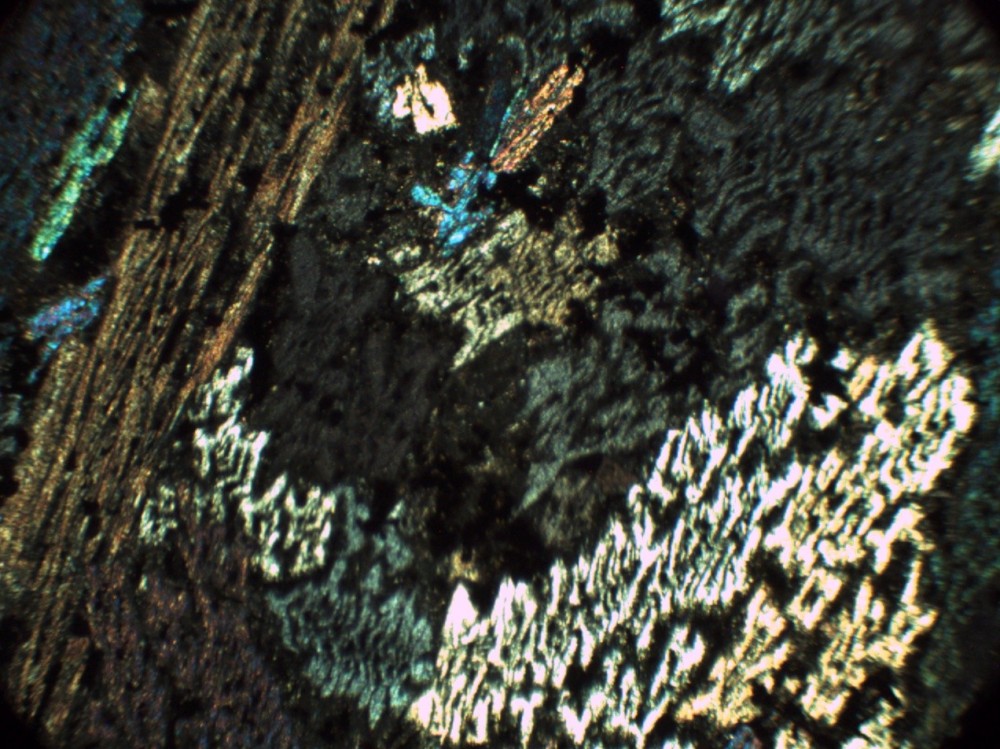

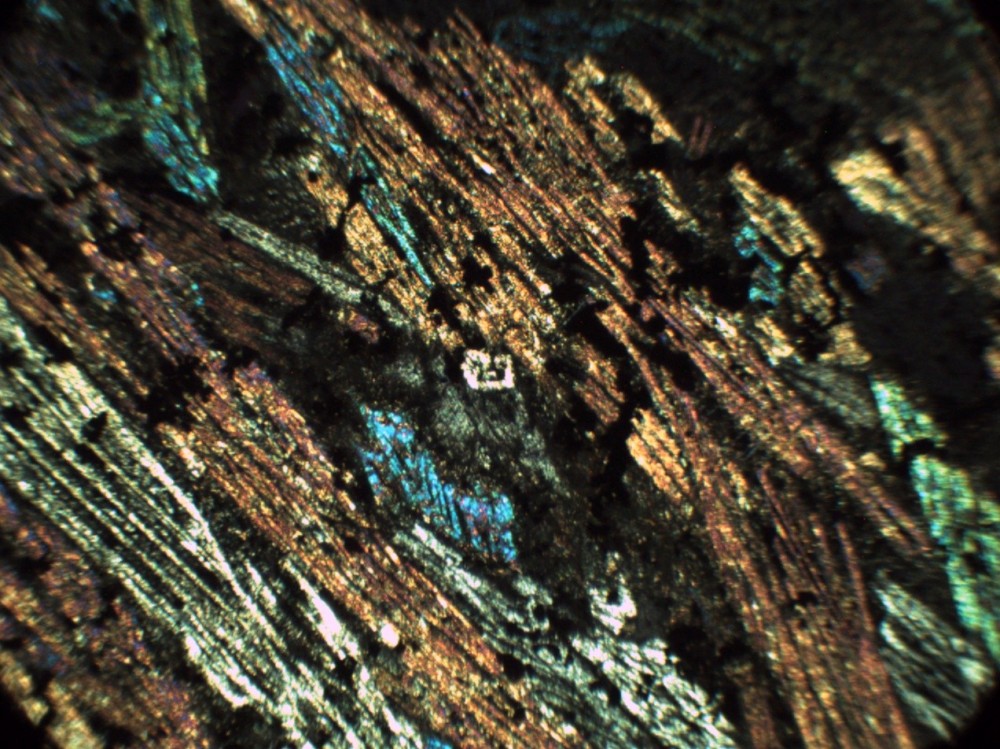

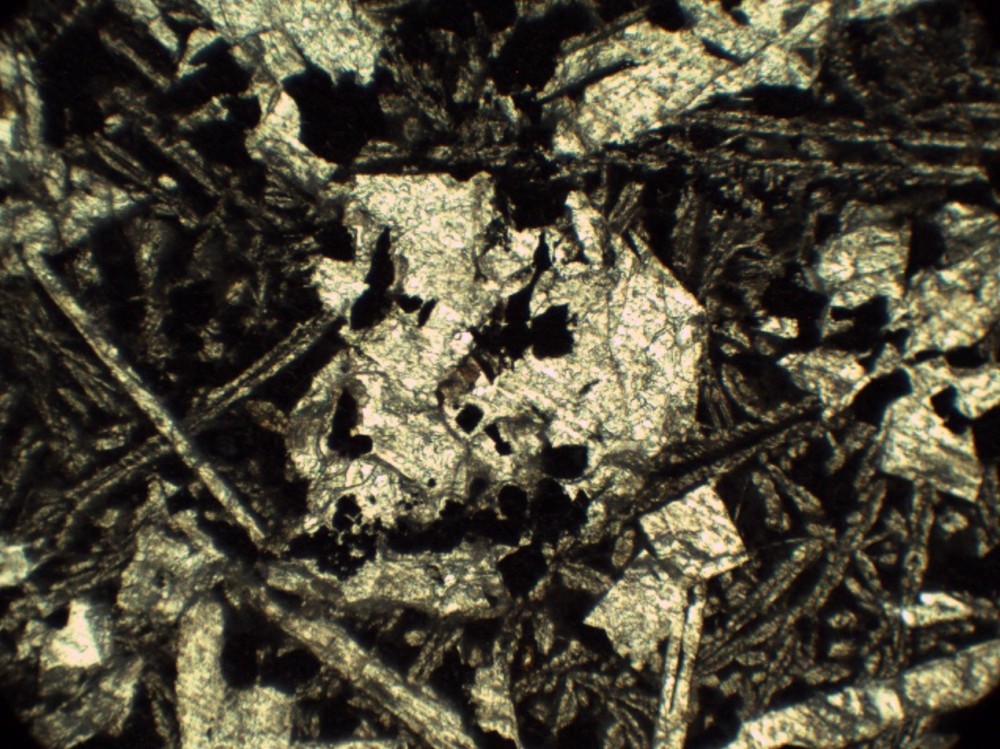

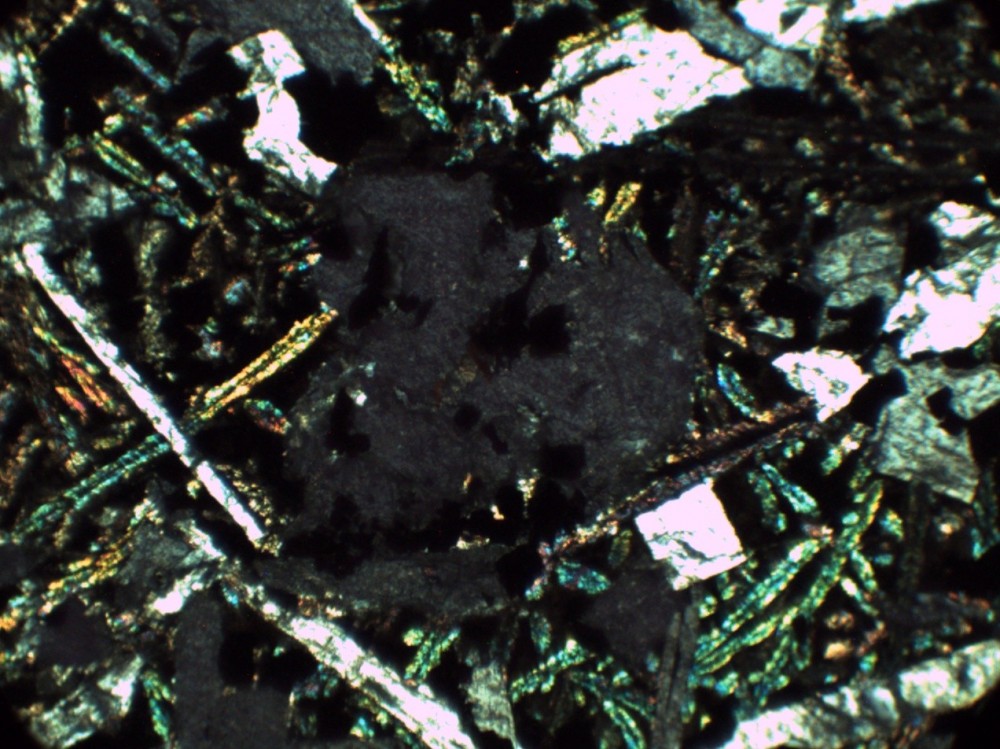

Bonsoir. Voici un lot d'objets trouvés sur le littoral de la Loire Atlantique. Ils ont tous une densité élevée, entre 3,5 et 4 et ne dévient pas l'aiguille d'une boussole. Souvent, un petit aimant réussi à se maintenir sur une paroi verticale. Sur 5 de ces 6 objets, on remarque une croûte qui parfois imite le bitume et parfois présente des marques qui font penser à des boudins laminés. La texture profonde peut être quelconque, massive mais peut aussi montrer une orientation de cristaux révélée par l'altération (zoomer!). Le faciès semble même très variable au niveau d'un objet. Celui ci après montre une surface grêlée d'un côté et massive de l'autre. Pour se faire une idée du contenu minéralogique, il a été réalisé des lames minces dans 5 autres échantilons. Le premier, en lame polie, ne montre rien de particulier mis à part une discrète porosité et ces pores montrent une bordure qui semble argentée (métal?) En lame mince (LPNA puis LPA): Au vu des teintes de polarisation , on a probablement affaire à de l'olivine, en petits cristaux allongés et groupé en bouquets qu'on aperçoit sous différents angles Le deuxième, en lame polie présente une des reflets qui laissent imaginer une orientation En lame mince (LPNA puis LPA): Encore de l'olivine mais avec une texture en plumes, cette fois-ci. Ces faciès d'olivine avec des cristallisations en bouquets ou en plume caractérisent des milieux à gradient de refroidissement importants. Dans le troisième échantillon, 2 lames minces ont été exécutées car les faciès semblaient différents aux extrémités d'un objet d'environ 12 cm de long. Pour l'essentiel, toujours des olivines qui ont été soumises à un refroidissement rapide. A remarquer cependant ces cristaux blancs, incomplets (on dit squelettiques) en forme d' agrafe: A l'autre bout, c'est très différent: Plus de bouquet ni de plume. Des petits cristaux colorés sans orientation et des cristaux souvent allongés qui polarisent dans le gris sombre à blanc du 1° ordre (très faible biréfringence) A noter la section bien carrée d'un de ces cristaux. En même temps apparaissent de nombreux points opaques et isotropes qui semblent volontiers se présenter en inclusions dans les cristaux blancs/gris Les 2 derniers objets présentent des faciès du même type On remarquera au passage l'absence de feldspaths, notamment de plagioclases! Aussi, la porosité est loin d'être évidente partout. Certains blocs ne présentent pas la moindre bulle. Une analyse chimique rapide avait été menée sur 1 échantillon (malheureusement, on ne sait plus lequel) qui avait donné, entre autres: Fe 50% Si 25% Pb 10 à 15% Zn 8% S 2 à 3 % Ti et Sb: 1 à 2% Pas de Mg Avec ces teneurs, il faut s'attendre à ce que l'olivine soit de la fayalite Fe2SiO4 mais quelle est l'origine du Plomb et du Zinc? Quelles sont les natures des cristaux blancs et celle des cristaux opaques et isotropes. Des prismes à section carrée et une biréfringence très faible désignent la famille des mélilites avec, par exemple, la gehlenite Ca2Al (AlSiO7) Pour le vérifier: dureté: raye le verre et se dissous lentement dans HCl à froid. Pas de fluorescence. Les tests réalisés à partir des cristaux issus d'un fragment d'objet martelé sont concordants A cette occasion, on a pu constater que de nombreux petits cristaux noirs étaient emprisonnés dans la mélilite. Ces cristaux noirs , en présence d'olivine, font de suite penser à la magnétite. Or une aiguille de boussole ne bouge pas. Autre possibilité dans le groupe des spinelles: l'hercynite Fe Al2O4. Celle-ci est antiferromagnétique et comporte de l'aluminium ce qui expliquerait son association systématique avec la gehlenite. Le changement d'allure de l'olivine pourrait être lié à la présence du calcium, car la fayalite peut alors devenir de la kirschteinite CaFeSiO4 Melilite, hercynite, olivines, Plomb, Zinc, pas de Mg, fort refroidissement. La possibilité de scories métallurgiques se précise. Reste à en trouver l'origine. Au plus près, il y a l'ancienne usine de Couëron, à l'aval de Nantes. Cette usine a été le principal producteur de plomb à la fin du 19° siècle. Elle utilisait notamment le minerai extrait à la mine de Pont Pean près de Rennes. Les concentrés qui ont quitté cette mine étaient de la galène(Pb) pour 67%, de la blende (Zn) pour 20% et de la pyrite et de la chalcopyrite pour 13%. Ce qui pourrait parfaitement cadrer avec les quantités de Pb et Zn trouvés à l'analyse. Oui, mais bon, le Calcium dans tout ça? Et bien le site de Couëron a été exploité par les fonderies de Pontgibaud dont les habitudes étaient les suivantes: Matières calcaires... Reste à vérifier sur site et on y trouve encore des scories d'époque avec les mêmes aspects que celles du littoral y compris le style en boudins laminés, les mêmes densités 3,5 à 4, les mêmes croûtes à aspect de bitume (verre), des faciès orientés…. Conclusions: Méfiance quand on trouve sur le littoral Atlantique une "roche" d'aspect massif sans vraiment de cristaux visibles, de densité supérieure à 3,5, avec souvent une croûte ou une cuirasse, avec du Pb et du Zn dans l'analyse. Ca n'est pas forcément un objet extraterrestre mais plus vraisemblablement un morceau de Couëron et quelque chose me dit que des petits Couëron, il doit y en avoir un paquet qui ont été éparpillés dans le pertuis breton à une époque où on se souciait moins des conséquences de ce type d'épandage. Les constatations et remarques ci-dessus sont en phase à ce qui a été observé à Pribram, république Tchèque http://rruff.info/doclib/cm/vol39/CM39_873.pdf Remarquer aussi que le "bain" en fusion semble avoir été assez hétérogène. La distribution de Ca et Al n'a rien de régulier ce qui génère des faciès assez variés parfois à très courte distance (10cm).

-

iguanodons bernissartensis leur mort élucidée

jjnom a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Dinosaures

Salut le légiste! Et il n'y avait pas une gamine de 14000 ans avec? http://hoyonegro.ucsd.edu/fauna.php -

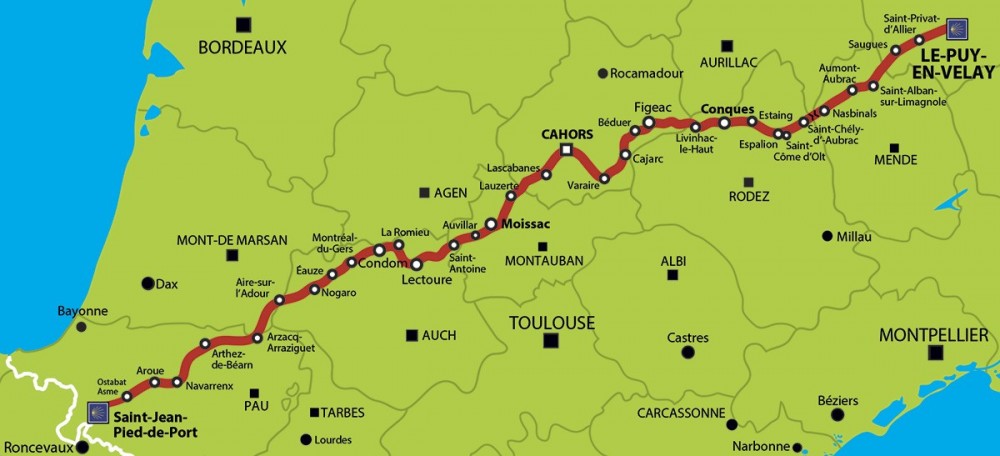

Donc, 50 km plus loin, voici Conques, site majeur du pèlerinage. Le village qui a conservé toutes ses caractéristiques médiévales encercle une abbatiale de grandes dimensions qui est un des plus beaux monuments de l’art roman français. L’église actuelle date des 11° et 12° siècles et intègre essentiellement 3 matériaux de construction. Le chevet élevé en premier est uniquement en grès rouge permien qui a été extrait vers Combret, dans la vallée du Dourdou à 15 km de là. Par la suite (transept, nef), le grès a été abandonné au profit d’un calcaire du secteur de Lunel (également distant de 15 km) et d’âge hettangien qui constitue toutes les parties importantes (pierres angulaires, arcs, tympan) et de la pierre locale, un micaschiste. Cette roche se prêtant mal à la taille, elle vient en quelque sorte en blocage entre les pierres calcaires taillées. En fait, il y a un 4° matériau dans lequel ont été taillées les marches d’entrée de la façade occidentale. Il fallait là un matériau qui résiste particulièrement bien à l’abrasion des chaussures des foules de pèlerins de l’époque (et de touristes d’aujourd’hui). Il est facilement identifiable : c’est toujours le granite de Margeride avec ses "dents de cheval" qu’on retrouve à 10 km à l’Est de Conques et à 150 km à l’Ouest de Monistrol. Sacré massif! La carte géologique du secteur et la provenance des matériaux. La couleur des traits correspond à celle des matériaux. (grès, calcaire, granite de gauche à droite) Au passage, une vue nocturne du célèbre tympan de l’abbatiale avec la projection des couleurs d'origine comme si vous vous étiez transportés 9 siècles en arrière. Photo un poil flou mais au flash, c'est nul Le cloître de l’abbatiale de Conques a été en grande partie détruit mais on a retrouvé les éléments qui constituaient la fontaine centrale. Et la pierre qui les constitue est de la serpentinite. Il parait qu’elle proviendrait de la région de Decazeville, à 20 km de là. On aura bien compris qu’à l’époque du roman, on n’allait pas chercher les matériaux très loin. Les routes n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui et le transport coûteux. Au Puy, à Espalion, à Conques, c’est le terroir local qui fournit les matériaux. Souvent, la source de ceux-ci est à moins d’une journée au pas des chevaux ou des bœufs. Voila. Si d'autres souhaitent continuer jusqu'à Cahors ou Moissac (autre joyau du roman), ce sera avec plaisir mais le sujet est aussi ouvert à toute autre route. Merci à ceux/celles qui ont fait part de leur intérêt. Et… bonne route!

-

Bonsoir. Il n'y a pas de rubrique dédiée au sujet que je vais aborder. Je pense être au moins loin. L’idée de ce fil est de proposer un parcours alliant géologie et patrimoine construit. J’espère que d’autres viendront agrandir ce sujet avec leurs propres cheminements. Voici donc une longue balade de 200 km et comme l’indique le titre au long d’un chemin. Celui-ci part du Puy en Velay. C’est un des chemins de St Jacques de Compostelle, la Via Podiensis. Le pèlerinage a été instauré au 9° siècle et est devenu l’un des 3 pèlerinages majeurs au tournant de l’an 1000. A cette époque, un renouveau artistique a eu lieu, donnant naissance à l’art roman. Le Puy en Velay est une ville implantée au milieu de quantités de témoins d’une importante activité volcanique de type basaltique. Une formation de brèches a été intensivement exploitée pour la construction des bâtiments. C’est la roche qui constitue le célèbre piton de St Michel d’Aiguilhe ou encore la base de la forteresse de Polignac Saint Michel d'Aiguilhe Cathédrale Notre-Dame Dans le quartier de la cathédrale qui est un édifice nettement de style roman (11°-12° siècles), ce même matériau a été utilisé pour la réalisation de murs. 2 exemples face à l’entrée du cloitre : Granite dans la brèche. Plus fort, style poupées russes : granite dans le basalte dans la brèche Direction le Sud-Ouest vers Monistrol d’Allier. Cette ville se situe à la limite entre Velay à l’Est et Margeride à l’Ouest. Une importante faille limite 2 ensembles de roches bien différentes : métamorphiques côté Velay et granite côté Margeride. La route de Monistrol vers Saugues est établie sur le granite de Margeride facilement reconnaissable à ses énormes cristaux de feldspath (« dents de cheval ») bien visibles depuis la route. Puis, brusquement, le granite disparait et laisse place à un basalte. C’est ici le passage d’une coulée qui a rempli une paléo vallée. Sans texture particulière au contact du granite, il prend un peu plus loin une allure typique en développant des prismes. Le repérage sur la carte géologique. 100 km plus loin, après avoir traversé la Margeride et l’Aubrac, le chemin débouche dans la vallée du Lot à St Côme d’Olt, traverse la rivière et se poursuit vers Espalion. Un peu avant l’entrée du bourg se trouve l’ancienne église paroissiale, une petite église typiquement romane avec tympan historié et modillons (les petites sculptures juste sous la toiture). Elle est entièrement réalisée avec un matériau extrait sur place : le grès rouge permien qui affleure entre la rivière au Nord et le plateau calcaire du causse de Bozouls au Sud. A Espalion, beaucoup de constructions publiques comme civiles ont été réalisées avec ce même grès : le Vieux Palais (16° siècle) et le Pont Vieux (13° siècle) ou cette maison ancienne. Aux alentours on note l’existence de plusieurs centres d’émission de volcanisme basaltique. Le Puech de Vermus et ses zéolites ainsi que la coulée de Roquelaure en attestent. Il y a aussi le château de Calmont d’Olt (11° siècle) au sommet d’un mont protégé par une masse basaltique montrant des orgues. Cette position permettait aux seigneurs de Calmont de contrôler la ville, le Lot et la plaine jusqu’aux Causses au Sud. Le château avec sur le flanc droit, le basalte prismatique Espalion sur le Permien. Le Puech de Vermus à l'Est, le château de Calmont à l'Ouest, le Causse de Bozouls au Sud. La suite dans quelques instants et 50 km plus loin.

-

Identification d'un fossile

jjnom a répondu à un sujet de guitton dans Demandes d' identification de fossiles

C'est bien une Pholadomya mais elle est déjà bien usée et surtout tronquée dans sa partie postérieure. Remarque: les Hippurites sont plutôt crétacés. -

microfossiles ferret capiens

jjnom a répondu à un sujet de Nanil dans Galeries de photos de minéraux, fossiles, roches, etc.

Drôlement chanceux, pour le crabe. Sinon, sur la photo ci-dessous, parmi toutes les milioles on voit 2 foraminifères qui présentent d'abord un enroulement puis se poursuivent en 1 série linéaire de loges. Ce sont certainement des Spirolines. -

Ammonites diverses

jjnom a répondu à un sujet de Ammonite12500 dans Demandes d' identification de fossiles

Chef Bathollovien pas avoir langue fourchue! Ta dernière liste d'espèces, concorde effectivement, comme le dit taj, avec la base de l'Aalénien zone à opalinum avec d'abord les L. opalinum puis les L. comptum. Maintenant, les Pleydellia (et les Dumortieria pour partie), c'est du Toarcien terminal zone à aalensis. Tu as donc du, sans t'en rendre compte, taper dans au moins 2 zones biostratigraphiques sans t'en rendre compte. Si tu persévères dans tes déterminations (et bon courage avec les Graphocératidés!), je te conseille d'investir dans: http://dedale-editions.fr/index.php/biostratigraphie-paleontologique-lias-superieur-dogger-de-region-lyonnaise/. Noël approche -

Ammonites diverses

jjnom a répondu à un sujet de Ammonite12500 dans Demandes d' identification de fossiles

Si tu lis le tableau que j'ai copié plus haut, tu verras que: - les Dumortieria sont dans la zone à pseudoradiosa et à la base de la zone à aalensis - les Pleydeillia sont dans la zone à aalensis. Si, dans le même niveau, tu as des Dumortieria et des Pleydellia, tu es dans la zone à aalensis, pas dans la zone à opalinum. D'ailleurs, tu ne nous a rien montré qui ressemble à des L. opalinum... -

Roche avec fossile (?) trouvée dans mon jardin, qu'est que c'est ?

jjnom a répondu à un sujet de Géodany dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour. Ottignies-Louvain est en plein milieu du golfe des sables bruxelliens qui ont fait l'objet d'une remarquable étude par R. Houthuys: https://popups.uliege.be/1374-8505/index.php?id=3227&file=1&pid=3205. Les vrais fossiles y sont bien rares car le formation a subi une importante décalcification. Effectivement, il y a tout lieu de penser que les "boudins" soient des témoins de bioturbations qui seraient imputables à des échinides (oursins). -

Ammonites diverses

jjnom a répondu à un sujet de Ammonite12500 dans Demandes d' identification de fossiles

Il y a du vrai et du pas vrai. L'Aalénien est calcaire (sauf tout à la base) et plutôt jaune (pierre de Couzon). Le Toarcien est franchement plus marneux dans son ensemble mais dans le détail, c'est + compliqué: T. inf calcaire, T. moy. marneux et T. sup: alternance serrée de marnes et de calcaires. -

Aide pour identification fossile

jjnom a répondu à un sujet de Ekko dans Demandes d' identification de fossiles

Oui, ça fait penser au récif de St Germain de Joux (Kimmeridgien) où la liste des coraux est bien longue. Pour Columastrea, ça n'ira probablement pas car c'est un genre crétacé. Les coraux, c'est souvent casse-g... mais regardes du côté de Stylina peut-être. -

Ammonites diverses

jjnom a répondu à un sujet de Ammonite12500 dans Demandes d' identification de fossiles

J'ai l'impression que tu n'e pas plus sur que ça de ton Aalénien. Je me trompe? Déjà, pour Haplopleuroceras, on n'a trouvé qu'un seul exemplaire dans toute la région lyonnaise, c'était un H. subspinatum, espèce tricarénée, à La Verpillière. Zone à concavum, Aalénien terminal. Ensuite, comme l'a écrit Bathollovien, tes spécimens 5 et 6 font vraiment penser à des Pleydellia (zone à Aalensis, Toarcien terminal). Sous genre Cotteswoldia probable car le mur ombilical semble peu prononcé. Pour les 2 dernières photos, il faudrait que tu essayes de dégager l'ombilic. Y avait-il, au même niveau, beaucoup de fossiles d'autres types de mollusques? -

Ammonites diverses

jjnom a répondu à un sujet de Ammonite12500 dans Demandes d' identification de fossiles

Pour te faire une idée de L. comptum et de sa variabilité: Normal, quelque part, les Leioceras de la base de l'Aalénien peuvent être considérés comme les successeurs des Pleydellia du sommet du Toarcien Mais reste à s'assurer que tu (enfin, ta mère) étais bien dans l'Aalénien inférieur parce que tes exemplaires présentent des ombilics bien larges et peu profonds... -

Ammonites diverses

jjnom a répondu à un sujet de Ammonite12500 dans Demandes d' identification de fossiles

Bonsoir. Si tu es certain pour la zone à opalinum, tu n'as guère le choix qu'entre 7 genres et sous-genres (hors Phyllo et Lyto). Dans les 7, je ne vois guère que Leioceras qui puisse cadrer et notamment L. comptum. Mais il se trouve que cette espèce présente de nombreux morphotypes. En fait c'est peut-être plus un groupe qu'une espèce, donc pas facilement reconnaissable. -

Fossile ou pas fossile, et si oui, de quoi?

jjnom a répondu à un sujet de Bocayou dans Forum Fossiles et Paléontologie

Pour l'instant tout concorde avec l'Aalénien local: secteur de la découverte, carte géol, nodules, forme des nodules, couleur. Plateforme continentale, domaine dauphinois, juste à l'Ouest du massif du Mont Blanc. Manque une photo. A part ça? Ce n'est pas ce qui m'intéresse en priorité mais bien plus le côté évolutif. Comme déjà dit, vu le nombre d'études (et leur diffusion) sur les éponges jurassiques, on aura bien de la chance si quelqu'un réussit à trouver la bonne étiquette. -

Fossile ou pas fossile, et si oui, de quoi?

jjnom a répondu à un sujet de Bocayou dans Forum Fossiles et Paléontologie

Réponse à Bocayou: C. diadema n'a pas l'air de jamais dépasser les 3 cm. Par ailleurs, peu probable qu'un fossile de l'Ordovicien soit repris dans la sédimentation de l'Aalénien. Sinon, on va arrêter de chercher un nom à cette éponge car c'est un groupe d'animaux qui a peu été étudié. Si on trouve beaucoup de docs sur les éponges crétacées, époque faste pour ces animaux, par contre il y a peu de choses sur celles du Jurassique. Si un nom particulier a été donné à cette bestiole, on aura bien de la peine à le trouver sans dénicher le spécialiste (s'il en existe un) qui va bien. J'aurais bien aimé sortir de la paléontologie de tiroir pour discuter de la valeur de la notion d'espèce dans un groupe à évolution très lente, voire nulle. Mais bon, ça n'est peut-être pas l'endroit pour ça. Gag: l'inventeur du nom d'Halliroha costata, Mr Lamouroux, en 1821, avait placé cette espèce dans les coraux et l'avait déclarée du Jurassique. Sa description aurait tout aussi bien pu convenir à Caryospongia qu'au fossile de Megève. En ce qui concerne la stratigraphie, les éponges sont de bien mauvais fossiles car elles évoluent pas ou peu au cours des temps géologiques. Beaucoup d'éponges fossiles sont décrites dans le Crétacé supérieur, une époque où les conditions écologiques devaient leur être favorables. Et donc beaucoup d'espèces se trouvent cantonnées à cette période là. Mais, parfois, on se rend compte que les racines d'un genre peuvent être beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. Ainsi, Ventriculites était considérée comme exclusivement crétacée jusqu'à ce qu'on en trouve des traces dans le Jurassique sup. http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1940-1942__23__143_0.pdf Aujourd'hui, on considère que le genre a démarré dès le Lias. On connaît aussi des groupes de Spongiaires qui existaient au Primaire, qui ont disparu pendant tout le Jurassique et sont réapparus au Crétacé... La Paléontologie est un livre auquel il manque beaucoup de pages! -

Fossile ou pas fossile, et si oui, de quoi?

jjnom a répondu à un sujet de Bocayou dans Forum Fossiles et Paléontologie

Et pourquoi pas? Une hypothèse, ça se valide ou ça s'invalide. Et si le fossile de Megève n'est pas une H. costata dans tous les détails, ce pourrait fort bien être un individu faisant partie de la phylogénie de l'espèce cénomanienne. Il y a une autre éponge qui s'appelle Caryophylla diadema qui ressemble aussi pas mal et qui appartient comme H. costata aux Lithistides: Et là, c'est carrément le grand écart, la bête provenant de l'Ordovicien (-485 -443 MA)! Survivance? Evolution lente? Convergence? Curieux de constater que cette morphologie ait été conservée ou soit réapparue plusieurs fois au long de quelques 400 MA dans ce groupe des Lithistides. -

Fossile ou pas fossile, et si oui, de quoi?

jjnom a répondu à un sujet de Bocayou dans Forum Fossiles et Paléontologie

Merci d'avoir résumé la problématique Et oui! Et c'est peut-être bien là l'intérêt de la trouvaille! On n'a pas de fossile du groupe des Coelacanthes depuis 70 MA et pourtant, ils existent encore... As tu un candidat plus probable ou plus ressemblant que H. costata et Aalénien compatible? -

Fossile ou pas fossile, et si oui, de quoi?

jjnom a répondu à un sujet de Bocayou dans Forum Fossiles et Paléontologie

Ca pose quand même un problème (les fossiles, pas les champignons) Cette description et l'ammonite présentée cadrent bien avec les schistes à nodules de l'Aalénien:-174 - 170 MA Au Jaillet, il n'y a que de l'Aalénien selon la carte géologique. Or Hallirhoa costata est une éponge bien connue mais dans le Cénomanien: -100 -94 MA Et pourtant, ça semble bien être cette espèce. Et le fossile semble bien être contenu dans un de ces nodules à bord effilé... Le chemin pierreux pourrait-il être en fait un chemin empierré avec des matériaux provenant de je ne sais où? Si non, va falloir se demander si l'espèce n'est pas beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait. -

Fossile ou pas fossile, et si oui, de quoi?

jjnom a répondu à un sujet de Bocayou dans Forum Fossiles et Paléontologie

Ca me fait beaucoup penser au Spongiaire Hallirhoa costata. Ce serait intéressant de localiser la trouvaille sur une carte géologique. Enfin, si ce n'est pas divulguer le coin à champignons... -

Oh, là, là… Pas de quoi en faire une tartine. Il aurait suffit que la demande arrive sur un forum de bricolage et ce sujet serait clos depuis longtemps. Bon, exit le granit. Personne n'y croit et ça n'en est pas. Après: poudingue (ou pudding stone). Non plus: les éléments ne sont pas arrondis. Ensuite: brèche? Dans la mesure où les éléments sont anguleux, why not. Mais pouvez vous imaginer dans quel contexte la nature aurait pu fabriquer ce genre de chose avec 2 granulométries très différentes, bien superposées et des matériaux aussi divers tout en réussissant à ménager une surface bien plane? En rêve... Allez plutôt sur GG et tapez "moquette de pierre" ou "moquette de marbre". Vous comprendrez comment on peut facilement arriver au type de produit que vous avez trouvé. Juste des éléments de démolition d'un sol de terrasse et balancés à la rivière plutôt qu'à la déchetterie.

-

Rien trouvé à ce sujet. Y avait-il un seul site de traitement ou de multiples clients? Peut-être une source d'infos du côté du musée Wolframines?

-

Fossile Ordovicien du Québec

jjnom a répondu à un sujet de phguaz dans Demandes d' identification de fossiles

Pour en faire un Céphalopode, on a besoin de reconnaitre une segmentation par une succession de cloisons et l'existence d'un siphon. Admettons que la segmentation soit masquée en surface mais y a t'il la trace d'un siphon sur l'extrémité montrée à la photo 2? La mise au point ne permet pas de s'en assurer. Un bon point est que cette extrémité semble convexe comme les cloisons de Nautiloïdes. -

Effectivement, c'est curieux. Le minerai était uniquement concentré sur place (Le Mazet) puis était évacué par la gare de Louroux de Bouble. Le minerai du secteur était de la wolframite, le filon du secteur de Ste Barbe étant du type hubnerite, relativement riche en Mn. La présence nette de Mn dans ces résidus pourrait confirmer qu'ils ont bien un rapport avec la mine de Ste Barbe. Par contre, pour le Ca, il doit être exotique. L'encaissant est du quartz ou des micaschistes et quand il y a des feldspaths plagioclases, c'est de l'albite...Et Ok que Si et Al devraient être présents. Un lien au sujet de l'exploitation et du traitement du minerai sur le site: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764511x/f3.image.texteImage

.jpg.ac36845bcce3d0cdb941ec0893e75a3a.jpg)

.jpg.b632eef7df48abab3fc3c5affd83f0bf.jpg)