Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom

Membre-

Compteur de contenus

3086 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par jjnom

-

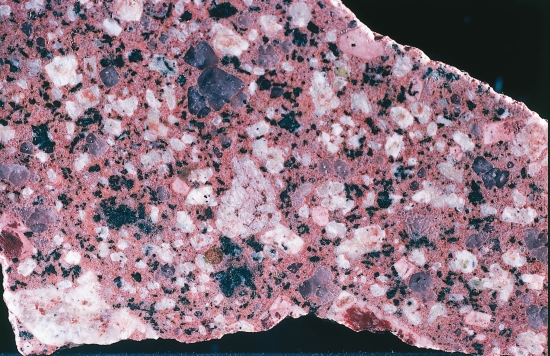

Je ne souhaitais pas poursuivre ce fil car une confrontation stérile se faisait jour. Ce qui ne m'a pas empêché de faire vérifier mon sentiment par plus compétent que moi. J'ai donc transmis la première photo de ce fil à un professeur de l'université de Clermont et à un maître de conférences de l'université de Lille. Même réponse des 2 côtés: rhyolite ou microgranite selon le résultat de l'observation de la mésostase sous le microscope. Ils rejettent tous deux l'idée "d'une roche sédimentaire proche de sa source d'apports dans une zone de socle granitique" genre microconglomérat. Next:, pour une information correcte du public, il me semblerait élégant de supprimer ton post de Mercredi dans le fil conglomérat. Il n'y a plus sa place. Errare humanum est, perseverare diabolicum.

-

Les orgues de cette carrière ne sont qu'un exemple de relation optimum-contraintes. On peut étendre à la question des symétries et en quoi elles représentent une tendance vers un optimum. Les cellules hexagonales des abeilles: un choix? Le mode animal a été très vite basé sur la symétrie bilatérale. Pourtant, les échinodermes à symétrie 5 sont apparus... Par hasard? Les coralliaires du primaire étaient à symétrie 4 puis ont disparu et ont été remplacés par les hexacoralliaires. Pourquoi? Dans le monde végétal, les Labiées ont 4 côtes et les jonquilles 6 pétales. Contraintes évolutives? Vers quel avantage/optimum? Hasard de certaines mutations? On peut aussi se demander pourquoi un certain animal s'est mis à marcher sur les pattes arrière...

-

Les fossiles, témoins des temps enf(o)uis

jjnom a répondu à un sujet de Baldewyns dans Préparation CAPES SVT / AGREG SVT

Je vous ai passé un message privé. Merci d'en prendre connaissance. -

Pas évident. Les photos 1,3et 4 ne montrent pas de cristaux suffisamment gros pour parler de pegmatite. Sur 1 et 2 des zones + riches en biotite peut-être? Photo 2 = la veine de quartz, je suppose.

-

Je crois que les choses sont claires maintenant. Le but du jeu est de prêcher le faux pour tester le correspondant et si on peut le piéger on le traite plus bas que terre (cf énormité). On ne donne pas ses arguments, on ne se dévoile pas, on attend que le contradicteur avance ses billes et après on le contre si possible. Technique d'ailleurs mainte fois utilisée dans bien d'autres fils. C'est pas pervers ça? Arrêtes de vouloir donner des leçons et sois collaboratif, constructif. C'est un forum ici, pas un terrain de chasse. Quand on te pose des questions claires, réponds. On verra après ce que tu entends par gentleman way, if it's not impossible. Perso, je termine ici ce fil devenu trop désagréable pour poursuivre mais si JF06 peut apporter d'autres éléments par la suite, j'en prendrai connaissance avec plaisir.

-

Tu voulais dire anguleux et non pas émoussés, non?

-

On a dit microgranite pas granite! Je peux me tromper. Je ne suis pas le gourou des microgranites mais je suis prêt à me faire tailler une LM. On n'a pas toujours affaire à une arkose dès que des Qz et des F flottent sur une pâte qu'on a de la peine à visualiser. Je la trouve d'ailleurs bien graineuse cette pâte, non? Pas effusif, ça. Au fait, quels sont tes arguments, Next, pour arriver à arkose? Tu vois le ciment, toi? T'as d'bons yeux, tu sais... Bon, comme je le dis depuis le départ, sans vraiment voir la texture du fond, on n'arrivera pas à convaincre définitivement qui que ce soit. Donc, on se la taille cette LM? (pas de pub, ici) ou on clôt le fil. Au choix. Au passage: une article poussé et qui montre entre autres la variabilité des aspects visuels d'un même microgranite: http://www.geologinenseura.fi/bulletin/Volume74/MullerSteltmann.pdf.

-

Trouvé par recherche d'images sur Google. Le premier est canadien, l'autre n'a pas d'origine mentionnée.

-

C'est un fait que porosité, perméabilité en petit et perméabilité en grand sont des paramètres qui peuvent être totalement indépendants. La ponce est très poreuse mais imperméable. Le grès vosgien est imperméable en petit mais un réservoir aquifère essentiel pour la Lorraine. Maintenant, méconnaissance aurait été un poil plus courtois qu'énormité. On est ici pour s'entraider pas mépriser. Dictionnaire de géologie: "les microgranites: caractérisés par leur structure microgrenue, ils sont le + souvent porphyriques avec de grands cristaux de feldspath ou de quartz; la biotite est fréquente. ... Dans ces faciès ... on peut avoir des quartz automorphes (bipyramidés et souvent à golfes de corrosion)." Il est vrai qu'on a plus l'habitude des microgranites avec quelques gros cristaux initiaux flottant dans une pâte de tous petits grains (comme le célèbre microgranite de Mairupt dans les Ardennes avec ses quartz améthyste) mais en voici deux ci-dessous, qui montrent, comme les échantillons de JF06, une "granulométrie" plus lissée. L'essentiel est la texture et donc savoir si le fond de la roche est constitué ou non par la juxtaposition de minuscules grains sans ciment. Et jusqu'à présent on n'a pas de vue à ce niveau d'échelle. Ceci étant dit, Next, plutôt que jouer aux photos mystère, si tu nous disais ce qui devrait nous faire réagir sur ton extrait de photo...

-

Oui mais des Qz "corrodés" ne sont pas rares dans les roches microgrenues comme les microgranites: http://www.lithotheque.site.ac-strasbourg.fr/pres-de-chez-vous/centre_alsace/fouday/fouday-fiche-professeur et aussi dans les roches microlitiques comme les rhyolites porphyriques: http://jacques.delfour.pagesperso-orange.fr/touleur.htm. http://ressources.unisciel.fr/petronille/co/quartz.html La décompression et l'augmentation de teneur en eau tendent à déstabiliser les Qz au profit des F. Voir premier lien mentionné dans post précédent et aussi Igneous Rocks and Processes: A Practical Guide par Robin Gill Les fedspath, plus tendres, plus altérables, ont l'air plutôt frais.

-

La forme nette des cristaux de feldspath me fait plutôt penser à une roche d'origine magmatique. Cristaux de FK et Qz dans un fond peu net à l'œil (que dit la loupe ou la bino?) laissent la porte ouverte à microgranite porphyrique (texture microgrenue du fond), rhyolite (texture microlitique du fond mais l'apparente absence de figures fluidales ne va pas dans ce sens ) et ignimbrite (vitroclastique). Dans tous les cas, magma siliceux qui a cristallisé à faible profondeur (microgranite) ou en surface (rhyolite et ignimbrite) ce qui suggère un contexte de diminution de la pression et d'augmentation de la teneur en eau. Je pencherai plutôt pour un microgranite du fait de la présence de biotite. Un milieu plus riche en eau (plus superficiel?) aurait probablement généré des amphiboles (comme pour l'esterellite). Mais l'observation du fond de la roche est déterminante. Voir ce lien pour le rôle de P et H2O: https://www.geochemsoc.org/files/9714/1259/0618/SP-1_433-446_Nekvasil.pdf. Et ceci: http://www.crevola.org/gilbert/VOLCANISME_RHYOLITIQUE_ESTEREL_Riviera_Scientique_2010.pdf ou cela: http://www.saga-geol.asso.fr/Documents/Saga_337_Volcanisme_original_Esterel.pdf pour les ignimbrites.

-

A part être très prudent, je ne saurais donner plus de conseil: les sables et graviers ont tendance à s'ébouler assez facilement. Pour aider à la descente des buses, il serait bien d'équiper la première d'une trousse coupante: des tronçons de profilé acier en forme d'équerre fixés à la base de la buse et qui jouent un rôle de couteau. Creuser sous cette trousse uniformément sur toute la périphérie pour que les buses descendent facilement et verticalement. Quand l'eau sera atteinte, faire encore + attention que le terrain ne soit pas trop boulant, genre j'ai beau enlever des seaux de matériaux, ça ne descend pas.

-

Drancy: alluvions fluviatiles (sables, graviers) sur marne (substratum imperméable). NB: Ces alluvions sont généralement plus grossières (plus perméables, donc plus de débit) à leur base. Perso, pas fana des buses en sous-sol à cause des risques de déstabilisation des fondations de la maison, soit pendant le creusement soit à cause du pompage et éventuellement d'inondation en cas de remontée du niveau statique. Maintenant, si le sous-sol est facilement accessible (garage?) des entreprises de forage sont équipées pour ce genre de travail en espace réduit. Compte tenu de la perméabilité des alluvions, il n'est pas franchement nécessaire de faire un puits de gros diamètre. Pour les aciers noyés dans le béton, pas d'inquiétude.

-

Les puits busés de gros diamètre ont l'avantage d'autoriser une réserve importante même si l'aquifère est très peu perméable. Si on pompe le jour, la réserve se reconstitue la nuit. Désavantage: on sollicite forcément un aquifère très superficiel, d'où une forte vulnérabilité, que ce soit à la sécheresse ou à la pollution. Les aquifères superficiels, c'est bien pour l'arrosage et les toilettes... Si l'aquifère est d'une bonne perméabilité, le forage en petit diamètre peut être une meilleure solution. Mais attention aux histoires de gravillonnage. Il y a des règles à observer et certains soit disant professionnels ne les connaissent pas bien. Comme le dit Kayou, le contexte est à prendre en compte (localisation).

-

différenciations entre les déformations syn et post?

jjnom a répondu à un sujet de joesph dans Tectonique et séismes

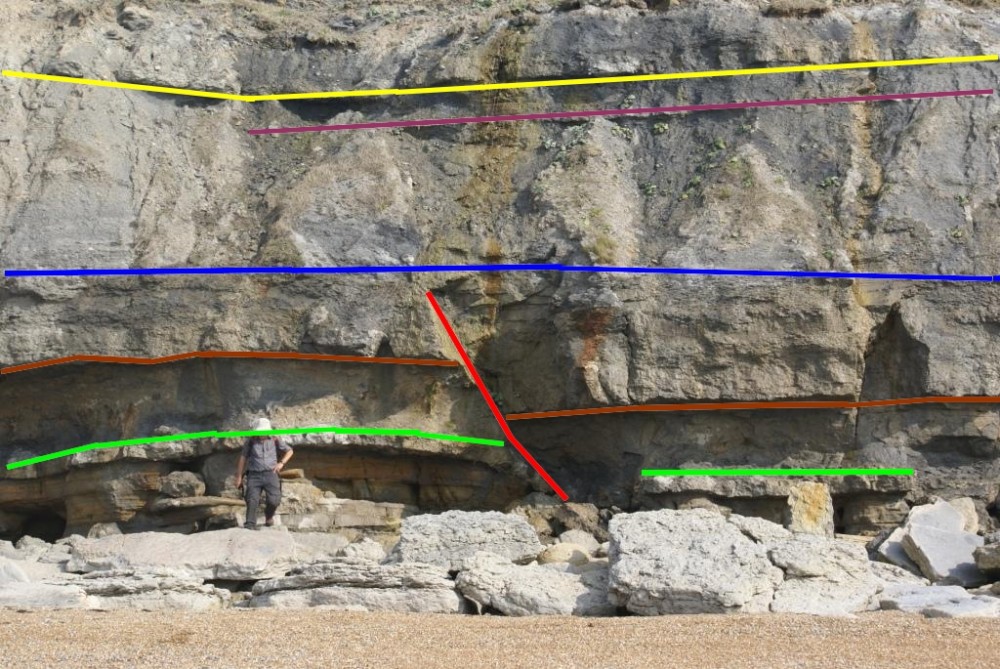

La même photo mais avec quelques repères. La succession est la même de part et d'autre de la faille mais: - seule la partie inférieure de la strati est affectée par la faille. - la faille a créé un relief et plus de matériaux se sont accumulés au pied de ce relief, jusqu'à ce que les fonds marins se retrouvent a la même altitude à gauche et à droite de l'accident. Conséquence: un banc se retrouve nettement épaissi côté compartiment abaissé. -

Ca ressemble fort à un morceau de calcaire à Nérinées (des gastropodes) du Portlandien.

-

différenciations entre les déformations syn et post?

jjnom a répondu à un sujet de joesph dans Tectonique et séismes

-

Mais ..., 18% de Mg et péridotite, ça n'est pas fréquent. Pas pu y avoir de cafouillage entre n° échantillon et n° analyse? Habituellement, le pôle forstérite est dominant et Mg est souvent vers 40% Admettons que le fer prenne une partie de la place de Mg... l'hortonolite, ça existe! Il n'y a pas de place pour un ion trivalent dans le groupe de l'olivine. Al à 12 % doit donc être à l'extérieur des olivines. Dans les pyroxènes? Devraient être nombreux. Pas de grenats en plus, des fois?

-

Il n'y a pas que Mg et Al qui soient bizarres. La silice devrait être au plus égale à 45% (domaine des roches ultrabasiques). Les teneurs en fer et aluminium sont très élevées. Environ 9-10% de trop pour chacun des 2 éléments. Et... tiens, tiens, ils compensent la faible teneur en Magnésium. Ca ressemble plus à l'analyse d'un gabbro qu'à celle d'une péridotite...

-

Minéraux ferreux de terril

jjnom a répondu à un sujet de toto59dlm dans Demandes d' identification de minéraux

Les 2 minéraux les + fréquents dans le Carbonifère du Nord sont la pyrite et la sidérite. Ensuite, il peut y avoir des dérivés de minéraux d'origine par altération et éventuellement recuit et circulations dans le crassier (combustion des terrils). Voir ici: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00880725/document Là: http://sciences-de-la-terre.univ-lille1.fr/digitalAssets/12/12747_Resume_naze.pdf Ou encore là: http://home.scarlet.be/~tsc87009/miner_terrils/terrils_1.htm -

Ramener des minéraux de Norvège ?

jjnom a répondu à un sujet de cazator dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonsoir, Je ne sais pas si la région de Bergen permet la découverte de minéraux spectaculaires mais c'est un super terrains de jeux pour les curieux de pétro. Les arcs de Bergen sont célèbres car ils représentent un témoin d'une collision de continents qui a généré une chaîne de montagnes (Calédonides) qui intègre une multitude de roches surtout métamorphiques (amphibolites, éclogites, granulites...) mais aussi magmatiques. Voici quelques liens mais ils sont nombreux sur le web: http://folk.uib.no/nglhe/BergenGeo.html https://mentemalleo.wordpress.com/tag/norway-geology/ Plus pointu mais avec une longue biblio: http://www.geol.msu.ru/deps/petro/Perchuk_publ/Perchuk_Petrol02.pdf Je serai bien intéressé par quelques photos de sites ou d'échantillons de cette région. -

Les 2 premières photos figurent des stigmaria (racines) et la 3°, une structure profonde d'une écorce de Sigillaire. 4° photo prise de trop loin.

-

Monzonite peut effectivement coller. S'il s'agit d'un témoin d'industrie lithique, l'origine vallée de la Bruche n'a plus grande valeur car l'échantillon aura pu être importé depuis les Vosges méridionales. Et dans cette partie des Vosges, on trouve des monzonites. La couleur générale rosée serait alors plus en accord qu'avec elle d'une diorite Par contre, j'ignore si les amphiboles des monzonites vosgiennes présentent la même abondance et le même style en aiguilles.

-

Pierres et cristal a identifier

jjnom a répondu à un sujet de ashe3cl dans Demandes d' identification de minéraux

Micaschiste pour 3? -

L'échantillon en photo n'est pas une diorite porphyrique mais serait une diorite aciculaire (aciculaire = aiguilles = Nadel allusion aux aiguilles de hornblende)