Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

1309 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par EricT

-

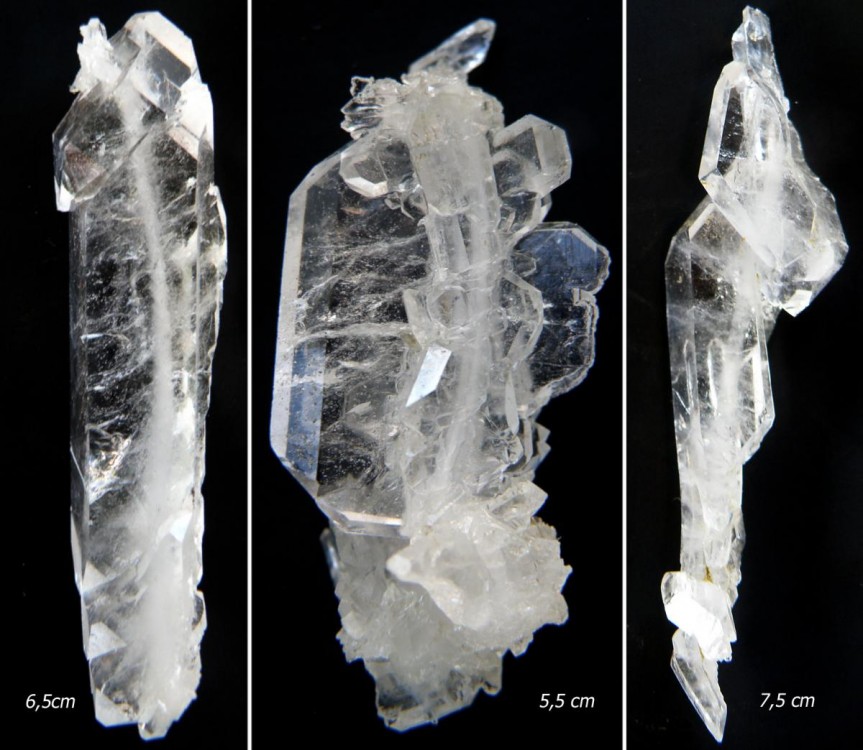

Bonjour, Pas aussi volumineux que ceux de Fred, Quelques-unes des âmes glanées au fil de l'été, dans les Pyrénées hautes ... EricT

-

Etude de strates sédimentaires, région Cap Creu

EricT a répondu à un sujet de AlainR dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

AH !! Merci pour la courte synthèse Alain et pour les éléments de réponse Next ! Finallement, on arrive mieux à piger et recadrer ce qui vous chafouine... Je pense que la solution proviendra d'une étude bien ficelée de sédimento/tecto/datations avec beaucoup de terrain comme le suggerait Kayou quelques messages auparavant...Maintenant, avant qu'une Université (ou autre) mette des gens là-dessus, ces sables risquent d'avoir définitivement disparu ... -

A priori, j'aurais aussi dit oxyde. Mais le classement actuel tient peut-être compte du fait que le groupement SiO2 est le degré "0" du groupe des tectosilicates (structure tétraèdre ou chaque sommet oxygène est partagé avec les tétraèdres voisins) ? Ce serait un "silicate" pour lequel on n'aurait (théoriquement parce que je ne sais pas si un quartz "pur" existe) aucune subsitution donc aucune "apparition" de charge négative nécéssairement compensée par des cations = sous-classes des tectosilicates...Je dis ça avec mes mots, c'est pas très "pro"... donc comme tu l'as (mieux) dit : chimie = oxyde et structure = tectosilicate ?

-

Diamants russes, info ou intox?

EricT a répondu à un sujet de Nichevo dans Forum Minéraux et Minéralogie

Ce serait une des hypothèses pour argumenter leur nombre; personne n'en sait fichtre rien (personne ne sait même si cette mane existe réellement, alors, y' de la marge). Sur certains sites américains assez fantaisites (à mon goût), une autre hypothèse insiste joyeusement sur le fait qu'un bolide déjà riche en carbone (voire en diamants) aurait impacté soit un domaine terrestre lui-même riche en carbone, soit carrément une kimberlite ! Rien que ça ... Cela a au moins le mérite de décongestionner un peu les zigomatiques... A l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé de médias "sérieux" (de ceux qui publient avec études et investigations) qui osent relayer l'annonce des russes... Un petit article de rien du tout sur le cratère Popigai : http://geology.mines...lee/Popigai.pdf et un autre : http://www.episodes....-11 Deutsch.pdf -

Pisolithe Ferrugineux

EricT a répondu à un sujet de deblauth dans Demandes d' identification de minéraux

Dans la définition première, pisolithes = oolithes calcaires de la grosseur supérieure à celle d'un pois...[Maintenant, on a tendance à virer le h (pisolite)]...Le mot est maintenant étendu à toute concrétion en globules ou sphères, indépendamment de sa nature. Donc, si on veut être rigoureux, plutôt oolithes pour ton échantillon, vue la taille des sphérules...(Rq : la définition ne donne pas la taille du pois en question...sic !) L'image que tu montres est celle d'une roche à sphérules de limonite. Si la gangue est calcaire (ce qui semble être le cas), c'est certainement un "calcaire à pisolites" (peu importe la taille des sphérules). De nombreux exemples dans le Jurassique de l'Est de la France. Si la gangue n'est pas calcique, cela peut être le reliquat d'une cuirasse pisolitique dégradée et recimentée ("sidérolithique" dont grès à pisolites). De nombreux exemples un peu partout en France mais beaucoup sur la bordure nord du Massif Central... A voir donc en fonction de la nature de la roche (en espérant que ce ne soit pas un truc recimenté...avec des carbonates)...ou si tu sais d'où provient l'échantillon... -

Diamants russes, info ou intox?

EricT a répondu à un sujet de Nichevo dans Forum Minéraux et Minéralogie

"Diamants d'impact" = lonsdaleite ? Pas d'avis autrement sinon que tous les témoignages de découverte de diamants d'impact ailleurs dans le monde (Finlande, USA...) signalent, sauf erreur, des quantités faibles à très faibles de "diamants" de petite taille...Les russes en auraient beaucoup ? A suivre pour voir ... Cette info (?) est-elle parue dans un média (scientifique ou moins) d'envergure internationale ? -

Roche trouvée à Ingrandes sur Loire

EricT a répondu à un sujet de Gauthier Nicolas dans Demandes d' identification de minéraux

Salut, Next, pourrais-tu reprendre l'image en montrant là où tu vois une déformation mylonitique, STP ? Je peux très bien me gourrer (ou alors je ne regarde pas où il faut) mais je ne vois pas ce style de déformation : peut-être cataclasite poussée (broyage à froid) plutôt ? ça en revanche, c'est indiscutable : "il s'agit de trouver la breche de faille in situ pour comprendre la relation géometrique entre tout ceci et retourner sur le terrain plusieurs fois pour vérifier les hypotheses " -

Roche trouvée à Ingrandes sur Loire

EricT a répondu à un sujet de Gauthier Nicolas dans Demandes d' identification de minéraux

Non, je veux dire qu'à mon sens, ce n'est a priori pas une mylonite; d'ailleurs aucune des photos ne montre de mylonites : des couloirs de cataclase oui, plein ! Ceci-dit, des roches comme montrées ne sont pas ultra-fréquentes je pense dans le contexte qui est le tien (spilites). -

Roche trouvée à Ingrandes sur Loire

EricT a répondu à un sujet de Gauthier Nicolas dans Demandes d' identification de minéraux

Oula, non, surtout pas !! Une mylonite est une roche déformée en contexte ductile ou semi-ductile, essentiellement dans des conditions de cisaillement. Bon ça fait un peu barbare comme ça : en gros, c'est une roche qui sous l'effet d'un écrabouillage, s'échauffe plutôt et s'étire sans se rompre. Plusieurs stade en fonction de l'intensité : cataclasites (là, ça pète)-->proto-mylonites-->mylonites-->Ultramylonites. Dans le dernier stade, il y a tellement de déformation et de transformations que la reconnaissance de la roche originelle est vachement diificile. Là, je trouve que l'analyse de Next (en dehors de l'utilisation de la notion de "mylonites") tient bien la route : pétage (plutôt à froid donc) des spilites (qui elles ont pu être mylonitisées fût un temps...) dans un petit couloir de faille, cristalisation(s) postérieure(s) en carbonates autour des fragments. Il m'est arrivé de rencontrer des choses assez similaires dans les spilites de l'Ouest du Mans; avec un truc marrant en plus : quelques fois, en lieu et place d'un carbonate, le "liant" entre éléments bréchiques est un sulfure de fer avec structure radiée autour des éléments de brêche... -

Pour faire suite au message 46 mais peut-être que vous avez déjà (perso : pas lu) une thèse Montpellier II - ISTEEM téléchargeable là : http://tel.archives-...el-00003429/en/ Olivier Morel (2003) : L'exhumation de la Zone Axiale des Pyrénées orientales : Une approche thermo-chronologique multi-méthodes du rôle des failles. et une autre de Paris VI téléchargeable là : http://tel.archives-...fr/tel-00642171 Pierre-Yves Filleaudeau (2011) : Croissance et dénudation des Pyrénées du Crétacé supérieur au Paléogène : apports de l'analyse de bassin et thermochronométrie détritique. A voir ?

-

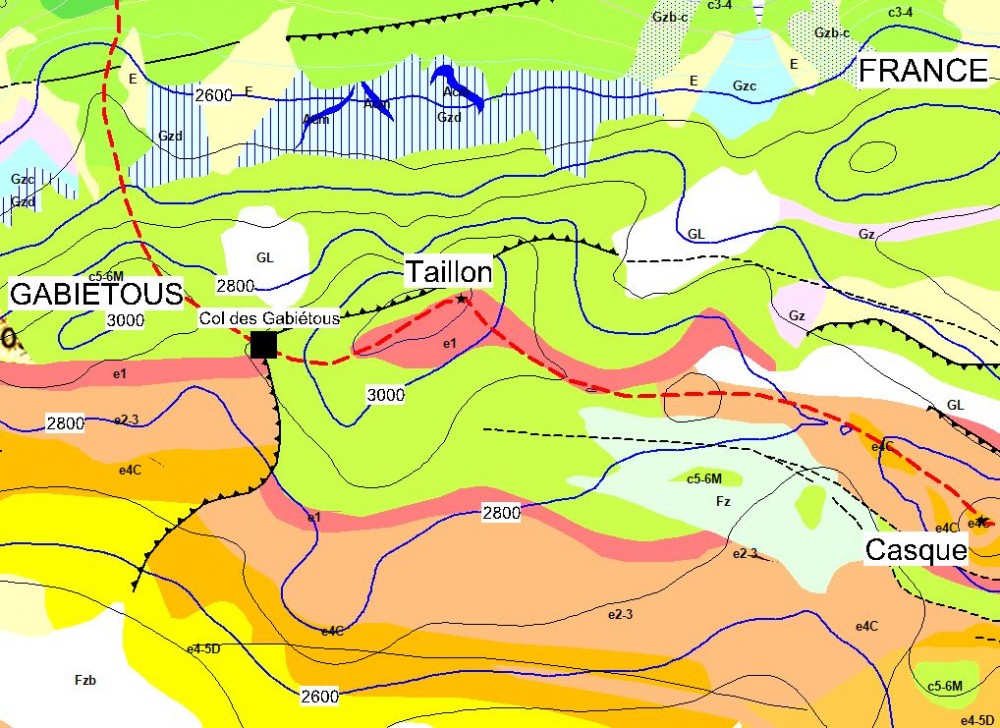

Ah oui, OK pour Ilerdien bien sûr ! Mes flêches partent bien du e4 donc pas de souci ! Pour le Col de Gabiétous, il faudrait que l'éboulis ilerdien...remonte les pentes, si c'est un bloc "actuel" ! Si c'est un machin transporté au max glaciaire puis largué là où on le trouve maintenant, cela doit rester possible...

-

Bonjour, C'est un domaine finallement assez éloigné de celui auquel je m'intéresse habituellement, non que je sois raciste avec les P.O. mais il y a tellement à faire par ailleurs ... Et je suis très "Pyrénées" hercyniennes, je maîtrise moins bien le cycle alpin... Je pense que les reconstitutions de Plaziat (dont je n'ai pas les articles mais qui sont reprises dans pas mal de trucs téléchargeables en pps, ppt ou pdf sur le net) qui datent des années 80 ne sont vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, elles ont été reprises à peine modifiées dans Pujalte et al. 2002 (surtout partie basque) et Canérot (2008) les utilise également dans son dernier ouvrage, plus généraliste mais bien ficelé. Il n'y a pas très longtemps (2007), Peybernes et al. ont commis ça : http://www.gm.univ-m...rnes_al2007.pdf. Je n'ai pas tout lu mais cela pourrait certainement vous servir puisque l'on se situe dans les Pyrénées catalanes. Parlant de karst(s) (et donc de phase d'émersion, épisodique ou définitive) il existe cette référence (qui doit pouvoir en amener d'autre) : Pierre-Jean Combes, Bernard Peybernès, Marie-José Fondecave-Wallez (2004). "Karsts polyphasés, faciès marins et continentaux dans le Paléocène de la partie orientale des Pyrénées françaises". Eclogae Geologicae Helvetiae, Volume 97, Number 2 (2004), 155-174. Je vais me replonger un peu là-dedans avec à l'esprit la problématique... Eric

-

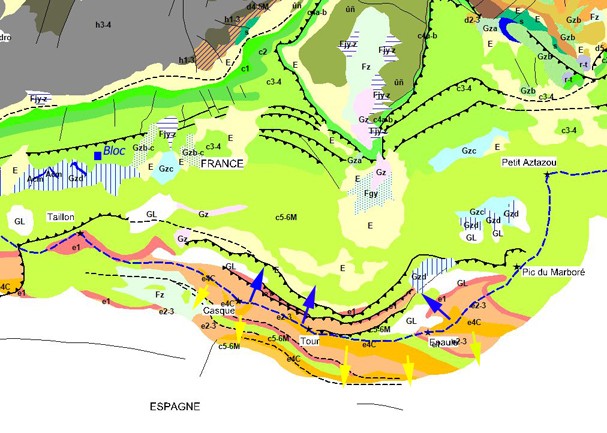

Bonjour, C'est l'apparence "bloc récent" de mon observation (un des gars qui était avec moi va me transmettre une photo de la chose, que je partagerai ici), ainsi que sa localisation (nord Taillon donc) qui me chafouine un peu. Il y a certes du Cuisien mais de l'autre coté du Taillon, sur le versant espagnol, c'est à dire de l'autre coté des max topographiques. J'ai tenté d'indiquer sur la carte les directions d'apports récents (éboulis) en blocs détachés issus des Fm cuisiennes : jaune pour le flanc espagnol, bleu pour le flanc français...Pour le Taillon, ça ne marche pas terrible : excepté le Danien qui ne colle pas en faciès avec les observations, aucun apport en pavasses cuisiennes ne peut (actuellement) se faire par là. Bon...pas très grave, il a pu voyager un peu via le giratoire glaciaire... En revanche, il y a tout à fait possibilité d'apports en parpaings cuisiens vers le cirque, ce dont je n'était pas sûr hier soir...Bon, faut aller (re)voir au Casque, et voir l'Epaule (je ne suis jamais allé) si ça colle et surtout si on observe ces fameux grands forams sur un affleurement en place...parce que la géol des volantes ou des trucs déplacés par gravité ou par les glaciers...ben c'est pas super fun... En prime, un panneau depuis le Casque vers l'Est (photo de Mr Mariano):

-

Salut les gars, je l'avais oublié ce post...Et sa résurrection tombe bien : Dimanche, je suis monté à la Brêche de Roland essayer de voir ... euh, d'abord le paysage et ensuite la géol (petite excursion CAF). Je pensais le problème de cet échantillon résolu de bien belle manière. Comme présenti, les calcaires dolomitiques du Danien (e1 sur la carte) n'ont absolument pas la tête de l'échantillon. Le Sélandien - Thanétien (e2-3) aurait effectivement plus la tête de l'emploi mais à aucun endroit je n'ai vu de foraminifères (mais ils doivent bien y être quelque-part puisque décrits)! Bien sûr, la Brêche et ses abords immédiats ne concentrent pas forcément tous les faciès...et Dieu sait d'où vient le bloc à étudier... En me baladant en bas sur le Coniacien (versant nord Taillon), j'ai repéré, enchassé dans un début de karst, un gros bloc de grès carbonaté ou de carbonate gréseux (allez savoir !) à patine ocre, gris clair à la cassure tombé là en vrac y'a pas vraiment longtemps semble-t-il et qui montrait à peu de choses près les caractéristiques de l'échantillon (mieux organisé cependant). Pb : sur le Taillon, seul le Danien est représenté en haut (et et les faciès du Taillon ne collent pas vraiment), le reste est constitué de Campanien-Maastrichtien (C5-6, "Grès du Marboré")...Donc je reste un rien dubitatif. Pour l'échantillon de départ, la chute d'un bloc sélandien-thanétien à foram pourrait être possible à partir du Casque (tout dépend où a été trouvé ce bloc ... et même ça, avec bidouilles glaciaires, c'est pas gagné). Pour mon bloc, je doute qu'il provienne d'un Paléocène quelconque... Donc, ben on n'est pas tellement plus avancés : Sélandien-Thanétien à big foraminifères reste la meilleure option, c'est celle à laquelle vous étiez arrivés et ça me semble vraiment pas mal; la provenance depuis le Casque est tout à fait envisageable, faudrait aller voir un de ces quatre... Pour le bloc piégé dans le karst coniacien...ben j'en sais rien ! Houla, il est tard ... Pour la question de l'émersion du socle hercynien (que je n'avais pas vue à l'époque) : qu'entendez-vous réellement par émersion du socle hercynien : émersion socle + couverture ou (émersion puis) mise à nu des formation protéro et paléozoïques hercynianisées ?

-

Corindons (saphirs et rubis) !

EricT a répondu à un sujet de me262 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oh p'tain, moultes excuses, j'étais pas du tout dans la graine de caroubier !!! -

Corindons (saphirs et rubis) !

EricT a répondu à un sujet de me262 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Archi-faux !! J'ai compté...ben y'en a plus que deux fois pas assez de doigts ! -

Brèche nivelée

EricT a répondu à un sujet de Christophe Reuss dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

Et pourquoi pas simplement une surface d'abrasion marine (surface d'érosion plane très légèrement inclinée vers la mer) post-dépôt et consolidation des épisodes bréchiques (cônes progradants stratifiés de Quaternaire semblent pas mal du tout pour l'Oligocène) avant dépôt des calcaires miocènes? Le topo de Kayou me semble bien tenir la route... -

IDENTIFICATION NOUVEAU MINERAUX

EricT a répondu à un sujet de ROCHE15 dans Demandes d' identification de minéraux

Interressant comme faute de frappe ... Sigmund, si tu nous lis ... -

J'abonde dans ce sens ! Sur les propos de Jean-marie : je suis assez peiné, en tant que géologue cartographe, du peu de considération montrée envers les géologues qui ont établi les cartes : ceux qui ont fait les cartes "Pyrénées" (et en général, le 1/50.000 France) sont loin, très loin d'être des stagiaires...Et quand bien même, ils sont supervisés et les travaux largement validés...Evidemment, il y a des erreurs ou des imprécisions : tous ceux qui ont levé des cartes géologiques le savent et en ont commis ! Il se pose de plus tous les problèmes d'échelle : au 1/50.000, des structures ou lithologies qui font moins de 50m ne DOIVENT pas être représentées (normallement, pas de filons de quartz, pas de filons de labradorite, pas de etc) : que l'on trouve donc des choses non mentionnées sur la carte géologique est NORMAL ! EricT

-

Minéraux bretons et cristaux de Bretagne !

EricT a répondu à un sujet de sophil29 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonsoir, Message #2241 de John : à la fac de Rennes, il y a un échantillon avec une belle cristallisation de fluos (verte et bleue) du Granite du Pertre en plusieurs cubes automorphes centimétriques ou plus. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup (sans doute même que ce fût très sporadique) : en retrouver des traces comme tu l'as fait, vu en plus ce que sont devenus les affleurements, chapeau ! EricT -

Merci pour la loc (je crois que c'est Rioumaou ?), ça aide à visualiser un peu (beaucoup) le contexte...Belles cristallisations, belles photos !

-

Bonjour, Très sympa !! Quelle dimension le champ photo ? Echantillon de quel secteur ? (près de Luz dixit la légende mais coté Est - Tourmalet ?)

-

Salut, La fluo est également mentionnée dans un vieux rapport d'avancement de prospections minières pour le brgm de Bois et Pouit (années 70) : eux, ils la signalent en filonnets bleuâtres de l'autre coté d'Espade-Campana-Caoubère, sur les flancs du Pène Pouri et d'Ourdégon, associée à de la baryte et des sulfures (Pb, Zn et pyrrhotite); gangue grésocalcareuse modifiée dévonienne. Evidemment, ils n'insitent pas plus que ça puisque sans aucun intérêt minier. Pas très loin, il y en aurait (?) une autre occurence, plus développée, en haute vallée de Lesponne... Smoky : "Pour les grenats incolores, c'est en fait assez courant de mon point de vue" : oui, avec ce que dit Zunyite quelques messages au-dessus, c'est finallement peut-être très vrai. Mais ils ne sont malheureusement pas montrés souvent...Par ailleurs, ce que dit Orlean me semble également opportun ! EricT Rajout : petite erreur : les fluos dont je parle sont très manifestement d'une génération antérieure aux vôtres et correspondraient plus à celles des gîtes de Peyrardoune...

-

KOA ?? Tu ne connaissais pas ça ????? ......... Moi non plus (Arf !). Jamais entendu ce mot avant maintenant ! Recherches effectuées, c'est un peu confus pour moi : je ne comprends pas super bien ce que cela représente à part une fente de tension d'ordre n, dont le remplissage est multiple, polyphasé et possiblement à "minéraux du métam". Je suis un peu sceptique sur le mot lui-même car sur le web, il semble que ce vocable (allemand ou suisse ?) ne soit utilisé que par les auteurs dont tu signales les liens. Bref, si par hasard tu trouves d'autres sources et si tu peux résumer en simplifiant, je suis preneur également ! Si les alpins passent par là .... EricT

-

Plage température/pression nécessaire à la formation du jaspe

EricT a répondu à un sujet de esor6 dans Forum Géologie

Bonjour, Il faudrait au préalable définir ce que toi tu entends par "jaspe" tellement le mot est employé pour beaucoup de choses et désigne des choses en réalité très différentes. Si je prends le sens premier, c'est une roche sédim siliceuse (test de radiolarites) donc point trop de T° et P°, juste sans doute à voir avec la diagénèse. Mais on parle volontier de jaspes volcaniques ou de jaspes hydrothermaux et je pense que c'est plutôt pour ces derniers l'objet de la question ? (à laquelle je ne sais pas répondre...). EricT