Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

757 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par caenozoic

-

Fossiles ayant subi des attaques biologiques

caenozoic a répondu à un sujet de elasmo dans Forum Fossiles et Paléontologie

Pourquoi pas de l'usure ! contre quoi par contre car les rostres sont souvent exempts d'objets de par leur position d'étrave. J'ai cherché mais sans succès une telle particularité sur d'autres matériels actuels ou fossiles à ma disposition. -

Fossiles ayant subi des attaques biologiques

caenozoic a répondu à un sujet de elasmo dans Forum Fossiles et Paléontologie

Ha oui, c'est vraiment un mystère ces traces de prédations, à peine un centimètre et toutes ces marques ! Une dent rostrale de Pristis en plus c'est vraiment costaud du vivant de l'animal. -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Merci pour de mettre toutes ces photos Gael, La dernière photo avec les galets m'intéresse. C'est un lits de galets ? y a t'il des fossiles avec ? nature des galets (calcaire ou autre) ? Traces de ravinement du niveau sous jacent (style bioturbation) ? nature des strates au dessus des galets (argiles, marnes, sables classés) ? Si tu as d'autres clichés, il sont les bienvenus ! -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

A propos de Sparnacien, savez vous si le volume de la collection Patrimoine géologique ( les bouquins bleus) est en cours de rédaction ? -

Non, je n'ai pas vraiment "beaucoup" de matériel de ce site. C'est le résultat de quelques journées de fouilles et encore, sur le tard. Le matériel prélevé par les fouilleurs locaux était autrement conséquent, vraiment beaucoup de dents et en bel état . Du non publié, selon moi, tous les poissons restent à faire, exception faite d'une description d'un Triakidae. Comme souvent, pas mal de blabla sur le sujet et puis ça fait pshiit ! un peu comme la faune cousine de Egem (c'est l'Yprésien qui veut ça ?)

-

identification fossiles des faluns

caenozoic a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Demandes d' identification de fossiles

J'ignore comment il est possible d'attribuer une espèce (le Metaxytherium medium) à de tels restes fossiles ? -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Sur un gisement cénozoïque qui a produit beaucoup de dents à l'état d'étuis, j'ai repéré des Lamniformes, Hexanchiformes, squatiniformes et carchariniformes (pas toujours simple d'identifier des taxas à partir de vestiges) Le tout dans un pourcentage correspondant à la faune déjà connue et non dégradée. A voir ici ce qui a été récolté ? -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Je ramasse encore des infos et après oui pourquoi pas. -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

J'avoue que je lâche un peu le sujet qui mériterai bien une synthèse (pas une publi hein ? ) des échanges de ce post. Je n'oublie pas bien sûr ce qui est publié et qui pourrait confirmer ou infirmer les différents propos lus et compris ici. Par ailleurs je continue quelques recherches sur les étuis de dents d'élasmobranches. Ca aurait mérité un post également car peu d'auteurs discutent de cette cette partie taphonomique des poissons. Je rajoute une troisième option : Celle là, pas si anecdotique que ça mais à discuter quand même, je l'ai trouvé tout seul en regardant des mâchoires actuelles démontées. Il y a des dents en formation, qui se trouvaient dans le tissu gingival. Presque de l'embryon d'émail jusqu'à la dents presque complète. Selon les familles de chondrichtyens, il y en a 2 à 3 par file dentaire. C'est à dire plusieurs dizaines par individu. Normalement, dans un milieu salin, ces étuis à peine ébauchés pour les premiers sont détruits car peu résistants mécaniquement et surtout totalement vides. Dans un milieu presque anoxyque comme celui dont il est question ici, pourquoi ne pas imaginer que cet environnement ait protégé ces fragiles étuis ? -

identification fossiles des faluns

caenozoic a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Demandes d' identification de fossiles

6 hypophyse d'une vertèbre et 10 humerus tout ça de sirénien ? -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Convergence de résultat "semble t'il", dans le cas des tourbières, ce serait davantage lié à l'acidité des eaux sur du matériel terrestre dans des conditions elles aussi particulières. De même, difficile d'établir une relation entre le calcium des ossements (de mammifères probablement) et l'apatite des dents de requin. A poursuivre, mais si quelqu'un à d'autres hypothèses à proposer sur ces étuis que beaucoup connaissent, il est le bienvenu. Je poursuis de mon coté ... sans rigoler ! -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

D'accord, pas d'étuis dans tous les sables thanétiens ici et ailleurs dans les autres départements que j'ai prospectés ! Pourtant ces sables sont très souvent sous jacents aux niveaux du sol. L'action chimique serait donc inopérante pour ces sables ? -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Pas grand chose à voir avec des requins, animaux mobiles, nomades, peu grégaires donc mauvais candidats à de telles accumulations biologique (selon moi naturellement) ... Voir du coté des accumulations végétales -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Sur le message de Next50MY de 11h00 En revanche le sens du courant et l'interprétation environnementale peuvent encore être discutés. Le fait d'avoir un chenal à faune terrestre n'exclut pas l'influence de courants de marée et donc des apports d'eau marine. Avec sa faune ichtyologique, une certaine proximité marine semble déjà plus que probable. On peut passer des vacances sur une plage mexicaine à proximité de chenaux remplis de crocos et on se pose des questions quand on ne voit pas ses pieds avec la turbidité liée au chenal fluviatile, localisé à une centaine de mètres. Pratique les eaux turbides, ça permet aux petits et aux jeunes de se planquer, inconvénient les prédateurs sont quasi invisibles ! C'est une sorte de gagnant-gagnant. Les selaciens roulés peuvent être contemporains du chenal en considerant non pas deux ages distincts mais une variation laterale entre facies marin cotier et chenaux de marée, en prenant en compte également que les sulfures peuvent être contemporains et dus a des sols sous eaux saumatres, tels que proposés par notre ami Quat ! Et si les deux étaient présents ? Les faciès latéraux proximaux semblent très aptes à être producteurs de faune. Ce qui n’empêche nullement une reprise locale des sédiments d’âge plus anciens (les dents de chondrichtyens à peine émoussées pourraient appartenir à cette reprise). -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Les étui!!!, ça voudrai dire qu'il y en avait donc ? option 1 : action bactériologique sur la l'Ostéodentine et de l'Orthodentine, on en retrouve dans les sites où il y en a à tous les stades de dégradation, seule l'émail y échappe. option 2 : action chimique, c'est le classique lessivage que tout le monde connait (là je prends des risques). S'il y des dents dans tous les états au même endroit, méfiance le matériel peut bouger post mortem. J'ai longtemps été partisan de l'option 1 mais une découverte m'a permis de mettre en évidence une aire avec des dents entières (la grande majorité en tout cas*) et quelques dizaines de mètres plus loin une autre aire avec seulement des étuis (100%). La puissance des sédiments était à cet endroit, plus faible. * il y avait avec les dents "normales" quelques rares dents en étuis d'une part et des dents pleines avec la couronne, sans racines, très minéralisées et très foncées. Voilà un sujet tout à fait passionnant sur lequel je vais me pencher. -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

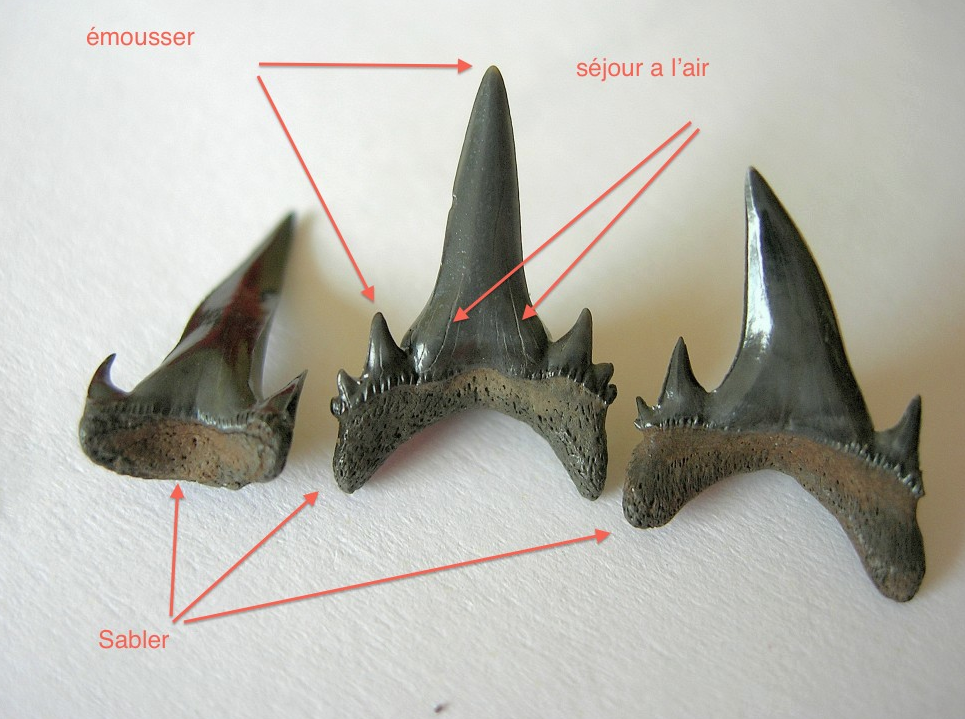

Je casse un peu vos échanges, navré ! Vraiment un matériel en état exceptionnel au moins dans le Bassin de paris et les descriptions qui en sont faites font saliver, la momie entr'autre. Pour le commentaire taphonomique, il faut peut être regarder prudemment les traces et état des dents de requins. Emoussées : elles le sont et c'est fréquent sur les dents fossiles. Séjour à l'air : ce qui est vrai pour une dent de mammifère restée au sol un certain temps ne l'est pas forcément pour une dent de requin qui n'est ni en ivoire ni en émail. Je possède pas mal de matériel actuel de squales (issu de pêche ou de cadavres trouvés au sec ou dans l'eau) et aucune dent ne présente ces fissures. Des dents avec ces fissures se retrouvent par contre dans des sédiments marins purs. Sablées : un peu comme émoussées mais ne pas oublier les attaques de certains champignons (ex. Mycelites ossifragus entre autre) qui attaque comme son nom l'indique les os et les racines des dents de requins (racine est d'ailleurs un terme détourné puisque qu'elle ne sont pas enchâssées dans un os comme pour les mammifs). Les attaques de ces champignon (ou bactéries ?) se constatent assez couramment sur de l'actuel (gros mammifères entr'autre) mais la vitesse de la dégradation reste assez mystérieuse pour nos quenottes. Y a t'il des dents très abrasée dans vos récoltes ? d'autres sans leurs "racines" ? d'autres réduites à l'état d'étui (c'est à dire vides) ? -

Fossile trouvé à villers sur mer : base d épine de requin hibodus ?

caenozoic a répondu à un sujet de berson dans Demandes d' identification de fossiles

Base d'une boucle d'épine céphalique d'Hybodontidae pour moi aussi -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Merci pour ces précisions horticoles ! -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Oui, je comprends, "zone humide" ça a été imprudent de ma part. Je voyais plutôt dans ce cas précis des zones humides d'estuaires alternant avec des marais littoraux. Bien plus protégée des effets océaniques que les lagunes côtières. Next50MY a raison, la recherche d'image satellite est une bonne solution. Je cherche des infos fiables sur les déplacements de l'ichtyofaune dans ces milieux, ça pourrait peut être caler une distance, un environnement ou une tranche d'eau ? -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Oui, bien sûr ce ne sont pas certainement pas les mêmes zones d'influence du large et son cortège de particularités régionales (que tu évoques) nous est très peu connue et de l'inconnu ce n'est pas ce qui manque . L'exemple connu du Gambie, lui, peut se dupliquer un peu partout. J'évoquais plutôt une solution ou hypothèse sur l'origine de dépôts peut être "équivalents" à ceux discutés sur le post. A savoir le rôle de piège et filtre, un vannage en quelque sorte, que ces zones humides (mangroves essentiellement mais pas que) peuvent avoir. -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Oui c'est vrai que le PaléoAtlantique était bien moins large qu'actuellement mais pas riquiqui non plus. En tout cas bien suffisamment pour provoquer des conditions hydrodynamiques telles que nous pouvons l'observer sur la zone humide du Murray et probablement autant pour déposer, déplacer et réagencer les sédiments du PETM. Parfois diaboliques ces mouvements océaniques, un exemple, les eaux du fleuve Gambie (au Gambie donc) et tout son réseau d'affluents sont soumises aux effets de tempêtes marines et marées sur une cinquantaine de kilomètre mais parfois, quand le débit du fleuve est faible la salinité se fait ressentir à cette même distance. Bonjour les l'écosystème de la région, berges, plaines et faune fluviale, une essoreuse de lave linge géante ! Résultat après coup, les eaux charrient vers l'aval, non pas directement vers l'estuaire mais dans les zones humides qui servent de pièges (au Sud de la ville de Banjul), l'ensemble de ce que cette "catastrophe" écologique à engendré (il y a des matériaux fins également). Ces endroits sont bien entendu occupés "provisoirement" par une faune cosmopolite désireuse de se nourrir à coup sûr et sans trop de risque . J'aimerai bien effectuer quelques forages pour observer ces séquences sédimentaires. On pourrait peut être trouver des similitudes avec le sujet de ce post ! (que je trouve génial) -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

C'est vrai que ça peux donner une très bonne image par projection. Je me permet de montrer l'extrémité du même fleuve Murray. Anciennement c'était couvert d'une végétation humide mais les humains sont passés par là et il en reste bien moins. Donc j'évoquais surtout le siphon océan/lac avec ses possibles passages d'animaux assez bien visible ici (largeur du passage, 50 à 100 m selon le climat et marées quand même ! ). Merci pour toutes tes photos, une vraie bibliothèque de référence, c'est un plaisir de voir toutes ces images ! -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Merci pour toutes ces photos qui permettent à ceux (dont moi) de n'avoir pas eu la chance d'observer cette fouille remarquable. Quand aux cartes, ce serait le rêve mais j'ai l'impression que les environnements changent de façon quasi décamétrique, là il a du sport pour effectuer un relevé ! Bon, ce qui pris est pris, bravo ! -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

J'ai déjà trouvé du mammifères terrestres avec des sélaciens dans les niveaux du Burdigalien à Cestas en gironde et dans le serravallien à Cap de boss commune de Pessac (33). D'après plusieurs explications scientifiques il s'agissait d'un grand delta et les fleuves charriaient les animaux morts, les sélaciens avaient de la nourriture autre que du poisson ! De gros prédateurs chondrichtyens existent dans le bordelais et là je comprends leur attirance pour des mammifères terrestres et même marins. C'est, je dirais, presque une autre histoire. La version des deltas et fleuves est très pratiques dès lors que les associations de vertébrés sont observées. Je pense que cette vision sur l'éternelle embouchure du fleuve est un peu réductrice, d'ailleurs ce sujet des paysages environnementaux est discuté un peu plus haut sur ce post. De ce que j'ai lu et vu des restes de l'ichtyofaune récoltée ici ce sont surtout des piscivores probablement de taille modeste même s'ils restent opportunistes et peu regardants sur l'ordinaire. Il n'empêche que des restes isolés d'éléments osseux de mammifères retrouvés dans des sédiments marins n'impliquent pas forcément qu'ils ont été victimes de prédations. -

Tout sur le faciès des sables, argiles et lignites!

caenozoic a répondu à un sujet de gaeldeploeg dans Forum Fossiles et Paléontologie

Jolie palette de vertébrés, incontestablement ! Je reste troublé de voir des faunes diverses de chondrichtyens et d'ostéichtyens dans un environnement tel que décrit plus haut.