Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

BUT

Membre-

Compteur de contenus

1216 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par BUT

-

Il y a des faciès marins (mer relativement peu profonde) et des faciès continentaux, en général plus tardifs: quand l'érosion très active des Alpes a commencé à bien "remblayer" la mer périalpine. En Provence, les faciès marins prédominent sur les faciès continentaux. Voir le document très intéressant et très accessible publié par le Club Alpin Suisse: "Verrucano, Schistes lustrés, Flysch, Molasse - Quatre groupes lithologiques importants des Alpes". Et également les documents sur la molasse publiés par Pierre Thomas sur le site PlanetTerre de l'ENS Lyon. Je ne sais pas pour la Provence, mais plus au Nord (Dauphiné, Savoies, Bugey, Pays de Gex, Suisse) on peut rencontrer du bois fossile dans la molasse miocène, même des troncs entiers, peut-être dans des faciès plus continentaux en effet. C'est assez différent des images habituellement associées à l'expression "bois fossile", dans la mesure où la diagénèse est discrète voire inexistante: de ce fait, dès que le bois est exposé à l'oxygène et aux intempéries, il se dégrade rapidement, s'effrite et disparaît. Il y a en Suisse un canyon - creusé dans la molasse par la rivière Sarine - où des martinets nichent dans les falaises, dans des trous larges et profonds qui correspondent à des troncs fossiles qui se sont désagrégés une fois mis à l'air, avec probablement une contribution active et intéressée des oiseaux pour accélérer le processus d'évidement des parties les plus profondes. Sinon, dans les molasses marines de Provence, on trouve beaucoup de fragments d'os de poissons fossiles, parfois assez gros, dont l'aspect fibreux peut prêter à confusion avec du bois fossile.

-

Pour être plus précis, le terme provençal "safre" connote au départ une couleur jaune (mot d'origine arabe: jaune = asfar, fém. safra'). Il désigne de façon générique toute formation rocheuse tendre tirant sur la couleur jaune. En pratique les principales formations appelées "safre" en Provence sont les faciès "jaunes" de la molasse miocène, qui couvrent de larges étendues notamment dans le Vaucluse (Tortonien, Helvétien, Burdigalien): - principalement des faciès gréso-sableux gris-jaune-verdâtre; - mais aussi des biocalcarénites jaunâtres (comme la molasse de Cucuron par exemple); - et également des niveaux sablo-argileux ou marno-gréseux jaunâtres. Mais des niveaux sablo-gréseux jaunâtres intercalés dans les poudingues de Valensole relèveront également de l'appellation "safre". Là on est dans du Mio-Pliocène. De même les sables ocreux du bassin d'Apt étaient également appelés "safre" du fait de leurs couleurs dominantes allant de l'ocre au jaune-verdâtre, même s'ils contiennent, marginalement, des niveaux de couleurs très variées: blanc, vert, rouge, violet, etc. Ces formations sont d'âge Albien à Cénomanien. Exception: le Gypse qui, même lorsqu'il est de couleur jaunasse, ne relève pas de l'appellation "safre". Il est identifié en tant que tel : "gip" pour la roche, "le gip", "la gipière" ou "la plâtrière" pour les toponymes. En montagne, les "gipières" nomment le plus souvent des cols, dégagés par l'érosion dans du Trias gypseux plus tendre (avec souvent en prime un gros accident tectonique au niveau de l'affleurement de Trias).

-

C'est donc bien la molasse miocène. En Provence, on appelle "safre" ses faciès tirant plus ou moins sur le jaune ou le gris-jaunâtre.

-

C'est probablement ce que suggère @phoscorite : du Gypse du Trias a été dissous et transporté par des circulations hydrothermales, puis a précipité sous une forme très pure dans certaines fissures et anfractuosités d'un autre niveau, en l'occurrence le Sinémurien.

-

Perle pendeloque néolithique, quel minéral ou roche ?

BUT a répondu à un sujet de silex84 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Stéatite (Talc): dureté 1 Turquoise: dureté 5-6 Variscite: 3,5-4,5 Chalcosidérite: 4,5 --> discrimination facile entre Stéatite et les phosphates: l'une se raye à l'ongle, les autres non, d'où: -

Trouvé près de Salins les Bains: il y a des évaporites en pagaille dans le secteur. Et le Sinémurien (d'où provient le caillou) se trouve juste au-dessus du Trias.

-

Perle pendeloque néolithique, quel minéral ou roche ?

BUT a répondu à un sujet de silex84 dans Forum Minéraux et Minéralogie

La popularité de ces perles est d'ailleurs attestée dans la littérature scientifique spécialisée (cf. ci-dessous). -

Bonjour Pour discriminer entre Calcite et Gypse, les critères : "ne raye pas le verre" et "est rayé par du carbure" (de tungstène ou de silicium je suppose) sont à la fois inadaptés et superfétatoires, puisque: 1/ Les deux espèces ne rayent pas le verre 2/ De ce fait elles sont nécessairement rayées par le carbure (de tungstène, de silicium ou de bore), lequel raye le verre. Voir si c'est rayé par l'ongle ou si cela raye l'ongle.

-

Fausse manoeuvre en cours de rédaction.

-

La présence d'inclusions plus ou moins sphériques est courante dans de nombreuses formations sédimentaires. Les traits qui rendent moins banale l'inclusion montrée par silex84, et qui m'amènent à m'interroger sur son caractère naturel ou artificiel, sont les suivants: 1/ La boule semble présenter la même texture et la même composition que l'encaissant (cela peut arriver mais ce n'est pas la règle générale). 2/ Et surtout: la boule est séparée de l'encaissant par un sillon profond et régulier qui évoque une découpe artificielle. 3/ On distingue sous la boule des débris de roche qui semblent provenir du gros bloc. 4/ On distingue deux ou trois traits parallèles légèrement incisés dans la roche, juste sous la boule. Cela n'exclut pas que la boule soit naturelle. Mais il est possible que quelqu'un ait cherché à l'extraire en creusant tout autour; et que ce faisant, ou bien pour faciliter l'extraction, il ait fait ébouler le petit volume qu'on voit en creux au-dessus de la boule. Ou alors il a existé autour de cette boule une "coque" plus altérable ou soluble, qui a disparu au moins en partie, de façon naturelle. Est-ce que les autres inclusions étaient également entourées d'un sillon aussi net et aussi profond?

-

Perle pendeloque néolithique, quel minéral ou roche ?

BUT a répondu à un sujet de silex84 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui. Cela pourrait être un mélange de Turquoise-Chalcosidérite-Variscite ("callaïs"), originaire d'Espagne, matériau très tendance à l'époque et largement répandu dans toute l'Europe. La couleur varie du vert-bleuâtre au caca d'oie vaguement moucheté de vert. L'avantage de ces phosphates sur d'autres matériaux tout aussi décoratifs (comme les variolites de Durance) est leur dureté relativement faible, qui les rend faciles à travailler avec des outils de silex. Idem pour la Serpentine. -

Bonjour Etrange en effet. Le grès tendre ressemble à de la molasse miocène d'avant-pays alpin : Savoies, Isère, Drôme, Vaucluse? Ou bien en second choix avant-pays pyrénéen? Naturel ou artificiel? Mes enfants et moi avons sculpté des dizaines de cupules et autres glyphes dans des schistes et grès plus ou moins tendres, en faisant tourner des outils de Quartz. Et la molasse se prête très bien à ce genre d'activités. Mais il est vrai qu'en creux, c'est plus facile qu'en ronde-bosse.

-

Identification pierre

BUT a répondu à un sujet de Dinopark dans Demandes d' identification de minéraux

Attention: la formule approchée que j'ai proposée pour estimer le volume de façon approchée (mais très rapide) n'est valable que pour des cailloux arrondis de forme à peu près régulière (galets), comme votre premier spécimen. En revanche elle ne convient pas pour le deuxième caillou, dont la forme est très irrégulière et anguleuse. Après, vous pouvez mesurer la densité des deux pierres, de façon plus précise, en utilisant le tutoriel rappelé par Fred39. Pour la pierre gris-blanchâtre, il est fort probable que la densité soit proche de 2,6 ... En tout cas, couleur vraiment magnifique pour la première pierre: cela rappelle les Almandins de l'Idaho (recherchez: "Images Almandine Bechtel peak Idaho"). Personnellement je ne casserais pas cette pierre; en tout cas pas tout de suite. PS: je vais demander à le sablais si c'est possible de changer de pseudo pour devenir "grand prof"; je trouve que cela m'irait comme un gant (même si je n'ai jamais été prof de ma vie). -

Identification pierre

BUT a répondu à un sujet de Dinopark dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Mon expérience est limitée, mais les pierres dures que je trouve en France à 3100m d'altitude sont moins arrondies et moins polies que votre spécimen, parce qu'elles n'ont pas beaucoup cheminé. D'où la question: est-ce que cela vient de France? Sinon, en mettant de côté l'hypothèse d'un morceau de verre, la couleur se rapproche de celle de certains grenats de la série Almandin-Pyrope. Il faudrait avoir une idée plus précise de sa dureté: est-ce que cette pierre raye le verre? Est-ce qu'elle raye le Quartz, ou au contraire est-elle rayée par le Quartz? Si vous n'avez pas de Quartz, suivez le conseil de PK67bis. Par ailleurs si vous mesurez les dimensions de la pierre selon ses trois axes principaux, D1, D2, D3, il sera possible d'évaluer grossièrement sa densité en assimilant son volume V à celui d'un ellipsoïde régulier: V # (D1xD2xD3)/2 Par exemple, si la pierre mesure 4cm par 4cm par 2cm d'épaisseur maximale, son volume serait de l'ordre de 16cm3, et sa densité 70/16 = 4,38; les deux décimales n'étant évidemment pas significatives. Mais si vous nous donnez les mesures au millimètre près, on aura au moins un ordre de grandeur de la densité. -

Dans un contexte de calcaire métamorphisé, j'aurais plutôt cherché une Amphibole calcique: Actinolite, ou Ferropargasite par exemple. Mais il est vrai que ce raisonnement est simpliste. D'autant que les Amphibolites calciques sont monocliniques, avec un angle sensiblement différent de l'angle droit (#105°).

-

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui, quelques années; et ce n'est pas le seul. -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

A force de fouiller dans les cartons, je pense avoir trouvé quelque chose qui ressemble à ce que @parfaitelumiere évoquait il y a de ça bien longtemps, dans l'intervention que je rappelle ci-dessus. C'est encore un spécimen de Capelinha. Le cristal est allongé parallèlement à l'axe Oy. La terminaison est globalement parallèle à (010), mais avec une ornementation de surface extraordinairement complexe dans le détail: micro-faces dans tous les sens, micro-redans, micro-décrochements, trous superficiels. Ce qui suggère une architecture polysynthétique. Les photographies ci-dessous représentent la partie la plus lisible de cette terminaison: à savoir le triangle à droite sur la première photo. On y distingue une succession d'étroites tranches parallèles, séparées par des plans verticaux. Ce sont des plans (100) = yOz, dont on voit les traces non seulement sur la face terminale (010), mais également sur la face verticale à l'avant, où ils rythment des cannelures d'allure crénelée (deuxième photo). Entre ces plans, la face (010) est ornée de glyphes en forme de chevrons alternés, qui dessinent comme un motif de parquet assemblé à bâton rompu. Ceci ressemble fort à une macle en miroir multiple, impliquant 7 ou 8 individus. A noter qu'il n'est pas possible de capter la totalité du motif sur une seule photographie. En faisant pivoter légèrement le cristal devant une source de lumière, on arrive à faire miroiter successivement tous les motifs en chevrons, et le cerveau fait l'assemblage. Mais pour le rendre en photographie il faudrait faire du "stacking". De fait, @parfaitelumiere avait déjà fourni les données essentielles sur ce type de macle, de façon admirablement concise (un croquis et quelques lignes...); et il avait en outre proposé une pénétrante analogie avec les macles répétitives des feldspaths. -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui, c'est bien une macle sur le spécimen de Bellecombe. -

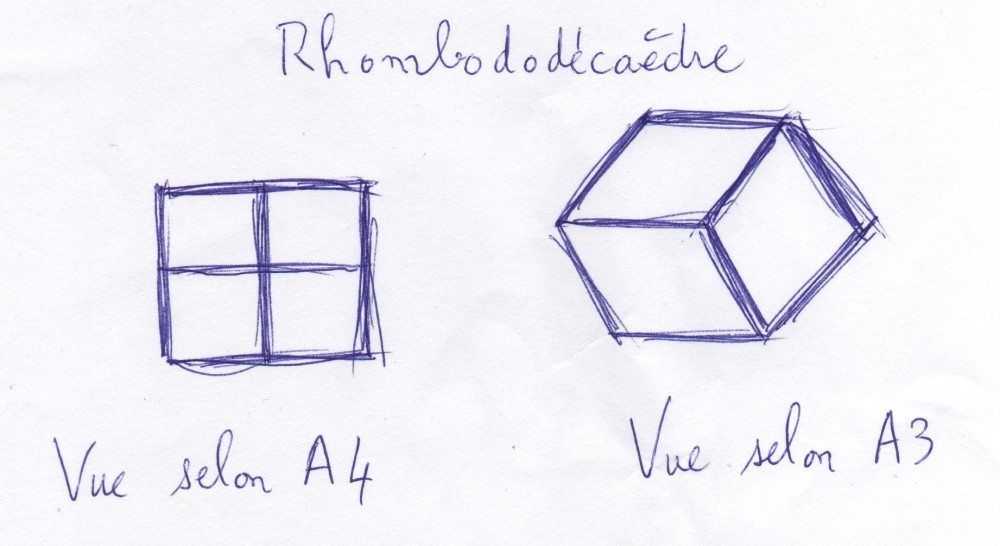

Bonjour Hugo Pour bien s'approprier ces notions, le mieux est encore de manipuler, par exemple de gros rhombododécaèdres pluricentimétriques d'Almandin de Madagascar; dans les années 1980, il y avait dans l'entrée du Palais de la Découverte une échoppe où l'on pouvait s'en procurer pour quelques francs (voir photo ci-dessous). A défaut de vrais cristaux, il existe des modèles en bois ou en carton: on trouve des patrons sur internet pour fabriquer soi-même en carton les principales formes cristallines. On peut même tailler un cube dans une grosse pomme de terre, et voir comment on obtient un rhombododécaèdre en tronquant ses arêtes. Mais si vous n'avez pas trop de temps, le mieux est encore d'aller sur smorf.nl. Sur la page d'entrée, il y a un encadré avec des noms d'espèces minérales, classées par ordre alphabétique. Vous descendez jusqu'à "Garnet" et vous cliquez sur le premier de la liste: c'est un rhombododécaèdre et vous pouvez le faire tourner dans tous les sens avec la souris, ce qui permet de le regarder sous différents points de vue, et donc selon les axes de symétrie quaternaire et ternaire. Ensuite vous cliquez sur le deuxième de la liste ("Garnet, Siberia, Russia): c'est un rhombododécaèdre avec de petites troncatures du trapézoèdre. En le faisant tourner, vous réalisez facilement pourquoi les troncatures ont des angles plus grands du côté où elles sont seulement trois à converger vers un sommet, et plus petits du côté où elles sont quatre à converger vers un sommet: en fait elles se partagent la place disponible. Ensuite vous cliquez sur le cinquième de la liste ("Garnet, Finland"). C'est un trapézoèdre: les troncatures du cas précédent ont été étendues au maximum, c'est-à-dire jusqu'à se rencontrer aux centres des faces du rhombododécaèdre initial (lesquelles sont donc réduites à un point, qui est un sommet du trapézoèdre). En le faisant tourner vous pouvez voir à quoi ressemble le trapézoèdre vu selon un axe de symétrie quaternaire, selon un axe ternaire ou selon un des axes reliant deux à deux les sommets qui étaient initialement les centres des losanges du dodécaèdre initial. , ou des modèles de cristaux, en bois ou en carton (il y a des patrons sur internet pour fabriquer soi-même les formes cristallines les plus courantes)mieux

-

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

En effet. Il semble que cette macle soit beaucoup plus répandue en Amérique qu'en Europe. D'après les éléments dont je dispose (macles vues dans les banques de données photographiques + celles vues sur les sites marchands et leurs archives photos + mes spécimens + ceux que j'ai "décortiqués" pour des collègues fâchés avec la cristallographie), il existe en Amérique au moins douze localités où cette macle est présente, et parfois très fréquente: - huit localités ou secteurs en Amérique du Nord (Baja California incluse, pour faire simple), dont six localités majeures pour l'Epidote-Clinozoïsite et deux plus obscures; une seule localité à l'Est, toutes les autres à l'Ouest; - quatre en Amérique du Sud: trois au Pérou (donc côté ouest), plus Capelinha (côté Est). Pour l'Europe, les seules localités que je connaisse pour avoir fourni ce type de macles sont dans les rödingites (Val di Viu, Val di Susa, plus le site suisse évoqué par Orlean). En Afrique, Asie et Océanie, des millions de kilomètres carrés ne sont pas couverts par les banques de données, alors que l'Epidote est une espèce ubiquiste; de sorte qu'il est impossible d'avoir une idée fiable au sujet de la fréquence de cette macle. En Afrique, elle est présente au Zimbabwe et à Madagascar. En Asie, j'ai eu vent de deux sites en Chine: Koktokay / Altay /Xinjiang et Handan / Hebei. Au Pakistan une occurrence dans le secteur de Bajaur, dans les "Kamaly mountains" (introuvable sur les atlas). Plus une localité au Badakhshan qui est en train de sortir. -

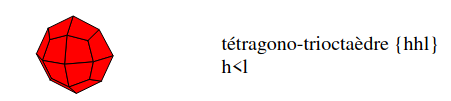

Bonjour Pour bien visualiser les explications qui suivent, je vous conseille d'aller sur le site smorf.nl. Là vous allez dans la section "Crystal shapes" (cherchez dans le bandeau rouge en haut), puis dans la rubrique "Isometric", et là allez sur la planche Garnet 1B. Si par la pensée vous faites - sur chaque arête d'un rhombododécaèdre - une troncature "équilibrée" (j'entends par là une troncature perpendiculaire au plan bissecteur du dièdre formé par les deux faces partageant cette arête), et qu'ensuite vous étendez ces troncatures jusqu'à faire disparaître complètement les faces losanges du dodécaèdre initial, vous obtenez un solide à 24 faces identiques, qui ne sont pas des losanges mais des "cerfs-volants". C'est le solide qu'en Cristallographie on note (112) dans le système cubique. L'illustration ci-dessous est tirée d'Alain Abréal ("Tout sur les grenats") qui j'espère ne m'en tiendra pas rigueur, et que je remercie pour ses documents en libre accès. En ce qui concerne le nom de ce solide, c'est la foire: - En Cristallographie c'est le premier membre de la famille des tétragono-trioctaèdres, notés (hhl) avec h<l et h non nul. - En Géométrie, on l'appelle icositétraèdre trapézoïdal (bien que les faces ne soient pas des trapèzes), ou tétragonal, ou deltoïdal. - Enfin les minéralogistes l'appellent trapézoèdre, bien qu'il n'ait rien à voir avec la famille des trapézoèdres au sens des Géomètres. Mais cette appellation a le mérite d'être simple. Pour en revenir à votre propos initial, il est impossible d'obtenir un solide fermé régulier en construisant des faces losanges sur chaque arête d'un rhombododécaèdre, parce que si vous le regardez attentivement, vous verrez vite que ses 14 sommets n'ont pas tous le même statut: - 6 sommets se trouvent à la convergence de quatre faces et de quatre arêtes: opposés deux à deux, ils matérialisent les trois axes de symétrie quaternaire du système cubique; - 8 sommets se trouvent à la convergence de trois faces et de trois arêtes: opposés deux à deux, ils matérialisent les quatre axes de symétrie ternaire du système cubique. Pour cette raison, un dodécaèdre rhomboïdal change complètement d'aspect selon le point de vue sous lequel on le regarde: - vu selon un axe A4, il apparaît comme une fenêtre carrée à quatre carreaux; - vu selon un axe A3, il apparaît comme un hexagone régulier divisé en trois losanges. Donc, si vous cherchez à construire une troncature sur chaque arête du rhombododécaèdre, puis à étendre ces troncatures jusqu'à disparition des losanges initiaux, vous terminez avec des faces qui ont un angle plus grand aux endroits où seulement trois troncatures convergent vers un sommet "hérité" du dodécaèdre initial, un angle plus petit aux endroits où quatre troncatures convergent vers un sommet "hérité" du dodécaèdre initial, et un angle intermédiaire aux endroits où quatre troncatures convergent vers un sommet qui est le centre d'une face losange du dodécaèdre initial. C'est pourquoi vous vous retrouvez finalement avec des cerfs-volants et non des losanges.

-

Oui, beau cristal et belle photo. Par la même occasion, merci phoscorite, me262 et NiCoCaYoU pour le festival Scapolite.

-

Les minéraux de Saint Laurent le Minier (Gard)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui, magnifique. -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Idem en ce qui me concerne, pour ce que j'ai pu voir dans les Alpes françaises (Queyras, Haute Ubaye, Belledonne et un peu Oisans). Mais il se trouve que dans ces secteurs l'Epidote se présente souvent en groupes serrés de fines baguettes, soit en remplissage complet de filonnets (i.e. sans extrémités libres), soit en faisceaux partiellement libres, plus ou moins divergents, au sein desquels il n'est pas aisé de repérer une éventuelle macle, du fait de la promiscuité des baguettes et des très faibles dimensions de leur section transversale. Il est donc tout à fait possible que certaines macles passent inaperçues. Pour illustrer cette idée, je prends l'exemple d'un spécimen provenant de Capelinha au Brésil (même localité que le spécimen présenté en page 5 de ce sujet par @parfaitelumiere). Photo n°1: Vue d'ensemble du spécimen C'est un assemblage de quelques faisceaux de baguettes, légèrement divergents et relativement peu fournis (peu de baguettes). Ces faisceaux sont pour la plupart terminés des deux côtés, essentiellement par des faces (010). Photo n°2: Vue de la "base" d'un des faisceaux, là où il est le plus étroit. C'est celui qui se trouve le plus à droite sur la photo ci-dessus. On distingue un "pavage en oeil de mouche" de faces (010) presque coplanaires, à quelques décrochements près: ce sont les faces des baguettes élémentaires constituant le faisceau. La section est vigoureusement cannelée, à cause de l'agrégation des baguettes. Mais on distingue nettement la trace d'un plan de macle, matérialisée par un petit décrochement qui fait bissectrice de l'angle à 103° (valeur caractéristique du dièdre des faces (101) dans une macle en miroir). Noter la petite encoche juste au sommet de cet angle, comme sur le dessin de @parfaitelumiere. Noter également l'absence de stries sur les faces (010), ce qui n'aide pas. Photo n°3: Vue de la "terminaison" du même faisceau, là où il est le plus large. On peut constater que le faisceau s'est étoffé avec le développement de baguettes supplémentaires, et de façon asymétrique. Par ailleurs certaines baguettes - présentes au niveau du pied - n'ont pas poursuivi leur croissance jusqu'à la terminaison. Bref la section est complètement différente et la présence d'une macle n'est plus du tout évidente, même pour un oeil averti. En d'autres termes le message "MACLE", très clair à l'origine du faisceau, arrive complètement brouillé au niveau de la terminaison. Et ce serait bien pire si l'on avait affaire à un gros faisceau très fourni, de section plus ou moins arrondie, dont on ne verrait pas le "pied" (parce que cassé ou pris dans la matrice). Photo n°4: Vue du "pied" d'un autre faisceau. Il y a également une macle à l'origine de ce faisceau. En fait, un examen attentif montre que tous les faisceaux constituant le spécimen comportent une macle.