Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

BUT

Membre-

Compteur de contenus

1216 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par BUT

-

Le bore dans les silicates : petite question

BUT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

J’espère que nous les verrons bientôt sur Geoforum... -

@Clément FIVEL Beau travail ! Pas trop d’écorchures aux mains? Pour l’aspect mat du Quartz, diverses explications envisageables; entre autres: - dépôt de microcristaux de silice à la surface des gros cristaux; - ou bien au contraire microcavitation superficielle résultant d’une corrosion ultérieure. Il faudrait examiner la surface des cristaux au microscope.

-

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

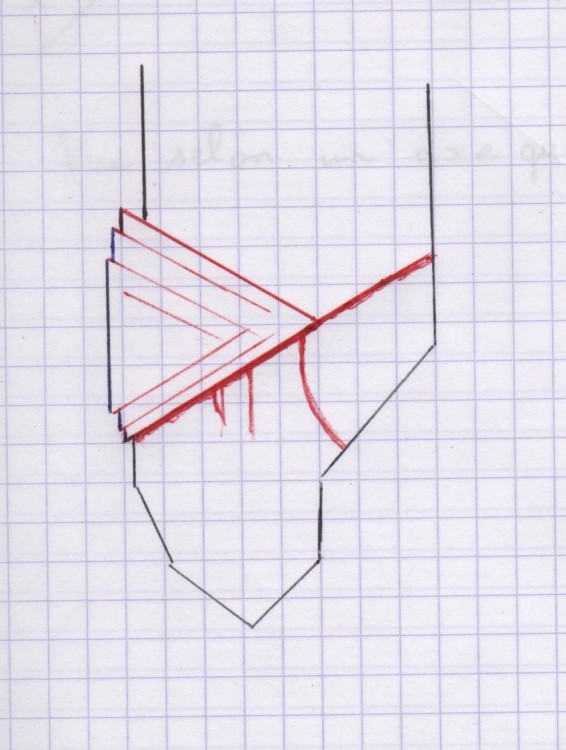

Le croquis ci-dessous pour montrer le système de cassures que je vois, peut-être, certes, avec les yeux de la foi. J'ai bien sûr exagéré l'importance de certains désaffleurements, notamment au niveau de l'âme. Le cristal était probablement emballé dans du graphite. -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

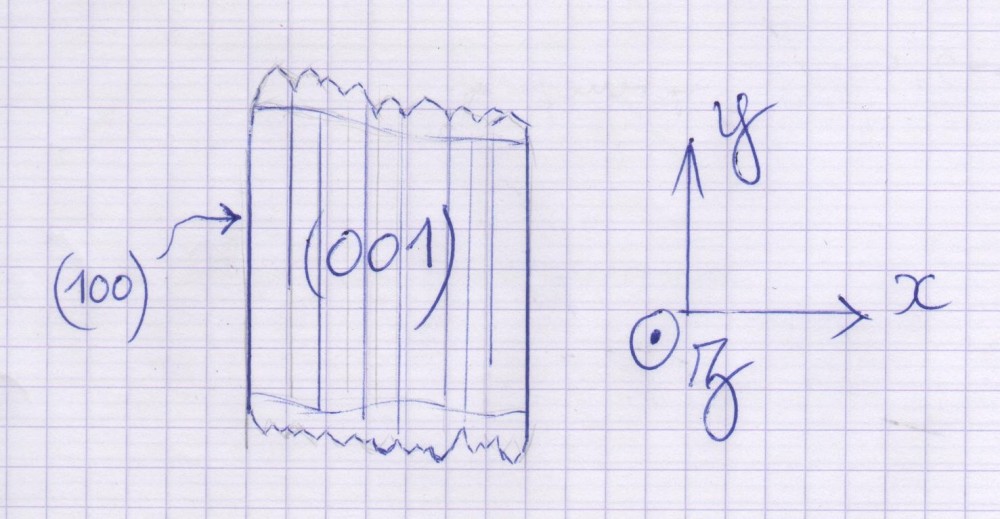

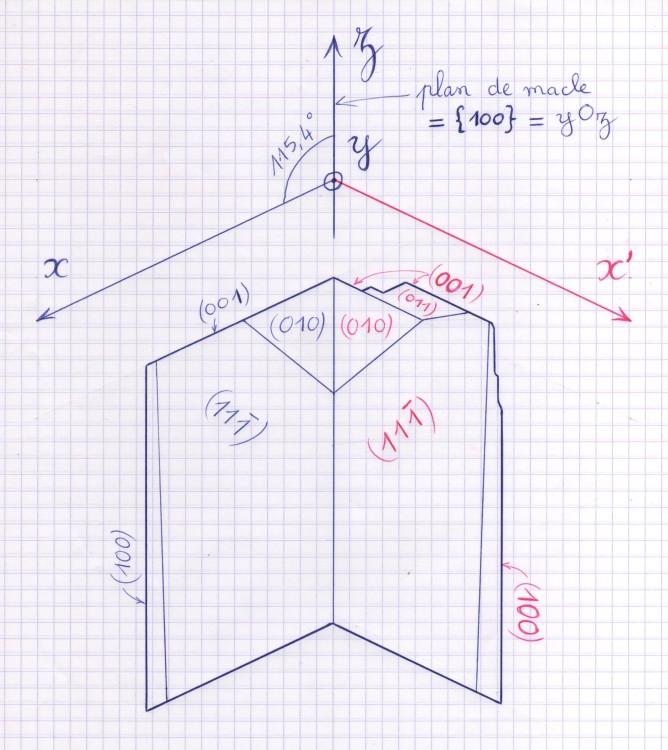

En ouvrant ce sujet il y a plus de quinze ans, @Andradite avait regroupé la Zoïsite avec les minéraux du groupe de l'Epidote. Cela a du sens, même si aujourd'hui la Zoïsite a été sortie de ce groupe. Quoi qu'il en soit, j'en profite pour présenter ici un petit "peigne" de Tanzanite, constitué par la juxtaposition de cristaux allongés selon l'axe Oy (à peu près vertical sur la première photo ci-dessous) et empilés selon l'axe Ox, qui est à peu près horizontal sur la même photo. La dimension maximale des cristaux élémentaires constituant le peigne est de 18mm au plus (selon Oy); leur dimension minimale est comprise entre 1 et 5mm (selon Ox); et leur dimension intermédiaire - selon Oz - est d'environ 10mm : c'est l'épaisseur du peigne, dont les grandes faces résultent de la mutualisation des faces (001) des cristaux élémentaires, lesquelles sont approximativement coplanaires. Mais la singularité principale de ce spécimen réside dans le fait que l'"âme" du peigne se présente sous forme d'un prisme à section triangulaire, d'allure laiteuse et fracturée, courant sur toute la longueur du spécimen parallèlement à Ox; Ce prisme est en outre délimité par deux surfaces de rupture aujourd'hui cicatrisées, avec un net désaffleurement au niveau de la sortie des cassures. J'interprète ce prisme comme le vestige d'une rupture d'un cristal initial sous l'effet de contraintes tectoniques, avec la contrainte principale majeure parallèle à l'axe Oy, et la contrainte mineure parallèle à Oz. La cristallisation du peigne se serait ensuite poursuivie sur les reliques (peut-être incomplètes) du cristal rompu; Ce qui m'intrigue le plus dans l'affaire est que les axes cristallographiques de l'édifice coïncident avec la direction des contraintes principales. Un régime de contraintes pourrait-il influencer l'orientation d'une croissance cristalline? -

Mineralogie de la Savoie & de la Haute Savoie

BUT a répondu à un sujet de mines85 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Intéressant: le faciès aciculaire est plutôt rare pour l'Allanite. -

Mineralogie de la Savoie & de la Haute Savoie

BUT a répondu à un sujet de mines85 dans Forum Minéraux et Minéralogie

@Saml74 : Pour l'Allanite, identification confirmée ? Parce qu'on pourrait également penser à la Dravite ou à la Goethite, entre autres possibilités. Quoiqu'il en soit, trouvaille intéressante. Et grand merci au passage à @tempo pour la magnifique série savoyarde des deux, voire trois pages précédentes. -

Bourse échange de chatel guyon 19 août 2023

BUT a répondu à un sujet de grenadof dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Les cristaux (grenat et feldspath) me semblent en effet trop gros pour le Val di Crana; mais à vrai dire je ne connais pas suffisamment cette localité pour être catégorique. De fait grenadof a observé que son grenat présente l'habitus "trapézoèdre" avec de minuscules faces du rhombododécaèdre, et des stries bien nettes parallèles aux arêtes de ces toutes petites faces rhombes. Et il a trouvé un faciès analogue sur les photos de Spessartine du Val di Crana, avec la bonne couleur. En outre, si l'on consulte - sur la banque photographique du Mindat - les photos de Spessartine de San Piero in Campo, presque tous les cristaux photographiés d'assez près pour être lisibles ont au contraire un habitus rhombododécaèdre prédominant, avec des troncatures du trapézoèdre peu à moyennement développées, et des faces non striées. Cela ne milite certes pas en faveur de l'île d'Elbe; mais je suis à peu près certain que le faciès "trapézoèdre" à faces striées a lui aussi été récolté sur cette localité (je cherche des photographies). De fait les photos de Spessartine de San Piero in Campo sur Mindat proviennent en grande majorité du filon Rosina (du moins en ce qui concerne les cristaux lisibles photographiés de près). Mais il faut garder à l'esprit que les pegmatites s'y présentent en nombreux petits filons différents les uns des autres, et que les prospections minéralogiques sur cette localité ont commencé dès la fin du dix-huitième siècle. La banque de photos du Mindat n'est qu'un reflet très imparfait de tout ce qui a pu être trouvé, et rend compte surtout des prospections les plus "récentes". Le mieux à faire serait de publier la demande sur le forum du Mindat ou sur le "Friends of Mineralogy Forum" de Jordi Fabre, qui sont fréquentés par des collectionneurs ou minéralogistes italiens potentiellement plus compétents pour aider à trouver une origine. -

Bourse de Narbonne 19/20 août 2023

BUT a répondu à un sujet de Steph6649 dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

C'est un terril résultant de l’exploitation de schistes bitumineux pendant la deuxième guerre mondiale et la Reconstruction. Le schiste était traité par pyrolyse à haute température et le stérile évacué encore chaud, d’où embrasements locaux et pyrométamorphisme, avec apport d’eau de pluie pour corser l’affaire. Voir: "Les microminéraux de Lapanouse de Séverac" / Pierre Gatel / Saga-geol.fr Il y a été trouvé de très nombreux microminéraux plus ou moins rares, et même... de l’Ouvarovite aveyronnaise, qu’on avait cherché en vain au Puy de Wolf! -

Bourse échange de chatel guyon 19 août 2023

BUT a répondu à un sujet de grenadof dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Bonjour Même en se restreignant aux pegmatites, il reste de nombreuses localités. Quelques localités possibles : - Ile d’Elbe (San Piero in Campo): une des pistes les plus sérieuses à mon avis, avec de gros feldspaths souvent bien exprimés. Localité réputée pour ses Spessartites justement dans les tons orangés, mais aussi pour ses rarissimes Grossulaires octaédriques. En dehors des grenats, les filons de pegmatites ont fourni du Béryl et toute une kyrielle de minéraux du béryllium et des terres rares. Last but not least c’est la localité-type pour l’Elbaite, l’Uvite et une tripotée d’autres minéraux. - Sardaigne, région de Sassari (Furru e Conca notamment). - Verbanio Cusio Ossola. -

Les minéraux scandinaves (Norvège, Suède et Finlande)

BUT a répondu à un sujet de Nino dans Forum Minéraux et Minéralogie

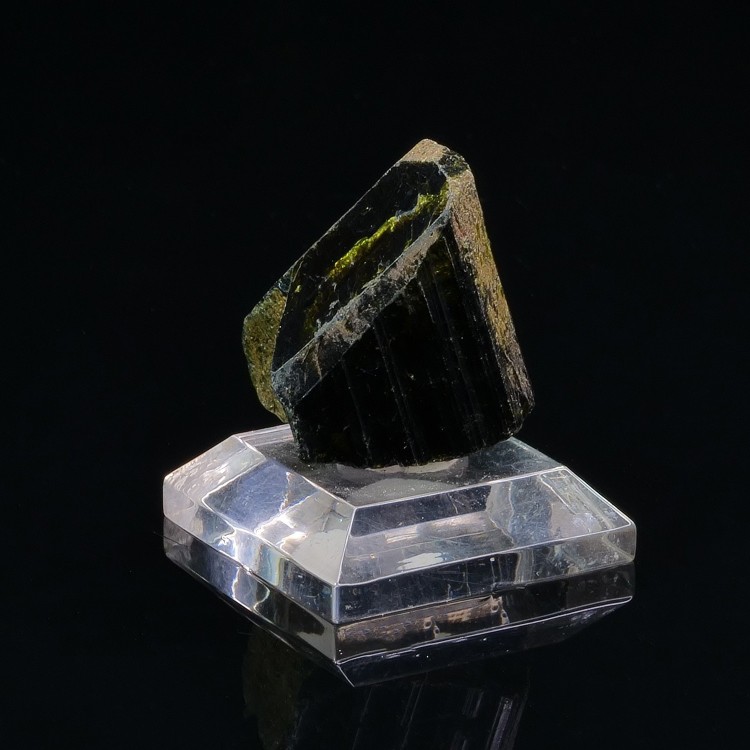

Toujours en provenance de Nordfjellet au-dessus de Tromsoe, des cristaux noirs avec des clivages omniprésents, même sur les polis glaciaires: je n'ai quasiment pas vu de cassure hors clivage. Eclat vitreux très vif sur les clivages. Rayent le verre et glissent sur le Quartz sans accrocher. Les cristaux sont oblongs, compatibles avec les systèmes orthorhombique et monoclinique, voire même quadratique. Les sections de cristaux sur poli glaciaire ont une forme grossièrement rectangulaire ou "en tonnelet". La taille des cristaux varie de quelques millimètres à quelques centimètres. Ils sont emballés dans une matrice gris-verdâtre ou blanche, plus ou moins abondante: à l'extrême les cristaux noirs constituent des concentrations monominérales. Rien ne réagit à l'acide. Un silène acaule, présent à 500m d'altitude à cette latitude. Dans les Alpes, il se rencontre plutôt au-dessus de 2500m. -

Hache polie, quelle est cette roche verte ?

BUT a répondu à un sujet de silex84 dans Roche et pétrographie

Bonjour J’ai vu des roches similaires - pour autant qu’on puisse en juger d’après ces seules photos - dans la haute Ubaye, le haut Guil et la vallée du Cristillan. Possiblement serpentinite ou métabasalte avec veines de lizardite ou de trémolite-actinolite. Les veines de trémolite peuvent se présenter soit sous forme fibreuse ou microfibreuse avec un éclat plus ou moins soyeux, soit sous forme cryptocristalline avec un éclat cireux, parfois légèrement translucide, ressemblant à du jade (néphrite). -

Les minéraux scandinaves (Norvège, Suède et Finlande)

BUT a répondu à un sujet de Nino dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui, j'ai l'impression qu'il y a de quoi faire. Ci-dessous photographie d'une inclusion dans le granite (ou gneiss ou migmatite) sur le chemin menant à la "Chaire du Prêtre" (Preikestolen près de Stavanger). On dirait un oeil de chèvre: l'oeil des boucs de Thor?... -

Les minéraux scandinaves (Norvège, Suède et Finlande)

BUT a répondu à un sujet de Nino dans Forum Minéraux et Minéralogie

De retour au port, les douaniers norvégiens ont inspecté mon sac à dos et ont vu les cailloux. Seul commentaire: "Oh rocks? Nice!". Je suppose donc que je n'avais pas commis d'infraction. -

Les minéraux scandinaves (Norvège, Suède et Finlande)

BUT a répondu à un sujet de Nino dans Forum Minéraux et Minéralogie

Collecte minéralogique inattendue lors d'une promenade au-dessus de Tromsoe il y a huit jours, plus précisément sur la petite montagne (dénommée Nordfjellet) qui surplombe le téléphérique de Fjellheisen. Prospection éclair, étant donné que: - je n'avais ni marteau ni burin; - je ne savais pas ce qui est légal ou non dans le pays; - le but de la promenade était de gagner un maximum d'altitude pour avoir une vue plus dégagée sur le fjord et les montagnes alentour; - et nous étions en temps limité (même si le téléphérique fonctionnait jusqu'à 1h30 du matin, soleil de minuit oblige). En dépit de la brièveté et de la superficialité de la prospection, le coin m'a paru prometteur. Je commence par deux spécimens que je pense avoir identifié. 1/ Trouvé entre le petit lac et le sommet de Nordfjellet, un peu au-dessus du petit refuge. Une géode de 2cm avec deux cristaux lenticulaires bruns de Sphène (éclat résineux et surface d'aspect chagriné), avec de petits cristaux verts qui pourraient être de la Zoïsite ou de la Vésuvianite (voire de l'Epidote-Clinozoïsite ou même du Diopside). Il y a aussi des cristaux de Feldspath, du Quartz et des cristaux noirs brillants dont je montrerai plus tard de meilleurs échantillons. Il y avait également des lames de mica sur les (gros) morceaux que j'ai laissés sur place, car j'ai réduit le bloc pour ne pas trop me charger. Le plus gros cristal de Sphène mesure 8mm. 2/ Trouvé à une centaine de mètres de la gare supérieure du téléphérique et à peu près à la même altitude. Le sentier traverse une dépression plus ou moins marécageuse avec une végétation presque "luxuriante" comparée à la toundra ou aux polis glaciaires (il y a même quelques petits arbres). A cet endroit il y a quelques décimètres de terre dans laquelle le passage a creusé une ornière, où la pierre faisait saillie. Le cristal mesure 1,5cm. Eclat résineux à submétallique. Noir avec des reflets rouges localement. Raye sans difficulté le verre mais glisse sur le Quartz sans accrocher donc dureté de l'ordre de 6-6,5. Trace brun clair jaunâtre. Ne retient pas l'aimant. Cristaux complexes évoquant vaguement le système quadratique ou orthorhombique. Probablement du Rutile (à noter cependant: Baotite signalée sur une île voisine de la ville; et cela ressemble aussi à certains spécimens de Baotite montrés sur Mindat). -

Vos plus beaux minéraux du Pakistan

BUT a répondu à un sujet de Laurent Saint-Clair dans Forum Minéraux et Minéralogie

"Fantabulous"! -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

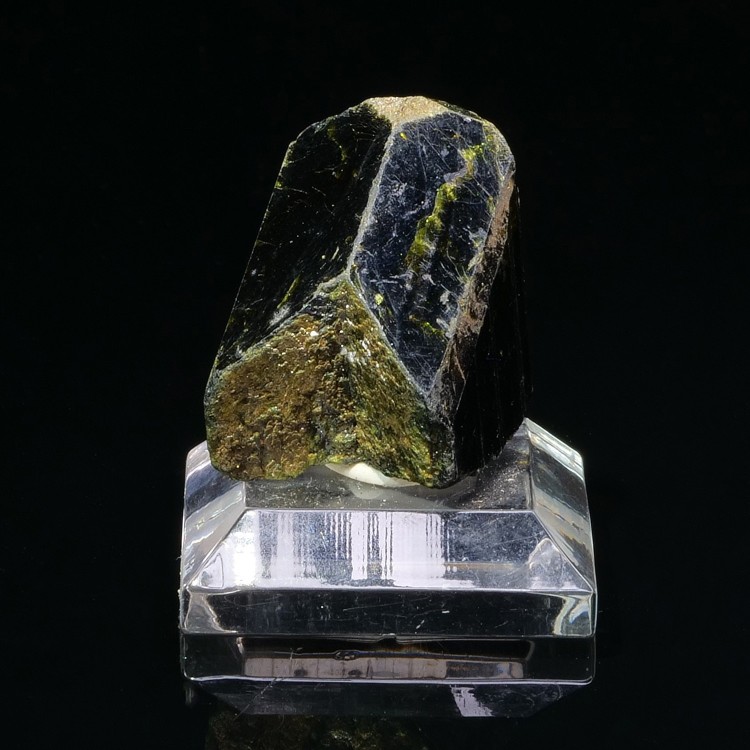

Une dernière macle d'Epidote (du moins en ce qui me concerne), avant de passer sur une autre thématique à la rentrée, "si Dios quiere". Localité africaine: Beitbridge / Matabeleland / Zimbabwe. Plus connue pour sa production d'unakite que pour ses spécimens d'Epidote en cristaux automorphes. Macle en "sabot de biche", dupliquant en miroir la forme cristalline la plus simple de l'Epidote (section délimitée par (001) et (100). Le croquis est idéalisé, car le dièdre rentrant est complètement encrouté d'amas écailleux de cristaux lamellaires de Pistacite, de sorte que l'angle est impossible à mesurer. -

J'ai trouvé des images intéressantes de pistes d'arthropodes dans cet article: "Arthropod trackways and their preservational variants from the Bagh Formation (Upper Cretaceous), India" - Kantimati Kulkarni, Alfred Uchman. Certaines ressemblent assez bien à la " trace de VTT" que j'ai photographiée.

-

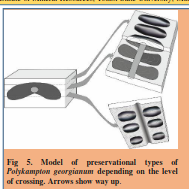

Je ne connais pas trop les fossiles. Mais je pense que gaëldeploeg aurait reconnu un rudiste. En ce qui concerne l'hypothèse polykampton, il existe une grande variété de formes de polykampta, et pour une même variété, l'apparence varie sensiblement selon la façon dont la cassure de la roche recoupe la structure tridimensionnelle du polykampton. All in all, certains polykampta peuvent ressembler à la "trace de VTT" que j'ai présentée précédemment. La figure ci-dessous illustre la façon dont un polykampton peut changer d'apparence selon la façon dont il est recoupé par la surface rocheuse. C'est tiré d'un poster présenté lors d'une conférence en 2021 à Genève: "19th SWISS GEOSCIENCE MEETING - 2021 GENEVA - Polykampton georgianum - Zurab Lebanidze, Alfred Uchman et al." Compte tenu de mes connaissances, j'aurais du mal à départager mon hypothèse initiale "polykampton" et l'hypothèse de jeanfrancois06 "trace de locomotion d'un bernard l'ermite ou apparenté". Je n'ai malheureusement photographié qu'une trace de ce type. Mais il y en a beaucoup sur le secteur du Vautreuil.

-

Eh bien cette énigme sera quelque peu atypique, avec un "QUOI?" et un "COMMENT?" différents à l'arrivée de ce que j'imaginais au départ... En 2020, j'avais posté sur Géoforum un "fossile" bizarre (cf. photos ci-dessous), trouvé au pied de la montagne de Rocheclose (côté Seyne), à moins de quatre kilomètres du col de Vautreuil et dans les mêmes terrains. Je pensais que c'était une trace végétale ou une grosse nummulite abîmée; mais le regretté gaëldeploeg l'avait identifié comme étant un polykampton. Par la suite j'ai fait le lien entre ce "fossile" et les traces "en pneus de VTT" qui sont assez nombreuses dans le secteur Vautreuil. Je pensais qu'il s'agissait également de polykampta vus en coupe, avec le tunnel central et une section du départ des loges latérales (sachant que dans beaucoup de polykampta les loges sont courbes au départ, et plus ou moins plongeantes par rapport au tunnel central). Le sédiment plus fin et plus organique stocké par la bestiole dans ces tunnels ayant donné après fossilisation un matériau plus tendre que le grès encaissant, l'érosion différentielle aurait mis en creux les parties tendres, une fois le banc exposé à l'affleurement. Mais l'hypothèse d'une trace de bernard l'ermite ou d'un autre animal similaire me semble plus convaincante, sous réserve bien sûr que ces animaux soient capable de vivre en mer profonde. Le "fossile" des images ci-dessous mesure 4cm.

-

J'avais en tête une autre interprétation; mais après avoir recherché des images de traces de bernard l'ermite, je trouve l'idée de jean francois06 assez convaincante, et même plus vraisemblable que mon idée initiale. Laissons donc provisoirement le "QUOI", et pour l'instant traitons le "OÙ". Nous sommes dans le faciès des grès d'Annot, dans le massif de l'Estrop/Trois Evêchés, un peu au-dessous du col de Vautreuil (Vallon du Laverq, Vallée de l'Ubaye). Aux abords du col l'ensemble du paysage est contrôlé, de façon austère et assez oppressante, par la série grosso modo monoclinale des bancs de grès plus ou moins épais, qui déterminent jusqu'à la forme des cascades et des petits lacs, ainsi que le débit parallélépipèdique des blocs (cf. photos ci-dessous). La Tête de l'Estrop vue depuis le col de Vautreuil. Un laquet compartimenté par un banc de grès. Une cascade "toboggan". A gauche en arrière-plan la Grande Séolane. Mais seul l'avant-plan de cette photo - ainsi que le plan moyen en contrebas à droite - se trouvent dans les grès d'Annot. La Séolane et toute la ligne de crêtes à sa droite sont constituées par d'autres formations.

-

Moi aussi j'avais tout d'abord pensé à une empreinte végétale.

-

Merci pour l'info.

-

Attention le Covid peut altérer l'odorat. Ceci dit je suis ravi qu'enfin, au moins une fois dans ma vie, quelqu'un me considère comme facétieux. Mais il n'y a point ici d'artefact: c'est une surface rocheuse naturelle, photographiée vers 2500m d'altitude quelque part dans les Alpes.

-

Ou bien un Ank(et)ylosaure ... C'est le départ du Tour de France aujourd'hui; ne boudons pas notre plaisir!

-

Etage Tourdefrancien. Non en fait c'est du Tertiaire. Une ammonite qui aurait roulé sur la tranche; je ne sais pas si ce genre de traces existe. Mais on est dans des terrains qui se sont déposés il y a une grosse trentaine de millions d'années donc a priori il n'y a plus d'ammonites. Oui mais ce mot recouvre une grande variété de traces; y compris une trace de VTT dans du béton. Apparemment cela grouillait de vie au fond de la mer à cet endroit.