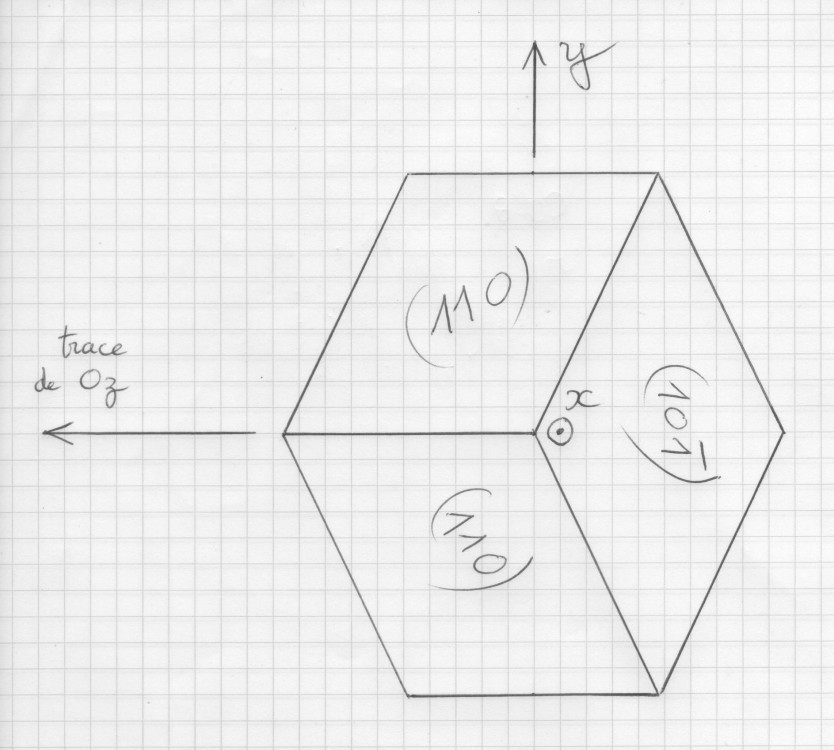

La Monazite cristallise dans l'holoédrie du système monoclinique. Le cristal possède donc en principe :

- un axe de symétrie binaire, qui après une rotation de 180° le laisse inchangé;

- un miroir de symétrie, perpendiculaire à l'axe binaire.

Ou bien - ce qui est équivalent - un axe binaire et un centre de symétrie.

La longue troncature étroite visible sur les deux premières photos, et l'amorce de troncature visible sur la troisième photo (mais raccourcie par la cassure), pourraient aider à repérer les éléments de symétrie et à orienter le cristal. Mais il manque un bon morceau du cristal, ce qui n'en facilite pas la lecture... D'après les photos, j'ai l'impression que ces deux troncatures ne peuvent pas être symétriques l'une de l'autre par une rotation de 180° du cristal, quelque soit l'axe de rotation envisagé. Il est alors possible que ces deux troncatures soient symétriques par rapport au miroir, ce qui permettrait de repérer celui-ci. A cette fin, cela pourrait être utile d'avoir une photo permettant de voir simultanément ces deux troncatures.

Sinon des informations sur le cristal noir perché sur le cristal de Monazite: Allanite, Aeschynite, Euxenite? (je cite ces espèces parce qu'elles sont répertoriées dans les pegmatites du Val di Crana, avec la Monazite)