Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

BUT

Membre-

Compteur de contenus

1192 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par BUT

-

Minéraux bretons et cristaux de Bretagne !

BUT a répondu à un sujet de sophil29 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Belles Scheelites. -

Minéraux du Rhône hors Chessy

BUT a répondu à un sujet de otto lidenbrock dans Forum Minéraux et Minéralogie

En effet certaines mines du Beaujolais et des Monts du Lyonnais ont joué un certain rôle dans l'histoire de France, à une époque où l'Europe manquait cruellement de certains métaux comme l'argent, et avant l'arrivée massive de la "plata" des Amériques. Quant à l'étiquette avec les "anneaux borroméens", je pense qu'elle plairait beaucoup au mathématicien et collectionneur de minéraux Stephen Smale, que vous connaissez personnellement je crois (et qui est célèbre entre autres choses pour avoir résolu le problème du retournement de la sphère). -

Minéraux du Rhône hors Chessy

BUT a répondu à un sujet de otto lidenbrock dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci Otto de nous faire découvrir inlassablement l'ancien patrimoine minier de la France, avec des spécimens parfois très "esthétiques", parfois très "moches", au sens des critères d'esthétique minéralogique ayant cours à notre époque. Il est vrai que ce spécimen de Sain-Bel n'est pas vraiment beau (moins beau que son étiquette !), et relève de ce que certains appelleraient de la "bordure de trottoir". Mais c'est le premier spécimen de Sain-Bel qu'il m'est donné de voir (il n'y en a aucun dans la banque de données du Mindat). Donc j'apprécie et j'en redemande. Si nous remettons les choses en perspective, l'émergence de critères d'esthétique minéralogique valorisant la couleur (toujours "gorgeous"), la taille et la disposition des cristaux (si possible "aerial"), la perfection des formes (nécessairement "neat" ou "textbook"), la netteté des arêtes ("razorsharp"), la limpidité ("gemmy") ... est un phénomène relativement récent, qui reflète l'évolution des goûts et des motivations des collectionneurs. Quand nous voyons des collections anciennes, nous sommes souvent frappés par la laideur de certains spécimens, qui ne font pas vraiment envie. Mais les collectionneurs d'il y a un ou deux siècles partaient d'une vision naturaliste, et se satisfaisaient de spécimens de qualité moyenne, représentatifs d'un gisement, sans chercher nécessairement des spécimens exceptionnellement beaux et par là même moins représentatifs. En outre, certaines collections - comme celles des Ecoles des Mines et des Universités - se voulaient entre autres utilitaires et devaient également montrer les minerais dans leur état le plus commun (en général massif et pas beau, et dépourvu de cristaux automorphes), et pas seulement sous forme de belles cristallisations esthétiques. Du reste, il existe encore divers types de collectionneurs qui ne sont pas exclusivement guidés par des critères esthétiques : par exemple les systématiciens, ou ceux qui cherchent à constituer la monographie minéralogique d'un département, d'une région voire d'un pays. Vitaliano VIII Borromeo Arese était un naturaliste du 19ème siècle et sa collection est un reflet de son époque. Il était apparenté par son père aux Borromeo et par sa mère aux Visconti, donc aux grandes familles dirigeantes de la Lombardie. D'ailleurs j'ai relevé avec amusement la présence sur l'étiquette des "anneaux borroméens", qui symbolisèrent à une époque l'alliance des trois familles Borromeo, Visconti et Sforza. Ces anneaux ont beaucoup intéressé les mathématiciens qui s'occupent de théorie des noeuds, avec des développements inattendus dans le domaine de l'ingénierie moléculaire. -

Minéraux bretons et cristaux de Bretagne !

BUT a répondu à un sujet de sophil29 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pour alimenter la discussion, voici une ornementation du même type qui m'a toujours intrigué, sur un cristal d'Uvite du Brésil. La dernière photo montre l'autre terminaison, pour le plaisir d'illustrer l'hémiédrie. -

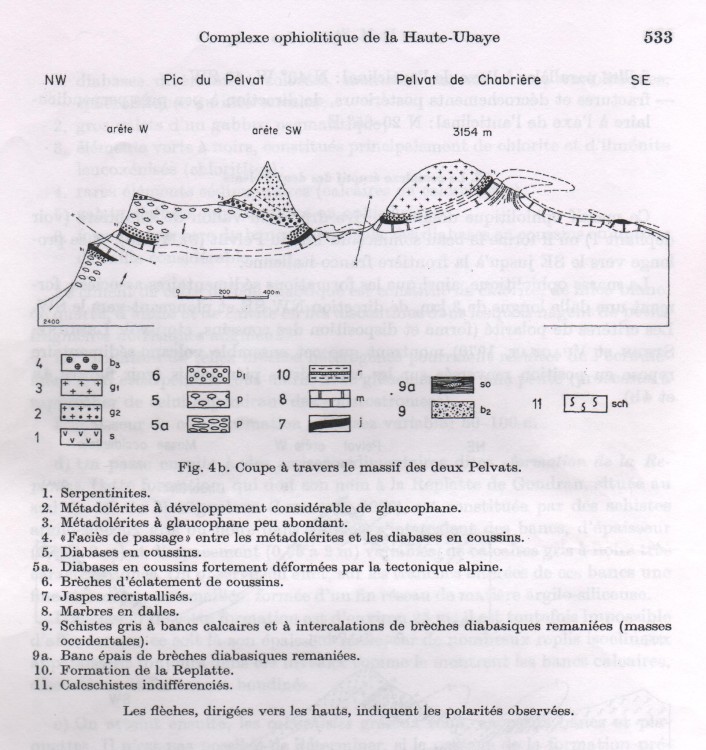

Oui c'est bien dans le Vallon de Chabrières, dans la Haute-Ubaye. En revanche le terme "bloc erratique" pour qualifier ce bloc me dérange quelque peu. Il me semble en effet que le terme "bloc erratique" sous-entend un transport significatif, le plus souvent par un glacier (d'où résulte parfois un caractère "exotique" de la roche constituant le bloc par rapport au contexte local). En l'occurrence, ce bloc se trouve vers 2350m d'altitude en limite basse de la "Casse des marchands", qui est un épandage de blocs de toutes tailles - et souvent énormes - suite à un écroulement dans la falaise Ouest du Pic du Pelvat. Le bloc se trouve à 300m environ du pied de la falaise, et son déplacement très court et simplement gravitaire n'a pas nécessité la médiation d'un glacier. J'aurais donc tendance à préférer l'appellation "bloc écroulé". Ci-dessous une coupe géologique tirée de l'article "Géologie et métamorphisme du complexe ophiolitique de la Haute-Ubaye (Basses-Alpes, France)", publié par Dieter Markus STEEN dans le Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie (année 1975). Cette coupe montre que la falaise Ouest du Pic du Pelvat est constituée, pour sa plus grande partie, par des diabases en coussins. Par rapport à la coupe, le bloc se trouve un peu à gauche et un peu plus bas que l'indication "2400". Vue des versants Ouest et Sud-Ouest du Pic du Pelvat (noir au centre), depuis Plan Parouart, à la confluence du vallon de Chabriéres et de la vallée de l'Ubaye.

-

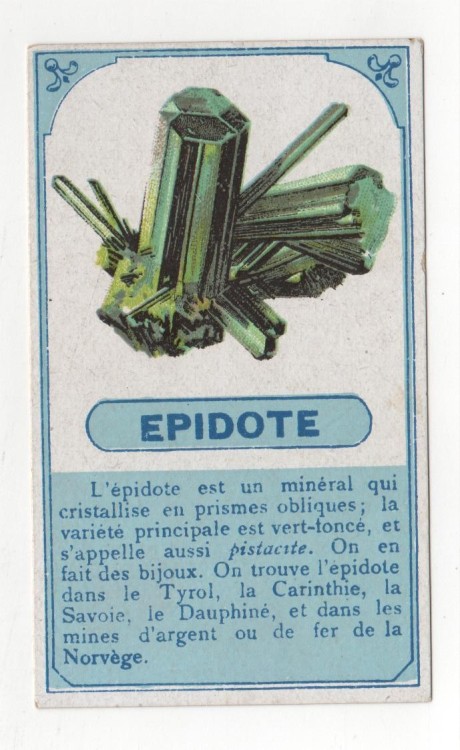

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Certes... Et ce qui est amusant, c'est que le cristal central pourrait bien être maclé. Je me demande où se trouve aujourd'hui le spécimen qui a servi de modèle: peut-être dans les collections du MNHN ou de l'Ecole des Mines, ou dans un musée de la région Nord? -

Il s'agit en effet de lave en coussins. Le bloc est en position renversée et sa structure est plus lisible en tournant la photo à 180° comme ci-dessous. En revanche ce n'est pas le secteur du Chenaillet. Il faut chercher plus au sud.

-

Un nouveau "Quoi? Où? Comment?" Je vous présente ci-dessous l'objet de l'énigme, un vieil ami que je connais depuis une soixantaine d'années désormais, et que je ne manque pas de saluer chaque fois que je passe à proximité, à ma façon que je me garderai bien d'expliciter. Et pour aller avec le titre:

-

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Image publicitaire en chromo, distribuée dans les années 1900-1920 avec des paquets de chicorée. Recto Verso -

Minéraux de Chine : photos de beaux ou rares cristaux chinois

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Calcite sur Calcite de couleur différente. Les réseaux cristallins sont conformes, avec les mêmes axes et dans le prolongement l'un de l'autre, puisque le clivage traverse les deux couleurs. -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Beaux cristaux, belle couleur fleur de pêcher, belles photos... -

Bonjour Il y a sur ce spécimen: 1/ Quelques cristaux de Quartz. 2/ Un probable carbonate en rhomboèdres aplatis plus ou moins incurvés: Dolomie ou Calcite ou Ankérite ou un terme intermédiaire. 3/ De la Pyrite ou Chalcopyrite, bien visible dans la partie cassée, avec un éclat métallique doré. En revanche, si ce minéral doré se présente en cristaux intacts dans la partie cristallisée, ils sont sans doute patinés et plus difficiles à repérer. On distingue cependant çà et là des cristaux gris plus ou moins foncé à noirs, de forme compatible avec le système cubique, comme par exemple sur la première photo une face en triangle équilatéral aux angles tronqués. Selon qu'il s'agisse d'un tétraèdre à sommets modifiés ou d'un cuboctaèdre, cela laisse le champ à diverses possibilités: entre autres Pyrite ou Chalcopyrite patinée, Galène, Tétraédrite, Blende, etc. La Galène est facile à discriminer des autres minéraux de la liste, car elle est très tendre (dureté Mohs # 2,5 donc rayable à l'ongle), laisse une trace gris de plomb et présente un clivage cubique parfait. 4/ Peut-être également quelques cristaux noirâtres un peu allongés et n'appartenant pas au système cubique: Mispickel?, Ferbérite?

-

Pyrite, marcasite ? Mais pas convaincu...

BUT a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Nicolas La Galène est très tendre (2,5 sur l’échelle de Mohs), beaucoup moins dure que la Pyrite (dureté 6-6,5) ou que la Skutterudite (dureté 5,5-6 / densité 6,5), à quoi ressemblerait également ce spécimen. En outre on distingue des formes de cuboctaèdre, compatibles avec Galène et Skutterudite entre autres. Ceci dit il me semble qu'il y avait autrefois en Ariège des usines d’aciers spéciaux, et ceci pourrait également être un produit anthropique ramené à la maison par un ouvrier : ferronickel, ferrochrome ou autre. Ou un morceau d’un minerai utilisé comme matière première dans une usine (donc naturel dans ce cas mais allochtone). -

@Britt en ce qui concerne les fossiles de parties molles d’organismes vivants, vous pourriez envisager de créer un sujet (après avoir vérifié que cela n'a pas encore été fait) dans la rubrique Paléontologie, que je visite peu et connais donc mal. En ce qui concerne vos pierres, si l’hypothèse de roches ophiolitiques - transportées par le glacier du Rhône depuis la Haute Chaîne Alpine jusqu'au plateau suisse - était confirmée, nous aurions affaire à des roches d’origine ignée ou volcanique, et donc exemptes de tout fossile. Ceci dit, les termes ”ophiolite” et "serpentinite" renvoient tous deux - étymologiquement - aux serpents, justement parce que la texture de leur surface évoque plus ou moins une peau de reptile. Et l’aventure picaresque de ces roches, anciennement croûte océanique au fond de la mer, puis enfouies à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur lors de la subduction, puis remontées au sommet des Alpes, démantelées et transportées par le glacier, vénérées et exploitées par les Néolithiques, et encore aujourd'hui ramassées de façon préférentielle par les promeneurs, vaut bien leur pesant de peau de croco.

-

Intéressant le dessin vaguement zoomorphe à l’arrière du caillou : naturel, anthropique ou un peu des deux ? Au demeurant cela fait plus style dessin animé que gravure néolithique: ça rappelle un peu le tigre Diego de l’Âge de glace! Vous connaissez probablement la "Pierre des Gottettes” à Romainmôtier: elle est réputée - au moins localement - parce qu’elle porte une gravure néolithique. Mais c'est également un bloc erratique transporté par le glacier, et elle est constituée justement... de métagabbro de l’Allalin. En fait la plupart des monuments mégalithiques du plateau d’Envy ont été construits à partir de blocs erratiques constitués de roches provenant de l’Allalin ou d’autres localités à ophiolites (secteur de Gstaad, secteur des Gets en Chablais, Grand Combin, etc). Sans avoir un doctorat de géologie les Néolithiques avaient reconnu le caractère exotique de ces roches, et leur vouaient peut-être une vénération particulière pour leur beauté. Ce qui ne les empêchait pas d’en prélever des morceaux pour tailler des haches d’apparat ou d’autres colifichets.

-

Dolomie?

-

Dans ce secteur, les terrains sont des dépôts glaciaires de toutes sortes (glaciaire, périglaciaire, fluvio-glaciaire, glacio-lacustre) reposant sur la molasse miocène. Donc en effet pas d’affleurement de roches volcaniques en place. Si ça se trouve vos pierres noir-verdâtre proviennent de l’Allalin (ophiolites de Zermatt - Saas-Fee): c’est dire qu'elles auraient bien cheminé, à dos de glacier! Si vous voulez creuser le sujet, vous pouvez consulter la thèse de Sylvain Coutterand: ”Étude géomorphologique des flux glaciaires dans les Alpes nord occidentales au Pléistocène récent: du maximum de la dernière glaciation aux premières étapes de la déglaciation".

-

Minéral à identifier teinte bleue

BUT a répondu à un sujet de Kamston dans Demandes d' identification de minéraux

Peut-être Aérinite? Normalement dureté 3 sur l’échelle de Mohs; mais si vos ongles sont un peu durs... Se rencontre en Espagne (plusieurs localités), et en France dans la carrière de Saint-Pandelon dans les Landes près de Dax. -

Bonjour Pour autant que l’on puisse en juger d’après cette vidéo, les deux petites pierres à droite, dans les tons noirs verdâtre, pourraient être constituées de serpentinite ou de métabasalte. La grosse pierre pourrait être du métagabbro. Ces roches contiennent très souvent de la Magnétite (un oxyde de fer magnétique), en cristaux disséminés ou en filonnets. Selon la richesse en Magnétite et l’homogénéité de sa distribution, la roche peut retenir l’aimant partout ou seulement par endroits, ou pas du tout. Sans en avoir la certitude, je pense que ces roches ne se présentent pas à l’affleurement dans le canton de Vaud. En revanche elles se trouvent en relative abondance dans les dépôts glaciaires ou fluvio-glaciaires hérités du glacier du Rhône, très nombreux sur le plateau suisse. Par exemple dans la vallée de l’Aubonne, entre autres.

-

Cristal Bleuté de Jarrier

BUT a répondu à un sujet de tempo dans Demandes d' identification de minéraux

La couleur est bien dans la palette de l’Albite; mais j’ai vraiment du mal à trouver une lecture convaincante de ce cristal en tant qu’Albite. Ou alors un habitus Péricline incomplet, avec vue sur la petite troncature triangulaire; mais je reste dubitatif. J’admet volontiers cependant que c’est beaucoup plus plausible que la Benitoite. Ceci dit il y a également du baryum à Jarrier... -

Cristal Bleuté de Jarrier

BUT a répondu à un sujet de tempo dans Demandes d' identification de minéraux

Benitoite? Ce serait extraordinaire ! La forme cristalline est compatible. Sinon il faut du titane et du baryum. Pour le titane no problema. Pour le baryum? Sinon une Apatite bleue avec un habitus plus triangulaire qu’hexagonal? -

3,9: je suppose qu'il s’agit de la densité ? Parce que les décimales ne sont pas de mise pour la dureté (en dehors de ,5 pour indiquer une valeur intermédiaire entre deux valeurs entières). Si c’est bien le cas, nous ne connaissons toujours pas la dureté. La pierre raye-t-elle (ou est-elle rayée par) le Quartz, le verre, la Calcite, l’ongle? Et la réaction à l’acide?

-

Le bore dans les silicates : petite question

BUT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Si Vésuvianite il y a, cela pourrait être de la boro - Vésuvianite, i.e. de la Wiluite... -

Le bore dans les silicates : petite question

BUT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Mes trois espèces préférées en rubannage dans une même roche : cela me fait regretter d’habiter si loin des Pyrénées ! -

Bonjour Acier rayé : à la fois par les parties claires à l’éclat cireux et par les parties sombres avec un moins beau poli ? Cela éliminerait la stéatite (Talc, dureté 1), la serpentinite (dureté 2,5 à 4), la Calcite et même la Variscite (dureté 3,5-4,5). Du coup il faudrait envisager une variété de Silice, ou les fameuses "jadéites du Viso”. Voir si cela raye le verre.