Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Le Patrimoine géologique du Languedoc Roussillon

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Géologie

Merci, je vois les deux taches blanches sur GG. L’accès est autorisé ? -

Le Patrimoine géologique du Languedoc Roussillon

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Géologie

Merci en bord de route ? -

Le Patrimoine géologique du Languedoc Roussillon

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Géologie

Bonjour On pourrait ajouter à cette liste patrimoniale les albitites des massifs de Lansac (Agly) et de Millas, ou d'autres. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir sur le terrain le résultat de circulations hydrothermales de grande ampleur. @zunyitepourrait certainement nous préciser quels sont les meilleurs sites pour observer les zonations métasomatiques dans ces roches. Quelques vues des albitites de Millas, facilement accessibles dans le secteur de Montalba (Sarat blanc). -

Expo/ vente rasigueres 66

phoscorite a répondu à un sujet de Steph6649 dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Hello, merci Steph Je passerai plutôt demain vers 16h30. Ça ne me fait pas trop rêver de prendre l'autoroute Narbonne-Perpignan en ce début juillet. -

+1 Une des interprétations possibles de cet effet est la difficulté de nucléation de certains minéraux dans de très petits volumes poreux. Les expérimentateurs de la nucléation ont souvent constaté que dans un milieu poreux artificiel, c'est toujours dans les plus grosses cavités que se forment les premiers cristaux. La théorie pédale un peu pour expliquer pourquoi, mais c'est une observation : c'est la ou il y a de la place que ça commence.

-

trouvailles dans le lot

phoscorite a répondu à un sujet de lulu105 dans Demandes d' identification de fossiles

Ça ressemble à l'oolithe blanche, une formation du Dogger qui affleure également en Bourgogne, et qui constitue une importante formation perméable dont l'aquifère est exploité en région parisienne pour la géothermie. C'était aussi une cible potentielle pour les projets de stockage souterrain du CO2 en France. Rojas1989_Dogger_BP.pdf -

un peut d aide merci pour cette pierre

phoscorite a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de minéraux

OK merci, nodule standard donc... -

Solubilité du mica ?

phoscorite a répondu à un sujet de Captainjaz25 dans Forum Minéraux et Minéralogie

De manière générale, passer Al en solution nécessite un milieu aqueux soit très basique, soit très acide, soit un complexant (Fluor en tête) -

un peut d aide merci pour cette pierre

phoscorite a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de minéraux

Rebonjour On peut revoir celle-ci sous un angle un peu différent SVP ? histoire de voir qui est au cœur du nodule ? -

devinette du soir : orthonougatite ?

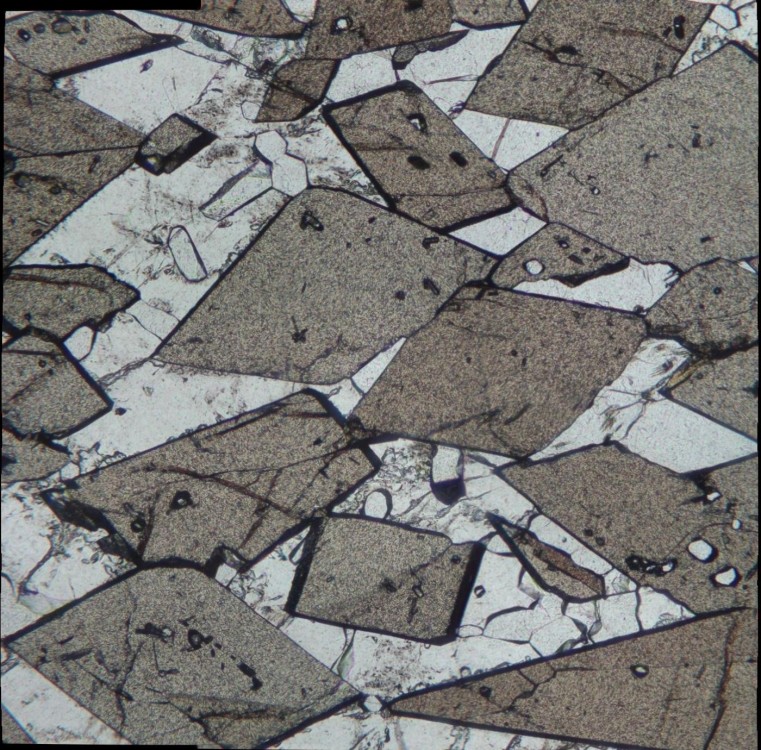

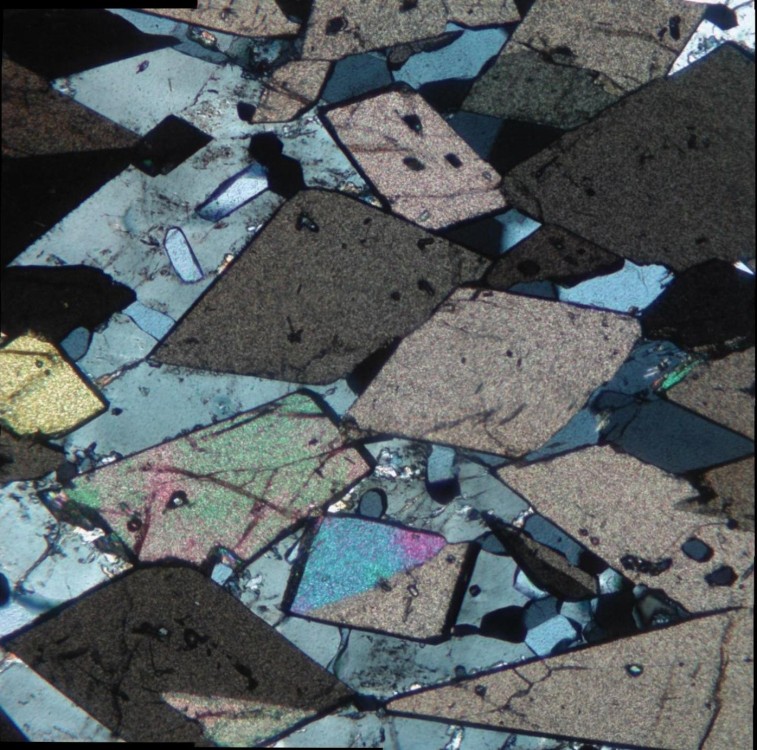

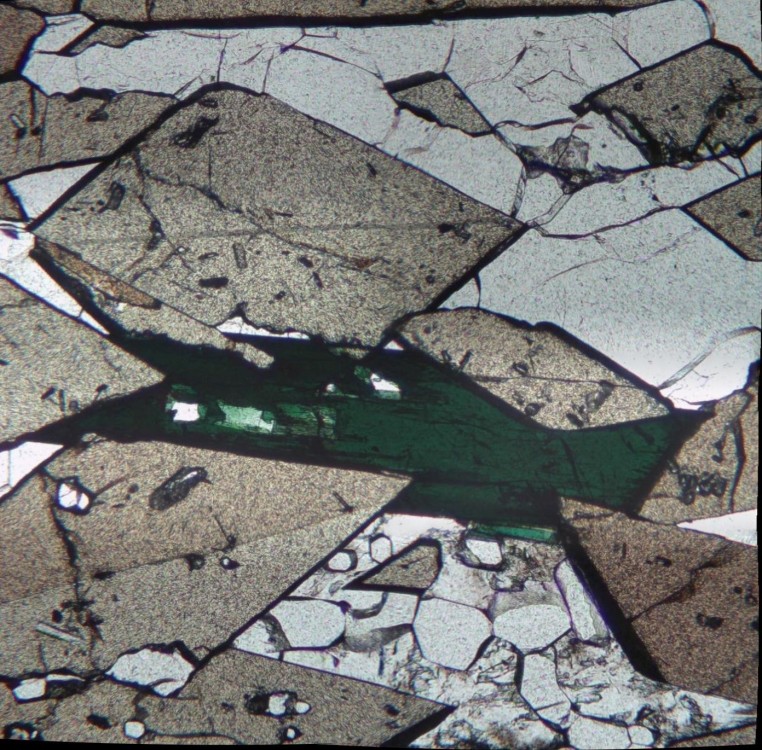

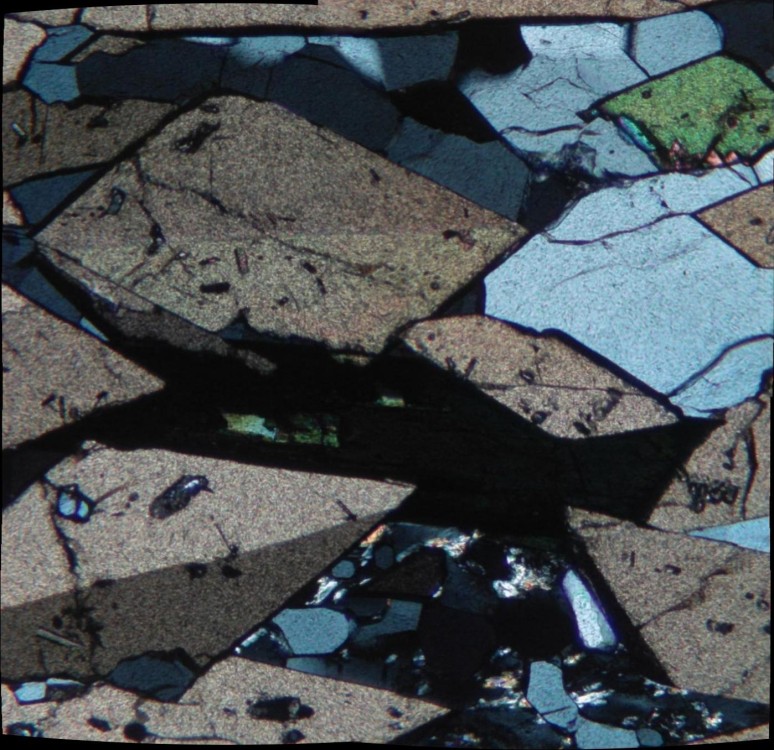

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

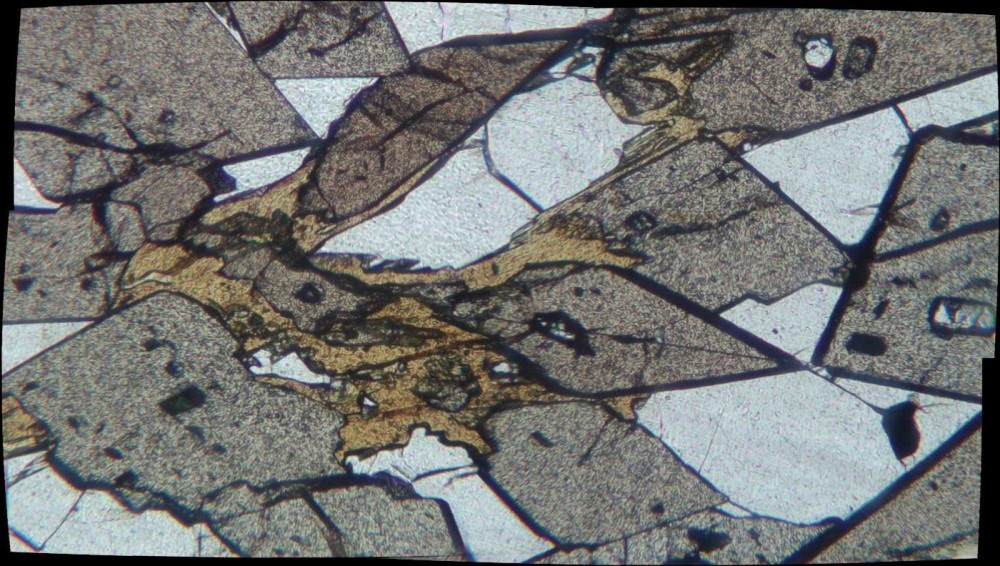

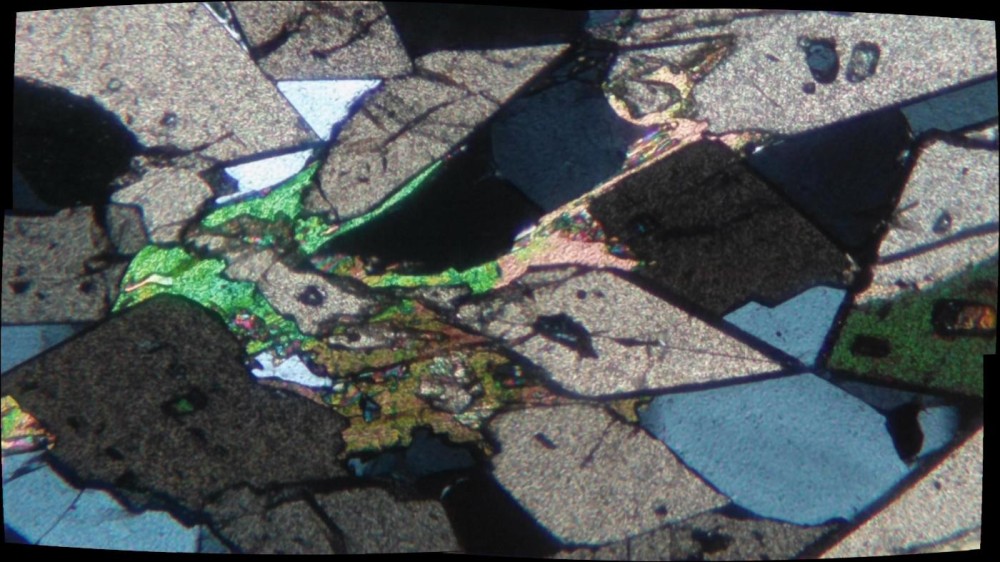

Rebonjour Je prolonge un peu ce sujet en vous proposant des photos d'un faciès voisin de l'orthonougatite, dans le même gisement, en périphérie du grand massif de Khibiny. C'est toujours une roche de la famille urtite (néphéline - hastingsite/ægyrine - apatite et compagnie) mais cette fois c'est un faciès bien plus riche en sphène qu'en apatite : l'analyse chimique donne 23% de TiO2 contre 5.5% de P2O5. Je n'ai pas le morceau de caillou, mais voici un scan de la lame mince (2x3cm) Les prismes rosés et parfaitement automorphe sont du sphène, les parties sombres de l’ægyrine et les minéraux blancs de la néphéline (interstitielle, un peu sale) et de l'apatite que l'on ne distingue pas trop bien. C'est plus clair au microscope sur une plage de 5mm : les apatites donnent les sections hexagonales à relief plus prononcé, certaines sont incluses dans le sphène A noter, les macles fréquentes dans le sphène Une vue de l’ægyrine, qui est interstitielle (comme la néphéline) dans cet assemblage Et un petit détail, qui montre la transformation partielle (très locale) du sphène en astrophyllite L'astrophyllite (le minéral brun-orangé en LN, qui polarise comme un mica) n'est pas trop développée ici, mais j'y reviendrai sur d'autres cailloux de ce gisement. -

un peut d aide merci pour cette pierre

phoscorite a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de minéraux

Mais qui englobe un silex ? -

Solubilité du mica ?

phoscorite a répondu à un sujet de Captainjaz25 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pouvez-vous préciser un peu ? Sur la muscovite, la/les biotites, les micas lithinifères, les illites ? Et ce que vous entendez par solubilité, en fait. De façon générale, c'est très peu soluble tout ça, même à 400°C, et ça dépend beaucoup du contenu en F ou en un autre complexant de Al dans les solutions. -

Minéraux du Mexique et cristaux mexicains : infos et photos

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci bien. -

Minéraux du Mexique et cristaux mexicains : infos et photos

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour Une pièce achetée au Mexique dans les années 80, mais je ne sais pas d’où elle vient. Si quelqu'un reconnait l'assemblage ? De plus près, on a l'impression d'une couche très fine de silice qui repose sur un substrat de brèche carbonatée. Ce n'est clairement pas la limonite de Mapimi. -

Merci. Très intriguant. De loin, on dirait une alternance de deux faciès sédimentaires, un plus dur / moins facile a dissoudre que l'autre, mais les parties grises (celles qui ne sont pas en relief) ne montrent pas de litage et ne sont clairement pas des niveaux argileux, donc c'est plutôt une fausse piste. On peut imaginer à l'inverse que les niveaux en relief sont indurés par de la silice ou autre chose, mais je n'y vois pas la trace d'une ancienne fracture. Sur ces parties "dures" il y aurait un petit test à effectuer : est-ce que ces parties "dures" rayent le verre ? l'acier du couteau ? ou l'inverse ? Ensuite, le matériel gris entre les bandes "dures" a un aspect bi-minéral, avec des formes allongées claires et sombres, et il y a même une sorte de zonation symétrique, mieux visible à droite de la photo, avec une concentration des parties sombres sur un millimètre au contact immédiat des parties "dures". Cette zonation me fait penser (mais ce n'est qu'une piste) à une réaction chimique entre niveaux adjacents comme on en voit souvent dans le métamorphisme et les skarnoides. Il y aurait un deuxième test à effectuer sur les parties grises : est-ce qu'elles réagissent à l'acide (le carbonate mousse quand on met dessus une goute d'HCl dilué) ?

-

Juste une autre tranche du même lard, ou presque. Les parties claires sont siliceuses. Provenance Langeac.

-

minéral sédimentaire

phoscorite a répondu à un sujet de PK67 bis dans Demandes d' identification de minéraux

Une association minérale de ce type, dans des concrétions dolomitiques du Sobrarbe (Huesca, Espagne) est décrite dans le papier ci-après: https://www.researchgate.net/profile/Christophe-Monnin/publication/281616550_Burial_Diagenesis_of_the_Eocene_Sobrarbe_Delta_Ainsa_Basin_Spain_Inferred_From_Dolomitic_Concretions/links/55fbd1e008ae07629e07c36a/Burial-Diagenesis-of-the-Eocene-Sobrarbe-Delta-Ainsa-Basin-Spain-Inferred-From-Dolomitic-Concretions.pdf?origin=publication_detail -

Rumbak Valley, Ladakh, Nord Inde en 2011

phoscorite a répondu à un sujet de pat_der2003 dans Roche et pétrographie

Tu as raison, ça pourrait aussi être une autre sorte de brèche, le morceau est anguleux et il n'a visiblement pas beaucoup voyagé. -

Rumbak Valley, Ladakh, Nord Inde en 2011

phoscorite a répondu à un sujet de pat_der2003 dans Roche et pétrographie

Bonsoir Poudingue et brèche sont produits par des mécanismes différents et n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, à part l'aspect hétérogene. Un poudingue n'est rien d'autre qu'une couche contenant des galets de rivière accumulés ensemble et consolidés pendant leur enfouissement. Comme les galets parcourent des kilomètres avant d’être immobilisés et enfouis quelque part, ils peuvent être de nature très différente les uns des autres, et des galets de calcaire peuvent côtoyer des galets de granite ou de schiste. Une brèche est formée par la fragmentation des roches situées en éponte d'une faille, lors des mouvements de cette faille. Les éléments de la brèche ont cette fois une origine très locale et ils sont souvent tous de même nature et similaires aux roches non déformées situées de part et d'autre de la faille. Dans votre exemple, on ne distingue en fait que deux types d’éléments, les roses et les verts, mais ils ont à première vue la même structure interne : une pâte dans laquelle on voit quelques petits cristaux (?) clairs, traversée par des veines blanches. Ça colle mieux avec une brèche à éléments de roche effusive acide comme une rhyolite ou une dacite (qui peuvent passer du rose au vert sur quelques centimètres) qu'avec un poudingue. -

Et une photo sous un autre angle peut-être, on aimerait bien voir la taille des grains dans les différentes couches.

-

Rumbak Valley, Ladakh, Nord Inde en 2011

phoscorite a répondu à un sujet de pat_der2003 dans Roche et pétrographie

Il y a peu de chances, ils n'ont pas de facettes, c'est plutôt des fragments de roche. Les rouges peuvent faire penser a des morceaux de rhyolite. Les fragments verts sont peut-être eux aussi des morceaux de roche effusive ou des roches métamorphiques. Le tout est emballé dans une brèche, et les veines blanches un ciment de calcite ou de silice. -

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

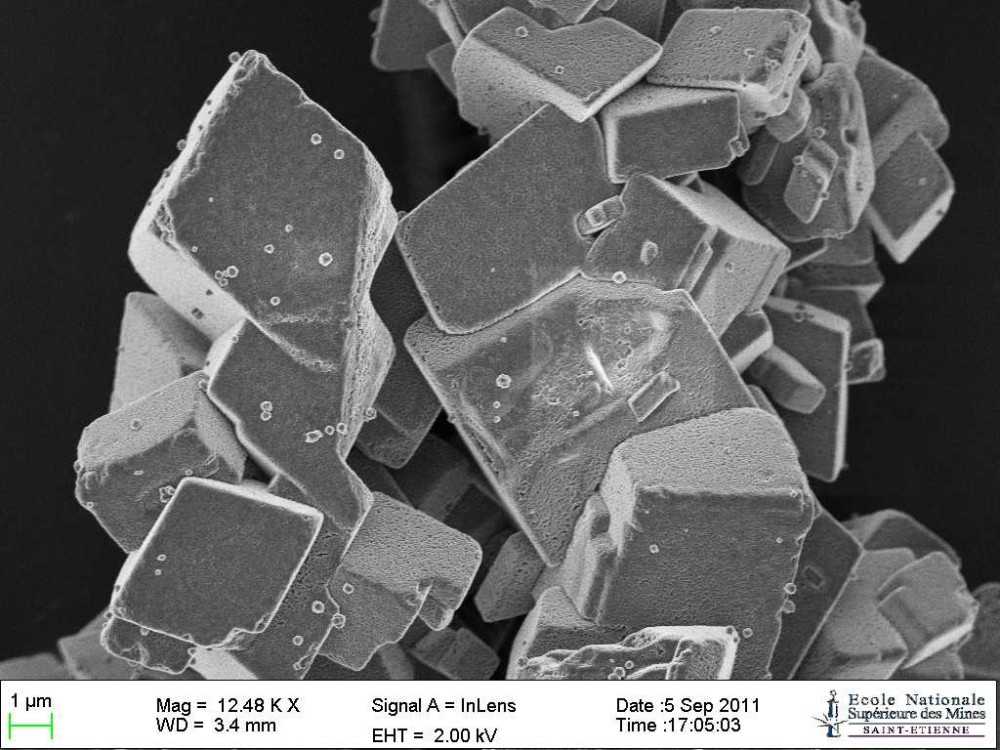

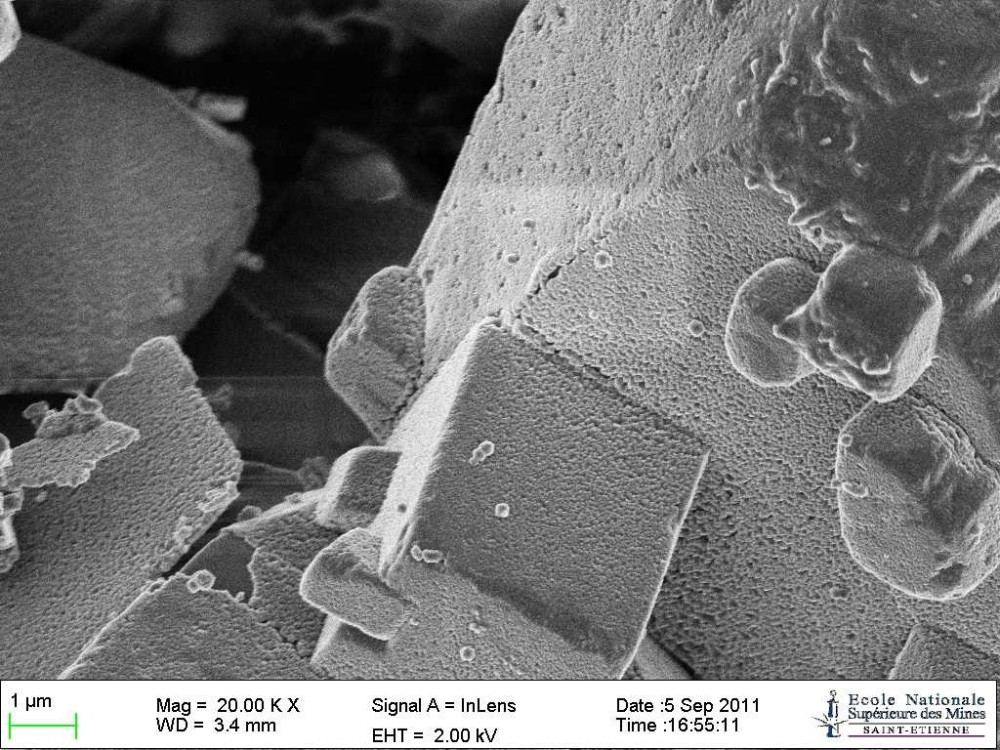

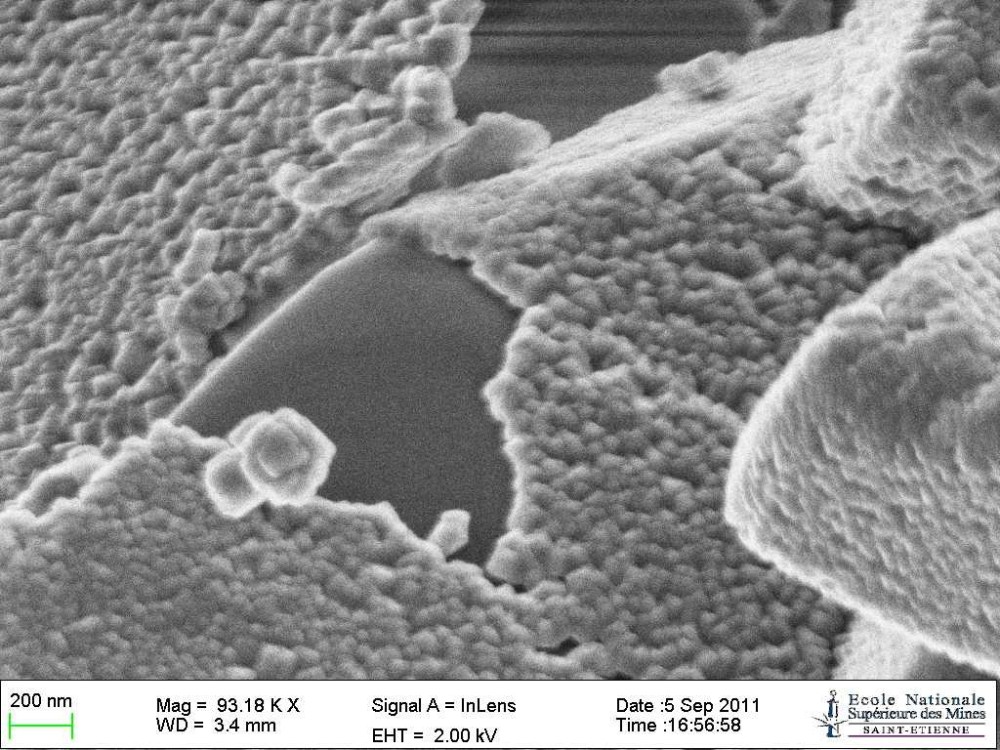

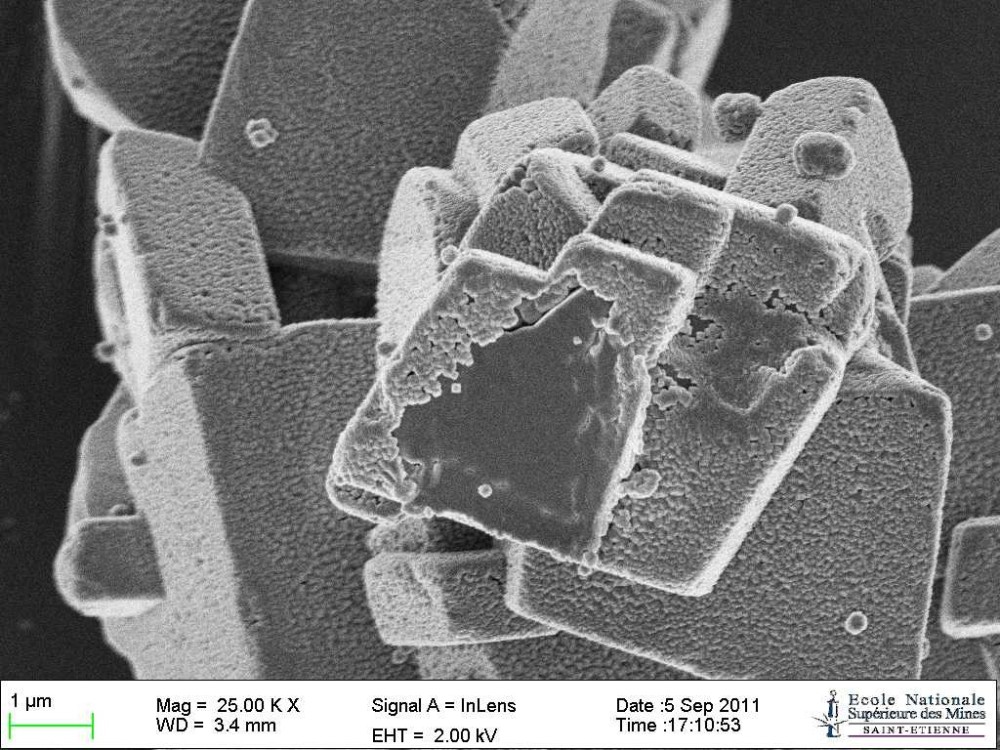

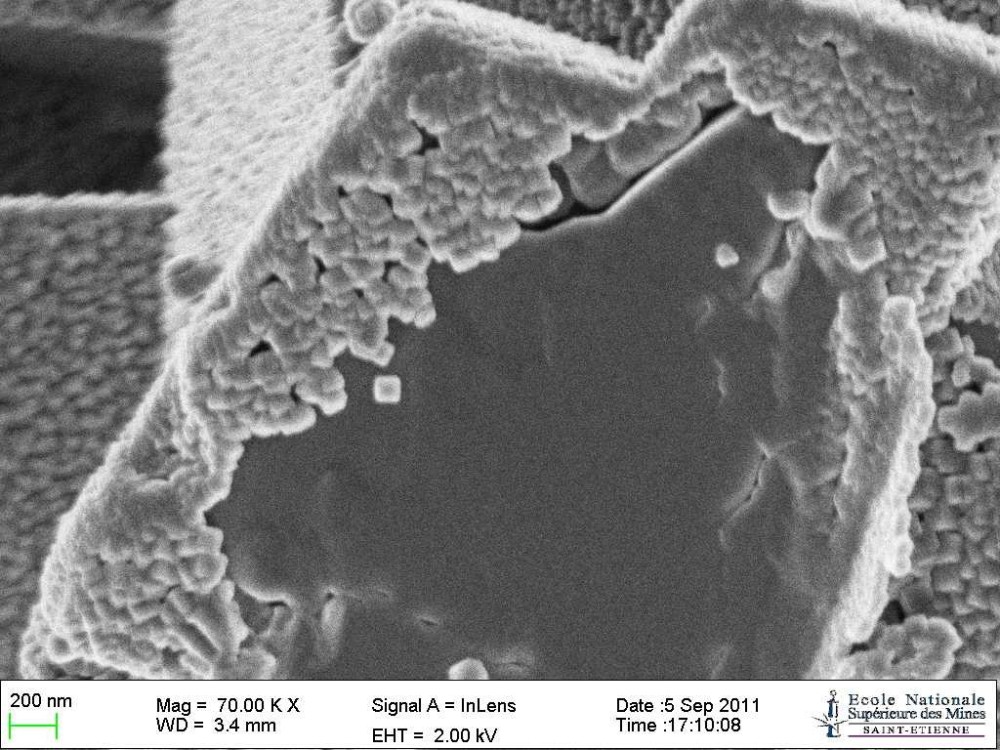

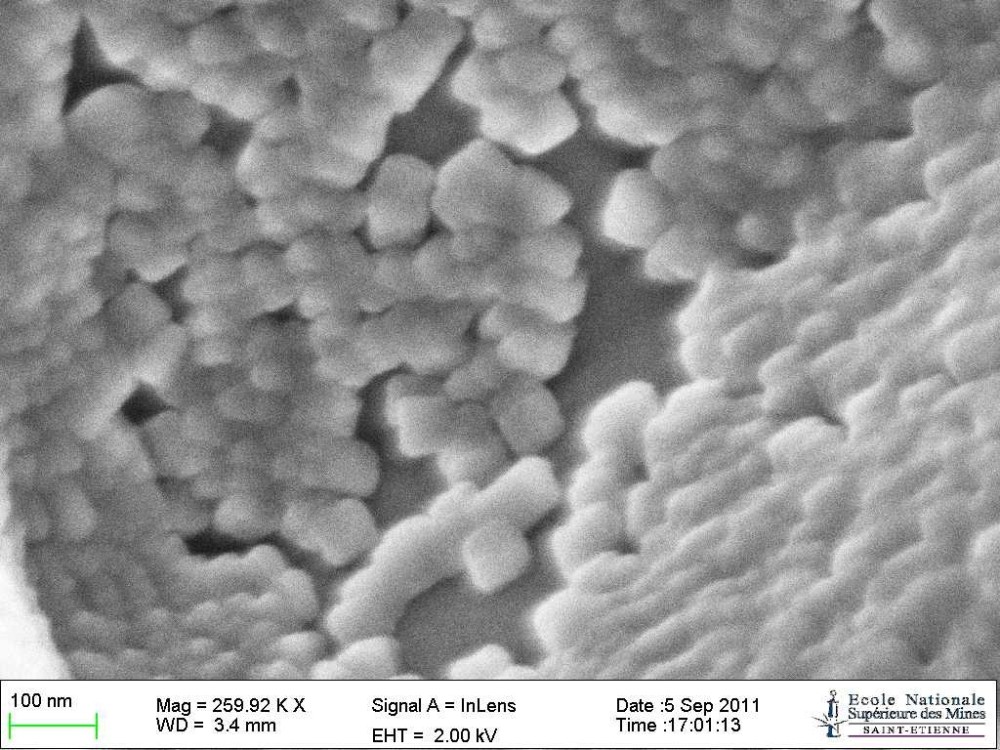

Une périmorphose artificielle : des grains de calcite recouverts de fluorite par réaction avec KF en solution. Même à 25°C, la surface des grains se couvre de minuscules cubes de fluorite en quelques minutes. La pseudomorphose complète prend une journée ou deux. CC - 1- 10.tif -

Attention, ce n'est qu'une éventualité, personne ne pourrait dire précisément de quoi il s'agit avec cette méthode. Si c'est des argiles en formation, il faudrait les sonder au MEB pour avoir une idée de leur chimie. Et ce n'est pas nécessairement une cristallisation qui a avorté, c'est peut-être juste un stade pas assez avancé de formation.

-

Tourmaline : photos de ce minéral et de ses cristaux

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci pour cet éclairage. Des tourmalines zonées concentriques normales, j'en vois aussi en lame mince dans des roches métamorphiques ou en éponte de filons de pegmatite. Mais je n'ai encore jamais vu (en lame mince) une tourmaline qui soit zonée perpendiculairement à l'axe comme les beautés de ce fil. Bref, je cherchais une sorte de règle, par exemple de savoir si c'est selon qu'elles croissent dans un milieu solide ou en cristaux libres dans des cavités qui fait une différence. Et peut être la mème règle pour d'autres minéraux (epidote, idocrase) ?