Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Erythrite de Bou Azzer sur ?

phoscorite a répondu à un sujet de Pierre-Tristan DOMERG dans Demandes d' identification de minéraux

Il y a en effet a peu près toutes les combinaisons possibles entre arseniates, sulfo-arséniates et sulfures de Co, Ni, Fe, seuls ou en solutions solides dans ce gisement. Dans les années 1975-80 ou j'y ai trainé, les déterminations minéralogiques se faisaient sur section polie, avec l'aide du grand maitre Paul Picot et du MEB du BRGM. Donc pas beaucoup de points de comparaison avec la microminéralogie, malheureusement... Comme dans tout gisement polymétallique, il y a des paragenèses primaires (de relativement haute température, disons mésothermales) et des paragenèses secondaires (dont l'erythrine). Un point assez marquant est que la répartition des arseniates, sulfo-arséniates et sulfures dans le gisement n'est pas quelconque : elle parait étroitement liée à proximité des serpentinites. La plupart des corps minéralisés se trouve dans des contacts entre serpentinites et d'autres roches (diorites quartziques a Tarouni, vulcanites acides a Tamdrost) et nous y avions relevé des zonations assez systématiques : skutterudites (arseniates) du coté du matériel ultrabasique, sulfures du coté des roches acides, sulfo arseniures entre les deux... Avec une zonation minéralogique assez similaire en ce qui concerne la gangue silico-carbonatée. Bref, l'impression d'avoir affaire a un gisement de contact basique-acide ou le gradient chimique (le pH) contrôle peu ou prou la minéralogie. -

Erythrite de Bou Azzer sur ?

phoscorite a répondu à un sujet de Pierre-Tristan DOMERG dans Demandes d' identification de minéraux

Je sèche. Il m'est arrivé de suspecter une couche d'arseniosiderite autour des skutterudites altérées. Mais basé uniquement sur la détection simultannée de Fe, Ca et As en cartographie MEB. -

Bourse échange de chatel guyon 19 août 2023

phoscorite a répondu à un sujet de grenadof dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Posé sur un gros feldspath, ca sort d'une pegmatite, donc peut-etre une spessartite. -

Pierre foret pres de Roanne

phoscorite a répondu à un sujet de Nikkis dans Demandes d' identification de minéraux

Ce que vous pouvez faire de plus simple est de tester la dureté. Si votre caillou raye la lame d'un couteau, il y a de grandes chances que ce soit du quartz. -

Mineralogie de la Savoie & de la Haute Savoie

phoscorite a répondu à un sujet de mines85 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci -

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Exact. Patience et pseudomorphose... -

Quartz chloriteux, cristallisation incomplète ?

phoscorite a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Minéraux et Minéralogie

Je reviens sur cette remarque que j'avais laissée de coté. Je me suis mal exprimé sans doute. Trouver les mêmes minéraux dans la fente et dans la roche en éponte signifie seulement qu'ils sont en équilibre avec le même fluide. Si pseudomorphose (je préfèrerais dire remplacement) il y a, ce serait du coté de l'éponte, dans ce cas. Pour ce qui est des bassins sédimentaires, la chlorite (diagénetique) résulte de la retransformation d'argiles variées. Pour les chemises autour des grains de sable, le précurseur sedimentaire c'est plutôt des argiles vertes (les green marine clays). Pour les niveaux argileux, c'est plutôt des assemblages détritiques smectite + kaolinite qui se retransforment en chlorite + illite avec l'enfouissement. Pour le reste, je ne connais pas les fentes alpines de première main... Dans le cas d'une grosse masse de chlorite située dans la fente, je me serais demandé si ce n'est pas un morceau d'éponte détaché de la paroi, et transformé par le fluide dans la fente. Voire une ancienne gouge de faille argileuse qui a été retransformée par le fluide. Pour discuter cette éventualité, je ne vois guère que la géochimie en roche, par exemple doser Ti, Zr avec Al et regarder si leurs proportions sont celles d'une argilite, mais c'est difficilement praticable sur photo. -

Mineralogie de la Savoie & de la Haute Savoie

phoscorite a répondu à un sujet de mines85 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci. Et les aiguilles dans le quartz ? -

Pierre foret pres de Roanne

phoscorite a répondu à un sujet de Nikkis dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour On ne sait pas trop identifier, un fragment de veine de quartz ou une autre forme de silice serait le plus simple. -

Erythrite de Bou Azzer sur ?

phoscorite a répondu à un sujet de Pierre-Tristan DOMERG dans Demandes d' identification de minéraux

Cette morphologie n'est pas exclue a priori. Sinon, on peut penser a la cobaltite, mais je ne vois pas de moyen de résoudre le pb. Ce que j'ai vu comme lollingite (ou safflorite) ou une solution solide entre les deux a plutôt un aspect plumeux, et c'est vrai qu'il y en a souvent en gangue de l'érythrite. En voici une safflorite-lollingite + erythrite, probablement deja postee sur Mineraux du Maroc -

Erythrite de Bou Azzer sur ?

phoscorite a répondu à un sujet de Pierre-Tristan DOMERG dans Demandes d' identification de minéraux

Bonsoir. Ça ressemble bien au minerai massif de Bou Azzer, avec de la skuttérudite, et des trous pour l'érythrine. Mais il me semble me souvenir (ça date énormément) que dans ces zones altérées, la skutt est souvent remplacée (en surface) par des minéraux de cuivre tardifs, repérés a la microsonde, mais jamais formellement identifiés. D’où l'aspect pas très gris argenté normal de la skuttérudite.. -

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Logique, merci J'ai trouvé une reponse a ma question sur la pseudomorphose dans un papier sur la diagenese des playas (Cretaceous Research, un bassin au Bresil). Certaines cavités ont des formes de cube écrasées, donc il y a eu de la compaction entre la dissolution du sel et la précipitation de la calcite. Mais vous pourriez scier votre caillou pour mieux voir les formes ? -

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

En ce qui concerne l'aspect géologie régionale, je pense que l'on peut raisonnablement en conclure que ce faciès s'est déposé, et peut-être dolomitisé, dans des conditions évaporitiques, ce qui après tout doit être assez fréquent pour des carbonates. On ne sait pas si c'est marin ou continental. Mais ce qui me préoccupe surtout, c'est le mécanisme physique de la pseudomorphose, ce qu'on peut (éventuellement) tirer de ce cas, et je me demandais s'il y avait une étude expérimentale ou une étude de diagenèse sur ce type de remplacement sel >>> carbonate. Je vais chercher, merci pour les précisions. -

Quartz chloriteux, cristallisation incomplète ?

phoscorite a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Minéraux et Minéralogie

De mémoire, j'étais tombé sur un quartz automorphe (un phenocristal) pseudomorphosé par de la chlorite dans les épontes du gisement de Bou Azzer constituées par les laves acides du Precambrien III (secteur Tamdrost). Bien sur que l'on peut corroder du quartz et précipiter de la chlorite en même temps. Il y a même une bonne raison thermodynamique (expérimentale) a cela : c'est que dans le domaine supercritique des fluides saturés en quartz peuvent difficilement transporter de l'Al. Si on inverse l'argument, des fluides capables de précipiter de la chlorite ont des chances d'attaquer le quartz. Je suis encore a la bourre mais j'y reviens... -

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

plus solubles que la dolomie j'imagine. C'est tres interessant. Dans cette pseudomorphose, on peut imaginer que la calcite bouche le trou apres dissolution du sel, ou bien qu'on a une reaction couplée dissolution-precipitation. Est-ce que ca a ete etudié ? -

Quartz chloriteux, cristallisation incomplète ?

phoscorite a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour Desolé de vous lâcher pour le week-end, mais je suis jusqu'au cou dans la bourse de Narbonne. J'essayerai de répondre après. Il se trouve que j'ai etudié les gres a chlorite, mais pas les fentes alpines. Ce n'est sans doute pas le meme style de circulations de fluides, ni les memes conditions P, T. -

Quartz chloriteux, cristallisation incomplète ?

phoscorite a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Minéraux et Minéralogie

Je ne peux proposer qu'un cadre général de réflexion sur ce type de sujet Ce qui précipite dans une veine est la contrepartie d'une variation de composition de la solution le long de son trajet. Je sais, c'est une tautologie. Mais il faut se mettre à la place du fluide pour déchiffrer les réactions et se demander pourquoi il veut changer de composition précisément a cet endroit de son circuit. Ça peut être une variation de température (souvent pour le quartz), de pression (pour certaines albitisations) et /ou une réaction chimique avec les roches des épontes. Le fait que ça cristallise à la fois dans la veine et dans les épontes en même temps est une variation sur le thème de la pseudomorphose (la localisation des produits de réaction dans la texture), ce qui est un sujet en soi. Mais il faut se garder de considérer comme acquis que, quand on a un précipité dans une veine, c'est la seule réaction chimique qui se produit. -

Quartz chloriteux, cristallisation incomplète ?

phoscorite a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Minéraux et Minéralogie

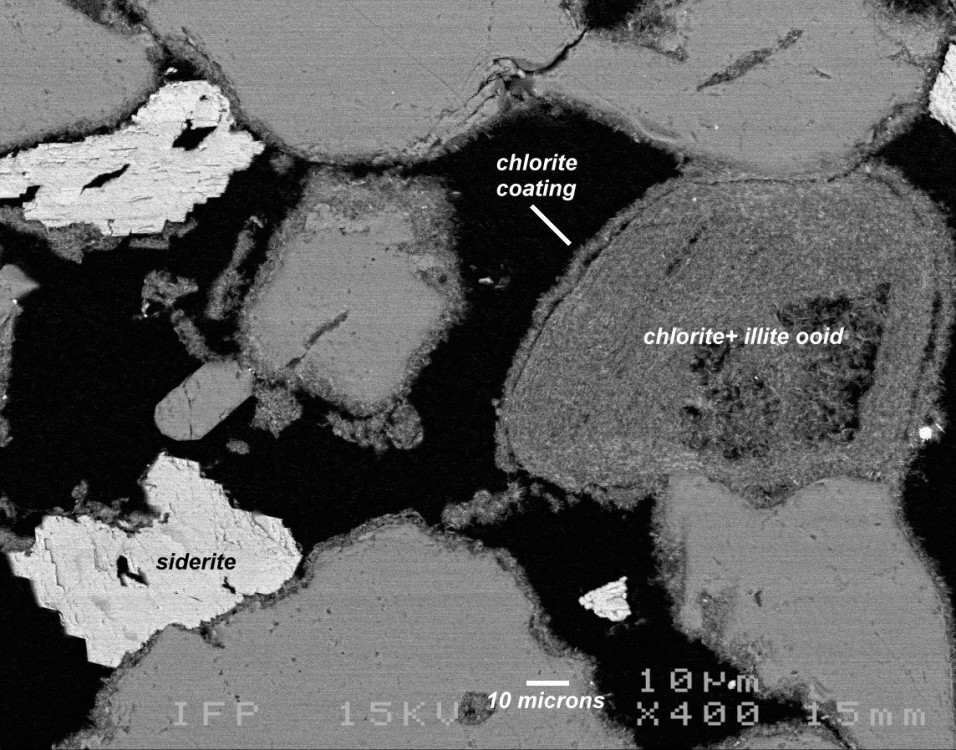

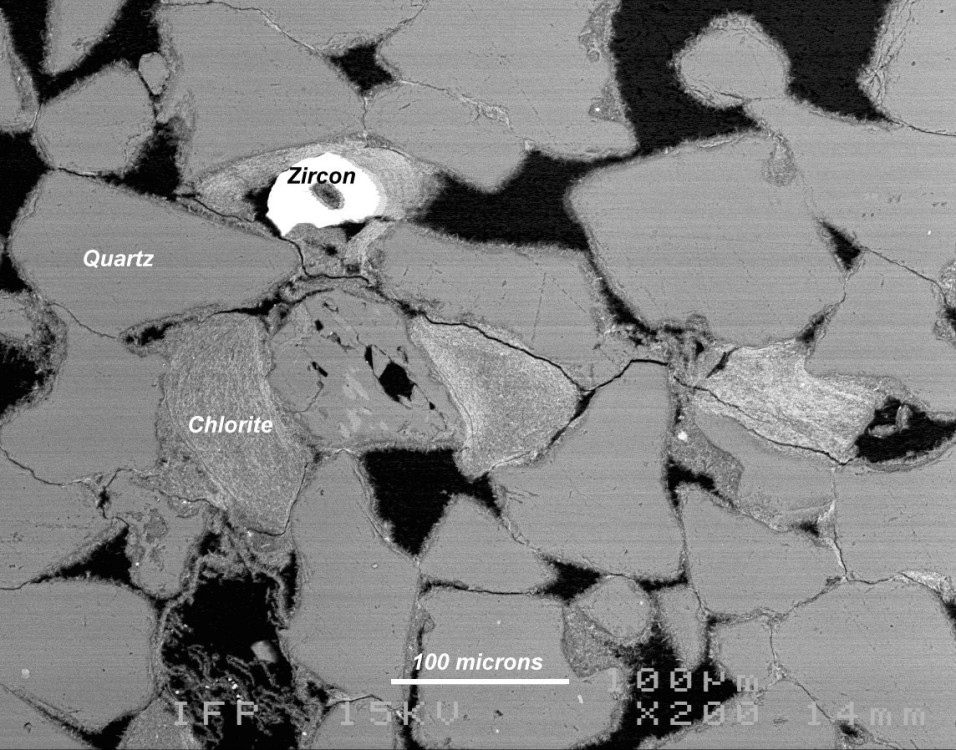

Dans la diagenese des grès, ce n'est pas tout-a-fait comme ca que ca se passe. Bien sur, le fluide est toujours présent, depuis le dépôt du sable. Ensuite, ce fluide est en partie expulsé (par compaction) puis il changera de composition au gré de l'histoire géologique. Au stade du depot, les quartz sont des grains detritiques, sans facettes. Ce qui se produit alors, parfois, c'est un depot (par le fluide intersticiel) d'une argile verte (odinite, verdine, il y en a beaucoup de types), qui forme une chemise autour des grains detritiques, et pas seulement les quartz. Cette chemise verte évolue ensuite en chlorite (elle recristallise) dans l'enfouissement ; on obtient typiquement une couche de chlorite avec une texture en nid d'abeille a la surface des grains. Ca donne une texture comme ca au MEB. Dans la diagenese d'enfouissement, on considere qu'à partir de 80°C environ, les grains de quartz détritiques peuvent former des surcroissances (qui vont être facettées), et il le font immanquablement quand on enfouit les grès encore plus SAUF s'ils ont été des le debut recouverts de chlorite ou d'un precurseur de cette chlorite. -

Application Rock Identifier

phoscorite a répondu à un sujet de Géomac dans Forum Minéraux et Minéralogie

Splendide. On en sait plus sur la forme précise de silice ? microquartz, cristobalite ? -

Quartz chloriteux, cristallisation incomplète ?

phoscorite a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Minéraux et Minéralogie

Intéressant, jamais rencontré ce cas de figure ; c'est toujours un mystère pour moi, mais il faut quand même que ça circule pour remplir la poche de chlorite. Ceci étant, l'inhibition de la croissance (ou la surcroissance) du quartz par la chlorite fonctionne bien même lorsque le milieu reste très ouvert. Le phénomène n'est pas uniquement lié à l'absence d'alimentation. C'est un type de diagenèse très étudié par les pétroliers, car cette inhibition empêche la croissance du quartz de fermer complétement la porosité des grès lorsque l'enfouissement est assez profond, et les réservoirs sableux chloritisés sont parmi les plus perméables (et les plus productifs) que l'on connaisse (je ne parle pas des reservoirs carbonatés, bien entendu). Les réservoirs "historiques" du bouclier Saharien (Silurien, Devonien) entre la Lybie et l'Algerie ont cette remarquable propriété de NE PAS être cimentés par le quartz alors qu'ils se trouvent a grande profondeur. Ça fait très bizarre quand on a la chance de voir des carottes de sondage profonds (4000 m) de ces gisements de trouver des horizons de sable vert (grains de sable chemisés de chlorite) qui ne sont même pas consolidés. -

Développement rapide de cristaux sur lignite

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Minéraux et Minéralogie

Jarosite, je ne sais pas l'identifier, mais c'est une très bonne idée. Surtout avec de l'engrais bleu (NPK) dans les pots. J'ai de vieilles pyrites qui tombent en ruine, je vais faire quelques essais dans le jardin. -

Développement rapide de cristaux sur lignite

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Minéraux et Minéralogie

Salut Alex. Tres sympa, tes plantations. Tu avais de la pyrite dans tes pots ? -

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour. Tres interessant. Pas d'objection a une pseudomorphose de gypse, voire de gypse fibreux, aussi bien que d'un tapis de selenite. Quant au carbonate, ce pourrait etre de l'aragonite ? -

Vraiment très chouette, le coté fragile et un peu éphémère en plus...

-

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonsoir. Je ne vois pas la texture en 3D, donc je n'avais pas refléchi a l'architecture sedimentaire. Je pensais juste en termes de pseudomorphose et de timing. Si les formes blanches du gypse sont maintenant de la silice, mettons cristobalite, on s'attendrait à voir les fibres aller de la bordure vers l’intérieur de la forme. A moins qu'il n'y ait déjà de la silice (primaire) dans la matrice auparavant. Pour le reste, le carbonate silicifié, la question serait continuité optique ou pas ?