Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Dans la mesure ou on est sur des parageneses hydrothermales avec des circulations pervasives, on s'attend a trouver le minimum possible de mineraux porteurs d'un constituant chimique difficile a déplacer (Ce, Y) par les fluides. Et donc, par exemple, faire coexister allanite (Ce) et monazite à l'équilibre chimique est assez acrobatique. Cette règle assez théorique je l'admets volontiers est heritée de l'ecole russe (D.S. Korzhinskii, 1970, theory of metasomatic zoning). pour interpréter cette coexistence, je serais tenté de faire appel a plusieurs evenements hydrothermaux superposes avec des fluides de chimisme assez contrastés, qui tantot stabilisent l'allanite (une epidote) tantot la monazite. A priori, la premiere est a l'aise dans un environnement calcique, la deuxieme dans un environnement chimique alumineux. Et ca ne me surpendrait pas de voir de l'allanite retromorphosée en monazite comme j'ai eu l'occasion de le voir ailleurs. Il y a aussi quelques scapolites qui trainent, parait-il dans les marbres du toit. Mais sur le fond, invoquer le Trias est facile, d'autant plus facile que lorsque tout le sel a été bouffé, il reste encore les sulfates pour fabriquer des fluides un peu différents.

-

Merci a vous deux. Si quelqu'un voit passer le papier de De Parseval sur la mineralogie des porteurs de REE : C. R. Acad. Sci. II 324 625-630, 1997 ..... C'est assez fascinant d'avoir simultanément plusieurs porteurs de Terres Rares (allanites s.l., monazites, xenotime) dans ce gisement.

-

Il semblerait aussi qu'il montre une zonation de composition, de très brun à la racine à plus vert (plus proche d'une épidote simple) en allant vers la pointe. Je n'ai pas réussi a extraire les papiers qui décrivent la composition de ces allanites : quelqu'un les a ? et quelqu'un (une) sait-il (-elle) si ces allanites contiennent du Th en plus des REE ?

-

magie de la luminescence / devinette

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

J'avais écarté cette idée en voyant du bleu vif dans la trame et en me disant que les microlithes devaient être du feldspath alcalin. Mais pour les zonations, ce n'est pas très different de ceux-ci, qui viennent de granites a deux micas hercyniens. -

magie de la luminescence / devinette

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Chouette prise de vue. Au MEB je présume ? Peut-être une apatite ? Ça me parait un poil trop trappu pour un zircon. -

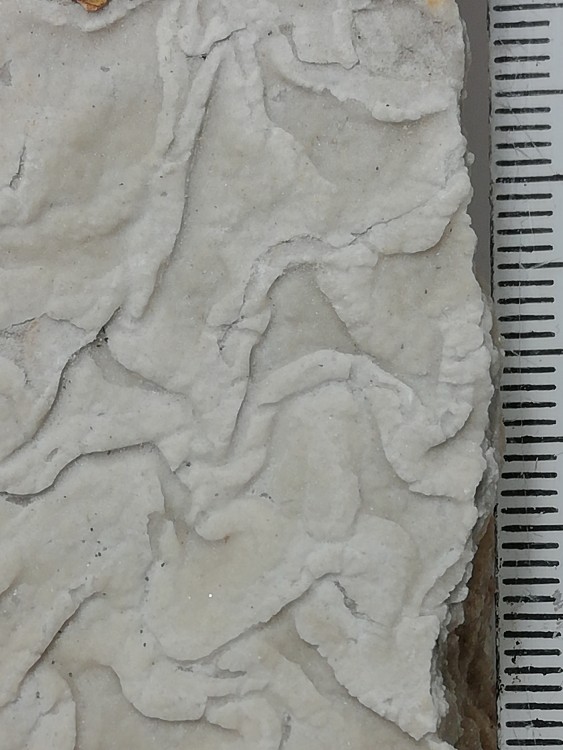

Hello J'ai parcouru un peu la littérature sur les bioconstructions (dont les stromatolites) et les structures sédimentaires induites par l'activité microbienne (les MISS) et j'ai un peu de mal à saisir ce qui ferait des structures liées aux biofilms, mats et compagnie quelque chose d'inespéré dans l'enregistrement sédimentaire des évaporites. J'ai peut être raté quelque chose... Pour info, voici d'autres photos de structures sédimentaires provenant du même gisement qui s'écartent suffisamment de ce que l'on a l'habitude de voir dans un sédiment détritique pour que l'on soit tenté de l'attribuer, directement ou indirectement (via les variations de cohésion induites dans le sédiment), à une activité microbienne. B1 : accumulations de gaz cherchant a s'échapper ? B2 : rides multidirectionnelles variées B3 : déformations enterolithiques ? Merci de votre attention.

-

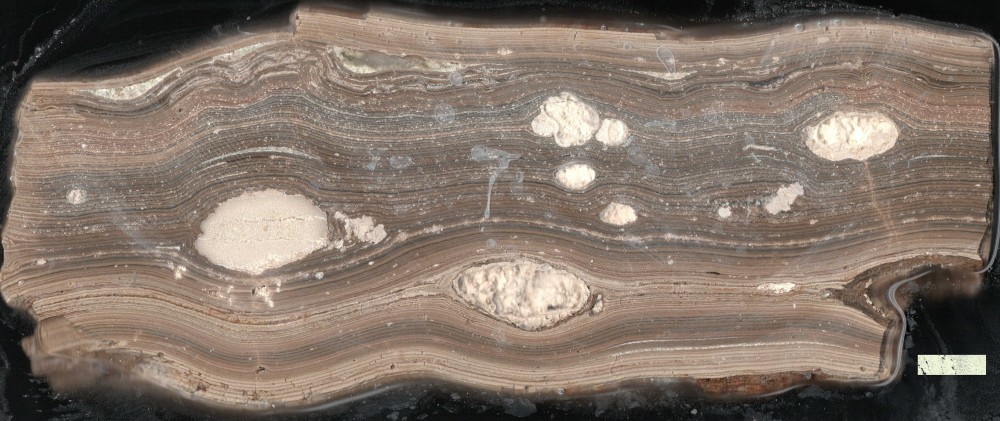

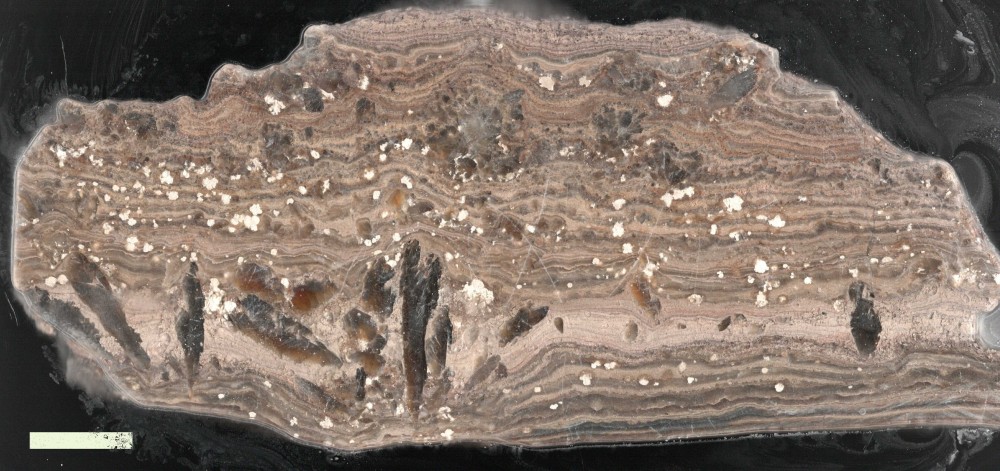

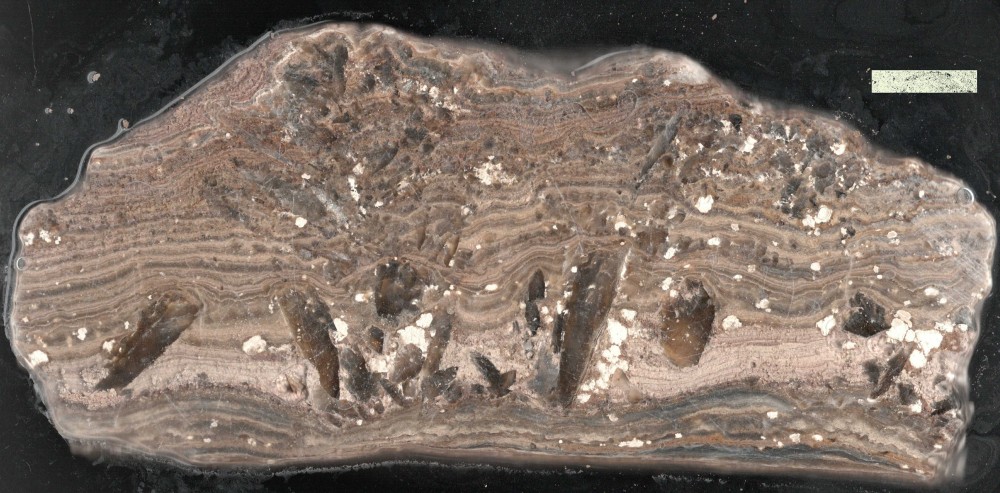

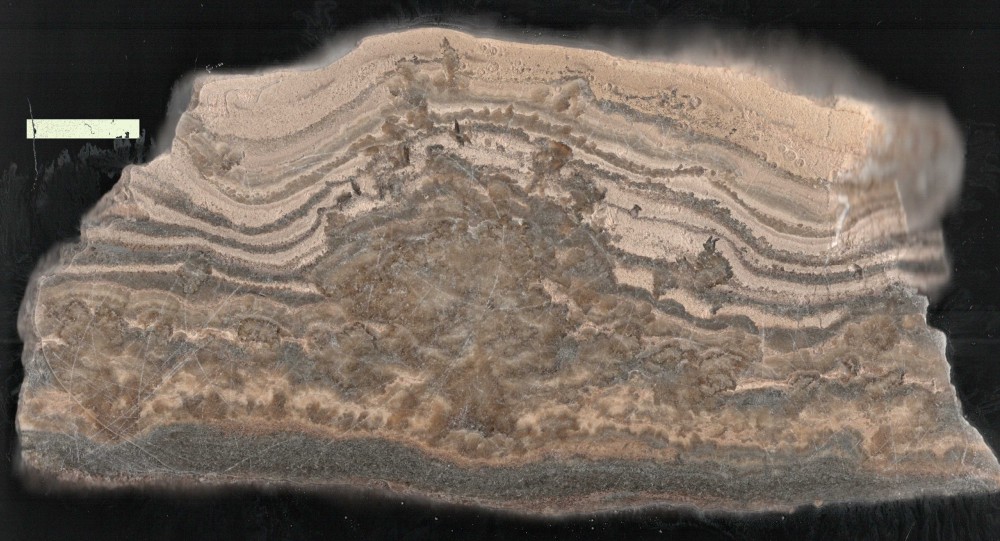

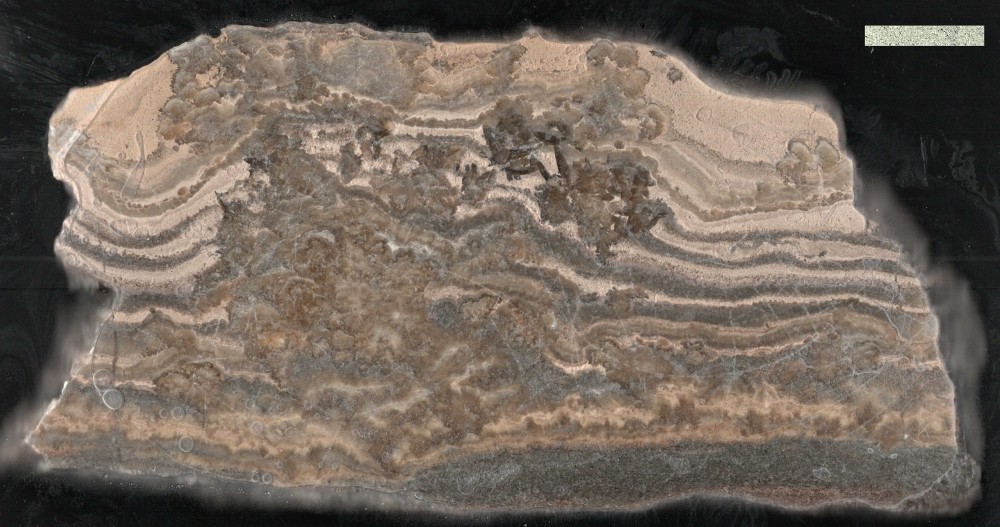

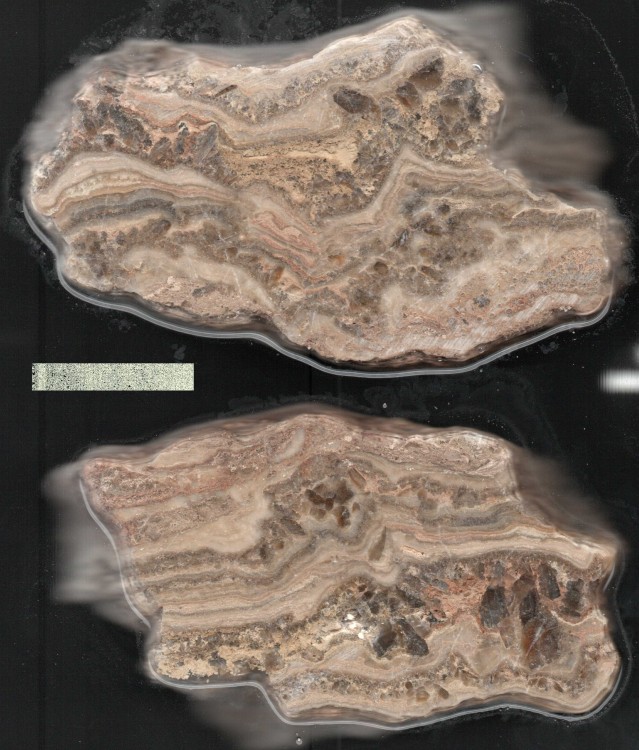

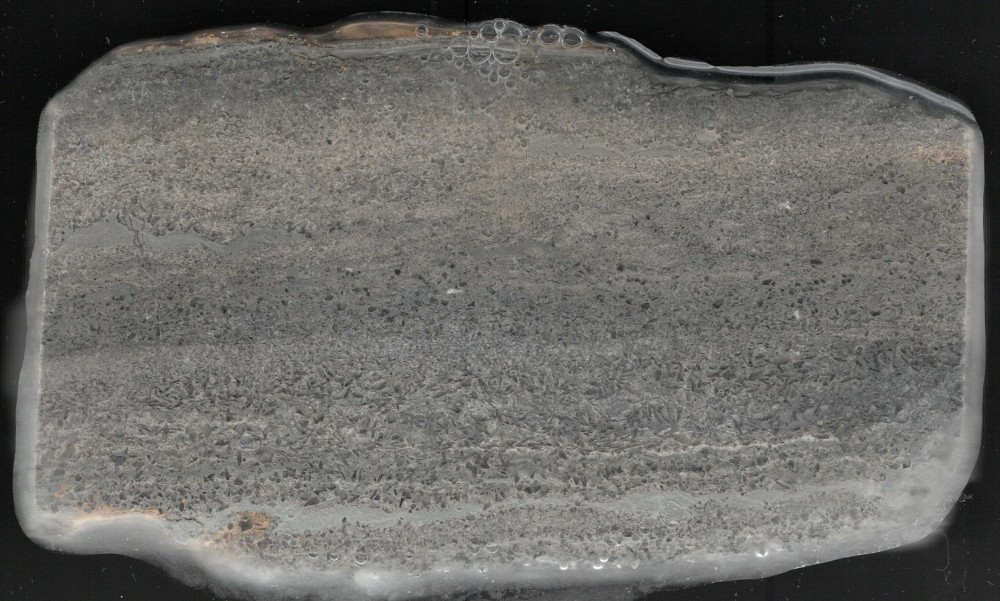

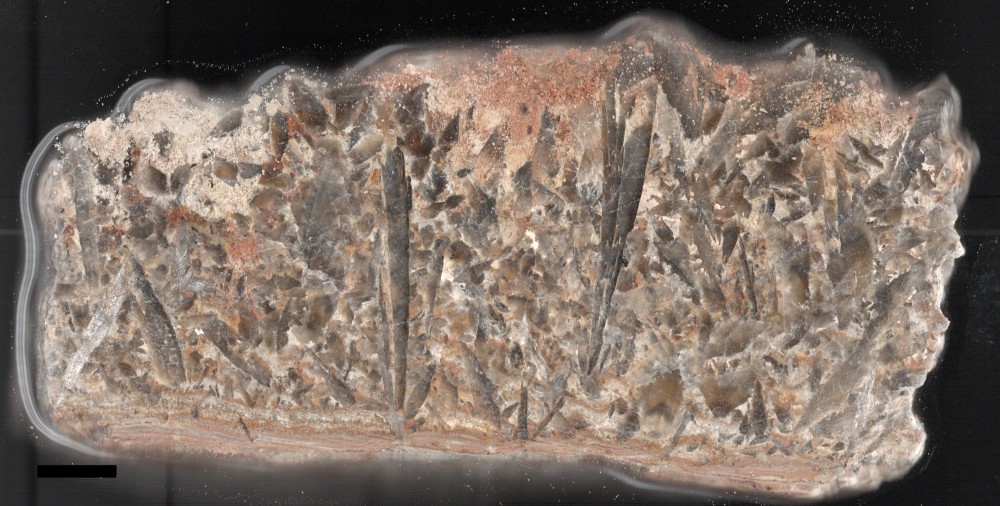

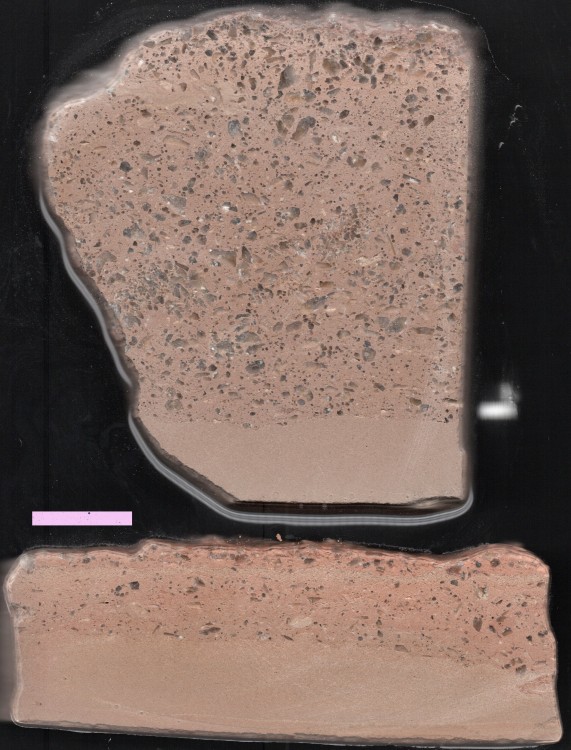

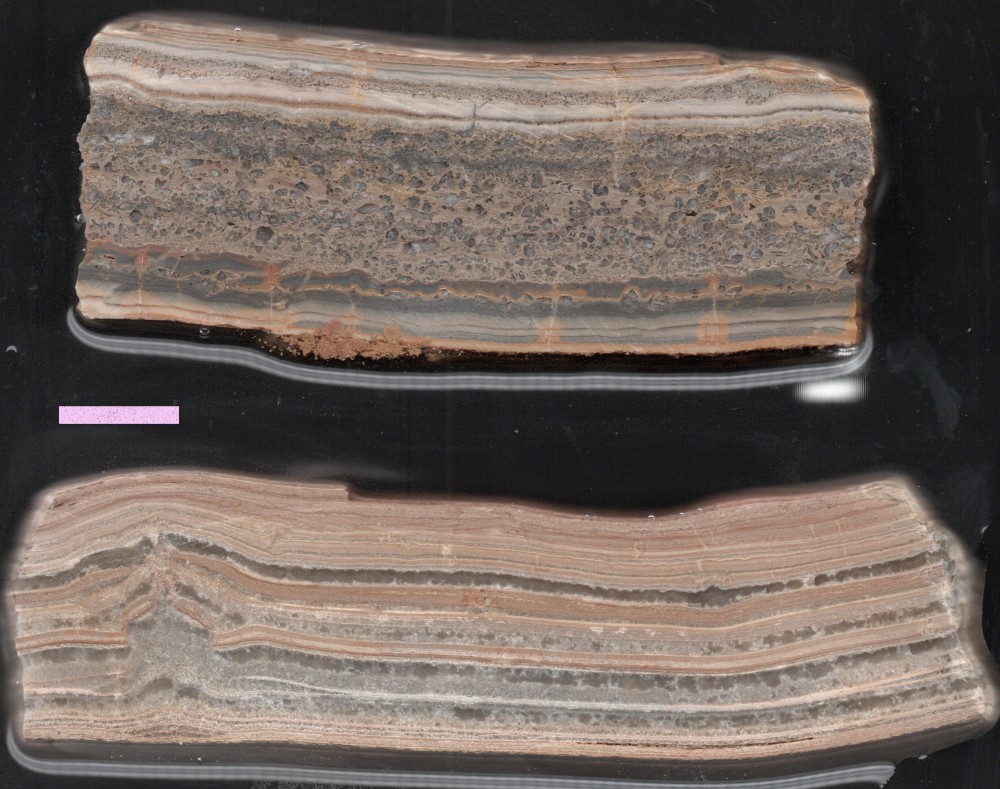

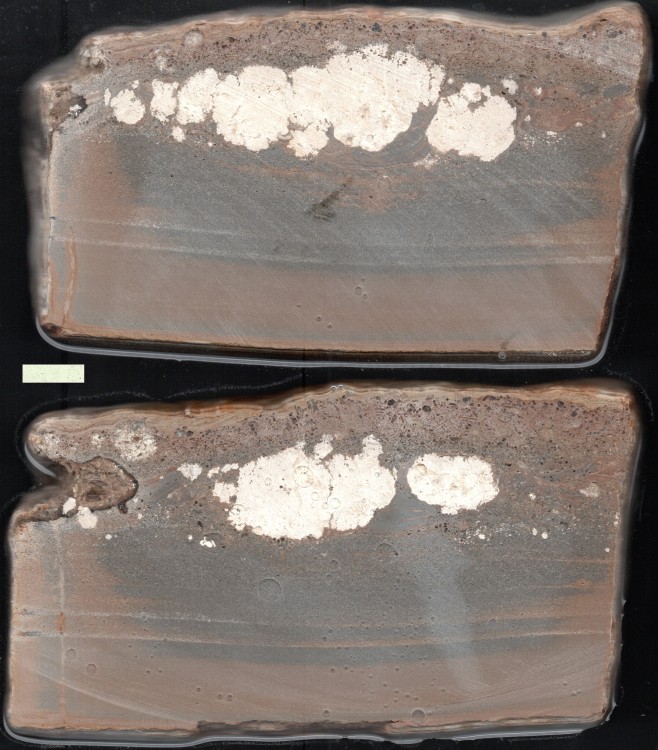

Merci @STR pour cet éclairage sur une relecture des textures et sur le monde des microbialites. Après une deuxième collecte, je poursuis mes coupes (numérotation des sections , et barre d’échelle à 1 cm) pour permettre de poursuivre une discussion. Coupe 8 : des nodules de S natif dans un sédiment fin, silteux. Il semble que la croissance des nodules ait déformé le matériel autour. Coupe 9 : encore des nodules de S natif, mais cette fois dans un sédiment plus grossier, avec un granoclassement très distinct. Sur celui-ci, pas d’ambiguïté sur la polarité. La structure sédimentaire fait penser à une turbidite... Coupe 10 : la plus réussie je crois, d'autant qu'il y a aussi du S natif dans les cavités. Coupe 11 : encore des niveaux à microbialites présumées, avec des départs de rosettes de gypse perçant ces derniers. Coupe 12 : idem en plus petit et plus torturé. Coupe 13 : un niveau détritique avec des laminations et du classement. On doit pouvoir parler de gypsarénite. Il y a des intraclastes argileux (sur la gauche vers le milieu), et la structure me parait proche de celle d'une turbidite, si quelqu'un a un avis de sédimentologiste... Coupe 14 : un autre faciès détritique, cette fois chargé en matière organique : il faut bien qu'il y en ait dans le bassin, pour produire le H2S qui sert a fabriquer le S natif d'après ce que j'ai compris de la littérature.

-

Merci pour ce retour enthousiaste. J'aimerais bien comprendre ce qui serait caractéristique des biofilms sur les coupes verticales. Les laminations à alternances gypse (gris) / carbonate (blanc ou beige) ? Et comment doit-on lire ces rythmites : le niveau algaire est dessus ou dessous ? Si ça existe, un peu de biblio sur ces textures serait bien utile. Du point de vue minéralogique, je n'ai vu que de la dolomie comme carbonate. Dans une interprétation "biofilm", peut-on supposer qu'elle se forme en même temps que le gypse ?

-

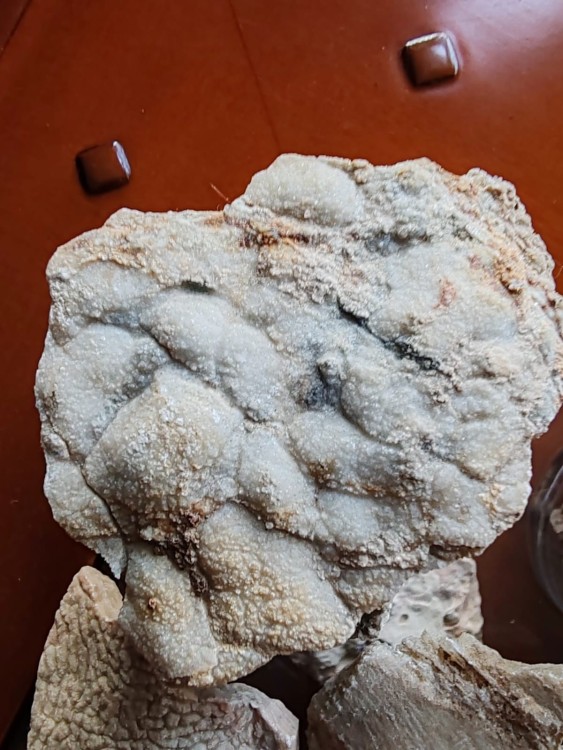

A vot bon cœur, une autre structure que j'ai du mal à déchiffrer, en surface (ou en base) de banc : peut-être un tapis algaire ?

-

Identification minéraux Haute-Loire

phoscorite a répondu à un sujet de Tay3 dans Demandes d' identification de minéraux

+1 . Pour être un peu plus explicite, car c'est une roche, on envisage un fragment de micaschiste ou de migmatite. On en trouve aussi pas mal dans les gorges de la Loire en amont du barrage de Grangent. -

Une analyse de terres rares

phoscorite a répondu à un sujet de said.saad dans Foire aux questions du forum de géologie Géoforum

C'est bien ce que j'imaginais. Un parfum de carbonatite. -

Une analyse de terres rares

phoscorite a répondu à un sujet de said.saad dans Foire aux questions du forum de géologie Géoforum

C'est beaucoup de REE pour une fluorine. Tu n'aurais pas du Sr et du Ba avec le 3 ? -

Rebonjour a tous. Je change de gisement, mais pas de sujet. Cette fois, c'est dans l'Oligocène de Narbonne (11) sur des haldes qui sont visiblement déplacées mais qui peuvent correspondre a un ancien gisement de Soufre. Je voudrais bien vos avis sur l'aspect pétrographique et / ou sédimentologique des faciès que j'y trouve. NB: les barres d'échelle sur les sections sciées et scannées font 1 cm Facies 1 : une couche de gypse massif en gerbes. Je présume précipité dans l'eau sur le fond de la lagune.... Facies 2 : une autre couche de gypse massif, mais cette fois le sédiment déposé dessus (peut-être des varves saisonnieres) a limité la croissance qui ne se poursuit que sous forme de rosettes en perçant et en déplaçant les sédiments. Vues de dessus, ces protubérances ressemblent a des barytines crêtées, mais c'est du gypse lenticulaire. Faciès 3 : Un composite de niveaux fins et de gypse dans lequel les cristaux lenticulaires semblent s’être développés dans la vase. Facies 4 : détritique : morceaux de cristaux cassés emballés dans du sédiment fin (argiles + dolomie). J'y ai vainement cherché un granoclassement. Du point de vue sédimentologique, peut-être une coulée boueuse ("matrix supported") Facies 5 : encore des niveaux a laminations et des alternances de niveaux fins et blocky. Facies 6 : des concrétions de S natif (les nodules clairs) dans un sédiment silteux et dolomitique. Je ne sais pas ou est le haut et le bas sur cet echantillon et je le montre peut-être la tête en bas si on considère qu'il y a un granoclassement ????

-

Exploitation de sable noir à titane

phoscorite a répondu à un sujet de said.saad dans Foire aux questions du forum de géologie Géoforum

Oui, l'ilmenite est séparable si les cristaux sont independants, mais le rutile ne sera pas magnetique. Et on peut avoir des anciennes magnetites hématisées qui contenaient des exsolutions d'ilmenite, ce qui rendrait la separation tres difficile. -

Front de transformation lateritisation

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

C'est moi... Il est bien pratique d'avoir de la contradiction quand on part sur une fausse piste. -

magie de la luminescence / devinette

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Un autre groupe de plagioclases en cathodo, puis en lumiere transmise. Champ 3x2 mm. La zonation montre un cœur un peu altéré à inclusions de biotite dont les contours sont émoussés suivie d'une couronne sans inclusions qui luminesce en jaune. C'est interprété comme une figure de "mélange" ou de recharge magmatique, les parties anciennes étant légèrement fondues et reprises dans un nouveau magma. Ces plagios proviennent d'une enclave microgrenue du granite de Millas-Quérigut (66). -

Front de transformation lateritisation

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Non. et je n'ai pas ramené de morceau (pas de marteau). Mais ça ressemblait bien a un dyke. -

Front de transformation lateritisation

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Test effectué. Vous aviez raison, c'est du rapporté. Après sciage, on devine un peu mieux une structure bréchique : les fragments ferrugineux sont assez anguleux. Et les parties plus claires, jaunes, sont limoneuses, et contiennent probablement du quartz (ça raye). -

Petits souvenirs de la Union. Des morceaux extraits lors d'un stage effectué dans les années 80, l'exploitant du gisement était la Penaroya. Une biyramide de quartz un peu améthysté (10 cm pointe a pointe) Et des galènes centimétriques, le tout sur un substrat de greenalite et siderite voire de quartz

-

-

Bravo Alex

-

Front de transformation lateritisation

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Ça, je peux faire. Et c'est une excellente suggestion. Je ne vois pas le quartz, mais je peux scier le morceau que j'ai ramené. Merci beaucoup pour ce retour. -

S'agit-elle d'une syénite industrielle?, pouvant extraire du feldspath dedans ?

phoscorite a répondu à un sujet de said.saad dans Roche et pétrographie

Bonjour La première est a priori la plus intéressante car la plus riche en feldspath alcalin (peu de Ca). Mais l'aspect macroscopique et l'analyse chimique suggèrent qu'il s'agit d'un pegmatoide (surtout la teneur très basse en TiO2), et on ne peut pas raisonnablement espérer qu'elle constitue un volume important. Pour l'exploitabilité de ce type de roche, je doute. Je craindrais un peu que, même une fois séparé des autres minéraux, le feldspath alcalin ne contienne encore du Fe dans son réseau cristallin. -

Front de transformation lateritisation

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Merci beaucoup pour cet éclairage. Au risque de me planter, néanmoins, j'essaye de retourner l'argumentation. Vous voulez dire que le basalte a été fragmenté en surface, que les fragments ont été altérés, puis ont subi une cémentation qui les a ressoudés pour former cette roche noduleuse ? NB : elle n'a l'air vacuolaire qu'en surface, ce qui est riche en Fe (rouge brun) est juste plus résistant à l'abrasion que ce qui est plus clair (plus de kaolin ?). Et vous suggérez que la limite basalte / zone noduleuse correspond avec la (paléo) limite inférieure de la fragmentation mécanique ? J'ai un peu de mal à concevoir une fragmentation mécanique qui produirait des clastes d'une telle régularité : la périodicité des nodules est très constante entre 1 et 2 cm sur au moins 1m de profil vertical et 20 m latéralement. Pourquoi cela vous parait-il évident ? Sans doute si on suppose que les morceaux altérés perdent leur cohésion et sont obligatoirement déplacés. Mais si dans un profil les zones situées sous la cuirasse sont cémentées, il n'y a aucune raison qu'elles soient déplacées latéralement. Il y a ici une autre difficulté, c'est ce que l'on met comme ingrédients dans "érosion" : mécanique, chimique... Si ce basalte fait relief, cela peut suggérer qu'il est plus résistant mécaniquement, en effet. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Par rapport aux roches sédimentaires (présumées, je ne les ai jamais vues) du voisinage, le basalte est très probablement la lithologie la plus riche en Fe et Al du coin. Du coup, dans la perspective d'une altération chimique sur place, c'est très probablement la lithologie qui concentre le plus de constituants insolubles et donc celle qui risque de rester en relief simplement par lessivage des autres constituants lorsque les réactions chimiques avancent. Et dans ce cas, le fait qu'elle reste en relief devient un argument en faveur d'un caractère autochtone de l'altérite. Encore un cas simple mais compliqué ? -

Front de transformation lateritisation

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Bonjour et merci pour ces pistes de réflexion et les observations sur la zone de Mako. Je suis allé trainer aussi dans la boutonnière de Kedougou. Je crois comprendre l'argument pour l'allochtonie, et surtout l'échelle d'observation à laquelle il fait sens. Dans le cas qui m'a interpelé, la roche noduleuse qui est en contact avec le basalte massif n'est pas la ferricrète, mais quelque chose de moins évolué, peut être équivalent a l'horizon tacheté du texte de Gineste. Je n'avais pas du tout envisagé que ce faciès soit allochtone, la surface qui le sépare du basalte massif n'ayant pas la géométrie d'une surface de ravinement. Mais je n'ai pas non plus vu dans l'architecture macroscopique de cet horizon tacheté de relique indiscutable de la structure du protolithe présumé (le basalte). Peut-être pour la bonne raison que celui-ci est homogène. On est sur que c'est autochtone quand les structures persistent à travers la frontière entre la roche saine et la roche transformée, mais ici c'est impossible de savoir. Pour bien faire, il aurait fallu que je cherche un endroit ou l'on voyait le profil se développer simultanément sur l'encaissant du basalte.