Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Sur les Sanguinaires c'est du matériel plutonique, pas volcanique. Il est assez basique, et il me semble me rappeler qu'il contient des veines à epidote, ce qui peut donner l'impression qu'il s'agit d'un basalte.

-

Grés rose orangé d italie

phoscorite a répondu à un sujet de Marco Nature dans Roche et pétrographie

NB: pour identifier le gypse, sous toutes ses varietés de couleurs, c'est tendre et il blanchit a la flamme. -

Lauziere : Granite avec curieuses incrustations

phoscorite a répondu à un sujet de Gauthier78 dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour S'agissant du massif de St Colomban, ce que vous montrez pourrait aussi être un faciès gneissique dans la mesure ou l'on devine une orientation des cristaux de K feldspath. Auquel cas, le K-feldspath serait du microcline plutôt que de l'orthose, mais ça ne change pas grand chose à la nature de la roche. page 12 de la feuille La Rochette en PJ. Y~. Zone hétérogène occidentale des granites gneissiques clairs à biotite avec septa de gneiss et de micaschistes. En bordure occidentale du massif et sur les deux rives de l'Arc, on observe principalement des granites gneissi- ques clairs, de texture lit par lit à nébulitique, à biotite seule ou à deux micas, à feldspath souvent développé en grands porphyroblastes: plagioclase et plus généralement microcline perthitique. Les pasages sont insensibles, soit à de vrais gneiss rubanés, soit à des granites différenciés de façon diffuse. 0750N.pdf -

Lauziere : Granite avec curieuses incrustations

phoscorite a répondu à un sujet de Gauthier78 dans Demandes d' identification de minéraux

Normalement, les formes blanches sont des phenocristaux d'orthose, le feldspath potassique. Et le granite est dit "porphyroide" Il y a aussi des lichens (jaunes) -

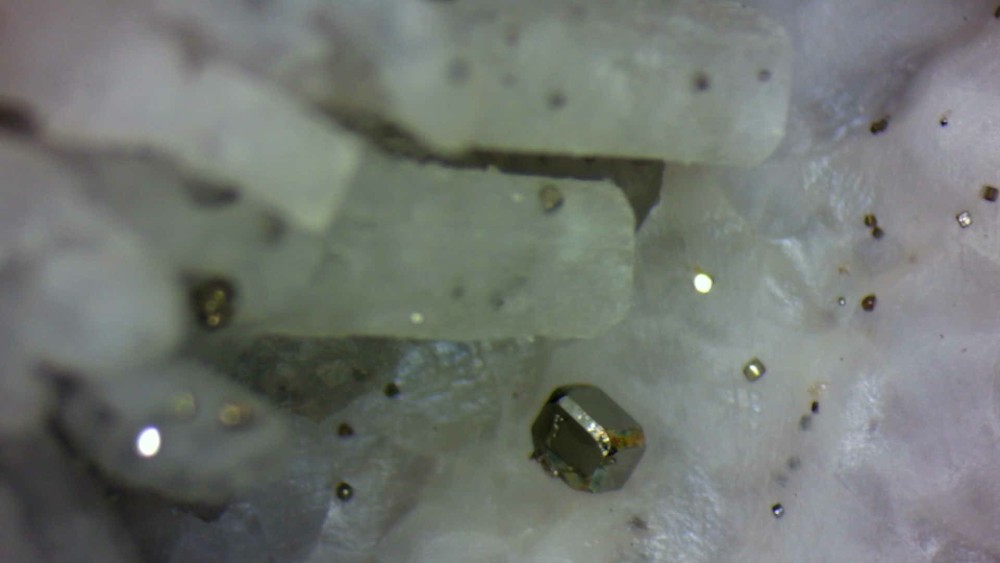

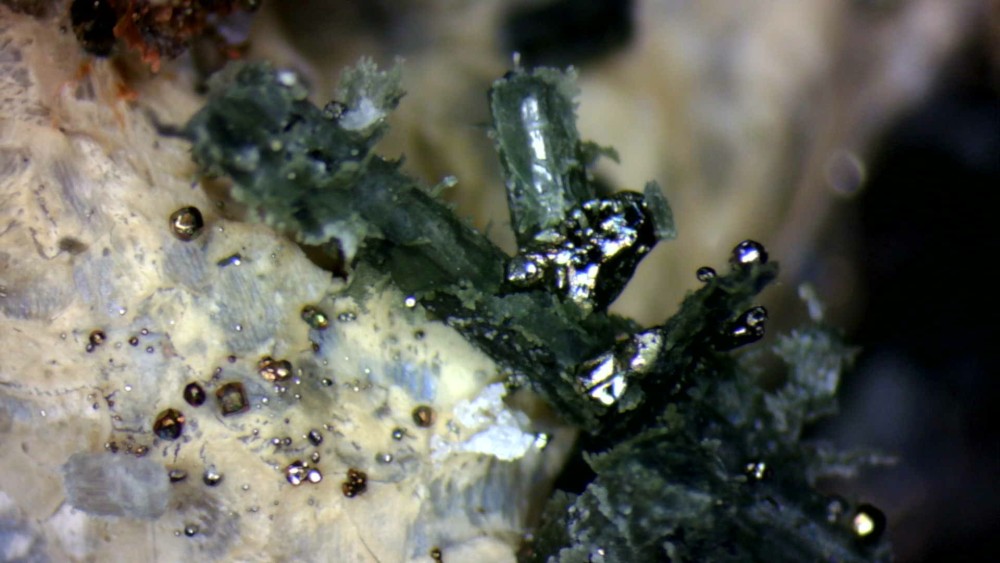

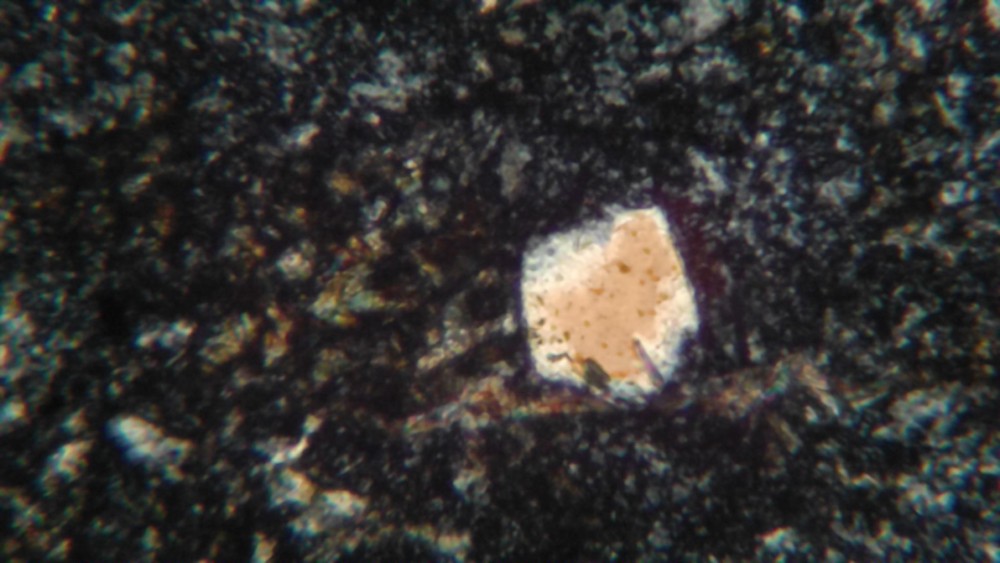

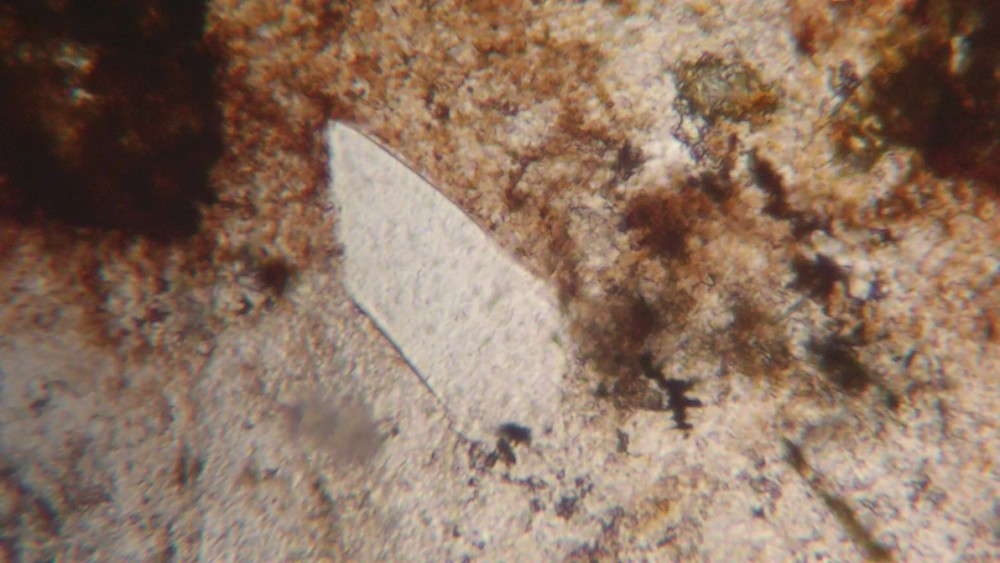

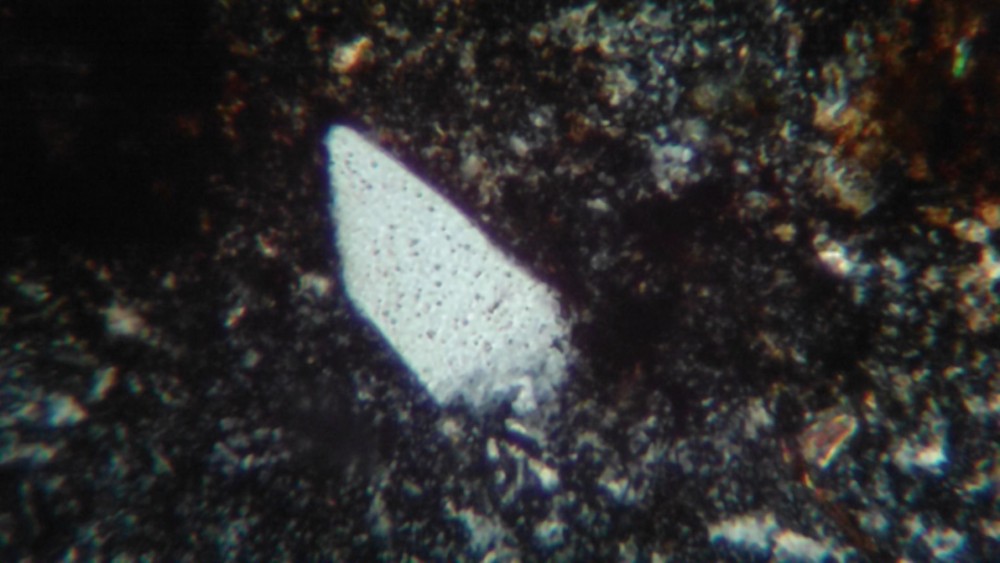

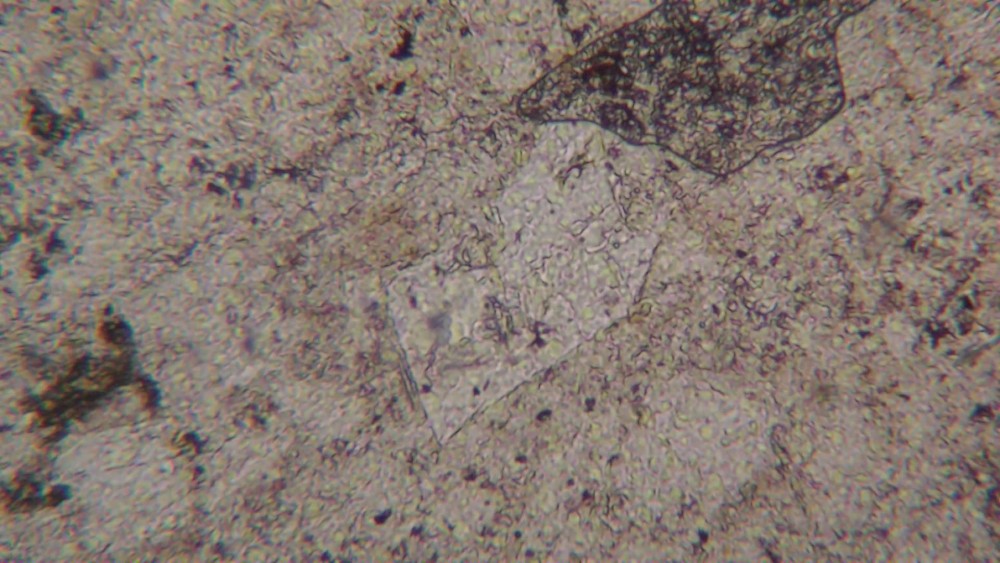

Pour la netteté, ça aurait été mieux avec un objectif macro. C'est presque trop gros pour la bino, et je ne peux pas régler l'ouverture. Restons dans le flou, avec cette fois les scapolites, les deux parageneses sont un peu indépendantes.

-

Retour sur Arignac (09), et sa paragenèse a amphibole et pyrite des marbres. Essais avec bino et camera d’oculaire. FOV 2mm.

-

-

Galets à Quiberon

phoscorite a répondu à un sujet de crackers dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

Peut-etre simplement Quaternaire. Il y a des taches blanches a coté sur la carte geol, il suffirait d'aller voir si c'est le meme type de conglomerat. Le fait qu'une formation soit cartographiee depend de la taille de la zone ou elle apparait ; trop petite, elle ne sera pas figurée sur une carte au 1/50000 -

Oui, c'est une transformation post-dépot. Si c'est diagenetique, ca peut etre peu de temps apres, pendant l'enfouissement. Si c'est du métamorphisme de contact, c'est lié a l'intrusion d'un pluton, un dyke, une source de chaleur.

-

Cristaux centimétriques, noirs, éclat gras/vitreux...

phoscorite a répondu à un sujet de Ricaille dans Demandes d' identification de minéraux

La calcite reagit dans HCl tres dilué, ou dans le vinaigre blanc. Pour faire réagir la dolomie, il faut du HCl un peu plus concentré, ou faire l'attaque a chaud. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'acide citrique (détartrant vendu en cristaux) : la calcite se couvre d'une pellicule blanche, la dolomie ne reagit pas. Ou salite (plus riche en Mg) : c'est la cas a Costabonne dans les skarns formés sur les dolomies. Hedenbergite, ce serait plutot si le marbre est calcaire. -

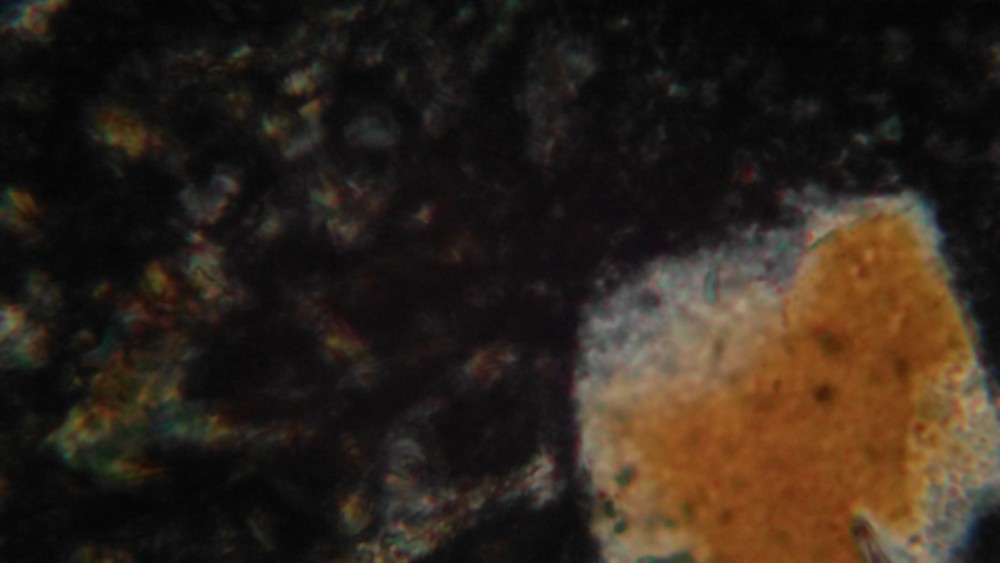

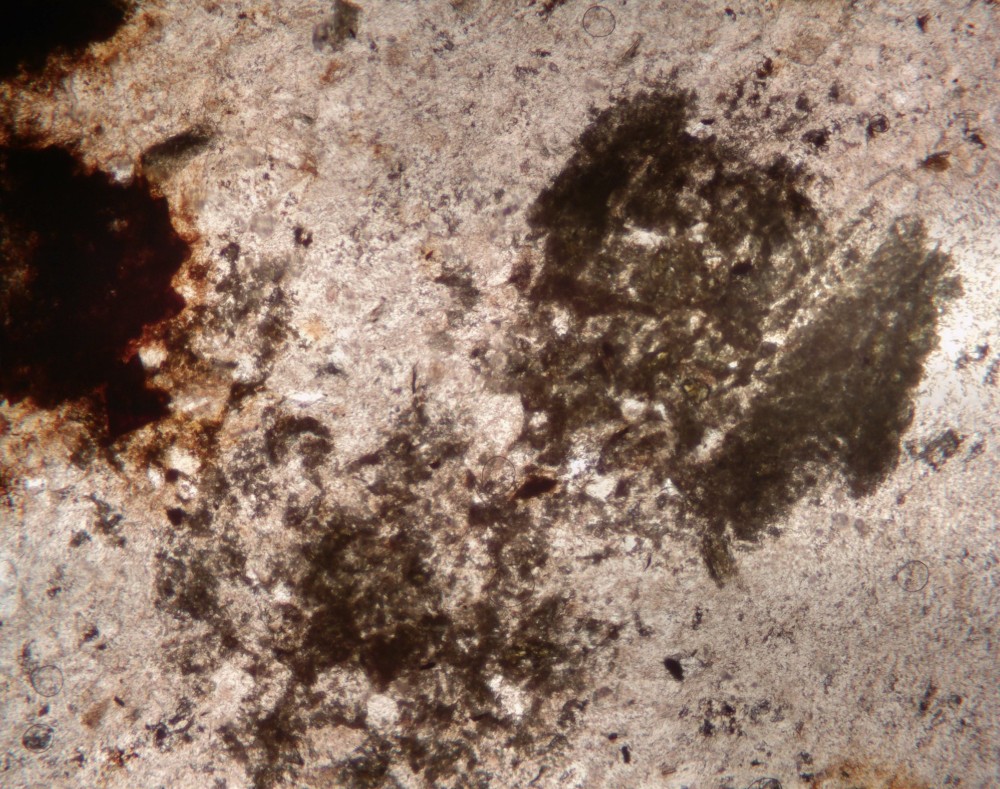

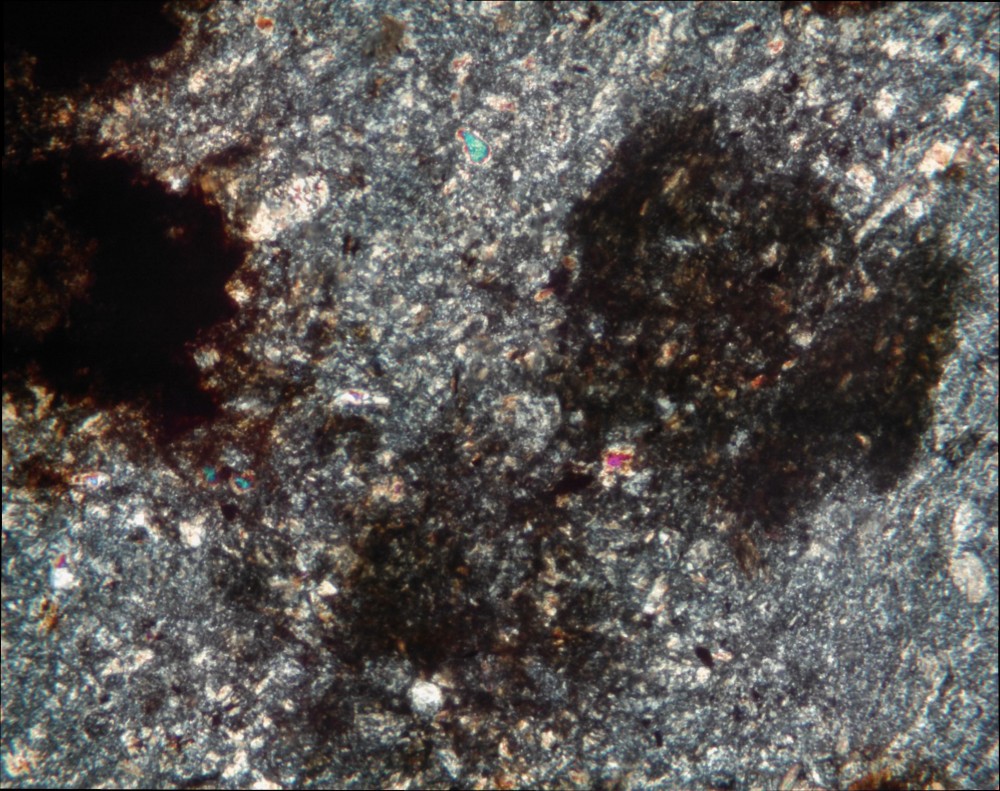

Bonjour Il faudrait la notice de la carte geol pour voir s'il y a une formation qui correspondrait à ce que l'on voit. C'est quelle feuille ? Il faudrait voir aussi si il y a un granite tardi hercynien dans le secteur, qui pourrait expliquer un métamorphisme de contact. Sur le dernier groupe de taches, je ne vois pas de différence morphologique entre ce qui est rouillé et ce qui ne l'est pas, les masses vert sombre pourraient bien être du carbonate qui n'est pas encore complètement oxydé, et on devine une forme rhomboédrique en partie jaune, en partie verte, dans le bas de la photo. NB : J'ai vu dans ta lame une tache de carbonate qui n'était pas oxydé, il doit y en avoir d'autres. pour les identifier, c'est toujours le pléochroïsme de relief en LPNA 20240629-212717-775.mp4 et le pléochroïsme tout court en LPA, qui montre qu'il n'y a qu'un seul cristal de carbonate dans cette tache 20240629-212750-500.mp4 Ces carbonates ont l'air d’être des porphyroblastes/poeciloblastes, mais je ne me souviens pas d'en avoir vu dans le métamorphisme de contact. Par contre, les carbonates Fe sont assez fréquents dans la diagenèse. Ils seraient antérieurs à la formation des autres taches (de cordierite ????).

-

Cristaux centimétriques, noirs, éclat gras/vitreux...

phoscorite a répondu à un sujet de Ricaille dans Demandes d' identification de minéraux

Un détail intéressant, l'aspect plumeux et la variation de taille de grain du pyroxène entre la base du caillou et le haut, au contact des grenats. Dommage qu'on ne puisse pas tester si la base est en calcite ou en dolomie. -

Attention, cette roche n'a pas subi de métamorphisme régional ; du métam de contact peut-être bien, mais il n'y a pas la déformation habituellement liée au métamorphisme. Pour avoir des grains aussi anguleux, il n'y a que les projections de volcanisme acide et/ou les grauwacques, mais ça revient a peu près au même : c'est du matériel dominé par des fragments d'origine volcanique et riche en feldspath.

-

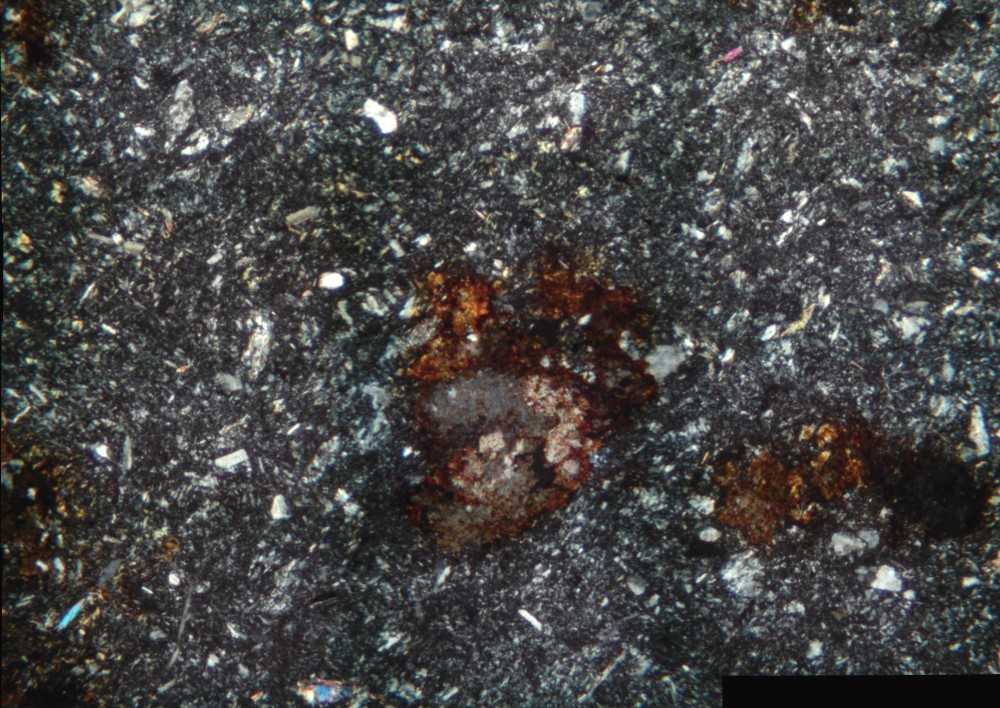

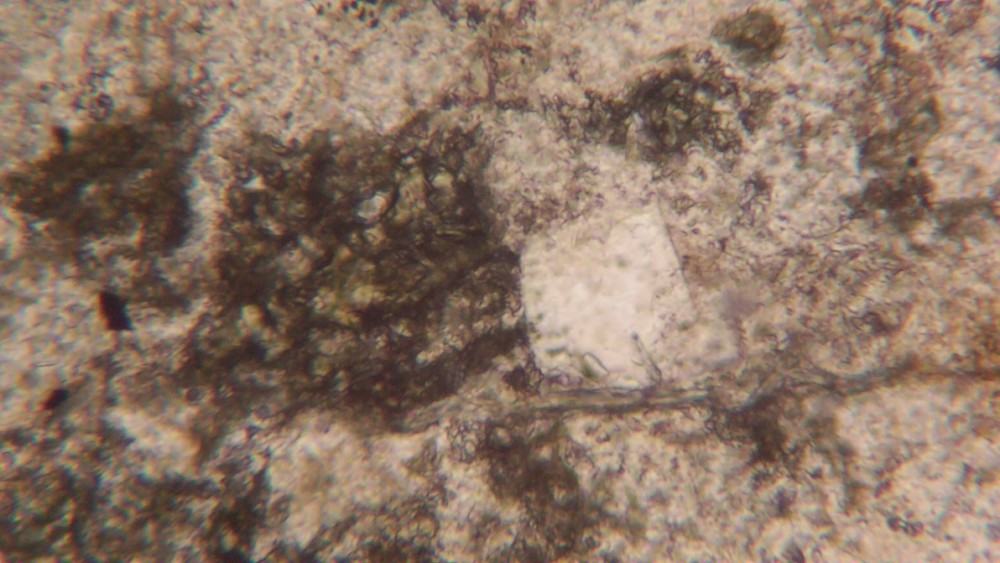

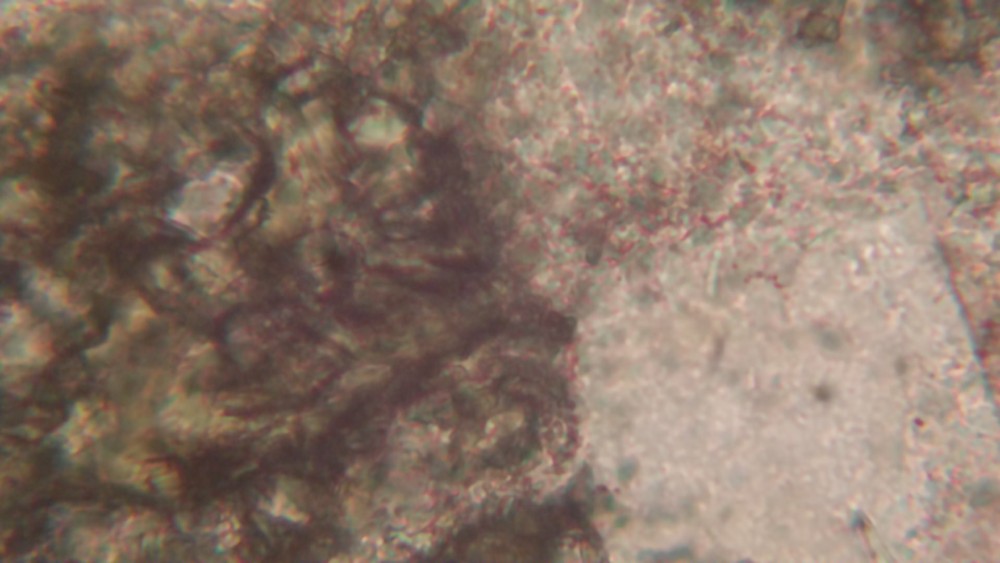

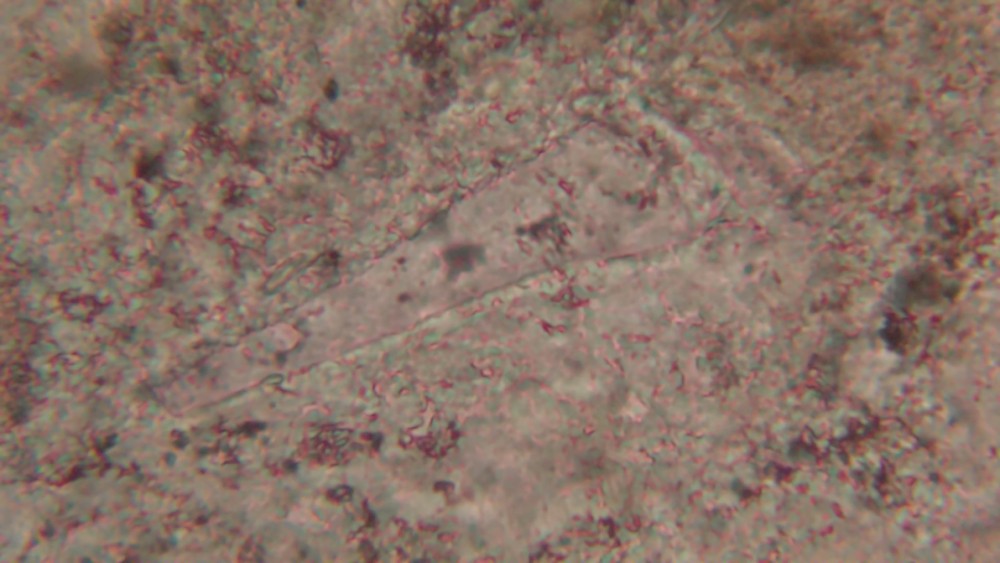

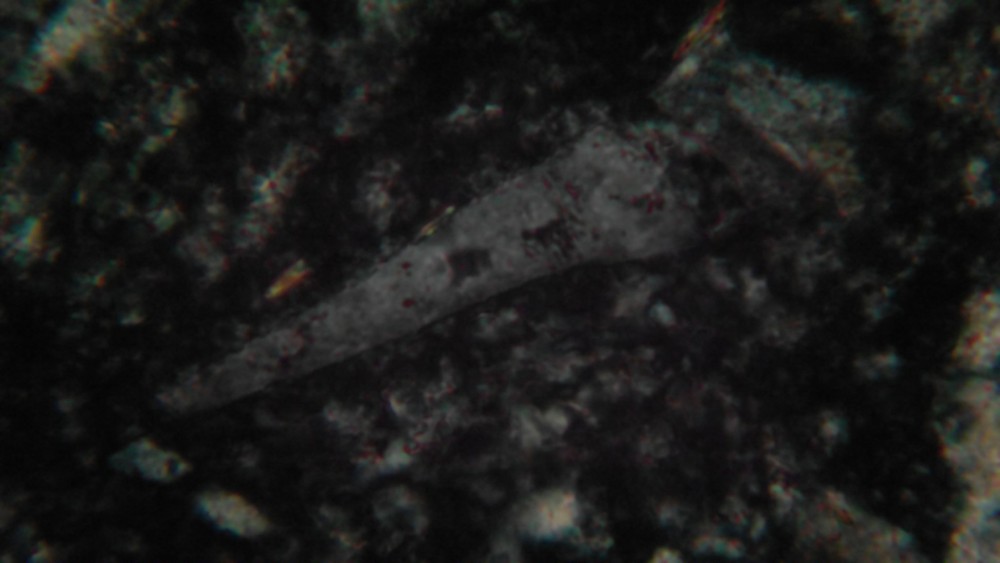

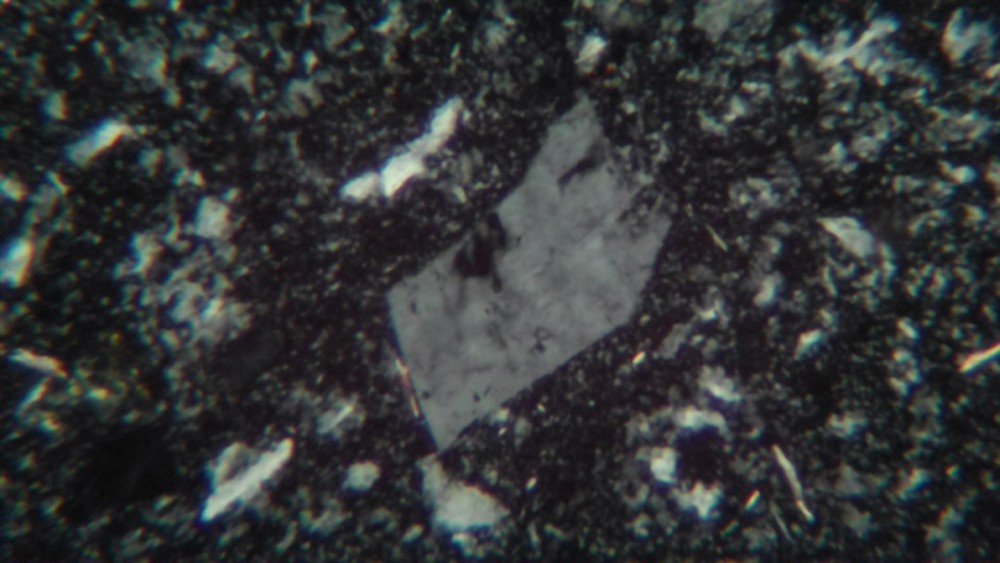

Pour ce que je vois de la texture, pas de foliation, des grains très anguleux voire en écharde, ce matériel n'est pas un gneiss clair, plutôt un tuf acide. La nature des taches grises est plus difficile à cerner ; elles sont bien différentes des taches rouillées : Ici cote à cote Dans la tache rouillée, au centre, on voit des gros cristaux de carbonate qui occupent l'essentiel du volume. Les taches gris/vert sont plus diffuses, et ce matériel gris/vert ne forme pas de grands cristaux comme pour le carbonate, mais des chapelets de tout petits individus qui n'ont pas la même orientation optique. Ici, a coté d'un quartz : Ce matériel gris/vert semble constitué de phyllites chlorite ou chlorite + illite me parait le plus probable, et j'en reviens a l'idée d'une ancienne cordiérite qui aurait constitué les taches grises. NB : j'ai envisagé d'autres possibilités comme un phosphate diagenetique qui aurait formé des poeciloblastes, mais je retombe toujours sur la difficulté qu'il n'y a pas de communauté d'orientation optique entre les elements de ces taches, donc que le mineral poeciloblastique n'est pas le mineral que l'on voit maintenant.

-

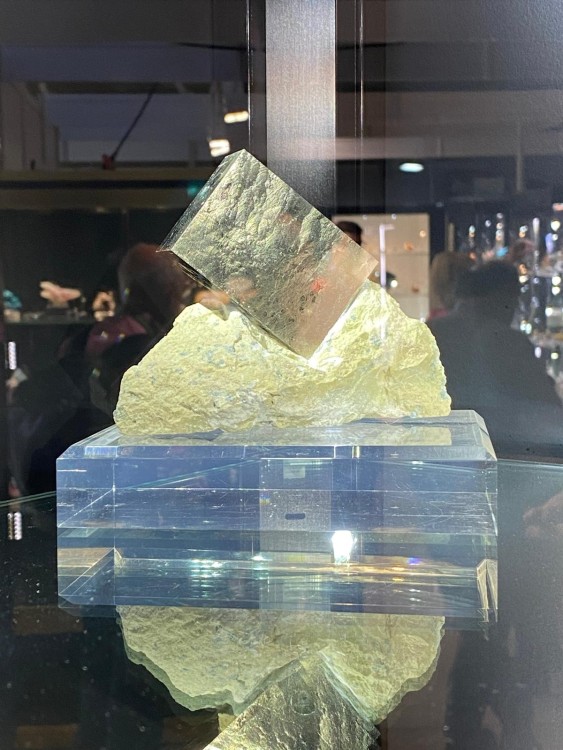

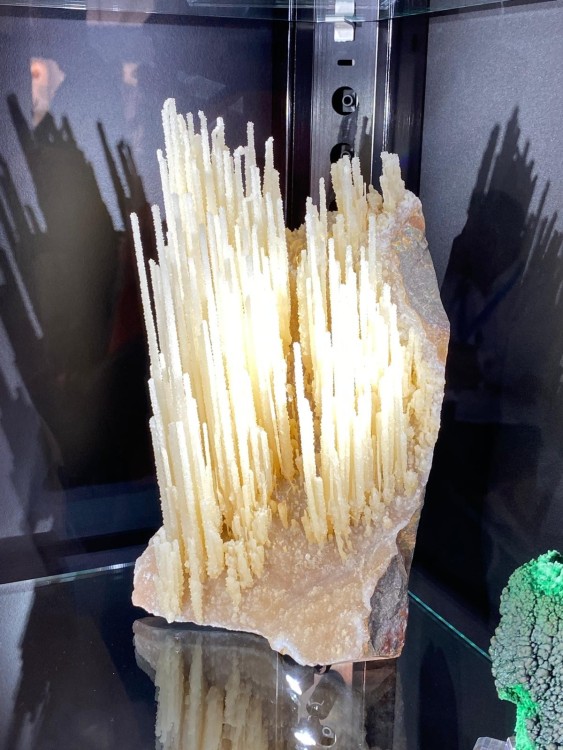

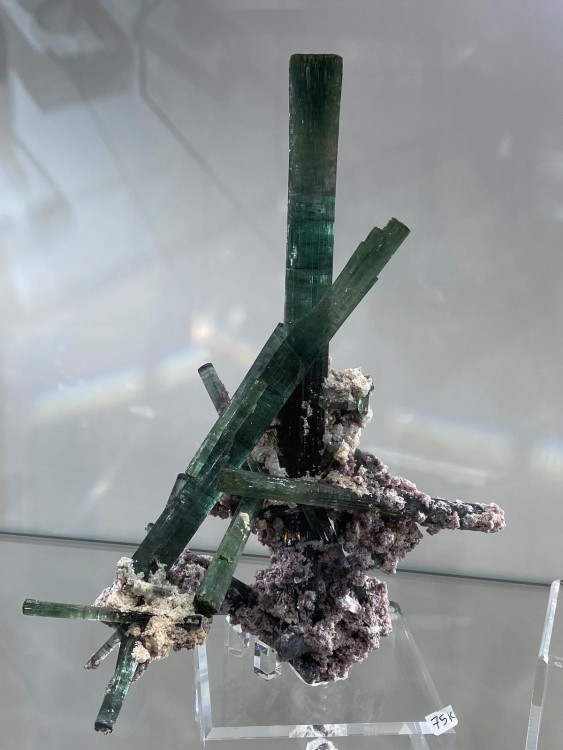

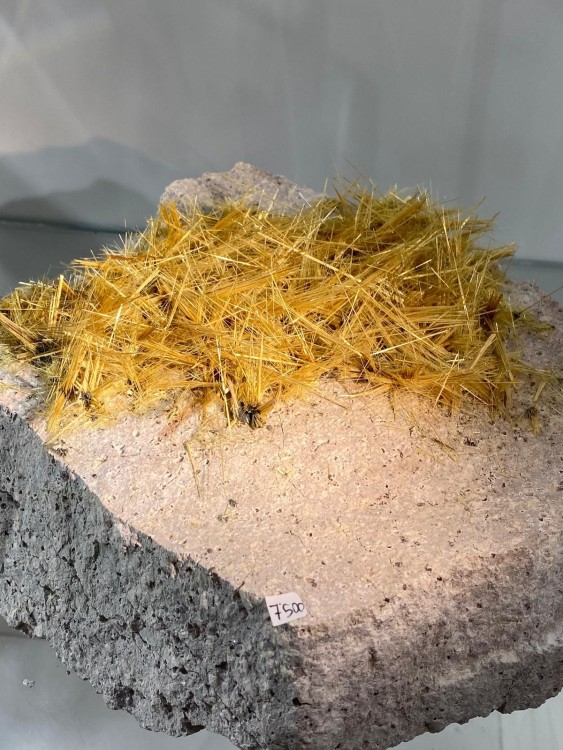

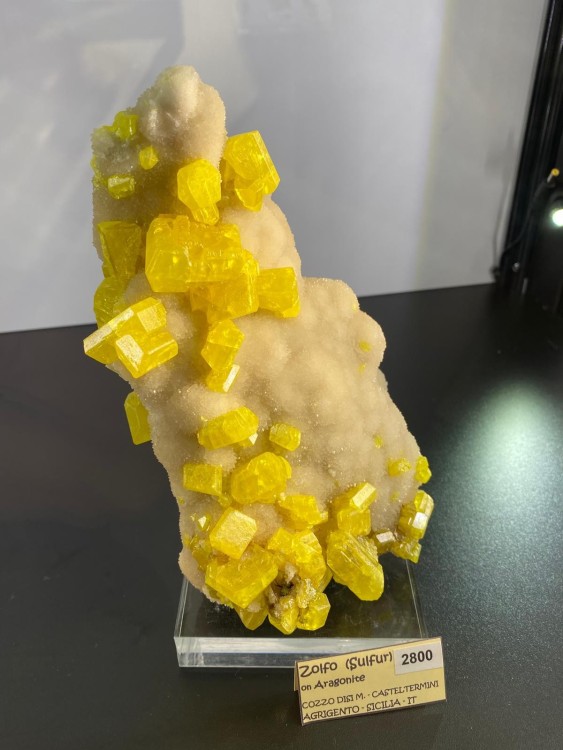

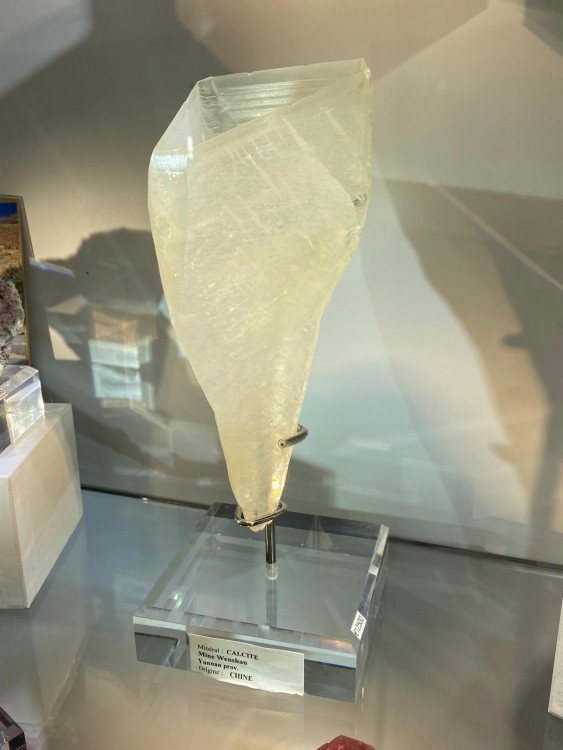

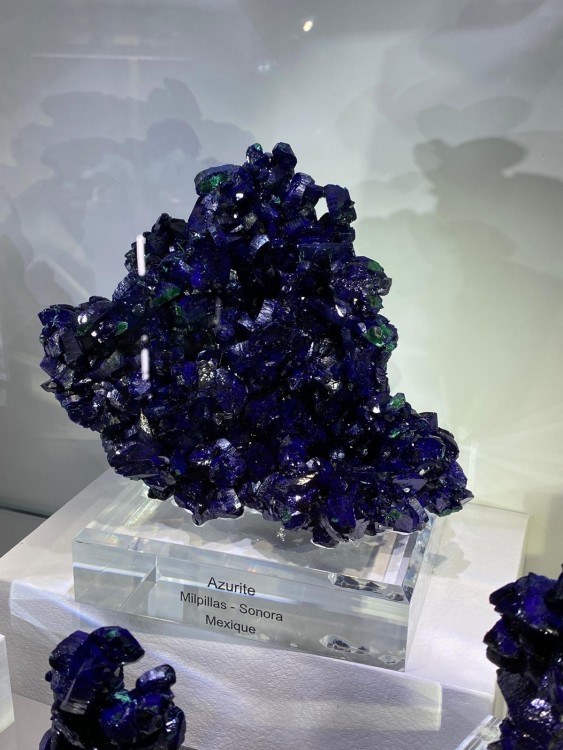

Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines 2024

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

-

Reprenons ce caillou Une vue générale de la texture (3x5mm) En haut a gauche une tache de carbonate rouillé, en bas et a droite deux taches gris-vert, le tout dans une matrice fine ou on ne voit pas grand chose à part des feldspaths et du quartz en fragments anguleux dans une masse très finement cristallisée. Details sur les fragments que je peux identifier (champ 0.3 mm) Quartz : K-feldspath très probable, vu son relief très faible. plagioclase en LPA plagio.mp4 Et des micas : une biotite et pas mal de muscovites un peu déformées 20240629-210922-195.mp4 20240629-210954-888.mp4 A +

-

Ça colle avec n'importe quel carbonate rhomboedrique, calcite, dolomie, ankerite, siderite. Je ne le vois rien avec un eclat metallique. Pour le reste, je m'y remets ce soir.

-

C'est arrivé, premières impressions. Pour les taches brunes de ce style, l'affaire est entendue, c'est un carbonate (ça réagit à HCl un peu fort) Gros pléochroïsme de relief en LPNA 20240628-181746-074.mp4 Et teintes délavées des ordres supérieurs en LPA 20240628-181807-436.mp4 Un seul cristal par tache, ça ressemble bien à un porphyroblaste. Il est variablement altéré, parfois complètement ferruginisé, donc c'est (ou c'était) plutôt de la sidérite ou de l’ankérite.

-

La distinction chimique entre riebeckite et arfvedsonite est difficile, elle ne porte que sur la proportion relative de Na, et je doute qu'une analyse EDS soit assez précise. Optiquement, c'est difficile aussi, mais il y a une légère différence d'angle d'extinction : d'après mes tables (W.E.Troger 1979) la riebeckite a un angle très faible (<3°) et l'allongement est toujours négatif, l'angle est un peu plus fort et son signe est variable pour l'arfvedsonite.

-

trilobite montagne noire

phoscorite a répondu à un sujet de fossilo19 dans Demandes d' identification de fossiles

Merci itou. -

trilobite montagne noire

phoscorite a répondu à un sujet de fossilo19 dans Demandes d' identification de fossiles

-

-

trilobite montagne noire

phoscorite a répondu à un sujet de fossilo19 dans Demandes d' identification de fossiles

Tentative pour faire un peu mieux. et j'ai repris aussi la plaque ou ça se bouscule un peu... NB : les traces de limon qui restent, c'est la crue de l'Aude de 1999, 1.20 m d'eau dans le garage, tous les trilos ont retrempé dans la vase quelques MA plus tard. -

Envoie la lame

-

trilobite montagne noire

phoscorite a répondu à un sujet de fossilo19 dans Demandes d' identification de fossiles

contact en MP On l'aurait bien pris en stop...