Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Bonjour Celui-ci ne serait-il pas une dolomie zebra par hasard ?

-

Pli de poche dans un morceau de minerai (scié et poli) de la mine de Cuivre de Bleida (amas sulfuré stratiforme, Sud marocain, pas très loin de Bou Azzer)

-

Bourse à Narbonne et à Sigean : 2021

phoscorite a répondu à un sujet de Kayou dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

C'est l'annulation de celle de 2020 qui est sur le site du GGN. On s'y perd... -

Dolomies hydrothermales - site de Ranero, Espagne

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

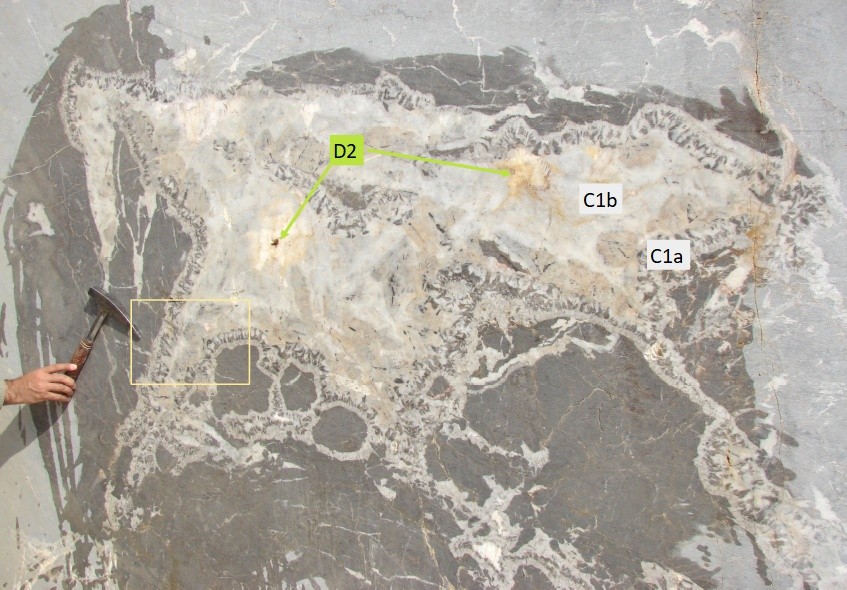

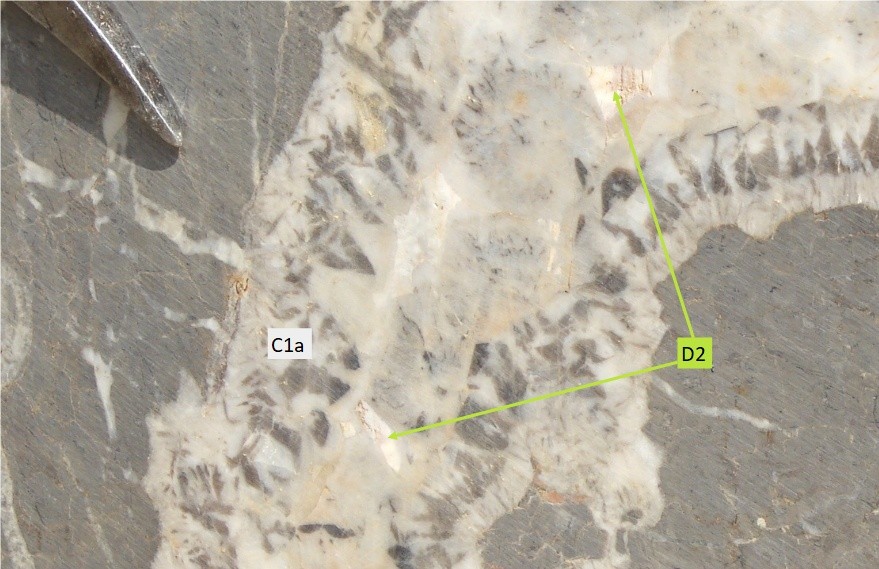

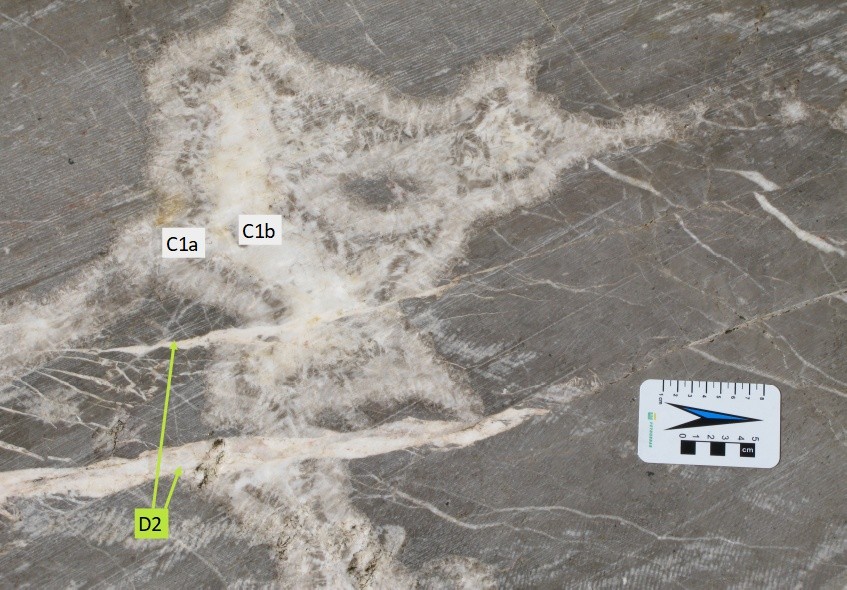

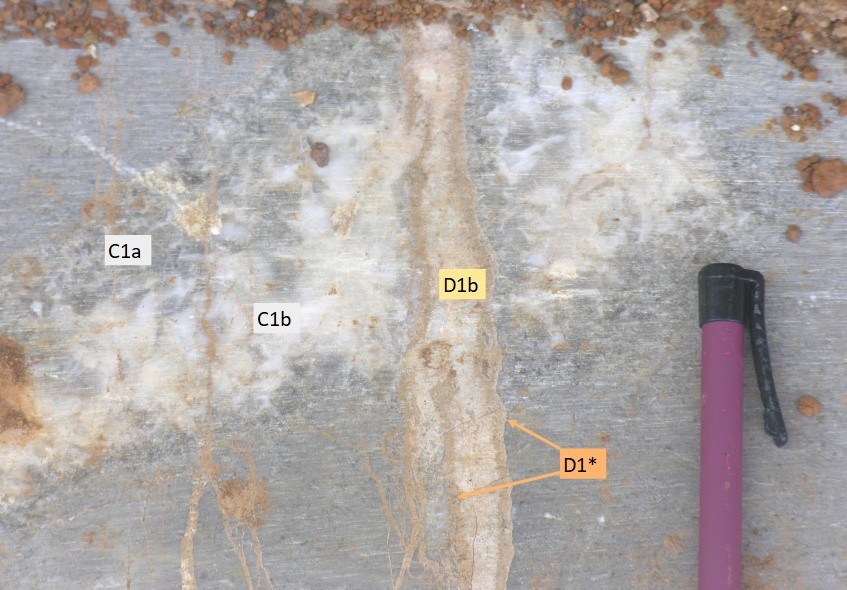

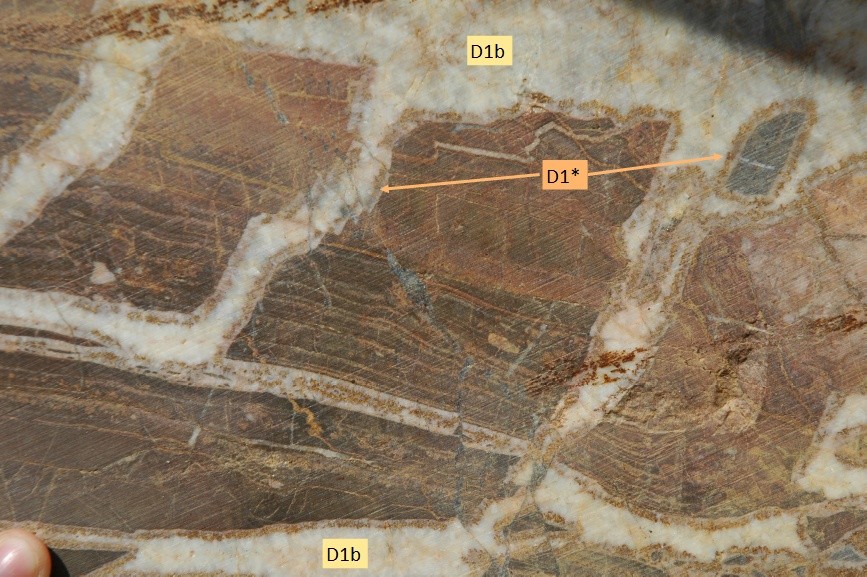

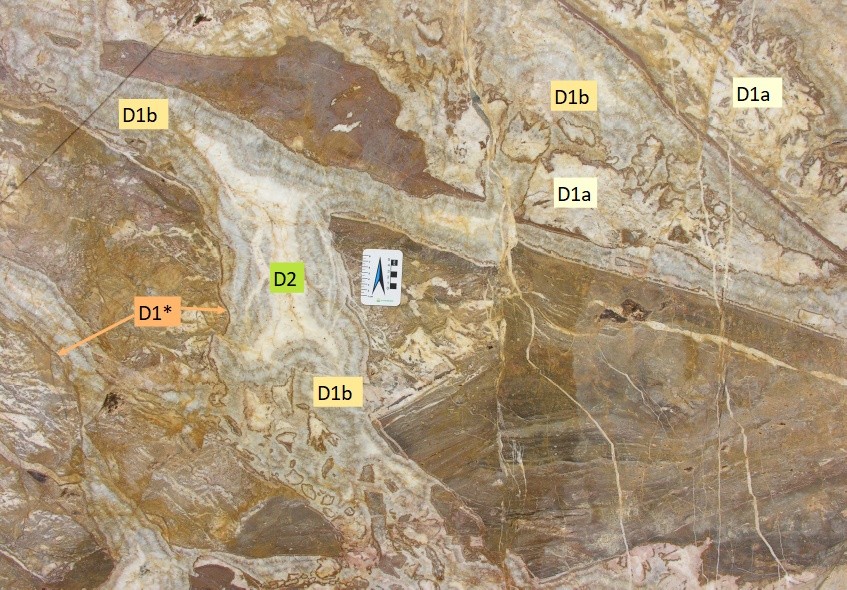

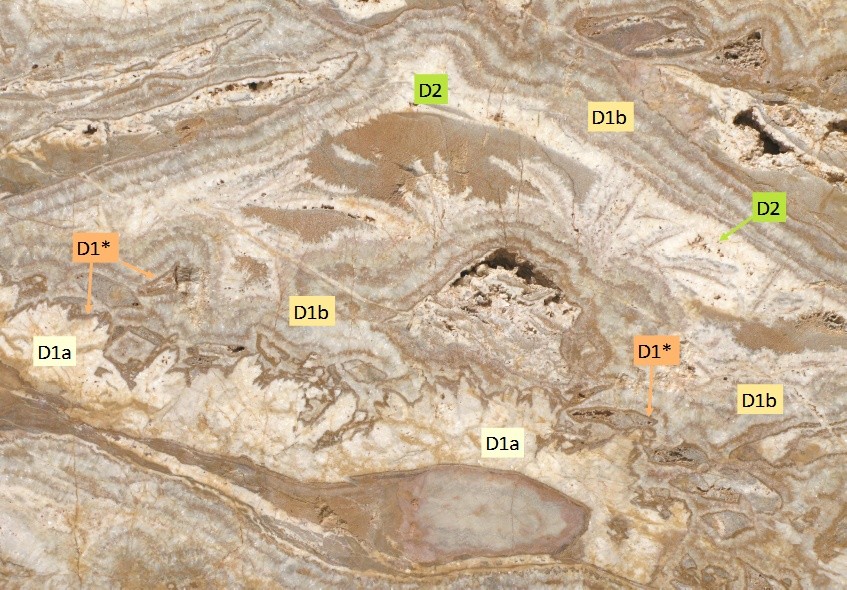

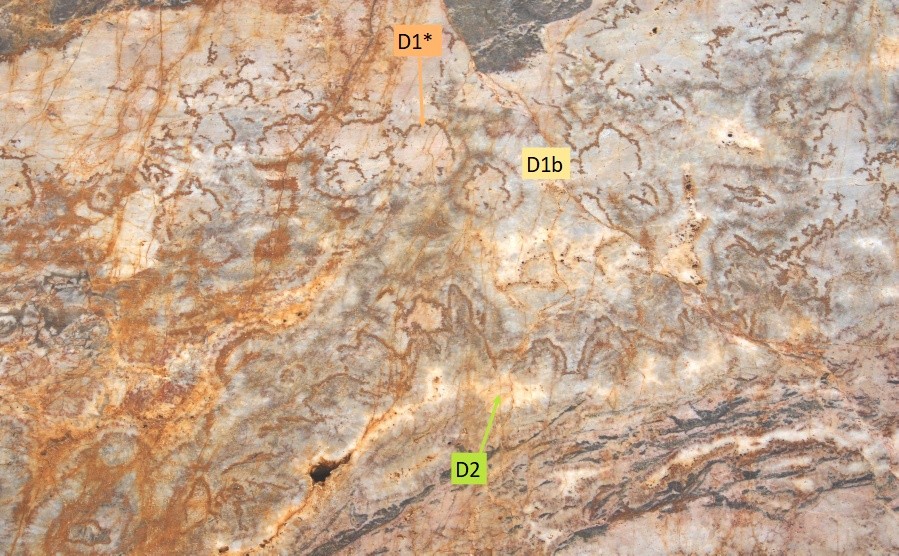

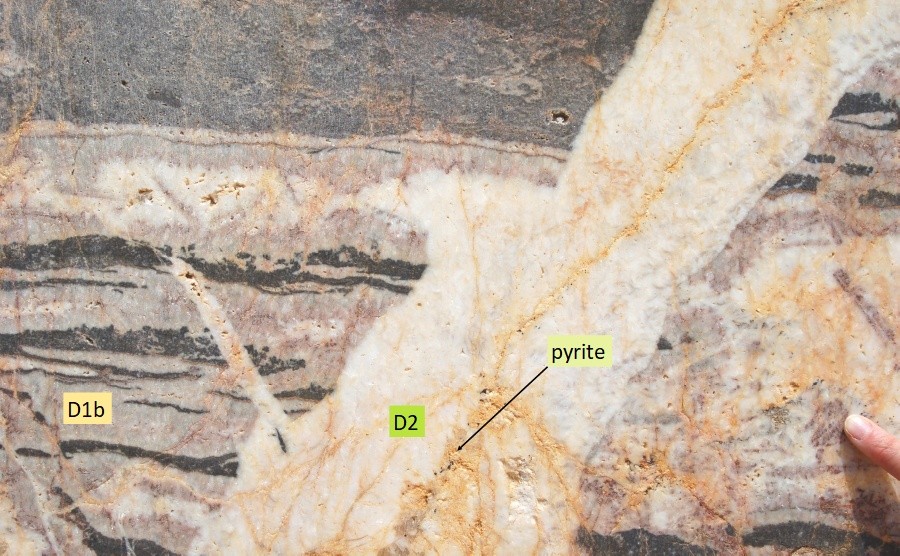

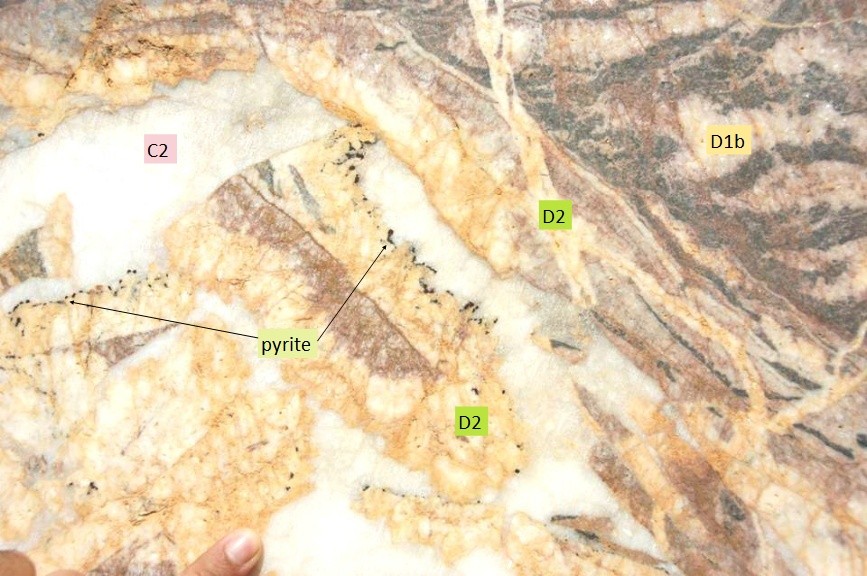

C'est en effet un très beau souvenir, j'y serais bien retourné en mode touriste, mais il y a eu quelques contretemps. J'enchaine avec la présentation des épisodes successifs ... Il y a en gros 4 stades de circulations de fluides, entrecoupés de fracturations. Je les nomme d'après leur minéralogie, que celle-ci soit "précipitée" (dans des vides) ou le résultat d'un remplacement (autre chose est dissous dans le même temps) C1 calcite faiblement magnésienne D1 dolomie un peu ferrifère (0.5 à 1 % FeO) avec un épisode marginal (noté D1*) de dolomie un peu plus ferrifère (2-3% FeO) D2 dolomie blanche, purement magnésienne (FeO < 0.2%) C2 calcite tardive Les calcites C1 sont purement des précipités (géodiques) ; elles remplissent des fractures ou des vides karstiques du calcaire les calcites C1 forment une palissade ou alternent les cristaux transparents et laiteux (C1a), puis de très gros cristaux crème (>10 cm) dont on voit quelques sections, et une masse blanche (C2b) constituée elle aussi de très grands cristaux. Dans le calcaire, en périphérie du corps dolomitique principal, les vides résiduels sont cémentés par la dolomie D2, blanche. Dans la palissade C1a, nous n'avons détecté aucune différence chimique entre les parties limpides et les parties laiteuses, je n'ai pas d'interprétation à proposer pour expliquer ça, mais je suis preneur de suggestions éventuelles. On retrouve les mêmes relations d'age dans lesquelles la dolomie D2 (tardive) est fissurale Il faut se rapprocher du corps dolomitique principal pour voir apparaitre les premières générations de dolomie (D1) en remplissage de fissure : On commence à voir ici l'épisode ferrifère (D1*) en éponte de fissure, et une dolomie plus banale (D1b) au centre. La précipitation de D1*, puis de D1b, fait visiblement suite à une fracturation (parmi tant d'autres) et à une dolomitisation précoce (D1a) à laquelle on attribue la formation des zebras et qui opère par replacement des calcaires, même impurs : Ça se complique... Il n'y a en fait que peu de cas ou l'on peut observer une dolomie du stade D1a (présumée) qui soit géodique, et ces cristaux ne sont identifiables que parce qu'ils sont couronnés par le liseré brun de la dolomie D1* Les cristaux de D1a sont grands, peut-être géopértales, et leurs terminaisons suggèrent qu'ils ont été corrodés avant le dépôt de D1* Le stade D1b se développe ensuite en bandes successives, jusqu'à former des cocardes autour des objets fracturés et déplacés, puis cette dolomie devient envahissante et ennoie par endroits les stades antérieurs en préservant uniquement les liserés de D1* Le développement de D1b est très compliqué dans le détail, et la transition vers les dolomies tardives (D2) se fait par l'intermédiaire d'un dépot un peu étrange qui préserve les formes fantômes d'un minéral en lamelles non identifié (pas de relique) La dolomie tardive (D2) remplace par endroits la dolomie D2b, elle remplace aussi la bordure des "sables dolomitiques" et forme des veines dans les dolomies précoces ET dans les calcaires non dolomitisés L'épisode D2 se termine par la précipitation de quelques sulfures (pyrite, ici, sphalérite, dans d'autres secteurs) qui seront recouvert par la calcite terminale C2 La boucle est bouclée. Jusqu'à de nouvelles observations, bien sur... -

Dolomies hydrothermales - site de Ranero, Espagne

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

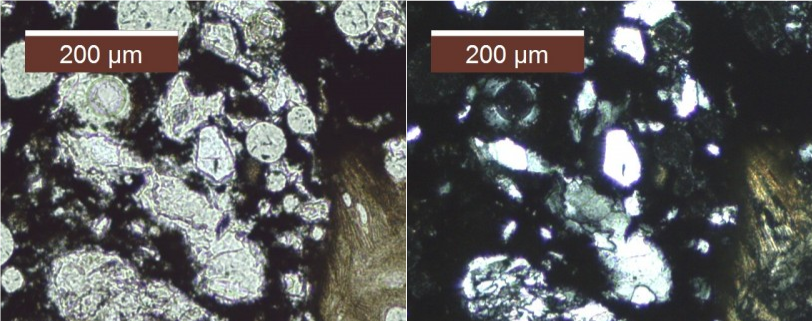

Voici maintenant les faciès pétrographiques vus de plus près, en commençant par les dolomies zébrées : et le contact entre calcaire (en bas) et dolomie zébrée (en haut) Les zebra standard, sur section sciée et/ou polie : Un détail, pour monter l'organisation des cristaux dans les bandes claires et sombres : La dolomie blanche géodique est typiquement baroque (saddle) en raison des températures élevées (120-180°C, d'après les inclusions fluides) de formation. Et un dernier exemple, pour montrer que la périodicité des bandes est variable, et, éventuellement, dépendante de la fracturation (préalable) du calcaire. A plus grande échelle, les zebra ne sont pas seules. Dans les formations bréchiques, elles côtoient des panneaux non zébrés, des dolomies filonniennes, et des remplissages de cavités divers. Les calcaires les moins purs (argileux) ne semblent pas vouloir se transformer en zebras, et bien que convertis intégralement en dolomite, ils conservent un héritage de leur structure sédimentaire : ce qui ne les empêche pas d’être fracturés et cémentés à leur tour par des générations ultérieures de dolomie. La texture des faciès dits "sables dolomitiques" est plus délicate à interpréter : Le matériel hérite clairement son litage du remplissage d'une cavité karstique. Il est toujours presque exclusivement dolomitique (avec un poil de kaolinite et d'une argile magnésienne), mais il est cette fois nettement recristallisé, voire colonisé par les cristaux de dolomie blanche que l'on voit sur la face inférieure. Si la structure d'ensemble de ces sables est géopétale (elle hérite d'un haut et d'un bas), la recristallisation et l'invasion par la dolomie claire (purement magnésienne et tardive dans ce gisement) ne sont pas aussi clairement dépendants de l'orientation Ces dolomies particulières (sableuses) ne sont pas très cohésives (les grains de dolomie se désagrègent facilement quand on échantillonne). Elles sont appelées "internal sediments" par les anglosaxons, et sont interprétées comme des sédiments secondaires, résultat d'une reprise de l'activité sédimentaire dans le réseau karstique, post dolomitisation. Je doute, pour ma part. Ce type de faciès est souvent signalé dans les gisements de Pb Zn de type Mississippi Valley (MVT). -

Dolomies hydrothermales - site de Ranero, Espagne

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

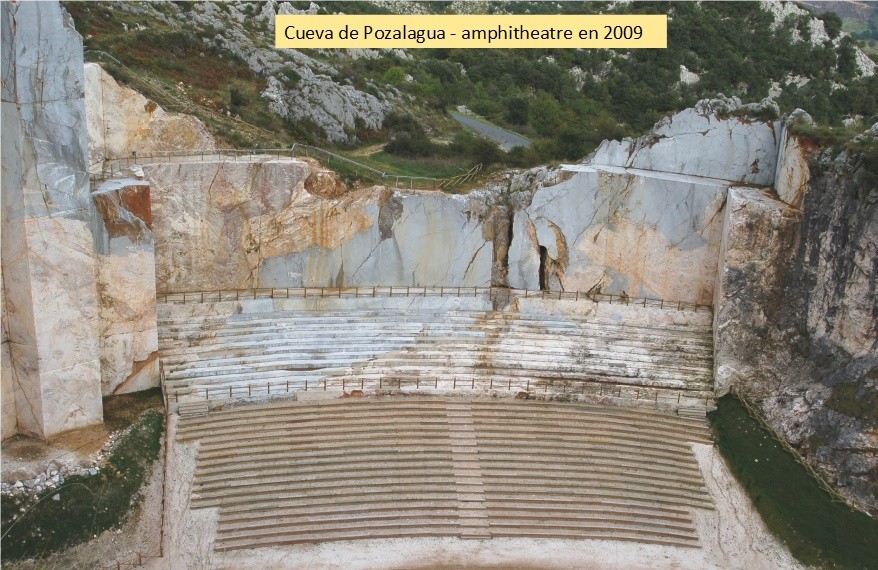

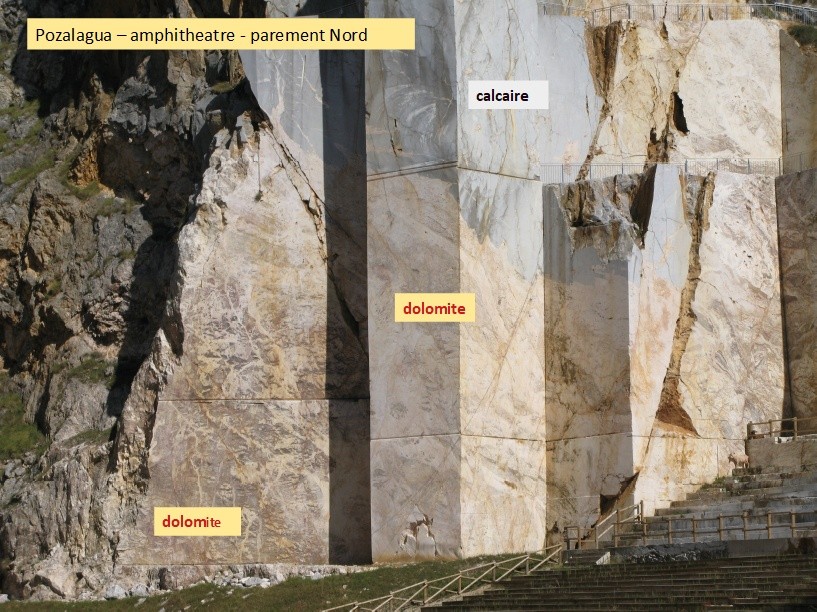

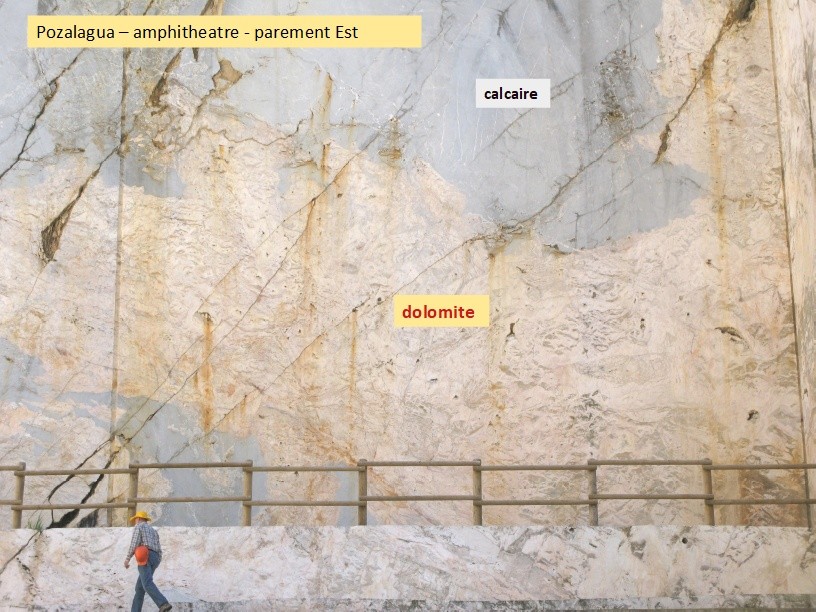

Je poursuis la visite avec la présentation de l'amphiteatre. Sur le site d'une ancienne carriere de dolomie, située à l'entrée des grottes, nous avons assisté à sa construction : Les parements ont été scies (mais pas polis quand meme...) et donnent à voir le corps dolomitique principal sous plusieurs angles ; c'est magique et une aubaine pour les géologues, beaucoup mieux qu'une tranchée de route ou une galerie de mine... Et maintenant quelques exemples de ce qu'on y voit : Breches, zebras, filons et remplissages de cavités, dans la dolomie tout est bon... -

Dolomies hydrothermales - site de Ranero, Espagne

phoscorite a posté un sujet dans Roche et pétrographie

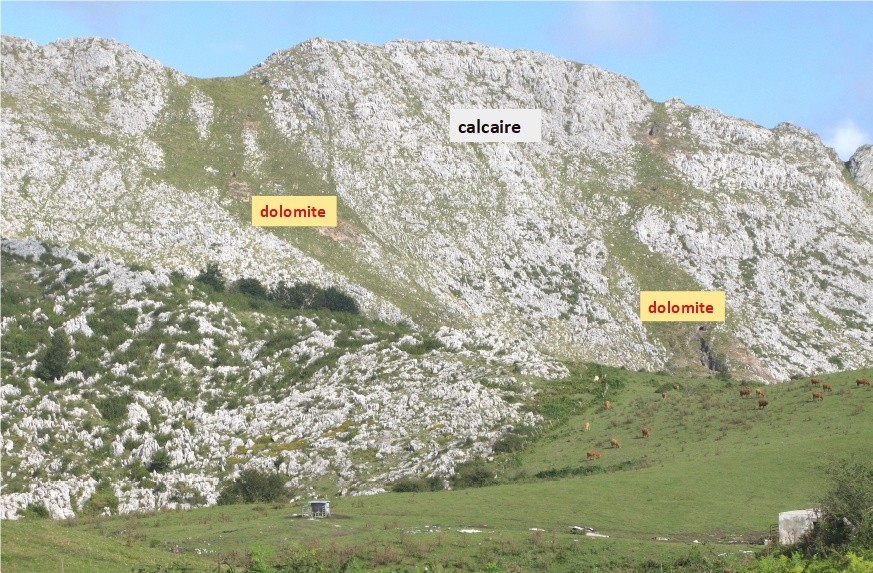

Bonjour Par ces temps ou les sorties de terrain extranationales sont un peu difficiles, je vous propose une visite virtuelle des dolomies hydrothermales qui affleurent dans l'Albien du Nord de l'Espagne, entre Vizcaia et Cantabria. Le site, assez vaste, est référencé dans mindat pour la dolomite (chercher Pozalagua, du nom des grottes qui s'y trouvent). Les dolomies sont en partie visibles sur les photos satellite (à encore, chercher cuevas de Pozalagua), elles l'étaient encore mieux il y a une dizaine d'années (la végétation évolue). La visite que je propose comporte 5 volets : - le gisement, les affleurements et la morphologie des corps de dolomie - l'amphithéâtre de Pozalagua, en marge des grottes, qui montre une coupe spectaculaire dans le corps dolomitique. - les faciès pétrographiques relativement peu communs de la dolomie, avec une mention spéciale pour les "zebras" et aussi pour les "internal sediments", sortes de sables dolomitiques occupant les cavités karstiques - la succession des paragenèses hydrothermales, telle qu'elle peut être reconstituée d’après les relations géométriques macroscopiques, avec l'appui des données chimiques existantes. - et, en option, une discussion de la genèse et de l'extraordinaire diversité de textures à laquelle ces transformations donnent lieu. Commençons par situer le site : Les dolomies sont présentes dans les calcaires Albiens (sur la marge de la plateforme carbonatée en marge du sillon détritique de Bilbao) et se répartissent de part et d'autre de la vallée de la Carranza (Cantabria), ou de la Karantza (version Bizcaia). Dans le paysage, cela donne des sortes de filons un peu irréguliers : NB : on voit sur ce dernier quelques vieux grattages pour le Zn (sphalérite, galène) Quand ça ne ressemble pas à des filons, on voit des masses a contours plus ou moins lobés, mais dont la couleur (ou la végétation tranche sur le blanc des calcaires) Les fronts de dolomitisation sont bien visibles La dolomitisation en masse (par remplacement du calcaire) est relayée latéralement par des filons de dolomie suivant des fractures, comme ci-dessus, ou en ciment de brèches, comme ci-dessous -

identification minéral trés (trop) bizarre !!! [résolu]

phoscorite a répondu à un sujet de Abelion dans Demandes d' identification de minéraux

+1 c'est du fait maison. Je ne connaissais pas le coup des allumettes, mais ça donne des idées, par exemple d'emballer de poudre de galene d'autres morceaux obtenus par clivage, de gypse ou de calcite... histoire de donner un look plus sophistiqué à la geode... -

NB: le grossissement sur la première photo est bien supérieur à celui de la deuxième, ça change peut-être un peu les couleurs... Je vois les deux types de feldspaths (au moins) qui étaient visibles sur la préparation précédente, les taches noires avec des formes cristallines assez nettes J'essaye de voir une forme cristalline dans ces bulles grises, mais en vain. Il y a encore beaucoup de diffusion de la lumière transmise, pour bien voir les contacts entre grains.

-

On en trouve dans certaines pegmatites, et dans le gisement de talc (hydrothermal) de Trimouns, entre autres

-

Les indices et la biréfringence de la mullite sont plus faibles que ceux de la sillimanite, et c'est comme ça qu'on les distingue en LM d’après le Tröger. Il me parait bien possible qu'il n'y en ait pas assez pour voir l'un ou l'autre en DRX. Je m'explique sur ce point : si la source du Mg est une chlorite magnésienne (Mg4FeAl2Si3...) et que le Mg est utilisé pour former de la cordiérite (Mg2Al4Si5...) la réaction consommera beaucoup d'Al issu d'une autre source (feldspath, muscovite) et il se peut que roche manque d'Al et ne puisse former un autre silicate d'Al de haute température. De plus, nous avons vu les aiguilles dans ce qui semblait être du verre, donc on peut supposer que ce ne sont pas des restites, mais plutôt l'expression de l’excès d'Al contenu dans le verre quand il se refroidit. S'il y a 20% de verre et 10% de sillimanite dans le verre, ça fait 2% dans la roche, donc limite de détection en DRX. Sur la genèse du caillou, j’adhère tout-à-fait avec la proposition de jjnom : basalte (ou tuf) spilitisé + radiolarite métamorphiques provenant du même horizon, broyés et recuits, cela me parait plutôt "économique" comme hypothèse. J'avais suggéré le graphite. Avez vous une autre idée en tête ?

-

Merci JF06, ce site est intéressant, avec plein de photos de lames minces et des commentaires sur les textures. Petit défaut, aucune référence à phoscorite dans les roches volcaniques... M'enfin ...

-

?????????????????

phoscorite a répondu à un sujet de karoo dans Foire aux questions du forum de géologie Géoforum

Nous attendons avec impatience le moment ou le logiciel va corriger nos fautes d'anglais... -

Par exemple au centre, autour du petit quartz, le liserai clair en LN et sombre en LPA peut représenter juste la partie qui a fondu autour du grain. Les taches sombres que l'on voit dans la matrice entre les grains ont le meme aspect que la bordure de l'amas... de la à penser que c'est aussi de la cordierite/indialite altérée, il n'y a qu'un pas.

-

En bas à gauche de la photo 2, les aiguilles de sillimanite (présumées) sont de retour, et il se pourrait bien qu'il y en ait dans le lithoclaste allongé de la photo 3

-

Bonjour Pour l'amas en forme d'amande de a photo 1 et 2, la teinte de polarisation est un peu jaune pour de la chlorite seule, et je crois qu'il s'agit d'un mélange de chlorite et d'illite (pinite), comme on le trouve souvent en produit d'altération de la cordierite, et cet amas ressemble bien à une cordiérite métamorphique altérée. Il y a plus a droite de cet amas in fantome (possible) de biotite qui a l'air constitué de chlorite avec des inclusions de leucoxene.

-

est-ce de la labradorite?

phoscorite a répondu à un sujet de Goyo dans Demandes d' identification de minéraux

Ce pourrait être un morceau de la diorite (figuré brun en haut de votre carte) qui est recoupée par le granite alcalin. -

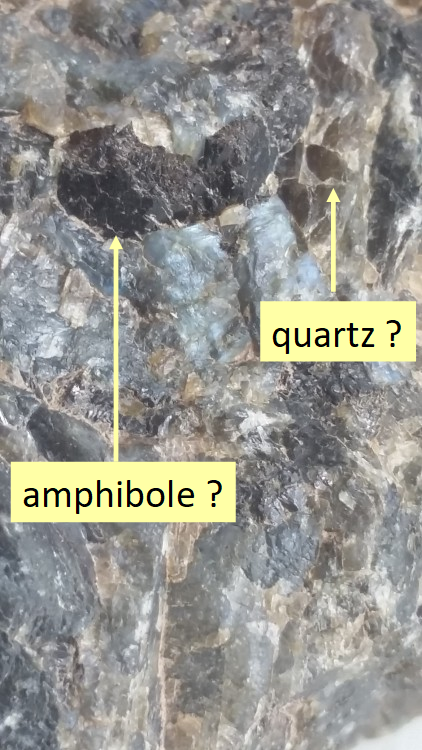

est-ce de la labradorite?

phoscorite a répondu à un sujet de Goyo dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour C'est d'accord pour un feldspath iridescent, mais il me semblerait utile d'identifier la roche dans son ensemble. On s'attend a trouver un plagioclase avec la bonne composition (et les bonnes exsolutions) pour être iridescents dans du gabbro et/ou quelques autres cas. Est-ce que c'est compatible avec ce que vous avez comme autres minéraux ? -

Bon résumé de nos limitations, assumées et probablement inévitables. Cela reste un exercice intéressant (pour moi, pas vous ?) J'aurais été en activité, perso, je me serais empressé d'en faire une analyse chimique, ce qui m'aurait surement amené à des conjectures supplémentaires.

-

Identification de fossiles des Corbières

phoscorite a répondu à un sujet de Einstein3 dans Demandes d' identification de fossiles

Je ne pense pas que le deuxième soit un brachiopode, le plan de symétrie passe entre les deux valves. Un lamellibranche plutôt. Le dernier me fait penser à un polypier. -

On voit le début d'altération du verre, alors. Une autre idee bizarre me trotte dans la tete pour les "gros" opaques un peu globuleux... Et si c'etait du graphite ?

-

A priori plutôt hercynite, dans un contexte alumineux. Je me demande si la matrice de ces petits opaques et des aiguilles de présumée sillimanite ne serait pas notre indialite. Il y a comme un jaunissement de cette matrice qui rappelle un peu la pinitisation des cordiérites. Est-ce que cette matrice est isotrope (verre) ou pas ? Très intéressant, l'idée était d'éviter que ça fonde trop mais un peu quand même pour consolider la brique ? et pouvez vous nous éclairer sur les températures atteintes ?

-

Minéraux du Mexique et cristaux mexicains : infos et photos

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

On est tenté d'imaginer que le mélange a été fait précisément pour être réfractaire. Le quartzite est une bonne idée, mais il ne faut pas avoir à le broyer, c'est couteux. Une mineralogie de prasinite, ça colle aussi, et ca ne contient que du plagio et pratiquement pas de K. J'ai regardé sur le net quelques analyses chimiques de prasinites (grecques) et ca ressemble bien a des spilites, des basaltes appauvris en Ca et chloritisés