Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom

Membre-

Compteur de contenus

3086 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par jjnom

-

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Exact. J'avais mal interprété. Donc 42 ans et niveau CM2. -

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Pas du tout. Vaut mieux passer son temps sur Geoforum qu'avec la console. Maintenant, on sait que tu n'as pas encore acquis les bases que tu recevras dans 3-4 ans au collège. Donc, va falloir que les intervenants soient très pédagogiques et que tu aies l'humilité de l'apprenant sans brûler les étapes. Lier une tache rouge sur une roche à un climat tropical, c'est écarter des dizaines d'autres possibilités. L'imagination c'est bien pour faire avancer le savoir. Jules Verne avait imaginé le voyage sur la Lune mais il a fallu du savoir pour construire la fusée. -

Id Formation Roche Oisans

jjnom a répondu à un sujet de Cath-de-la-Caille dans Roche et pétrographie

Je pense aussi à amphibolite mais si les photos d'échantillon avaient été prises en extérieur, ç'aurait été mieux. Il pleut sur le 74? -

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

C'est: tu sauras. Et ça ne change rien à ce que j'ai dit. Ce qui s'appelle argile à silex est une formation qui est issue de l'altération de la craie. En Normandie, oui, pas de souci. La craie est à l'affleurement. A Jouy en Josas, la craie est à des centaines de mètres de profondeur. Donc... Ce n'est pas parce que tu as trouvé quelques rognons et morceaux de silex dans un matériau argileux que l'appellation argile à silex (au sens de ton précédent copier-coller) est valide. Vu tout ce que tu trouves dans cette forêt, ça commence à faire Poubellien moderne. Manifestement, tu en es au début du début. Alors un peu de modestie et évite de donner des leçons. Et renseignes ton profil. Ca permettra de savoir à quel niveau placer les explications. -

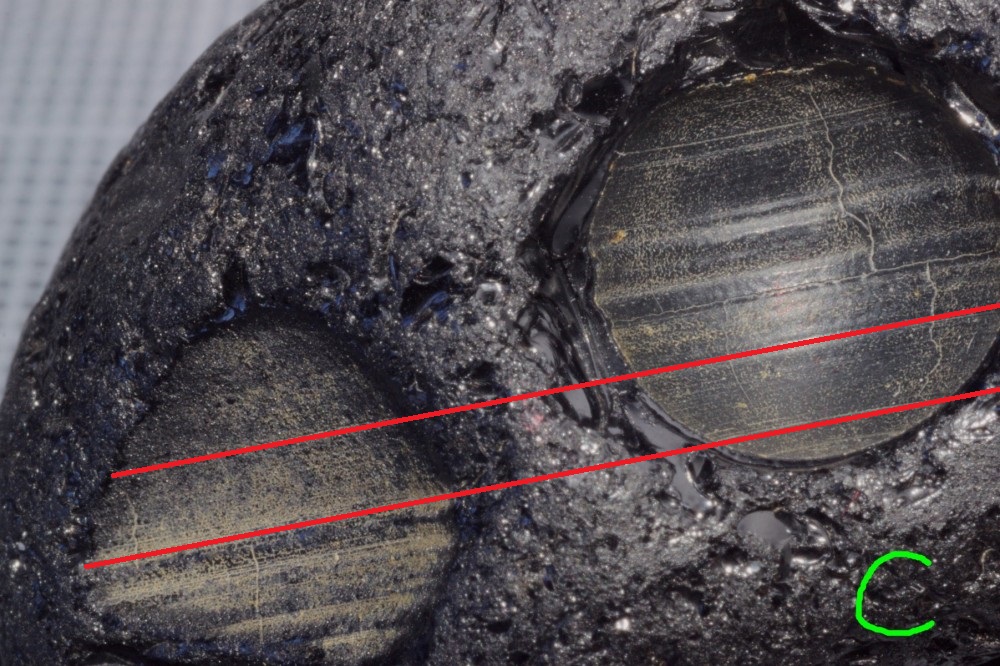

Je n'y croyais pas trop non plus et c'est pourquoi je suis resté interrogatif. On n'observe rien qui ressemble à des crochons ou autre figure indice de mouvement mais les distances similaires entre tronçons de fissures m'avaient interpellé. Peut-être bien le hasard. Ci-dessous, vue d'un affleurement d'obsidienne litée de l'Oregon.

-

Demande d'identification coraux, coquilles et une roche

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

Là, c'est pas suffisamment dégagé ou trop fragmentaire. Pas déterminable. -

Je pense que l'affaire devient claire et ça nous sautait aux yeux. Cette obsidienne est litée (cf 1° photo de ce jour) et c'est ce litage qui a gouverné l'aspect des cavités de dévitrification. L'altération atmosphérique doit poursuivre la dévitrification mais d'une autre manière que la cristobalite des billes. Elle se traduit par des figures en treillis beige dans les secteurs homogènes et par des figures qui paraissent alignées lorsqu'une discontinuité existe. Et ces discontinuités sont soulignées de la même façon qu'elles aient été générées par le litage ou par une craquelure oblique sur ce litage. On remarque 2 fissures qui recoupent un plan de litage et elles sont interrompues et décalées de la même distance. Comme une faille. Indice qu'un glissement s'est produit selon le litage alors que le matériau avait débuté sa solidification? La forme de la bordure de la cavité suit très exactement le litage. La croissance des cristaux de la bille, ou l'avancement du front de dévitrification, a du s'effectuer en fonction des lits d'obsidienne dans des états différents, créant des bourrelets annulaires là où la matière se dévitrifiait plus facilement. Un autre type de bille. Pas chou fleur, pas dendrite mais litho-guidée. Moralité: Méfiez-vous des obsidiennes qui ont l'air si homogènes.

-

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Ca part dans tous les sens... Le premier caillou est un grès (Fontainebleau?): raye le verre (quartz) et quand on passe le couteau, on détache des grains d'où l'impression de rayure. Et le deuxième probablement un bout de marne (argile qui colle à la langue + calcaire pour les traces blanches) . Jamais eu d'argile à silex à Jouy en Josas. A l'occasion, penser à prendre les photos à la lumière du jour. Ca évitera les couleurs aberrantes. -

Demande d'identification coraux, coquilles et une roche

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

La microdiorite a été datée du Silurien. Pour ce qui est des calcaires, c'est du Primaire, c'est certain. Ca ressemble bien à du Tournaisien mais dans le Primaire de la région presque tous les calcaires sont noirs (Givétien, Tournaisien, Viséen) et rien ne dit que le lot de blocs était homogène. Donc Tournaisien probable, sans plus. -

Demande d 'identification végétaux houillers fossiles du carbonifère

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

Neuropteris -

Demande d'identification coraux, coquilles et une roche

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

Oui, c'est bien ça. Ce qui s'appelle "porphyre" chez les carriers en Belgique est qui est en fait une microdiorite quartzique... avec asphalte L'autre photo montre encore une section de coralliaire solitaire, encore appelé Rugueux. -

Demande d'identification coraux, coquilles et une roche

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

1° photo trop floue. Dans le contexte régional, ça peut rappeler les pavés extraits des massifs éruptifs de Belgique. Une microdiorite peut-être. et les taches noires pourraient bien être du ... goudron. Après, tu es avec des calcaires du Primaire. 2-3-4: probablement du Tournaisien 2-4 sections de coralliaires et en 3, des brachiopodes, probablement Spiriféridés. 5 encore des sections de Coralliaires mais le calcaire a l'air + cristallin 6 bien trop flou. -

La dernière photo fait penser à un réseau de craquelures. Ca pourrait être le révélateur de discontinuités internes à l'obsidienne, mises en creux par l'altération une fois la cavité libérée de sa bille. Dans ce cas, l'obsidienne qui semble si homogène ne le serait pas tant que ça et ce qu'on voit dans les cavités pourrait refléter une sorte de stratification de la matière. Ce qui expliquerait que les 2 cavités à stries présentent des bandes qui ont l'air de s'aligner d'une cavité à l'autre. Auquel cas, plus besoin de faire tourner la bille (ou pas autant). On aurait simplement 2 coupes sphériques successives de la même stratification soulignée par l'altération. Je vote (c'est de saison) pour la fluidalité de JF. On pourrait avoir une ou 2 photos de fonds d'autres cavités?

-

"Une abrasion du type marmite de géants ne donne pas forcément de belles sphères". Oui, bien sur,: on ne part pas d'un volume quasi sphérique mais d'une surface + ou - plane et la partie mobile n'a pas la même liberté. "Les dendrites ne forment pas toujours des cônes." C'est bien ce que j'essayais d'expliquer ci-dessus. On ne s'est pas compris? L'excellent site d'Alex Streikeisen montre plusieurs types de "sphérules" qui n'ont pas forcément des formes de quasi sphères: axiolites, plumes, ... Ce site montre notamment que les quasi sphères sont constituées par la juxtaposition d'une multitude de cristaux aciculaires. http://www.alexstrekeisen.it/english/vulc/spherulites.php Les "sphérules" en bandes seraient guidées par des fentes de tension. Le processus de dévitrification est identique et c'est l'état de contrainte de l'obsidienne qui entraînerait un aspect ou un autre. Remarque: sur de nombreuses images on voit des billes creuses, d'autant plus qu'elles sont grosses me semble t'il. Une cavité d'origine? ou pas?

-

ou de 2 étapes différentes de la dévitrification ou de 2 états différents de l'obsidienne. Il semble que tu n'as trouvé que la version chou fleur sur ce site. Je m'étais déjà écarquillé les yeux sur ces micro-sillons à la recherche d'une relique de cristobalite: nada. Si on envisage que c'est la dévitrification qui a généré ces sillons, il faut alors imaginer qu'elle s'effectue sur des surfaces coniques de révolution toutes centrées sur le même point, décalées l'une de l'autre par un très léger angle au sommet, et que la recristallisation se propage de façon uniforme le long d'une surface conique... Ca fait beaucoup, à mon avis, mais bon, c'est comme on le sent. Allez, sois fou, le.

-

Minerai ou roche : besoin identification merci

jjnom a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

J'ai du mal à imaginer qu'un alliage puisse donner des cristaux millimétriques. Ok, on se fait plaisir à jouer aux devinettes scientifiques et ça ne débouche pas forcèment. Mais, bon, puisqu'on est d'accord sur déchet métallurgique, qu'on n'est pas sur un forum de métallos et qu'on n'ira pas le chercher sur votre cheminée pour investiguer plus avant, on va en rester là. -

Proposition: au lieu de la casser, demande à quelqu'un de la faire tomber par inadvertance. Le sentiment de culpabilité en absence de sphérule sera moins difficile à supporter. Rem.:Quand je disais lisse je voulais dire non striée, au moins en apparence. Blague à part: le chou fleur en transparence, c'est pas banal, comme photo. On voit bien que la croissance de la cristobalite n'est pas strictement sphérique. On se rend compte aussi qu'il y a une multitude de petites zones et de petits points d'amorce de recristallisation dans la masse de l'obsidienne. Il semble qu'il y ait les mêmes points sur le bord de la cavité de droite de la photo du dessus. On reconnaît bien aussi les cassures conchoïdales de l'obsidienne. Il est peu probable que le jeu de 3 petites cavités qui se recoupent (passé à côté sur les autres photos), soit issu d'une érosion. Ressemble plutôt à des croissances qui se sont rejointes. Des indices en faveur de la cassure... qui a toute les chances de montrer une ou des sphérules... en chou fleur. Une hypothèse: Si on met en mouvement un chou fleur quasi sphérique de dureté 6-7 dans une matière de dureté 5-5,5, on obtient quoi? D'un côté: si pas d'axe de rotation préférentielle, une cavité quasi sphérique et lisse et si un axe est maintenu, une cavité à stries qui correspondent aux bosses du chou fleur.De l'autre côté: un chou fleur un peu usé. Ce qui suppose qu'à partir de l'instant où la cavité est accessible aux agents atmosphériques, il se crée une dissolution de l'un des 2 matériaux qui permet de rendre la sphérule mobile et en conséquence l'abrasion de l'obsidienne par la cristobalite. L'usure du galet se poursuit, l'ouverture s'élargit et la bille finit par s'échapper. Reste à comprendre pourquoi l'axe de rotation semble se maintenir préférentiellement dans les grosses cavités (bourrelets du chou fleur + importants?) Enfin, je dois dire que ce genre de chose à apprécier en photo, avec ses illusions d'optique, j'ai du mal. Parfois l'impression que le diamètre d'une cavité est énorme, parfois pas tant que ça.

-

Sur la photo réimplantée par Kayou, il y a 2 cavités vides à l'arrière et en haut... elles sont lisses. La croissance dendritique sur la dernière photo peut être un stade premier de la recristallisation. Si la diffusion d'eau s'arrête pour quelque raison que ce soit, les dendrites se rejoindront pour former des billes. J'aimerais bien avoir une idée du diamètre d'une sphère qui viendrait se loger dans les 2 grosses cupules striées. qu'on voit sur la première photo. Toujours pas convaincu que ces cupules aient été simplement formées par le départ de billes de cristobalite.

-

Minerai ou roche : besoin identification merci

jjnom a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Bien vu, pour la continuité et le côté poreux. Effectivement, l'hypothèse oxydation au refroidissement en prend un coup et encore plus la pyrolusite. Suis tombé sur ce papier: https://www.researchgate.net/publication/258158683_Electrolytic_Manganese_and_Ferromanganese_Grades_Physical-Metallurgical_and_technical_Characteristics L'idée du carbure de Manganèse (Mn,Fe)7C3 n'est peut-être pas à écarter en fin de compte, surtout si on est en présence d'un ferromanganèse carburé HC. Peut-être trop carburé?... Celui-ci est assez parlant vis à vis de la difficulté à réduire Mn0: http://www.mintek.co.za/Pyromet/Files/1979Koursaris.pdf -

Minerai ou roche : besoin identification merci

jjnom a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Ca, c'est comme le temps que met le fût d'un canon pour se refroidir (cf F. Reynaud). En, fait on parle souvent de vitesse de refroidissement alors qu'on devrait considérer le gradient de température entre le matériau et son environnement et la capacité de celui-ci à évacuer les calories. Une lave basaltique va figer en quelques minutes au contact de l'eau mais uniquement sur quelques cm ou dcm. (1200°c/20 cm). Le cœur d'une coulée de 100m d'épaisseur ne sera refroidie à cœur (absence de gradient) qu'en 3 siècles. Mais pour un géologue, ça reste très bref. On peut obtenir des verres ou des roches avec une pâte et des petits cristaux, plutôt en aiguilles (structure microlithique). Si on considère maintenant un pluton granitique qui se met en place en profondeur dans un encaissant lui-même déjà bien chaud à cause du gradient géothermique, on parlera de refroidissement lent. Le gradient de température entre le pluton et son encaissant est faible, l'évacuation de calories est beaucoup plus restreinte et le magma se solidifie très lentement, laissant le temps aux cristaux de grossir et se rejoindre (structure grenue). Ca doit se chiffrer en milliers voire million d'années selon les delta T. L'intérêt de tous ces déchets métallurgiques est qu'ils se rapprochent assez bien des conditions de mise en place des laves. On y retrouve pas mal d'analogies notamment au niveau des structures et des minéraux. Mais ils sont bien plus variés (farceurs?) en fin de compte. Enfin, je ne vois pas une corrosion dégager des minéraux avec des côtés aussi rectilignes. Je pense qu'il s'agit bien de cristaux néoformés aux dépens de l'alliage. J'ai un temps pensé au carbure de Mn (du fait de la réduction par CO) mais c'est sans conviction aucune. -

Je n'arrive pas à y croire. Pour plusieurs raisons: 1) La cristobalite est un phénomène de recristallisation de l'obsidienne. Elle est donc postérieure à la formation de l'obsidienne. 2) Les sphérules de cristobalite ont l'air bien lisses et une sphère lisse qui tourne dans une cavité sphérique lisse ( à condition qu'elle arrive à s'y maintenir), ça donnera d'autres surfaces lisses (= roulement à billes) Soit la bille (de quoi? et qui a tourné en l'air en acquérant des bourrelets et des stries) existait avant la masse d'obsidienne, s'est fait mouler dans le matériau pâteux puis suite à érosion s'est fait déchausser en laissant son empreinte. J'y crois peu. Un verre volcanique même pâteux c'est encore bien chaud. Soit il n'y a jamais eu de bille et c'est un phénomène érosif généré par un objet de plusieurs cm de diamètre ou une usure éolienne ou ... Pour le processus de formation des sphérules: un verre volcanique est instable. Il tend à se (re) cristalliser avec le temps en formant des cristaux (cristobalite) en prenant comme point de départ une singularité (un cristal d'infimes dimensions de feldspath par exemple). Une fois la nucléation réalisée, on évoque une croissance de la recristallisation par diffusion d'eau. Soit elle est homogène (billes) selon un front de recristallisation soit elle suit des discontinuités internes (minuscules fissures de retrait par exemple).

-

Minéraux à identifier

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Une information: dans la pratique, et sur Terre, les cratères complexes ont une dimension minimale de près de 3 km. On en est loin, là. Quoi qu'il en soit, on va atteindre patiemment le retour de l'Ecole des Mines. Il y aura bien 1 ou 2 enseignements à en tirer. -

Minerai ou roche : besoin identification merci

jjnom a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Si on reste sur l'idée d'un alliage Mn/Fe à 80% de Fe, on a de fortes chances que ces cristaux soient en bonne partie constitués de Mn. A part un oxyde de Mn que peut-on envisager d'autre? Et pour obtenir cet habitus des cristaux quoi de mieux qu'un refroidissement rapide? La couche irisée de quelques microns, dans le cas de Fe/Mn, s'acquière peut-être à froid (genre passivation). -

Minerai ou roche : besoin identification merci

jjnom a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Bon, ben pas pyrolusite, donc. La couche de cristaux est assez peu épaisse et présente que sur l'une des faces. La forme aciculaire des cristaux va bien aussi dans le sens d'un refroidissement brutal. L'idée d'une oxydation à la surface d'une coulée de Fe-Mn ne me semble donc pas farfelue. MnO2 ne peut pas se former directement sur la coulée car le matériau est bien trop chaud. C'est donc MnO qui se forme et cristallise. Ce qui n'empêche pas qu'à la périphérie des cristaux, une oxydation plus poussée puisse se produire au cours du refroidissement qui se poursuit. Dans le milieu naturel, MnO ou manganosite est bien rare. mentionnée comme minéral issu du métamorphisme de roches riches en Mn. On a de la peine à la reconnaitre sur l'échantillon de la cheminée quand on compare avec les photos du web ou de Mindat mais bon, les conditions de refroidissement sont tellement différentes qu'on a peut-être droit à un système cristallin autre que celui de la manganosite. -

Minéraux à identifier

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

De la cordiérite!?... dans le 78? La cordiérite étant un minéral du métamorphisme, ça ne va pas être facile de le faire cadrer avec la géol du 78. Sérieusement: bien sur que c'est un déchet et vu son hétérogénéité ça pourrait être un MIOM, un mâchefer d'incinération d'ordures ménagères. Scories, verre, des silicates de calcium et/ou d'aluminium qui peuvent grimper à 7 dans l'échelle des duretés. Maintenant, comment c'est arrivé dans la forêt? Aucune idée mais sur le plan des distances parcourues un MIOM a plus de chance d'être là où tu l'as trouvé que de la cordiérite et épargne nous le coup de la météorite, stp. Merci.