Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom

Membre-

Compteur de contenus

3086 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par jjnom

-

iguanodons bernissartensis leur mort élucidée

jjnom a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Dinosaures

De très nombreuses poches de Wealdien ont été recoupées dans les carrières de Tournai et dans les forages d’alimentation en eau qui exploitent la nappe du calcaire carbonifère. Que je sache, pas de macrofaune et donc pas d’Iguanodon. Ce qui semble différencier les puits type Bernissart, c’est le caractère lacustre des sédiments tant au point de vue sédimento que faune accompagnante. Jamais entendu citer ou parler de formations fluviatiles typiques mais on n’a peut-être pas exploré tous les recoins des puits. Rattacher l’existence de 4 niveaux à Iguanodons à 4 approfondissements brusques du lac ayant provoqué un dégagement en masse de H2S me semble être un raccourci un peu rapide. Encore fallait-il que les Iguanodons aient été présents à cet endroit à ce moment là. Quatre événements, OK mais la brutalité des évènements s’observe t’elle dans les enregistrements sédimentaires ? Deuxième question : Il faut bien envisager une concentration des Iguanodons (« troupeaux entiers »). GDP affirme post-mortem mais ce n’est qu’une hypothèse. Un point m’interpelle : la reconstitution de l’environnement du lac. Une figure ci-dessus montre un paysage qui a l’air plutôt forestier. L’auteur en est Yans 2007. Sur cet autre papier: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00168235/document mêmes auteur et année, on parle de savane tropicale (ce que n’image pas sa reconstitution) et de la présence de nombreux bois carbonisés. D’où une idée perso : concentration des Iguanodons vers le lac pour échapper au feu de savane, panique et vase assurant la partie obsèques. Et ça 4 fois de suite. Juste une idée, juste une hypothèse. -

Pierre, minérale ou pas?

jjnom a répondu à un sujet de Sams bliker dans Demandes d' identification de minéraux

C'est dit sans conviction. Et maintenant? Une p'tite goute de vinaigre ou d'acide pour en avoir le cœur net. -

Pierre, minérale ou pas?

jjnom a répondu à un sujet de Sams bliker dans Demandes d' identification de minéraux

Un p'tit effort. C'est hyper facile à déterminer. Rien qu'en zoomant sur la 1° photo, ça vient tout seul. -

Fossiles dans le schiste à identifier

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

Pas bien facile. Tes plaques ont bien souffert de l'altération et sur photo, pas toujours nettes, pas toujours prises d'assez près, on a beau zoomer, on n'arrive pas à se faire une idée claire. Pour pouvoir déterminer ce genre de fossiles, il faut qu'on puisse voir clairement l'attache de la pinnule sur l'axe et la nervuration de la pinnule. Donc, nettoie, humidifie, change d'APN... Et puis, rien ne t'empêche de fouiller Internet et de faire des propositions. Juste l'impression qu'on a pas mal de Sphenopteris cette fois ci. -

Pierre, minérale ou pas?

jjnom a répondu à un sujet de Sams bliker dans Demandes d' identification de minéraux

Pour cette dernière, c'est un petit galet de quartz. Pour l'autre (celle que vous appelez la 2°), c' est probablement une roche granitique qui s'est perdue dans un remblai venu d'on ne sait où. Les micas sont évidents. L'essentiel, de teinte rose, est du feldspath orthose et il reste quelques points gris dont la dureté n'a peut-être pas été testée. Ca s'approche d'une pegmatite. -

Coraux ou cyanobactéries

jjnom a répondu à un sujet de Latruf dans Demandes d' identification de fossiles

Les expériences sont variables mais l’observation m’amène à une autre logique géologique, une autre histoire. Les rhizolithes sont, la plupart du temps, considérés comme des concrétions à la périphérie des racines, générées par des échanges ioniques liés à l’activité biologique de ces racines dans un sol. Le résultat est : - des formes tordues, branchues - une cristallisation du CaCO3 en lamines concentriques - des vides - des inclusions de particules en provenance du sol - un axe central évidé correspondant à la racine maintenant disparue ou dégradée. Sur les photos de Latruf on observe - des objets rectilignes - une cristallisation de calcite radiaire - absence de vides - absence d’inclusions - un vide axial cylindrique dont le diamètre semble relativement important La cristallisation radiaire de la calcite ne peut se réaliser que si les cristaux peuvent croitre librement et c’est ce qu’on observe dans les spéléothèmes. Ce qui, par ailleurs, limite considérablement les vides et les inclusions. Reste le trou axial relativement important. Je pense aussi qu’il représente effectivement la trace d’une ancienne racine mais, à la différence d’un rhizolite, elle n’a pas été le moteur de la concrétion mais juste le support. Il suffit de considérer qu’une racine a pénétré dans une cavité karstique où elle peut croitre en ligne droite et a été calcifiée à la manière d’un spéléothème pour obtenir ce que Latruf a trouvé. Les anglo-saxons ont baptisé ça rootsicles. Un type particulier de rhizolite ou un type particulier de spéléothème ? Pour l’environnement et la typologie de la concrétion, j’opterais pour le second classement. -

iguanodons bernissartensis leur mort élucidée

jjnom a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Dinosaures

Pour les questions relatives à la géochimie du fer dans les milieux aqueux (et aussi le dégagement de H2S), il y a un bouquin qui en parle dans le détail: Biogeochemistry of wetlands: science and applications. Mettre ça dans le moteur de recherche et lancer le lien de Google books. -

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Vivement Mardi et le bijoutier! -

En 1) un bidule pas identifiable sur fond flou En 2) Un gros cristal lardé de stries de tronçonneuse sur fond de petits cristaux. En 3) une bille d'on ne sait quoi provenant d'on ne sait où. Que veux tu qu'on dise de ces photos? Déjà, rien que le titre du sujet montre que tu n'es toujours pas capable de t'approprier les informations qu'on te donne. Pourquoi t'en donner d'autres? Il est où le Sablais, il est où?

-

Pas sympa. Ce n'est pas de sa faute si l'affichage de sa calculatrice est à 13 digits.

-

Fossiles dans le schiste à identifier

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

Petit canaillou, va. Ma réponse sera: pas en regardant la photo de wiki, vu que ce n'est pas un Pecopteris mais un Neuropteris. D'ailleurs, si tu tapes Neuropteris arborescens dans Google et que tu cliques sur images, tu vas vite remarquer que cette photo est l'exception. Une pinnule de Pecopteris est attachée par toute sa largeur sur l'axe et la nervure principale va quasiment jusqu'au sommet. C'est tout le contraire, ici. -

Fossiles dans le schiste à identifier

jjnom a répondu à un sujet de Club Escautpont dans Demandes d' identification de fossiles

Bonsoir. Pour ce qui est des végétaux type fougère, va falloir apprendre la différence entre feuille et pinnule. En 1) c'est une pinnule de Neuropteris. En 2) Lepidodendron En 3) 4) et 5) Annularia. Ca, je t'en ai déjà déterminé. Il suffit de comparer et de retenir pour ne pas toujours montrer les mêmes choses. 6) Pinnule de Neuropteris. A peine visible 7) Encore Annularia 8) Indéterminable Globalement, si pour apprendre, OK mais si c'était pour mettre en collection, tu peux les remettre là où tu les a trouvés. -

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Du calme, du calme! Depuis au moins 2 siècles des tas de malades du marteau sévissent de partout en France et il n'y a que 2 endroits où on a localisé des béryls de la variété émeraude. Du côté d'Alençon et de Limoges. Ca fait loin, non? Sinon, tu peux aussi chercher du côté des verres issus de la sidérurgie. Les inclusions effervescentes à l'acide = castine. Densité, dureté, inclusions, ça colle aussi et c'est bien plus probable dans les Yvelines. -

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Ouaip! Excellent. Va falloir prendre le temps de tout lire mais c'est du détaillé et de l'argumenté. Et certain que c'est du quartz? Ca raye le grès aussi? C'est vrai que ça c'est bien amélioré. -

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

Euh... oui. Mals il y a verre et verre et si la dureté est effectivement du côté de 7 ou un chouia plus (raye le quartz), ça n'est plus du domaine de la verrerie. -

Pfouh... On peinait déjà avec la minéralo et la chimie, v'là que la physique s'en mêle. Je vais avoir du mal a retrouver les références. C'était juste une citation dans un article mais lequel?

-

Coraux ou cyanobactéries

jjnom a répondu à un sujet de Latruf dans Demandes d' identification de fossiles

A en croire ta liste ci-dessus, il y a tant de paramètres que je me demande comment reconnaître un rhizolithe sur photo... Un trou axial dans une concrétion n'en fait pas un rhizolithe. Je pense que la cristallisation radiaire raconte une autre histoire ou tout au moins évoque la possibilité d'une autre histoire et donc la position prudente de Quat me semble honnête. Merci pour la thèse, mais 300 pages, c'est trop pour le week-end. Une photo de rhizolite avec calcite radiaire me suffira. -

Qu'il y ait une perte de volume, OK. Mais rien ne dit comment se distribuent les vides. J'ai pu observer plusieurs lames minces de contenus de sphérules sur le web et les vides étaient dispersés dans la masse, entre les cristaux. Est-ce que, dans certains cas, ces micro vides pourraient se "regrouper" et forcément au centre? J'en doute fort. Les teneurs en eau des obsidiennes seraient inférieures à 0.5%. J'ai souvent vu écrit 0.1%.Sous formes H2O et hydroxyle. Ca fait bien peu. Les bulles dans les obsidiennes sont certainement minuscules (pas vu dans les lames minces mais le grossissement était peut-être insuffisant) et il en faudrait une grande densité pour générer des vides ne serait-ce que millimétriques. Maintenant, je viens de voir que pour certains auteurs la zonation en bandes serait aussi liée à des cisaillements internes et ... à la densité de bulles. De proche en proche, on arriverait à capter de + en + d'eau ce qui renforcerait la diffusion? Et permettrait si le système fonctionne assez longtemps d'atteindre des dimensions de sphérules allant jusqu'à plusieurs mètres? Les vides entre les cristaux seraient-ils d'anciennes bulles? Un papier supplémentaire sur les polymorphes du quartz. Pas récent mais des infos pouvant intéresser la question de la dévitrification: http://www.minsocam.org/msa/collectors_corner/arc/silicamin.htm Et aussi celui-ci: http://www.minsocam.org/msa/collectors_corner/arc/tempmagmas.htm

-

Coraux ou cyanobactéries

jjnom a répondu à un sujet de Latruf dans Demandes d' identification de fossiles

La cristallisation radiaire est de toute façon démonstrative et élimine l'hypothèse rhizolite. https://www.researchgate.net/figure/228067580_fig2_Fig-2-Cross-sections-of-four-different-rhizoliths-with-combined-oblique-incident-light Et maintenant, on fait quoi? -

Coraux ou cyanobactéries

jjnom a répondu à un sujet de Latruf dans Demandes d' identification de fossiles

Affirmer n'est pas démontrer. Sur les photos de Quat: des objets branchus, pas d'évidence de croissance radiaire (seulement concentrique), vides dans l'épaisseur. Sur les photos de Latruf: rien de branchu, croissance radiaire évidente et absences de vide dans l'épaisseur des concrétions. -

Pourquoi le "en trop"? Et de quelles cavités parles tu? Pour les polymorphes du quartz, voir ici: http://www.quartzpage.de/gen_mod.html. Dans les sphérules, c'est de l'alpha cristobalite, métastable en dessous de 270°C.

-

Coraux ou cyanobactéries

jjnom a répondu à un sujet de Latruf dans Demandes d' identification de fossiles

J'imagine mal que la calcite puisse cristalliser à la fois en radiaire et sur de telles épaisseurs dans un sol. Mais si on me prouve le contraire, j'aurais appris quelque chose. -

Minéraux à identifier .

jjnom a répondu à un sujet de L'as dans Demandes d' identification de minéraux

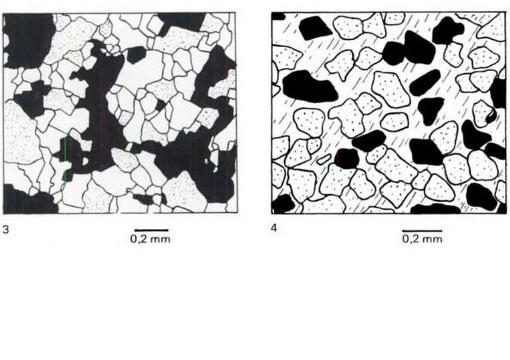

J'aurais pas du citer le mot quartzite, moi. Manque de chance, un grès quartzeux à ciment d'opale et bien cimenté, ça finit par ressembler à une quartzite, notamment au niveau dureté. Dans une quartzite, on n'arrive plus à différencier les grains du ciment siliceux car ils se sont réarrangés. Ca n'est pas le cas du grès de Fontainebleau. Tien, lis ça: http://nantes.caf.free.fr/10-10 Bleau/07-02-17LesgresdeFontainebleau.pdf Au microscope, ça donne ça: A gauche quartzite, à droite grès de Fontainebleau -

A en juger sur des microphoto du web, il y a des vides répartis dans toute la sphérule, entre les cristaux et donc, en fin de compte, présente une certaine porosité. Et je n'ai pas d'explication pour les grosses cavités centrales de certaines sphérules. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'une bulle de vapeur d'eau aurait pu préexister dans ce matériau, mais j'ai peut-être tort.

-

Je ne sais plus dans quel article avoir lu que ce zonage en bandes correspondrait à des variations de la quantité de microcristaux dans le verre. Maintenant, cette densité de microcristaux pourrait aussi être reliée à la teneur en eau.