Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

1040 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par STR

-

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

Septième échantillon. Longueur = 7 centimètres. Huitième échantillon. Dix centimètres de dimension horizontale, mesurée dans la position du premier cliché. Image prise sur l'autre face ... -

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

Suite ... Ces derniers dimanches, j'ai continué de fouiller dans mes cartons et j'ai réussi à en sortir quatre autres échantillons de la même provenance que les précédents. Les conditions de prise de vue sont les mêmes, la première image est celle de l'échantillon à sec, les suivantes étant prises sous l'eau. Cinquième échantillon. Longueur = 10 centimètres. Sixième échantillon. Longueur = 9 centimètres. -

Identification fossile? Os?

STR a répondu à un sujet de Tomguil dans Demandes d' identification de fossiles

Pour comparer : http://www.geoforum.fr/topic/15685-chert-chaille/#comment-549356 . Cet échantillon montre la différence d'altération entre le silex et un carbonate... -

Cela marche très bien pour une pierre homogène, par exemple un calcaire massif ; mais pour un échantillon constitué de plusieurs minéraux, surtout s'ils n'ont pas la même dureté, ou s'il y a des zones poreuses, le résultat n'est pas terrible. On aboutit généralement à un aspect " peau d'orange ". Avec le temps, j'ai appris à me méfier. Et j'ai fait mienne la maxime " le mieux est l'ennemi du bien ". Et, si cela n'est pas très brillant, et bien tant pis, il y a toujours la possibilité de mouiller la surface, y compris pour faire des photos !

-

Il s'agit d'encroutements stromatolitiques de végétaux. En général les végétaux eux même ont disparus et seule leur aspect externe est conservé. Mais il est quand même possible de reconnaître des plantes des milieux humides de l'époque ( joncs ... )

-

Par contre, je ne pense pas que les gastéropodes, tel que ceux montrés en gros plan dans le message de lundi à 12h 10, appartiennent au genre Cerithium https://en.wikipedia.org/wiki/Cerithium . Je crois qu'ils font plutôt partie du genre Turritella https://en.wikipedia.org/wiki/Turritella . Les arguments pouvant être avancés : -la coquille de ces gastéropodes présente une épaisseur très régulière et mince -le section transversale du tube est ronde -l'ornementation externe ( cordons spiralés chez Turritella, succession spiralée de tubercules chez Cerithium ) -pas de siphon visible ( absent chez Turritella, épais, et donc pratiquement toujours conservé sur les fossiles de Cerithium ) -substrat très fin ( Cerithium préférant généralement les substrats grossiers, voire rocheux ) Et cela ne remets absolument pas en cause l'âge Bartonien-Priabolien proposé par jjnom. L'ouvrage suivant cite plusieurs espèces de Turritella qui pourraient correspondre à ce que l'on voit http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolreg/GR_000330_001/document.pdf?name=GR_000330_001_pdf_001.pdf ; voir par exemple p89. Mais, comme toujours, il ne s'agit là que de mon opinion !

-

Excellent reportage, images sublimes, sujet d'autant plus original que bien peu d'entre nous auront l'occasion de se rendre sur place pour admirer ! Merci.

-

Excellent reportage, images sublimes, sujet d'autant plus original que bien peu d'entre nous auront l'occasion de se rendre sur place pour admirer ! Merci du partage.

-

Minéraux bleus : photos de cristaux de cette couleur

STR a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

Juste pour participer ... Silice de couleur bleu pâle de la cavité centrale de certaines chailles du Crétacé des Bouches du Rhône. Les deux premiers clichés sont pris in situ. Les deux clichés suivants sont ceux d'un échantillon ramené à la maison, ici photographié sous l'eau. -

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

Quelques questions - tentative de réponse. -D'où proviennent ces améthystes ? Je n'en sais rien, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'elles proviennent du bassin amont. Et ce dernier possède une surface considérable. -Peuvent-elles provenir de plusieurs gisements ? Certainement. Ces échantillons ne se ressemblent pas. Mais je suis personnellement incapable de le démontrer. -Le ou les gisements d'origine existent-ils encore ? Impossible à dire ! -Le ou les gisements d'origine peuvent-ils ou pouvaient-ils se trouver beaucoup en amont ? Oui ! Car si aujourd'hui les galets se déplacent en roulant sur le fond durant les crues, il ne faut pas oublier que lors des dernières glaciations ils se déplaçaient également en flottant avec la glace lors de chaque débacle ( la Loire coule du sud vers le nord ). Ainsi les galets que l'on trouve dans les alluvions actuelles de la Loire peuvent avoir parcouru de grandes distances sans s'être trop usés. -Y en a-t-il beaucoup ? Ces quatre échantillons pèsent au total 3.5 Kg, Et tout ce que j'ai ramassé au cours des vacances pendant quarante ans doit représenter le double pour une dizaine d'échantillons. -Et vers l'aval ? Là je suis affirmatif. Tous les départements en aval qui sont traversés ou bordés par la Loire possèdent de l'améthyste dans les galets de ses alluvions ! Ce sont : Nièvre 58 Loiret 45 Cher 18 Loir et Cher 41 Indre et Loir 37 Maine et Loire 49 Loire Atlantique 44 Faut-il modifier Géowiki en ce sens ? Il ne reste donc plus aux autres géoforumeurs habitant à proximité de la Loire qu'à aller se promener sur ses grèves, et à montrer ici les galets à améthyste qu'ils y ont trouvé ! Il faut ajouter que l'on doit rencontrer exactement la même chose dans les alluvions de la Loire du département de la Loire car celui-ci ne se trouve qu'à une poignée de kilomètres en amont. -

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

Il s'agit d'améthyste des galets des alluvions actuelles de la Loire entre Marcigny et Digoin. Je mets ici quelques vues de la région. A gauche, le département de la Loire, en haut, le département de l'Allier, en bas le département de la Saône et Loire. Les limites des départements sont en bleu clair. De plus prés : En haut le département de l'Allier, en bas le département de la Saône et Loire. A cette altitude on voit déjà bien les grèves sur lesquelles j'ai ramassé ces galets. Cette image met également autre chose en évidence. Lors de la création des départements, leurs limites ont souvent été établies sur des bases naturelles ; dans le cas présent, le milieu du lit du fleuve. Mais la Loire est un fleuve capricieux ( encore aujourd'hui ) et ses méandres se déplacent vers l'aval au cours du temps. C'est ce phénomène qui explique le décalage que l'on observe sur cette image entre le tracé de la limite entre les départements de l'Allier et de la Saône et Loire ( inamovible ) et le cours actuel de la Loire ( changeant ). Si on désire inclure dans Géowiki les échantillons précédents, le problème d'une attribution géographique va alors se poser ... Je suis moi même incapable de me souvenir sur quelle grève j'ai ramassé chaque échantillon. Et donc de vous dire de quelle commune il provient ... ni même de quel département ... Mais cela n'a ici évidemment aucune importance. -

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

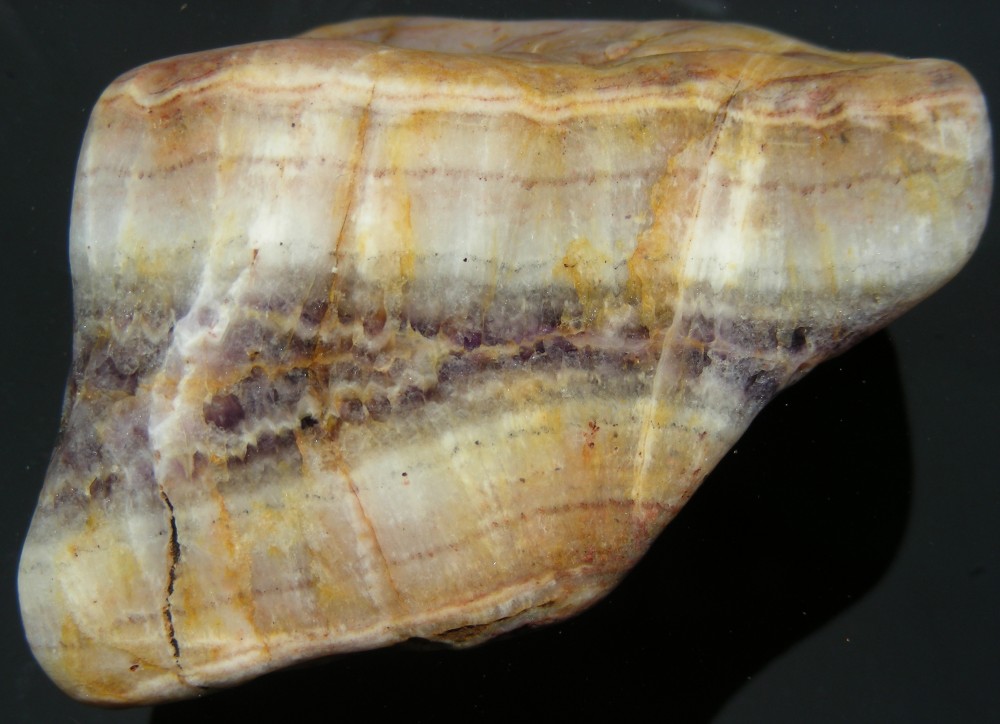

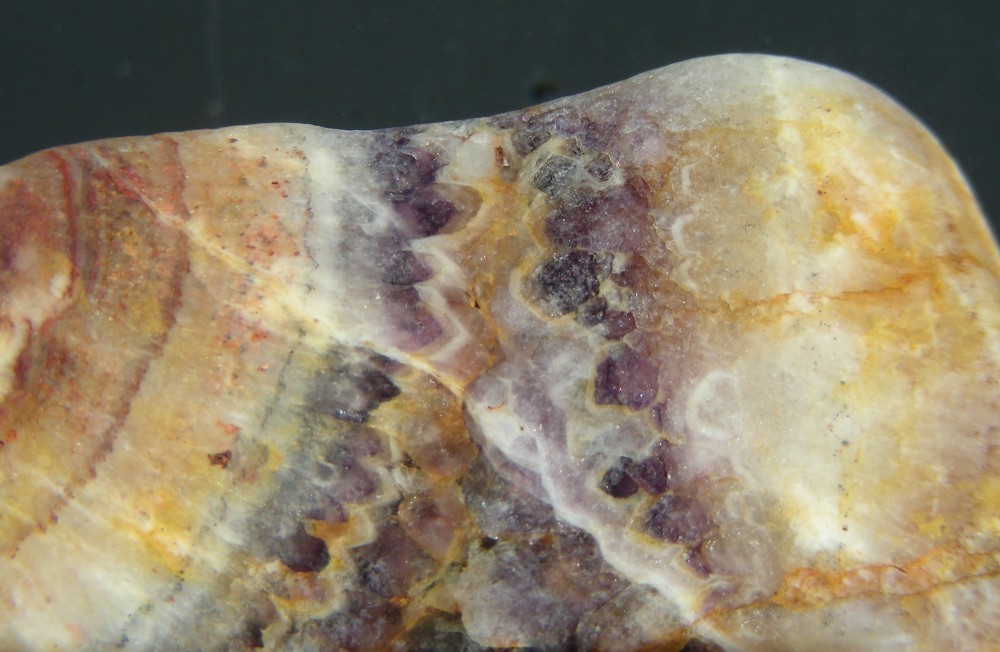

Quatrième échantillon. Il mesure 10 cm de long. Il est typique de ce qui peut être trouvé là. Les deux premiers clichés ont été pris à sec. Les trois derniers clichés ont été pris sous l'eau. Je vais y venir ... -

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

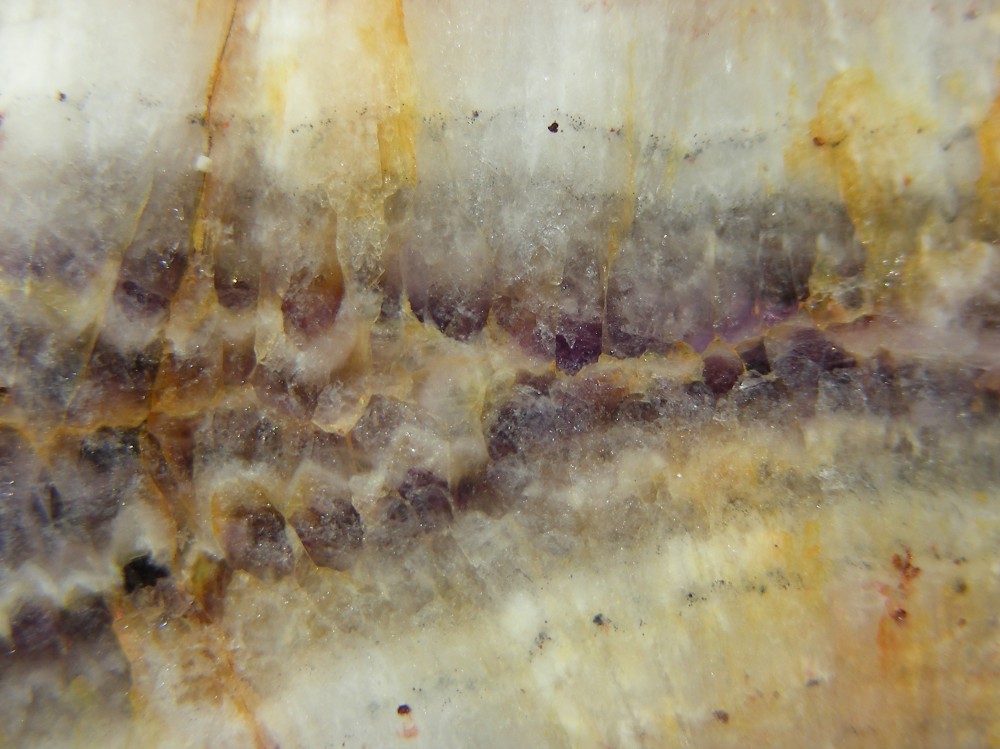

Troisième échantillon. Il est plus gros : 19.5 cm de long. La zone présentant de l'améthyste se trouve sur la droite du premier cliché. Les deux clichés suivants ont été pris à sec. Cette améthyste présente une couleur mauve très pale, mais il s'agit bien d'améthyste malgré l'aspect atypique de cet échantillon. Les clichés suivants ont été pris sous l'eau. Pour montrer la différence de couleur, les deux clichés suivants présentent des cristallisations incolores. -

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

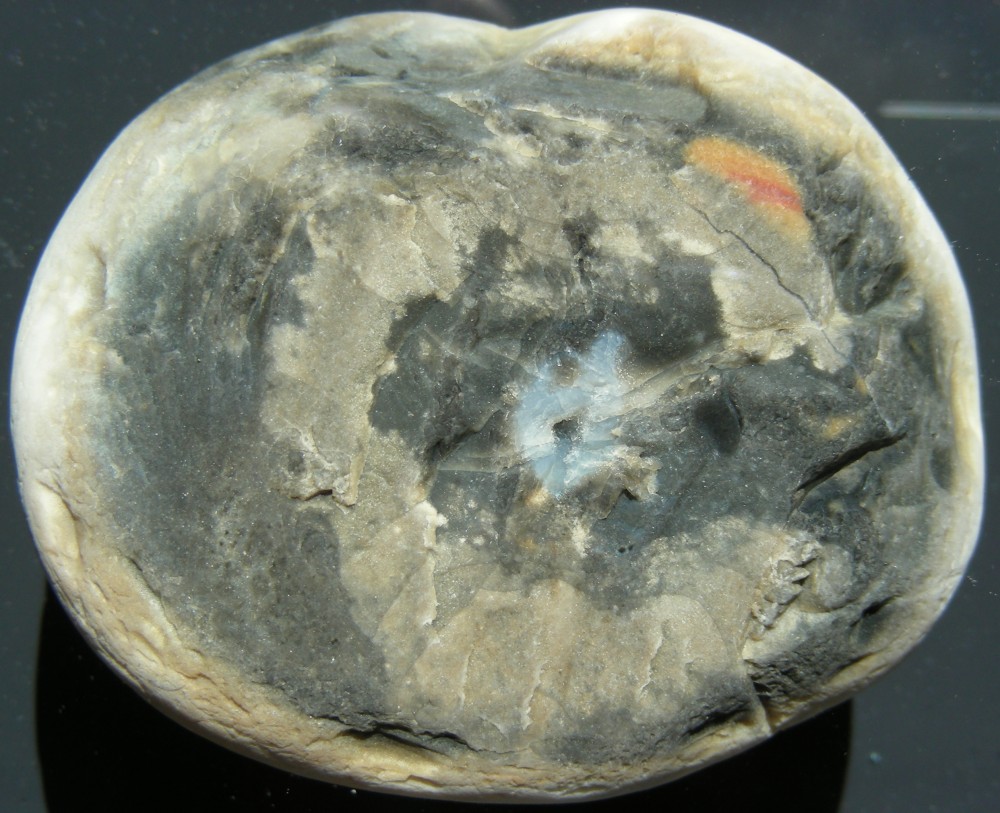

Deuxième échantillon. Il mesure 10 centimètres de long tel que présenté sur la première image. Les deux premiers clichés ont été pris à sec. Les clichés suivants de cet échantillon ont été pris sous l'eau. La cristallisation où se trouve l'améthyste est très sombre. On y voit un patchwork de couleurs du blanc au brun dans lequel les différentes zones présentent différentes nuances tirant vers le vert, le jaune, le orange, le rouge, et, bien sûr, le violet. Les deux images suivantes proviennent de l'autre face de cet échantillon. -

L'améthyste en France

STR a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

Bonjour. Pour un petit réveil de ce sujet endormi ! Quatre échantillons d'améthyste d' une provenance qui n'à pas encore été évoquée ici ... et quelques considérations en découlant. Cela fait bien longtemps que je voulais en parler sur Géoforum, mais encore fallait-il que j'en retrouve quelques-uns dans mes cartons pour vous les présenter. A noter ; les clichés ont été pris à la lumière du soleil, aus alentours de midi, par très beau temps : les couleurs sont donc fidèles. J'ai juste recadré les images afin de les alléger. Premier échantillon. Le premier cliché montre l'échantillon à sec. Les autres clichés ont été pris sous l'eau. -

Station photo pour mes grenats (suggestions, critiques)

STR a répondu à un sujet de grenadof dans Galeries de photos de minéraux, fossiles, roches, etc.

Personnellement, je n'aime pas le fond rond ... Pour ce qui est de l'échantillon, j'aime bien quand il y a beaucoup de lumière, à condition qu"il n'y ait pas de zones " blanches" dues à un trop fort contraste ou à des reflets ; le quatrième cliché me convient. Pour ce qui est de la couleur du fond, le gris me va parfaitement, mais dans ce cas précis, il va être compliqué de le choisir car l'échantillon lui même se présente sous diverses tonalités de gris. -

Oui, finalement, il y a bien l'air d'y avoir orientation préférentielle. Pour la peine, une petite photo. Nérinée en coupe oblique, dans un calcaire à lacazines ( foraminifères miliolidés ) , Santonien (Crétacé Supérieur ) , Chaînon de La Fare, 13

-

Pour moi, une accumulation de nérinées. Pas d'orientation préférentielle, donc, en surface de l'échantillon, toutes les images caractéristiques des différentes sections possibles de ce gastéropode. Un Joli spécimen que, pour ma part, je laisserai en l'état !

-

Bois fossiles de l'Oise

STR a répondu à un sujet de Christophe B dans Forum Fossiles et Paléontologie

Il est vrai que ce sujet est particulièrement intéressant ! -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Un an, déjà, sans nouveau message ... , et ce sujet disparaît inexorablement dans les strates inférieures de Géoforum. Il finirait même par se fossiliser si on ne l'exhumait de temps en temps ! Comme aujourd'hui, pour donner des infos. La première est la publication, en Mars 2016, par Abderrazak El Albani, Roberto Macchiarelli, et Alain Meunier de : " Aux origines de la Vie - Une nouvelle histoire de l'évolution ". Ce livre replace dans le contexte de l'apparition et de l'évolution de la vie sur terre les découvertes paléontologiques faites au sein du bassin de Franceville par Abderrakak El Albany et Frantz-Gérard Ossa Ossa. Il souligne les difficultés, les incertitudes, les interrogations, les doutes que l'on rencontre dès lors que l'on aborde la paléontologie du Précambrien, et explique les moyens que l'on utilise pour y répondre. Il est disponible là : https://www.amazon.fr/Aux-origines-vie-nouvelle-lévolution/dp/2100737910/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1466321206&sr=8-1&keywords=aux+origines+de+la+vie . Vous pouvez, bien sûr, lire les commentaires pour vous en faire une idée, mais le mieux est encore de l'acheter ( 22 euros ). La seconde est juste pour le FUN ( https://www.fun-mooc.fr/ ) : depuis le mois de mars 2016, le terme " Francevillien " existe dans Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Francevillien - Merci Wiki MOOC - -

Photofiltre installation et utilsation de base

STR a répondu à un sujet de elasmo dans Foire aux questions du forum de géologie Géoforum

Depuis plusieurs mois, je me demandais comment vous procédiez pour mettre vos échantillons des sujets "Fossiles du Marinésien du Bassin Parisien" et " Fossiles de l'Auversien en France" sur fond noir. De cette manière ils son réellement mis en valeur. Et je me voyais bien essayer ce que cela pouvais donner avec quelques échantillons perso ... Ce sujet répond à mon interrogation avant même que je n'ai eu à poser la question ! Merci beaucoup. -

J'ai regardé ce sujet car le titre m'a tout de suite fait sourire (ricaner ?) ... J'ai eu exactement la même réflexion que gaeldeploeg dans les trois dernières lignes du message ci dessus. Mais finalement l'échantillon de Julien76480 complète bien cette série digne d'un cabinet de curiosités !

-

Fossiles de l'Auversien en France

STR a répondu à un sujet de elasmo dans Forum Fossiles et Paléontologie

C'est là le genre d'image que je préfère -

Prospection dans l'oise thanetien et sparnacien

STR a répondu à un sujet de elasmo dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Bonjour. Pour ces " petites billes blanches ", je pense qu'il s'agit de tout ce qu'il reste du byssus calcifié d'un épibionte très commun : Anomia ephippium https://fr.wikipedia.org/wiki/Anomia , ou plus précisément de sa version d'époque dont j'ignore le nom exact. Dans l'Actuel, les coquillages trouvés en bord de mer présentent souvent ces " petites billes blanches ", et moins souvent l'Anomia ephippium encore en place, car ce bivalve se détache facilement de son hôte après sa mort. Ne reste plus alors sur l'hôte que cette " petite bille blanche " comme témoin de la présence passée de cet épibionte. -

Fossiles de l'Auversien en France

STR a répondu à un sujet de elasmo dans Forum Fossiles et Paléontologie

Je regarde régulièrement le premier sujet et admire les planches. Je pense qu'en la matière il est difficile de faire mieux. Texte, clichés, disposition, c'est parfait ! Mais il est vrai que je ne vais pas forcément laisser un commentaire. Et, moi aussi, je suis étonné de voir que certains sujets qui débutent avec de mauvaises photos d'un caillou indéterminable, accompagnée d'un texte incompréhensible suscitent de l'intérêt.