Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

Oui, elle l'est toujours, et on l'utilise pour apprécier l'anisotropie des minéraux opaques au microscope métallographique. Je n'ai pas vu non plus de test pour les carbonates, quoique si c'est effectivement un hardground, il est improbable qu'il y en ait. Si vous voulez une réponse définitive pour le quartz, les éventuels micas détritiques, les minéraux lourds et éventuellement les grains noirs, faites faire une lame mince. -

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

Je n'en suis pas certain, et je peux toujours me tromper, mais ça y ressemble. Quand vous comparez avec une roche de nature différente, il ne faut pas oublier que pour un minéral transparent comme le quartz, et sur une surface éclairée par dessus, la couleur dépend beaucoup de ce qu'il y a en dessous. Pour les billes jaunes, peut être un hydroxyde de Fe en concrétion. Ça n'est pas un grain détritique, pour sur... -

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

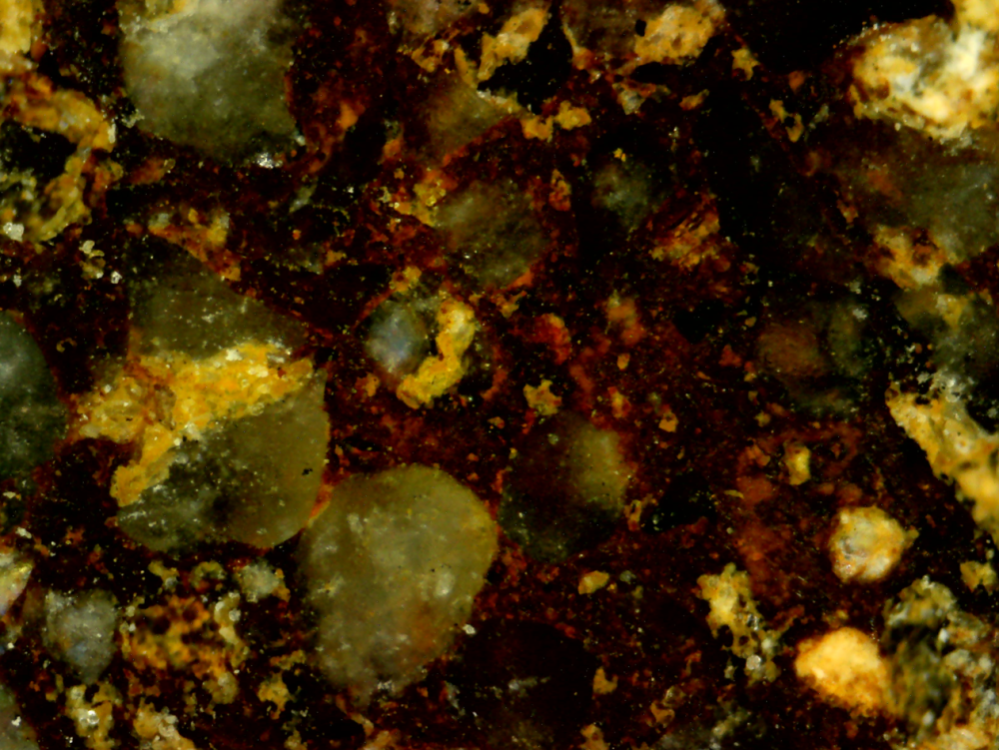

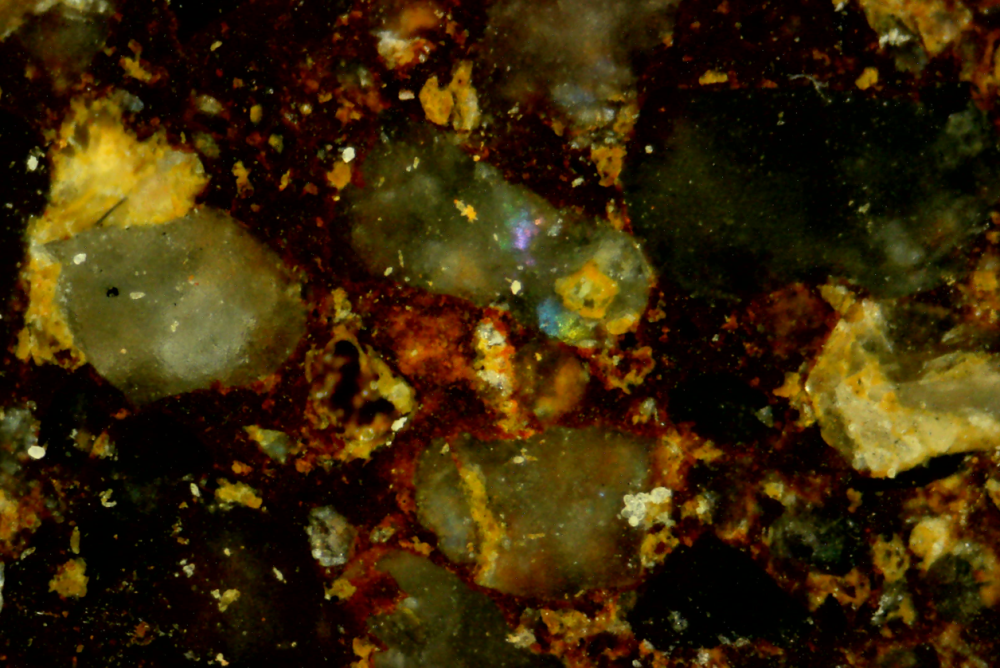

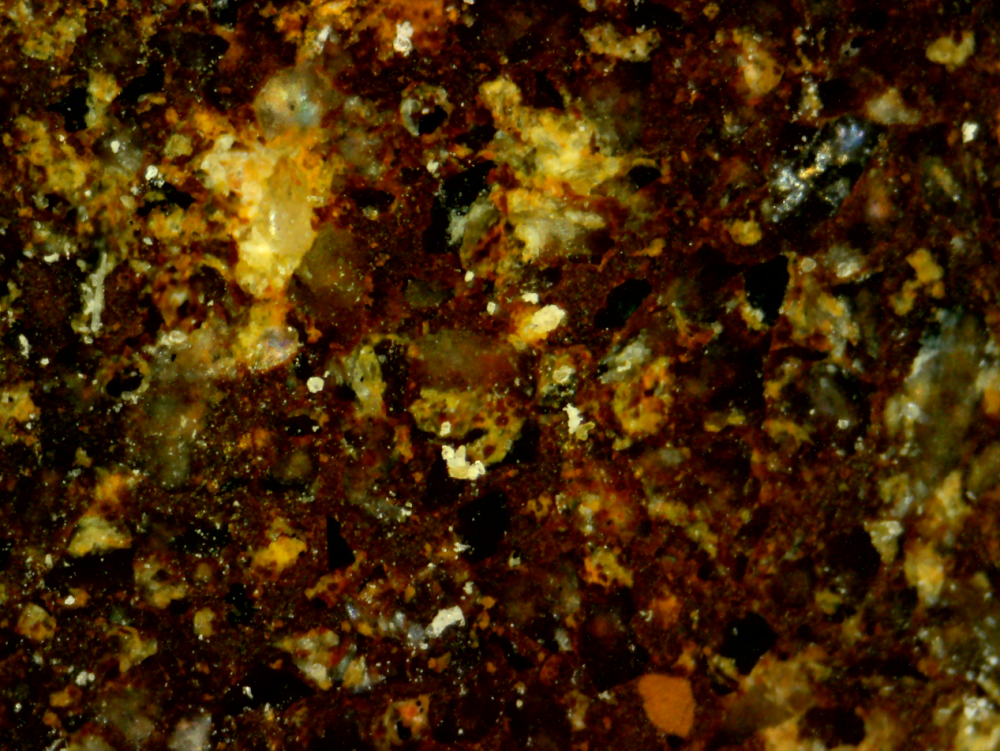

Pas facile, et hasardeux même avec cette qualité de photos. On distingue assez bien le quartz (gris, verdasson, avec de la diffusion de la lumiere), des grains mixtes quartz-feldspath (jaune-ocre sale) Encore un grain mixte quartz-feldspath, sur la gauche et des reflets iridescents dans le quartz, au centre Je ne sais pas trop ce que sont les grains noirs, abondants, en moyenne plus petits et plus anguleux que les quartz, peut-être des fragments de lydienne. La matrice a l'air abondante : c'est un sédiment très mal classé. Les petites paillettes rouges (au centre de la photo précédente sur fond jaune de feldspath ?) font penser à de l'hématite. Les petits minéraux clairs qui "capturent" bien la lumière (signe d'un indice de réfraction élevé) et qui apparaissent parfois groupés (ci-dessus) peuvent être des minéraux lourds (rutile, zircon, voire apatite ?) Pas trouvé. Les billes jaune-orange ? -

Bonjour Curieuse forme, un peu trop régulière a mon gout pour une concrétion de type marcassite. Peut-être pouvez-vous entendre un bruit en la secouant ? S'il y a une cavité intérieure. Sinon, ce sera "boulle de gomme" sauf après un coup de scie.

-

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour. En essayant de comprendre pourquoi vous partez sur une piste météorite "atypique" aussi improbable (c'est peu dire), je me dis que c'est peut-être parce que l'échantillon est "hors contexte", ce qui fait penser a un objet étranger a la formation dans laquelle vous l'avez trouvé. Dans ce cas, il serait logique de vous demander quels autres (?) types de roches vous avez trouvé autour, pour savoir s'il était le seul a être "hors contexte". -

Bonjour Je reprends cette vue pour demander si l'ondulation qui est visible au centre de la photo ne se poursuit pas latéralement, sur la gauche, par une limite nette entre deux colonnades superposées. C'est aussi ce que m'a dit B. Guy en voyant les photos. C'est un sujet de discussions entre nous depuis pas mal d'années, mais pour lui, c'est une observation qui contredit le modèle standard de formation des orgues par la contraction thermique seule, au cours du refroidissement. Avec un métallurgiste de l'Ecole des Mines de St-Etienne, il a proposé en 1990 un modèle physique alternatif pour interpréter la formation des orgues. Dans ce modèle, inspiré de structures columnaires bien connues en métallurgie, l'individualisation des colonnes se produit pendant la migration du front de cristallisation du basalte, dont la forme n'est pas plane mais qui adopte une morphologie en doigts de gant. Dans des conditions, du liquide est encore présent autour du front, ce qui fait que le matériel peut subir une déformation non cassante si une partie de la coulée continue à se déplacer dans un plan horizontal. Voir ci-après une discussion du modèle physique (repris en 2009 par un autre auteur) https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00493003

-

Si tu as encore des contacts à Clermont (rue Kessler), peut-être demander aux anciens comme P. Boivin. @Kayou j'envoie ta photo a un ex-collègue qui a travaillé sur la prismation des basaltes.

-

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

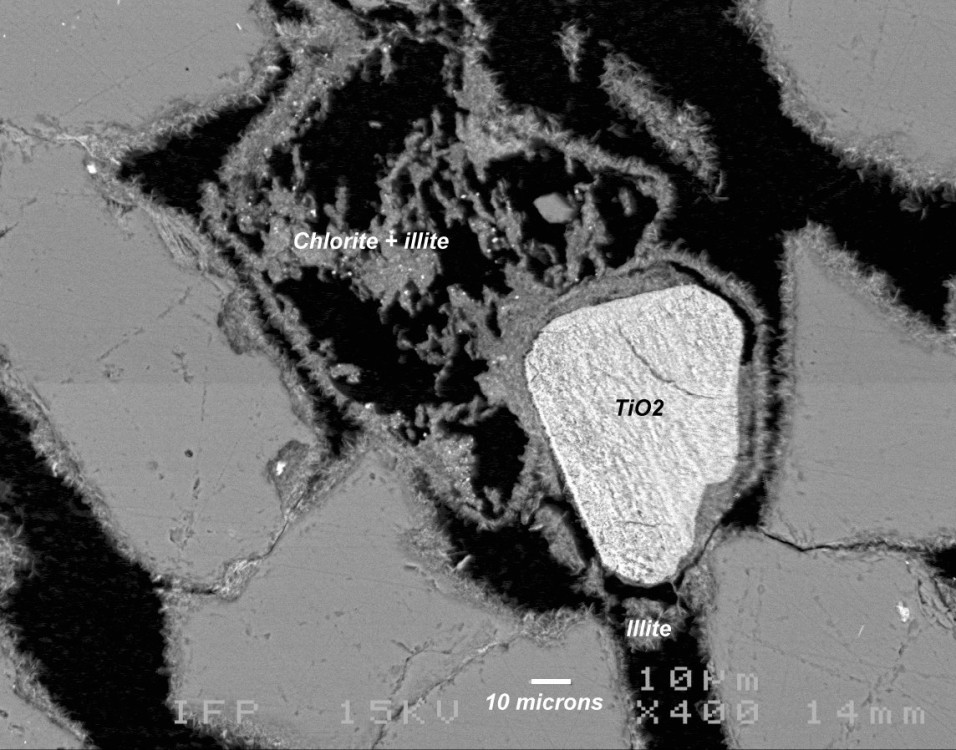

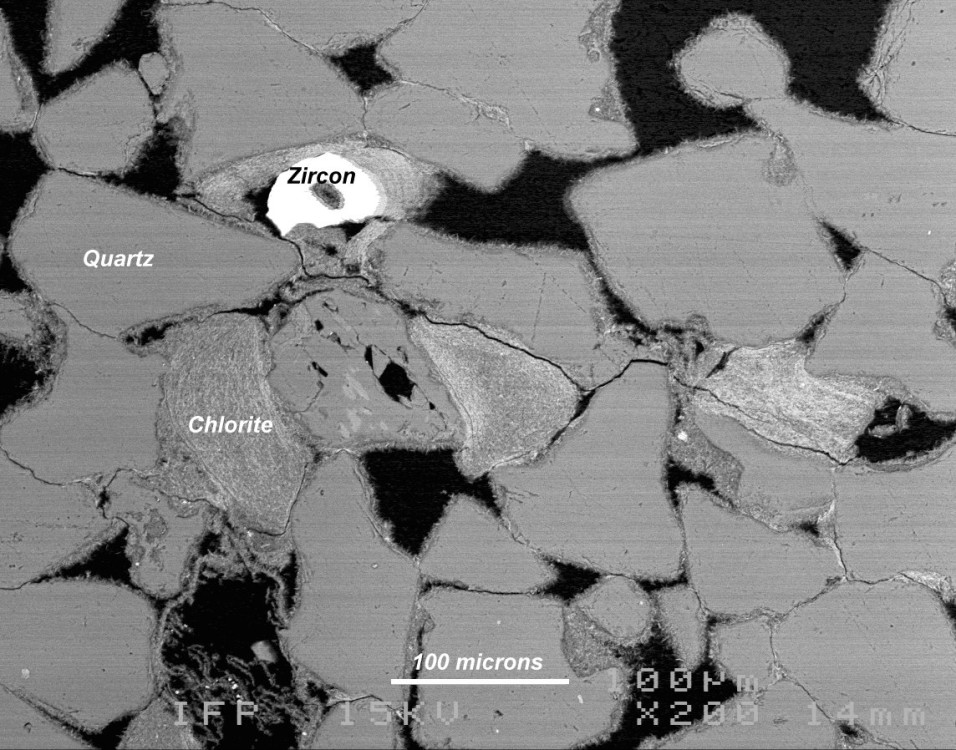

Merci de la proposition. J'aurais bien aimé faire une lame mince dans un grès glauconieux, pour voir, mais la, avec l'oxydation, on ne verrait rien du tout. Pour donner une idée, quelques photos MEB de vieux (siluro-dévoniens) grès à chlorite du bassin de Berkine (ce qui arrive à la glauconie quand on enfouit le grès vert au lieu de le remonter et de l'oxyder en surface) -

Pierres présentant beaucoup de lignes

phoscorite a répondu à un sujet de Nanoux dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Il n'y a peut-être pas une solution unique à la question. Pouvez-vous faire un inventaire des types de roche ? La deuxième photo montre clairement un granite, dont la structure interne ne peut pas expliquer les stries. Et les autres ? -

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

Pas que, mélange de grains anguleux et d'autres pas. Sur que ce n'est pas du sable de plage, c'est trop mal classé et pas assez émoussé. Je verrais plutôt une barre d'embouchure ou pas loin d'une embouchure. Bref, je pinaille, je suis d'accord sur le fond avec fluviatile, mais "en mer" pour les green clays. Si le matériel était d'origine continentale, il faudrait expliquer la rubéfaction : ça impliquerait (plus ou moins) un ciment initial de sidérite. -

Très intéressante cette observation. On dirait un déplacement horizontal (cisaillement ?) sur un matériau pas encore rigide mais déjà structuré en colonnes.

-

Grenat : info, discussion et photos de grenats

phoscorite a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie

Vu, merci. -

Grenat : info, discussion et photos de grenats

phoscorite a répondu à un sujet de agcambrai dans Forum Minéraux et Minéralogie

scapolites blanches dans la matrice en dessous ? -

C'est bien une demixtion de l'austénite ? ou je me plante completement ? Pour ce que l'on en sait, ou ce que je crois comprendre, c'est très proche d'une dendrite (le cristal n'occupe pas un volume convexe). La morphologie résulterait d'une compétition entre la croissance du cristal et le transfert de matière (dans le liquide nourricier, par diffusion) ou le transfert de chaleur latente de cristallisation. L'orientation, s'il y en a, va s'appuyer sur celle de la surface ou sont apparus les germes.

-

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

Adjugé sans doute pour grès ferrugineux. Pour les détails (age du dépôt, provenance du matériel détritique, age de la ferruginisation) c'est plus compliqué. D’après la notice de la carte Pont St Esprit, il y a des niveaux gréseux ferruginisés (ou des grès verts susceptibles de le devenir) à différents niveaux du Crétacé de l'Albien au Coniacien (de n7 à c5). D'après vos jolies photos, Le contenu détritique est assez varié : dominé par le quartz, quelques rares feldspaths et des fragments lithiques, on devine aussi quelques micas détritiques. Il faudrait voir s'il y a aussi des grains carbonatés (ça mousse ?) mais ça n'aide pas beaucoup parce que la notice de la carte ne donne de précisions ni sur le contenu détritique, ni sur la sédimentologie (la paléogéographie) de ces divers grès. Pour ma part, mais c'est une conjecture, j'ai un peu de mal a imaginer un grès qui devient ferrugineux sans qu'il n'y ait, au départ, du matériel riche en Fe dans la matrice. Je pense donc qu'il doit s'agir, initialement, de grès à ciment de glauconie, ou d'un autre green clay (verdine, odinite, etc... il y en a tant), mais qui doivent tous être déposés en milieu marin proximal. La transformation en hydroxydes de Fe, ou en kaolinite + hydroxydes de Fe (comme dans les bauxites) serait plutôt liée à une émersion du bassin. -

Bien après (à froid). Au stade de formation du pyroxène, il y a encore du liquide (des deux cotés).

-

Merci. Si j'ai bien compris, pour les géologues, la structure "perlite" est bien une hydratation du verre (obsidienne) avec un gonflement, et apparemment, ça se fait à froid. Pour les métallurgistes, d'après le mémo de @mr42 c'est une structure qui semble le résultat d'une démixtion. Dans les deux cas, une réaction rétrograde qui en se propageant adopte une morphologie plus ou moins cellulaire.

-

Un autre monde tout aussi riche. Avec l’avènement de l'EBSD, on doit pouvoir (en plus) passer du noir et blanc au technicolor. Merci pour cette doc, une mine pour les classificateurs de météorites.

-

J'y repense, c'est peut-être simplement que le liquide en question doit avoir une composition assez inhabituelle, très riche en feldspath K normatif. Si j'en crois les analyses du verre produit dans la combustion des terrils, on aurait beaucoup plus de feldspath K que de quartz dans la norme. C'est assez différent du liquide (rhyolite) qui produit une texture granophyrique ou une micropegmatite.

-

Du violet dans la ceinture skarnique du massif de Querigut (09)

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

Ici, au centre de la photo, on a l'impression qu'il y a un plaquage sur le mineral violet, et que c'est ce plaquage qui est strié. Mais c'est peut-etre silice sur quartz. Un matériel gréseux ne donne pas de cornéenne en général, vu que quartz et feldspath restent stables si on chauffe pas trop fort. Un grès au contact d'un calcaire peut, si le calcaire est transformé en skarn, se transformer aussi. Dans les cas que je connais, ça donne des pyroxénites feldspathiques, avec plus ou moins de quartz (residuel) selon la composition initiale (encore un truc très sympa a regarder en cathodo... au passage). Si on veut explorer cette piste, il faut identifier les mineraux noirs (ou ferromagnesiens) s'il y en a dans le support du cristal violet. -

Du violet dans la ceinture skarnique du massif de Querigut (09)

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

ou d'un autre minéral plaqué dessus, qui fausserait aussi le test de dureté. -

Du violet dans la ceinture skarnique du massif de Querigut (09)

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

Salut Si c'était de la lépidolite, tu verrais des feuillets, je présume. Bon, et si on essayait de se faire une idée de la nature du support ? Il n'y a pas que des skarns au Laurenti. Je devine pas mal de quartz sur les vidéos, mica, feldspath ? C'est plutot une roche massive (gneiss ?) ou plutôt du matériel filonien (voire bréchique ?) -

Oui, merci. Il est cité dans les papiers classiques sur la géochimie de la série magmatique de la chaine des Puys (Maury, Villemant, Joron, Treuil...) Apparemment, il faut remonter à Lacroix (1893) pour l'observation des couronnes. A peu près la longueur de la lame mince (2 cm). J'y suis allé franco, un jour que la cathodo marchait bien. Il nourrit bien les pyroxènes en couronne, mais je n'ai pas l'impression que le quartz (Si) nourrisse le liquide basaltique. Comme la croissance se fait en direction de feu le quartz, c'est Ca, Fe et Mg qui diffusent vers l'enclave plutôt que Si vers le basalte. Il me parait probable que la limitation, c'est la diffusion de Si. Mais j'imagine que le basalte récupère en retour des alcalins, voire de l'eau de déshydratation, qui diffusent plus facilement en provenance du liquide acide. La zone ou on voit bien les feldspaths squelettiques et assez près du basalte : un petit bis pour les amateurs. Dans une partie plus interne de l'enclave, la texture de la zone fondue puis recristallisée évolue, et il apparait un autre minéral (en lame de couteau, ou en aiguilles) dans la masse de feldspath recristallisé. C'est probablement ferromagnésien (pas de luminescence), mais je ne sais pas ce que c'est (mica, orthopyroxène ?)

-

Nouvelle trouvaille ! nouveau mystère pour nous !

phoscorite a répondu à un sujet de Bike76 dans Demandes d' identification de minéraux

La, ça parait plus normal comme réponse de scanner, ça ressemble a la photo. Et ça a l'air gréseux.