Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

2804 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Stromatolithe Maroc

phoscorite a répondu à un sujet de dominique06 dans Demandes d' identification de fossiles

Affleurement remarquable, par la densité et la taille très homogène des concrétions. Le ciment des concrétions est carbonaté ? -

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

-

Le jeu des temps géologiques

phoscorite a répondu à un sujet de geopas dans Forum Fossiles et Paléontologie

+1. Je suis particulièrement sensible au travail de fourmi (c'est la base pour un chercheur), ce qui ne m’empêche pas de baver aussi devant la qualité des illustrations. -

Bonjour Ce qui est jaune ressemble fort à de la calcite en gros cristaux (veine ou breche de faille) attaquée par l'eau de pluie, en effet. Faire les tests HCl et dureté pour écarter les options gypse et baryte, comme préconisé par @icarealcyon. Les parties grises sont fragmentées dans cette matrice jaune, et sur la troisième photo, on a bien l'impression de voir une tête de pli couché, fragmenté par la déformation plastique. Le matériau gris est donc probablement beaucoup plus compétent (rigide) que sa matrice, et j'envisagerais aussi qu'il soit siliceux.

-

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

OK, bon pour une aragonite Aragonaise et merci. -

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

https://www.mindat.org/loc-229036.html Si c'est celle-ci, il me semble que les couleurs ne collent pas trop ; le gypse est gris, pas rouge, et l'aragonite pas teintée par les oxydes de Fe. Mais merci pour tes efforts. J'imagine que dégager une aragonite sur une gangue aussi fragile doit etre un peu sportif. -

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

2.7 avec le pese personne (pas precis, il va sans dire) -

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

Cabrieres, c'est dans de la dolomie ? -

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

Légère effervescence sur la poudre, rayée au couteau, pas de rayure sur la lame. Une dolomie très blanche et très finement cristallisée, je pense. C'est ce que je me dis aussi ; je vais essayer d'estimer la densité, si je trouve le bon bocal. Et merci -

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

De mon mieux, au portable, j'ai essayé de cibler les sections losangiques à l’arrière de la pièce, un enchevêtrement plus dense, presque sans porosité. C'est absolument monominéral (à moins que de la calcite ait été dissoute complètement) et je ne vois pas d'autre source possible qu'un skarn. J'imagine qu'avec la baryte, il a un peu trop de possibilités. Merci à tous pour vos retours, et tant qu'à abuser de votre bonté : 5 : ce groupe de pyrites, avec (ou sur) de la limonite ; ce sont bien des cubes, mais je suis surtout frappé par l'agencement des cristaux en boules, comme celui d'une marcassite ; une pseudo de marcassite ? -

Provenance incertaine

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Demandes d' identification de minéraux

OK, merci ; c'est en éponte d'une dolomie gris-blanc, très fine. Je ne savais pas qu'il y avait des fentes aussi ouvertes a Luzenac. -

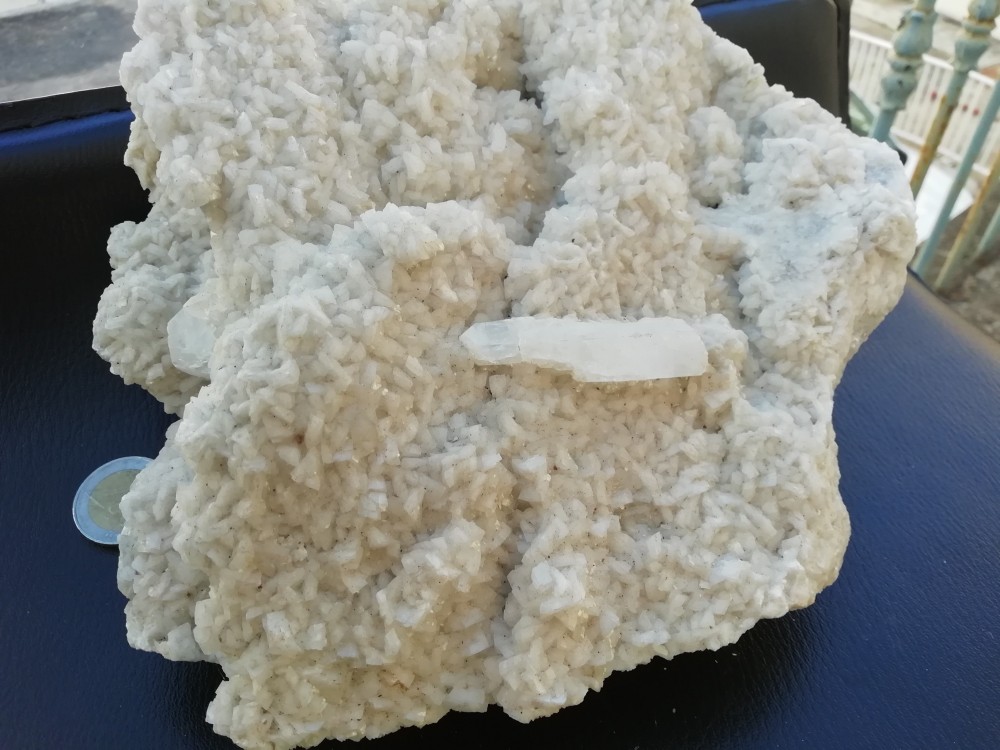

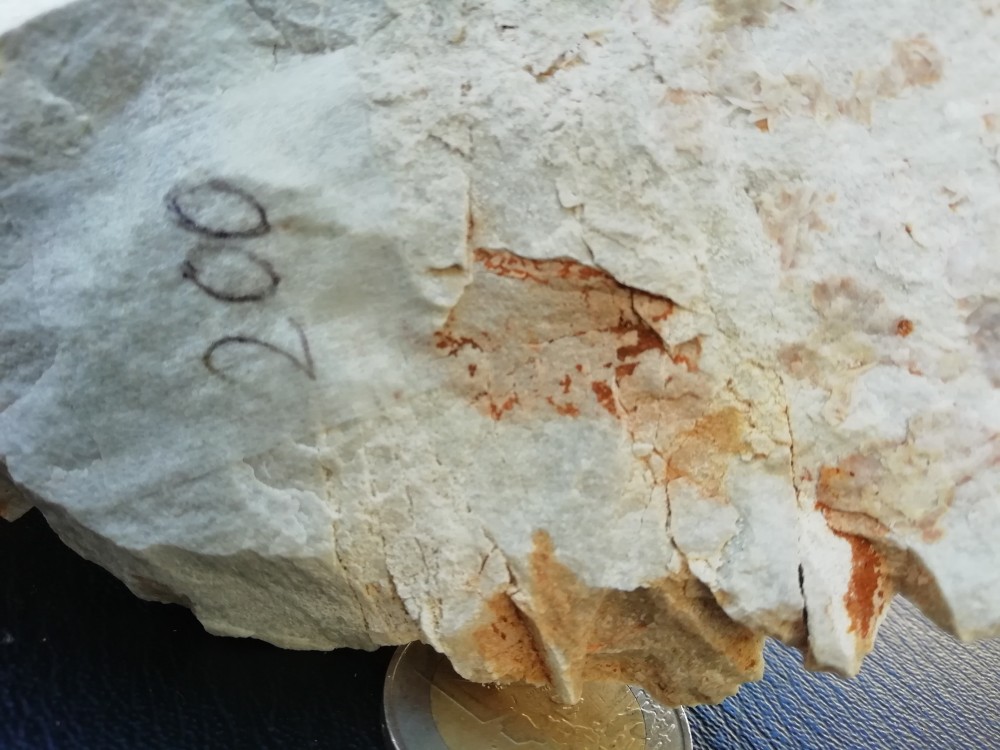

Bonjour Pourriez-vous m'aider a localiser la provenance de ces specimens (histoire de refaire des etiquettes a peu pres correctes) 1 : un bouquet d'aragonite sur fond de gypse massif (gris a rose) ; le gypse ne contient pas de petit quartz. 2 : Une baryte crêtée avec des lamelles très fines en éponte de veine. 3 : Un tapis de dolomie en selle, blanche, avec quelques quartz posés à plat dessus ; l'habitus du quartz est incertain (pointes amochées) et enfin, je pédale aussi pour l'identification de la dernière, pas que pour la provenance : 4 : un buisson de baguettes : c'est assez dur pour être un silicate, les rares sections que je vois sont vaguement losangiques, je pencherais pour une amphibole. C'est assez massif et apparemment monominéral, quelque chose comme un skarn ?

-

Identification roche verte Ubaye

phoscorite a répondu à un sujet de SebUbaye dans Roche et pétrographie

Bonjour Distinguer une dolérite d'un gabbro a l'affleurement, c'est surtout une question de taille. Si c'est une masse compacte, plutôt gabbro, si c'est un filon, boudiné, plutôt dolérite. Une autre idée pour apprécier la vitesse de refroidissement que je n'ai jamais testée mais qui peut marcher (en théorie) : si vous avez une lampe UV et que par chance les apatites du caillou sont réactives, regardez si elles sont aciculaires (cristallisées rapidement) ou globuleuses (resp. lentement, dans un gabbro). -

"Amène ton caillou", partout en France en février

phoscorite a répondu à un sujet de kipuka dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Merci -

"Amène ton caillou", partout en France en février

phoscorite a répondu à un sujet de kipuka dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Bonjour à toutes et tous. Quelqu'un sait-il s'il est question de renouveler cette initiative en 2026 ? -

Galets de plage au pied de Canari/Albo - Corse

phoscorite a répondu à un sujet de Géologiste dans Demandes d' identification de minéraux

Je n'ai pas cette expérience, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de matériel alpin dans les collections, avec des chlorites formées dans des fentes. Il ne doit pas y avoir beaucoup de chlorites métamorphiques en collection, ni de granite chloritisé. Et @le sablais a raison pour la nomenclature, les chlorites, c'est une famille avec des variations de chimisme assez étendues qui peuvent à l'occasion être utiles (comme géothermomètre entre autres). -

La calcédoine un minéral spécial

phoscorite a répondu à un sujet de pyro26 dans Forum Minéraux et Minéralogie

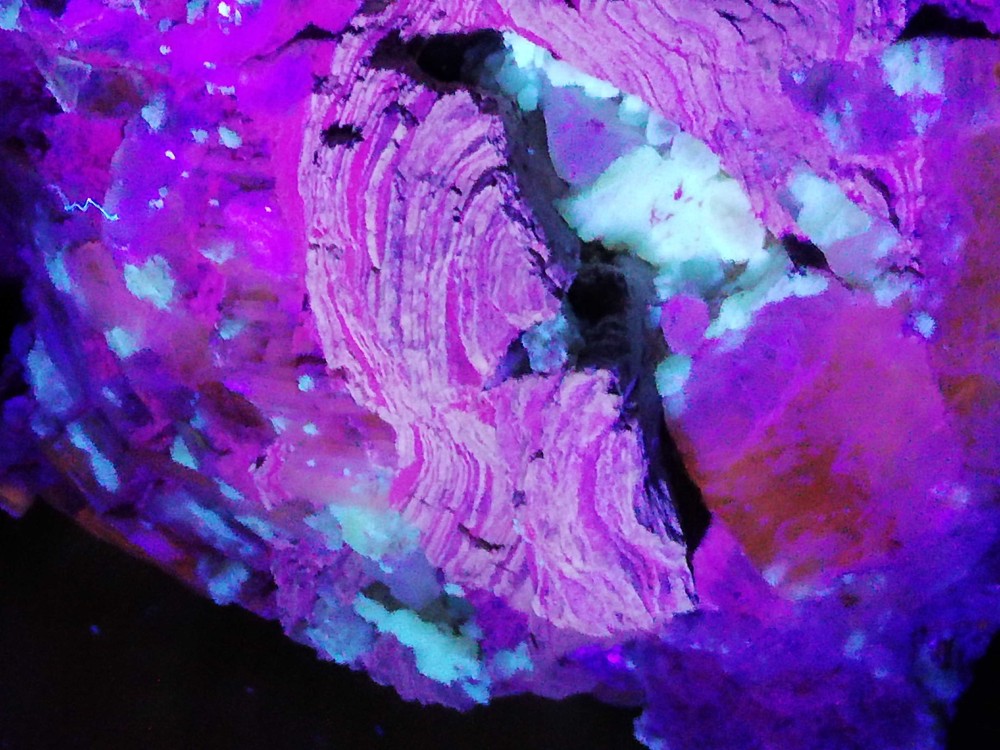

Oui, les UV ça marche assez bien en prospection le soir d'autant que le gypse de ce gisement montre souvent une belle teinte orange. Pour les photos sous UV, c'est pas gagné. Ici un essai sur une rosette de gypse (cristaux centimétriques) La calcedoine est assez bien rendue en bleu ciel, mais le gypse vire au rouge -

Le jeu des temps géologiques

phoscorite a répondu à un sujet de geopas dans Forum Fossiles et Paléontologie

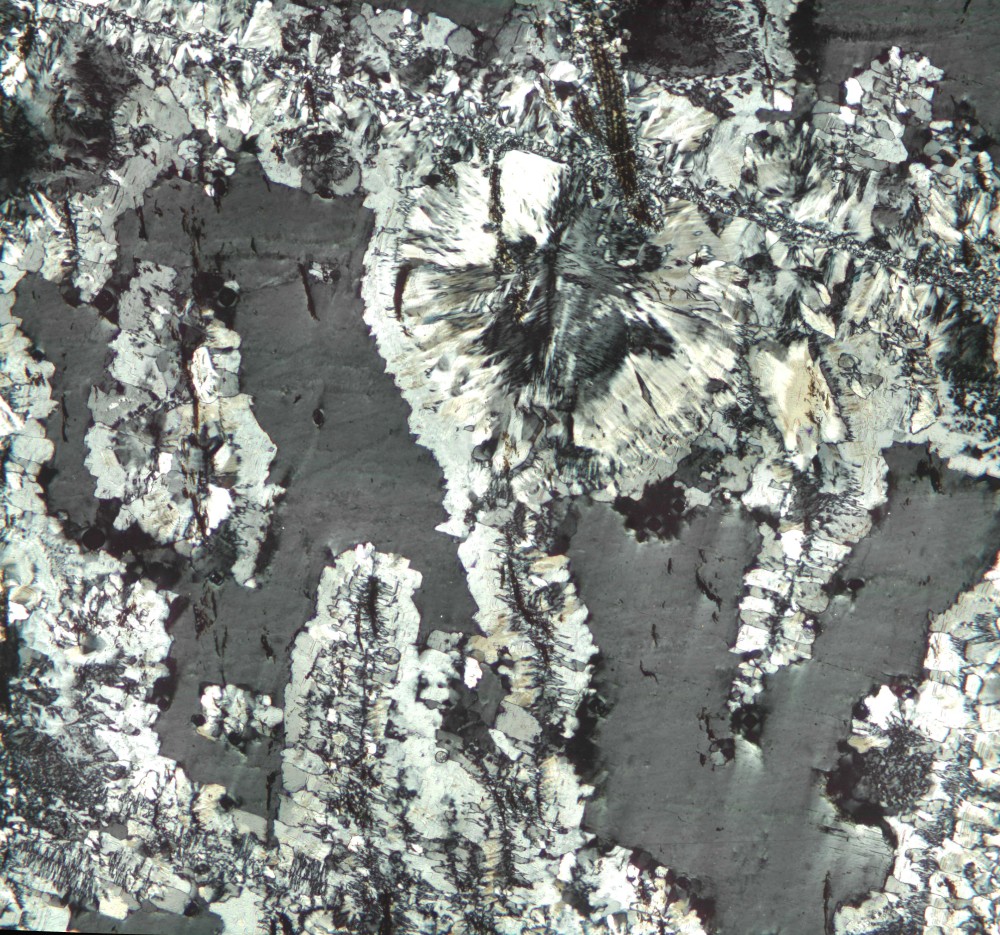

Dans les grès Ypresiens du groupe Hecho (Ainsa, Huesca, Espagne). Beaucoup de monde, que je ne sais pas toujours identifier, mais c'est mignon. champ 3x2 mm -

La calcédoine un minéral spécial

phoscorite a répondu à un sujet de pyro26 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Mais avec une lampe UV longs, on en voit un peu partout dans les gypses de ce gisement, le bois fossile étant l'exception. -

La calcédoine un minéral spécial

phoscorite a répondu à un sujet de pyro26 dans Forum Minéraux et Minéralogie

C'est petit, le champ de la dernière photo est de 1 x 2 mm Pas vraiment une association, plutôt une succession de minéralisations. Le bois en question a été transporté dans une lagune (Oligocene) ou il se forme du gypse. Dans un premier temps, les fentes (de retrait) du bois se remplissent de gypse. Puis, avec l'enfouissement, viennent les silicifications, et la silice se développe un peu partout, dans le bois lui-même, et à partir des parois vers l'intérieur des fentes. Pour bien voir les chandelles de calcédoine à la bino, j'ai simplement dissous le gypse dans l'eau. En lame mince et au microscope polarisant, ça ressemble à ça (champ 1 mm) Le gypse c'est la teinte grise uniforme et la silice forme des bourgeons dedans. Dans le détail, ce n'est pas uniquement de la calcédoine, mais des alternances de quartz et de calcédoine (d'après les variations de relief) -

La calcédoine un minéral spécial

phoscorite a répondu à un sujet de pyro26 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Encore des stalagtites (ou mites) de calcedoine, en remplacement partiel d'une fente à gypse dans un bois fossile (Malvesi, 11) -

Galets de plage au pied de Canari/Albo - Corse

phoscorite a répondu à un sujet de Géologiste dans Demandes d' identification de minéraux

c'est une chlorite magnésienne, ce qui serait normal dans une roche basique ou ultrabasique. Mais je ne pige pas l'argument sur la taille des cristaux : il me semble que l'on peut avoir des chlorites en assez grands cristaux, même si ce n'est pas du clinochlore Et je reviens sur "chlorite", ça pourrait éventuellement etre une vermiculite : il suffit de voir si ça gonfle quand on approche une flamme. -

Galets de plage au pied de Canari/Albo - Corse

phoscorite a répondu à un sujet de Géologiste dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour, belle récolte. photo 1, vésuvianite en veine comme @PK67 bis photo 2, vesu et chlorite (?) en cristaux cm : voir si les cristaux verts sont en feuillets ; pour 3 et 4, il semble qu'il y ait un feldspath (prismes blancs) ; pour ce qui est brun ou orangé, on peut avoir vesu (plus brune) et grenat grossulaire (plus orange), avec une relation d'inclusion de la vesu dans le grenat (la vesu est assez souvent partiellement retransformée en grenat) ; mais ce n'est qu'une suggestion, et la couleur des photos peut être trompeuse. -

Présentation pour ce premier post et première énigme posée

phoscorite a répondu à un sujet de Hervé C dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

C'est un peu curieux que du feldspath (dureté 6-6.5) se laisse rayer par une lame, mais bon, les tests de rayure sont souvent un peu ambigus. En tout cas, un grenat almandin (dureté 7-7.5) ne se serait pas laissé faire. Vous trouverez sans peine un morceau de quartz filonien bon à casser en allant voir les galets d'une rivière. Bref, je reste sur l'impression d'un filon porphyroïde métamorphisé. Son encaissant très sombre et à grain fin peut être du matériel basique (metabasalte) ou détritique (metashale, métagrauwacke) ; on pourrait peut-être avoir la densité du matériel fin encaissant, ou à défaut du bloc complet ? La seule indication géographique que vous avez donnée est celle du marchand (l'Arbresle) et il a pas loin la formation des gneiss du Lyonnais et la série de la Brevenne, avec des facies qui peuvent correspondre ; voir en pj la notice de la feuille St Symphoirien sur Coise. 0721N_StSymphoirienSC.pdf -

Présentation pour ce premier post et première énigme posée

phoscorite a répondu à un sujet de Hervé C dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Bon, désolé pour le binz, mais la résolution étant ce qu'elle est, on n'y voit pas plus clair. Il nous reste la dureté : un grenat serait nettement plus dur que du feldspath... Pouvez vous essayer de rayer les amandes avec une pointe de quartz, ou avec une esquille de silex ?