Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

4105 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par icarealcyon

-

De quel os s'agit il ?

icarealcyon a répondu à un sujet de Rom 74 dans Demandes d' identification de fossiles

Dites-nous la localité, ou regardez ce que dit la carte géologique sur le terrain où vous l'avez trouvé, ce sera un bon début. -

Identification fossile (Dordogne)

icarealcyon a répondu à un sujet de Baptiste D dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, il s'agit d'une huître du genre Alectronya, elle date du Crétacé supérieur (de 100 à 65 millions d'années) -

Pour geowiki : la célestine en France

icarealcyon a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

Je vais tenter une photo demain pour un spécimen de célestine d'Oppédette ! -

AMMONITE "aberrante" du toarcien de Lozere

icarealcyon a répondu à un sujet de Pere-Noel dans Demandes d' identification de fossiles

Peut être pas forcément regarder vers le passé... Voici une contemporaine assez inspirante (issue de la zone à bifrons, horizon à bifrons) Petit souci, c'est (jusqu'à nouvel avis) une Phymatoceras... Ses proportions générales sont très proches de celles d'une H bifrons. -

AMMONITE "aberrante" du toarcien de Lozere

icarealcyon a répondu à un sujet de Pere-Noel dans Demandes d' identification de fossiles

Jjnom: "Perso, c'est la face Hildoceras qui ne me revient pas". Pourtant, pour moi elle est tout ce qu'il y a de normal Un aspect guilloché du sillon est souvent visible sur les bifrons de la partie inférieure et moyenne de la zone à bifrons des Causses. Les formes plus tardives sont généralement plus lisses et moins épaisses. celle-ci est proche du morphe quadratum. L'autre face est déconcertante. Elle rappelle, pêle-mêle, Hildaites (trop ancien), Phymatoceras (contemporain), Podagrosites (ultérieur)... Je suis bien d'accord avec Géopas ! En tout cas, malgré son originalité, cette bête a bien vécu jusqu'à l'âge adulte, ce qui n'est pas à négliger ! Elle a atteint le diamètre de 4 cm, dans la marge de taille des microconques adultes de bifrons pour les Causses. On voit la chambre d'habitation quasiment complète sur le dernier demi-tour. L'anomalie n'a modifié que son ornementation sans rien changer à ses proportions. Ces animaux avaient d'excellentes réponses biologiques aux problèmes de survie, en particulier après un traumatisme laissant des traces définitives. On constate que les animaux survivaient d'autant qu'ils arrivaient à conserver, en cicatrisant leur coquille, un profilage du tour conforme à celui de leur espèce. Dans le cas contraire, une mobilité affectée c'était la mort assurée ! -

Photos de vos fossiles pathologiques.

icarealcyon a répondu à un sujet de BJ14 dans Forum Fossiles et Paléontologie

Les premiers tours internes ne sont pas conservés: vous ne pouvez l'affirmer. Une blessure latérale du manteau à un stade précoce, avec cicatrisation définitive est la cause la plus vraisemblable de cette ornementation dissymétrique. Hildoceras bifrons d'un côté, et une ornementation proche de H lusitanicum , ou même de Podagrosites bodei sur l'autre face, c'est loin d'être un inédit dans les Terres Noires des Causses. Ces animaux sont des H. Bifrons, ayant reçu au stade juvénile une blessure affectant définitivement le manteau, et de là, l'ornementation, sans trop perturber le profilage, ce qui est un critère basique de survie. Il s'agit essentiellement d'une disparition pure et simple du sillon latéral. -

Faune des terres noires des grands causses (Aveyron - Lozère - Hérault)

icarealcyon a répondu à un sujet de gryph58 dans Ammonites

La structure écailleuse est remarquable, vraiment bien conservée sur un si petit objet. Les schistes-cartons sont décidément pleins de surprises ! Personnellement, en l'absence de fluorescence, je resterais sur le "végétal", mais quelle structure, ou organe de plante pouvait prendre cet aspect longiligne et écailleux ? Les "gens du métier" m'ont appris que le monde végétal terrestre au Toarcien restait en fait très largement inconnu. Les bois fossiles, OK, ce n'est pas rare. Mais tout ce qui n'est pas lignifié est extrêmement rarement repéré et reconnu comme tel, par exemple, les téguments de plantes basses ou herbacées ! . -

Ver fossile

icarealcyon a répondu à un sujet de momsarev dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, ce n'est pas un ver mais une coquille d'ammonite déroulée du genre Hyphantoceras. -

Identification bijoux

icarealcyon a répondu à un sujet de pierrepaul dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour, les deux premières sont de la cornaline, les 2 suivantes de la sardonyx, une variété zonée de calcédoine. -

Mines du Monde (Vues satellites, aériennes et/ou au sol et même sous-sol)

icarealcyon a répondu à un sujet de Kayou dans Mines, carrières et industrie minérale

La complexité des travaux successifs sur le site de Musonoï est impressionnante . Le gigantisme aussi, par rapport à la taille des habitations et rues des quartiers ouest de Kolwezi ! Au Congo Brazzaville, voici une vue (en légère perspective> nord) de la mine de M'fouati et ses collines environnantes, couvertes de savane. Un autre monstre de la minéralogie mondiale, mais de proportions bien réduites par rapport à Musonoï. Une photo prise plus loin, du haut d'une colline du sud, en 1954. -

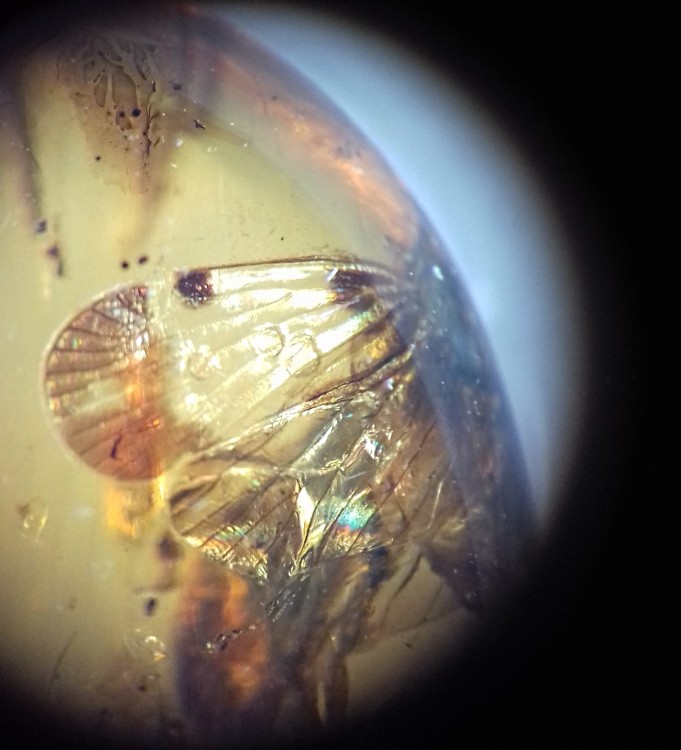

Etranges insectes et arachnides de l'ambre birman (Cénomanien basal)

icarealcyon a répondu à un sujet de icarealcyon dans Demandes d' identification de fossiles

Il y a une interférence, un petit débris non déterminable devant l'aile droite. Le motif sombre est le même sur les 4 ailes. J'ai poussé ma bino au grossissement max pour tenter de résoudre les minuscules grains sombres devant l'aile: ce sont surtout de minuscules bulles, avec quelques grains de poussière (ou pollens ??). L'éclairage led trouble l'ambre par fluorescence, il faut que je revoie ça avec la lumière jour ! -

Faune des terres noires des grands causses (Aveyron - Lozère - Hérault)

icarealcyon a répondu à un sujet de gryph58 dans Ammonites

Bonjour Caterpillar, pour ma part je n'ai jamais rencontré pareil objet dans les terrains synchrones d'ici . Je pencherais pour du tissu végétal, peut-être une fructification, sur la base de la carbonisation apparente. Il répond aux UV longs ? -

Meteorite du sahara ! Mais de quel type ?

icarealcyon a répondu à un sujet de Jeremydangain dans Météorites

Bonjour, pas de météorite pour moi, aucune des deux, mais des grès très chargés en divers oxydes de fer (hématite, goethite, limonite...) et patinés par le vent du désert. -

Bonjour, vos deux coquillages ont environ 160 millions d'années. Ils datent de l'Oxfordien, premier étage du jurassique supérieur. La moule (et très probablement l'ammonite périsphinctidé également) provient de la falaise des vaches Noires entre Houlgate et Villers sur Mer, Calvados.

-

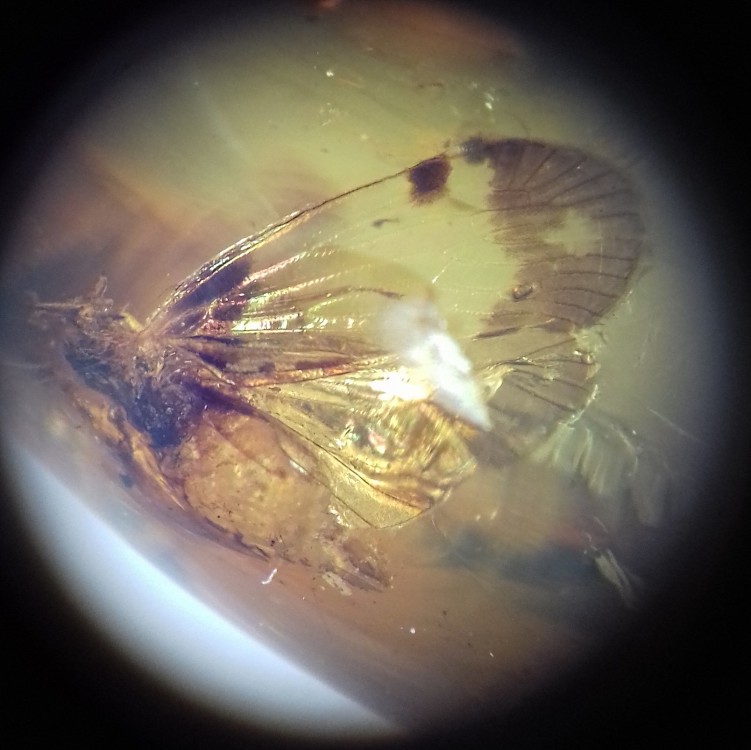

Etranges insectes et arachnides de l'ambre birman (Cénomanien basal)

icarealcyon a répondu à un sujet de icarealcyon dans Demandes d' identification de fossiles

Deux exemples de conservation des motifs colorés sur les ailes des insectes. Une cicadelle d'environ 8 mm d'envergure malheureusement mal placée dans sa pièce, sur la tranche. Deux photos sont nécessaires: -ailes gauches, -ailes droites Un Psocoptère à très longues antennes; longueur du corps sans les ailes ni les antennes: 2 mm Le même ambre contient également cette araignée à 4 grands yeux. -

Merci beaucoup jean francois06 pour le partage de ce très beau document !

-

Vos fossiles sur plaque les plus beaux

icarealcyon a répondu à un sujet de cumengeite dans Forum Fossiles et Paléontologie

Jolies plumes ! Elles me font penser à celles du beau gisement contemporain de la région d'Apt-Forcalquier. En remontant quelques millions d'années en arrière, et un peu plus au nord, pour arriver à -35 ou 36 MA, voici le plus beau poisson que j'aie jamais découvert: un palaeorhynchidé, dans le faciès dit des "Marnes de Queyras" du Dévoluy (05), daté du Priabonien supérieur. il mesure 42 cm de long. Il a été identifié comme appartenant au genre Homorhynchus, par un membre de Géoforum, CHF36, sur mon fil "Poissons du Priabonien alpin" qui à ce moment là, s'était bien endormi. Je ne suis repassée sur ce sujet que des mois après, et je n'ai pu remercier cet intervenant comme il se doit, car il a vu juste ! -

-

ST Bresson ! Besoin d'aide pour identification d'un probable indice !

icarealcyon a répondu à un sujet de KCM dans Forum Minéraux et Minéralogie

Si c'en est bien, c'est souvent du remplissage tardif d'espaces vides dans une minéralisation, géode ou filon en mâchoires ouvertes. -

ST Bresson ! Besoin d'aide pour identification d'un probable indice !

icarealcyon a répondu à un sujet de KCM dans Forum Minéraux et Minéralogie

Au visuel , on dirait une concrétion d'oxydes de manganèse. L'absence de trace pour un minéral aussi tendre me laisse perplexe. -

Identification et provenance d'un lot de 5 pièces

icarealcyon a répondu à un sujet de Diego dans Demandes d' identification de minéraux

+1 avec AMEDE ! -

J'ai suivi ce fil depuis le début (et les précédents d'Etudgeol2, parce que j'ai un fils du même âge, pas du tout dans la même filière d'enseignement supérieur, mais qui lui aussi cédait souvent spontanément au "HELP !!!" devant tout nouveau sujet de travaux, et ce, avant d'essayer de réfléchir un tant soit peu. Je peux vous dire que j'ai employé toute mon énergie à lui faire passer ce mauvais penchant. A présent, il s'est pris en main, il y arrive seul, même si ça lui demande un EFFORT. Il en tire une légitime FIERTE. Autre chose: son savoir, sa culture et ses restitutions sont cohérents, et ça, tout professeur sait le reconnaitre. Les enseignants du supérieur savent évaluer qui a su s'approprier le sujet et qui a débité des réponses toutes faites par d'autres. Il n'y a aucune "insulte" de la part des géoforumeurs qui essayent de t'aider, mais ils veulent, à juste titre, éviter de te coller la solution tout cuit dans le bec...même si... et c'est pour ton bien ! +1 si tu ne veux vraiment pas faire l'effort de réfléchir en synthèse. Autre chose: moi qui ne suis plus jeune, et juriste de formation (donc en rien une scientifique ), avec leurs explications ci-dessus et un minimum de recherches, j'ai compris ce qui est demandé dans cet exo et quelles sont les bonnes réponses.

-

Etranges insectes et arachnides de l'ambre birman (Cénomanien basal)

icarealcyon a répondu à un sujet de icarealcyon dans Demandes d' identification de fossiles

Oui, l'autre mante aussi d'ailleurs. On observe également souvent des insectes ou des araignées privés d'abdomen très proprement, comme si un prédateur était passé par là, avec suffisamment d'habileté pour ne pas s'engluer -

Nos amies les bêtes

icarealcyon a répondu à un sujet dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

-

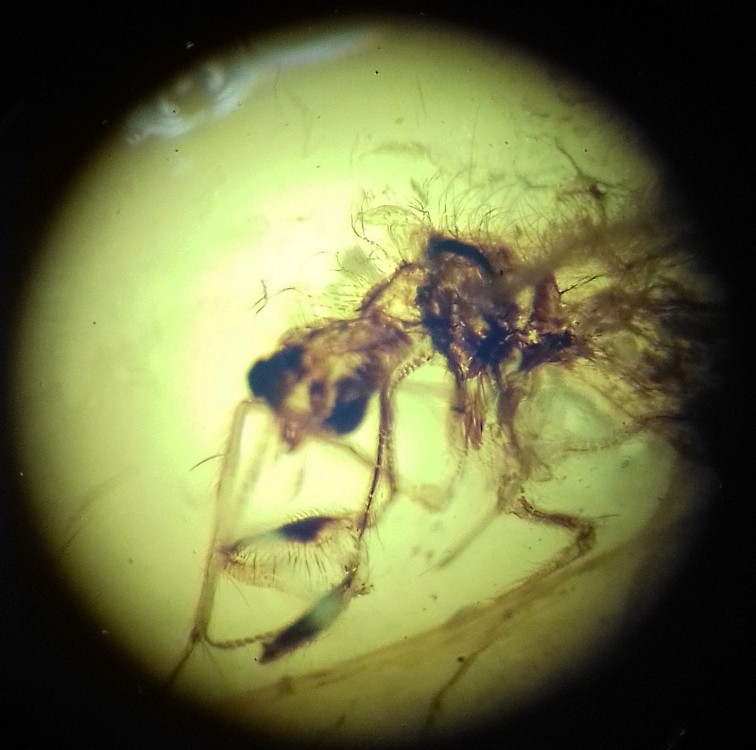

Etranges insectes et arachnides de l'ambre birman (Cénomanien basal)

icarealcyon a répondu à un sujet de icarealcyon dans Demandes d' identification de fossiles

Voici un nevroptère de la famille des Rachiberothidae, voisine de celle des Mantispidae. Certains genres dans cette famille ont également développé au Crétacé inférieur des pattes avant ravisseuses, mais leur thorax ne présentait pas l'allongement caractéristique des mantispes. L'insecte mesure environ 3mm. Il provient probablement (d'après les caractéristiques de l'ambre) du site de Hkamti. Ce dernier a été daté de 109 MA. Selon les gisements, l'âge de l'ambre birman varie entre 109 et 90 MA . Désolée pour les reflets de l'éclairage led de ma bino ... Aujourd'hui le ciel est jaune, mais pas d'ambre Sur les toutes premières "vraies" mantispes, découvertes dans un ambre de l'Albien en Espagne, un article intéressant avec une belle reconstitution: A_mantidfly_in_Cretaceous_Spanish_amber_provides_i.pdf