Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

1309 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par EricT

-

Bonsoir Benj, es-tu sûr que cela s'applique tout au long du littoral ? Je connais en Bretagne quelques panneaux "ponctuels" rappellant l'interdiction de prélèvement. Dans certains endroits du Sud-Finistère (hors Crozon qui est classé), comme par exemple le plus récent à Fouesnant et sur quelques estrans de la Rade de Brest notamment (Run Ar Ch'rank), au débouché de l'Aber Wrac'h et plus au Nord sur les grèves de Plestin et vers Ploumanac'h (Côtes d'Armor). A St-Jacut de la mer (Côte d'Armor), il y en a un sur la petite plage à l'Ouest (rade d'Arguenon) et il y a également des interdictions signalées sur les falaises au Nord-Est de St-Malo. Il doit y en avoir d'autres que je ne connais pas. A chaque fois, ce sont des arêtés préfectoraux (sauf St-Jacut où c'est municipal) où la cible clairement identifiée est la dégradation des sites suite aux collectes d'échantillon de minéraux ou de fossiles. Ce qui est parfois surprenant, c'est que du coup on s'attend à un carnage, une dévastation mais dans la plus grosse majorité des cas, pas une seule trace d'activité extractive : c'est vrai que la mer et de bonnes grosses tempêtes ont vite fait de gommer quelques cicatrices...Cependant, et malgré ces panneaux, je ne pense pas que quiconque risquerait grand-chose, sinon une bonne engueulade...Pour ma part, cela ne m'a jamais vraiment affecté d'aller échantillonner quelques estrans ou falaises... C'est même plus loin : 4,5 km entre la route du Tourmalet et la pointe (Col de Barèges) la plus proche de la Réserve Naturelle du Néouvielle et 4,8 bornes entre cette route et la limite la plus proche du PN (Lac Det Mail)...Donc y'a de la marge... Peux-tu expliquer réellement pourquoi ? Le serais-tu avec des gars qui à 10m de la limite hors PN font des chantiers parfois pharaoniques ? Je développe succinctement : Dans les Hautes-Pyrénées, on (je) constate actuellement une nette dichotomie entre les anciennes générations et les plus jeunes. Elle se fait assez essentiellement sur un aspect de "culture locale" : j'ai entendu de très nombreuses fois les plus anciens dire qu'avant 1967 (date de création du Parc) personne ne venait leur casser les cou--les avec un Parc qu'on est venu leur imposer et (je cite) qu'ils n'avaient cure de ce tracé arbitraire et unilatéral et que cela n'avait pas arrêté leurs activités (devenues illégales donc)...Dans les premières années du Parc, (là aussi, je rapporte juste quelques conversations) il a pu y avoir quelques conivences locales (tout au moins quelques "bienveillances") entre gardes (gars des vallées) et chercheurs de minéraux dans la mesure où cela ne dépassait pas un certain stade (quel stade ? c'est un mystère...). Cela, c'était il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, les gardes sont beaucoup (mais vraiment beaucoup) plus intransigeants mais je pense que "la peur du gendarme" passe en second plan : les jeunes générations ont tendance à respecter beaucoup plus cet "interdit" voire même à le défendre véhémentement (un peu donc ta position)...J'ai l'impression que ce n'est pas motivé par une quelconque conscience pseudo-écologiste : je mets "pseudo" car certaines de ces personnes sont capables, à une encablure de la limite du PN (et donc dans des endroits tout aussi charmants, pittoresques, même faune, même flore etc), de faire des trous où tu pourrais faire entrer un camion (j'exagère un peu) ! Alors Quid ? EricT

-

Etude de strates sédimentaires, région Cap Creu

EricT a répondu à un sujet de AlainR dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

Re, A toutes fins utiles, j'ai lu qu'en notice de l'ancienne carte 1/80.000 Prades - Vallespir - Cerdagne (tirage limité apparemment), des grès à ciment calcaire sont mentionnés. Ils sont attribués à un Pliocène continental et se placeraient dans une dynamique Pliocène marin--> Pliocène deltaïque-->Pliocène terminal fluviale. La ref est ancienne donc les environnements de dépôts et l'âge peuvent être sujets à revision mais c'est surtout "grès à ciment calcaire" qui est important. Malheureusement, je n'ai ni la carte, ni la notice (qui est sur le coté de la carte, c'est ballot !). EricT -

Etude de strates sédimentaires, région Cap Creu

EricT a répondu à un sujet de AlainR dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

Salut Augustin, Les litages entrecroisés ne signifient (malheureusement dans le cas des strates d'Alain) pas dépôts marins ou côtiers, ils sont également (et c'est en ça que je disais qu'on n'a pas de figures sédimentaires indiscutables, au moins sur les photos) l'apanage de certains réseaux fluviatiles en tresse. Ce n'est pas ma spécialité alors je peux me tromper. C'est sûr que si "strati entrecroisée = marin" était avérée, on aurait déjà, pour une partie au moins des dépôts, fait un petit pas...mais je doute. Je te mets une ref web : c'est succinct mais c'est déjà ça : http://www.u-picardi...s-sed/sed-5.htm Salut Next, Oui, forage dans l'hémi-graben rennais. L'étude sismique réalisée il y a quelques années avait montré que sous les dépôts plio-mio-oligo-éocènes, il y avait des couches épaisses où la vitesse des ondes sismiques pouvaient être mises en relation avec celles mesurées dans certains calcaires crétacés ou jurassiques. On pensait donc qu'on tenait peut-être là une preuve d'un ennoyage important au moins au Crétacé supérieur (trangression majeure maastrichtienne), préservée dans ce graben...Or déception, le sondage tendrait (mais je ne connais pas exactement tout le truc) à montrer que l'on "tape" directement le socle gréso-pélitique (Briovérien ou Paléozoïque - je ne sais) sous les sédiments détritiques écocènes. Pour ce qui est des Formations d'Alain, je ne mets pas en cause ta réflexion parce que j'en suis bien incapable justement. Je dis juste que les arguments (même si le faisceau de présomption comme on dit converge dans ton sens) ne permettent pas forcément, dans l'état actuel des connaissances (phrase bateau en Sciences quand on ne comprend rien), d'exclure un phénomène fluviatile (ou fluvio-deltaïque). Salut Quaternaire, Pour répondre sommairement à la question des refs pour le Massif armoricain (avec celles-là tu trouves toutes les autres) : - Guillocheau F., Bonnet S., Bourquin S., Dabard M-P., Outin J-M., Thomas E. (1998) - Mise en évidence d'un réseau de paléovallées ennoyées (paléorias) dans le Massif armoricain; une nouvelle interprétation des sables pliocènes armoricains. C.R. Acad. Sci. Paris 327, 237-243. - Brault Nicolas (2008) - Ressources du sous-sol et environnement en Bretagne. Genèse, géométrie et propriétés de différents types d'aquifère. Thèse de l'Université de Rennes I, - Mémoires Géosciences Rennes N°127. - Bonnet Stéphane (1998) - Tectonique et dynamique du relief : le socle armoricain au Pleistocène. Thèse Université de Rennes - Mémoire Géosciences Rennes N°86, 325p., 144 fig. -Thomas Eric (1999) - Evolution cénozoïque d'un domaine de socle : le Massif armoricain - Apport de la cartographie des formations superficielles. Thèse Université de Rennes I. Pour tous et pour les Pyrénées : Une ref qui pourrait être intéressante : J. Babault (2004) - Dynamique de l'érosion dans une chaîne de montagne : influence de la sédimentation de piémont. L'exemple des Pyrénées. Thèse Université de Rennes - Mémoires Géosciences Rennes N°112, 218p. EricT -

Etude de strates sédimentaires, région Cap Creu

EricT a répondu à un sujet de AlainR dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

Bonjour, Une brêve (encore que...) incursion pour répondre à Next sur un de ses messages précédents : "Une telle homogeneite est difficilement envisageable en milieu purement continental sans source sableuse en amont, a fortiori avec des bioclastes marins typiquement cénozoiques" La petite histoire que je vais vous conter et que certains connaissent sans doute montre bien à quel point ces sédiments pour lesquels on n'a aucun calage stratigraphique sont sans doute les objets les plus difficiles à étudier pour les géologues. Le contexte est très proche de ce que nous avons ici : en Bretagne, des sables azoïques parfois rubéfiées en affleurements relictuels et ponctuels, sans possibilité de corrélations régionales. Ces sables, parfois très bien classés, très homogènes sur des dizaines de mètres d'épaisseur, ont été considérés depuis les années 30 comme des sables marins renfermant de la glauconie et on y voyait les restes de la grande transgression pliocène. Jusque-là, tout allait bien ! A la fin de années 90, l'équipe de sédimentologie de Rennes, à la suite essentiellement de nouveaux travaux en géomophologie et tectonique récente a repris l'étude de ces objets parce qu'on avait décélé qu'il y avait un indubitable décalage entre ce que l'on apprenait de nouveau sur le fonctionnement "tectonique" du bâti armoricain au cours du Cénozoïque et ces Sables Rouges dont l'environemment supposé marin était a priori incompatible avec les faits (tectonique, eustatisme). On y a vraiment mis le paquet avec les gars des labos de sédimento, de structurale, de géomorpho. Pour résumer, on s'est très vite rendus compte que 1- la glauconie était une glauconie remaniée (par exemple, enveloppes des grains déchiquetées qui témoignaient d'un transport), 2- on trouvait variablement dans ces sables des fragments de silex, parfois en quantité non négligeable. Les études sédimentologiques menées affleurement après affleurement, avec étude détaillée des figures sédimentaires du remplissage sableux (ou argilo-sableux et parfois conglomératique-sableux) ont toutes montré que l'on se situait au moment du dépôt dans de grands systèmes fluviatiles en tresse ou faiblement sinueux passant latéralement à des systèmes estuariens internes. La conclusion de ses études était que l'on se situait essentiellement dans des niveaux fluviatiles ou fluvio-deltaïques pliocènes de comblement de paléorias (avec des phases transgressives et regressives dont je vous passe les détails) dont les incisions principales étaient rapportée à deux bas niveaux marins, l'un tortonien, l'autre messinien; l'histoire pliocène (maximum transgressif) se terminant ici par le dépôt d'argiles à caractère indubitablement marin (2 affleurements sur toute la Bretagne !). Au-dessus, on rencontre un vaste épandage, parfois épais, de galets roulés, attribué à un éo-quaternaire (Pleistocène inf ?) et dont actuellement personne ne sait quoi faire réellement. Cette façon d'envisager l'histoire pliocène collait bien mieux avec les faits nouveaux (on pourra argumenter que l'on trouve ce que l'on cherche et vice-versa mais c'est un autre débat)... De cette histoire on retiendra que : 1- on ne sait pas d'où vient la glauconie, c'est à dire que l'on n'a pas identifié la source de ces énormes paquets de sables (et encore, une bonne partie est...partie rejoindre le prisme progradant sur la Marge sud-armoricaine). Il n'existe en Bretagne que très très peu d'affleurements éocènes (quelques dépôts lagunaires cuisiens dans des système effondrés, pas de Lutétien, Bartonien), encore moins oligocènes (argiles vertes et calcaires lacustres) et il reste quelques reliques de dépôts langhien-serravaliens (faluns). Après étude détaillée, aucun de ces dépôts n'est susceptible d'avoir fourni la glauconie que l'on retrouve dans les Sables Rouges pliocènes. Les seules sources possibles, pour la glauconie, seraient des dépôts du Cénomanien dont on ne retrouve actuellement des traces qu'au voisinage du bassin de Paris, incompatibles avec les direction de courants mesurées sur les affleurements sableux pliocènes. 2 - les silex proviennent certainement d'une couche crayeuse vraisemblablement Crétacé supérieur; or en Bretagne et jusqu'à aujourd'hui, aucun aflleurement (ne serait-ce que quelques m2) de craie à silex a fortiori crétacée n'a été découvert, aucun affleurement post-crétacé renfermant des silex remaniés n'a été découvert (on retrouve ces silex jusque dans les alluvions des terrasses quaternaires de la Vilaine, sans doute remainés des gisements pliocènes). Tout ce laius sans doute barbant pour vous, pour dire que, dans le cas des sédiments d'Alain, ce n'est pas parce qu'on n'a pas identifié une ou des sources possibles d'alimentation (en glauconie, en foraminifères etc) qu'il n'y a pas eu une source d'alimentation détritique possible "par le haut". En plus du calage stratigraphique absent, de la méconnaissance des évènements tectoniques (à l'échelle régionale mais également locale), de l'absence de figures sédimentaires indiscutables, l'absence d'identification des sources sédimentaire est une des difficultés majeures dans ce cas. EricT -

Minéraux des Pyrénées (64 et 65)

EricT a répondu à un sujet de benevolus dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonsoir, Pas mal du tout ces pyrites limonitisées (enfin, moi j'aime bien) ! Sont-elles partiellement, complètement altérées ? Si tu en as des petits bouts sans prétention, peut-être peux-tu tenter pour essai un nettoyage cool ou un nettoyage violent, c'est selon...Sinon elles sont bien comme ça également, dans "leur jus" et bien "typiques"... Sympas également les photos d'axinite et finallement pas fréquentes sur ces posts pyrénéens. Sur la première photo, l'habitus semble un peu particulier non ? PS : il avait été lancé un sujet qui regroupait les départements pyrénéens http://www.geoforum.fr/topic/11428-les-mineraux-pyreneens/ : peut-être faudrait-il mieux continuer sur ce sujet plus récent et plus développé ? EricT -

Etude de strates sédimentaires, région Cap Creu

EricT a répondu à un sujet de AlainR dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

Bonjour, Excusez le dérangement, je m'immisce le temps de deux ou trois réflexions dont vous ferez ce que vous voudrez (au passage, elles rejoignent pour partie celle de Pascalp37 ci-dessus et d'autres d'Esor6 présentées plus avant) : [Attention, je ne prétends pas affirmer que ces dépôts ne sont pas marins, je n'en sais fichtre rien du tout ! Mais je sais en revanche que les arguments présentés pour caractériser ici un dépôt marin sont tous biaisés ou en tous les cas largement incomplets] Foraminifères : il est nécéssaire de mener une étude statistique de population (pas seulement sur un ou quelques individus) + une étude systématique de l'usure des tests pour prouver leur autochtonie. Les deux étapes sont nécéssaires. S'ils sont bien à leur place alors --> âge + milieu de dépôt (marin). . Glauconie : seule analyse MEB de l'état des enveloppes des grains permet de trancher entre une glauconie primaire (ici marine) et une glauconie remaniée : ce fût une erreur quasi-systématique en géologie de considérer la relation "présence de glauconie dans un sédiment = dépôt marin" : c'est plus subtil, on le sait maintenant depuis plus de 15 ans et de nombreuses études re-évaluent actuellement ces sédiments "douteux". Carbonates et granoclassement : ne sont pas des critères retenus habituellement pour caractériser un milieu de dépôts en sédimentologie (mais ce n'est pas ma spécialité alors peut-être me trompe-je). Il n'est pas spécifié ce qui est carbonaté dans ces sédiments : le ciment, certains grains, certains tests d'organismes ? En revanche, si présence de figures sédimentaires spécifiques (figures de courant oscillatoire, figures de tempêtes etc) alors probable marin. EricT -

Mince, il avait un patronyme prédestiné ou bien ?

-

Peut-être Gévoudaz - commune d'Albiez-Montrond ?

-

La présence de l'or sur Terre serait due à un bombardement de météorites

EricT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour, Je trouve la réaction épidermique de Lionel-R bien légitime mais elle manque peut-être d'un peu de recul. Moi qui suis pourtant "un scientifique" des Sciences de la Terre, je trouve que la remarque de Frédéric, certes un peu abrupte, est pourtant bien pertinente et ouvre naturellement sur un questionnement philosophique et sociétal (mais bon, c'est un bien trop grand débat pour être abordé dans ce message - d'autant que cela a déjà été fait, dans de très bons bouquins). Simplement, et Frédéric le dit bien dans sa réponse, la cible ici n'est pas la recherche scientifique mais la façon en général dont les résultats (déformés, édulcorés, transformés) peuvent être présenté au grand public en visant des catégories bien spécifiques de lecteurs (présentation au grand public qui n'est pas l'oeuvre, ni le but, des revues scientifiques de haut rang à comité de lecture). Cette population de lecteurs n'a, pour une grande majorité, pas le bagage pour évaluer ce qui est écrit, ne va pas aller chercher les sources de l'information distillée, ne va pas comparer ou mettre en opposition des hypothèses possibles etc etc... Sur le dernier paragraphe de la réponse de Frédéric, il y aurait également tant à dire ( "oublis" volontaires de certains "scientifiques", défaut d'intégrité, trous de mémoire quand ils se targuent de découvertes dites "nouvelles") ! Mais également, ce sont très loin d'être des sujets nouveaux !! Pour ce cas précis, pour rappel et réflexion sur la déformation subtile d'écrits initiaux : Titre de l'article publié dans Nature (travaux émminement sérieux de l'Université de Bristol) : The tungsten isotopic composition of the Earth's mantle before the terminal bombardment Titre du Monde (pale résumé ne relatant qu'une fraction de ce qui est écrit dans Nature et sur laquelle on brode) La présence de l'or sur Terre serait due à un bombardement de météorites Titre de SciencesDaily (qui est pourtant une "bonne" revue de vulgarisation...et pourtant on brode également) Where Does All Earth's Gold Come From? Precious Metals the Result of Meteorite Bombardment, Rock Analysis Finds De plus, on présente, dans ces trois articles, une théorie révolutionnaire sur l'origine de l'or (ou du tungstène)...C'est oublier (vonlontairement of course) que des équipes de géologues canadiens et américains (Universités de Toronto et du Maryland) avaient, depuis 2003, déjà enoncé largement cette hypothèse... -

Salut, Belle énigme que l'origine de ce maousse cristal de St-Savin. Tu as raison, Eric, y'a pas trop de document sur l'objet. D'après les quelques recherches effectuées, l'ensemble est en réalité une tour eucharistique (bois sculpté) qui serait du XIVième siècle (date précise inconnue) mais le tabernacle (support à têtes d'anges, perles de verre et cristal) est très récent (oeuvre de David Pons et béni en 2005 par Mgr Jacques Perrier, évèque de Tarbes et de Lourdes). Le cristal (symbolisant éventuellement Le Rocher, autre nom de Dieu dans la Bible) a été évidé par l'arrière (face non visible) pour le stockage des osties consacrées (dépôt du ciboire). Le support en bronze doré représente la Jérusalem Céleste et l'ensemble de l'oeuvre est inspirée du livre de l'Apocalypse. La tour eucharistique du Moyen-âge est classée aux Monuments Historiques mais pas le tabernacle (cristal et support). Rien trouvé en revanche sur la provenance du cristal... ps : on voit quelques détails de la fabrication de l'objet ici : www.davidpons.fr section orfèvrerie, puis abbatiale de St-Savin. Le mot "monolithe" revient souvent : aussi peut-on penser que ce "cristal" n'en est pas un réellement mais peut-être a-t-il été façonné et poli ? Je ne crois pas qu'il y ait une quelconque relation avec les cristaux pyrénéens : il était assez fréquent au moyen-âge (partout) de disposer les osties dans un ciboire en cristal orné de dorures ou de pièces d'orfèvrerie en bronze. Ici, c'est "juste" la version moderne de la chose... EricT

-

La présence de l'or sur Terre serait due à un bombardement de météorites

EricT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

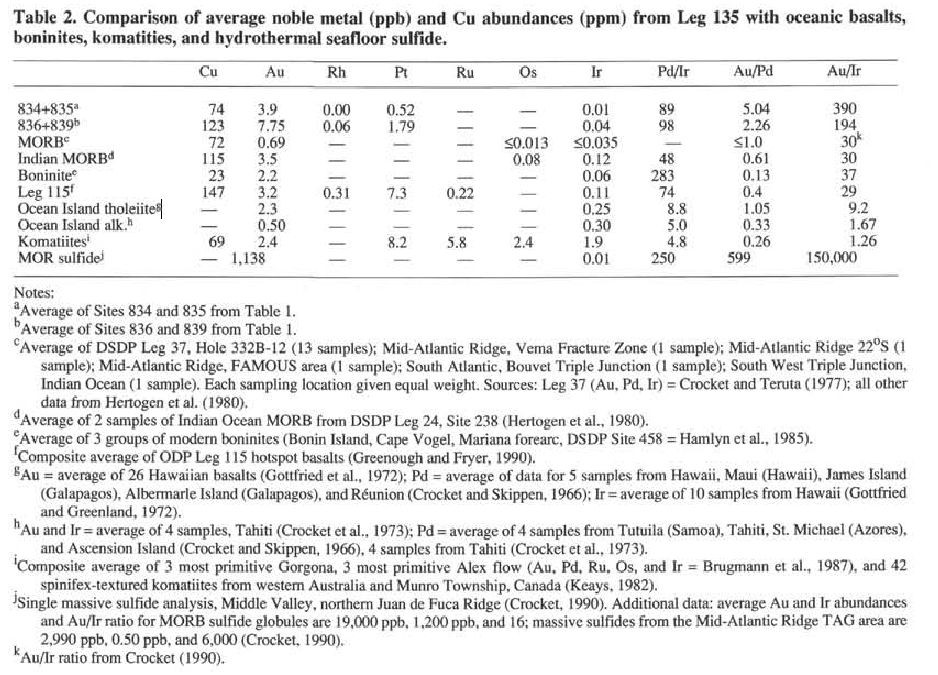

Salut, Il me semble qu'on remette actuellement en cause la source profonde des OIB (Ocean Island Basalts) produits au-dessus des points chauds. Autrefois considérés commes des panaches ayant une origine entre 2500 et 2900 Km, on en revient aujourd'hui à des considérations plus modestes (mais quand même de l'ordre de 400 bornes je crois) qui risquent de ne plus être tellement significatives si l'on s'intérresse à ce qui aurait être incorporé au noyau (je connais la même théorie que Serge et j'avoue, comme lui, ne pas maîtriser le sujet !) Il existe des études (voir références g et h) de l'image ci-dessous concernant les valeurs moyennes en or de ces basaltes de points chauds. L'image est extraite de la ref ci-dessous téléchargeable sur le net en PDF (elle traite des basaltes de bassins arrière-arc mais effectue des comparaisons avec les autres types de basaltes...et surtout donne quelques références de départ) Hawkins, J., Parson, L., Allan, J., et al, 1994 Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 135 NOBLE METAL ABUNDANCES IN BACKARC BASIN BASALTS (LAU BASIN, SOUTHWEST PACIFIC)1 Peter A. Cawood2 and Brian J. Fryer2 -

Lien entre la présence de niobium et titane dans les fentes alpines

EricT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Dans le sens de la ref d'Hartman de Zunyite, une ref (web) sur les brookites namibiennes qui pourrait aider (?) même si ce n'est pas de l'envrionnement "alpin" : Nb-rich brookite from Gross Brukkaros, Namibia: substitution mechanisms and Fe2+/Fe3+ ratios M. Werner1 and N. J. Cook2 1 Institut für Geologie der Universität Würzburg, D-97070 Würzburg, Germany 2 Geological Survey of Norway, N-7491 Trondheim, Norway Idioblastic, mm-scale brookite is reported from SiO2-Ba-Fe-rich metasomatic rocks from the carbonatitic Gross Brukkaros Volcanic Field, Southern Namibia. Electron probe microanalysis shows significant concentrations of Nb (12-17 wt.% Nb2O5), coupled with Fe, substituting for Ti in the structure. Calculation of the analytical data indicates evolving Fe2+ /(Fe2++Fe3+ ) ratios during crystallization and two distinct substitution mechanisms in operation: 2Ti4+ <> Nb5+ + Fe3+ and 3Ti4+ <> 2Nb5+ + Fe2+. The compositional patterns observed are explained in terms of initial growth in an environment which evolved from oxidizing to reducing. The outermost 10 µm rims of the crystals are characterized by oxidizing conditions, resulting from a subsequent metasomatic overprint. Mineralogical Magazine; June 2001; v. 65; no. 3; p. 437-440 © 2001 Mineralogical Society of Great Britain and Ireland -

Lien entre la présence de niobium et titane dans les fentes alpines

EricT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour, Beau développement !! Il convient effectivement parfaitement (enfin, sur ce que j'ai compris) à expliquer ce qui était noté (abusivement) "affinité Ti-Nb" dans mon premier message. On "admet", selon une hypothèse plausible, que le Ti des oxydes de titane des fentes provient sans doute d'une altération somatique d'un minéral hôte type biotite ou ilménite et que ce Ti a sans doute peu voyagé. Mais quel est le minéral hôte "primaire" du niobium ? Je n'ai pas souvent (jamais) vu de référence à des pyrochlores (c'est peut-être normal vu le contexte non carbonatitiques), à des "colombites" ou des Coltan que ce soit pour les roches alpines ou les roches pyrénéennes (mais j'ai très certainement de grosses lacunes de connaissances)... -

Les minéraux du Titane : Anatase, Rutile, Brookite, Neptunite, Benitoite,...

EricT a répondu à un sujet de Tourberyl dans Forum Minéraux et Minéralogie

OUCH !! Grandiose les deux dernières ... et les sept d'avant aussi !! -

Lien entre la présence de niobium et titane dans les fentes alpines

EricT a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Dans certains gisements (par exemple Brésil - Seis Lagos : minéraux secondaires de déstabilisation d'une forme de pyrochlore et Namibie - Gross Bukkaros), les teneurs en niobium des brookites (Namibie et Brésil) et du rutile (Brésil) sont très importantes, ce ne sont plus des traces (mais étrangement, rien sur le grand compère du niobium qu'est le tantale). Cependant ces gisements sont situés dans des carbonatites modifiées et ce n'est pas le cas des brookites des fentes alpines. Je ne connais pas les "dosages" moyens (qui doivent être très variables) dans les brookites des fentes mais vue l'affinité certaine Ti - Nb, il est possible que les teneurs en Nb de ces oxydes de titane aient été assez sous-estimées. Existe-t-il des analyses fines des brookites (d'un ou de plusieurs gisements) de contexte "alpin"? Même questionnement que pour le titane, qu'elle source naturelle pour le niobium (minéral, minerai ...)? -

Minéraux des Pyrénées (64 et 65)

EricT a répondu à un sujet de benevolus dans Forum Minéraux et Minéralogie

Salut, Après vérification, tu as raison, j'ai dit une petite bêtise. Sur les cartes IGN, même récentes, c'est noté Aspeigt. Mais sur Infoterre, la mine est dénommée "Gîte d'Aspeich" (10517X4001) dans le bois d'Aspeigt ! Tout ça c'est un peu kif-kif, l'important est d'être sûr de parler du même gîte ! Pas de jolies photos donc ? EricT -

Minéraux des Pyrénées (64 et 65)

EricT a répondu à un sujet de benevolus dans Forum Minéraux et Minéralogie

Salut, Merci pour les détails sur les mines Cu. Tu as visité ces indices ? C'est grand dommage qu'aucune des mines ou indices des vallées d'Ossau et d'Aspe n'ait réellement donné de belles choses, soit en cuivre style tétraédrite, soit en minéraux d'altération (style malachite, azurite...). Idem pour les Hautes-Pyrénées d'ailleurs...Ou alors je ne connais pas... Pour l'orthographe, les cartes IGN disent Aspeich mais certainement que les locaux ont d'autres orthographes, voire même d'autres noms...Jean-Marie, tu aurais peut-être des échantillons micros étiquettés avec des orthographes proches ? EricT -

Minéraux des Pyrénées (64 et 65)

EricT a répondu à un sujet de benevolus dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour, Il y a également tout un tas d'indices à cuivre dans le vallon d'Andreyt, au-dessus de Béon. Mais pas de mine, je crois, juste des grattages superficiels. Infoterre n'en mentionne qu'un mais il y en a quatre ou cinq échelonnés jusqu'aux crêtes d'Andreyt. Quelqu'un en connait-il un peu plus ? Evidemment, il y a également beaucoup de cuivre dans les gisements de Ferrières de l'autre coté (mais toujours en 64 !). Super et rares les photos, merci ! Pour les fluos mauves du Pays Basque, peut-être Baïgorry (Baygourra) ? EricT -

Minéraux bretons et cristaux de Bretagne !

EricT a répondu à un sujet de sophil29 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour, Dendrites oui, ça y ressemble fortement. En revanche, je ne parie pas sur manganèse à coup sûr. Et pourquoi pas "simplement" des dendrites d'oxydes de fer ? Quels seraient les tests efficaces pour trancher ? EricT -

Classification des minéraux : liens

EricT a répondu à un sujet de Kayou dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour, Merci pour le lien, bonne classification simple et efficace ! -

Bonjour, Je ne suis absolument pas un spécialiste des domaines alpins et mon intervention ne fera sans doute pas avancer beaucoup le sujet mais permet, peut-être de ne pas forcément écarter les rodingites. J'ai souvenir d'une publication de géographie - et non de géologie - (ref perdue malheureusement) qui mentionnait l'existence d'enclaves volumineuses de métagabbros au sein du granite du Mont-Blanc s.s ainsi que des roches amphibolitiques dérivant de protolites ultrabasiques (ou métabasaltes ?) préservées (ou "coincées" ?) dans les domaines gneissiques en bordure immédiate d'un glacier italien (et en particulier au "coeur" de domaines anatectiques, mais je ne sais pas si c'était le Miage). Je n'en ai qu'un souvenir confus et lointain mais il me semble que les auteurs (des géographes plutôt donc) en faisaient des reliques d'un évenèment orogénique anté-hercynien...Je sais qu'un tel évènement est considéré par exemple dans les notices des cartes géologiques mais là s'arrête ma connaissance. Je ne sais plus si des serpentinites étaient associées à ces reliques et je ne sais plus si le terme "rodingite" (transformation d'un métabasalte) a pu être employé dans cet article... EricT

-

Bis repetita plutôt non ? ou "vise les Pépitas !!" si on s'intéresse à quelques beautés ibériques...

-

Salut, Tu connais peut-être déjà ce lien : http://www.micromineral.org/gito/PagesWEB/PagesLocalite/gis_Plumelin1.htm qui liste (pas exhaustif puisque la natrodufrénite de Laurent n'y est pas !) les micros de la carrière des Landes à Plumelin. De temps en temps, ils "tapent" du coté intéressant de la carrière (coté Est - granite déformé et encaissant paléozoïque bien branlé avec grands filons subméridiens de quartz-sulfures), je ne sais trop pourquoi. Du coté Ouest (plein granite), je n'y ai rien vu à mon dernier passage (mai 2011) mais je ne suis pas du tout micro...Je confirme que les autorisations sur semaine dans la partie Est sont "négociables" (mais c'est chaud) surtout avant 11 heures du mat car ce n'est qu'à cette heure qu'ils démarrent les travaux d'extraction (ça non plus, je ne sais pas pourquoi...). Je ne savais pas qu'ils avaient bloqué l'entrée sud de la carrière de Grand-Champ, merci Gwen pour les renseignements ! Jeff, tiens-nous informés, EricT

-

Bonsoir, Etonnante et intéressante découverte ! L'Ossau est effectivement une ancienne caldéra volcanique mais les échantillons ne pourraient-ils pas plutôt correspondre à des eurites (nom désuet : pétrosilex : roche mag. cryptocristalline formée de quartz et de feldspath) mentionnées dans la littérature géologique du secteur ? C'est juste une hypothèse d'autant que je ne sais pas si les eurites peuvent être aussi sombres... EricT

-

Salut, Une image du Cap Leucate (un peu au Nord du phare donc) glanée sur le web montre que le pendage des couches est faible et que l'on se situe certainement dans les "calcaires pliocènes" indicés p2 sur la carte (= il n'y a sans doute pas réapparition en base de falaise des termes du Miocène ou même du Mésozoïque (j et n) comme à l'Ouest de Leucate). C'est une Formation composées de calcaires lacustres, de marnes et de niveaux ligniteux. De plus amples détails effectivement sur Infoterre (en notice de la carte Leucate 1079N) et certainement par Kayou (qui avait déjà tout bon avec le lacustre) et d'autres à venir...