Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

BUT

Membre-

Compteur de contenus

1216 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par BUT

-

Identification de cristaux gris métallique à faces hexagonales

BUT a répondu à un sujet de Géomac dans Demandes d' identification de minéraux

Oui. Le cuboctaèdre est un habitus très fréquent chez la Galène. L'aspect "fondu" et en même temps squelettique des cristaux a été observé à Huaron, et de manière plus générale n'est pas rare chez la Galène: il a été observé par exemple à Madan et à Daln'egorsk, pour se limiter à deux localités fameuses. La couleur du trait est qualifiée de noire, puis noir-grisâtre par Géomac. Pour la Galène c'est en principe "gris de plomb". Mais est-ce vraiment rédhibitoire? La dureté reste inconnue; mais le minéral marque le papier semble-t-il, donc sa dureté est faible. Allez, je pose mes jetons sur "Galène". -

Je ne connais pas ce gisement; mais avec un peu de chance il y aura peut-être différents types de terminaisons.

-

Identification de cristaux gris métallique à faces hexagonales

BUT a répondu à un sujet de Géomac dans Demandes d' identification de minéraux

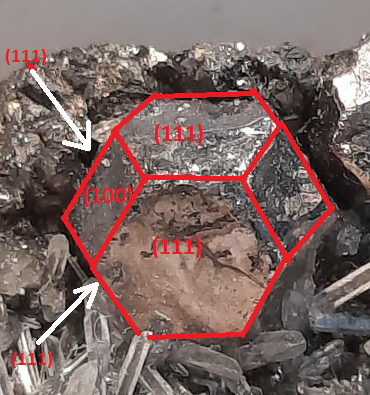

Les images ressortent nettes sur mon écran; mais il est possible qu'elles aient subi lors du traitement sur Paint une altération, qui les rend brouillées sous certains systèmes d'exploitation. Je n'ai pas trop d'hésitation pour proposer une lecture interprétative du "gros" cristal bien individualisé, qu'on voit également sur la deuxième photo sous un autre angle. En revanche je reste en échec sur le groupe de deux (ou trois) cristaux à côté, même en exploitant les points de vue des deux photos. J'arrive à comprendre des morceaux de cristaux, mais l'agencement d'ensemble m'échappe. Il faut dire que ces cristaux sont loin de la perfection canonique, avec leurs arêtes molles et indécises, et leur aspect à la fois fondu et squelettique. Mais c'est ce qui fait leur originalité et leur charme. Dans la liste des minéraux répertoriés sur le district minier de Huaron, nous avons trois candidats: Pyrite, Galène et Blende. Après avoir passé en revue les photos de minéraux de Huaron sur Mindat, j'aurais misé sur la Galène; mais ce n'est pas compatible avec un trait noir. Ci-dessous lecture interprétative du cristal isolé, d'après la deuxième photographie. Si le minéral noircit le papier, c'est qu'il est très tendre. Le moment semble donc venu de préciser la dureté de ce minéral par des tests appropriés, comme AMEDE l'a suggéré il y a déjà quelque temps: rayé par l'ongle ou non? raye la Calcite ou non? raye la Fluorite? etc Un bon connaisseur du district minier de Huaron pourrait certainement identifier votre minéral "à vue". Mais pour cela il serait judicieux de faire une demande d'identification sur Mindat, qui a une audience plus large que Geoforum. Il y a aussi le FMF de Jordi Fabre, fréquenté par de bons connaisseurs du domaine sud-américain. -

Identification de cristaux gris métallique à faces hexagonales

BUT a répondu à un sujet de Géomac dans Demandes d' identification de minéraux

Ce ne sont pas des pyritoèdres: en effet certaines faces ont quatre côtés et d'autres six côtés. Certes les cristaux ne sont pas très lisibles à cause de leur caractère plus ou moins squelettique, des caries et autres malformations qui les affectent. Mais sur le cristal isolé ci-dessous on voit une face nettement hexagonale, et non pentagonale. Cela ne peut donc pas être un dodécaèdre pentagonal. En fait, on voit deux faces hexagonales, avec à droite et à gauche deux faces carrées, ce qui est compatible avec un cuboctaèdre. Les faces hexagonales sont les faces de l'octaèdre, dont les sommets sont tronqués par les faces du cube. Pour autant cela ne disqualifie pas la Pyrite, qui peut prendre de très nombreuses formes cristallines, y compris le cuboctaèdre. La Pyrite a d'ailleurs été trouvée en cuboctaèdres à Huaron (Cf. Mindat Photo ID : 942971). La discrimination entre Pyrite et Galène se fait très facilement, entre autres par la dureté ou le clivage. Ci-dessous je cerne une face qui me semble plus hexagonale que pentagonale Ci-dessous je complète ma lecture du cristal en tant que cuboctaèdre (plus précisément octaèdre avec sommets modifiés par le cube) -

Identification de cristaux gris métallique à faces hexagonales

BUT a répondu à un sujet de Géomac dans Demandes d' identification de minéraux

Les cristaux gris présentent un aspect un peu "fondu" (arêtes molles), par endroits un peu squelettique, avec des caries et des arêtes en saillie par rapport aux faces. Ces traits se retrouvent sur certains spécimens de Galène du district minier de Huaron, visibles sur la galerie de photos de Mindat. -

Identification de cristaux gris métallique à faces hexagonales

BUT a répondu à un sujet de Géomac dans Demandes d' identification de minéraux

Cristaux en forme de cuboctaèdres: Galène? Mais le trait de la Galène est en principe gris de plomb, plutôt que noir. Le test de dureté permettra de discriminer facilement la Galène qui est très tendre (dureté Mohs # 2,5). -

cristallisation étrange de fluorite du Boulou (66) !

BUT a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Géologie

Oui: sur plus de 29000 spécimens de Fluorine entrés dans la base de données, seulement un peu plus de 20 spécimens avec un hexaoctaèdre bien identifié! -

cristallisation étrange de fluorite du Boulou (66) !

BUT a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Géologie

Oui sur les deux premières des nouvelles photos c'est encore plus clair. Hexaoctaèdre modifié par le cube: à savoir que les six sommets de l'hexaoctaèdre qui sont à la convergence de huit arêtes(*) sont tronqués par une face du cube à contour octogonal, mais proche d'un carré parce que ses angles sont alternativement proches de 90° et de 180°. (*) autrement dit les six sommets de l'octaèdre qui sous-tend l'hexaoctaèdre, ou encore autrement dit les centres des six faces du cube dans lequel cet octaèdre s'inscrit. -

cristallisation étrange de fluorite du Boulou (66) !

BUT a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Géologie

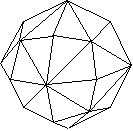

J'ai isolé un cristal qui semble un peu plus lisible (extrait de photo ci-dessous). La face "rectangulaire" à droite, avec une petite tache ronde floue et un peu plus sombre en son centre, pourrait être une face du cube ("hexahedron" sur les planches de smorf.nl que j'ai citées plus haut). En fait ce n'est pas un rectangle, mais un octogone avec alternativement des angles proches de 180° et proches de 90°. La rosette de six faces "triangulaires", à gauche, correspondrait à un des huit pans de l'hexaoctaèdre. L'hexaoctaèdre est un solide à quarante-huit faces qui dérive de l'octaèdre régulier (111) du système cubique, dont chacune des huit faces est modifiée pour former une rosette convexe de six triangles (voir croquis sous la photo). Ce cristal pourrait donc être une combinaison du cube et de l'hexaoctaèdre. Ce genre de combinaison, sans être très courant, n'est pas très rare chez la Fluorine: à Valzergues, par exemple, les sommets du cube sont souvent modifiés par le trioctaèdre ou par l'hexaoctaèdre. Voir également, sur Géoforum, le sujet "Quelle est cette forme cristaline? initié par lemorvandiau le 5 juin 2008. Croquis ci-dessous: Hexaoctaèdre "pur" (non combiné au cube): -

cristallisation étrange de fluorite du Boulou (66) !

BUT a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Géologie

Bonjour Peut-être des hexaoctaèdres. Difficile à dire sur la base de ces seules photographies car les cristaux sont un peu entassés, et en plus très limpides, de sorte qu'on ne sait pas si certaines arêtes sont devant ou derrière, vues par transparence à travers le cristal. Si vous allez sur smorf.nl, dans la section "Crystal shape (galleries)", puis "Isometric", vous trouverez d'assez nombreuses formes cristallines de la Fluorine. Vos cristaux pourraient ressembler à ceux qui sont figurés sur les planches "Fluorite2" et "Fluorite6": diverses combinaisons du cube ("hexahedron") et de l'hexaoctaèdre, l'une ou l'autre des deux formes étant plus ou moins dominante. -

Cela me rappelle une vieille chanson de Johnny. A noter que la couleur du trait est également la couleur du minéral réduit en poudre fine. Si le trait n'est pas dans les tons rouge, rouge-brun ou brun rouille, ce n'est pas de l'Hématite, ni une pseudomorphose de quoi que ce soit par de l'Hématite. Le rasoir d'Occam nous oriente alors vers l'Ilménite. Bien sûr il y a d'autre minéraux noirs à éclat métallique, cristallisant dans le système rhomboédrique ou hexagonal, dans cette gamme de densité et de dureté: par exemple dans le groupe de la Crichtonite ou de la Batiferrite. Mais ce sont des espèces beaucoup plus rares, qui souvent n'ont été trouvées qu'en très petits cristaux jusqu'ici, et qui de toute manière ne peuvent être déterminées avec les tests élémentaires.

-

Oui la composition chimique de l'Ilménite s'écarte souvent de la formule idéale Fe2+TiO3. D'abord le rapport [Ti]/[Fe] peut fluctuer significativement autour de 1, avec des Ilménites plus riches en titane ou plus riches en fer. En outre l'Ilménite peut contenir du magnésium, du manganèse, du chrome ou du Fe3+ en quantités significatives. D'ailleurs, au sein du groupe de l'Ilménite, il existe deux séries continues entre l'Ilménite et la Pyrophanite (MnTiO3), et entre l'Ilménite et la Geikielite (MgTiO3). Ces variations de composition chimique influent évidemment sur la densité. Par exemple densité plus faible si [Ti] > [Fe], plus élevée dans le cas contraire. De même la substitution d'une partie du fer par Mg ou Mn fait baisser la densité. Quoiqu'il en soit la forme de certains cristaux, en "écrous" avec un trou hexagonal au centre, me semble peu courante. J'ai peine à imaginer que les cristaux se soient formés directement avec cette forme: sans doute y avait-t-il quelque chose au milieu, qui est parti.

-

Compatible avec Ilménite (4,75), avec Hématite (5,25), et avec un terme intermédiaire type Ferro-ilménite. En effet les deux espèces ont la même structure, et l'Ilménite peut contenir Fe2O3 en solution solide.

-

Le candidat le plus probable - sur la base des seules photos - aurait été l'Hématite, mais le trait noir nous oblige à l'écarter. Ensuite, le second candidat le plus probable est l'Ilménite: dureté 5-6 comme l'Hématite, trait noir à brun rouille, "faiblement magnétique" selon Mindat. En plus l'espèce n'est pas rare à Madagascar. Cela serait utile de mesurer la densité, pour voir si elle est compatible avec celle de l'Ilménite (4,7-4,8). Choisir un cristal sans trou ni carie ni inclusion terreuse, et le plus gros possible.

-

Pour les baguettes brun-verdâtre du troisième jeu de photos: Clinozoïsite-Epidote probable. Mais les photos ne sont vraiment pas nettes. Ce serait utile de mieux distinguer les cristaux, en particulier la forme de leur section, et l'allure des terminaisons. Sur le second jeu de photos, le faisceau de baguettes brun verdâtre plus clair peut également être de la Clinozoïsite ou de la Zoïsite; mais la Vésuvianite n'est pas exclue non plus. Là aussi il faudrait des photos plus nettes, en plan plus rapproché, et sous différents angles, en particulier permettant de voir la section du "gros" faisceau de baguettes. Mais de toute manière ce sera quasiment impossible de discriminer sur photos entre Zoïsite, Clinozoïsite-Epidote et Vésuvianite.

-

L'Albite ferait un bon candidat. En essayant d'agrandir les photos, on dirait bien que la macle de l'Albite est présente; mais ce n'est pas net.

-

Pièces minéralogiques anciennes et/ou historiques

BUT a répondu à un sujet de 1frangin dans Forum Minéraux et Minéralogie

Aïe je voulais le poster dans le sujet "Spécimens anciens et/ou historiques"; ce que je vais faire sur le champ. En fait c'est bien le sujet que je visais: spécimens anciens. -

Pièces minéralogiques anciennes et/ou historiques

BUT a répondu à un sujet de 1frangin dans Forum Minéraux et Minéralogie

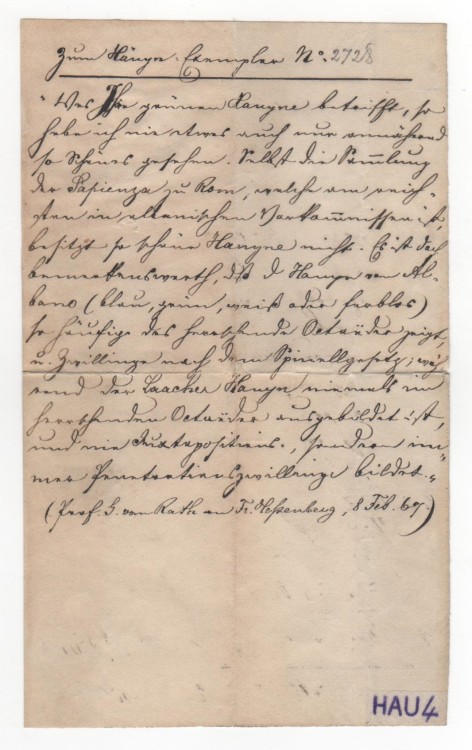

Pour ne pas laisser greg la veine tout seul: Haüyne des Monts Albains (Latium). Accompagnée d'une notice en allemand écrite par, ou plus probablement reprenant une expertise émise par le minéralogiste G. vom Rath et un autre professeur (en effet, il semble que le texte soit encadré de guillemets). J'ai sué sang et eau pour restituer le texte allemand, parce que la note est rédigée en écriture gothique cursive (Kurrentschrifft). En plus, le scripteur maîtrisait également les deux écritures gothique et romane, de sorte qu'il passait allègrement de l'une à l'autre: par exemple, il utilise l'écriture romane pour "Haüyne", "La Sapienza", "Laächer". HAU4TranscriptionTraduction.pdf -

Pièces minéralogiques anciennes et/ou historiques

BUT a répondu à un sujet de 1frangin dans Forum Minéraux et Minéralogie

Rare! Etant à moitié basalpin, on m'a seriné dès la plus tendre enfance que la chapelle Saint-Roch de Remollon se trouve sur une minuscule fenêtre de socle (une "lucarne" plutôt, pour ne pas dire un "judas"), dégagée par la vallée de la Durance, à la faveur de la remontée des terrains au centre de l'anticlinorium de Remollon. Mais plus tard des collègues géologues m'ont dit que le caractère réellement "en place" de cet affleurement faisait encore débat. Je ne sais pas si cette question a été résolue de nos jours. Il y a un autre pointement du même type vers Chaussenoire, dans la vallée de l'Avance. -

Diopside ? Vesuvianite ? Ou autre ?

BUT a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

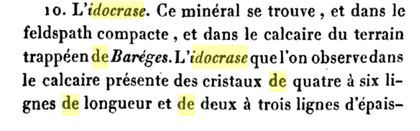

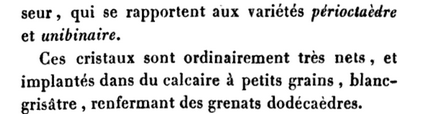

Ci-dessous un court extrait d'un livre de Jean de Charpentier (1786-1855), directeur des mines du Canton de Vaud, ingénieur des mines, et naturaliste à large spectre: géologue, glaciologue, botaniste, malacologue, et même... "pyrénéiste": "Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées" (1823). Pages 276- 277. NB: un pouce # 27mm = 12 lignes -

Quel est ce minéral ?

BUT a répondu à un sujet de Lolamadri dans Demandes d' identification de minéraux

...gon... Voyons, Kayou, BUT, arrêtez de souffler, ce n'est pas très pédagogique! Et en plus si ce n'est pas ça on aura l'air béta... -

Allez voir sur Mindat les épitaxies Corindon sur Hématite que j'ai évoquées plus haut. On y voit l'"écrou" (en Corindon) et le "boulon" (en Hématite). C'est tout petit: cristaux millimétriques. Ce serait une chance inouïe si les gars étaient tombés sur les vestiges d'une épitaxie Hématite sur Corindon. Mais ne nous emballons pas. En tout cas, avec le Corindon, il y a un test bien discriminant: la dureté.

-

Exact Hugo: "écrous", pas "boulons". Merci de m'avoir repris. Et pourtant je faisais de la Mécanique ... des Sols et des Roches. En ce qui concerne le remplissage actuel des trous: pourquoi pas Kaolinite, entre autres possibilités. Parce que les latérites peuvent contenir divers minéraux argileux et divers oxydes. Mais ce qui m'importe, c'est ce qu'il y avait "avant" dans les trous, dont certains ont une section franchement hexagonale: Quartz, Corindon, Mica, Hématite, Rien? Il est possible qu'il existe dans certains "écrous" quelques reliques du minéral initialement présent.

-

Par ailleurs, la forme en "boulon" de nombreux cristaux est très inhabituelle et demande à être comprise. Sur certains cristaux, le trou central est vide, ou rempli plus ou moins complètement par des oxydes de fer ou de la latérite. Sur d'autres, dans le panier, on dirait que le trou central est occupé par un matériau plus clair, blanc-jaunâtre. Et comme on voit également ce cristal blanchâtre d'allure fusiforme, possiblement hexagonal, auquel reste collé un morceau de "boulon", on peut se demander si les "boulons" ne seraient pas les vestiges d'une épitaxie Hématite sur Corindon. Bien sûr le cristal blanchâtre est peut-être un bout de Quartz, et l'explication du trou central est probablement beaucoup moins excitante. Mais sait-on jamais: Noël approche!

-

Attention: il y a beaucoup d'Ilménite à Madagascar; et l'habitus en tablettes hexagonales bien nettes (d'aspect ni feuilleté ni écailleux) est plus fréquent chez l'Ilménite que chez l'Hématite.

.png.06adbeba5febf9fd9b8efa8367fdb577.png)