Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

jjnom

Membre-

Compteur de contenus

3086 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par jjnom

-

recherche de site pour les vacances de noel vers Martigue

jjnom a répondu à un sujet de philons dans Forum Fossiles et Paléontologie

Voir guide géologique régional Provence: 1 circuit fait le tour de l'étang -

Eclat vraiment métallique et pas d'aimant qui colle, c'est mal parti pour la météorite ferreuse. Mais si quelqu'un connait un métal ou un alliage avec une densité à 5,5, je veux bien son nom.

-

Merci, belem. Juste une impression: externnodosum me semble avoir des côtes primaires "renforcées" entre l'ombilic et mi-flanc et ceci n'apparait pas sur mes bestioles. T. pichleri et T. lochense me semblent plus proches. C'est la même zone, on n'est donc pas perdus. Bon, maintenant, si le spécialiste des kékéceras pouvait donner un avis, ce serait cool.

-

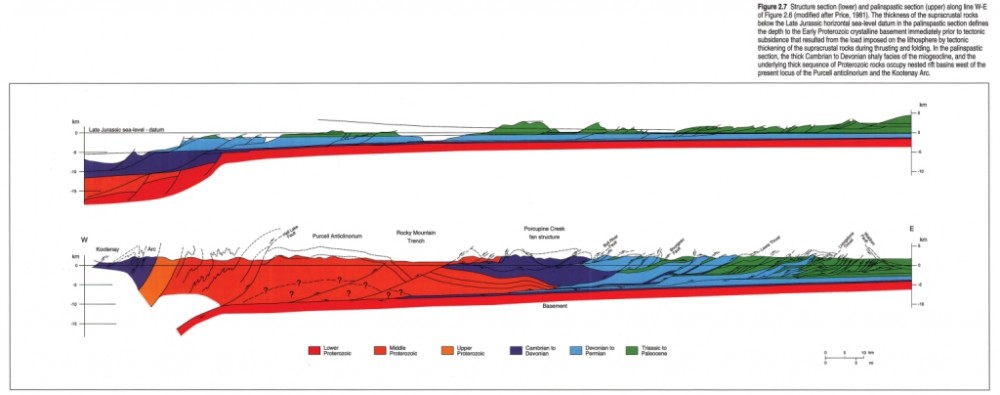

Re, re. Schéma sorti de son contexte. Teton Fault: Il s'agit d'une faille tardive, normale, de distension survenue après la crise qui a structuré les Rocheuses. Le style des rocheuses est montré par le profil ci-dessous qui montre bien les écaillages résultant des cisaillements tangentiels. Ce qui occasionne un raccourcissement crustal important et en conséquence un épaississement crustal conséquent (mais sans racines, bien sur...). L'USGS a l'air de privilégier aujourd'hui l'idée d'une plaque plongeante à faible pente: http://geomaps.wr.usgs.gov/parks/province/rockymtn.html

-

Re. Pour la Patagonie, Eric parlait des terrasses patagoniennes de l'EST. A l'Ouest: la cordillère andine (subduction Pacifique) et à l'Est, en arrière de la subduction, les terrasses (bombement). Bien sur, un ou des clivages à l'intérieur de la croûte continentale peuvent êtret envisagés pour expliquer le raccourcissement de la couverture qui se plisse. Et en poussant un peu le bouchon, on pourrait parler d'un début de subduction continentale. Mais, comme le souligne Debelmas, on a bien de la peine à mettre en évidence un épaississement crustal par des méthodes géophysiques. Il faut alors tenir compte du gain de place généré par des fracturations en cisaillement du socle et des écaillages de la couverture. Euh... Islande et Vosges, dans le même sac, ça me semble un peu violent. Rifting des 2 côtés, certes, mais intra océanique pour l'un et intra continental pour l'autre. Je n'ai pas trouvé d'interprétation + récente pour les Rocheuses. Eric pourra peut-être en dire plus. Pas compris l'intérêt du schéma. Relief de faille puis érosion...

-

Bonjour. Anti-Atlas, Rocheuses et d'après ce qu'en dit Eric, la Patagonie, sont des structures qui se mettent en place très loin des chaines côtières. Ce sont en quelque sorte des conséquences éloignées des phénomènes de subduction. Ici un papier qui discute de 4 possibilités de formation des Rocheuses: http://web.uvic.ca/~stj/Assets/PDFs/04%20JE%20&%20STJ%20IGR%20Laramide.pdf

-

Vous penseriez pas à... l'Alsace, des fois? C'est une hypothèse qui suppose un cisaillement lithosphérique qui s'enracine dans l'asthénosphère. Du fait de l'amincissement lithsphérique, le manteau s'élève et génère un bombement, soit par effet thermique, soit par effet mécanique. Des coupes sismo laissent imaginer un processus de ce type en Alsace. Ca semble aussi applicable à l'ouverture de l'océan ligure ou à la marge ibérique de l'Océan Atlantique. Il y a aussi des bombements sans rifting à la clé et qui sont ensuite disséqués par l'érosion. L'Anti-Atlas marocain ou les Rocheuses en seraient des exemples. Peut s'expliquer par une plaque plongeante très peu pentue qui oblige la plaque chevauchante à se soulever. Si le système dure assez longtemps, on pourra trouver un volcanisme très en arrière de la zone de subduction par rapport à l'habitude.

-

Bonsoir. Télescopage entre une notion géographique et une notion géologique. La définition suggérée ne serait pas plutôt compression + épaississement crustal? vrais chaînes = épaississement crustal important (chaînes de fond) pas (peu) d'épaississement crustal = fausses chaînes (chaînes de couverture) Par exemple, on pourrait dire que le Dauphinois et le Jura sont des fausses chaînes selon la définition ci-dessus puisqu'elles ne représentent que la réponse de la couverture (principalement visible) d'un avant-pays à la constitution d'une vrai chaîne. Pour la Patagonie: connaît pas, géologiquement parlant.

-

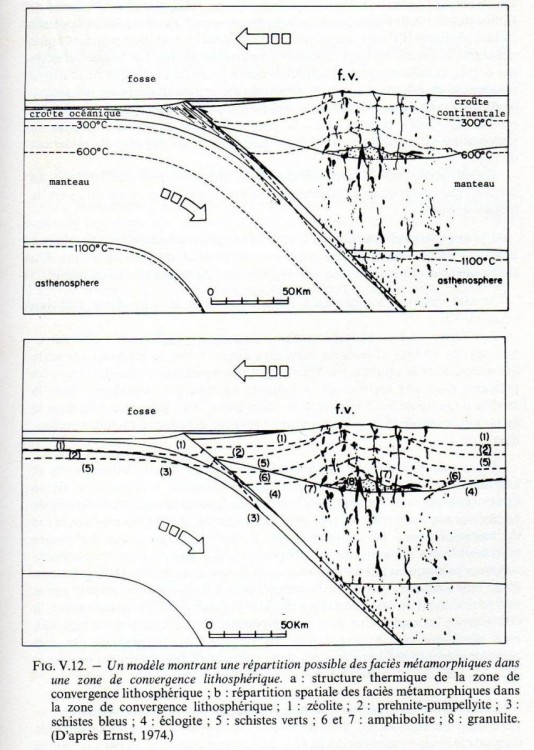

Bonsoir, Après avoir potassé un peu plus d'articles: 1) Le métamorphisme océanique semble être assez largement reconnu. Faciès type schistes verts mais amphibolites possible plus bas (plutôt dans les domaines à dorsale rapide, à croûte plus épaisse). Voir: les auréoles d'amphibole autour des pyroxènes du Chenailet . 2) Chamrousse. Ophiolites de bassin d'arrière arc (tholéites) d'âge cambrien sup. Confirmés par l'âge des plagiogranites qui démontrent des phénomènes de fusion dans la lithosphère. Métamorphisme syn océanique lié à des déformations ductiles au niveau des gabbros. Pas vu de mention d'une évidence de métamorphisme hydrothermal + métamorphisme en milieu ductile bien que l'eau a du intervenir pour générer les plagiogranites. Obduction probablement au Dévonien. Amphibolites a tous les étages dans le complexe ophiolitique. Signature d'un épisode métamorphique barrowien vers le Viséen. Pas su deviner pourquoi les amphibolites étaient plus représentées à la base de l'unité. Plus bas, plus de P et plus de T, bêtement? Semelle métamorphique? 3) Rioupeyroux-Livet: autre bassin d'arrière-arc en cours d'ouverture au Dévonien sup-Carbonifère inf ce qui explique la variété des magmas (en partie océaniques, en partie continentaux). Donc pas de relation avec les ophiolites de Chamrousse, à part leur proximité. Je vais corriger, si j'y arrive,le message 33. Les dépôts de cette unité sont affectés aussi par le métamorphisme Viséen. J'ai vu passer au moins 4 modèles de reconstitution de l'évolution de la chaîne hercynienne au niveau des massifs cristallins externes des Alpes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la variété...cependant, la subduction intraocéanique de lithosphère du bassin de Chamrousse n'est reprise dans aucune publication "professionnelle". Qui plus est la position de série inversée est mise en doute: voir site GéolAlp.

-

Bonjour, Il y a longtemps, un champ labouré en bord de route dans le secteur de Le Blanc, si je me souviens bien. En très peu de temps, j'ai récolté une poignée des petits (le plus gros a un dia de 28 mm) spécimens ci-dessous. L'ensemble m'a l'air assez uniforme, peut-être monospécifique. Encaissant: calcaire fin gris clair. Les flancs présentent une très faible ornementation. Celle-ci apparaît nettement mieux à proximité du bord ventral sous la forme de petites côtes serrées et inclinées vers l'avant. Bord ventral d'abord arrondi qui a tendance à s'aplanir ensuite. Carène sous forme d'une série de petits tubercules chez les plus âgés. Je n'ai pas l'équipement photo qui conviendrait pour des exemplaires aussi petits. J'espère que le résultat sera exploitable pour en tirer un nom d'espèce.

-

Bonjour, Histoire de remonter le sujet dans la liste... Un commentaire, un avis, une indication seront bien appréciées même si sans certitude. Merci

-

Bonjour, Rédaction maladroite de ma part. J'aurai du dire n'est pas que volcanique car j'associe volcanique à effusif. Or, les ophiolites genre Chamrousse ou Chenaillet sont des ophiolites de dorsale lente (LOT) avec relativement peu d'effusif et beaucoup de grenu. D'après le document ci-avant, on aurait 2 métamorphismes cadomiens, l'un, syn océanique de type hydrothermal, lié au départ d'une partie du plancher de l'arrière bassin en subduction et le second qui métamorphiserait les basaltes en amphibolites après repli de la série suite à un sous-charriage. Modèle repris ici: http://fr.scribd.com/doc/122425994/Geologie-de-Belledonne Questions: - A t'on besoin d'envisager la subduction d'une partie du plancher du bassin pour expliquer un métamorphisme hydrothermal qui semble habituel pour toutes les lithosphères océaniques? - Il me semble aussi trouver une contradiction avec le site web de Nicollet qui ne semble pas envisager un polymétamorphisme... Mais bon, je n'ai pas encore tout digéré. Ca ira peut-être mieux après la sieste. Riouperoux-Livet correspondrait à des venues effusives survenues en domaine de marge lors d'un rifting qui a donné naissance au domaine océanique de Chamrousse. Un lien qui vous en dira long sur le métamorphisme océanique: http://www.geologues-prospecteurs.fr/cours/metamorphisme-geodynamique/metamorphisme-geodynamique.pdf au chapitre 15. Après lecture, les choses me semblent claires pour les dorsales rapides mais pour les dorsales lentes, ça me semble bien moins net. Grosso modo, Nicollet parle d'hydratation jusque 600m de profondeur, de faciès schistes verts et amphibolites en dessous, ceux-ci en relation avec la profondeur et la distance à la dorsale. En-dessous de 6 km, il estime qu'on ne peut plus parler de métamorphisme hydrothermal, la perméabilité des roches à cette profondeur interdisant une influence de l'eau de mer. Aucune mention de métasomatisme au sens échange de fluides entre roches ou roche-réservoir magmatique. L'eau de mer serait quasi le seul fluide dans la partie hydro de hydrothermal. Mais elle représenterait un apport notable de magnésium pour la lithosphère océanique.

-

Euh... pourquoi la densité ça marche pas? Ce serait bien aidant pour ce qui semble être un alliage. De l'acier inox peut-être (densité 8).

-

Bonsoir. Si je me souviens bien, les amphibolites de Chamrousse ne sont pas vraiment d'origine volcanique. Elles font partie d'un complexe ophiolitique, trace supposée d'un plancher océanique de bassin d'arrière arc. Nicollet démontre que le métamorphisme ayant transformé les basaltes en amphibolites est syn océanique et affirme qu'il n'est pas en relation avec les orogénèses hercynienne ou alpine. On serait donc dans le cadre d'un métamorphisme océanique (pour éviter le terme d'hydrothermal). Maintenant, un plancher d'arrière arc et un plancher d'océan, ce n'est pas la même chose. La vitesse d'expansion très faible doit permettre aux matériaux de rester chauds longtemps et ainsi bloquer la transformation dans le cadre des conditions PT des amphibolites. A contrario d'océans rapides ou très étendus, dans lesquels les matériaux pourront continuer leur évolution jusque dans le domaine PT des schistes verts avant, éventuellement, de passer en subduction.

-

Bonjour. Encore et toujours des soucis liés aux appellations (et à ce qu'elles sous-entendent). Pourquoi avoir baptisé la plage 300-500°C et 2-8 kBars domaine des schistes verts? Schiste de couleur verte n'est clairement pas suffisant. Dans les Ardennes les schistes cambriens (dits Devilliens) sont mauves ou verts et la couleur n'est reliée qu'à des degrés différents d'oxydation du fer lors du dépôt. Faciès schistes verts correspond à un domaine PT dans lequel on peut distinguer pas mal de subdivisions. C'est une appellation "large". Métamorphisme hydrothermal. C'est une expression bateau. Ca veut dire chaud (300-500°C) et humide. Peu importe qu'on soit dans le domaine océanique ou continental, non? Une amphibolite peut dériver d'un gabbro d'origine océanique ou d'un pluton continental subduit ou de pélites d'un prisme d'accrétion entrainées dans le plan de subduction. On aurait mieux fait de baptiser des plages PT avec des lettres et des chiffres. Métamorphisme dans les conditions du domaine B-1 aurait été plus neutre et sans arrière pensée concernant l'origine et l'histoire géodynamique. Mais bon, à l'époque d'Eskola, tectonique des plaques et subduction étaient des mots qu'on n'utilisait pas encore. Pouvait pas savoir, le pauvre; il est excusé. Maintenant, on se retrouve à utiliser des appellation historiques larges dans le cadre d'un modèle apparu bien plus tard qui se voudrait de plus en plus précis. Quelque part, je préférais le style de Winkler qui en restait aux transformations minéralogiques et aux paragénèses. http://popups.ulg.ac.be/0037-9395/index.php?id=3698&file=1 Je ne vais pas refaire l'histoire mais à vouloir tout le temps tout rattacher aux modèles géodynamiques, on en oublierait les fondamentaux.

-

Bonjour, Le faciès schistes verts correspond à une température entre 300 et 400 °C et peut se développer entre 2 kb ( et non 0, là on est dans le métam. de contact) et 8 kb. En domaine océanique (gradient moyen), il peut donc exister dès 10 km de profondeur. Dès qu'on entre en subduction (gradient faible), on passe en faciès schistes bleus vers les 5-6 kb soit 20 km de profondeur. Donc, pour moi, une croûte océanique n'a pas de problème pour être dans le domaine schistes verts avant qu'elle atteigne les 20 km de profondeur. Mais, 20 km, c'est pas énorme et donc le faciès schistes verts d'origine océanique va être plutôt éphémère. Aussi, une écaille de prisme d'accrétion ou un segment de continent peuvent se trouver entraînée dans un plan de subduction et se retrouver rapidement dans le faciès schistes verts. Mis à part une incompatibilité avec une notion particulière de métamorphisme hydrothermal, je ne vois pas de difficulté à placer les transformations correspondantes aussi bien en domaine océanique que continental.

-

Bonsoir C'est pas tout jeune mais ça a l'avantage d'être clair, je pense. Extrait de Géologie des marges continentales de G. Boillot, 1979, Masson. Le faciès schistes verts est avant tout un faciès de température (300 à 400 °C), la pression pouvant varier de 0 à 7 kbars On peut donc le trouver aussi bien juste sous la croûte océanique réchauffée par le manteau proche qu'à faible profondeur sous un continent réchauffé par un magmatisme.

-

Aide pour expertise : minéral, roche ou météorite ?

jjnom a répondu à un sujet de Gollum dans Roche et pétrographie

M'a pas l'air d'être naturel, c't'affaire. -

Qu'est ce qu'on rigole. Monzonite granitique c'est une roche quasi sans quartz (monzonite) mais avec de nombreux quartz (granitique). Sont fous, ces espagnols. On aurait donc le choix entre une adamellite (= monzonite quartzique 5 à 20% de quartz) hercynienne de Cauterets et une syénite crétacée de Ogeu. Plus qu'à faire la lame mince, chasser le quartz ou le feldspathoïde et bien estimer les parts de feldspath (ou faire une radiométrie mais c'est plus cher). Pour en revenir à la question de départ: il y a des roches à l'amont qui sont proches des monzonites mais la pierre levée n'est peut-être (probablement?) pas une monzonite (suffit d'avoir 10% de quartz interstitiel pas vus au micro et on pourrait passer à côté d'une adamellite) Correct, m'sieur Eric?

-

Quel poison ces dénominations multiples. Sur la notice de la feuille Laruns, au sujet du pluton de Cauterets: "Monzogranite clair, parfois porphyroïde. Roche à grain moyen à grossier à caractère porphyroïde plus ou moins marqué, à structure primaire isotrope, composée de quartz, d'orthose (porphyroblastes) et de plagioclase nettement zoné à composition d'oligoclase, de biotite et de muscovite et cordiérite rares. Elle se range dans les adamellites peralumineuses". Donc les adamellites (au moins pour certains) seraient des monzogranites (à plus de 20% de quartz) tandis que la définition Wikipédia considère qu'elles sont synonymes de monzonite quartzique (5 à 20% de quartz) Moi y en a être paumé!

-

P'tit coup de Google et... oui: Syénite à Ogeu :" Près des sources des bains d'Ogeu se trouve un pointement de syénite à amphibole et à pyroxène"

-

Oui, c'est ça, près des syénites. Autrement dit quasi pas de quartz et des feldspaths type Orthose plus fréquents que les plagios. Rhyolite, c'est l'équivalent effusif de granite. Bourré de quartz. Ce qui me titille: depuis mon message de la nuit passée, j'ai fouillé un peu le web avec monzonite, Ossau, Pyrénées, ... rien trouvé de satisfaisant. Pour les Pyrénées on parle de roches plus riches en quartz comme déjà dit (rhyolite, andésite, dunite, granite) soit des roches très pauvres en quartz et très riches en plagioclases genre gabbros (ophites). La syénite de Pouzac a l'air d'être une exception. Encore une fois, je ne suis pas pyrénéiste mais il faudra peut-être revalider la détermination monzonite potassique... Ou peut-être que la pierre a voyagé comme ses copines bleues de Stonehenge et pas sur la glace...

-

fossiles étranges ou simple cailloux ?

jjnom a répondu à un sujet de toto59dlm dans Demandes d' identification de fossiles

La pyrite est très probable compte tenu: de sa provenance de sa densité des produits d'altération en surface qui font penser - jaune: au soufre - blanc: à la mélantérite, un sulfate de fer hydraté. Pour le nodule du terril: Le support de départ de la formation du nodule est parfois un "corps étranger" qui peut être un fossile. C'est dans de tels nodules qu'on a trouvé des Arachnides ou des Limules par exemple. -

Pas pyrénéiste mais au courant de l'existence d'une syénite néphélinique, assez proche parent de la monzonite, à Pouzac. Ce n'est pas la porte à côté, quand même... Si je ne me trompe pas, le volcanisme du pic d'Ossau, c'est rhyolite-dacite-andésite, toutes roches plus saturées en silice que les monzonites. A priori, ça ne va pas ensemble.