Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

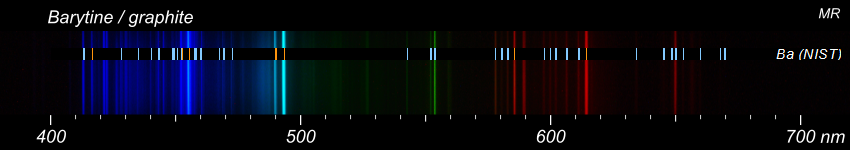

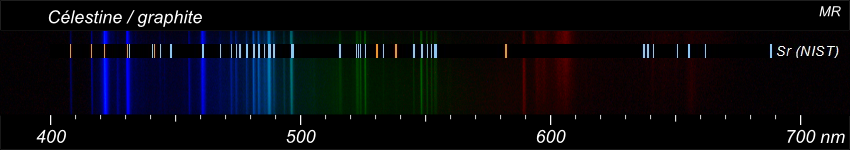

En comparant avec un extrait de la base de données spectrales du NIST, on reconnaît facilement la présence de baryum dans un cas et de strontium dans l'autre. Il y a d'autres raies mais il ne faut pas oublier que la plupart des minéraux ne sont pas conducteurs : il faut bien faire intervenir d'autres éléments. -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

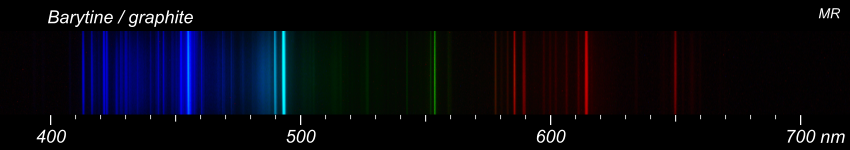

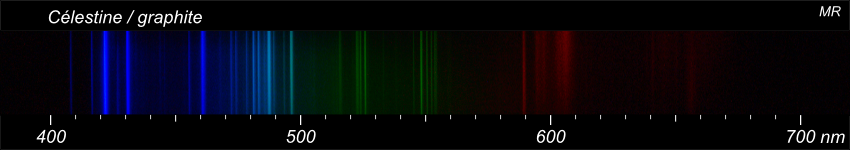

Deux nouveaux spectres avec de la barytine et de la célestine. Ce sont deux minéraux qui peuvent être confondus. -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Je connais un prof de physique qui est intéressé. Il y a quand même la partie électrique qu'on ne peut pas mettre entre toutes les mains, du moins dans son état actuel. Next, je me suis posé la même question à propos des couleurs dans les graphiques mais je n'ai pas la réponse. -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Le spectre obtenu, c'est d'abord une photo numérique. Partant de là, il y a deux solutions : - rester en mode image, je réalise alors un montage sous Inkscape - extraire les valeurs numériques à l'aide d'une macro et les récupérer dans un tableur. J'ai essayé les deux mais je n'utilise que la première. Le tableur est très bien si on veut faire de la spectrométrie mais c'est prématuré, il y a encore beaucoup de choses à régler avant. Dans les deux cas, se pose la question de l'étalonnage. Je commence par photographier un spectre connu (une lampe au mercure, une pointe en laiton...) qui permet d'attribuer une longueur d'onde à chaque colonne de pixels. Après, il suffit de sélectionner la partie intéressante de la photo et de la coller sur une trame préparée une fois pour toutes. Si je veux aller vite, je fais le copier-coller en une fois. Pour être plus précis, il vaut mieux découper le spectre en segments car l'échelle n'est pas tout à fait linéaire. -

Fleurs sauvages et graminées dans leur milieu naturel

mr42 a répondu à un sujet de coxoceras dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Une orchidée sauvage qui est venue s'installer dans mon jardin. Elle a failli disparaître dans la tondeuse. Je ne sais pas si mon jardin peut être considéré comme un milieu naturel mais la plante n'a pas vu la différence. Maurice -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pour les applications en astronomie, je te conseille d'aller voir les sites suivants : http://www.webastro....isplay.php?f=69 http://www.astrosurf.com/buil/ Pour du matériel sérieux (je ne fais pas de pub, c'est juste un exemple) on peut avoir un vrai spectromètre et non plus un spectrographe pour pas loin de 2000 euros avec tout ce qu'il faut comme logiciel : http://www.thorlabs....ctgroup_id=3482 Mais cela ne comprend que la partie spectro et ne dit pas comment faire cracher les minéraux. J'ai vu peu de sites où on parle de minéraux. Il y en a au moins un qui mérite un détour : http://www.viewsfrom...methods_p7.html -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci à Lionel et à Next50MY d'avoir répondu sur le sujet « Lumière et minéraux ». J'ai ouvert cette nouvelle discussion car on est assez loin du sujet initial. Merci de continuer la discussion ici. En ce qui concerne l'innovation, je suis tout à fait de l'avis de Lionel. Même l'utilisation de l'appareil photo et la partie informatique sont déjà largement développées : il n'y a qu'à regarder sur les forums d'astronomie. La différence avec les astronomes, c'est qu'ils observent des objets inaccessibles mais naturellement lumineux alors que nous avons nos cailloux dans la main mais il faut les torturer pour les faire parler. Pour répondre à Next50MY, c'est vrai que l'on peut être surpris par la rareté de ce type d'approche. En fait, il y a surtout deux difficultés à résoudre : trouver des composants de la vie courante pouvant être utilisés pour ce type d'appareil, effectuer de nombreux réglages (dimensions parfois au dixième de mm près, réglages de l'appareil photo, paramètres de la décharge électrique sans oublier la sécurité, choix des électrodes, pré-traitement des minéraux...) avant d'obtenir une image correcte... En résumé, ça n'a pas coûté cher mais ça m'a pris beaucoup de temps. Maurice -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

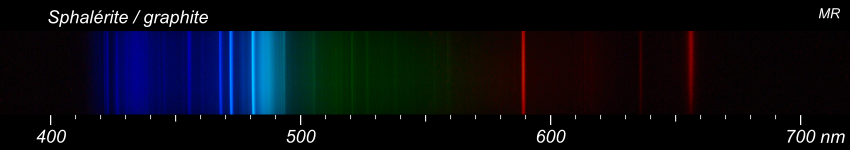

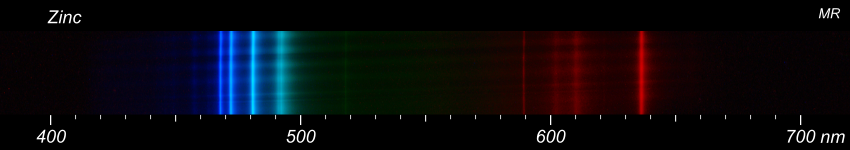

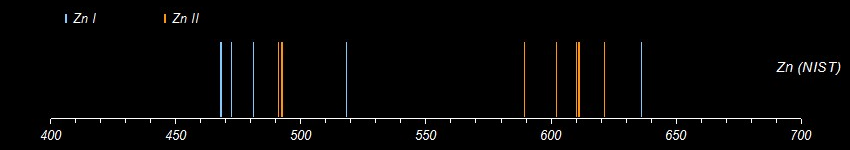

Bon, ça fait déjà pas mal de questions, on ne va pas répondre à totues en même temps. Pour la partie spectro, j'en avais déjà parlé dans une autre discussion mais je veux bien apporter des précisions. http://www.geoforum....ux/page__st__20 Depuis, j'ai mis au point un générateur d'arc électrique qui permet d'obtenir des spectres d'émission de bien meilleure qualité que les spectres de flamme que je produisais à l'époque. Je continue avec un autre exemple qui permettra de donner plus d'explications. Voici 3 spectres. Les deux premiers, je les ai obtenus avec mon installation. Le premier est une sphalérite de Cavnic. Le deuxième est obtenu avec un bout de zinc de récupération. On peut vérifier que les deux spectres ont plusieurs raies en commun. Pour compléter, j'ai ajouté un troisième diagramme qui vient en fait des données de la base de données spectrale du NIST. Il s'agit d'un simple graphique de tableur. Il permet de vérifier la présence de zinc dans les deux premiers spectres. Cet essai présente déjà un petit intérêt dans la mesure où la sphalérite n'est pas toujours facile à identifier. Quand on sait qu'il y a du zinc le diagnostic devient plus simple. -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a posté un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Je crois que c'est le rêve de nombreux caillouteux : comment accéder à la composition chimique du minéral que l'on vient de ramasser sans passer par un laboratoire bien équipé ? Après pas mal d'essais, je commence à avoir des résultats intéressants. Ce n'est rien que du bricolage : un spectroscope et un générateur d'arc électrique fabriqués avec les moyens du bord, le tout relié à un appareil photo et un ordinateur. Pas question de rivaliser avec des appareils professionnels. Que vous ayez ou non une expérience en la matière, vos avis m'intéressent. J'ouvre donc cette discussion pour vous présenter ces essais là où j'en suis aujourd'hui, ce qui marche ou ne marche pas, ce qui peut progresser... ou s'il vaut mieux arrêter tout de suite. -

cristaux d'eau de javel.

mr42 a répondu à un sujet de la roche 85 dans Demandes d' identification de minéraux

L'eau de Javel contient du chlorure de sodium et de l'hypochlorite de sodium. L'hypochlorite est instable, après plusieurs années, il s'est probablement décomposé. L' halite est du chlorure de soodium naturel. -

cristaux d'eau de javel.

mr42 a répondu à un sujet de la roche 85 dans Demandes d' identification de minéraux

Bonsoir, Chlorure de sodium très probable. Jolis cristaux. -

Découverte d'une planète formée en grande partie de diamant

mr42 a posté un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Une planète qui serait constituée de diamant pour un tiers de sa masse. A 40 années-lumières, nous ne sommes pas près d' aller y gratter. Vu d'ici, cela pose surtout des questions. Quelle est la fiabilité de données venant d'aussi loin? Cela pourrait-il expliquer l'annonce récente d'un gisement exceptionnel de diamant en Sibérie? http://www.lemonde.f...82_1650684.html -

Reçu ma lampe UV, deux minéraux réactifs!

mr42 a répondu à un sujet de 1para13 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Reçu ma lampe UV, deux minéraux réactifs!

mr42 a répondu à un sujet de 1para13 dans Forum Minéraux et Minéralogie

La cérusite donne habituellement une fluorescence jaune-orangé en uv longs. Ta lampe est probablement à uv longs mais vérifie quand même. -

Vos découvertes de minéraux les plus récentes (2) !

mr42 a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

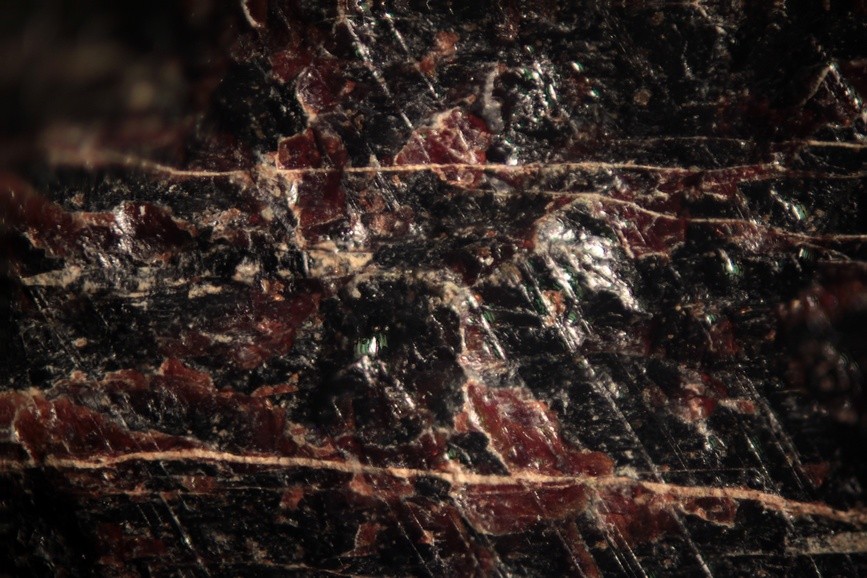

Rassure-toi, Lionel, j'ai trouvé pire. C'est petit et tout cassé. Mais c'est bizarre. Du côté de Marcoux (42) je suis tombé sur des grenats avec des sortes de noyaux d'apatite, comme si le grenat avait germé autour de l'apatite. J'en ai passé un à l'acide chlorhydrique pour vérifier la nature des inclusions. Pour chacune des photos, le champ est de 4 x 4 mm. Maurice -

les tourmalines

mr42 a répondu à un sujet de la roche 85 dans Demandes d' identification de minéraux

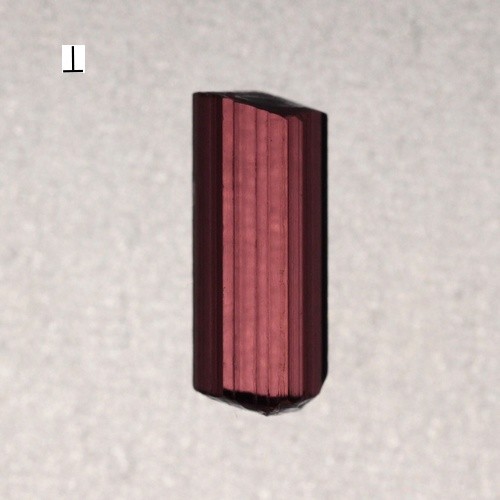

Bonsoir, il me semble que les tourmalines présentent aussi des variations importantes de densité en fonction de leur composition chimique. Par exemple, dans la série schorl-dravite, la substitution fer-magnésium entraîne une variation notable de la densité. Mindat donne une valeur théorique de 3,24 pour un schorl et de 3,04 pour une dravite. J'ai voulu vérifier avec ce que j'avais sous la main. J'en ai choisi 5 pas trop petites et assez homogènes. Les deux premières m'ont été vendues comme de la dravite, elles sont brunes et translucides. Pour les 3 autres, je n'ai pas d'indications. Elles sont noires et opaques. 1 - Brune, Madagascar, région d'Antsirabé, densité 2,97 (quelques petites inclusions) 2 - Brune, Népal, densité 3,01. 3 - Noire, Madagascar, Sahatany, densité 3,10 (quelques petites inclusions) 4 - Noire, Cantal, densité 3,13. 5 - Noire, Lozère, densité 3,12 +/- 0,04. Pour la dernière qui est plus petite, la précision n'est pas très bonne. Pour les autres, la deuxième décimale devrait être à peu près correcte. Sur cet essai très limité, il y a bien une progression de la densité avec la couleur, les noires étant plus lourdes que les brunes. Ce n'est bien entendu pas suffisant pour conclure mais lorsqu'on peut faire une mesure de densité dans des conditions acceptables, il serait dommage de se priver de cette indication. Il faut aussi se rappeler que les tourmalines présentent de nombreuses possibilités de variations de la composition chimique et que ce type de résultat restera délicat à interpréter. Avez-vous la possibilité de faire quelques mesures de densité sur vos propres spécimens? Maurice -

Merci Serge, Je n'ai pas l'habitude du rutile. Celui qu'on voit dans les expos ou les musées n'a pas cet aspect. Rien ne remplace l'expérience du terrain.

-

Bonsoir, Trouvé près de Vollore-Montagne (63) ce petit caillou de 2,5 cm. Il a un coté arrondi couvert d'une croûte beige assez tenace, un autre fraîchement cassé avec un éclat vif et un clivage net. Couleur: gris foncé avec des zones brun-rouge. Trace: gris foncé. Densité: 4,35 à 4,4. Dureté: entre 5 et 6. Pas de réaction avec HCl. Le secteur est principalement granitique. A l'endroit ou je l'ai trouvé, il y a surtout du quartz mais il a peut-être voyagé... Deux vues d'ensemble et un détail. Pour ce dernier, le champ de 6x4 mm. Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance. Maurice

-

Musées fossiles et minéraux en France

mr42 a répondu à un sujet de le sablais dans GéoWiki (encyclopédie de géologie)

Bonsoir, Merci pour toutes ces idées de visites. Pour que la liste reste à jour, je signale que le musée d'Allard (Montbrison, 42) a renoncé depuis plusieurs années à exposer ses collections de minéraux. Elles n'étaient pas de premier plan mais au niveau local, cela restait intéressant. Il faut espérer que le conservateur reviendra sur sa décision. Maurice -

Trous ronds dans certains minéraux!

mr42 a répondu à un sujet de 1para13 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour, Je ne suis pas expert en minéraux mais en tant qu'ancien métallurgiste, je trouve que cela ressemble à des piqûres de corrosion... Est-ce envisageable? Il faut avoir affaire à un matériau conducteur de l'électricité, ce qui est bien le cas de la pyrite. Ensuite, que ce matériau ait été exposé à une solution aqueuse plus ou moins corrosive, ce qui a pu avoir lieu soit naturellement dans le sous-sol, soit au cours d'un nettoyage... Qu'en pensent les géologues? -

Bonjour André, Désolé d'arriver si tard sur cette discussion. Je stocke PLS depuis pas mal d'années, le bas de la pile commence à fossiliser. Je peux t'envoyer un scan de l'article de février 2001 mais ça ne passe pas en MP pour cause de taille de fichier. Alors, si tu as une adresse mail... Maurice

-

Bonsoir et merci pour vos encouragements. Je vais essayer de continuer mais sans trop vous en promettre et d'ailleurs, j'espère bien que d'autres publieront ce genre de résultats. D'abord parce que j'aurai vite fait le tour des pièces intéressantes de ma collection. Ensuite parce que c'est une bonne activité pour les soirées d'hiver en région parisienne mais avec les beaux jours, je préfère nettement être sur le terrain. Je tiens aussi à ne pas passer pour ce que je ne suis pas. J'ai entrepris cette série d'essais pour comprendre une technique que je ne maîtrise pas. Les plus calés d'entre vous trouveront peut-être que j'enfonce des portes ouvertes. Qu'ils aient au moins la patience de me lire et de pointer les inévitables erreurs.

-

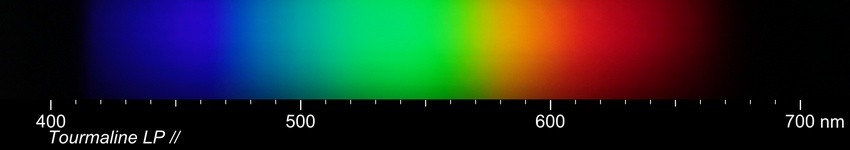

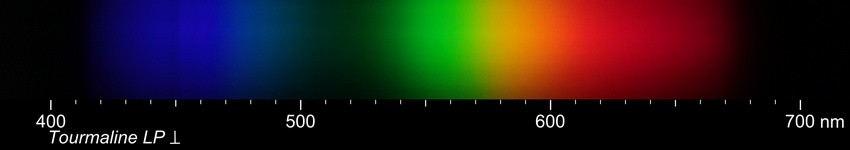

Un nouvel exemple, en absorption cette fois. C'est une tourmaline que j'avais déjà présentée avec un fort pléochroïsme. Les deux spectres sont réalisés en lumière polarisée avec l'axe du cristal parallèle ou perpendiculaire à la direction de polarisation. Le graphique représnte les mêmes spectres sous la forme d'un taux de transmission: quantité de lumière sortant du cristal divisée par lumière entrant.

-

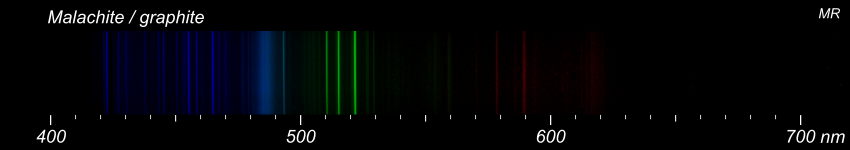

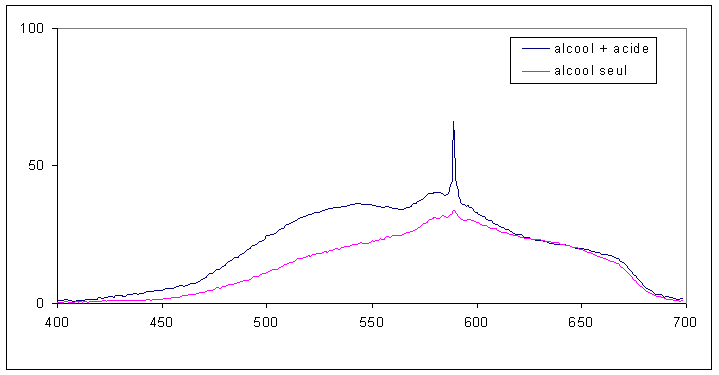

Bonsoir Lionel, Je pense comprendre ta question mais la difficulté est qu'il s'agit d'un test de flamme. Il est clair que le rayonnement de la flamme se superpose à celui de la malachite. Il n'apparaît que faiblement dans le cas du cuivre car le temps de pose est très court. La difficulté est que ce rayonnement dépend de la température de la flamme que je ne contrôle pas. Voici les spectres de l'alcool qui me sert de combustible et de l'alcool mélangé avec l'acide chlorhydrique en l'absence de tout minéral. Le pic à 589 nm est toujours celui du sodium, il apparaît avec l'acide mais peut-être est-il déjà présent dans l'alcool sous une forme inactive... Attention, les deux ne sont pas directement comparables, l'échelle verticale est très arbitraire, il faudrait que je refasse les prises de vues plus proprement avec des conditions aussi identiques que possibles. Il faudrait également que j'arrive à tenir compte du fonctionnement de l'appareil photo, le creux vers 570 nm me semble venir d'une moindre sensibilité dans la zone intermédiaire entre les capteurs verts et rouges. Si tu pense pouvoir en tirer quelque chose, dis moi de quoi tu as besoin: fichier excel avec les données sources des graphiques?

-

Dans les boîtes à gamins

mr42 a répondu à un sujet de ChercheCailloux dans Forum Minéraux et Minéralogie

Question à 1 euro. Je cherchais une apatite pas chère pour faire des essais. J'ai trouvé un échantillon de 3-4 cm pour un euro. Seulement voilà, j'en ai trempé un fragment dans de l'acide chlorhydrique et il ne s'est rien passé, même après plusieurs jours... Une vérification plus poussée donne une densité de 3.60, une dureté entre le feldspath et le quartz: on peut oublier l'apatite. Autres indications: pas d'évidence de clivage, on voit quelques bouts de facettes mais trop limités pour déterminer le système cristallin et bien entendu, aucune idée sur l'origine. Qui a un avis? Un grenat??