Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

4095 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par icarealcyon

-

Nos amies les bêtes

icarealcyon a répondu à un sujet dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Bulbul des jardins ? https://www.oiseaux.net/oiseaux/bulbul.des.jardins.html -

Je pense qu'il s'agit de plaques de Polyplacophores (des Chitons en français commun) , des géants d'après la taille de ces éléments. C'est le seul mollusque dont la coquille est composée de 8 plaques articulées entres elles. https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiton_(mollusque) https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyplacophora Bravo pour ces magnifiques trouvailles !

-

Faune des terres noires des grands causses (Aveyron - Lozère - Hérault)

icarealcyon a répondu à un sujet de gryph58 dans Ammonites

Bonjour, les 2 du haut sont domériens, Passaloteuthis paxillosus, les 2 du bas: Youngibelus cf ohmdensis du Toarcien inférieur. -

3 spécimens aux étiquettes illisibles

icarealcyon a répondu à un sujet de jjnom dans Demandes d' identification de minéraux

Danburite pour la 1 ? Parce que la dureté n'est que de 5 pour l'hémimorphite, mais ça lui ressemble aussi. -

Le relief des fonds sous-marins et la nature du fond (vases <sables >rocher) était bien sûr un élément très important, les fossiles étant, selon ce relief et indépendamment de leur nature, susceptibles d'être transportés sur des distances variables ou envasés plus ou moins vite après la mort de l'animal. C'est un critère pour les concentrations de faune éventuelles, mais pas le seul. Pour les ammonites, une période de dérive plus ou moins longue avant une sédimentation éventuelle devait être fréquente, sinon la norme. On a un équivalent actuel avec les 4 espèces survivantes de Nautiles. Après la mort de l'animal, ces coquilles flottent et se dispersent au gré des courants marins sur de très grandes surfaces océaniques, bien plus vastes que l'aire de peuplement effective. Tant que la coquille n'est pas percée, ou infiltrée par l'eau de mer, elle flotte et dérive, ce qui peut durer des années après la mort. J'ai par exemple une coquille de nautile actuel qui a dérivé suffisamment longtemps pour qu'une colonie d'anatifes et autres incrustants se soit développée dans la chambre d'habitation. Autre phénomène qui peut expliquer les concentrations mono-espèces d'ammonites: sur la base de ce que l'on observe chez les céphalopodes actuels, la saison de reproduction annuelle, suivie de mort en masse des mâles ou des femelles (selon des échéances distinctes), sachant que la plupart n'ont qu'une unique saison de reproduction dans leur vie.

-

Demande d’identification d’une roche

icarealcyon a répondu à un sujet de JejeleRoc30 dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour, scorie de forge plus que probable ! -

C'est également un constat que je fais dans mes lumachelles toarciennes à restes de microvertébrés. Il s'agit de minces niveaux indurés, de très faible extension et épaisseur. Mais c'est pétri d'une faune très diversifiée, des foraminifères et ostracodes, des débris de crinoïdes aux bélemnites. Les éléments les plus gros (coquilles de bivalves complètes, rostres de bélemnites, gros fragments de coquilles, etc... sont systématiquement au-dessus; les éléments fins et denses (dont toutes les dents de poissons et requins ) sont toujours au-dessous, visibles au revers des blocs. C'est pourquoi je pense que ces formations-là sont liées à des courants sous-marins, des accumulations contre un obstacle (bois flotté, grosse coquille). Ou même dans certains cas, il s'agirait de régurgitations de proies (hypothèse à envisager en particulier pour celles qui comportent une accumulation de bélemnites, avec présence de gastrolithes de quartz bien calibrés. Dans les cas que j'évoque ici, il ne s'agit manifestement pas de série condensée, ni de remaniement. Chacun de ces dépôts est événementiel et unique, tous les éléments qui le composent sont contemporains. C'est exactement ça !

-

Bonjour Fred, la disposition des fossiles dans un étage ne répond à rien d'autre que les conditions de dépôt et de conservation du vivant dans les couches. Cela varie d'un endroit à un autre pour le même horizon (niveau le plus précis à l'intérieur d'un étage), sans doute à cause du jeu des courants marins, des différences de milieu, de peuplement, etc... La division en étages sur le terrain se fait souvent sur la base de l'existence d'un fossile-type ou d'un banc-repère. Le temps et le dépôt sont continus, donc on passe d'un étage à l'autre de manière continue, sauf s'il existe une lacune de sédimentation (liée à l'émersion du terrain ou à une érosion sous-marine intense). Les niveaux riches en fossiles sont distribués selon le fait que les conditions ont été propices à la fossilisation, c'est tout. Les zones où c'est apparemment mélangé peuvent être liés à des remaniements de terrain (glissements de terrains sous-marins), dans ce cas les fossiles remaniés sont souvent moins bien conservés que les fossiles contemporains du terrain où ils ont été redéposés.

-

Spiriféridés du Lias

icarealcyon a répondu à un sujet de geopas dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, dans le Domérien terminal de Lozère, il m'arrive d'en trouver de petits exemplaires. Chez ceux-là l'appareil brachial est pyritisé, ce qui peut poser problème pour la conservation. -

Bonjour Chantal, de quoi être perplexe en effet. Je n'aurais qu'une suggestion: base d'appendice de crustacé ? De tels piquants d'oursins spectaculaires avec leur "branches", j'en ai rencontré de semblables dans le Toarcien terminal, mais sur un seul spot (que tu connais) sur une trentaine dans le même horizon !

-

Bonjour Fred, oui pour les 4 de la photo 1, toutes des Cardioceras; pour celles de la photo 2 un petit doute me reste pour les 2 du bas, mais elles sont très usées et on ne voit pas bien la carène. C'est un genre très polymorphe, tant au niveau de l'ornementation, le profil et l'ouverture de l'ombilic.

-

Faune des terres noires des grands causses (Aveyron - Lozère - Hérault)

icarealcyon a répondu à un sujet de gryph58 dans Ammonites

Le Carixien, s'il s'agit bien de ce sous-étage situé sous le Domérien marneux, contient effectivement quelques niveaux à microvertébrés. -

Minéraux de la Lozère et cristaux lozériens

icarealcyon a répondu à un sujet de sissi48 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Aragonite on l'a oubliée ?

icarealcyon a répondu à un sujet de canada dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Demande d'identification de fossiles de Lange dpt 04

icarealcyon a répondu à un sujet de ROUKINOU dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, pour la longue dent je pense au requin Sphénodus. Pour le "morceau de bois", je pencherais plutôt pour un fragment d'os maxillaire de poisson osseux, qui a perdu ses dents (trous alignés). -

Bienvenue sur le forum JacquesNoel ! Beaucoup de roches des Alpes ou d'ailleurs ont un potentiel ornemental remarquable, révélé par le polissage et la coupe. Moi, ce sont les roches de la Haute Corse, plus particulièrement vers Ponte-Leccia, qui m'ont servi de révélateur. Tailler et polir la pierre c'est un super hobby, c'est bien de se lancer. Sur Géoforum il y a ce sujet, avec les réalisations de quelques uns d'entre nous Bonne expérimentation, et au plaisir de voir vos réalisations !

-

Identification fossile de l'Oxfordien de la Drôme

icarealcyon a répondu à un sujet de jiener01 dans Demandes d' identification de fossiles

Si c'est Oxfordien, ce ne peut être que Perisphinctes, Coeloceras est un genre liasique. Idem, Osperlioceras est un genre toarcien, voir plutôt du côté de Streblites ou Taramelliceras OK Pour moi, Sowerbyceras pourvu de sa coquille (et non moule interne), ce qui change un peu l'aspect. -

Les minéraux d’Ojuela et du district minier de Mapimi

icarealcyon a répondu à un sujet de Jeando80 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour, aurichalcite pour cette dernière, sans problème. -

Faune des terres noires des grands causses (Aveyron - Lozère - Hérault)

icarealcyon a répondu à un sujet de gryph58 dans Ammonites

Bonjour, ce n'est en aucun cas un Grammoceras. Les tubercules visibles dans l'ombilic, d'où naissent plusieurs cötes excluent complètement ce genre. Voir plutôt du côté des Phymatoceras, ce qui semble confirmé par l'existence d'un sillon de chaque côté de la carène. Il est donc un peu plus ancien que Grammoceras. Belle bête, très atypique pour un Phymatoceras des Grands Causses. Vous avez eu raison de le sauver. -

Bonjour Nanil, oui, il est possible qu'il s'asisse d'un phasme, mais ailé. Un imago. C'est des bestioles très sympa à élever, un jour mon fils m'en a rapporté une dizaine de l'école primaire et j'ai passé plus d'un an à les nourrir de ronces fraiches et les observer évoluer dans un vivarium. Ils étaient actifs la nuit. Ils sont morts de vieillesse. Ils ont fait des tas d'oeufs (ce sont toutes des femelles qui se reproduisent par parthénogenèse) mais ceux-ci n'ont pas éclos. Dommage. Bon, mes phasmes mesuraient dans les 7 à 8 cm à la fin de leur vie. Mais il y a des phasmes nains, de la taille des insectes de l'ambre, adultes ou immatures. Car ils ne passent pas par un stade larvaire. Ils sortent de l'oeuf comme de touts petits phasmes et ils connaissent de nombreuses mues avant d'arriver à un stade où ils sont parfois ailés.

-

identification fossile

icarealcyon a répondu à un sujet de fred39 dans Demandes d' identification de fossiles

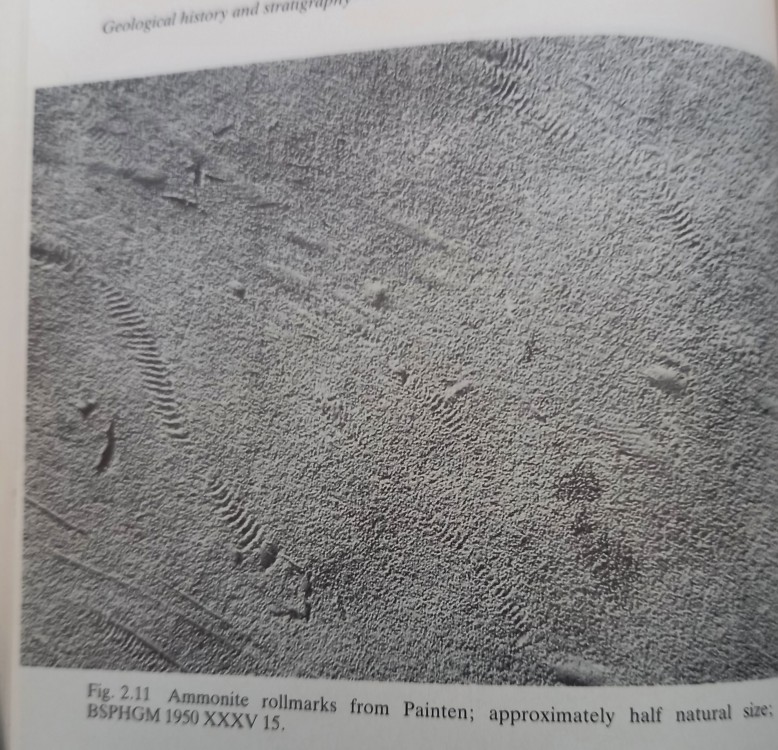

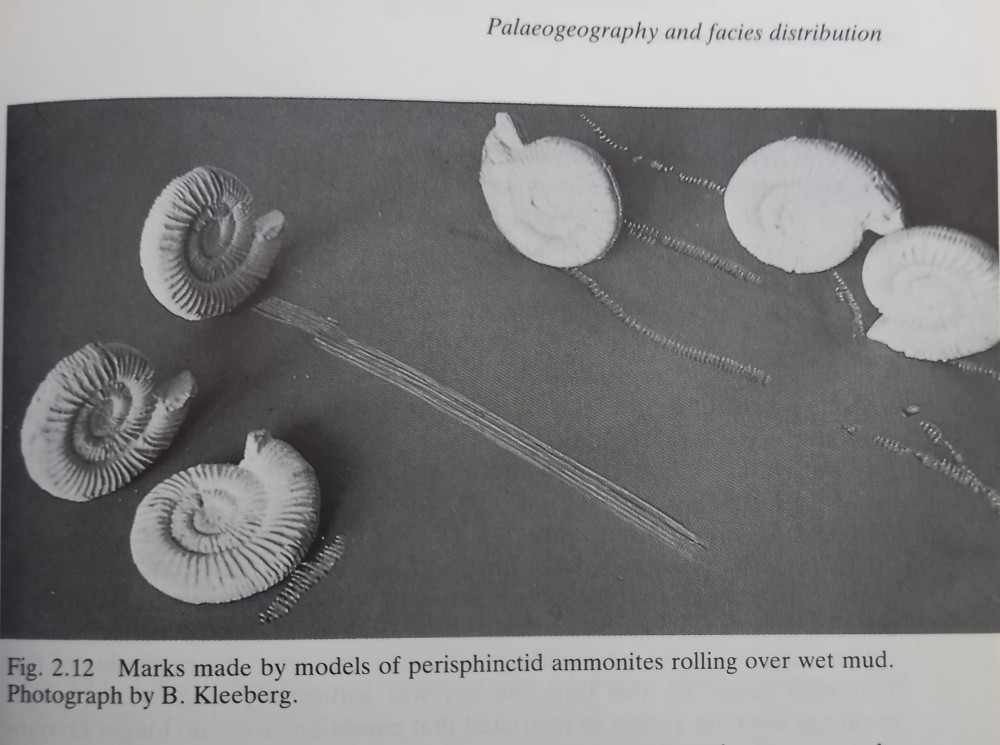

J'y ai aussi pensé, un remplissage d'empreinte de "rollmarks" ou "touch marks" d'ammonite .https://www.fossilhunters.xyz/phylogenetic-practices/description-of-ammonite-touch-marks.html Bien connues dans le calcaire lithographique de Bavière, par exemple.Il y a de très belles illustrations du phénomène, ainsi que la réplique expérimentale, dans un bouquin sur Solnhofen: a study in Mezozoic palaeontology, par K.W BARTHEL, N.H.M. SWINBURNE et S.CONWAY MORRIS, Cambridge University Press, 1990. -

Morceaux d'ambre ou de copal avec inclusions, mais d'où ?

icarealcyon a répondu à un sujet de Claudie dans Forum Minéraux et Minéralogie

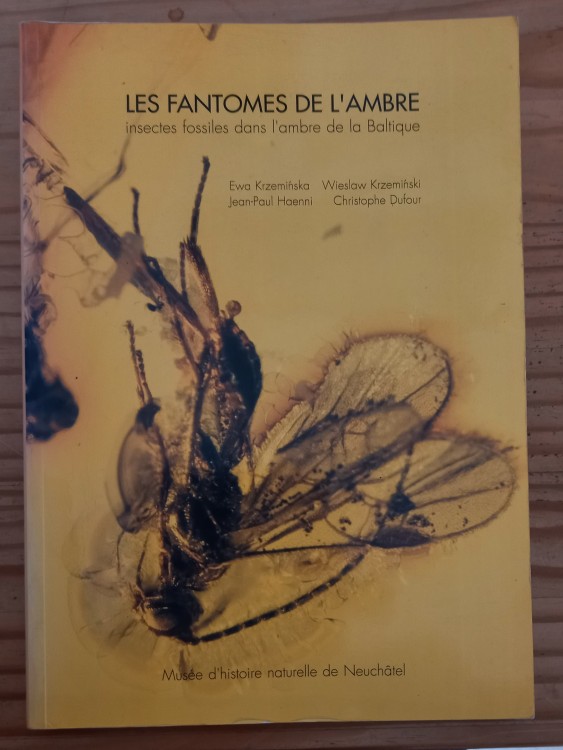

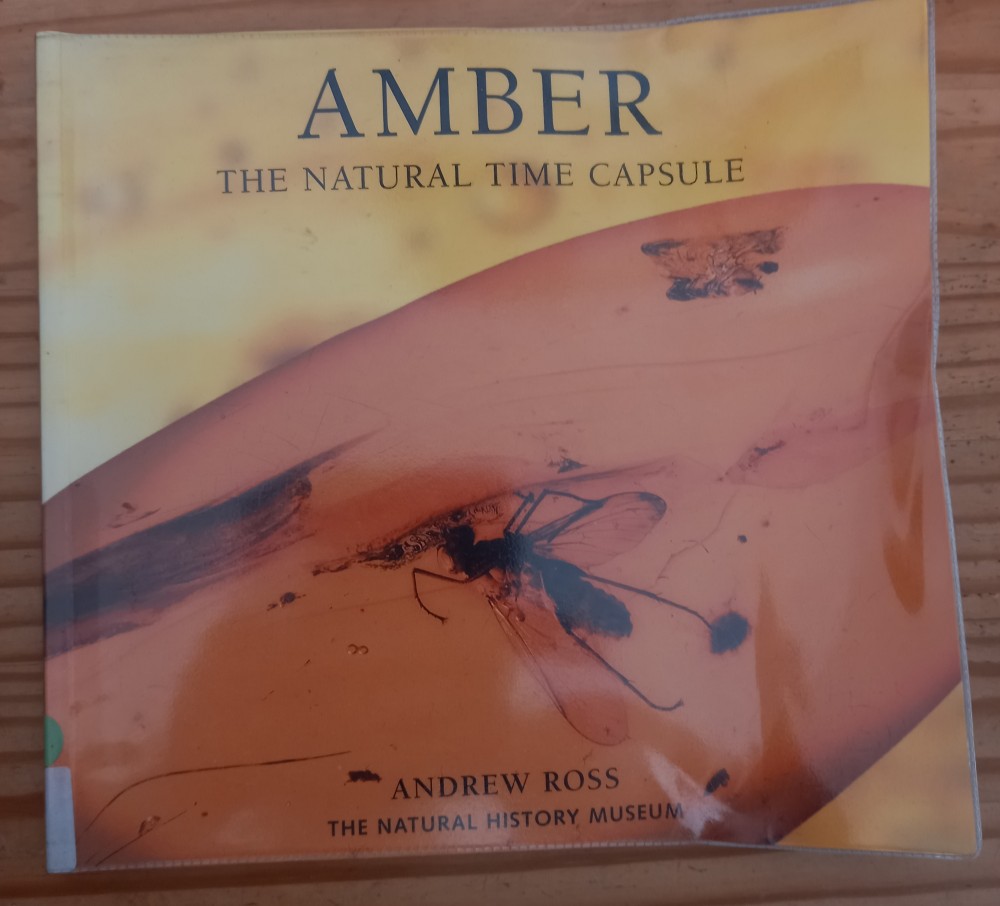

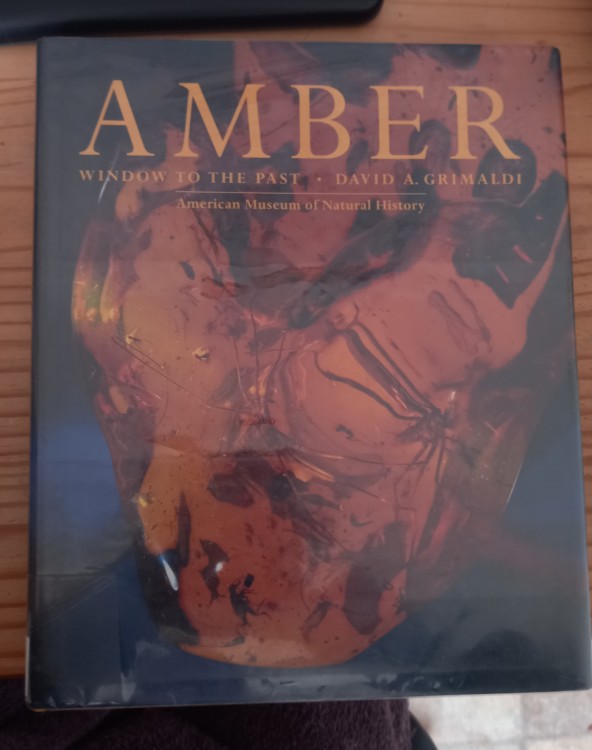

Rien n'égale les "bons" livres, et l'observation des inclusions à la loupe binoculaire, qui permet de varier la profondeur de champ. Pour les tests d'authenticité, il y en a 2 très faciles, celui de la flottaison dans l'eau saturée en sel , et la fluorescence. Le second oblige à obtenir une lampe à UV, si possible de qualité, avec filtre de la lumière visible. Mais le résultat est spectaculaire, la couleur de la fluorescence aux UV longs permet souvent de cerner la provenance. Site quelque peu orienté, je ne vous le recommande pas. Son auteur a connu ici même quelques démêlés il y a quelques années. Sur le sujet, il faut s'armer de patience et rien ne vaut les livres, ou les articles scientifiques en libre accès sur le net. Voici quelques bons livres sur l'ambre: -un seul et unique livre en français (l'autre existant étant nettement moins informatif) , hélas pas tout récent. -En anglais (mais ce n'est pas un obstacle, les clefs sont illustrées), déjà cité, celui-ci est de loin le meilleur pour débuter: Plus imposant : Il contient de magnifiques illustrations, mais peu d'aide à l'identification. -

Ichnofossiles : vos trouvailles ...

icarealcyon a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Fossiles et Paléontologie

L'Hettangien avec la grande transgression marine et ses milieux lagunaires est une période faste pour ce type de traces. Voici une étude de certaines des traces hettangiennes en Lozère (où une seconde période favorable aux pistes de grands sauriens se dessine, dans le jurassique moyen, voir la découverte d'empreintes géantes de Castelbouc). Les traces tridactyles comme la mienne, avec 14 cm de longueur, sont classées comme "Grallator variabilis" et sont dues à des Coelophysidae. -

Vos fossiles sur plaque les plus beaux

icarealcyon a répondu à un sujet de cumengeite dans Forum Fossiles et Paléontologie

Une acquisition récente: plaque de calcaire du Trias inférieur (Scythien) Huixia formation, de la région de Ghizhou, Chine, avec crinoïdes Traumatocrinus hsui (18 X 12 cm)