Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

C’est souvent comme ça avec internet, on tombe sur des documents payants. Ici, il ne faut pas trop se plaindre, de larges extraits sont visibles mais pour tout avoir, c’est 200 euros.

-

Bien sûr, il y a des exceptions mais ce sont des moutons à 5 pattes. Il y a peut-être une explication ici. Voir le chapitre 14 qui est en plein dans le sujet. Ce qui fait le volume d’un atome, ce sont les électrons. Habituellement, le fer possède 2 électrons sur une orbitale 4s alors que l’orbitale 3d n’est pas remplie. A très haute pression, l’orbitale 4s disparaît et les électrons se regroupent sur 3d, ce qui devrait réduire le rayon atomique... https://books.google.fr/books?id=XJc8G2oCNZEC&pg=PR3&dq=sachinath+mitra+high+pressure+geochemistry&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj_htbyqYfhAhUGzYUKHeAiDpYQ6AEIKTAA#v=onepage&q=sachinath mitra high pressure geochemistry&f=false Il doit aussi y avoir des changements de volumes dans les ions Fe2+ et Fe3+, à voir également : https://books.google.fr/books?id=stQkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kaminsky+earth+mantle&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiEt_e5qofhAhXiyIUKHStcDzYQ6AEIKTAA#v=onepage&q=kaminsky earth mantle&f=false

-

Bon, la question ne déplace pas les foules… Merci aux rares contributeurs. Il reste quand même une question simple même si la réponse ne l’est pas. Le rayon atomique du fer métallique est d’environ 1,26 angström, soit un volume de 8,4 angström au cube. Pour un ion Fe2+, le rayon est entre 0,75 et 0,92 soit un volume de 1,8 à 3,3. Pour Fe3+, le rayon est entre 0,69 et 0,785 soit un volume de 1,4 à 2. La décomposition de 3 ions Fe2+ en un atome de fer métallique et deux ions Fe3+ conduit donc à une forte augmentation du volume à quantité de matière identique. Comment une telle transformation peut-elle être favorisée par la pression ? On parle de centaines de milliers d’atmosphères... https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_radii_of_the_elements_(data_page)

-

Bonjour Géopapy, juste quelques remarques en attendant une réponse des géologues. En cherchant la composition chimique des roches volcaniques sur le net, j’ai trouvé peu d’informations sur le soufre. J’ai l’impression que les roches volcaniques n’ont pas en général une teneur très élevée en soufre, probablement moins de 1 %. La question doit être posée autrement: comment le soufre peut-il se concentrer lors d'une éruption volcanique? Au cours d’une éruption, la pression des roches diminue brutalement, ce qui doit favoriser le dégazage et le soufre se concentre dans les gaz. On trouvera localement de fortes teneurs en soufre alors que dans la plupart des roches voisines il y en aura très peu. https://docplayer.fr/46670268-Iv-les-roches-magmatiques-composition-chimique.html

-

La convection, la diffusion, la gravité n’ont pas connu de révolution depuis Carl Wagner. Ce qui est plus nouveau, c’est la découverte de nouvelles espèces minérales ou l’étude sous haute pression d’espèce déjà connues. Le mécanisme de décomposition 3 Fe(+2)→ Fe(0)+2 Fe(+3) est connu depuis longtemps, encore faut-il trouver des sites d’accueil pour Fe(+3). Les solutions solides Fe+2, Mg+2 devraient stabiliser Fe+2. Tant que la pression n’est pas trop forte, c’est ce qui devrait l’emporter. À très haute pression, d’autres mécanismes semblent possibles. L’article que tu avais cité fait intervenir un autre mécanisme dans les pérovskites. Si j’ai bien compris, Fe(+3) + Al(+3) devraient remplacer avantageusement Fe(+2) + Si(+4)... https://www.geochemicalperspectivesletters.org/article1801 Un autre article présente la découverte récente d’un oxyde Fe4O5 stable sous très haute pression et qui devrait contenir autant de Fe+3 que de Fe+2 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21969537 On pourrait donc avoir un manteau supérieur où Fe+2 domine et un manteau profond avec des espèces minérales exotiques riches en Fe+3. à suivre...

-

Bonjour Jean-François, Hypothèse intéressante mais il y a quand même une affirmation surprenante : la pression semble être le principal responsable du réchauffement du magma… Tout ça confirme que le débat est assez ouvert. Les essais sous haute pression montrent des propriétés de plus en plus éloignées de celles auxquelles nous sommes habitués, de nouvelles espèces minérales font leur apparition et j’ai l’impression que les connaissances sont encore insuffisantes pour en faire la synthèse. C’est un sujet qui va probablement connaître de profondes évolutions dans les années à venir.

-

Bon, j’ai retrouvé le document d’où vient le schéma. C’est très intéressant, les conclusions sont assez étonnantes mais ça montre que la question est loin d’être tranchée. Selon leurs essais, Fe+2 deviendrait de moins en moins stable quand la pression augmente. Leur conclusion est plutôt à contre-courant de ce qu’on voit ailleurs mais les auteurs le reconnaissent : This subject is still hotly debated https://www.geochemicalperspectivesletters.org/article1801

-

Il y a effectivement du Fe2O3 dans les météorites de Rumuruti. Les quantités sont néanmoins très faibles : quelques % de spinelles qui contiennent quelques % de Fe2O3... https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1945-5100.1994.tb00681.x Il y a des choses curieuses sur ce schéma, on dirait que c’est Fe+2 qui domine dans la croûte et Fe+3 dans le manteau ? Il y a aussi du minerai de fer ? C’est le grand problème de la sidérurgie, on ne trouve jamais le charbon et le minerai au même endroit.

-

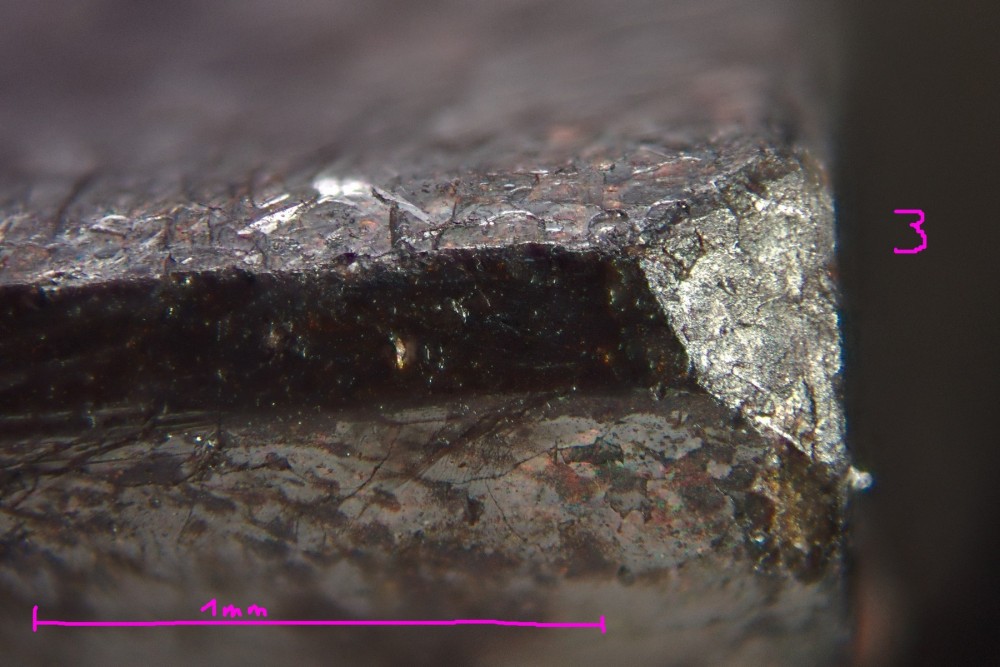

Merci Gaël, ça c’est intéressant : on est plus près du bas-foyer que du haut-fourneau. Il y a un agent réducteur, une source de chaleur… Ce genre de rencontre entre des coulées volcaniques et du minerai de fer ne devrait pas être si rare mais pour trouver du charbon au même endroit, autant jouer au loto. Ou alors, le carbone vient de matière végétale ? La présence d’hématite sur Mars a bien été confirmée par Curiosity : https://mars.nasa.gov/resources/21368/science-filters-study-of-martian-rock-sees-hematite/

-

Bonjour Farioman et merci pour ta réponse. Cependant, ça ne répond pas à la question, je parlais de fer au niveau d’oxydation +3, c’est-à-dire de l’hématite, de la rouille ou quelque chose d’approchant. L’alliage fer-nickel, c’est du fer au niveau d’oxydation zéro. Sur d’autres météorites, on trouve de l’olivine qui contient du fer au niveau +2. Sur des météorites métalliques, la présence d’hématite me semble quasiment impossible ou alors elle s’est formée sur terre. Qu'en est-il des autres météorites? Peut-être dans des météorites martiennes? La question reste posée: peut-on trouver du fer au niveau d’oxydation maximal dans des météorites ?

-

C’est juste pour essayer de comprendre. Le fer revient souvent dans nos discussions et chaque fois, cela évoque quelques vieux souvenirs de métallurgie. Il y a un point que je voudrais approfondir, ce sont ces analogies entre la structure interne de la Terre et le fonctionnement d’un haut-fourneau. En restant à l’essentiel, on peut dire que 3 processus principaux interviennent dans le fonctionnement d’un haut-fourneau : - des réactions chimiques d’oxydo-réduction, - un apport de chaleur pour alimenter les réactions endothermiques et pour fluidifier l’ensemble, - la gravité pour faire circuler et séparer les produits. Au final, on se retrouve avec une superposition de plusieurs couches, du plus lourd au plus léger et également du plus réduit au plus oxydé : - en bas le métal, c’est-à-dire du fer à l’état d’oxydation 0, - au-dessus le laitier, un mélange d’oxydes dans lequel le fer est principalement à l’état +2, - encore plus haut le mélange du minerai et du charbon avec du fer principalement à l’état +3. On retrouve quelque chose d’analogue dans la structure de la Terre : - le noyau fait principalement de fer métallique, - le manteau fait d’oxydes où le fer est principalement à l’état +2, - la croûte où l’on trouve de plus en plus de fer +3. Là aussi, on peut y voir l’action combinée des réactions d’oxydo-réduction, de la gravité et de la chaleur. Dans les deux cas, il y a globalement un défaut d’oxygène. On peut encore trouver une correspondance entre la fayalite habituelle dans les laitiers et l’olivine présente dans le manteau. Le laitier est liquide alors que le manteau est solide. Mais c’est un solide ductile qui peut s’écouler lentement : à l’échelle des temps géologiques, le brassage du manteau semble assez actif. La Terre serait donc un gigantesque réacteur métallurgique qui tourne au ralenti... Il y a aussi des différences, la chaleur est apportée dans un cas par une combustion de charbon avec un défaut d’oxygène, dans l’autre cas, elle vient d’éléments radioactifs. En sidérurgie, le but est clairement de transformer Fe+3 en Fe 0 alors qu’à l’échelle de la Terre, Fe+3 semble plutôt être un épiphénomène… En creusant dans diverses publications, j’arrive à reconstituer l’histoire de la Terre de la façon suivante : - l’accrétion aboutit à une masse de toutes sortes d’éléments mais dans lesquels on peut distinguer quelques éléments majeurs qui doivent représenter 98 à 99 % de la masse totale : O, Si, Al, Mg, Ca, Fe, Ni. - les éléments mineurs n’ont qu’un effet marginal sur les grands équilibres chimiques mais leur rôle est important car ils renferment les noyaux radioactifs sources de chaleur, - globalement, la Terre ne contient pas assez d’oxygène pour oxyder tous les métaux présents, - les métaux les plus électropositifs (Si, Al, Mg, Ca) se précipitent sur l’oxygène comme la misère sur le pauvre monde, - le nickel plus difficile à oxyder reste à l’état métallique et la gravité l’entraîne vers les profondeurs, - la variable d’ajustement, c’est le fer avec 3 niveaux d’oxydation possibles. En première approche, on pourrait supposer que le fer se répartit entre les niveaux 0 et +2, ce qui suffirait à épuiser l’oxygène disponible. Si la pression partielle d’oxygène était réglée par un équilibre Fe/FeO, elle serait très faible. Il n’est donc pas immédiat d’expliquer la présence sur Terre de Fe+3 et d’oxygène libre. La présence d’oxygène libre est difficile à expliquer si on considère la Terre comme un système isolé. Une intervention extérieure semble nécessaire. Elle est fournie par le rayonnement solaire via la photosynthèse qui extrait l’oxygène de l’eau et du dioxyde de carbone. L’oxygène peut ensuite oxyder le fer au niveau +3. La subduction redistribue Fe+3 dans les couches profondes du manteau. Voilà, je ne sais pas si cette histoire tient debout. Elle laisse aussi quelques questions : - existe-t-il d’autres sources de Fe+3 ? Peut-il avoir une origine extra-terrestre ? Le trouve-t-on dans des météorites ? Peut-il se former dans les profondeurs du manteau ? Est-ce que la présence de Fe+3 dans le manteau est uniquement due à la subduction ? Comment se forme la magnétite contenue dans les roches volcaniques ? - Fe métal est le plus dense, FeO est un peu plus dense que Fe2O3 mais dans les conditions ambiantes FeO n’est pas très stable et peut se décomposer en Fe + Fe3O4, avec les 3 niveaux d’oxydation présents. Le plus probable est cependant que FeO se combine avec d’autres oxydes pour former des minéraux plus stables comme l’olivine et reste ainsi à l’état +2. Qu’en est-il sous très haute pression ? - les plus grands gisements de minerai de fer sont à base de Fe+3 et semblent souvent inclus dans des formations sédimentaires. - Le magnésium doit avoir un rôle important. À l’état +2, Fe et Mg forment facilement des solutions solides dans divers minéraux et sont difficilement séparables. Lorsque le fer passe à l’état +3, le divorce est inévitable : Fe et Mg se retrouvent alors dans des minéraux distincts que la gravité peut séparer. Les minerais de fer sont relativement pauvres en magnésium. C’est ainsi que la fayalite est fréquente dans les laitiers et rare dans les roches magmatiques. - Alors que Fe+2 serait plus facile à réduire, les minerais de fer les plus concentrés et les plus utilisés sont à base de Fe+3 débarrassé de ses encombrants compagnons Mg et Si. - La couleur rouge de Mars serait due à Fe+3 mais la photosynthèse organique semble hors-jeu. Peut-on avoir une oxydation de Fe+2 à +3 par le simple effet du rayonnement solaire en présence d’eau et de CO2 ? - Pourquoi la Lune est-elle si pâlichonne ? Elle contient quand même du fer. Absence d’eau et de CO2 ? Tout éclaircissement sera bienvenu et merci à ceux qui ont eu la patience de lire jusqu’au bout.

-

Pas d’objection a priori mais ça dépend quand même de ce que tu veux en faire. Il me semble aussi que Géoforum peut avoir des droits sur les photos publiées, il faudrait l’avis d’un modérateur. Dans tous les cas, c’est bien d’avoir demandé l’autorisation.

-

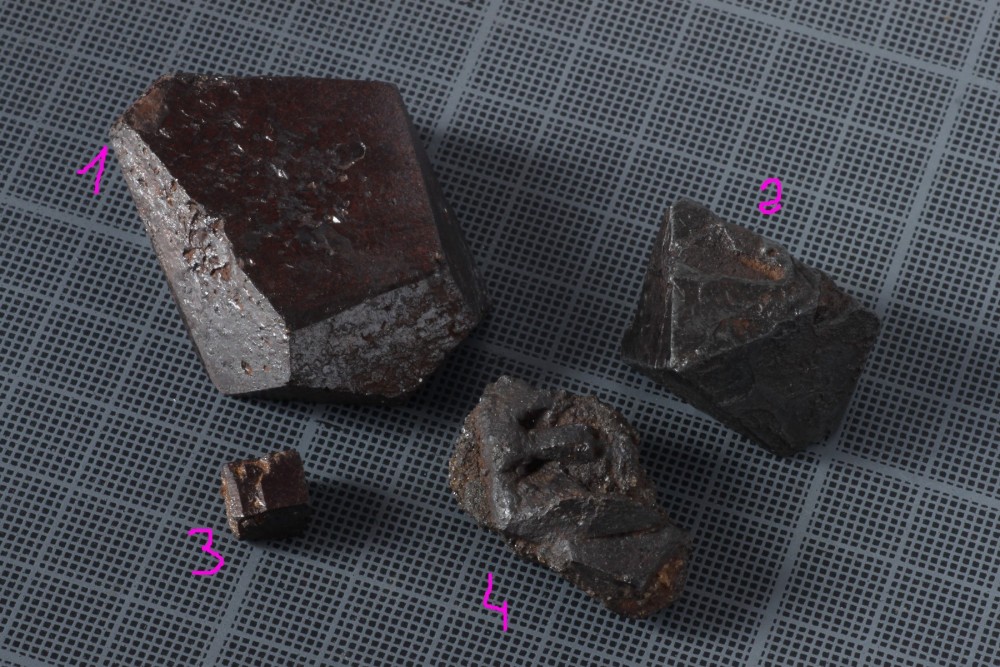

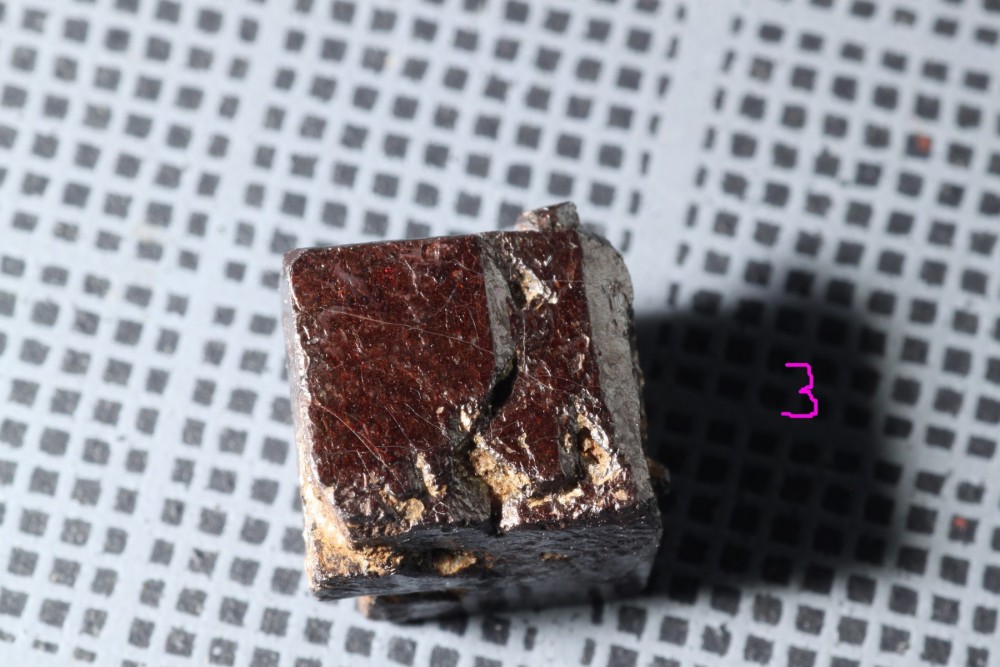

Merci pour la réponse. Donc pyrite altérée pour le premier. Cette forme tabulaire m’avait fait penser à l’hématite mais c’est vrai qu’on peut y voir un dodécaèdre très aplati. Je n’avais jamais vu de pyrite aussi plate... Densités mesurées : 4,9 pour l’octaèdre, entre 3 et 3,7 pour les autres. À comparer aux valeurs théoriques de Mindat : 5 pour la pyrite, 5,26 pour l’hématite, 5,2 pour la magnétite, 4,18 pour la goethite pure. OK pour l’octaèdre et la magnétite, les autres doivent être bien altérés et plus proches de FeOOH.

-

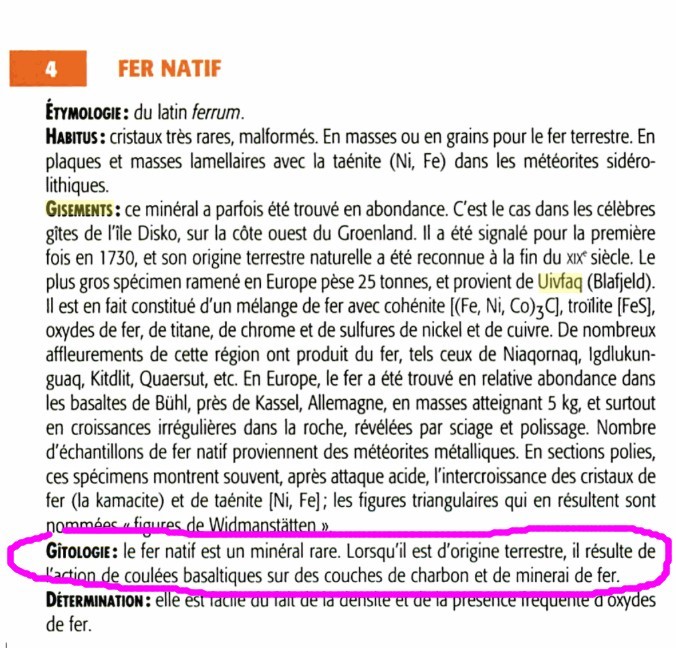

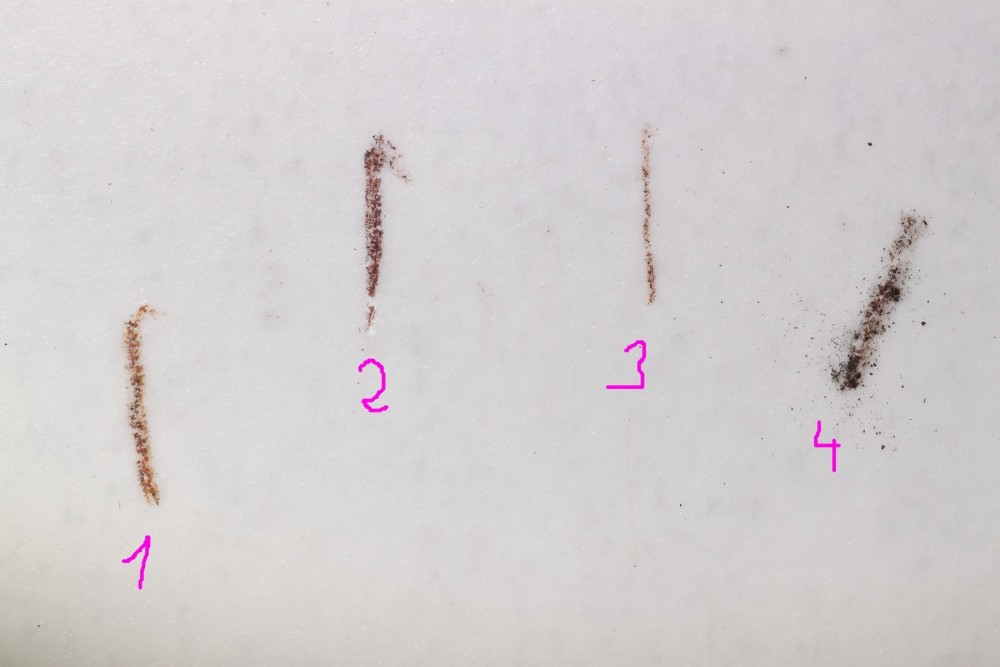

C’est une histoire de topaze et aussi de fer. La mine Antonio Pereira se trouve près de Mariana, dans le Minas Gerais. On y a exploité la topaze impériale. Elle est aujourd’hui officiellement abandonnée mais il y a toujours quelques garimpeiros qui cherchent à arrondir leurs fins de mois. Ils ont toujours quelques cailloux dans leurs sacs et besoin d’argent alors on peut discuter. Comme ils n’aiment pas rendre la monnaie, on se retrouve avec quelques minéraux inattendus. D’abord les topazes : Mais le plus intéressant, ce sont quand même ces 4 minéraux pour lesquels j’aimerais avoir votre avis : Le 1 et le 2 faisaient partie de la négociation. Les deux autres, je les ai ramassés sur le sol, il y en avait plein. Le 1 a une forme qui fait penser à de l’hématite mais une densité de 3,3 seulement. La couleur est plutôt grise avec par endroits une sorte de vernis rougeâtre. Pas d’effets magnétiques. Le 2 est nettement octaédrique avec une densité plus élevée autour de 4,9. Il accroche un aimant. Sa couleur est franchement grise. Le 3 est plutôt cubique avec quelques petites facettes 1,1,1 et 1,2,0. Densité autour de 3,7. Reflets rouges plus marqués que sur les autres échantillons. Pas d’effets magnétiques. Le 4 n’a pas de forme nette, quelques facettes ressemblent à celles du 1. La densité est de 3,0 et il comporte des parties plutôt terreuses. Pas d’effets magnétiques. Je l’ai ramassé en vue d’essais destructifs. Pas de réaction nette avec HCl, l’acide prend une légère teinte jaune. Au spectro, on voit surtout du fer. Dureté entre 4 et 5 sauf pour le numéro 2 qui est entre 5 et 6. Couleur de trace entre brun et noir. En résumé, ces 4 échantillons font penser à des minéraux de fer plus ou moins altérés : 1 et 4 : hématite limonitisée, 2 : magnétite pas trop altérée, 3 : pyrite limonitisée... Qu’en pensez-vous ? Et quel rapport entre les minéraux de fer et la topaze ? Ce qui est curieux, c’est que malgré la forte altération, les formes cristallines ont été bien préservées. La mine ressemble plutôt à une carrière à ciel ouvert dans une sorte de latérite. Il y a aussi quelques quartz.

-

Peut-être un résidu de l’ancienne usine électro-métallurgique de Saint-Béron.

-

Les plus beaux faux spécimens minéralogiques

mr42 a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

La gammagraphie est une technique industrielle de contrôle non destructif d’usage fréquent. Elle ne rend pas les matériaux radioactifs mais une source gamma défectueuse ou mal utilisée peut conduire à des accidents graves, parfois mortels. Aucune crainte pour manipuler les objets (topazes ou autres) ainsi traités, ce sont les opérateurs du traitement qui prennent tous les risques. Des tonnes d’aliments sont stérilisées par rayons gammas, nous en mangeons tous les jours sans le savoir. https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_des_aliments Seulement voilà, l’histoire ne s’arrête pas là. L’irradiation gamma ne donne aux topazes qu’un bleu léger. L’irradiation par des neutrons serait celle qui donne la couleur bleue la plus intense mais elle passe par l’utilisation d’un réacteur nucléaire ou d'un accélérateur de grande puissance, le genre de matériel très surveillé qu’on ne trouve pas partout. Les pierres traitées doivent être stockées quelques années pour réduire la radioactivité résiduelle, comme l’indique le document cité par icarealcyon. https://www.researchgate.net/publication/242574171_New_Perspectives_for_the_TRIGA_IPR-R1_Research_Reactor/download https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/TECDOC_1713_CD/template-cd/datasets/TECDOC P&S.pdf Les faisceaux d’électrons posent moins de contraintes que les neutrons. Il semblerait que ce soit la voie la plus utilisée pour les topazes. Le soudage par faisceaux d’électrons est courant dans l’industrie. Il peut y avoir une émission X lors du soudage mais a priori les pièces soudées ne nécessitent pas de mesures particulières. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/64360/10/10_chapter 5.pdf https://www.researchgate.net/publication/290396169_COLOR_IN_TOPAZ_PRODUCED_BY_ELECTRON_IRRADIATION -

Certainement, je voulais juste montrer qu’avec un essai simple et bien calibré, on n’arrive pas à prévoir où ça va casser. Normal, les enseignants de l’ENS sont les profs des futurs profs. Ce qui me plaît dans cet article, c’est qu’ il ne met pas la poussière sous le tapis. Faire oublier les bonnes questions, ce n’est pas de la bonne pédagogie.

-

identification pierre trouver dans un pré

mr42 a répondu à un sujet de frederic21130 dans Demandes d' identification de minéraux

Laitier d'un ancien haut-fourneau au charbon de bois. Trouvé en Côte-d'Or? -

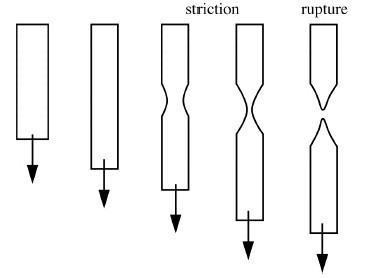

Ce n’est qu’un avis extérieur mais l’article de Pierre Thomas déjà cité me semble le plus explicite. Ce qui plonge dans le cas de la subduction, c’est un « matériau stratifié » avec la croûte fragile et la lithosphère ductile. La partie ductile est majoritaire. Quant aux dorsales, elles me font penser à un essai de traction avec le phénomène de striction qui précède la rupture : http://mompiou.free.fr/elasticite/ Pourquoi ça casse ici et pas plus haut ou plus bas ? Même sur des éprouvettes très homogènes, il n’y a qu’un point de rupture. C’est sans doute une infime différence, un défaut microscopique qui détermine l’endroit où ça casse. Enfin, il faut bien noter la différence entre matériaux ductiles et fragiles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_de_traction

-

Merci pour ces précisions.

-

Photos étonnantes ou insolites

mr42 a répondu à un sujet de Runaway dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Deux magnifiques photos sélectionnées par le Guardian : https://www.theguardian.com/media/2018/dec/27/best-photographs-2018-and-stories-behind-them#img-14 https://www.theguardian.com/media/2018/dec/27/best-photographs-2018-and-stories-behind-them#img-8 -

Merci à 1GM et à Jean François pour vos explications. Le climat semble être le principal responsable et la région a connu une histoire compliquée avec des périodes très contrastées : le vent, la pluie, le soleil, le gel ont tous eu leur rôle... Les dicos traduisent weathering par érosion, c’est regrettable car le mot anglais fait explicitement référence à la météo.

-

Donc il n’est pas nécessaire de passer par une forte concentration en fer. L’ oxyde ferrique est un excellent colorant, il suffit d’une petite quantité pour changer la tonalité d’un paysage. Il y a bien une concentration du fer lors de la latéritisation. On trouve quelques explications ici : http://www.laterite.de/ L’enrichissement en fer est très variable, il peut aller d’un facteur 2 jusqu’à 7 mais c’est suffisant pour expliquer l'effet M&Ms.