Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

roche ou metal?? trouve en savoie!

mr42 a répondu à un sujet de gibson player dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Cath Ce n'était pas plutôt Péchiney ou PUK ? De toute façon, c'est le pays de l'électrométallurgie : aluminium, acier inoxydable, ferro-alliages... Les déchets doivent être d'une remarquable diversité... http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=74.0001 -

roche ou metal?? trouve en savoie!

mr42 a répondu à un sujet de gibson player dans Demandes d' identification de minéraux

La bonne idée, c'est la mesure de la résistance électrique, on devrait la faire systématiquement quand on a affaire à des déchets. Si c'est un métal ou un isolant, ça évite des questions inutiles mais quand ce n'est ni l'un ni l'autre comme ici, alors la conclusion peut être très rapide. -

roche ou metal?? trouve en savoie!

mr42 a répondu à un sujet de gibson player dans Demandes d' identification de minéraux

Le silicium naturel, je ne crois pas que ça puisse exister. Certainement fabriqué par l'homme. Il y a une usine qui en fabrique à 6 km de Moûtiers, pas besoin de chercher plus loin, voir le lien dans mon deuxième message. -

roche ou metal?? trouve en savoie!

mr42 a répondu à un sujet de gibson player dans Demandes d' identification de minéraux

Le silicium au chalumeau ? Je n'ai jamais essayé mais ce que notre ami Gibson Player a obtenu ne me surprend pas. Le silicium pur fond à 1414 degrés comme le Sablais l'a indiqué. Les 1750 degrés de la flamme doivent être une valeur plutôt optimale, pas étonnant que ça refuse de fondre. Les couleurs que l'on observe sur les aciers sont dues au fait que les oxydes de fer sont opaques en forte épaisseur mais créent des interférences avec la lumière à faible épaisseur. Avec le silicium, l'oxyde formé est tout simplement de la silice, du verre en quelque sorte incolore et transparent donc pas d'irisations. J'avais la même réticence que jjnom vis-a-vis du poids. Serait-il possible de vérifier la densité ? -

roche ou metal?? trouve en savoie!

mr42 a répondu à un sujet de gibson player dans Demandes d' identification de minéraux

On peut faire beaucoup de choses avec du verre mais la résistance électrique ne colle pas. Ça ressemble quand même beaucoup à du silicium, aussi bien pour l'aspect, la dureté, la cassure que la résistance électrique... http://www.usinenouvelle.com/article/ferropem-renforce-son-usine-savoyarde-de-silicium.N149926 C'est à côté de Moûtiers -

roche ou metal?? trouve en savoie!

mr42 a répondu à un sujet de gibson player dans Demandes d' identification de minéraux

Excellente idée, la résistance électrique. Trop forte pour un métal, pas assez pour un verre, plutôt un semi-conducteur. Un peu trop lourd pour du silicium. Est-il possible de faire une mesure de densité ? Il faudrait aussi s'assurer que ce n'est pas trop oxydé en surface. La mesure de résistance a-t-elle été faite sur une cassure fraîche ? Quelle distance entre les électrodes? -

En ce qui concerne la nature de l'objet c'est assez clair, certainement un métal ferreux. Fonte, fer, acier, tout est possible compte tenu de la précision de la mesure de densité et de l'épaisseur de la couche d'oxyde. Sur l'origine c'est plus vague. Difficile d'y voir une forme intentionnelle à part que c'est plat. Plutôt un truc cassé, un éclat d'obus (y a-t-il un terrain militaire dans les environs?) ou un rebut. Le volume doit faire 22 cm3 soit une épaisseur de 1 à 2 cm : de la tôle épaisse, une pièce de forge ou de fonderie... Les météorites, je n'y connais rien. Un résidu ? C'est toujours possible, il existe des tas de sortes de résidus et ils n'ont pas tous des trous. On peut au moins éliminer les résidus de bas-fourneaux qui sont habituels dans la rubrique météorites.

-

Bonne Année 2017

mr42 a répondu à un sujet de Kayou dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Bonne année à tous -

C'est juste un réveil de mes vieux souvenirs de métallurgie.

-

Les alliages cuivre-zinc (laitons) sont restés longtemps la seule application du zinc. Les alliages plomb-zinc n'ont pas d'intérêt pratique. Les usages du plomb remontent à l'antiquité, il a en plus pris une valeur stratégique avec l'invention des armes à feu. À l'époque de Brard, le plomb avait beaucoup plus de valeur marchande que le zinc. L'extraction du zinc ne peut se faire que par des procédés spécifiques à cause de sa forte volatilité. A l'époque de Brard, traiter les minerais de plomb et de zinc ensemble était une complication inutile et une perte de rendement.

-

Merci Gael, voici un grand producteur de déchets et de simili-météorites localisé. La production de zinc me semble hors course pour le présent sujet. En revanche, l'usine de Tonnay-Charente a aussi produit de l'acide sulfurique. http://dossiers.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-industriel/notice.php?id=IA17000289 Ça pourrait bien être la solution pour un sujet plus ancien où nous avions évoqué la production d'acide sulfurique avec un beau résidu trouvé non loin de là sur la plage de Château d' Olonne... http://www.geoforum.fr/topic/32357-mineraux-ou-dechet-de-fonderie-lol/?do=findComment&comment=578194

-

Avant la révolution industrielle, les installations étaient de petite taille et très dispersées. On se mettait près du minerai et près d'une forêt pour avoir du charbon de bois. Est-ce que dans les environs on trouve des roches teintées de rouille ? Il faudrait peut-être interroger les archéologues qui s'intéressent à ce type de patrimoine. En particulier l'auteur (ou le directeur) de cette thèse : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00357391/file/I_Texte.pdf Dans ce document, il y a 8 sites recensés rien que dans le Var. Est-ce que le lieu de découverte correspond à l'un d'entre eux ? Voir la carte, figures 4 et 5 : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00357391/file/II_Illustrations.pdf

-

Bonjour et bienvenue. C'est une loupe de bas-fourneau, un procédé utilisé autrefois pour produire du fer. Attention quand même, les résidus n'ont pas tous des trous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de trous que c'est une météorite. https://lesateliersvagabonds.wordpress.com/2015/04/19/nouveaute-a-latelier-forge/

-

2 pierres a identifier svp

mr42 a répondu à un sujet de uranus dans Demandes d' identification de minéraux

Juste un petit rappel sur le fonctionnement d'un détecteur de métaux. Cet appareil émet un champ magnétique. Lorsque ce champ magnétique rencontre un objet conducteur, il produit dans ce conducteur un courant électrique (courant induit) et ce courant induit produit à son tour un champ magnétique en retour. C'est ce champ magnétique en retour qui permet au détecteur de savoir qu'il y a un objet conducteur à proximité. En théorie on pourrait détecter tout milieu conducteur de l'électricité, par exemple de l'eau salée mais l'appareil est réglé pour ne détecter que les très bons conducteurs, c'est à dire les métaux. Le fer métallique est détecté mais un minéral non conducteur contenant du fer (hématite, sidérite, tourmaline...) ne le sera pas. Il en est de même pour tous les métaux: l'aluminium à l'état métallique peut être détecté mais pas le corindon, etc... Les objets magnétiques constituent cependant une exception : un minéral magnétique comme la magnétite n'est pas conducteur mais possède son propre champ magnétique qui peut être pris par le détecteur pour un champ en retour et considéré par erreur comme un métal. -

Je vois que vous ne serez pas facile à convaincre mais ça vient... Je réponds quand même à vos dernières questions. Quand on traite le minerai de plomb, c'est pour récupérer un maximum de plomb. S'il reste beaucoup de plomb dans les déchets, c'est que le procédé est mauvais mais rien n'est parfait et il en reste forcément un peu. Pour l'instant, nous n'avons pas d'analyse globale de l'échantillon, seulement des zooms sur des points précis. L'échantillon est très hétérogène, il y a des grains avec une forte teneur en plomb qui ont attiré l'attention des opérateurs du MEB, ça ne veut pas dire que ces grains sont très nombreux. Rien ne permet d'affirmer que globalement il y a beaucoup de plomb. La faible densité signifie qu'il reste globalement peu de plomb ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'un résidu d'extraction de plomb. Si les chlorures viennent d'une corrosion par l'eau de mer après abandon de l'échantillon, on doit les trouver près de la surface. S'ils sont au cœur de l'échantillon, c'est qu'ils étaient présents lorsque le matériau s'est formé. D'où mon hypothèse d'une contamination du minerai par l'eau de mer lors du transport. Je ne sais pas ce qu'il reste de l'usine de Couëron, elle a probablement été décontaminée et il sera difficile de retrouver des résidus sur place. Mais s'il en restait, ce serait une bonne façon de conclure cette discussion. Ils ont du produire des milliers de tonnes de déchets. À une époque où on était moins regardant sur l'environnement, on a du les utiliser à toutes sortes de choses, il doit en traîner dans toute la région.

-

Ça converge ! Malgré l'apparence homogène, c'est bien un résidu. À l'échelle microscopique, sa complexité est telle que je ne vois pas un tel mélange produit intentionnellement. Son aspect homogène, la présence de dendrites indiquent qu'il a été produit essentiellement à l'état liquide, à la rigueur une masse liquide englobant quelques particules solides. Ce qui nous oriente vers des procédés produisant de grandes quantités de déchets liquides et en particuliers les hauts-fourneaux. Dans les procédés de type haut-fourneau, on obtient le métal et les résidus à l'état liquide. Les deux liquides n'étant pas miscibles, ils se séparent par densité. Les particularités du zinc font qu'un tel fonctionnement est impossible : le zinc métal bout à 907 degrés alors que l'oxyde de zinc fond à 1975 degrés. Les hauts-fourneaux sidérurgiques peuvent également être exclus du fait de la présence de substances (soufre, plomb, zinc) gênantes pour la production d'acier. Reste la métallurgie du plomb. La ressemblance avec les résidus de Pribram est frappante. Les principaux minéraux trouvés à Pribram ont des densités compatibles avec la valeur mesurée par romt20 : 3,4 pour la kirschsteinite, 4,4 pour la fayalite, 3,6 pour la hedenbergite... (valeurs trouvées sur Mindat) 99 % de chances que ce soit un résidu de la métallurgie du plomb. Il faudrait s'intéresser à l'ancienne fonderie de plomb de Couëron qui traitait du minerai importé, près de Saint-Nazaire. La présence de chlorures dans l'échantillon fait penser à un transport maritime.

-

La concession de Saint-Martin-la-Sauveté

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Voilà, c'est la fin du premier chapitre avec ce petit inventaire de ce que j'ai pu trouver. Je n'ai certainement pas fait le tour du sujet, si vous avez des minéraux de ce secteur, n'hésitez pas à mettre des photos. Aujourd'hui on ne peut guère espérer trouver autre chose que du micro mais je pense qu'il a du sortir de belles pièces et qu'il doit en traîner dans des musées ou dans des collections anciennes... -

Non, Serge, voir le tableau 1 en bas de la page 876: il y a des silicates, des oxydes, des sulfures, des métaux et même de l'antimoine métallique. Ici, il y a du zinc dans les silicates. À Pribram, le plomb n'est pas dans les silicates... On ne peut pas raisonner en partant de la densité des corps purs. La masse d'un atome est une chose, le volume qu'il occupe en est une autre. Dans les corps composés, les atomes sont souvent ionisés et occupent des volumes très différents de leur état pur et de plus les réseaux cristallins comportent des vides plus ou moins importants. Il vaut mieux partir des densités des minéraux identifiés ou à la rigueur des oxydes : 4 pour la sphalérite, 5 à 5,5 pour les oxydes de fer, 2,7 pour la silice, 5,8 pour le chlorure de plomb... Mais sans connaître la composition globale, on ne pourra pas conclure. Pour le manganèse, soit c'est une erreur d'interprétation du spectre Raman, soit ils sont tombés sur un grain que les opérateurs du MEB n'ont pas vu...

-

Un document qui a l'air intéressant à propos des déchets de la métallurgie du plomb en République Tchèque. Il y a pas mal de points communs avec les résultats présentés ici. Je pense que ça vaudrait le coup de contacter les auteurs de cette étude et de leur montrer les résultats précédents. Leur avis sera certainement plus pertinent que tout ce que nous pouvons raconter. http://rruff.info/doclib/cm/vol39/CM39_873.pdf

-

La concession de Saint-Martin-la-Sauveté

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

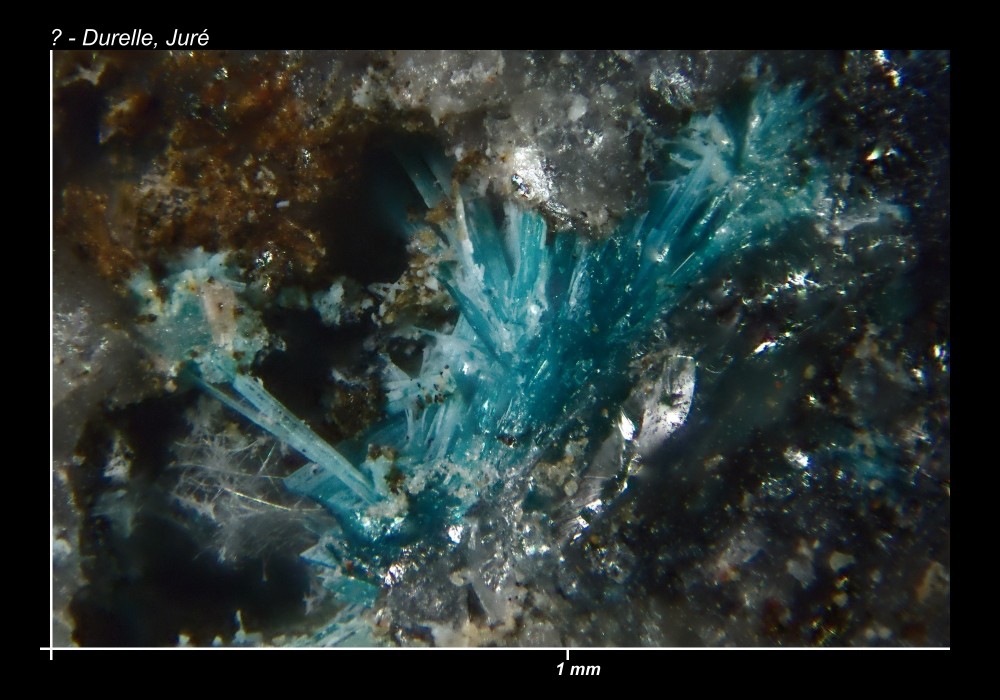

Il faut aussi parler des absents. Les documents du BRGM citent d'autres minéraux que je 'ai pas retrouvés : azurite, bismuth, cuivre gris... Pour les deux derniers, ça ne saute pas aux yeux, il y a beaucoup de minéraux gris pas faciles à différencier. Je ne désespère pas de les trouver un jour. L'azurite est plus intrigante. D'après les notices du BRGM, on la trouverait sur la plupart des sites du secteur. Personnellement, j'ai trouvé beaucoup de cristaux d'un bleu intense, aussi bien à Champoly qu'à Juré, tous micro, rarement plus d'un mm. J'en ai testé plusieurs à l'acide chlorhydrique et le verdict est clair, c'est toujours la linarite qui ressort. Dans la limite de mes observations, la linarite est beaucoup plus fréquente que l'azurite. -

Tout d'abord, félicitations, on voit rarement une demande d'identification aussi bien documentée. Il y a une nette évolution par rapport à la première analyse. Une analyse élémentaire devrait quand même être plus fiable que la recherche directe des composés. La présence de baryum est un indice important. La barytine accompagne souvent la sphalérite dans les mêmes filons, même remarque pour le plomb et le cuivre. C'est très probablement un résidu de l'extraction du zinc. Les autres éléments se trouvent à peu près partout. Il reste deux questions : comment cet échantillon est arrivé là, et pourquoi cet aspect compact et homogène ? La densité n'est pas surprenante, il faut bien voir que ce sont des oxydes dont la densité est souvent plus faible que celle des métaux correspondants. Et d'autre part, l'aluminium et le silicium sont bien représentés et ce ne sont pas des métaux lourds. À première vue, la densité semble cohérente avec la composition. Il ne faut pas se décourager, la présence de déchets dans des endroits incongrus est une constante de notre époque, nous en avons tous fait l'expérience. Continuez avec la même motivation, vous finirez par être récompensé.

-

La concession de Saint-Martin-la-Sauveté

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci pour les encouragements. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, la photo, c'est juste un outil parmi d'autres. -

Bonjour TicoSuizo, désolé, j'avais raté ton message du 4 octobre. Je suis allé au Costa Rica il y a une dizaine d'années, je peux confirmer qu'on n'y trouve pas facilement de minéraux à la vente. J'ai juste rencontré un gars qui voulait me vendre des aragonites typiquement marocaines en me jurant qu'elles venaient de l'Arenal.... Est-ce que l'Arenal est toujours en activité ?

-

La concession de Saint-Martin-la-Sauveté

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Un autre minéral non identifié : des aiguilles bleu clair dans une petite cavité entre quartz et sulfures. Il y a plusieurs possibilités et comme c'est mon seul échantillon, je ne ferai pas d'essai destructif. -

Bon, on reprend calmement. La composition chimique de cet objet n'a rien d'extraordinaire. Du manganèse, du zinc, du calcium, du silicium, du soufre, de l'oxygène... Seul le zinc est un élément un peu rare. Si ces éléments sont portés ensemble aux bonnes conditions de température et de pression, il est normal que le soufre et le zinc s'associent de façon privilégiée et que le reste forme des silicates. Que ces silicates soient rares dans la nature n'y change rien : du point de vue de la chimie, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faudrait arrêter de parler de laitier qui au sens strict est un déchet sidérurgique. Les sulfures en sidérurgie, on les évite. Ça n'a rien de sidérurgique. La composition chimique fait plutôt penser à la métallurgie du zinc ou du plomb. Le seul point intriguant c'est comme vous l'avez souligné son aspect assez régulier plutôt rare pour un déchet. L'aspect des déchets métallurgiques est très variable. Ici, il faut surtout s'intéresser aux résidus extraits sous forme liquide dont l'aspect final dépend beaucoup des conditions de solidification. Si on espère valoriser les déchets (mais ça devient difficile pour cause d'environnement) on cherchera à les fractionner et à obtenir une sorte de granulé. À l'inverse, une grande masse de résidu liquide solidifiée lentement donnera probablement le même aspect que votre pièce mais la patience des métallurgistes n'a rien à voir avec l'échelle des temps géologiques. Est-ce suffisant pour en faire une météorite, je laisse les experts en météorites se prononcer.