Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

Les choux-fleurs sont sur l’échantillon B, il est plus transparent que C mais ce n’est pas du verre à vitre. Même en grossissant plus, ils restent flous. Je continue à examiner, le caillou est petit mais il peut toujours rester des détails invisibles à l’oeil nu. La résolution des photos n’ira pas plus loin avec mon matériel.

-

Oui mais quoi d’autre ? Une certitude : il y a des trous dans quelque chose. Une forte présomption : ce quelque chose doit être de l'obsidienne. Nous avons envisagé la dévitrification, l’abrasion, la fissuration sous contrainte… Que reste-t-il ? Une attaque chimique, la corrosion, des bactéries ?

-

Les motifs présents à l’intérieur des cavités ne se prolongent pas à l’extérieur. On observe quelques rares rainures à l’extérieur des cavités mais sans connexions apparentes. Une inclusion cachée qui pointe le bout de son nez ?

-

Deux vidéos pour avoir une vue d'ensemble. MVI_1372.MOV MVI_1373.MOV

-

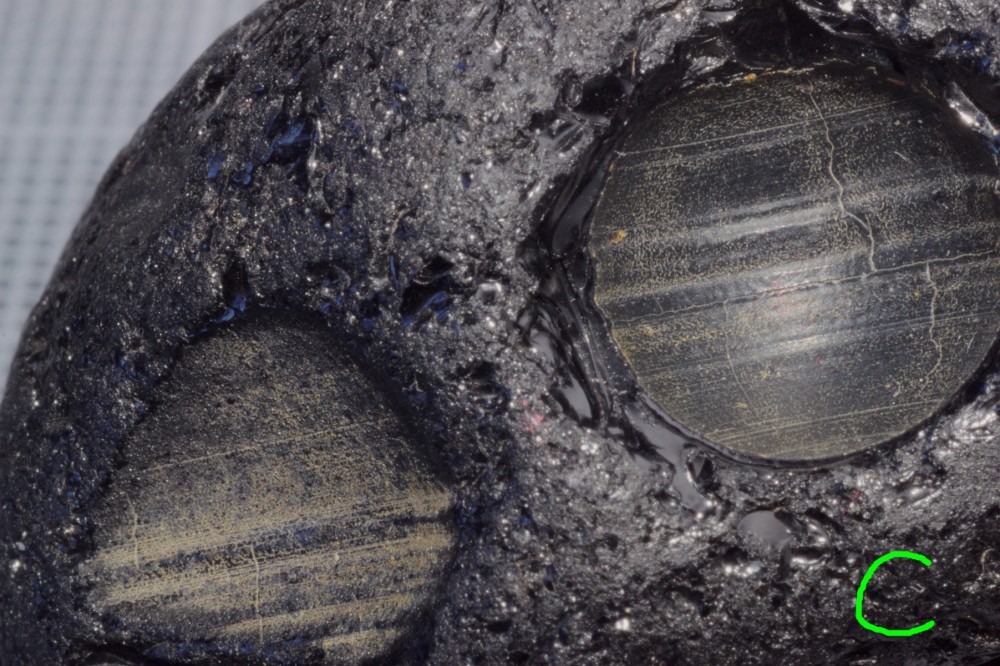

Voici une autre face du même caillou que je n’avais pas encore montrée. Il n’y a pas de grosses bulles mais de nombreux petits défauts qui ne sont pas tous dus à l’érosion. Et ces défauts sont alignés sur les mêmes plans que les stries dans les bulles. Une bulle sans rainures mais avec de nombreux sillons, il y a même des « microsillons » à l’intérieur des sillons.

-

Je vais essayer de faire d'autres photos.

-

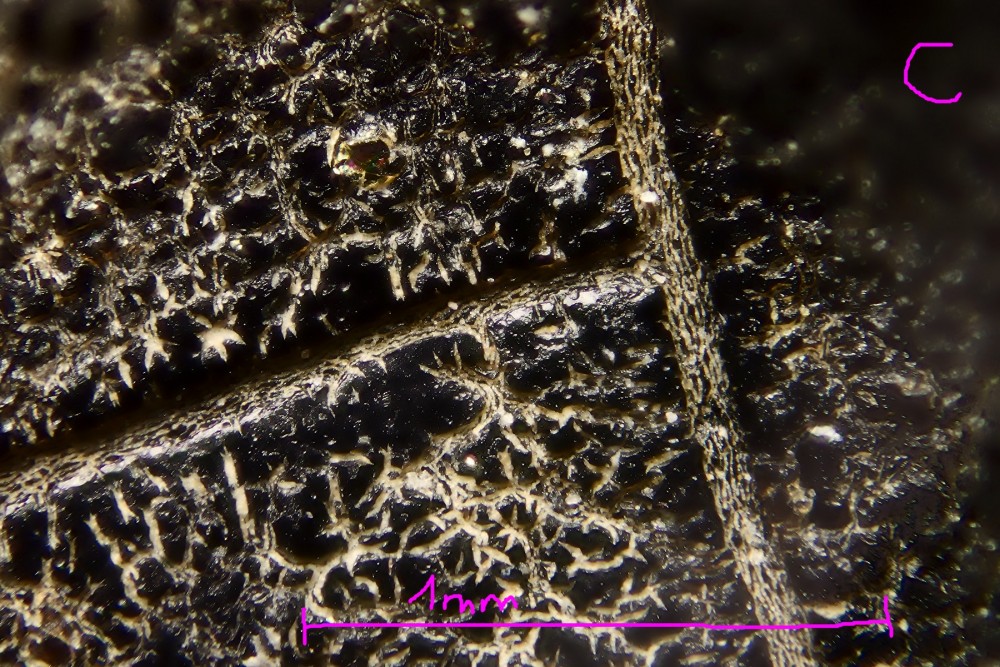

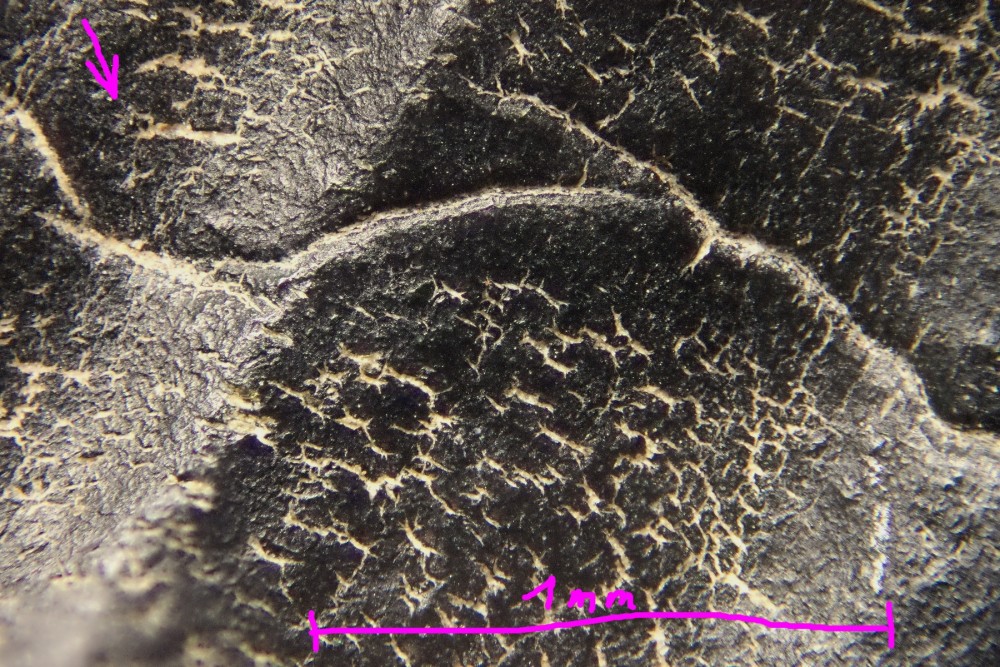

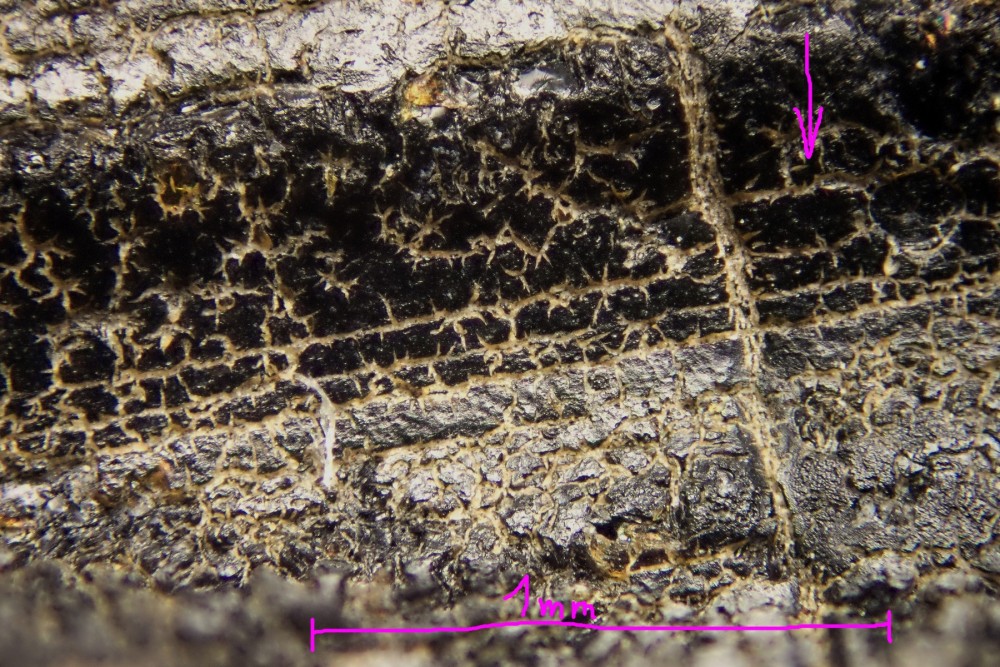

Très intéressant ce dernier papier, il met bien en évidence le rôle de la diffusion en générale et celle de l’eau en particulier dans la croissance des sphérulites. Des écarts à la sphéricité sont possibles sous forme d’une accélération locale de la croissance qui expliquerait assez bien les formations en chou-fleur. Je note également la possibilité d’une compétition entre deux modes de croissance : sphérique vs dendritique. Les flocons résulteraient d'une croissance principalement dendritique. Dans l’échantillon C, la compétition se présente autrement, entre un modèle à symétrie sphérique et une série de singularités sous forme de plans parallèles. La question est alors de savoir quelles sont la nature et l’origine de ces plans : 1) Existait-il avant le début de la dévitrification des hétérogénéités du verre sous forme de différences de teneur en eau, de contraintes résiduelles ou autre chose encore ? 2) Sont-ils apparus lors de la dévitrification, par exemple par une croissance partiellement dendritique ? 3) Sont-ils postérieurs à la dévitrification mais je ne vois pas comment ? 4) Sont-ils une simple illusion, des marques superficielles apparues en dernier sous l’influence du milieu extérieur, abrasion par exemple ?

-

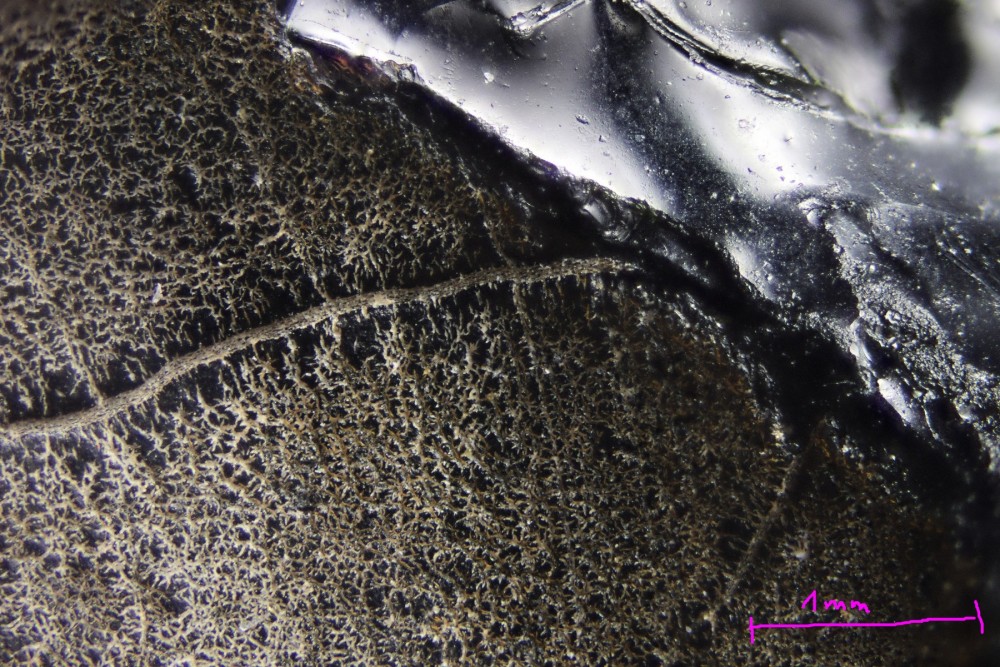

Quelques vues des sillons au fond des cavités (échantillon C) en lumière rasante. Les plages beiges qui marquent les sillons sont presque toujours en creux. Je ne sais pas si ce sont des restes d’inclusions ou un apport extérieur qui serait venu combler les sillons. Les flèches indiquent la direction de l'éclairage.

-

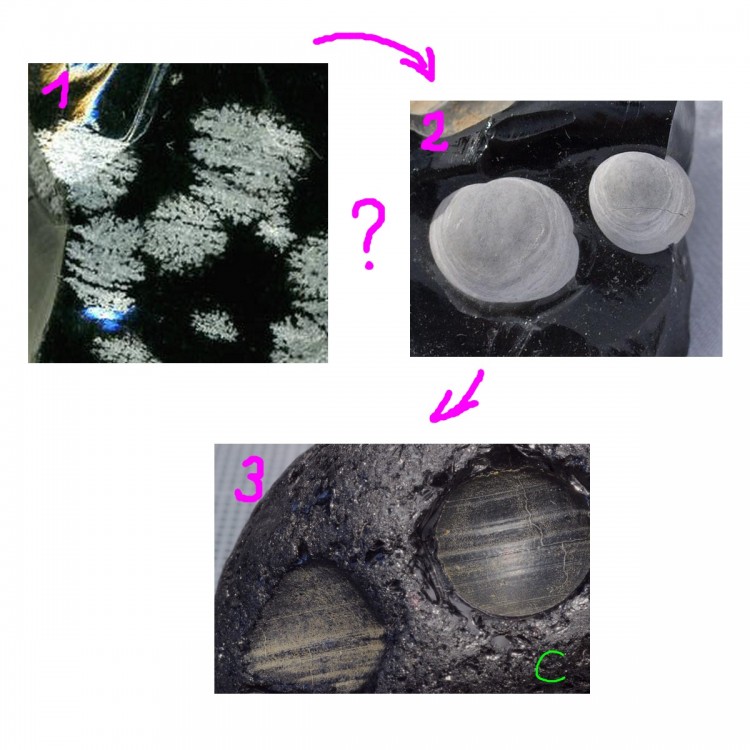

Jjnom, je comprends ton point de vue mais j’ai quand même du mal à imaginer un phénomène d’abrasion naturelle aussi précis. Une abrasion du type marmite de géants ne donne pas forcément de belles sphères. Les dendrites ne forment pas toujours des cônes. Ce n’est pas la géométrie qui fera pencher la balance. Kayou, merci pour ta contribution, je suis encore moins spécialiste que toi. JF06, merci pour les documents. L’organisation des sphérulites en bandes est aussi une piste intéressante. Les photos montrent de nombreuses cavités à tous les stades de remplissage ou de vidage mais j’ai l’impression que l’on reste sur du fibro-radié ou du chou-fleur, je ne vois rien qui évoque les flocons de neiges. Pour illustrer le scénario « flocons » nous avons 3 objets naturels (enfin, j’espère qu’il n’y a pas eu de bidouillage) d’origines différentes qui peuvent découler d’un même mécanisme arrêté à des stades différents. Est-ce que l’on peut passer simplement de 1 à 2 puis à 3?

-

Les flocons et les choux-fleurs relèvent de deux modes distincts de germination, beaucoup plus désordonnée pour les choux-fleurs. La croissance dendritique peut en revanche commencer par un petit nombre de germes et se terminer de façon plus anarchique, quasiment sphérique avec des formes intermédiaires et des stries plus ou moins nettes. Un détail du fond d’une cavité sur l’échantillon C : on distingue de minuscules sillons très rapprochés. Je pense qu’il est plus facile de produire des structures aussi fines à partir de dendrites que par abrasion.

-

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

On sait réaliser des cristaux métalliques beaucoup plus grands, voir par exemple les panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin et les ailettes de turboréacteurs. Dans ce dernier cas, il s’agit d’alliages d’une grande complexité. Les métaux sont presque tous des solides cristallins mais les cristaux sont rarement visibles comme par exemple sur les plaques galvanisées. Notre ami Nodarref nous avait montré tout son talent avec ces magnifiques dendrites d’argent : http://www.geoforum.fr/topic/32746-collection-métaux/?do=findComment&comment=569180 Peut-être aurait-il une idée sur la façon de réaliser une pièce comme celle de vani444 ? C’est tout à fait possible mais pas habituel. Sans l’aide de ceux qui l’ont réalisé, nous ne saurons sans doute jamais comment ni pourquoi ce curieux objet a été fabriqué. -

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Merci pour la réponse. Tu dois peut-être penser que nous tournons en rond et tu n’aurais pas complètement tort... Ce sont bien ces zones-là ? C’est très intéressant. Les cristaux sont probablement de même nature que le coeur du caillou, tout doit être métallique à part les quelques plages non conductrices. J’avais l’impression que l’on retrouvait les mêmes cristaux allongés un peu partout et tu le confirmes. Finalement, ça se rapproche plus d’une solidification en lingotière, on retrouve les retassures habituelles de ce genre de pièce. Mais il y a eu une refusion partielle après solidification. En revanche, on peut oublier la pyrolusite et peut-être aussi le manganèse. Il s’agit probablement d’un acier mais pas quelconque, cette cristallisation en aiguilles n’est pas habituelle. Il faudrait faire de la métallographie pour en savoir plus mais on va peut-être en rester là. C’est quand même dingue : ils ont du se donner du mal pour en arriver là et tout ça pour l’abandonner dans la nature... -

Les cavités vides ont l’air lisse mais elle sont floues et en grande partie masquées. À ce stade, il n’y a pas de certitude mais c’est quand même plus simple que toutes les autres explications envisagées. Si j’étais certain de trouver un flocon de cristobalite intact à l'intérieur, je la couperais bien en deux... Quelques autres vues de mes échantillons. Seules les plus grosses cavités présentent des stries nettes. Celle-ci pour montrer l’alignement des stries d’une cavité à l’autre : L’aspect chou-fleur des inclusions de B par transparence :

-

Une autre photo intéressante. On le devinait sur le petit cochon mais ici c’est plus net : on voit que les « flocons » sont en fait formés de plusieurs nappes parallèles. On voit en plus que les alignements sont plus ou moins parallèles d’un flocon à l’autre, comme sur mon échantillon. Ce serait en fait un phénomène de croissance dendritique... Le scénario s’éclaire : 1) formation de l’obsidienne, 2) cristallisation de la cristobalite en flocons de neige 3) fragmentation de la roche 4) érosion qui a détruit les flocons et donné l’aspect de galet... https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/40/14/04/401404f01419a87caec5c4cb91e22d9b.jpg

-

Merci Jean François, on a fait un grand pas. Les boules de cristobalite portent les mêmes marques que celles qu’on retrouve en négatif sur mon échantillon et les dimensions sont comparables. Une fois la boule éjectée, l’aspect doit vraiment être très proche. Dommage qu’ils ne montrent pas la photo d’une cavité vide. Il ne reste plus qu’à comprendre pourquoi la cristobalite présente cet axe de rotation.

-

Bonjour Nodarref, c’est vrai que ça ressemble, il ne manque plus que les stries. Qu’est-ce qui aurait pu faire passer de ton échantillon au mien ?

-

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Ce qui est aussi certain mais nettement plus utile, c’est que la chaleur diffuse beaucoup plus vite que les atomes. Ces cristaux n’ont pas pu se former au cours d’un refroidissement spontané. Je pense qu’il faut abandonner l’idée d’une formation à une température modérée à partir d’un apport de matériau solide. Il faut plutôt voir une croissance à haute température à partir d’un milieu liquide ou gazeux et laisser de côté la pyrolusite. Sur ces agrandissements, on ne voit pas de discontinuité entre les cristaux et le substrat qui est lui-même localement poreux. J’aimerais bien savoir si ces cristaux conduisent l ‘électricité... -

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Tu as peut-être raison mais je n’ai jamais vu un acier ni aucun autre métal s’oxyder de cette façon. C’est vraiment étrange. Que signifie « refroidissement rapide » pour un géologue ? Et si c’était de la corrosion ? Vani444, si tu es encore là : est-ce que ça conduit aussi l’électricité sur la face avec les cristaux verts ? -

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

La couleur bleue que l’on voit sur certains côtés est due à une couche d’oxydes de quelques microns d’épaisseur. C’est courant en métallurgie. Je ne vois pas comment dans le même délai on aurait pu former des cristaux d’oxydes de plusieurs mm. Il semblerait qu’ Arcelormittal à Charleroi s’intéresse de près aux aciers au manganèse, ils ont peut-être la réponse : http://actualite-economique.lalibre.be/produit-acier-manganese.html -

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

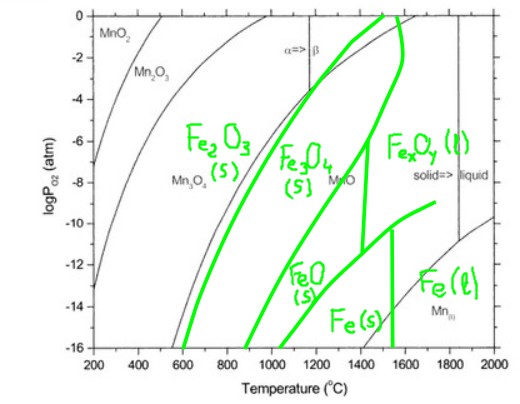

Petite collection deviendra grande. Attention quand même au noir de fumée sur les cailloux. La pyrolusite sera impossible à nettoyer. Quelques compléments pour répondre à jjnom. Finalement, on peut s’en sortir sans calculs. En combinant deux diagrammes de stabilité des oxydes de Fe et Mn venus de deux publications différentes, j’arrive à ceci : On voit clairement que les domaines de stabilité de Fe et MnO2 sont très éloignés . Le fer métallique réduit la pyrolusite, il n’y a aucune coexistence stable possible entre la pyrolusite et un métal, qu’il s’agisse de fer ou de manganèse. Le domaine de stabilité de MnO2 est très réduit. La pyrolusite ne peut se former qu’en dessous de 500°C quand tout est solidifié. Je ne pense pas que des cristaux aussi développés aient pu se former au cours du refroidissement. Si c’est bien de la pyrolusite (ce qui reste à prouver) elle doit venir directement du minerai. Tout ça plaide en faveur d’un essai qui aurait tourné court, la pyrolusite n’a pas eu le temps de réagir complètement. Il devrait rester des traces d’autres oxydes. L’essai (de laboratoire?) a du avoir lieu dans un four à arc, un haut-fourneau n’aurait pas permis un transitoire aussi rapide. Sources des diagrammes : https://www.researchgate.net/publication/313111443_Aqueous_and_Surface_Chemistries_of_Photocatalytic_Fe-Doped_CeO2_Nanoparticles https://books.google.fr/books/about/Production_of_Manganese_Ferroalloys.html?id=TlbJrzRqNxEC&redir_esc=y -

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Pays sédimentaire mais entre Liège et Charleroi, on se trouve dans une grande province sidérurgique. Il reste bien des questions avant de comprendre comment ce truc s’est formé. D’abord, les oxydes de manganèse sont plus stables que les oxydes de fer. La réduction peut se faire en haut-fourneau ou au four à arc mais elle demande des températures plus élevées et un potentiel en oxygène beaucoup plus bas. On ne cherche pas à extraire le manganèse seul mais un alliage fer + manganèse et on part d’un mélange de minerais, pour faire simple : hématite + pyrolusite. Il existe une série d’oxydes de manganèse à des degrés d’oxydation divers : MnO2, Mn2O3, Mn3O4, MnO. La pyrolusite, c’est MnO2, le plus oxydé. L’oxyde stable en présence de manganèse métallique, c’est MnO. Si on est à l’équilibre métal <> oxyde en l’absence de fer, la pyrolusite doit avoir disparu. Mais dans le monde réel, c’est plus compliqué : 1) Tout dépend quel est ce métal. En gros, comment se situe l’équilibre MnO2 <> Mn2O3 par rapport à FeO <> Fe ? Fe métal est peut-être stable en présence de MnO2 ? Le métal serait principalement du fer alors que la pyrolusite serait encore stable ? Il faudrait faire quelques calculs de thermochimie à condition de trouver les données pour chaque oxyde... 2) Il faut également penser qu’on est dans l’industrie et qu’on n’attend pas forcément que tout se mette à l’équilibre. On n’est plus dans l’échelle des temps géologiques. -

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

C’est Latruf qui a fait le plus dur, sans lui je n’aurais pas pensé au manganèse. Dans tous les cas, c’est un des plus beaux déchets que nous ayons vus sur le forum. Il a sa place sur une étagère mais il faudra en trouver une solide. -

Minerai ou roche : besoin identification merci

mr42 a répondu à un sujet de vani444 dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour vani444 et bienvenue sur le forum. Ce n’est pas un minerai mais probablement un déchet métallurgique. Ce caillou ressemble à un bout de ferraille mais il a du avoir une histoire compliquée : en partie fondu, cassé, légèrement oxydé plus tous ces cristaux verdâtres. Pour les cristaux , je ne sais pas mais si on suit l’idée de Latruf, ce serait de la pyrolusite. Dans ces conditions, il s’agit très probablement d’un morceau de « spiegeleisen », un alliage de fer et de manganèse utilisé en métallurgie. Si on retrouve de la pyrolusite, c’est probablement parce que la fabrication a échoué. En résumé, c'est un déchet de fabrication de ferromanganèse. -

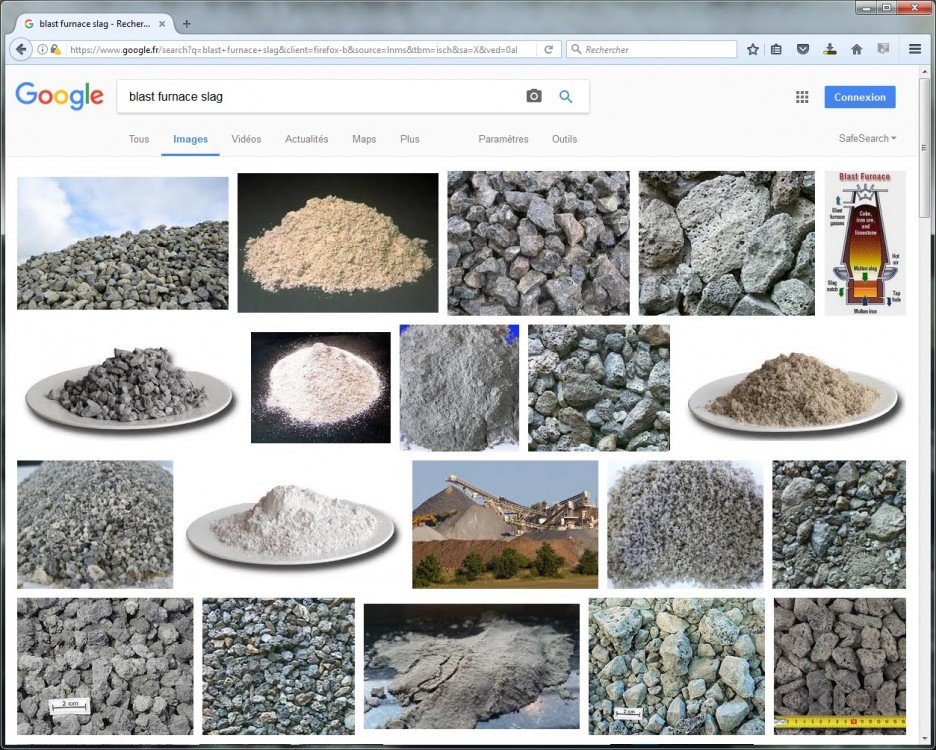

Bien entendu, il y a une assez grande diversité dans les laitiers sidérurgiques mais quand même, je ne pense pas qu’on puisse obtenir quelque chose de complètement noir et vitrifié comme ce qui est présenté ici. Les laitiers d’aciérie ou de convertisseur sont plus riches en fer et plus foncés mais je ne crois pas qu’ils puissent être aussi noirs. Je parle surtout des procédés modernes. Il ne faut pas oublier que ces procédés ont évolué au cours des siècles. Des procédés anciens ont pu donner des aspects plus variés, de moins bons rendements et des teneurs en fer plus élevées. Voici trois sites assez complets sur les laitiers sidérurgiques, le premier est en français : http://www.ctpl.info/presentation/les-laitiers-siderurgiques/ http://www.nationalslag.org/blast-furnace-slag http://www.slg.jp/e/slag/index.html Et pour finir, quelque chose qui pourrait nous être très intéressant. La National Slag Association américaine a édité un catalogue de déchets sidérurgiques en tous genres et de toutes les époques avec photos à l’appui. http://hist-met.org/nsc.pdf Il y a en particulier une photo qui ressemble de façon frappante au caillou dont nous parlons ici avec le commentaire : NSC Box 007B Site : unknown Date : Post-Medieval (19th century?) Description : Dense, dark green glassy slag which has been tapped or cast. Discussion : This is recorded as cupola slag. the cupola furnace (used for re-melting cast iron in foundries) is largely a 19th century phenomenon. Il ne s’agirait donc pas à proprement parler d’un laitier mais d’un résidu de cubilot (cupola en anglais) c’est-à-dire un résidu de fonderie relativement ancien.

-

Une petite recherche d’images pour montrer à quoi ressemble un laitier sidérurgique. Les laitiers sidérurgiques sont pauvres en fer et de couleur claire. Même les laitiers plus riches en fer des hauts fourneaux à plomb ne sont pas aussi noirs. Est-ce que c'est la même origine que sur l'autre sujet en cours? ?