Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

4714 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par ANDRE HOLBECQ

-

Les roches et minéraux : à quoi ça sert ?

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de le sablais dans Roche et pétrographie

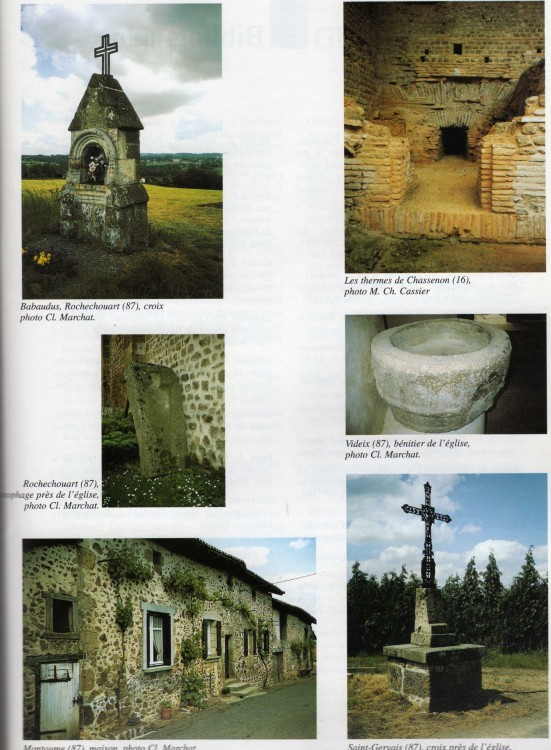

toujours plus fort et plus rare ces maisons, termes romains, bénitier etc ... construits avec des brèches d'impact de Rochechouart. Et voir aussi Minéraux & fossiles N°267 nov 1998 -

Les roches et minéraux : à quoi ça sert ?

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de le sablais dans Roche et pétrographie

serait-elle aussi la "craie de tailleur" grise et tendre qui sert à marquer le tissu avant la découpe ? Je croyais que c'était de la stéatite, une sorte de talc impur. -

Rudistes a Cap Blanc Nez

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de Spongebob dans Forum Fossiles et Paléontologie

jamais entendu parler, I have never heard something about Rudist at the Cap Blanc Nez this fragment of fossil is curious perhaps associated wit calcit vein. But impossible to say something clear. Sorry! -

Help ! Soutenez l'école des Poucets

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

veronique.maufay-gerstmans@wanadoo.fr voilà j'ai recopié d'après son message; excuse pour le temps mis à répondre ça m'avait échappé; cordialement et merci si ça pouvait arriver avant Noël ce se rait chouette non ? Merci les amis vous allez faire des heureux. -

Recherche spécialiste fossiles houillers du nord de la France pour TIPE

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de abaddon59 dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Ichtyosaure et bélemnites

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Fossiles et Paléontologie

"meme sans argumentation scientifique ,que je n'y crois pas." voilà une affirmation non scientifique, premièrement parcequ'il n'est pas question de croire ou pas , et deuxièmement il est anti scientifique de prétendre refuser un argument sans aucune argumentation de surcroit scientifique! cela ne se fait pas ! Grave ! Je ne peux pas laisser dire cela c'est un manque total de rigueur impardonnable en science!!! -

Ichtyosaure et bélemnites

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Fossiles et Paléontologie

je récapépette depuis le bédu ... Impossible de trouver un dinosaure (terrestre) bélemnitophage; autant demander à un éléphant de manger de la viande ou à un tigre de manger du pop corn. Das ist unmöglich ! It is impossible ! Nu se poate ! Ché pas possib fiu ! (Allemand, Anglais, Roumain, Chti) comme chacun sait le rostre de bélemnite est en aragonite, les bestioles qui disposaient de ce type de rostres , de leur vivant devaient atteindre une belle taille (entre 8 à dix fois la taille du rostre) des beaux "bétails" donc. Une orgie de belemnites impliquant un bourrage stomacal alourdissant l'animal en augmentant son coef de flottabilité ne pouvait que provoquer un délestage obligatoire, vital. Ces fossiles en forme de suppositoire sont bien pire que des treets, ils ne fondent ni dans la main n i dans la bouche ni ailleurs si vous voyez où je veux en venir. Il est évident que des pièces dures et pointues devaient immanquablement provoquer des réactions de rejet de l'estomac. De plus la place étant prise, plus moyen de manger autre chose, un inconvénient majeur évidemment. Tout plaide donc pour de la régurgitation. Je viens d'en discuter au club ce dimanche, un ami m'a informé que même des étoiles de mer ont été ainsi rejetées , vomies par quelque poisson inconnu (un texte du musée du Havre viendra confirmer cela dès que je le reçois). Donc beurk beurk beurk je maintiens mon interprétation, qui n'est pas seulement la mienne d'ailleurs. Si quelqu'un pouvait trouver ce qu'a écrit là dessus le professeur Peter Doyle ça ferait avancer le schmilblick -

Recherche spécialiste fossiles houillers du nord de la France pour TIPE

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de abaddon59 dans Forum Fossiles et Paléontologie

je vous recommande ce monsieur AMATEUR TRES ECLAIRE qui travaille avec le musée de Lille, il est membre de la SEGMG dont je suis secrétaire, il est très compétent pour identifier , il a une collection à tomber à genoux; recommandez vous de ma part: André Holbecq A part lui, je vous recommande le musée de la mine d'Auchel et leur livre ré- édité "12 au charbon." J'ai aussi une doc personnelle qui peut vous intéresser. Voir aussi à Lewarde: ils ont de la doc également. Vous pouvez aussi me rencontrer personnellement; je suis professeur de SVT , je fais des conférences en mineralogie, paléontologie, "météoritologie" et volcanologie (je préside le club VULCANO à Villeneuve d'Ascq) Vous pourriez me joindre en message privé, pour avoir mon téléphone . On peut se rencontrer un après midi, ou le sam ou le dim. L'idéal la semaine prochaine seulement les ap midi, ou après durant les vacances scolaires quand vous voulez. J'ai récemment piloté très précisément des étudiants d'Arras qui voulaient tout savoir sur le banc à Actinocamax plenus du Cap Blanc Nez; nous y sommes allés, on l'a trouvé et à portée avec échantillonnage + doc précise. D'où êtes vous ? Béthune vous connaissez ? Ce n'est pas trop loin ? Alors on se voit bientôt. Cordialement. ce matin j'étais en conférence à la SEGMG à Givenchy en Gohelle, je suis rentré à 15 h cet ap midi. Et hier matin je répondais à une interview d'une journaliste de la Voix du Nord pour un article qui a dû sortir ce dimanche mais sur Villeneuve d'Ascq. Un peu occupé parfois, mais on arrivera à se voir; je peux vous prendre en gare de Béthune si nécessaire. Bon maintenant je vais ranger le matos qu'on vient de me rendre pour une expo sur les dinos. à + -

Dinosaures finalement herbivore ???

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de Théophraste dans Dinosaures

voilà voilà, "y a ka " chercher , on finit par trouver: jamais mieux servi que par soi même, il paraît ... j'applique! Les Poacées (Graminées), nourriture des dinosauresCyril LangloisENS de Lyon Publié parCyril LangloisFlorence KalfounRésumé La découverte en Inde, dans des coprolithes (fecès fossilisées) de Dinosaures, de plusieurs structures siliceuses caractéristiques de différents groupes de Poacées (= Graminées) suggèrent (i) que ces plantes étaient déjà présentes et relativement diversifiées dès la fin du Crétacé (alors que les restes fossiles indubitables connus jusqu'alors ne remontaient qu'au Paléocène) et (ii) que les Poacées constituaient déjà une part notable de l'alimentation de certains grands dinosaures herbivores. -------------------------------------------------------------------------------- Table des matières Les phytolithes des végétaux La précipitation de silice dans les tissus végétaux Les phytolithes des Poacées, outil de détermination phylogénétique Les découvertes de Prasad et al. Quelques implications de ces nouvelles données Des Poacées dans le régime des dinosaures... et de qui d'autres ? Les paysages du Crétacé : quelle place pour les Poacées ? L'histoire évolutive des Angiospermes : une chronologie et une géographie à réviser ? Conclusion Bibliographie Une étude publiée dans la revue Science du 18 novembre 2005 [1] vient d'apporter des données inattendues sur deux domaines différents, l'évolution des plantes et l'alimentation des dinosaures herbivores non-aviens. L'analyse de fecès fossiles de grands dinosaures herbivores y a révélé la présence de petites structures siliceuses synthétisées dans les feuilles des Poacées (nom actuel du groupe des Graminées). Cette découverte prouve bien sûr que ces plantes entraient dans le régime alimentaire de ces dinosaures. Mais plus fondamentalement, elle repousse au Crétacé les dates d'apparition et de diversification des Poacées, que l'on ne connaissait jusqu'alors sous forme fossile que depuis le Paléocène. Cette découverte modifie donc les connaissances sur l'histoire évolutive des Poacées et plus largement remet en question les représentations de la végétation du Crétacé. Les phytolithes des végétauxQuiconque a déjà arraché machinalement un brin d'herbe ou une tige de graminée sait qu'il est facile de se couper par ce simple geste. Ce caractère abrasif de ces plantes s'explique en partie par le renforcement de leurs tiges ou de leurs feuilles par des dépôts de verre de silice (opale). Cette caractéristique n'est pas l'apanage des graminées ni du groupe des monocotylédones auquel appartiennent les graminées, mais elle y est particulièrement importante. Ce contenu en silice a des conséquences directes sur les mammifères brouteurs, dont les dents sont rapidement usées par cette nourriture abrasive. La précipitation de silice dans les tissus végétauxLa silice est présente dans tous les végétaux, mais en concentration variable selon les groupes. Elle provient directement de la silice dissoute dans la solution du sol, en général sous forme d'acide silicique (Si(OH4)). Cet acide silicique est pompé par les racines et entre ainsi dans la composition de la sève brute par des mécanismes encore mal connus. Les plantes les moins riches en silice pourraient n'utiliser qu'un mécanisme d'absorption passif (associé à l'absorption d'eau et au taux d'évapo-transpiration). Par contre, certaines plantes plus siliceuses, dont le riz [3] , effectueraient un pompage actif de la silice. La capture de silice et la quantité de silicium présente dans les différents végétaux sont en effet très variables : les Equisétinées (prêles) sont ainsi très riches en Si, qui imprègnent leur tige. Au sein des Angiospermes, les Monocotylédones sont en général plus riches en silice que les non-monocotylédones [4]. Cette silice précipite sous forme d'opale (SiO2, nH2O), en incrustation dans les parois végétales lignifiées ou sous forme de précipité dans le réticulum endoplasmique, à l'intérieur même de la cellule. Cette imprégnation des parois par l'opale assure donc une fonction de soutien complémentaire de celle de la lignine ainsi qu'une défense contre le broutage. On considère d'ailleurs souvent que cette minéralisation représenterait une adaptation à la pression écologique des herbivores. Ce renforcement des parois permettrait également une meilleure protection envers les champignons pathogènes [5] et une meilleure tolérance à la dessication. La précipitation de silice permettrait aussi de chélater des métaux toxiques comme l'aluminium ou le zinc [7]. Quoiqu'elle ne soit généralement pas prise en considération dans les compositions des engrais, la silice serait donc pourtant un constituant utile sinon nécessaire à la croissance des plantes. Les mécanismes de précipitation de la silice sont encore mal connus. Une hypothèse classique considére cette précipitation comme un phénomène passif liée à l'évapo-transpiration, dans la mesure où ces dépôts concernent en effet les régions de la plante où l'évapo-transpiration est la plus forte. Toutefois, Piperno et al. [6] ont constaté sur des cultures de courge (Cucurbita) que le dépôt d'opale ne s'effectuait que dans les cellules à paroi lignifiée. Ces auteurs proposent que, chez cette plante là au moins, la précipitation d'opale soit génétiquement contrôlée par l'intervention d'un locus dominant également impliqué dans le dépôt de lignine. Cependant, l'acide silicique présente une grande affinité pour les composés poly-hydroxylés qui entrent en jeu dans la synthèse de la lignine, ce qui pourrait aussi expliquer cette corrélation entre lignification et silicification [7]. Les dépôts de silice, en moulant les tissus qu'ils imprègnent, forment des structures appelées phytolithes (ou phytolites, "pierre de plante"), dont la forme varie selon celle de la cellule et donc, finalement, selon la plante qui les produit. Elles peuvent ainsi devenir des éléments de diagnostic taxonomique et prouver la présence d'un groupe de plante donné dans l'environnement. Les phytolites sont par conséquent devenues un objet d'étude pour les archéologues, qui tentent grâce à elles de reconstituer les environnements mais aussi les régimes alimentaires des populations passées. Figure 1. Phytolithes allongées vue au microscope. Agrandir l'image Source : H-G. Naton, Wikipedia Les phytolithes des Poacées, outil de détermination phylogénétiqueL'examen des phytolithes des Poacées actuelles a montré que certaines morphologies de phytolithes sont spécifiques de grands sous-groupes monophylétiques de Poacées. Ces phytolithes peuvent donc diagnostiquer la présence de ces Poacées dans les environnements, selon la même démarche que celle suivie par la palynologie : certains morphotypes s'avèrent caractéristiques de l'ensemble des Poacées à l'exception des lignées les plus basales, d'autres d'un premier grand sous-clade regroupant les bambous, le riz (Oryza), l'orge, l'avoine (Avena) et le blé (Triticum) -- clade BEP (Bambusoidés/Ehrhartoidés/Pooidés) -- d'autres encore du second grand sous-clade des Poacées (clade PACCAD), comprenant entre autres les actuels Mais (Zea) et le roseau (Phragmites). Tableau 1. Le bambou et le maïs, deux représentants respectifs actuels (parmi beaucoup d'autres) des clades BEP et PACCAD. Figure 2. Bambous en croissance. Nord du Vietnam Agrandir l'image Source : Cyril Langlois Figure 3. Zea maïs, le maïs actuel. Agrandir l'image Source : Livre du Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany Les découvertes de Prasad et al.Prasad et al. [1] ont analysé des coprolithes fossiles (c'est-à-dire des fécès fossilisées) provenant de Pisdura, au centre de l'Inde, un site situé en bordure des trapps du Deccan, ces immenses plateaux de laves d'âge voisin de la limite Crétacé-Tertiaire. Le site étudié serait donc daté du Crétacé très récent (Maestrichtien, vers 67 Ma). La présence dans les mêmes niveaux de fossiles de grands dinosaures herbivores non-aviens (Titanosauridés) conduit ces auteurs à attribuer ces fécès à ces animaux. Les Titanosauridés étaient des dinosaures sauropodes herbivores et quadrupèdes (proches morphologiquement et phylogénétiquement des fameux Brachiosaures et Diplodocus du Jurassique). Ils se distinguaient de ces derniers par un revêtement dorsal de plaques osseuses. Ce clade était apparemment présent sur tous les continents à la fin du Crétacé et ce groupe a sans doute compté les plus grands vertébrés terrestres qui aient jamais existé, certaines espèces approchant peut-être les 100 tonnes [9]. Figure 4. Reconstitution de Rapetosaurus krausei, un Titanosauridé découvert dans le Crétacé supérieur de Madagascar. Seuls les éléments squelettiques figurés en blancs ont été effectivement retrouvés. La barre d'échelle représente un mètre. Agrandir l'image Source : Kristina Curry Rogers and Catherine A. Forster, The last of the dinosaur titans: a new sauropod from Madagascar, Nature 412, 530-534 (2 August 2001) . Copyright © 2001, reproduit avec la permission de Nature Publishing Group Les auteurs ont dissous les coprolithes pour en extraire les microfossiles siliceux, phytolithes et diatomées d'eau douce en particulier. L'examen de ces restes leur a permis de caractériser plusieurs morphotypes de phytolithes et de les rapprocher des morphotypes connus chez les plantes actuelles. Ils ont ainsi découvert des phytolithes provenant probablement pour certains de Conifères, pour d'autres de palmiers, et surtout plusieurs morphotypes attribuables à des Poacées. Certains morphotypes ou certaines associations de morphotypes sont rapprochés des phytolithes des clades de Poacées actuels. La figure ci-après montre la correspondance obtenue entre certains morphotypes, indiqués par des carrés noirs et des flèches à droite, et une phylogenèse des Poacées dérivée de la phylogénie des Poacées actuelles proposée par le Groupe de Travail sur la Phylogénie des Herbacées (Grass Phylogeny Working Group, un consortium de chercheurs auteur en 2001 d'une phylogénie des Poacées actuelles). Figure 5. Affinités systématiques des morphotypes de phytolithes fossiles récoltés dans les coprolithes de Pisdura Voir le texte pour plus d'information. Sont ajoutées en vert les noms de quelques Poacées actuelles courantes. Agrandir l'image Source : Prasad V., Strömberg A. E. et al. , Dinosaur coprolites and the evolution of grasses and grazers. Science vol. 310, 18 novembre 2005 Jusqu'à présent, les macrofossiles de Poacées indubitables ne remontaient qu'au Paléocène ( ~ 55 Ma). Seuls des pollens attribués à des herbes de ce groupe permettaient de supposer qu'il existait des Poacées depuis la fin du Crétacé sur les continents de l'hémisphère Sud qui formaient l'ancien continent du Gondwana. À l'inverse, les études phylogénétiques faisant appel au principe de l'horloge moléculaire proposaient des dates plus anciennes (~ 83 Ma) pour l'apparition de ces Angiospermes. Les découvertes de ces auteurs confirment donc cette existence des Poacées à la fin du Crétacé. Mais de plus, les phytolithes retrouvés montrent déjà une large diversité et, de plus, aucun d'eux n'est attribuable aux groupes les plus "basaux" des Poacées, ce qui signifie que la diversité du Groupe étaient déjà élevée au Maestrichtien et que les deux sous-clades majeurs comptaient plusieurs représentants à cette époque. Quelques implications de ces nouvelles donnéesDes Poacées dans le régime des dinosaures... et de qui d'autres ?Les phytolithes récupérés dans ces déjections fossiles peuvent y avoir été incorporées par ingestion inconsciente de débris de plantes ou de terre mêlés à la nourriture, ou par une consommation volontaire des plantes productrices. Selon Prasad et al., étant donné que les morceaux d'opale récupérés présentent des états de préservation variables, les deux types d'ingestion devaient être à l'oeuvre et ces Sauropodes pouvaient prélever activement des Poacées. Néanmoins, la nourriture consommée était variée : conifères, cycadales, dicotylédones et herbes monocotylédones. Étant donné que les Monocotylédones actuelles contiennent beaucoup plus de silice que les Dicotylédones et les Conifères, le nombre relativement modeste de phytolithes de Monocotylédones récupérés implique que ces herbes ne constituaient pas une part majeure de l'alimentation de ces dinosaures. D'ailleurs, les dinosaures herbivores du Crétacé ne présentent aucune adaptation dentaire à la consommation de végétaux abrasifs et riches en silice. À l'inverse, nombre de mammifères brouteurs d'herbes du Tertiaire disposent de telles adaptations, en particulier l'hypsodontie : l'augmentation de hauteur de la couronne dentaire, qui prolonge la durée d'utilisation de la dent malgré son usure progressive. Cependant cette adaptation des Mammifères résulte aussi de ce que ce groupe ne dispose que de deux générations de dents (dents de lait et dents définitives). Chez les dinosaures non-aviens, comme chez les crocodiles, des dents étaient formées régulièrement et les dents usées, brisées ou perdues étaient rapidement remplacées : l'hypsodontie ne leur aurait donc pas apporté d'avantage évolutif particulier, surtout si les herbes ne représentaient qu'une partie de leur régime alimentaire. Par contre, il existait à la fin du Crétacé et au Paléocène un petit groupe de Mammifères encore assez mal connu, les Gondwanathères, rapprochés ou inclus dans le groupe éteint des Multituberculés. Ces mammifères présentent des dents typiquement hypsodontes et des représentants de ce groupe figurent parmi les fossiles trouvés en Inde dans des formations équivalentes à celles étudiées par Prasad et al. Il n'est donc pas exclu que ces animaux aient été des brouteurs d'herbes dès la fin du Crétacé et qu'une coévolution entre herbacées dures et herbivores brouteurs ait déjà été à l'œuvre, même si cette hypothèse reste très spéculative. Les paysages du Crétacé : quelle place pour les Poacées ?Une autre implication des données de Prasad et al. concerne la reconstitution et la représentation des paysages du Crétacé récent : jusqu'à présent, les représentations montraient des dinosaures évoluant dans des paysages dominés par les Conifères et les Cycadales. Il pourrait s'avérer nécessaire de réviser ces illustrations si la part réelle des Poacées dans les paysages étaient effectivement plus importante que ce que l'on supposait jusque là et si des pelouses à Poacées existaient déjà dans certaines parties du Gondwana. L'histoire évolutive des Angiospermes : une chronologie et une géographie à réviser ?L'histoire évolutive des Angiospermes est encore peu connue. Que les deux grands sous-clades de Poacées soient déjà relativement diversifiés au Crétacé récent tend à réconcilier les données fossiles et moléculaires sur une apparition de ce groupe au cours du Crétacé, peut-être vers -86 Ma. La diversification des Poacés se serait alors produite rapidement durant le Crétacé récent et une vingtaine de millions d'années aurait suffi à l'apparition de représentants des deux sous-clades. L'autre aspect de l'évolution des Poacées auquel cette étude apporte des éléments supplémentaire concerne l'origine géographique du groupe : les cartes ci-après rappellent la géographie de la fin du Crétacé. Figure 6. Répartition des continents il y a 86 Ma. Les contours actuels des terres émergées sont indiqués en rouge. Agrandir l'image Source : ODSN Figure 7. Répartition des continents il y a 66 Ma. Les contours actuels des terres émergées sont indiqués en rouge. Agrandir l'image Source : ODSN Une première hypothèse proposait que les Poacées soient apparues en Asie avant de s'étendre sur l'Inde puis sur le reste des continents sud qui représentaient l'ancien Gondwana. Cette hypothèse est considérablement affaiblie puisque la disposition des continents au Crétacé récent exclut tout contact entre l'Inde, alors isolée, et l'Asie (figures ci-dessus). Une deuxième possibilité serait l'apparition du groupe en Inde puis son expansion sur les continents de l'hémisphère Nord, Asie puis Amérique du Nord, au cours du tertiaire. Selon Prasad et al., cette hypothèse n'est que peu soutenue, car les pollens d'herbes Paléocène - Éocène sont beaucoup plus rares dans le registre fossile des continents septentrionaux que dans celui des continents méridionaux. Dernière solution, favorisée par les auteurs, une origine "gondwanienne" des Poacées, sur l'un des continents de l'hémisphère sud, suivi d'une diversification du groupe soit par dispersion des populations sur des masses continentales relativement séparées soit par vicariance (diversification par division de la population initiale du fait de la séparation des masses continentales). Les Poacées auraient pu, dans ce cas, apparaître en Inde ou ailleurs sur les terres du Gondwana avant la complète dislocation de ce supercontinent. le point important est que les deux sous-groupes (BEP et PACCAD) devaient déjà avoir une extension géographique suffisante pour se trouver en Inde lorsque ce bloc a définitivement perdu ses connexions avec les autres masses gondwaniennes. ConclusionCette étude de débris siliceux microscopiques récupérés dans des fossiles d'ordinaire bien peu "médiatiques" amènent donc des résultats importants et soulèvent de nouvelles questions. Certaines, comme le régime alimentaire des Gondwanathères ou la place des Poacées dans les paysages du Crétacé, ne sont pour l'heure que des conjectures ou des pistes de recherche à approfondir. Le résultat principal reste l'extension dans le crétacé du registre fossile des Poacées et le rapprochement qu'il permet avec les résultats de phylogénie moléculaire. Il souligne encore l'utilité fondamentale de la recherche d'échantillons sur le terrain, seule à même d'apporter des données concrètes en faveur ou en défaveur des hypothèses formulées à partir d'autres approches (phylogénie, géochimie, etc.). Ces travaux ont aussi l'intérêt de rappeler que les paléontologues tentent de "faire parler" tous les matériaux fossiles à leur disposition et par tous les moyens disponibles. Si des moyens nouveaux comme la géochimie des isotopes stables sont de plus en plus mis à profit, ils ne font que s'ajouter à une panoplie d'approches plus "classiques" mais indispensables. BibliographiePrasad V., Strömberg A. E. et al. , Dinosaur coprolites and the evolution of grasses and grazers. Science vol. 310, 18 novembre 2005 Piperno, Dolores R. et Hans-Dieter Sues, Dinosaurs dined on grass. Science vol. 310, 18 novembre 2005 Mitani M. et Ma, J., Uptake system of silicon in different plant species. Journal of Experimental Botany 56 (414), 2005 Hodson, M. J. et al., Phylogenetic variation in the silicon composition of plants. Annals of Botany, 2005 Hammerschmidt, R. Silicon and plant defense: the evidence continues to mount. Physiological and Molecular Plant Pathology 66(5), 2005 Piperno Dolores R. et al., Evidence for the control of phytolith formation in Cucurbita fruits by the hard rind (Hr) genetic locus: Archaeological and ecological implications. PNAS 99(16), 2002 Richmond Kathryn E. et Sussman Michael, Got silicon? The non-essential beneficial plant nutrient. Current Opinion in Plant Biology 6(3), 2003 ODSN. Make plate tectonic reconstruction. http://www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html Benton M. J., Vertebrate Palaeontology, 2nd edition. Blackwell, 2000. Mots clés : évolution, coprolithe, fecès, dinosaure, herbivore, poacée, graminée, structure siliceuse, débris siliceux, phytolithe, crétacé, angiosperme, fossile, hypsodontie, hypsodonte, alimentation, régime alimentaire, apparition des poacées, Gondwanathères -

Le jeu des proverbes

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de le sablais dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

"noir comme une gaillette" = sale comme un morceau de charbon -

Ichtyosaure et bélemnites

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Fossiles et Paléontologie

il n'y a pas de danger de trouver des rostres de bélemnites dans des coprolites de dinos puisqu'ils sont terrestres et les b. marines ! Faut réfléchir de temps en temps svp Et il n't a àpas qu'à Witby , si vous lisez bien tout ce que j'ai écrit: il y en a aussi à Peterborough comme le stipule l'article de presse, c'est donc bien connu ailleurs! Faut tout lire encore une info trouvée à l'instant: Des paléontologues anglais ont découvert des restes de coquilles vraisemblablement régurgitées par un ichtyosaure, qui vivait du temps des dinosaures. Les ichtyosaures étaient des reptiles marins. Ils se nourrissaient de petits poissons ou de crustacés primitifs. Ces animaux sont apparus vers 250 millions d'années avant notre ère et ont vécu jusqu'à 90 millions d'années. Du vomi bien conservé Des traces de vomi fossilisé, datant de 160 millions d'années, ont été trouvées à Peterborough, en Angleterre. Des paléontologues anglais ont découvert des restes de coquilles vraisemblablement régurgitées par un ichtyosaure, qui vivait du temps des dinosaures. Les ichtyosaures étaient des reptiles marins. Ils se nourrissaient de petits poissons ou de crustacés primitifs. Ces animaux sont apparus vers 250 millions d'années avant notre ère et ont vécu jusqu'à 90 millions d'années. Les coquilles retrouvées sont des restes de belemnites, mollusques abondants au jurassique et au crétacé. Celles-ci sont apparentées aux calmars, aux pieuvres et plus particulièrement aux seiches. Ces belemnites apportent des indications sur les habitudes alimentaires des ichtyosaures. Peter Doyle, professeur à l'Université de Greenwich, estime que les marques présentes sur les coquilles ont été causées par l'acide gastrique de l'estomac du reptile. Ceci indique que les ichtyosaures régurgitaient certaines parties de leurs proies afin d'éviter une indigestion ou d'endommager les tissus de leurs organes internes. Les scientifiques ont retrouvé des centaines d'ichtyosaures fossilisés, bien conservés dans la roche, en Amérique du Nord et en Europe. Quand un ichtyosaure mourrait, son corps tombait au fond de l'eau où il était recouvert de sédiments et se transformait en fossile. -

Oh by jove, christmas pudding, I love

-

Dinosaures finalement herbivore ???

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de Théophraste dans Dinosaures

L’herbe existait au temps des dinosaures Jusqu’à présent, on pensait que l’herbe n’existait pas à l’époque où les dinosaures dominaient le monde. En effet, les plus anciennes preuves de l’existence de l’herbe avaient 55 millions d’années, soit à la fin du Paléocène. Les forêts tropicales étaient alors dominantes. En Europe, le paysage était constitué de marécages tropicaux avec des sous-bois composés de fougères, de prêles et de palmiers. La théorie voulait que ce soit surtout pendant l’Oligocène et le Miocène que les forêts tropicales cédèrent progressivement la place à des prairies plus sèches. Or, selon une étude publiée dans la revue Science, cette théorie est remise en cause. L’équipe de Caroline Strömberg, du muséum d’histoire naturelle de Stockholm, a découvert en Inde les traces de la consommation d’herbe dans des excréments fossilisés. Ces chercheurs étudiaient le régime alimentaire de grands dinosaures herbivores, les titanosaures, qui vivaient dans le sous-continent indien. Dans les coprolithes se trouvent des cristaux de silice fabriqués par les cellules des plantes, les phytolithes. Strömberg et ses collègues s’attendaient à trouver des phytolithes issus de conifères ou de cycadées. Ils ont donc été surpris de tomber sur ces petits cristaux qui ne ressemblent qu’à ceux de l’herbe. Crâne de Titanosaure C’est à leurs os énormes que les titanosaures « lézards géants » doivent leur nom emprunté aux Titans de la mythologie grecque. Argentinosaurus, un titanosaure, est considéré comme le plus grand des dinosaures ayant existé. Le Crétacé supérieur est l’âge d’or des titanosaures. Ces gigantesques herbivores s’étaient alors répandus sur l’ensemble des continents. Pour l’instant, il serait abusif de penser que ces herbivores pâturaient dans des prairies herbeuses. L’analyse des coprolithes indique que les graminées représentaient une petite part de l’alimentation des dinosaures. L’herbe est donc longtemps restée une denrée rare à la surface de la terre. Cependant, cette découverte est primordiale pour la paléobotanique et donc la reconstitution des climats du passé. -

minéral sur mars

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de cumengeite dans Forum Minéraux et Minéralogie

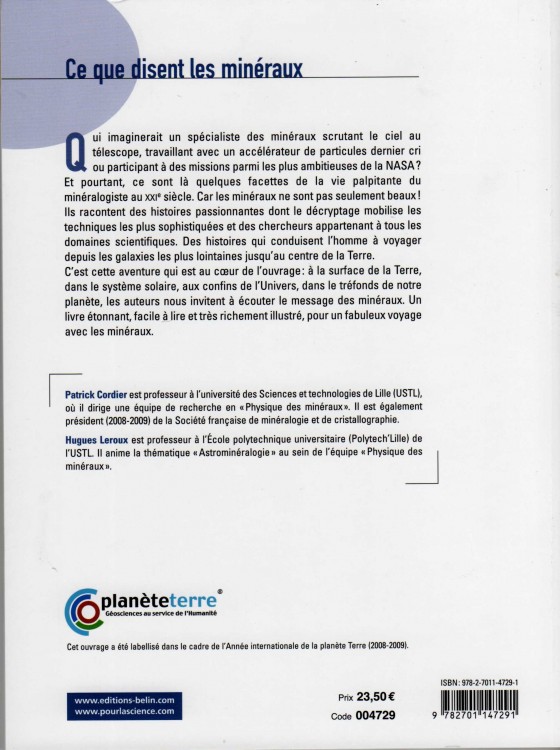

ouiouioui superbement illustré et lisible par petits bouts , deux pages à la fois , pas plus, je n'ai pas l'autorisation de montrer l'intérieur , tous mes copains qui l'ont feuilleté m'en on demandé un . Sans hésitation c'est du super, du beau, du nouveau! -

c'était St Nicolas qui revenait à fond la caisse ayant oublié quelques livraisons, il avait dopé son âne qui, tel le bip bip poursuivi par le coyotte, a laissé cette trace aveuglante vu que son âne a dérapé sur un banc de pyrite marcasite qui affleurait sur la plage du Blanc Nez, ça a fait des étincelles phénoménales, visibles à Lyon... Videudiouss! cha alors! Mi, j'auro jamais pinché k'chéto possib , et pourtin j'ai point forcé such chuchmourett, j'ai même pas mis enn bistoul din min café Ché p'tet l'gnieff d'Houlle, faudra fair gaff, HEIN ! Alain et Mehdi kok vous in pinchez , vouzott ? P'tett k' Dellencrater y sait kekoss... Alors kok ché k'cha fiu ? à moins que ce ne soit le Père Noël qui se dépêchait de fournir , histoire de pouvoir rester au chaud chez lui le 25 décembre, parcequ'à la longue, ça le fatique de faire l'équilibriste sur les toits, surtout quand il y a du verglas. Ce n'est plus de son âge! Il voudrait bien faire comme tout le monde et rester dans ses pantoufles :coucou!: JOYEUX NOEL A TOUS ET QUE LE VIEUX BARBU VOUS APPORTE UN BEAU CAILLOU MAIS ATTENTION TOUS LES " PAS SAGES " RECEVRONT UNE GAILLETTE PAR AIR CAFOUGNETTE Ché chti y parlent aux chtis et aux zott aussi . Zavez compris mes gins ? A dé les bio bradés !

-

minéral sur mars

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de cumengeite dans Forum Minéraux et Minéralogie

voilà une bonne idée, attention cependant bien que très bien illustré il nécessite une très bonne culture scientifique, c'est du niveau de bons élèves de terminale S , n'empêche que si tu ne comprends pas tout, tu pourras toujours nous poser des questions ou garder le plus difficile pour plus tard; mais achête le vite avant que le stocke ne s'épuise, un conseil d'ami -

Oui mais pas d'océan au centre de la Terre cependant , bien cachée au sein des cristaux, il y aurait autant d'eau dissimulée dans des minéraux du manteau terrestre que dans les océans de surface: Non je ne rigole pas, évidemment il y a les lacs lers rivières, les mers, les océans ...ça tout le monde le sait mais ... sous nos pieds en dessous de la lithosphère dans le manteau terrestre là où ça chauffe là où ça presse infiniment fort il y a aussi , tenez-vous bien, la même masse d'eau que dans tous les océans de la surface terrestre. Pourtant pas d'océan interne comme croyait Jules Vernes dans son voyage au centre de la Terre, mais de l'eau au sein des minéraux, dans les cristaux. Il existe, et l'expérience l'a prouvé, des minéraux capables de stocker de l'eau sous des pressions colossales identiques à celles du manteau inférieur. Connaissiez vous la WADSLEYITE minéral de la zone de transition du manteau (Mg,FE)2 SiO4 avec 3% de son poids en eau ! Un calcul a même donné une estimation à 10 puissance 24 Kg d'eau ce qui se cache au sein des minéraux en grande profondeur. Soit 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kg ce qui se lit: 1 quadrillion de Kg Vous pouvez vérifier le sérieux de mes affirmations dans l'excellent livre de Patrick Cordier et Hugues Leroux qui vient de sortir et dont voici la couverture (à lire absolument! Passionnant! Indispensable!)

-

minéral sur mars

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de cumengeite dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

minéral sur mars

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de cumengeite dans Forum Minéraux et Minéralogie

et si vous saviez ... sur Terre aussi ! Non je ne rigole pas, évidemment il y a les lacs les rivières, les mers, les océans ...ça tout le monde le sait mais ... sous nos pieds en dessous de la lithosphère dans le manteau terrestre là où ça chauffe là où ça presse infiniment fort il y a aussi , tenez-vous bien, la même masse d'eau que dans tous les océans de la surface terrestre. Pourtant pas d'océan interne comme croyait Jules Vernes dans son voyage au centre de la Terre, mais de l'eau au sein des minéraux, dans les cristaux. Il existe, et l'expérience l'a prouvé, des minéraux capables de stocker de l'eau sous des pressions colossales identiques à celles du manteau inférieur. Connaissiez vous la WADSLEYITE minéral de la zone de transition du manteau (Mg,FE)2 SiO4 avec 3% de son poids en eau ! Un calcul a même donné une estimation à 10 puissance 24 Kg d'eau ce qui se cache au sein des minéraux en grande profondeur. Soit 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kg ce qui se lit: 1 quadrillion de Kg Vous pouvez vérifier le sérieux de mes affirmations dans l'excellent livre de Patrick Cordier et Hugues Leroux qui vient de sortir et dont voici la couverture (à lire absolument! Passionnant! Indispensable!) -

Des pierres oui , mais taillées .

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de charlton dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

aucune idée d'autant que le trône initialement n'était pas contre le mur de l'église mais sous un chêne -

Influence de la Géol Miné Paléonto volcano séismes sur les monuments

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de Kayou dans Forum Géologie

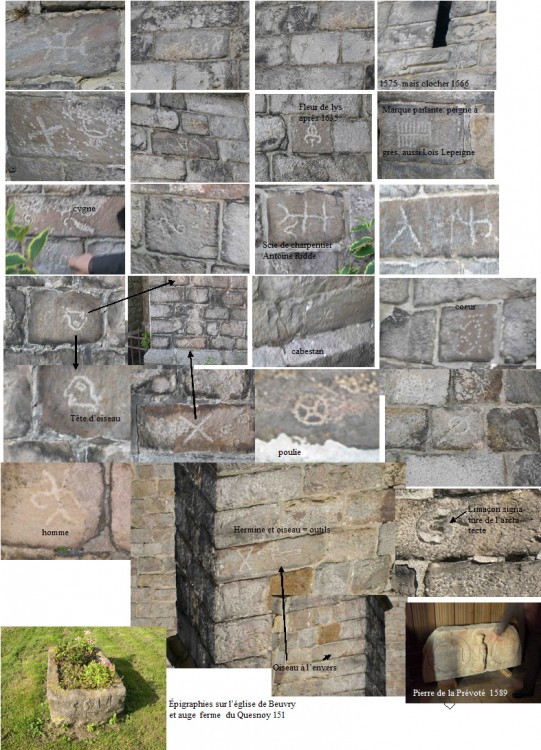

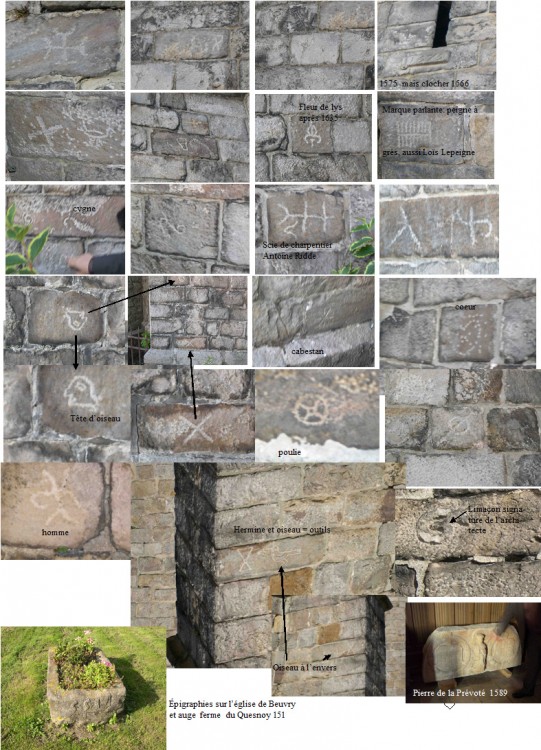

un détail le colimaçon, signature de l'architecte à côté du portail de l'église St Martin de Beuvry (62) et la roue des charretiers avec les lettres R et t initiales très probables du chef charretier, dont le R porte deux cornes , en homage aux boeufs qui rapportaient les grés du flanc nord de la butte de Beuvry et grimpaient la pente péniblement pour arriver à l'église -

Influence de la Géol Miné Paléonto volcano séismes sur les monuments

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de Kayou dans Forum Géologie

-

Influence de la Géol Miné Paléonto volcano séismes sur les monuments

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de Kayou dans Forum Géologie

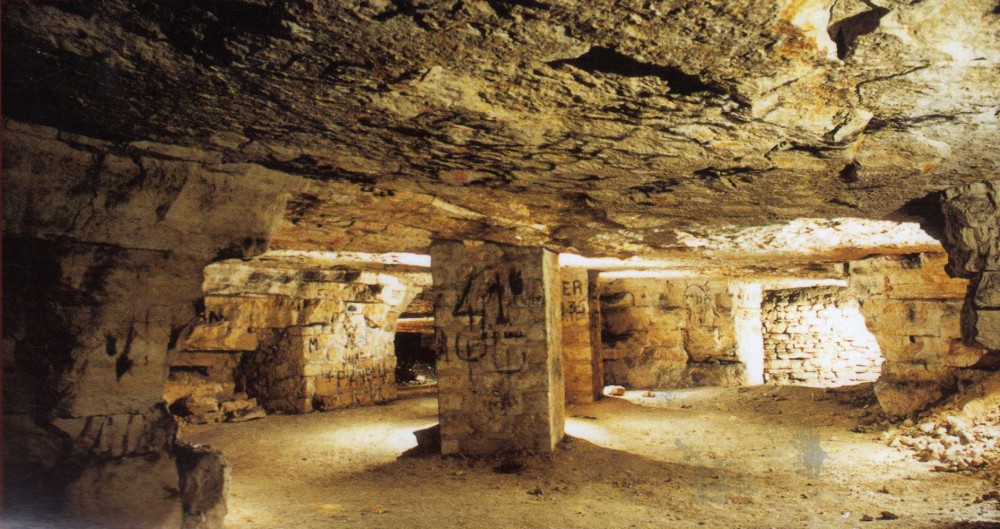

à Paris dans le calcaire Lutétien des quais de la Seine et aux environs du Louvre on peut reconnaître ces gastéropodes nombreux (Cérithes) vue d'une carrière dans le Lutécien sous le Val de Grâce exploitée au 14è siècle. -

Des pierres oui , mais taillées .

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de charlton dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

-

Des pierres oui , mais taillées .

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de charlton dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

encore quelques épigraphies sur les murs externes de cette église:tête d'oiseau , peut être le nom de celui qui y travaillait un certain Monsieur Loiseau ? Sur un autre grés un autre oiseau entier et à l'envers avec une herminette stylisée