Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

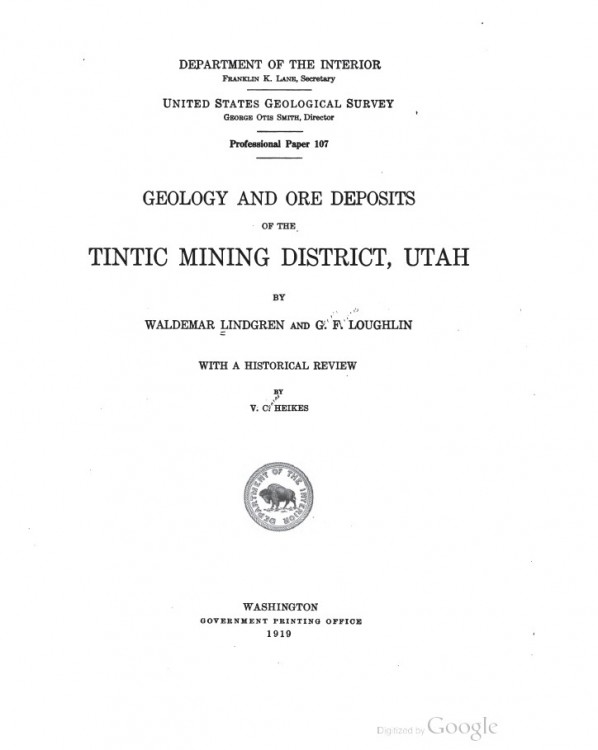

Un document intéressant trouvé sur internet. Il est assez ancien mais au moins il est en accès libre. C'est de la chimie de base, je ne pense pas que les connaissances de l'époque soient complètement obsolètes. Les auteurs présentent l'hydrozincite comme un résultat d'une altération de la smithsonite. Ils parlent de gisements situés en Utah mais le processus doit être plus général. Il est dont tout à fait possible que dans le cas présent les deux minéraux cohabitent, l'altération du premier n'étant que partielle. Une petite photo sous UV courts en zoomant au maximum, champ de 3 mm. Les partie fluorescentes (gris bleuté) semblent effectivement posées sur la croûte blanche (en gris plus sombre sur la photo) alors que le substrat apparaît en noir. S'il fallait coller une étiquette, ce serait plutôt : « smithsonite partiellement altérée en hydrozincite ». Qu'en pensez-vous ? -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Deux nouvelles vues pour montrer ce qui se passe en UV courts. La première est prise en lumière du jour. L'échantillon à déterminer est à gauche sur la photo. A droite, c'est un bout de cipolin blanc. Pour la photo en UV, je règle dans un premier temps la balance des blancs sur une cible neutre éclairée par la lampe UV. Avec la balance des blancs ainsi réglée, la couleur de fluorescence n'est plus polluée par les composantes visibles de la lampe UV. Sur la deuxième photo sous UV, on voit bien la fluorescence bleue mais elle est limitée à quelques zones de l'échantillon. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Le site Database of luminescent Minerals : http://www.fluomin.org/uk/fiche.php?id=416 précise que l'hydrozincite donne une faible fluorescence orange en UV longs et une très forte fluorescence blanc bleuté en UV courts. Pour la smithsonite, il indique une fluorescence rouge en UV courts. Si le choix est limité à ces deux minéraux, c'est bien vers l'hydrozincite que ça penche. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Oui, ça réagit en UV courts et c'est plutôt un blanc bleuté qu'un bleu franc. Encore une fois, mon équipement UV est du premier prix. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Pas évident, les UV. Ma lampe à UV long est de mauvaise qualité, elle arrose dans le visible et colore tout en bleu-violet. J'ai comparé avec d'autres minéraux blancs (quartz, calcite) et je ne peux pas dire que cet échantillon réagisse plus que les autres. Par contre en UV courts, l'échantillon prend une légère teinte bleue, vraiment légère mais à côté des minéraux blancs, on voit la différence. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Troisième échantillon, même origine, champ 6 ou 7 mm. Cette fois, c'est un placage blanc fait de nombreuses petites boules sans forme cristalline nette. Celui-là est assez abondant sur le site, j'ai pu faire quelques essais : 1) il est soluble dans l'acide chlorhydrique avec effervescence, 2) j'en ai passé un peu au spectrographe : il y a du zinc. Donc probablement carbonate de zinc plus ou moins hydraté... Mais ça laisse encore au moins deux possibilités: Hydrozincite ? Smithsonite ? -

J'avais ouvert un sujet sur la Namibie pour parler de ce que l'on peut trouver sur place. Si la modération pense qu'on peut fusionner les deux sujets, pourquoi pas... http://www.geoforum.fr/topic/26749-mineraux-retour-de-namibie/?hl=namibie

-

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

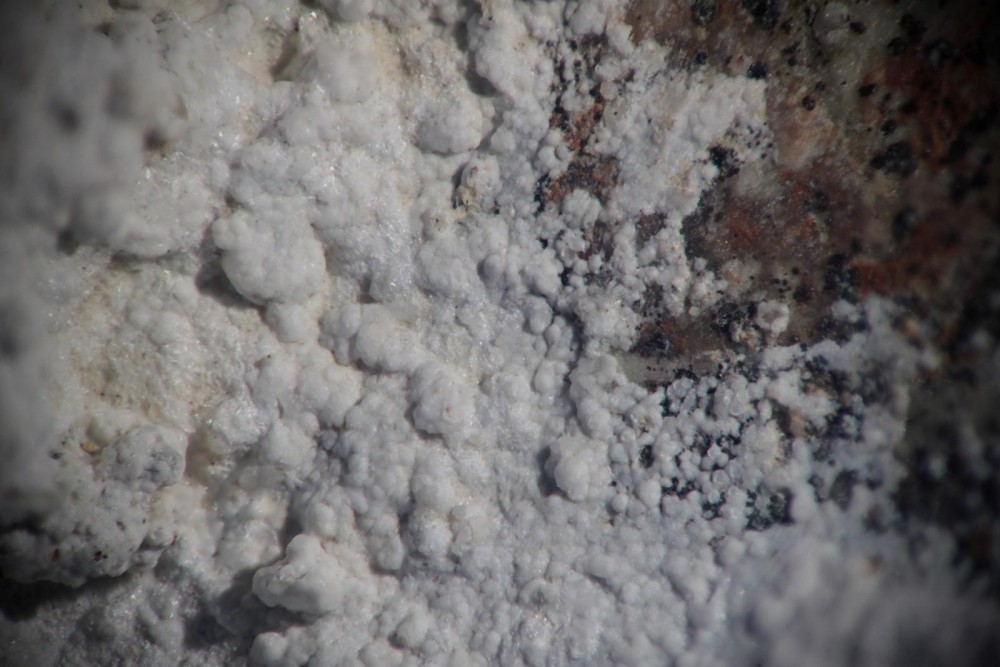

Merci Pablo pour cette piste très intéressante. J'ai fait une petite recherche sur internet avec les mots linarite + HCl et je trouve notamment ce petit échange sur géoforum où 3frangin dit la même chose que toi : « la linarite se teinte en blanc au contact de HCl » http://www.geoforum.fr/topic/8006-linarite/ En cherchant un peu plus, j'ai trouvé ce site italien qui donne l'explication: http://it.inforapid.org/index.php?search=Linarite La linarite est un sulfate mixte de cuivre et de plomb. Dans HCl dilué, le plomb forme des cristaux blancs de chlorure de plomb. Après, est-ce que ça se dilue ou pas, c'est peut être une question de temps, de concentration... En tout cas, ça se précise pour la linarite. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

J'ai réussi à détacher un petit fragment de cristal bleu (moins d'un dixième de mm) que j'ai recouvert d'une goutte d'HCl. Le résultat est assez surprenant. Le cristal se décolore en quelques secondes, il reste un résidu blanc qui ne semble pas se dissoudre même après plusieurs minutes. J'ai recommencé l'essai pour être certain de ne pas prélever le substrat en même temps que le cristal bleu mais le résultat est toujours le même. Une certitude, pas d'effervescence donc on peut écarter l'azurite. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Bon, je ne vais pas échapper à un test à l'acide. Je vais voir ce que je peux faire sans tout casser... -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Merci Alain pour cette intervention. Deuxième échantillon à déterminer, même origine que le précédent. C'est un mince placage d'une couleur bleue intense. On distingue quelques cristaux allongés groupés en éventail (champ 6 mm + détail) Azurite ? Linarite ? Il faudrait faire un test à l'acide mais vu la taille de l'échantillon, ce serait assez destructif et comment être certain de ne pas embarquer des minéraux du substrat ? -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Merci pour vos réponses. Belle unanimité, cette première question a été vite résolue. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais quand même savoir pourquoi le titre du sujet a été changé, sans une explication, même pas un MP... -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

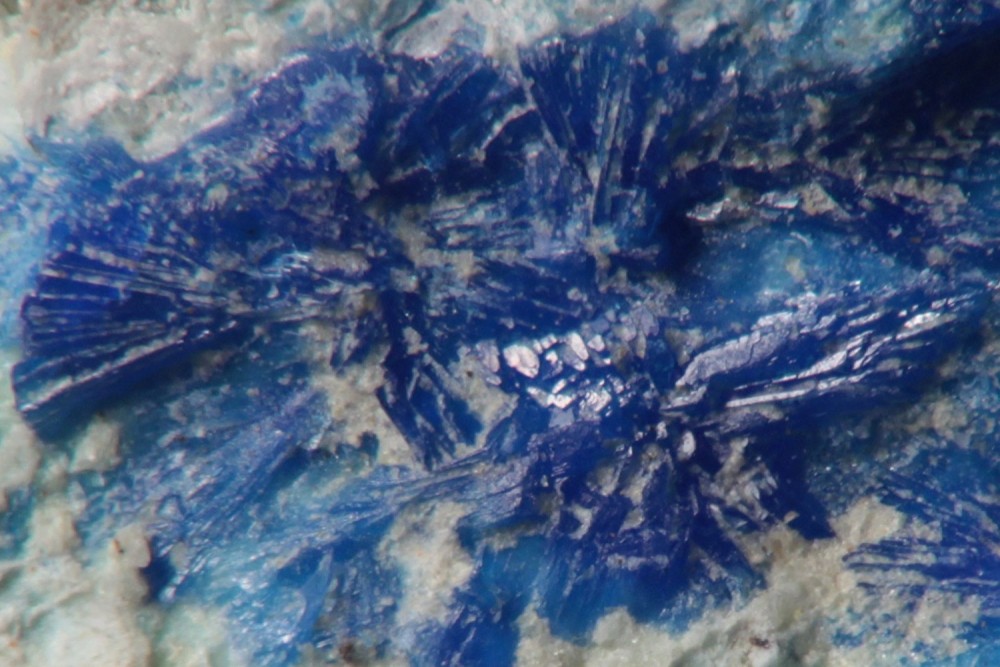

Merci Baboune, je n'ai pas l'habitude de ce minéral mais après un rapide coup d'œil sur les bouquins, c'est assez convaincant. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

En regardant de plus près (champ 6 mm + détail) on observe des gerbes de minuscules cristaux très allongés incolores et transparents. Difficile de déterminer le système cristallin mais en zoomant au maximum on peut apercevoir quelques terminaisons : ce sont des faces planes inclinées par rapport à l'axe du cristal. La section est très aplatie, les cristaux ressemblent plus à des lames qu'à des aiguilles. Du gypse ? -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Demandes d' identification de minéraux

Tout d'abord, une série recueillie sur les haldes du Poyet, ancienne mine de plomb et d'argent près de Champoly, 42. Le premier est quasiment invisible à l'oeil nu, on dirait de la poussière, j'ai failli passer tout ça à la brosse ! Le support est un bloc de fluorine jaune traversé par une veine de sphalérite, c'est typique de la localité, je ne pense pas que ce soit un clandestin. -

Identification de quelques micro minéraux

mr42 a posté un sujet dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour à tous, En passant en revue des tas d'échantillons que j'ai accumulés depuis des années, je me retrouve avec quelques minéraux présents en très petites quantités qui ne permettent pratiquement aucun test. J'ai des idées sur la nature de certains mais j'aimerais un avis éclairé, merci d'avance. -

Silex taillé, comprendre et les reconnaître

mr42 a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Merci Bathollovien pour cette explication. Il a dû être abandonné dès son obtention d’où son aspect peu usé. Il semble quand même avoir été bien travaillé pour un simple déchet… -

Silex taillé, comprendre et les reconnaître

mr42 a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Aucune autre pièce de la même matière, taillée ou non. Je me dis aussi qu'il fallait des mains très fines pour se servir d'un truc aussi petit. -

Silex taillé, comprendre et les reconnaître

mr42 a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

-

Silex taillé, comprendre et les reconnaître

mr42 a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Allez, moi aussi je tente ma chance… Ça a vraiment l’air d’un silex taillé, la question porte plutôt sur son ancienneté : Il semble tout neuf, taillé de ce matin. Le lieu de découverte ne dira pas grand-chose : parmi des remblais sur un chemin de campagne du 63, il a probablement voyagé. Alors, paléolithique ou copie contemporaine ? -

Tourmaline mais d'où?

mr42 a répondu à un sujet de lagardemineraux dans Demandes d' identification de minéraux

Bonsoir, cela ressemble beaucoup à ce que l'on trouvait à la Chaumette, près de Saint-Chély: faisceaux de tourmalines dans des pegmatites à gros grains de quartz et feldspath rose pâle... -

Jeux et jouets en rapport avec la minéralogie .

mr42 a répondu à un sujet de Nodarref dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Et le volcan dans la purée M...e, ça compte? https://www.youtube.com/watch?v=-Ew0nZaie6I -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

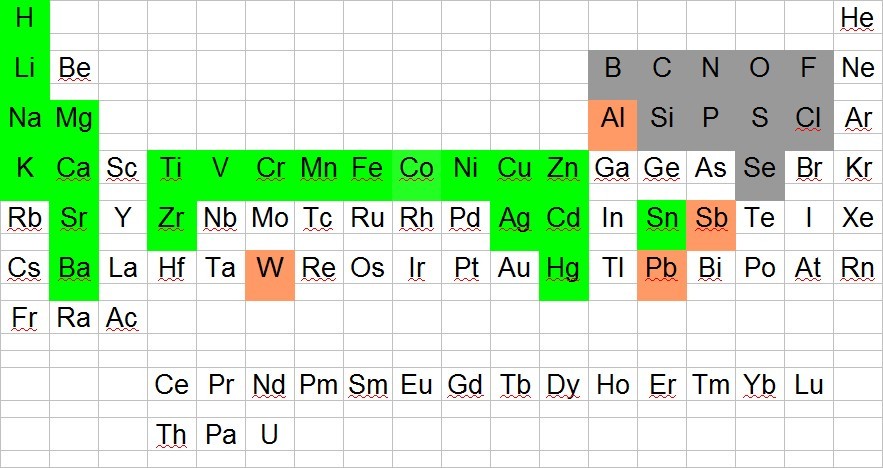

Bonsoir Néodyme, C'était aussi ma motivation première, obtenir des indications sommaires sur la composition de minéraux et puis je me suis laissé prendre au jeu... En bref, on va surtout chercher à détecter la présence de tel ou tel élément chimique. Si on arrive à reconnaître la vingtaine de spectres atomiques les plus fréquents, on aura déjà fait un gros progrès par rapport à un test de couleur de flamme. Pour y parvenir, pas besoin d'aller très loin. A 0,1 mm, on doit pouvoir identifier ce qui est identifiable tant qu'il s'agit d'un seul élément. Une meilleure précision peut devenir nécessaire en si deux éléments sont présents dont l'un présente un spectre plutôt envahissant comme le fer. Passer de 0,1 à 0,05 ne devrait pas poser de difficulté et peut s'avérer utile. Avec une fente de 0,05 mm, on doit atteindre une précision inférieure au nm sans collimateur. Pour le collimateur, une focale de 50 mm est un peu juste, il faudrait plus. Il y a quand même des limites. Une première limitation tient à la nécessité de mettre les échantillons soit en solution soit sous forme de poudre. Avec un pilon et un mortier en porcelaine, j'arrive à broyer jusqu'à une dureté de 5. Ensuite, certains éléments réagissent bien, d'autres difficilement voir pas du tout. Dans le tableau joint, j'ai pointé les éléments que j'ai pu tester à ce jour. En vert ceux qui réagissent bien, en orange ceux qui sont plus difficiles à identifier, en gris ceux qui ne réagissent pas et en blanc ceux que je n'ai pas testés. Plus on va vers la droite du tableau périodique et plus c'est difficile. Il y a des raisons fondamentales à cela. Les alcalins et alcalino-terreux sont les plus faciles à identifier, ils réagissent facilement et présentent des spectres simples. Les métaux de transition réagissent bien mais peuvent présenter des spectres assez complexes, le tungstène donne un grand nombre de raies dont aucune ne domine vraiment. Dans ce cas, il peut être utile de gagner en résolution. Je pense que les métaux lourds du bas du tableau poseront plus ou moins le même problème. Pb, Al, Sb réagissent plus difficilement et présentent peu de raies exploitables dans le visible. Enfin les métalloïdes sont le plus souvent indétectables. On peu parfois les observer indirectement. C'est ainsi que la fluorine et la calcite présentent des bandes spectrales différentes et bien visibles dues à des liaisons CaF ou CaO mais les formes cristallines ou les tests de dureté suffisent à les départager. Alors, pour l'arsenic, ce n'est pas gagné d'avance mais je ne l'ai jamais testé. Le risque toxique est à prendre au sérieux. Il faut commencer par se documenter sur les risques propres à chaque élément, utiliser les quantités minimales nécessaires (en gros, la taille d'un grain de riz suffit) effectuer les tests dans une pièce bien ventilée, nettoyer après les essais... Les risques sont importants dès que l'on manipule des produits pulvérisés, des gants peuvent être nécessaires. Il est clair que je n'irai pas tester des composés d'uranium par cette méthode. -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

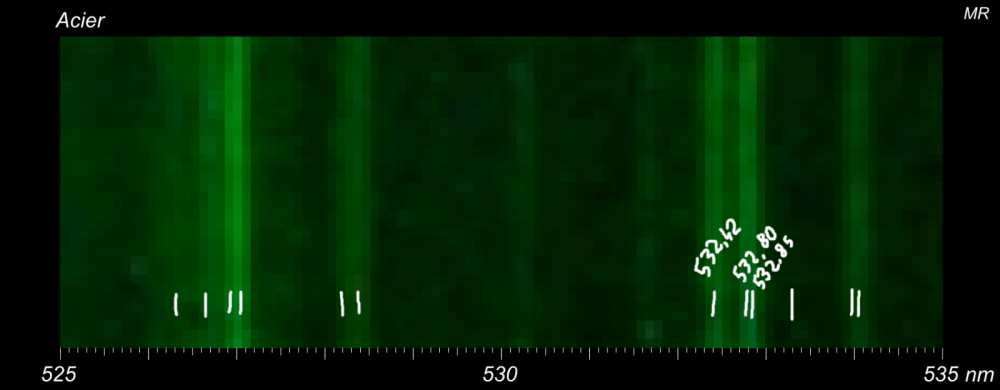

Détail du précédent. Un pixel correspond approximativement à 0,1 nanomètre, soit un angström. Les marques blanches correspondent aux principales raies signalées par le NIST pour le fer sur cette plage. On arrive à séparer des raies distantes de 0,4 nanomètres. -

Spectrographie et identification des minéraux

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

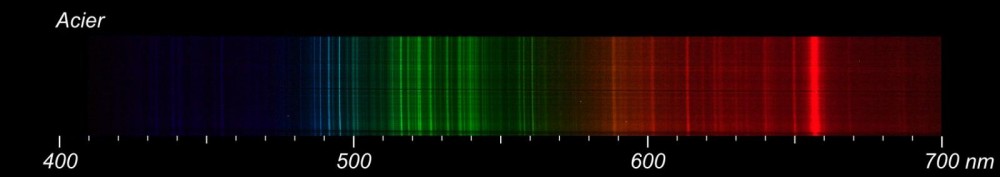

Un exemple de spectre obtenu avec ce montage sur un échantillon d'acier. Sur l'original on distingue environ 150 raies. La photo présentée ici a du être réduite.