Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

Fluorine cubique avec fantôme octaédrique

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui, il y a un air de famille. Le cube gemme, l'octaèdre semble également givré... -

Fluorine cubique avec fantôme octaédrique

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Encore plus près, champ 6 mm : les octaèdres sont bien situés à l'intérieur des cubes. Les octaèdres sont faciles à repérer grâce à leur aspect givré alors que les cubes sont d'une grande limpidité et très difficiles à photographier. Il semble que plusieurs cubes se sont développés le long de certaines arêtes de l'octaèdre. L'alignement de ces cubes n'est pas parfait. L'octaèdre est couvert d'embryons de cristaux, probablement de quartz. -

Fluorine cubique avec fantôme octaédrique

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Il a dormi dans une boite pendant des années avant que je me décide à le nettoyer. C'est alors que j'ai remarqué l'étrange aspect des cubes. -

Fluorine cubique avec fantôme octaédrique

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Forum Minéraux et Minéralogie

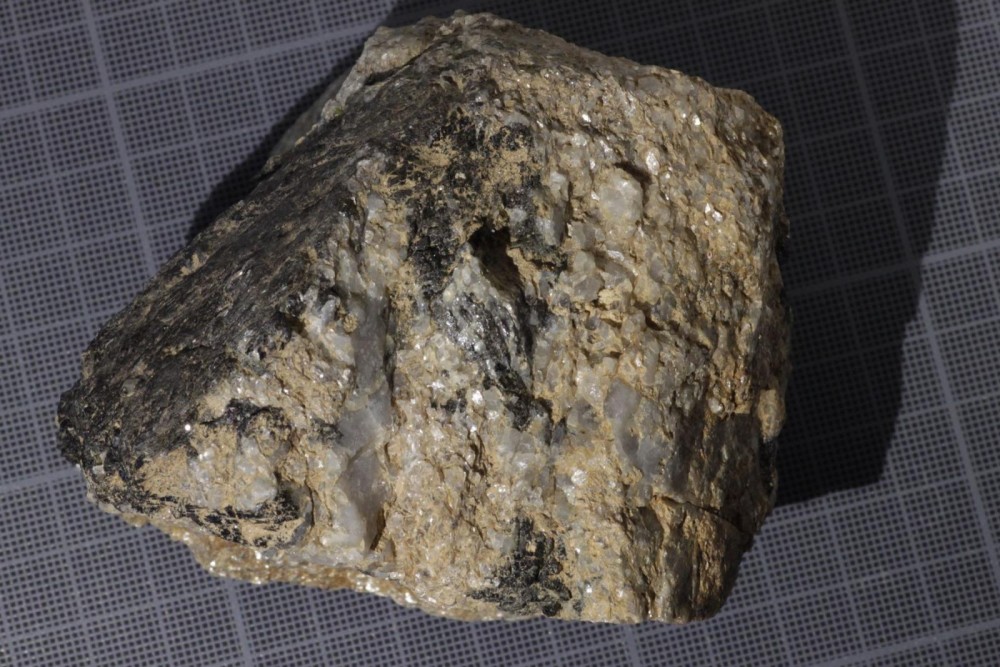

Deux vues d'ensemble du caillou. D'un côté c'est de la fluorine massive verte et violette, banale à Marsange. De l'autre, une couche de fins cristaux de quartz avec quelques petits cubes de fluorine incolore, rien d' emballant à première vue. -

Trouvé à Marsange il y a quelques années. Largeur de champ : 6 mm. Les « plans de symétrie » du cube et de l' octaèdre semblent bien parallèles comme dans les bouquins de cristallographie. Le cube et l'octaèdre doivent former un seul et même cristal qui a connu une croissance en deux étapes, d'abord octaédrique et ensuite cubique.

-

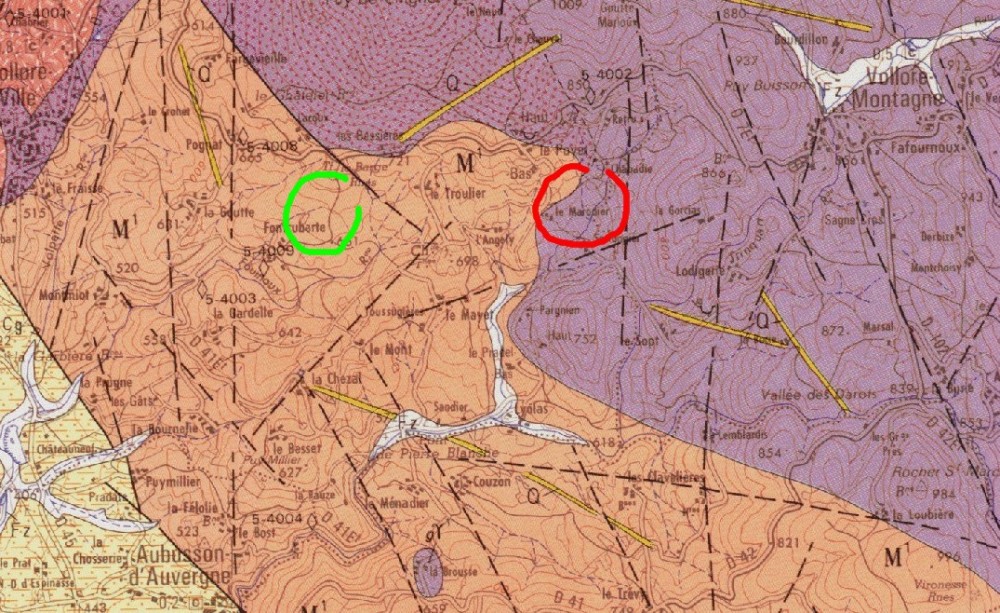

Merci de relancer ce sujet, ça tombe bien. C'est la deuxième fois que je trouve des indices d'améthyste du côté de Vollore-Montagne mais comme d'habitude, pas d'affleurement. Quelqu'un peut-il confirmer la présence d'améthyste dans ce secteur?

-

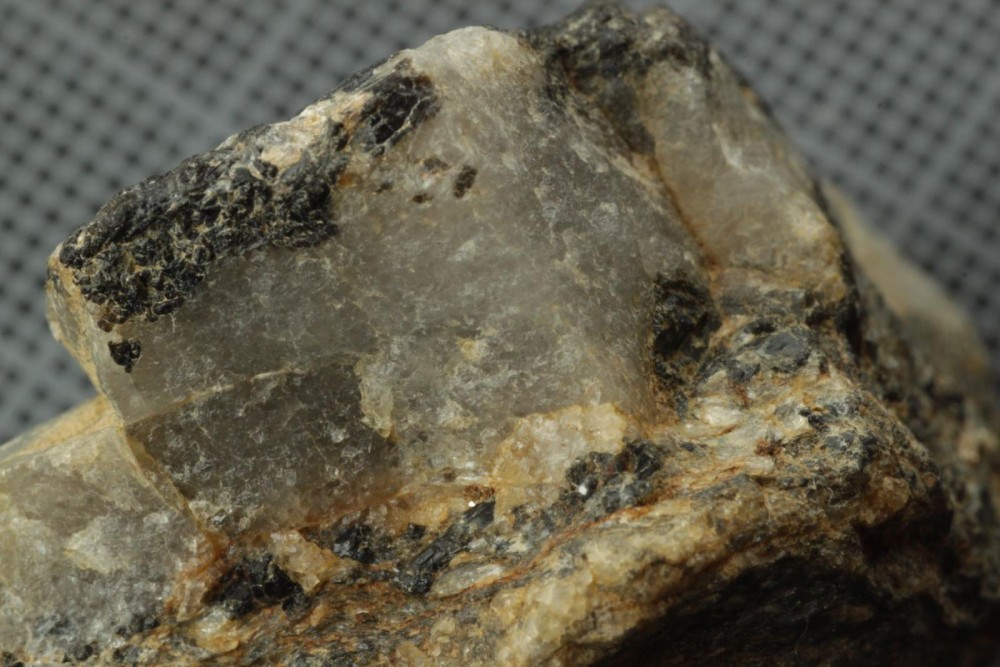

Merci Serge, Pegmatite, pourquoi pas, mais avec de tout petits cristaux. A un endroit, en travers d’un chemin, on voit un alignement de morceaux de quartz avec des plaques de tourmalines, du mica pas loin, il pourrait bien s’agir des restes d’un filon mais il faudrait défoncer le chemin pour en être certain. Qu’est ce qui a pu provoquer le regroupement des minéraux de chaque espèce sans conduire à la formation de grands cristaux ? J’ai relu ton explication du message 12, il faudrait juste remplacer les filons de leucogranite par l’intrusion d’un fluide de type pegmatite dans des roches de type micaschistes : le mica était déjà en place, la disposition finale résulterait d’une dislocation des blocs de mica avec un peu de diffusion ? Mais ça n’explique pas l’orientation aléatoire des cristaux de mica : peut-on l’expliquer par une érosion de l’encaissant suivi d’une redéposition par le fluide ? Contrairement au mica, les cristaux de tourmaline montrent parfois une orientation préférentielle moins nette que sur l’échantillon de l’année dernière, donc ici également, cette orientation serait liée à l’écoulement du fluide… Champ 22 mm pour les 2 photos.

-

Désolé, c'était un peu long mais ça en vaut la peine. Pour ceux qui auront la patience, reprendre à partir du message 144.

-

En résumé, on peut retenir que : - Les 3 principaux minéraux se mélangent peu et forment le plus souvent des amas homogènes. - Globalement, tout cela ferait plutôt penser à un micaschiste mais la stratification n’est pas évidente et les plaquettes de muscovite ne semblent pas présenter d’orientation préférentielle. L’échantillon de l’année dernière pourrait être issu d’une formation analogue, son isolement dans une zone plutôt granitique fait penser qu’il a pu être déplacé. Sur cette nouvelle zone, on est certainement plus près de la source.

-

Un échantillon plus volumineux montre une association assez désordonnée de ces faciès : des plages de quartz avec parfois des cristaux noirs, d’autres zones contenant essentiellement du mica avec parfois des cristaux noirs, d’autres zones encore formées uniquement de cristaux noirs. Le quartz est abondant mais il se mélange peu avec les autres minéraux.

-

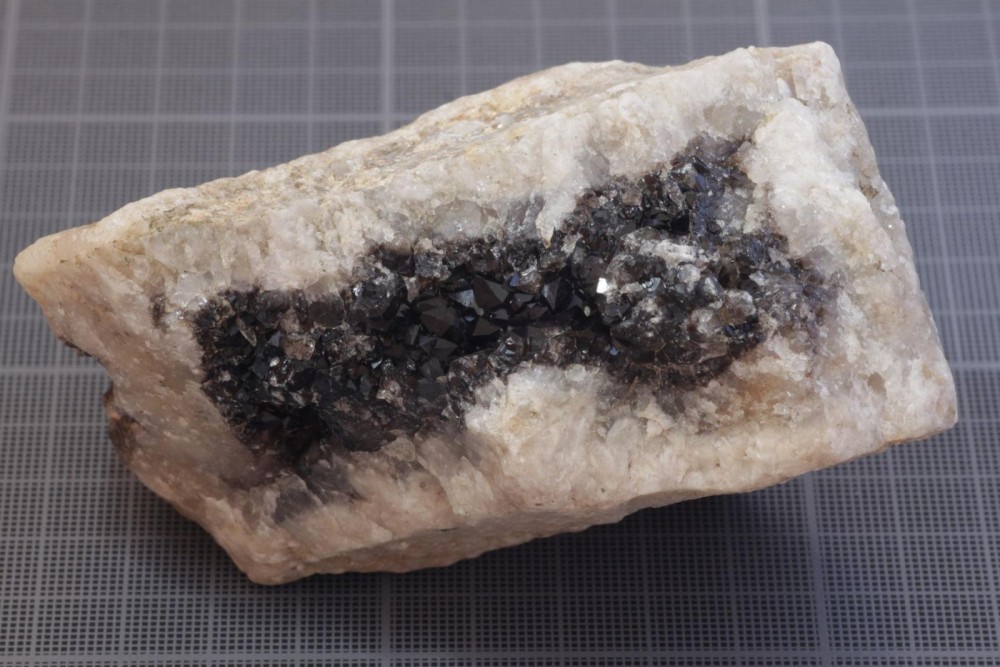

Par endroits, les cristaux noirs forment des amas compacts dans lesquels on distingue des prismes cannelés assez typiques de la tourmaline. La dureté et l’aspect des cassures confirment. Champ : 20 mm pour la photo d'ensemble, 6 mm pour le détail.

-

Mais on trouve également des échantillons formés principalement de quartz avec toujours les mêmes cristaux noirs. Sur la photo jointe, le quartz forme une plage assez homogène en sandwich entre deux nappes de cristaux noirs, ces derniers étant accompagnés d’un peu de mica. Sur d’autres échantillons, on voit également quelques cristaux noirs noyés dans le quartz.

-

Sur certains échantillons, on observe la même association que l’année dernière entre des cristaux noirs allongés et des minéraux à fort clivage dont la couleur va du blanc au miel. Pour les cristaux noirs, la forme et les propriétés (dureté, cassures) sont assez typiques des tourmalines. Pour les minéraux à fort clivage, on va retrouver le même problème : la présence de muscovite est assez évidente mais toujours ces zones de couleur miel qui avaient fait hésiter entre biotite décomposée et sillimanite. Champ: 20 mm pout tm1, 6 mm pour tm2

-

Quelques rares affleurements confirment la présence de migmatites. A part ça, on ne peut compter que sur des pierres volantes mais les échantillons sont nombreux et répartis sur plusieurs centaines de mètre. Ils donnent une information assez riche.

-

Quelques éléments nouveaux sur ce vieux sujet qui nous avait beaucoup occupés l’année dernière sans pouvoir conclure. Le secteur est assez déconcertant, on trouve souvent des trucs intéressants mais rarement ceux qu’on attendait. Après plusieurs visites sur le terrain, j’ai fini par localiser une zone plus intéressante à 2 km à l’ouest de la première. On note tout d’abord que d’après la carte géologique, on est clairement dans la zone des migmatites.

-

-

Distinction entre laitiers et minéraux (partie 1 obsidiennes)

mr42 a répondu à un sujet de pierre cardinale dans Demandes d' identification de minéraux

Enorme travail en perspective mais qui serait d’une grande utilité, il règne une grande confusion sur ce sujet. Un premier lien juste pour rappeler à quoi ressemble un laitier : http://fonte-lorraine.aceoptimal.fr/laitierx.htm Un autre pour rappeler que la sidérurgie d’avant le haut fourneau a produit d’autres types de scories : http://rae.revues.org/7118 -

Distinction entre laitiers et minéraux (partie 1 obsidiennes)

mr42 a répondu à un sujet de pierre cardinale dans Demandes d' identification de minéraux

Pas sûr qu’il y ait du laitier dans tout ça. Certaines photos font plutôt penser à des déchets de verrerie. Même si ce ne sont que des déchets, il faudrait quand même essayer d’être plus précis. Le monde des déchets est au moins aussi varié que celui des minéraux. Le terme laitier est surtout utilisé pour les hauts-fourneaux. Les laitiers sont constitués de silicates et de divers oxydes qui surnagent au-dessus du métal et sont extraits à l’état liquide. Ils sont par leur origine pauvres en fer. Ils sont récupérés pour divers usages et leur forme finale dépend du mode de refroidissement. Ils se présentent généralement sous forme de granulats grisâtres plus ou moins poreux, on peut les confondre avec certaines roches volcaniques mais pas avec des obsidiennes. Les déchets des aciéries (conversion de la fonte en acier) d’aspect assez semblable sont également appelés laitiers. Une fonderie (de métaux) ne produit pas de laitiers, les principaux déchets sont les sables de fonderie. On peut aussi trouver des restes d’ébavurage principalement constitués de métaux plus ou moins oxydés mais le plus souvent recyclés. Les chaudières à charbon et notamment celles des centrales thermiques produisent soit des cendres volantes soit des cendres fondues. Ces dernières se retrouvent sous forme de mâchefers qui peuvent ressembler à des pouzzolanes. Leur composition est liée à celle du charbon utilisé avec un peu de carbone imbrûlé. La métallurgie des non ferreux donne diverses sortes de déchets. Il y a autant de déchets différents que de minerais et de procédés qui ont eux-mêmes évolué au cours des âges. En dehors de la métallurgie, il faut aussi penser aux verreries dont les résidus de couleurs variées sont souvent très esthétiques, sans oublier l’incinération des ordures ménagères. Les réfractaires utilisés dans ces divers procédés peuvent prendre des aspects assez intéressants après avoir été exposés pendant des années à des matériaux à haute température… Liste évidemment non exhaustive. -

Coucher de soleil ...

mr42 a répondu à un sujet de Augustin dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

-

Curieuse formation géologique en Kyrgyzie

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Roche et pétrographie

Une expédition géologique sans aucune formation en géologie, ce n’est pas près de m’arriver. Pour ceux qui veulent approfondir, deux pistes : - essayer de contacter les géologues qui ont étudié le secteur, - si vous en avez la possibilité, allez faire un tour sur place, c’est une région magnifique et pas seulement pour la géologie. -

Curieuse formation géologique en Kyrgyzie

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Roche et pétrographie

Il y a ceux qui organisent leur expédition, qui partent sur le terrain avec tout le matériel adéquat, qui rentrent en passant par le labo, qui publient leurs résultats dans les bonnes revues et n’ont aucune raison d’aller poser des questions sur géoforum. Il y a aussi ceux qui n’y connaissent pas grand-chose, qui tombent par hasard sur un truc qui les intrigue, qui ne peuvent compter que sur leur improvisation et sur la bonne volonté de ceux qui prennent le temps de leur répondre. Je suis très content de ce que j’ai pu apprendre grâce aux contributions des uns et des autres et je les en remercie. Je comprends que ce soit trop superficiel pour des spécialistes et qu’il restera toujours quelque chose à approfondir. Peut-être vaudrait-il mieux interroger directement les auteurs de la publication dont nous avons parlé. -

Curieuse formation géologique en Kyrgyzie

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Roche et pétrographie

-

Curieuse formation géologique en Kyrgyzie

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Roche et pétrographie

-

Curieuse formation géologique en Kyrgyzie

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Roche et pétrographie

Sur les crêtes, on voit surtout un faciès sombre et assez isotrope alors que dans le ravin, on trouve aussi un faciès clair et rubanné. -

Curieuse formation géologique en Kyrgyzie

mr42 a répondu à un sujet de mr42 dans Roche et pétrographie

Il manque quand même quelques photos. Sur la photo du message 22, on peut distinguer deux zones : - en bas, un petit ravin qui doit être proche du cœur du massif, - en haut à gauche une zone de crêtes plus périphérique. J'ai surtout montré des photos des crêtes. Je complète avec des photos du ravin.