Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

1040 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par STR

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

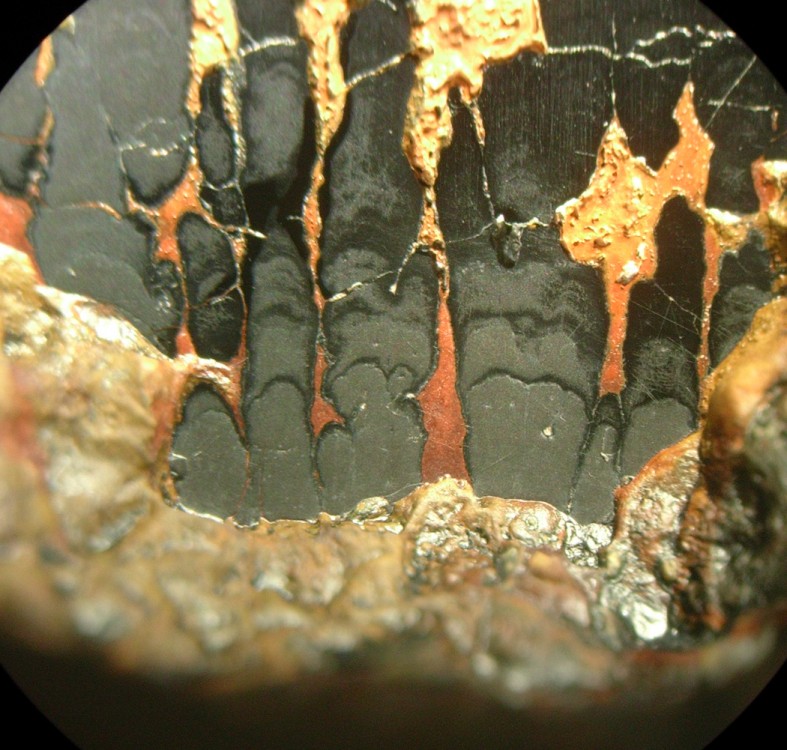

La zone "accidentée" de la surface polie présente plusieurs images intéressantes ; je vais donc les passer en revue, en commençant par la gauche. La première image montre principalement trois fragments de colonnes. le plus gros fragment, au centre de l'image est dirigé de l'arrière du coin supérieur gauche vers l'avant du milieu du bord inférieur. Les deux fragments de colonne plus petits, sur la droite de l'image, sont horizontaux, et la surface polie est perpendiculaire à leur axe, mais je ne peux pas donner avec cette seule image leur direction de croissance. On observe une succession de stries d'accroissement qui sont tout ce qu'il reste des lamines après leur épigénisation. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Passons maintenant à la surface polie ; elle doit confirmer les observations précédentes. La trace des lamines peut encore être observée en deux endroits différents ; au niveau de la partie inférieure de l'échantillon, et au niveau de la zone accidentée. L'image suivante montre la succession de plusieurs lamines dans plusieurs colonnes au niveau de la partie inférieure de l'échantillon. Cela confirme la forme des lamines dans le cas général, et la simultanéité des phases de prolifération du biofilm sur les différentes colonnes d'un édifice. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Passons maintenant à l'échelle des lamines. J'ai utilisé une binoculaire ; pour les clichés présentant des angles noirs, le champ photographié a un diamètre de un centimètre. Classiquement les colonnes d'un édifice stromatolitique sont formées d'un empilement de lamines alternativement sombres et claires,( voir par exemple le cliché #37 de l'échantillon N°1 ). Les lamines sombres, riches en matière organique, correspondent au biofilm qui prolifère à la surface de la colonne. Il s'agit d'une couche de gel d'EPS ( extracellular polymeric secretion ) dans laquelle vit la communauté microbienne. Les lamines claires, pauvres en matière organique, correspondent à la phase suivante de piégeage des sédiments et de précipitation de sels minéraux à la surface du biofilm. Evidemment, dans le cas présent, l'épigénisation par de l'hématite ne laisse aucune chance de pouvoir observer ces images. L'échantillon N°3 nous montre quelques extrémités de colonnes en surface de l'édifice ( cliché #91 et #94 ). Son jumeau également : cliché suivant. Si la croissance de l'édifice s'était poursuivie, la surface de l'extrémité de chacune de ces colonnes serait devenue une lamine. Cela permet de se faire une idée de la géométrie des lamines, en trois dimensions, et d'observer qu'elles présentent un relief grossièrement hémisphérique, avec parfois de fortes irrégularités. Les colonnes qui se sont arrêté de croitre au sein de l'édifice, ( cliché #89, entre les sections de colonnes ), ont un sommet qui présente un aspect différent ; la convexité est parabolique, beaucoup moins irrégulière, et le diamètre est plus petit. Cet aspect différent doit se retrouver pour leurs lamines. -

Qui a une idee de ce que cela pourrait être ?

STR a répondu à un sujet de Manu2013 dans Demandes d' identification de minéraux

Idée farfelue : je trouve que ça ressemble à un bloc de zinc métal. Pour exclure cette éventualité il suffit de vérifier que cela ne conduit pas l'électricité aussi bien qu'un fil de cuivre ; un petit bricolage avec une ampoule à incandescence est nécessaire mais facile à réaliser. Si conducteur, en porter un petit morceau dans une flamme bleu air- butane -> le zinc fond rapidement puis brûle avec une flamme bleu et une fumée blanche (ZnO2). Si c'est le cas, en mettre un petit morceau dans HCl du commerce dilué dans l'eau au 1/3 ; si il y a une franche effervescence qui s'enflamme très bien (H2), il s'agit de zinc. -

Non, pas vraiment du coté de Roujan. Une dizaine de Km plus à l'ouest, mais le contexte est très comparable : Miocène moyen, M2 ,sur la carte.

-

Aego est sur la bonne voie, du moins pour la fin de sa réponse ! Pour ce qui est du substrat qui a dégouliné le long de la paroi, je vous rassure, il est totalement naturel. Quand il pleut beaucoup, de l'eau ruisselle depuis la surface naturelle du sol et tombe sur le rebord de la couche du Miocène, qui est constitué, là, d'un dépôt de fond de baie peu consolidé ( vase sableuse à foraminifères et débris végétaux, avec quelques turritelles, quelques bivalves, et quelques autres trucs, dont des dents de poissons pour lesquelles j'étais là). La boue qui se forme alors dégouline jusqu'en bas, et après séchage, présente cet aspect. Pour ce qui est de la canine, à l'allure bien humaine, je l'ai prélevée délicatement et le lendemain je l'a nettoyée à l'eau. A la loupe X 10 cela pouvait même faire illusion, sauf quelques détails bizarres comme l'apparente épigénisation totale de l'émail, ou l'absence de trou à la base de la racine. Au bout d'un moment à la tripoter, l'odeur qui s'est dégagée m'a donné une tout autre identification : bourgeon de peuplier actuel ! Je suis allé faire un test de confirmation dans ma cuisine ; cela flottait dans un verre d'eau Après l'avoir un peu étripée, cela était évident. J'en ris encore.

-

Quelle est cette dent ?, de quelle espèce provient-elle ?, à quel étage appartient-elle ?

-

-

-

-

Pour faire suite à la suggestion de AlainR, je commence ce sujet. Même ceux qui ont un peu l'habitude se font parfois abuser par leurs sens ! Surtout lorsque l'on est sur le terrain, que l'on manque de recul, et que l'imagination va plus vite que le raisonnement. Je commence donc par quelques photos, prises cet été sur le bord d'une rivière de l'Hérault. Le niveau est Miocène, surmonté par du Quaternaire qui constitue la surface naturelle du sol.

-

Et celui-là? Qu'en dites-vous?

STR a répondu à un sujet de le sablais dans Demandes d' identification de minéraux

Désolé ... Les deux photos du dessus ne devaient pas être là ... -

Gypse : combien de départements français en possèdent ?

STR a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Gypse : combien de départements français en possèdent ?

STR a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

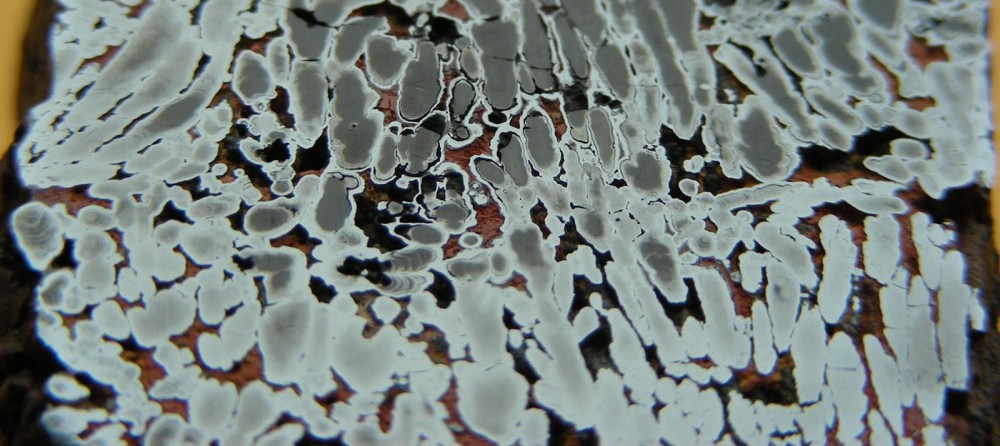

Bug!!! je pensais avoir mis quelque chose ici ... Remplissage de fentes de dessiccation du Campanien par du gypse provenant du Trias tout proche. Arc de Saint-Chinian, Hérault. -

Et celui-là? Qu'en dites-vous?

STR a répondu à un sujet de le sablais dans Demandes d' identification de minéraux

-

Et celui-là? Qu'en dites-vous?

STR a répondu à un sujet de le sablais dans Demandes d' identification de minéraux

Pour participer : une curiosité sans prétentions. Remplissage de fentes de dessiccation du Campanien par du gypse provenant du Trias tout proche. Arc de Saint-Chinian, Hérault -

Oeuf de dinosaure ?

STR a répondu à un sujet de fossile minéraux dans Demandes d' identification de fossiles

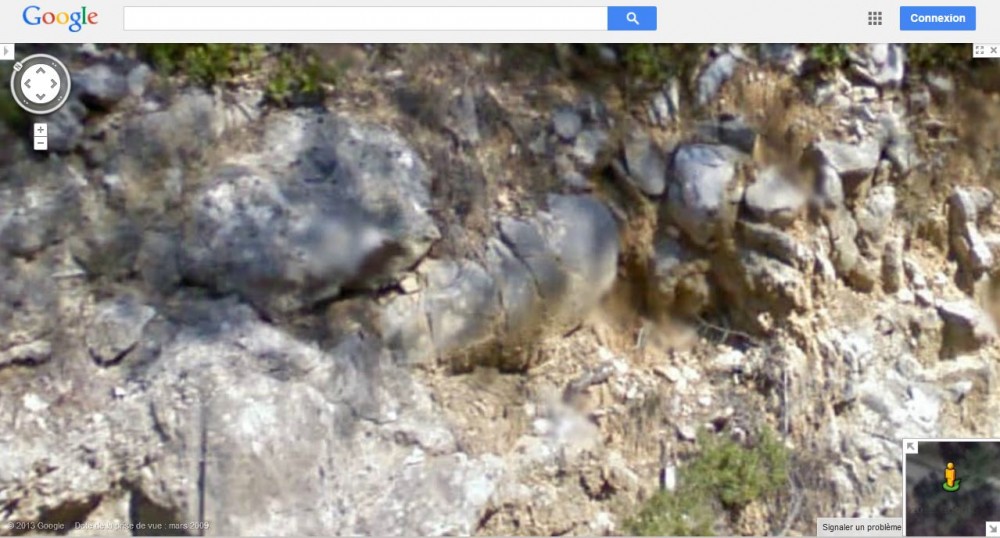

Cliché pris à quelques dizaines de mètres de là : (environ 20 centimètres dans sa plus grande dimension) -

Oeuf de dinosaure ?

STR a répondu à un sujet de fossile minéraux dans Demandes d' identification de fossiles

Je connais assez bien le coin, et assez bien ce genre d'objet ; pour moi : édifice stromatolitique libre, (en fait un très gros pisolite), très certainement de l'Eocène, témoin d'un milieu palustre (marécage calcique) ou lacustre. Dans la région, les coins où ils abondent sont souvent nommés "le boulidou", et figurent sous cette appellation sur les cartes IGN, ou sur les cadastres. J'ai pas mes photos sur cet ordi, mais je viens de capturer cette image du même d' objet dans la même région sur Google Maps + Street View. Il est en plein milieu de l'image, et il est bien fracturé ! -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Un autre accident de croissance est la destruction superficielle du sommet des colonnes, le dépôt des fragments cassés à la surface de l'édifice, puis la reprise de croissance soit à partir des fragments de colonnes cassées, soit à partir de nouvelles colonnes, soit, enfin, à partir des colonnes ayant résisté . L'évènement à l'origine de ce phénomène provient clairement du dessus, il est peut être de nature climatique, mais pour moi il est surtout énigmatique. Ce qui est remarquable c'est que presque tous les fragments de sommet de colonne qui ont été cassés se retrouvent en position horizontale et dirigés dans la même direction, vers la droite sur les images suivantes. Cliquer sur les deux images suivantes pour mieux voir ! -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Image de ce phénomène au sommet de l'échantillon jumeau. Le bourrelet est à mi hauteur de la photographie. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Les accidents de croissance sont les témoins d'événements survenus dans l'environnement et permettent d'avoir une vision plus précise de celui-ci. La reprise de croissance, après arrêt, se matérialise par un bourrelet circulaire sur les colonnes à l'endroit où elles se sont momentanément arrêté de grandir. Ces bourrelets forment un trait en relief, grossièrement perpendiculaire aux colonnes, qui fait le tour de l'échantillon, et qui matérialise sa surface à ce moment là. Comme la direction des colonnes indique la verticale, ce cerclage indique que la surface de l'édifice était proche de l'horizontale. Une dizaine de ces cerclages sont visibles sur l'échantillon N° 3 : l'apparition puis la disparition de conditions défavorables était un phénomène aussi soudain que fréquent, à cet endroit, à ce moment là, pour ces échantillons. (Comme par exemple un épisode de sécheresse ou d'émersion, mais il peut y avoir d'autres causes). Diamètre du champ = 1 centimètre, sur l'échantillon N° 3. Voir également les images #85, #86, #87. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Si ces échantillon ne montrent pas la base des colonnes, par contre leur apex est bien visible pour quelques unes, et ce, au sommet de l'échantillon N° 3 comme de son jumeau. On peut remarquer qu'à la surface de l'édifice cet apex est irrégulier, alors que l'apex d'une colonne qui s'arrête après une phase de dépérissement au sein de l'édifice est d'une convexité beaucoup plus régulière. Image suivante : apex en surface, voir aussi #83, à droite, et #91, en haut. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

La paroi des colonnes est parfaitement délimitée. L'ornementation de cette paroi est de faible amplitude et consiste le plus souvent en une succession de boursouflures. de temps en temps, un de ces reliefs est plus important et adopte la forme asymétrique caractéristique d'un bourgeon, mais son développement ne dépasse pas ce stade. (Voir, là aussi, les gros plans verticaux de l'échantillon N° 3 et de son jumeau) -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Les ramifications sont assez rares mais des bourgeons dont la croissance s'arrête avant de donner naissance à une colonne fille sont assez fréquents. Lorsqu'une colonne fille voit le jour, la plupart du temps celle-ci dépérit rapidement en diminuant de diamètre puis s'arrête. Il est à noter que je n'ai observé aucune coalescence entre les colonnes sur ces deux échantillons ce qui signifie que ce phénomène doit être extrêmement rare. (Voir les gros plans verticaux de l'échantillon N°3 et de son jumeau).