Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

1040 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par STR

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

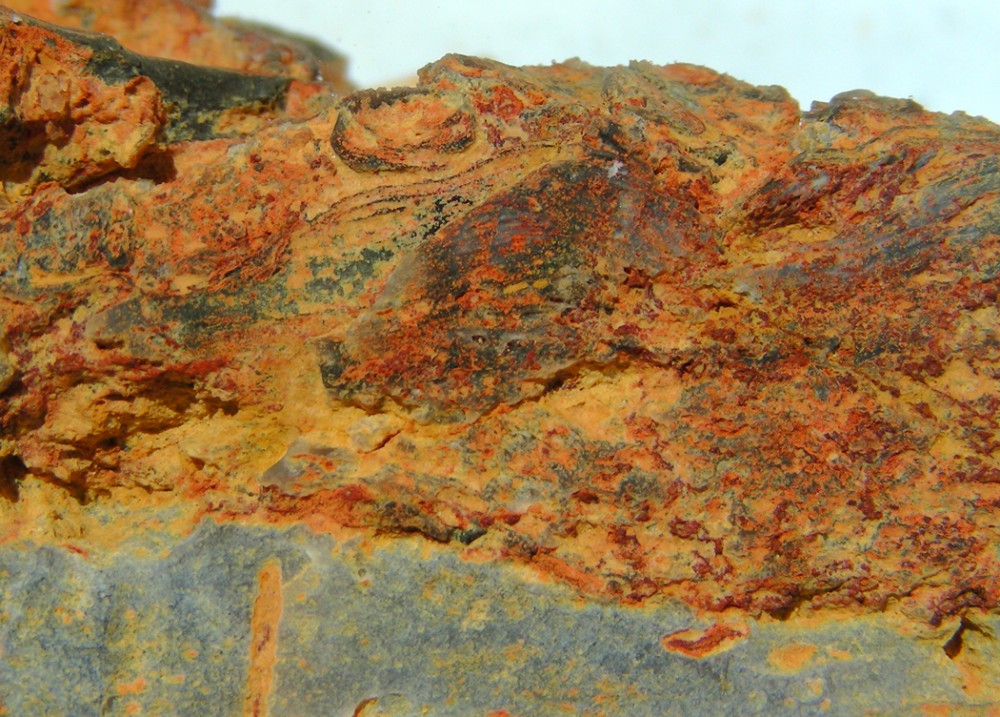

Sur la gauche de la première image, on voit que la couche à oncoïdes repose directement sur les dernières lamines du stromatolite qui sert de base à cet échantillon. Ses constituants principaux sont des stromatolites libres ; leur taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Il y a aussi des débris divers, en particulier des fragments de la couche gris bleu dont l'origine me pose problème. Les constituants plus fins sont les mêmes que ceux que l'on retrouve partout ailleurs au milieu des stromatolites de ce site. On peut aussi noter qu'il n'y a aucun granoclassement. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Au dessus de cette couche grise, on trouve une couche de débris, sable, et particules fines, identique aux sédiments que l'on retrouve entre les édifices et entre les colonnes dans tout le récif. A sa surface un biofilm a proliféré en donnant naissance à une dizaine de lamines ondulantes. Les fragments d'oncoïdes du début de la couche la plus récente ont recouvert les lamines précédentes et forment la surface haute de cet échantillon. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Sans autres moyens d'investigation que l'observation, la couche qui surmonte immédiatement le stromatolite de base est pour moi la plus problématique. De couleur gris-bleu, d'aspect très homogène, sans trace de lamines, de stratification, ni d'éléments détritiques, elle ne ressemble ni à la construction d'un biofilm stromatolitique, ni aux sédiments que l'on retrouve accumulés entre les colonnes ou entre les édifices. Je pense donc qu'il s'agit d'un dépôt de particules très fines, qu'il s'est produit en une seule fois, alors que le milieu était particulièrement calme. Reste à en trouver l'origine ! Les hypothèses que j'envisage sont, par ordre décroissant de ma préférence : -L'arrivée d'une grande quantité d'eau très turbide provenant d'un cours d'eau descendant du Chaillu après des précipitations exceptionnelles. ( il n'y avait pas de couverture végétale, et le trait de côte ne devait se trouver qu'à quelques kilomètres ). -le dépôt d'un nuage de cendres volcaniques provenant d'une éruption dans la région de Ngoutou. ( située à environ 200 Km au nord, un volcanisme contemporain de ce récif y est connu ). -la précipitation de minéraux suite à une brusque modification des paramètres physico-chimiques du milieu. -le passage d'un nuage de poussière issu d'une tempête de sable sur les terres toutes proches ( pas de couverture végétale ). -une autre chose à laquelle je n'ai pas pensé. La trace rectiligne qui traverse cette couche pourrait trouver sa place dans le cadre de la sédimentation de particules très fines : il pourrait s'agir du sillage d'une bulle rejoignant la surface alors que la nappe de ces particules n'est pas encore tassée, quelques fluides ayant pris sa suite lors de son tassement.. Ce qui est sûr, c'est que sa composition, ou les conditions du milieu régnant alors, ne la rendait pas "fertile", car à aucun endroit de l'échantillon on ne peut voir de lamines recouvrant directement cette couche, ou l'un de ses fragments. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Sur la droite du premier cliché de cet échantillon, surmontant le stromatolite de base, on peut voir une série de dépôts qui se sont succédés à sa surface. Je vais essayer de détailler. Mais d'abord une photo de cela. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Merci à ceux qui m'encouragent ! -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

La photo précédente à été prise sous l'eau pour faire ressortir les détails ; dans les même conditions que pour l'échantillon numéro 1. Et, logiquement, le même phénomène s'est reproduit ! Des traces des hydrocarbures liquides contenus dans la roche sont remontées à la surface. ( Mais en moindre quantité, l'échantillon est plus petit ). Cela montre que des hydrocarbures fluides sont bien présents dans les stromatolites à l'échelon de tout de le récif. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

A la base, on trouve un stromatolite bien représentatif de ceux présents sur le site. Celui-ci montre ; à droite, une colonne à croissance pétaloïde, sur la gauche, des colonnes et pseudo-colonnes dont la section va en diminuant vers le haut, et enfin, au dessus, une série de lamines presque plates qui coiffent le tout. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Avec échelle, largeur = 10 cm, hauteur = 8 cm. L'orientation de l'échantillon sur le cliché est celle de la position de vie. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Echantillon 2 Ceux qui s'intéressent à ce sujet ont dû remarquer que le nombre de documents disponible sur internet le concernant augmente rapidement, et avec lui, la qualité de l'iconographie également. On trouve maintenant de nombreuses photos concernant la sédimentologie, les stromatolites, ou encore les fossiles découverts par Frantz-Gérard OSSA OSSA et Abderrazak EL ALBANI. Mais bien peu sur le cas particulier des stromatolites libres ; oncoïdes et pisolites qui tapissaient le fond des chenaux, passes, et autres zones à fort courant et faible profondeur de la mer francevillienne. C'est dommage car ils faisaient partie du paysage d'alors, et leur observation peut permettre de faire avancer, un peu, notre connaissance de celui-ci. Donc ; voilà ! -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Remarque bis, et plus. Le récif stromatolitique dans lequel j'ai prélevé cet échantillon a constitué, tout à la fois, une roche mère d'hydrocarbures, une roche réservoir, un piège à hydrocarbures, et enfin un drain source de fluides réducteurs. Je pense que ce modèle à été très répandu au cours du Francevillien. -> Les conditions favorables à la prolifération des biofilms photosynthétiques ,forte teneur en CO2 du milieu, absence de concurrents et de prédateurs, ont entrainé la fabrication d'une grande quantité de matière organique qui a été piégée dans les stromatolites. -> La faible teneur en O2 de l'atmosphère qui a évité l'oxydation des matières organiques dans un premier temps, puis la subsidences qui a rapidement enfoui l'ensemble du récif dans les conditions de température et de pression de la "fenêtre à huile", ont assuré la formation des hydrocarbures. -> La porosité des sables et graviers du haut fond sur lequel s'est construit ce récif ainsi que celle du récif lui même est énorme. -> Tout comme aujourd'hui, les sables et graviers issus des cours d'eau ont été remobilisés à proximité du trait de côte. Vagues, courants, tempêtes et marées leur ont donné une surface en forme de dôme ou de langue sur laquelle, en zone photique, un biofilm photosynthétique a construit ce récif, de même forme. -> La subsidence a emmené ce récif plus profond, avec pour conséquence, un arrêt de la croissance des stromatolites en raison du manque de lumière, et une sédimentation plus fine donc plus imperméable, en raison de l'éloignement du trait de côte et de la diminution de l'énergie du milieu. -> L'eau de la nappe phréatique d'un cours d'eau présent sur le socle archéen, qui se trouve à une poignée de Km à l'ouest de notre récif, devait former un bon réservoir, en hauteur. Le banc de sables et graviers qui reliait l'embouchure à ce haut-fond, puis se perdait vers le large, devait constituer un drain que des dépôts plus fins rendaient suffisamment étanche. Une des nombreuses failles nord-ouest sud-est qui recoupent toute la série du Francevillien, a dû ouvrir un exutoire à l'est de notre récif, permettant aux fluides de circuler. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Une remarque. Les hydrocarbures des sédiments du Francevillien ont été bien étudiés, car ce sont eux, qui ont entrainé la fixation de grandes quantités d'uranium en un point donné. Cette grande quantité d'uranium accumulée en un faible volume a permit son exploitation ces dernières années, et le fonctionnement de réacteurs nucléaires naturels, comme à Oklo, il y a environ 2 milliards d' années. Le phénomène de fixation résulte de la rencontre, au niveau d'une zone faillée, de fluides riches en uranium ( +02 +CO2 ), provenant du FA, et de fluides réducteurs, riches en hydrocarbures et en S réduit, provenant du FB, ( et pourquoi pas du FC ). Si vous aimez la chimie ; http://earth.scichina.com:8080/sciDe/fileup/PDF/09yd0001.pdf Si ce n'est pas votre tasse de thé ; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254107002562 Evidemment, vous voyez que les hydrocarbures étudiés ne proviennent pas du site ou j'ai récolté l'échantillon précédent, (Oklo est à 30 Km, il s'agit de FB, et les roches mères sont des ampélites ), mais j'ai des arguments pour penser que les huiles que j'ai photographiés ont la même composition. L'intérêt de ces analyses, outre la "fraîcheur" de la matière organique pour un âge aussi avancé, est la présence de composés organiques résultant de la dégradation de produits du groupe dont font partie : cortisone, aldostérone, progestérone, acide cholique, testostérone, cholestérol, vitamine D ... http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9ro%C3%AFde La présence de ces stéranes prouve que les voies biochimiques de leur synthèse étaient déjà en places chez certains organismes vivants dans la mer francevillienne ; pour les auteurs il s'agissait d'eucaryotes. -

Pertinente réponse, dont je vous remercie. Roches et minéraux de la Montagne Noire, Et même ses fossiles, que tous nous voulons voir, Au sein de ce forum nous auront réunis ! ;-)

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

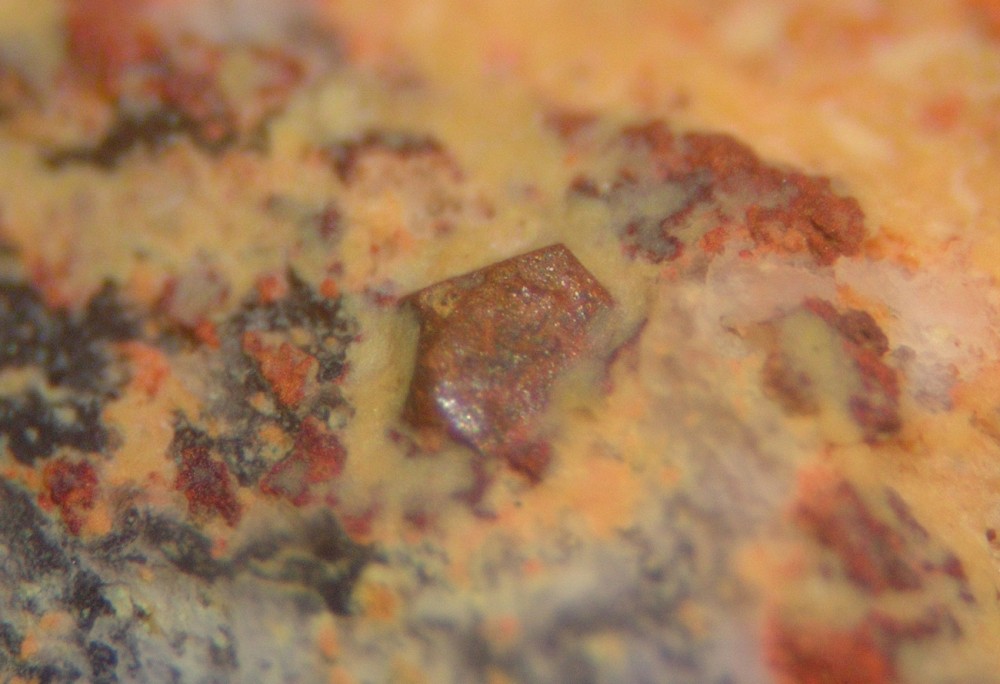

Et pour en finir avec cet échantillon numéro 1, un dodécaèdre de pyrite, dans l'intervalle entre deux colonnes. NB : tous ces cristaux de pyrite ont une taille inférieure au millimètre. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

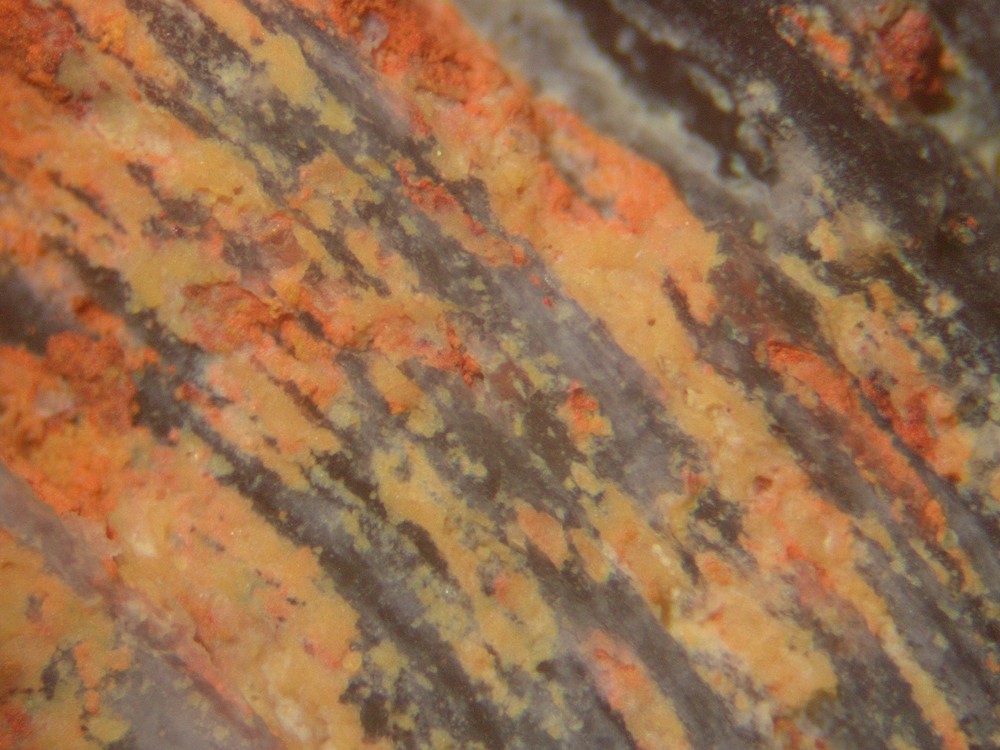

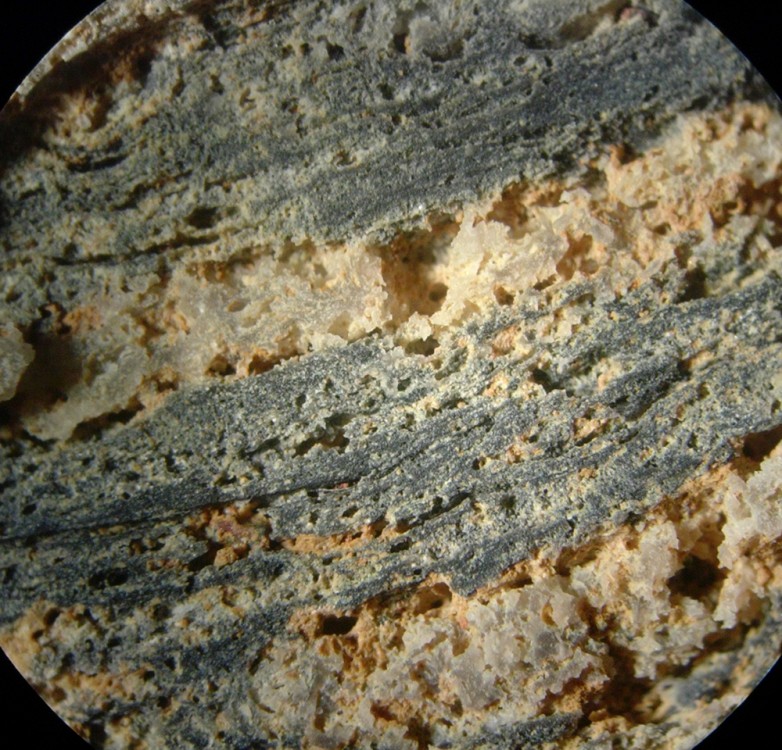

Je continue donc avec cette image de la section de la plus petite colonne, prise sous l'eau, après avoir "nettoyé" la surface de l'eau de mon récipient. (j'ai juste rajouté de l'eau froide de manière à ce que cela déborde durant cinq minutes) Comme prévu, l'image est nettement meilleure ! -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Par réflexe, j'ai mis mon nez dessus. Rien, à part une légère odeur d'eau du robinet. Pas étonnant, au bout plus de 2000 millions d'années, que les fractions odorantes, et donc volatiles, se soient envolées ! Mais je suis quand même content d'avoir pu récupérer cette image. Pas facile à faire d'ailleurs, car mon APN voulait absolument faire le point sur l'échantillon, au fond de l'eau. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

J'ai donc procédé de la sorte avec cet échantillon. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de problèmes de poussières à la surface de mon récipient d'eau chaude, j'y ai plongé mon échantillon, et c'est alors que j'ai eu une surprise. Beaucoup de bulles remontaient en surface, mais dans le même temps, la surface de l'eau se mettait à ressembler à celle d'un bouillon de pot-au-feu. Comme je ne pouvais rien faire de plus, j'ai mis un couvercle propre sur le tout afin d'éviter les poussières et j'ai attendu le lendemain. Voilà le résultat le lendemain. C'est, à ma connaissance, la première image macroscopique des "huiles" contenues dans les sédiments du Francevillien. ( oil, liquid hydrocarbon, liquid bitumen, en anglais ). -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

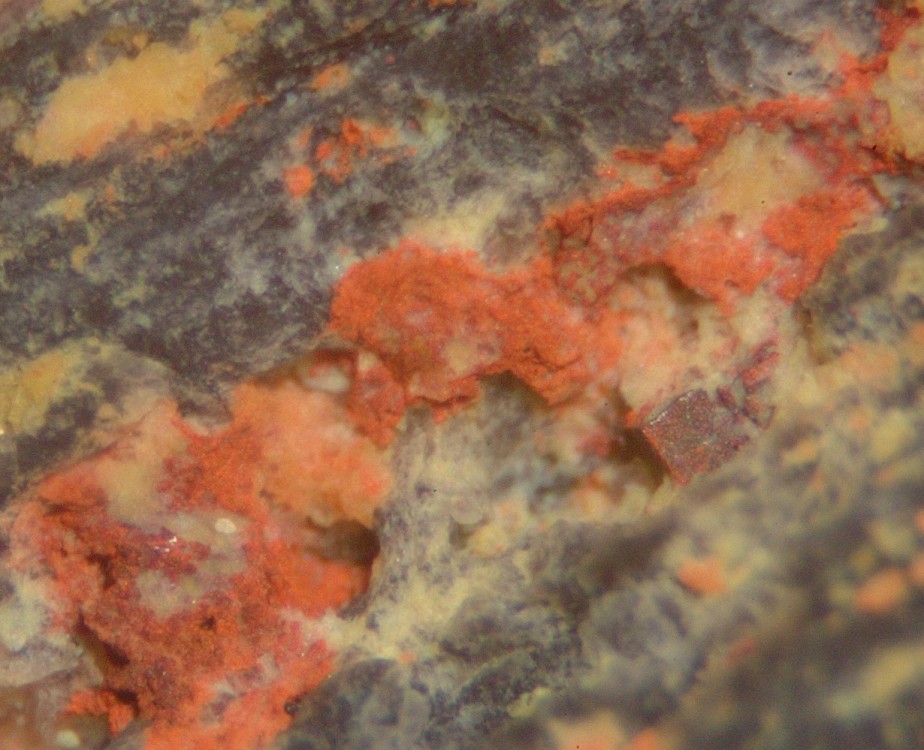

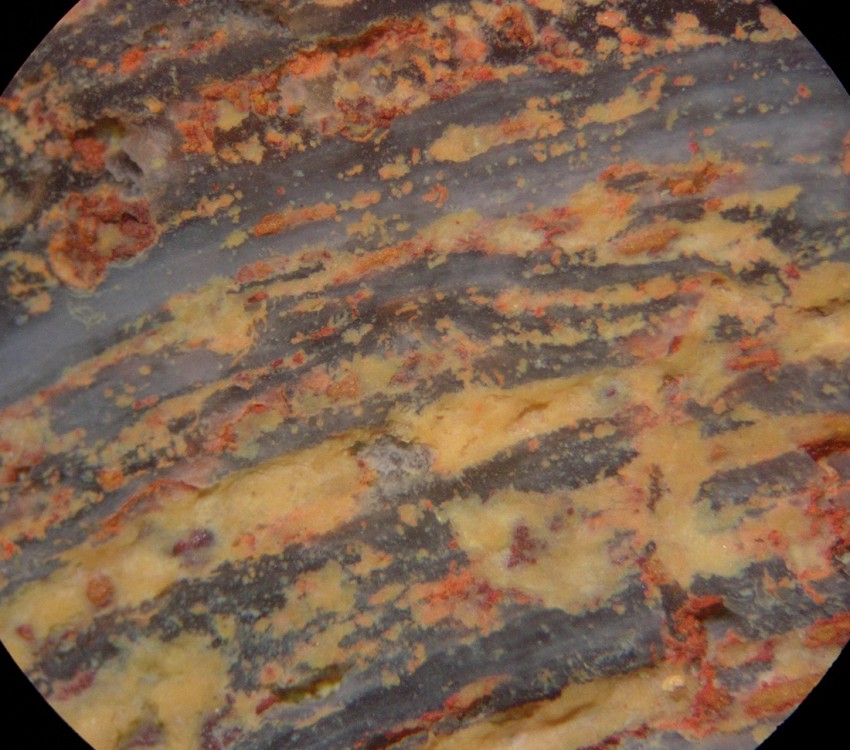

De plus prés : Les lamelle sombres contiennent des bitumes. Les lamelles claires sont très pauvres en matières organiques. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

lorsque je veux observer des fossiles silicifiés, les photographier, surtout à fort grossissement, je le fais souvent sous l'eau. En effet, l'altération naturelle de leur surface fait qu'une pellicule blanche de silice poreuse et plus ou moins opaque les recouvre. Lorsque cette pellicule est imprégnée d'eau, elle devient translucide, ce qui est dessous est beaucoup plus visible, et les images obtenues sont meilleures. Mais il faut respecter quelques règles simples. -pour éviter les poussières en surface, ne jamais faire cela un jours de vent. -pour éviter les poussières dans l'eau, qui se transforment en bancs de poissons sous la binoculaire, il faut des récipients, des cales, des mains, et des échantillons propres, personnellement je passe tout au jet juste avant de commencer. Malgré cela un phénomène redoutable vient vous casser les pieds : le dégazage ! Des bulles s'échappent de l'échantillon, viennent éclater en surface en faisant de jolis ronds dans l'eau, et cela peut durer des heures. J'ai trouvé la solution : l'eau chaude. Je met simplement mon échantillon dans l'eau vers 50 degrés C qui sort du robinet d'eau chaude ; l'air contenu dans les parties poreuses se dilate et dégaze tant que la température de l'échantillon augmente, puis, lorsque celle-ci atteint la température de l'eau, le tout se refroidit et plus aucune bulle ne sort. Photo suivante, zone poreuse du même échantillon, diamètre du champ = 1 centimètre. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

Comme dans tous les échantillons du site, il y a une grande quantité de cristaux de pyrite de très petite dimension, (moins de 1 millimètre), ici dans l'espace séparant les colonnes. -

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les formes de vie au Protérozoïque inférieur

STR a répondu à un sujet de olif dans Forum Fossiles et Paléontologie

De plus prés : En haut à gauche, la surface du stromatolite, de couleur grise. En jaune-orangé, un genre d'argile (dépôt colloïdal) En blanc,silice (dépôt chimique)