Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

635 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par dinomaniac80

-

Bonsoir JP. Oui en effet, le rostre était interne, ceci a été démontré pour quelques spécimens d'ailleurs. On a retrouvé quelques bélemnites avec des tissus mous. 4 ou 5 au monde je crois. Une en France (celle que j'ai mise en photo, mais on n'est pas encore certain que ce soit une bélemnite), d'autres en Allemagne je crois... Je pense également que le rostre, avec le squelette qui l'accompagne (phragmocône et proostracum) devait servir dans l'équilibration de l'animal. Comme vous le dites si bien, pour qu'il persite aussi longtemps dans le temps et dans l'évolution, il faut bien qu'il soit avantageux... Il devait avoir un rôle. On ne connait vraiment rien sur les bélemnites. C'est encore pire que les ammonites. Un groupe bien mystérieux... Comme vous l'avancez aussi, ces animaux devaient soit se regrouper pour se reproduire, soit avoir un comportement grégaire, en se déplaçant par bancs (pour la chasse, la défense contre un prédateur éventuel, la reproduction...). Sinon, comment expliquer que l'on retrouve, dans beaucoup d'étages géologiques, des "bancs" à bélemnites. Comment expliquer cette multitude de rostres déposés sur le fond si proches les uns des autres ? un carnage ? une tempête ? un comportement social ?... Mystère...

-

Dent de requin crétacé supérieur

dinomaniac80 a répondu à un sujet de dinomaniac80 dans Forum Fossiles et Paléontologie

La suite : Je pense à : 5 : Je pense que ce n'est pas une dent de requin. Ca me fait penser à une dent d' Enchodus, mais en miniature... La dent est très lisse. deux excroissances sur la tranche, la rendant coupante. Pas de racine hélas. Une dent de quoi ??? 6 : Je penche pour Squalicorax (pristondontus ?). Une dent de petite taille, mais fort jolie dje trouve. Finement crénelée sur la tranche, forme de triangle penché, hélas pas de racine compléte... dommage !!! 7 : aucune idée. Lamna ? 8 : le genre Cretolamna. aucune idée pour l'espèce... (appendiculata ?) J'espère que l'on pourra m'éclaircir... Merci d'avance. Je suis très content d'avoir trouvé ces dents de requin. On est très fier sur le terrain quand on trouve un truc un peu rare... Bonne soirée. Cordialement. -

Dent de requin crétacé supérieur

dinomaniac80 a répondu à un sujet de dinomaniac80 dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonsoir. Merci pour les renseignements JP. Content que ce soit vous qui me répondiez !!! Je pense que je vais cependant avoir besoin de vos compétences et vos connaissances... J'ai trouvé il y a quelques années ces dents et vertèbres de requin, sur le site de Beauval (carrière de craie phosphatée). Elle datent du campanien (niveau à Bélemnitella mucronata), où elle restent néanmoins très rares et pas faciles à trouver... Hélas, j'ai des problèmes avec l'identification, ma documentation restant très limitée... Si on pouvait me confirmer ce que j'ai trouvé et m'éclairer sur les genres, voire les espèces si c'est possible... Voici des photos : J'ai placé une règle en cm pour donner l'idée des dimensions. Les dents sont en général petites. 1 et 2 : je pense à Scapanorhynchus raphiodon. Dent effilée et tranchante, 2 denticules latéraux de chaque côté de la dent, profil de la dent en sigmoïde, racine en V, émail de la dent à aspect finement strié, apparement petit bourellet au niveau du sillon nutritif. 3 : vertèbre non identifié, une idée ??? 4 : de même. La suite sur un autre post. -

Bonjour. J'aimerais savoir quels genres de requins on peut rencontrer dans la fin du crétacé supérieur de Picardie (santonien, campanien ?) Cordialement.

-

OK, alors en gros, il sert de soutient aux muscles pour le déplacement... Mais à rien d'autre ? Oui, j'ai déjà vu ces traces de vaisseaux sanguins et de tissus à la surface de rostres, j'ai églement remarqué des stries de croissance de ce rostre sur certains exemplaires trouvés, prouvant que celui ci grossit quand l'animal croît ; et j'ai même déjà vu ce qui serait une bélemnite conservée avec ses tissus mous !!! (musée de la Voulte sur Rhône, aujourd'hui fermé) Une petite photo ??? Cordialement.

-

Bonjour. Avis aux spécialistes - Une petite question de plus en ce qui concerne les céphalopodes : A quoi sert le rostre chez les bélemnites ? (J'ai lu qu'il pouvait servir de balancier lors de la nage de l'animal, est-ce possible ?) Cordialement.

-

Dents de requin marocaines

dinomaniac80 a répondu à un sujet de dinomaniac80 dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour. Merci à tous pour vos réponses. Il y a en effet un replatrage bien visible au niveau de la denticule, ce qui est bien dommage... Enfin, c'est le maroc... Merci beaucoup. Bien cordialement. -

Bonjour. Merci pour cette réponse fort intéressante. Oui, c'est toujours une possibilité... Ce n'est pas un fait prouvé pour le moment, mais le contraire n'a toujours pas été démontré. > Les coquilles déroulées des Spirula actuelles sont phospholuminescentes. Pourquoi ne serait-ce pas là un caractère pouvant être partagé par d'autres Céphalopodes ? > Des organismes marins, tels que les radiolaires, font ce type de migration verticale nocturne/diurne. > N'a-t'on vraiment aucune idée de leur régime alimentaire ? Pas de fossiles ? Il est vrai que l'on a du mal avec ce qui serait les mâchoires des ammonites (aptychus)... Mais cela m'étonne que l'on ai pas une idée précise de leur nutrition... > Pour ce qui est de la spéciation sympatrique, je pense que ceci sera dur à prouver. Démontrer un isolement reproductif des populations à partir de fossiles ne doit pas être évident. Un lien possible entre enroulement de la coquille et teneur en O2... Quels seraient les intéractions, la relation permettant d'expliquer le phénomène ? Le nautile actuel grandi-t'il vite ? Ok, merci. Je ferais attention à l'avenir, il est vrai qu'un abus de langage est vite parti, et c'est bien de recadrer les choses de façon claire. On devrait mettre plus en avant la paléontologie évolutive et la paléoécologie. C'est que j'espère faire plus tard, après mes études. C'est très intéressant de savoir comment une espèce donné évolue et entre en interaction avec les autres espèces de son milieu de vie. On aura du pain sur la planche, c'est sûr, mais tant mieux, au moins, il y a toujours quelque chose à faire !!! Il est sûr que ne faire que décrire des spécimens (certainement uniquement de façon morphologique ?) finit par poser des problèmes... (classification). Cordialement.

-

Echinodermes - le genre Micraster

dinomaniac80 a répondu à un sujet de dinomaniac80 dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonsoir. Oui je connais échinologia. Ce site est excellent !!! Une très bonne référence et une bonne base de connaissances. Je vous remercie pour vos conseils, c'est très aimable. Je vais tenter de me renseigner pour ce livre. Cordialement. -

Echinodermes - le genre Micraster

dinomaniac80 a répondu à un sujet de dinomaniac80 dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour. Merci de votre réponse précise, cela me sera utile. Où puis-je me procurer cet ouvrage sur les micrasters ? Je ne savais pas qu'il existait deux sous espèces de Micraster coraguinum, merci de me l'avoir indiqué. Pour ma part, j'ai trouvé ces oursins dans la Somme (Picardie), dans une carrière datant du Turonien sup. (bas niveaux) au campanien (hauts niveaux), si mon identification est bonne. Les Micrasters que j'ai trouvé proviennent des couches hautes, et sont accompagnés d'Echinocorys vulgaris et d'un brachiopode Gibbithyris semiglobosa... J'hésite entre Micraster decipens et Micraster coraguinum, bien que je penche plus pour le premier... Les spécimen étaient cotenues dans une craie blanche, fine et friable. (milieu de sédiementation calme ?) Voici des photos (2 spécimens en tout). A noter, les spécimens récoltés mesurent en moyenne 5 cm pour ce qui est de l'axe antéro-postérieur. Un des échantillons atteint 7 cm !!! -

Echinodermes - le genre Micraster

dinomaniac80 a posté un sujet dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour. J'aimerais l'avis d'un spécialiste sur cette question : - Comment différencier morphologiquement ces espèces de Micraster du crétacé supérieur ? (hormis leur appartenance à des étages propres) : - Micraster leskei (=breviporus) - Micraster decipens - Micraster coranguinum -

expo dinosaures Géopolis à Airaines

dinomaniac80 a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Très satisfait de mon petit tour à cette expo/bourse d'Airaines. L'expo dino était fortement intéressante et très pédagogique. Normal, pour un passioné des dinosaures !!! Ce genre d'exposition libre au public est une très bonne idée pour 'instruire' et faire connaitre notre passion au grand public. Sinon, dans la bourse, pas mal de minéraux (plus que les années précédentes), dont beaucoup de pollissage et de bijoux, hélas... Personellement, je préfère les fossiles. Mais il y avait tout de même de quoi se réjouir, aussi bien en belles pièces de minéraux (la pièce de cristaux de soufre sur de l'aragonite était de toute beauté - si quelqu'un a une photo ? je n'ai pas eu l'occasion d'en faire...) qu'en fossiles. Même des oeufs de dinosaures était au rendez-vous !!! -

Bonjour. Merci de votre réponse. Cette forme semble donc être commune. Il est vrai que les Cyrtocéras de l'ère primaire ont une forme de début de spirale, je n'y avait pas pensé... * Mais y-a-t'il un quelconque avantage ou une fonction pour les animaux adoptant cette morphologie ? Pourquoi une telle forme ? Y-a-t'il une utilité particulière ? * Y-a-t'il un ou des points communs entre ces groupes que vous m'avez cité, hormis le fait qu'ils soient des céphalopodes (habitat, fonction(s) similaire(s)...) ? Je pense par exemple à une niche écologique similaire pour tous ces animaux, ceci expliquerait une convergence de forme, propre à un habitat et un mode de vie donné. * Les ammonites déroulées pourraient-elle avoir un lien (habitat, mode de vie ?), voire une parenté, avec les Spirula actuelles ? (petits animaux céphalopodes à coquille déroulée et interne, phosphorescents), ou n'est-ce qu'une convergence de forme.

-

Dents de requin marocaines

dinomaniac80 a posté un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour. J'ai quelques dents de requin, du Maroc, et j'ai du mal à mettre un nom certain dessus, ni à déterminer une place précise dans la machoire de l'animal. Je m'y connais très peu en requins. Si un connaisseur pouvait m'aider. Ces dents sont de l'éocène il me semble, des mines de phosphates de Khouribga au Maroc. Voici les photos : Dimensions (dent + racine) : 51mm x 40mm Observations : pas de crénulations sur la dent, dent tranchante, racine complète - pas de sillon nutritif ? - 2 denticules tranchants. Identification supposée : Otodus obliquus. Dimensions (dent + racine) : 31 mm x 18mm Observations : sillon nutritif - deux denticules (un de chaque côté), dont un avec deux petites protubérances - il manque le bout de la racine. Dent très tranchante et incurvée, pas de crénulations. Identification supposée : Odontapsis sp. Dimensions (dent + racine) : 35mm x 15mm Observations : denticules cassés, mais présents originellement (trace de cassure visible) - sillon nutritif en partie visible - racine très endomagée... Dent très tranchante et légèrement incurvée, pas de crénulations. Identification supposée : Odontapsis sp. Où trouver de la bonne documentation (claire, pas trop compliquée, mais suffisament complète) sur les requins fossiles ? -

Bonjour. Alors là, parfaitement d'accord !!! J'ai entendu cela de mes propres oreilles moi aussi, et je me suis souvent posé la question. Comment est-ce possible, d'où ça vient ? Je sais que la nature fait des choses bizarres, mais quand même... Bonjour. Ce sont différentes vitesses d'évolution qui régissent le système, et font qu'un fossile est un bon fossile stratigraphique, si j'ai bien compris ? Ce serait logique. De toute façon, l'évolution ne se fait pas à la même 'vitesse' pour l'ensemble des populations du vivant terrestre. Je me suis souvent posé des questions là dessus, et notamment sur le fait de savoir si tous les êtres vivants percevaient le temps de la même manière, où selon l'échelle de durée de leur vie... Je sais, c'est tordu et sans réponse... Mais ce serait intéressant de savoir. On se ferait une meilleure idée de l'évolution. Les ammonites hétéromorphes auraient donc toujours existé, c'est cela, si j'ai bien compris ? Il y aurait deux groupes distincts d'ammonites. Mais dans ce cas, d'où sortent-elles ? Y-at-il des publications sur ça (internet, littérature...) ? Cordialement.

-

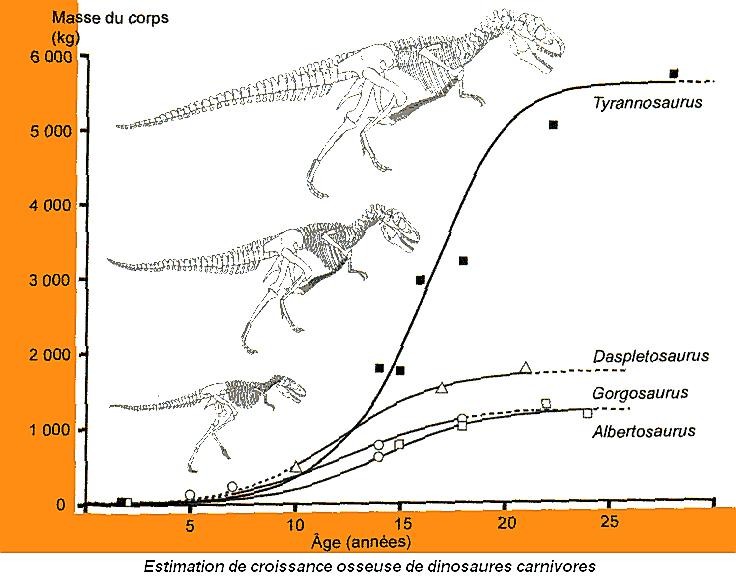

De plus, il est vrai que cette étude n'a été faite que sur quelques os comparés (différentes tailles) de l'animal (tibia je crois ?), mais aussi sur des estimations approximatives. Comme vous le dites si bien, qu'est-ce qui prouve que la croissance est homogène chez tout l'animal ? J'en veux pour exemple la tête des humains, qui n'a pas un taux de croissance énorme au niveau osseux durant la vie d'un individu, comparé au reste du corps... Il faudrait faire des études sur tout le squelette, d'animaux à différents stades pour être sûr. Hélas, manque de fossiles... Cet argument sur la croissance peut par conséquent être écarté ou mis de côté pour le moment, en attendant de nouvelles preuves venant le confirmer ou non. :coucou!:

-

Bonjour. Je parle de la croissance pendant la vie d'un invividu (comme vous, depuis que vous êtes né à aujourd'hui, c'est de cette croissance là que je parle), non de l'évolution globale de la population dans le temps. Oui, pour le paresseux, le Mégathérium préhistorique devait mesurer dans les 6 mètres je crois, bien que les mammifères ne soient pas vraiment mon domaine. Pour ce qui est des Rhinocéros c'est aussi le cas, de même pour certains éléphants si je ne me trompe pas... Mais ce n'est pas ça que je voulais dire ici. Je parle du développement et de la croissance chez un seul et même individu, de sa naissance à sa mort. Bonjour. Ce que vous dites est entièrement vrai. Mais l'ontogénie ne dépend pas de facteurs extérieurs, elle y est soumise. Si ces facteurs sont absent, le développement a tout de même lieu, pour les animaux à sang chaud. Tandis que les animaux à sang froid ont besoin de ces facteurs extérieurs pour croître (pas de facteurs extérieurs = pas de croissance). D'accord pour l'hétérochronie. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'un animal ne grandi pas à la même vitesse tout au long de sa vie, et je l'ai dit brièvement en ce qui concerne les animaux à sang chaud : "stade de croissance rapide, puis stade de stabilité -> voir courbe T-rex d'ailleurs). Ensuite, il peut également y avoir des différences de croissance entre les différentes parties du corps, suivant leur complexité, leur spécialisation, et leur future utilité (quoique l'utilité se discute parfois). La néoténie (conservation de caractères juvéniles) pourrait en être une preuve si l'on compare plusieurs espèces entre elles par exemple. Mais pour simplifier les choses dans ce que j'ai marqué, je voulais dire au juste : - la croissance des animaux à sang chaud est continue, c'est à dire que la croissance (globale, bien entendue) de l'animal n'est pas interrompue, elle est constante et "indépendante" aux facteurs extérieurs (bien que soumise). La croissance se fait sans interruptions, le développement est continu dans le temps, à l'échelle de l'individu. Par contre, un individu à sang chaud aura un stade de croissance juvénile rapide, puis un stade adulte stable, où l'individu ne grandira plus. En gros, croissance continue mais limitée. - la croissance des animaux à sang froid se fait discontinuellement. Elle est interrompue en fonction de facteurs extérieurs (température, par exemple). L'individu ne grandi pas de façon constante, mais plutôt 'en marche d'escalier' : une période de croissance, un arrêt, une période de croissance, un arrêt... Par contre, l'individu à sang froid grandira toute sa vie (pas de stade juvénile et adultes comparables au animaux à sang chaud en ce qui concerne la croissance - mais attention, il y a tout de même présence de ces stades). En résumé : croissance discontinue, mais illimitée. J'espère avoir éclairci mes propos. J'ai voulu simplifier dans mes arguments du premier article, mais apparement, un peu de trop... Cordialement.

-

Bonjour. J'aimerais savoir si l'on connait les causes explicant l'évolution des ammonites : A quoi est dû le passage des formes spiralées classiques aux formes déroulées (impact du mileu de vie ? adaptation particulière ?) ? Est-ce que ces formes favorisent une fonction particulière ? (locomotion, nutrition ???) Quelle est la plus ancienne ammonite retrouvée (et non ammonoïde ) ? De qui descendent-elles précisément ?

-

Bien, ça avance... Figurez-vous que je m'y attendais à celle-là, j'y ai pensé quand j'ai rédigé l'article... Non, ce n'est pas bête du tout, mais peut-on appeller ça de la croissance ??? Faudrait voir si les os raccourcissent !!! :ye!: Bonjour à votre grand père, et dites-lui de bien vouloir vous excuser pour l'argument. Mais, en même temps, c'est gentil d'avoir penser à lui. Non, pour être sérieux, si quelqu'un a un exemple scientifique, je veux bien admettre que j'ai dit une connerie !!! Mais, faut le montrer.

-

Régression au niveau de l'individu ? Je parle à l'échelle de l'individu dans le texte, pas de l'évolution morphologique globale d'une population. Ce que je voulais dire dans ce post, c'était que les animaux homéothermes (à sang chaud) ont une croissance continue et 'indépendante' de l'extérieur, le métabolisme interne de croissance est continu, il n'y a pas d'interruption comme chez les insectes (à cause des mues) par exemple... tandis que les animaux à sang froid ont une croissance dépendante de facteurs du milieu extérieur... Enfin, après ceci peut être faux, si vous avez un contre exemple ??? N'hésitez pas, je ne demande qu'à discuter et apprendre !!!

-

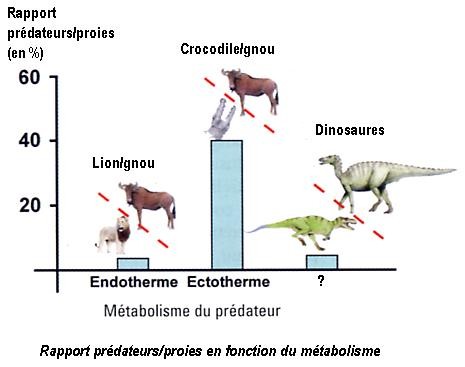

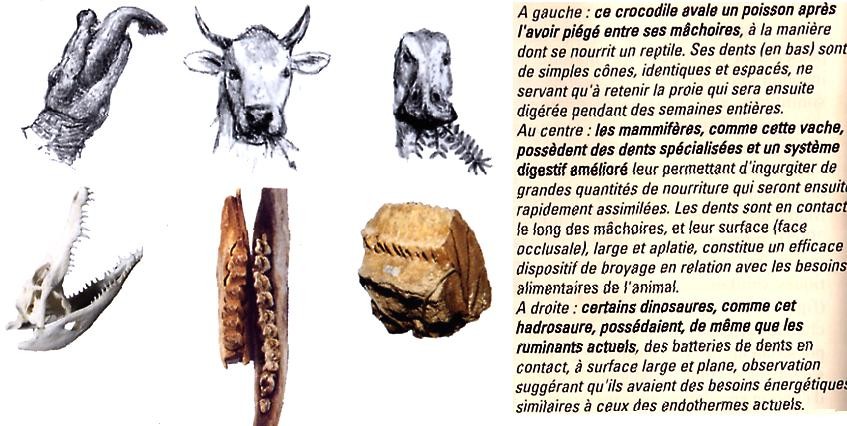

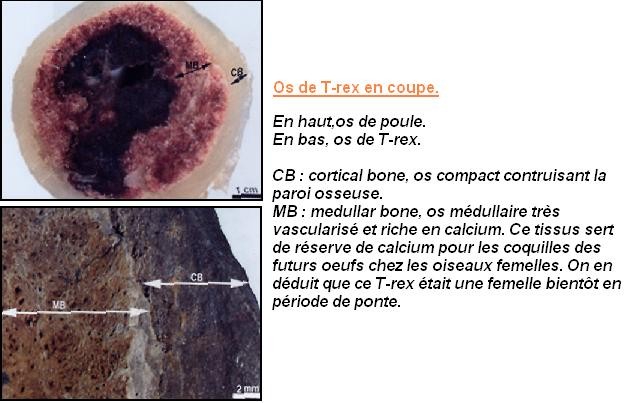

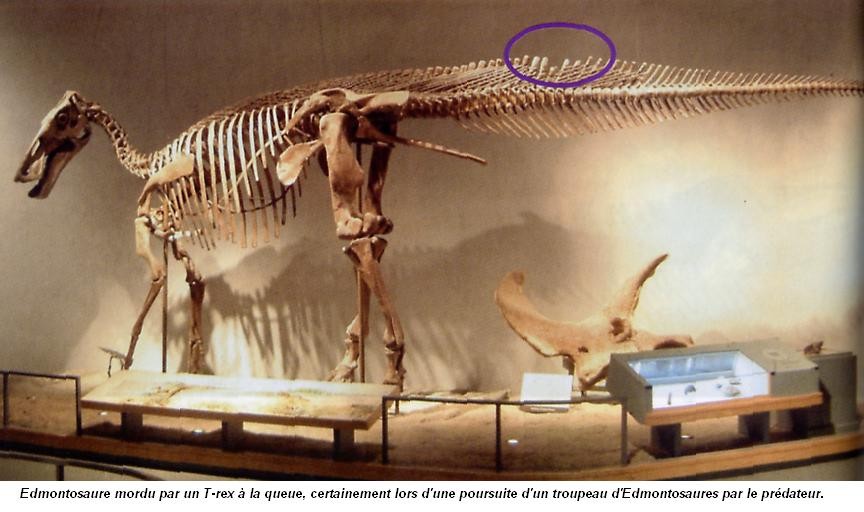

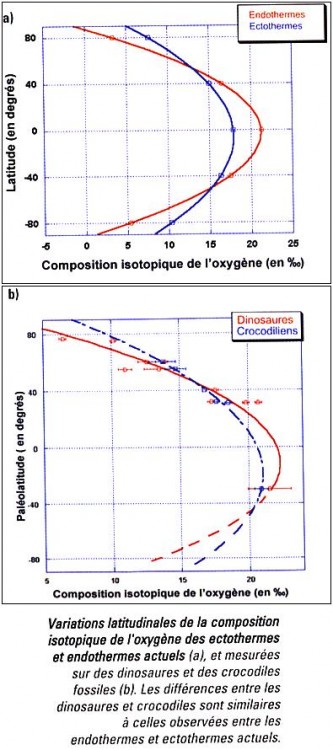

Bonjour. Je propose un nouveau sujet de discussion : Les dinosaures étaient-ils à sang chaud ? Quelques Pistes : * Certains dinosaures (Leaellynasaura par exemple) vivaient dans un habitat où la température moyenne (de l’époque) ne dépassait pas 0° (Antarctique sud, Australie, qui étaient au pôle sud à l’époque). Les dinosaures qui y vivaient étaient donc capables de supporter des conditions rigoureuses. Comment un ectotherme « température-dépendant » y survirait-il ? Comment ferait-il pour se mouvoir ? Pour assurer son métabolisme ? * Les animaux "à sang chaud" ont une croissance constante alors que ceux à sang froid grandissent de façon discontinue en fonction de la température. Après analyse d'un squelette de Tyrannosaure, les scientifiques américains l'ont classés dans les espèces endothermes. De plus, les endothermes ont généralement un stade juvénile de croissance, puis un stade adulte fixe pendant lequel les os sont entretenus par un système de dégradation/réparation des os. Les ectothermes grandissent tout au long de leur vie, sans cesse. * Dentition et mastication. Endothermes = gros besoin énergétique, d’où une nourriture préparée à la digestion grâce à la mastication, et une digestion rapide (énergie économisée). Les dinosaures herbivores possèdent des batteries de dents spécialisées dans la mastication. Ectothermes : proie avalée entière et digérée lentement, ce qui est coûteux en énergie, l’animal ne fait alors rien d’autre que digérer, il stoppe tout autre activité. * Endothermes = production de chaleur = tissus adaptés pour la conserver (production tégumentaires spécialisées et spécifiques : plumes, poils, peau…). Or, on a retrouvé de nombreux dinosaures à plumes (Attention, ils ne volaient pas – analyse anatomique écartant cette hypothèse de vol pour ce qui est du rôle des plumes chez les dinosaures – d’où une plume certainement utilisée comme protection de l’homéothermie). * Rapport proies/prédateurs, dû à l’équilibre des populations proies/prédateurs (nombreux facteurs : habitat, compétition interspécifique, pression de sélections…) : les endothermes consomment plus de nourriture que les ectothermes (car besoins énergétiques plus grands)… Pour un seul prédateur endotherme, il doit y avoir plus de quantité de proies disponibles que pour un ectotherme. * Analyse des isotopes de l’oxygène (deux isotopes: 16O et 18O) contenus dans des tissus de dents de dinosaures (étude sur sauropodes, ornithopodes, théropodes et cératopsiens, de divers gisements du monde) et comparaison à ceux d’animaux ectothermes fossiles découverts aux mêmes endroits. Ces deux éléments ne vont pas se retrouver dans les mêmes proportions lors de la formation de tissus minéralisés comme les dents, les os ou les écailles : La concentration isotopique dépend de la température du corps au moment où le tissu se forme. Les différences de compositions isotopiques entre dinosaures et ectothermes du Crétacé sont comparables aux différences qu’il y a aujourd’hui entre endothermes et ectothermes. *Etude des empreintes fossiles : Un T-rex courrait à 40 km/ h. Vitesse de déplacement typique d’un animal endotherme en milieu terrestre, au métabolisme élevé. Les dinosaures étaient capables (hormis vraiment les gros sauropodes), de se déplacer à des vitesses plutôt élevées. Mais était-ce sur de grandes distances ? Etait-ce pour chasser, en ce qui concerne les théropodes ? * Les squelettes des petits théropodes montrent que ces animaux étaient agiles et rapides. Les petits dinosaures carnivores ne chassaient pas à l’affût, mais devaient certainement participer à une chasse active, en groupe, des proies. D'où un métabolisme élevé, et sûrement homéothermie. * Les tissus mous retrouvés et analysés chez le T-rex sont similaires à ceux des oiseaux actuels, bien endothermes (photos : globules rouges + os médullaire)

-

Dent dinosaure

dinomaniac80 a répondu à un sujet de Hemipristis dans Demandes d' identification de fossiles

On dirait une dent de requin, genre Mégalodon, non ? très usée, avec un morceau de racine. Je pense à cela, mais pas sûr. Le fossile est fortement bombé, et la séparation racine/dent ne parait pas très franche... Peut-être une griffe ? Quelle est l'époque ? la provenance ? Pourrait-on avoir d'autres vues svp ? Y a-t'il des crénulations sur le côté ? -

Crinoïdes et Anémones

dinomaniac80 a répondu à un sujet de dinomaniac80 dans Forum Fossiles et Paléontologie

Pour les anémones, je savais qu'elles se déplaçaient, notamment avec la symbiose bernard l'hermitte/anémone. Mais à cette vitesse, c'est impressionant, surtout pour un système nerveux très primitif !!! La vidéo du crinoïde est également surprenante, bien qu'accélérée (la vidéo est un déplacement de 5minutes je crois). -

Je suis étudiant en biologie (3e année) pour le moment, et j'envisage un master paléo l'an prochain, car je suis passioné et très motivé !!! Rhinopolis, je connais, j'ai vu le site, c'est du Tertiaire et ça concerne les mamifères. Je vais me renseigner davantage. Si quelqu'un a un contact, qu'il n'hésite pas. (Mon mail : se.mfc@wanadoo.fr). Pour le labo à Lille, je veux bien, cela m'intéresse. C'est en relation avec le musée ou avec la fac de sciences ? Si je peux y faire un stage avec la fac, pourquoi pas !!!