Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

C’est une piste intéressante. Le document n’est pas très précis, il parle de haut fourneau mais le fonctionnement décrit est bien celui d’un bas fourneau. Je ne pense pas qu’il y ait eu de haut fourneau sur ce site, c’est un bâtiment imposant qui aurait laissé des vestiges. Et il faudrait démontrer qu’il y avait assez de minerai de fer à proximité pour l’alimenter. Une petite forge temporaire comme ce qui est décrit sur le document serait plus compatible avec le peu de traces laissées. Un bas fourneau peut donner des scories fondues mais le rendement est moins bon et les scories sont plus chargées en fer et de couleur plus sombre. Une verrerie, peut-être, mais pourquoi à cet endroit ? Les indices à rechercher sur le terrain seraient : - la présence de roches ferrugineuses à proximité. - des vestiges de bâtiments, maçonnerie, briques... S’il n’y a rien de tout ça, il reste deux solutions : des matériaux déplacés ou alors celle qui est évoquée dans le titre.

-

Avant de dire que ce n’est pas faisable, il faudrait quand même se renseigner. Mais franchement, sans l’aide d’un bureau d’ingénierie spécialisé, c’est courir au désastre technique et financier. https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_intersaisonnier_de_chaleur http://www.lemoniteur.fr/article/stockage-de-chaleur-solaire-quelle-technique-4439445

-

Je n’affirme pas que c’est la ligne électrique qui est à l’origine mais ça reste une hypothèse possible. Le seul point qui peut faire douter, c’est que ça s’enfonce aussi profondément dans le sol. 20 kV et 100 ampères, ça doit faire dans les 3 MW, 1000 fois plus qu’une plaque à induction. Une ligne HTA peut transporter beaucoup plus : jusqu’à 12 MW les parcs éoliens sont raccordés en HTA. Aucun problème pour fondre quelques kilos de cailloux. Les fours à arc de Koniambo qui doivent être parmi les plus puissants au monde atteignent 80 MW. Ils traitent plusieurs millions de tonnes de minerai par an. Allez voir sur Mindat, il y a des exemples de fulgurites dues à une ligne électrique. https://www.mindat.org/forum.php?read,59,150829,321653

-

Un éclair, en général, ça dure une fraction de seconde, je ne sais pas quelle est la durée maximale. Un défaut sur une ligne électrique peut durer beaucoup plus longtemps si les automatismes de coupure ne s’enclenchent pas et si personne n’intervient. D’après le schéma, il y a une veine de matière fondue jusqu’à 1,2 mètre de profondeur. Il faudrait que Slasscoin puisse nous situer chacun de ses échantillons sur son schéma pour savoir où se situent les bulles, les parties vitrifiées, les différentes couleurs... https://www.youtube.com/watch?v=ynlMhgqSVlY

-

La thèse de KM Block parle de fulgurites d’un diamètre supérieur à 10 cm. Elle parle aussi de grains de fer métallique qui expliqueraient le magnétisme. http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/144596

-

A ce stade, il reste plusieurs possibilités dont aucune n’est complètement convaincante. 1ère hypothèse : fulgurite non naturelle provoquée par la chute d’une ligne électrique. Les questions portent principalement sur le matériau qui aurait fondu. Sous la pression atmosphérique, la calcite se décompose sans fondre en donnant du CO2 (ça peut faire des bulles) et de la chaux qui fond vers 2600 degrés si elle est pure, nettement plus bas si on la mélange avec de la silice. Si on chauffe très vite, il peut rester des inclusions de carbonates dans la chaux. On n’aura peut-être pas la même intensité que sur un coup de foudre mais ça peut durer beaucoup plus longtemps si les protections du réseau ne se déclenchent pas. La chaux seule ou la silice n’expliquent pas l’aspect de la zone fondue mais il suffit d’un peu de fer pour obtenir ce genre de couleurs avec peut-être, localement, du cuivre emprunté aux câbles électriques. Pourquoi le magnétisme ? Et pourquoi la zone fondue s’enfonce-t-elle dans le sol ? 2ème hypothèse : un site métallurgique ancien. OK pour l’aspect de la partie vitreuse mais il n’y a manifestement aucun filon minéralisé à proximité. Pourquoi avoir transporté du minerai en haut d’une colline où il n’y a aucune ressource énergétique, à peine de quoi faire un peu de charbon de bois ? Pourquoi avoir percé des trous dans le calcaire pour ensuite les remplir de scories fondues ? Un trou de coulée aussi fin se serait rapidement obstrué. Et pourquoi avoir construit un four en calcaire qui se décompose aux températures habituelles d’un four métallurgique ? 3ème hypothèse : un four à chaux. Cette fois, on a la matière première en abondance mais les températures dépassent rarement 1000 degrés et on aura du mal à expliquer ces veines de matériau fondu. 4ème possibilité : des matériaux déplacés. On sait que les déchets voyagent bien, on en a vu d’autres. Ça ouvre le champ des possibles : déchets métallurgiques, verriers, céramiques... Quoi d’autre ? Un site de fabrication de fausses fulgurites ? Une fulgurite vraiment naturelle ?

-

Bonjour Slasscoin, laissons les géologues débattre de la nature du terrain. Les dernières photos montrent bien la configuration des lieux. De toute évidence, il y a quelque chose qui a fondu juste en dessous d’une ligne à haute tension. L’hypothèse d’une fulgurite non naturelle due à la chute d’une ligne électrique doit être sérieusement considérée.

-

L aragonite, comment se forme t-elle ?

mr42 a répondu à un sujet de cathycat07 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour à tous, Un article qui explique le phénomène dans l’eau de mer. C’est l’influence du magnésium sur l’énergie de surface et sur la nucléation qui est en cause. En l’absence de magnésium, la constante d’équilibre comme l’énergie de surface sont en faveur de la calcite. Quand la teneur en magnésium augmente, l’énergie de surface de la calcite augmente alors que celle de l’aragonite reste stable provoquant une nucléation préférentielle de l’aragonite. http://www.pnas.org/content/112/11/3199.full.pdf -

La présence de cette ligne à haute tension est intéressante, les fulgurites peuvent aussi être produites par la chute d’une ligne électrique. Il faudrait essayer de savoir s’il n’y aurait pas eu un problème avec cette ligne à cet endroit. https://www.glocktalk.com/threads/fulgurite-sand-dirt-melted-by-powerlines.1580628/ https://meteorology.knoji.com/fulgurites-petrified-lightning/ https://www.mindat.org/mesg-55-148505.html La visite sur le terrain devrait nous permettre d’y voir plus clair. Je ne suis pas géologue, d’autres que moi seront certainement plus compétents pour dire ce qu’il faut chercher. Mon domaine, c’est plutôt la métallurgie. Dans du sédimentaire, il y a peu de chance qu’on trouve des filons métallifères. Il faudrait quand même regarder s’il n’y a pas de formations ferrugineuses dans les environs. Je suppose que le pylône est installé sur une hauteur, pas au fond d’une vallée. Ce n’est quand même pas le meilleur endroit pour fondre des minerais. Il faudrait aussi comparer les pierres dans lesquelles la partie fondue est incrustée avec celles des environs. Est-ce que la roche a changé d’aspect et de consistance et sur quelle épaisseur ? Est-ce qu'elle ne vient pas de beaucoup plus loin?

-

Voici une thèse qui propose une vision plus complète des fulgurites : http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/144596 Le type II décrit dans cette étude (page 25) présenterait bien l’aspect bariolé que nous avons ici : « The external color of Type II fulgurites is usually a medium gray. While the external color of unaltered target material is relatively uniform between samples, the glass color of these fulgurites exhibits a surprising variation not seen among the other types, including bottle green, dark blue, white, orange, and brown. »

-

Bonjour et merci pour ces nouveaux éléments. Quelle que soit l’explication, il reste des zones d’ombre. Les cailloux pris un par un ressemblent à des scories métallurgiques. Ce qui est surprenant, c’est de retrouver autant de couleurs différentes avec aussi peu d’échantillons. L’hypothèse d’une fulgurite pose la même question : il aurait fallu que la foudre tombe sur un terrain très particulier pour produire autant d’aspects différents. Prenons le problème dans l’autre sens : Quelles est la nature de la roche qui entoure ces chenaux ? Une carte géologique et quelques tests permettaient de le savoir. Est-ce que la foudre peut former des chenaux dans une roche aussi massive ? Quand on pense au nombre de coups de foudre qui tombent sur les sommets du Cantal ou des Cévennes en France, on devrait en trouver à la pelle... Sur le schéma, on voit une sorte de pylône à 15 mètres du lieu de découverte. S’agit-il d’une ligne électrique à haute tension ? Il y aurait donc eu un chantier à proximité… Sur les photos 01, 02, 03, on ne voit pas bien si c’est un chenal à une dimension ou une nappe à deux dimensions. Il serait intéressant de faire une coupe transverse pour mieux voir la géométrie ainsi que le contact avec la roche.

-

Bonjour et merci d’exhumer ce sujet que j’ignorais. Vu de l’état civil de Géoforum, je n’étais pas né. S’il en est encore temps, je relancerais bien la discussion...

-

Avant de donner un nom, il faudrait savoir ce que c’est. L’expression « verre métallique » ne convient pas. On l’utilise parfois pour désigner les métaux amorphes, des matériaux qui n’ont rien à voir avec ce qui est présenté ici.

-

Non, ce n’est pas aussi simple : la magnétite, c’est bien du fer oxydé. Certains oxydes de fer sont fortement magnétiques, d’autres presque pas...

-

Il faudrait une bonne fois pour toutes tordre le cou à cette légende : - il existe des matériaux sans fer qui attirent l'aimant (exemple : le nickel) - il existe des matériaux riches en fer qui n’attirent pas l'aimant (pyrite) Le magnétisme n’est pas automatiquement lié à la présence de fer.

-

Identification pierre précieuse

mr42 a répondu à un sujet de Slasscoin dans Demandes d' identification de minéraux

Chauffer un objet au rouge et le plonger dans l’eau froide, c’est ce qu’on appelle un choc thermique. Il est normal que le quartz se brise et la plupart des minéraux en feraient autant. Le refroidissement à l'air est moins brutal mais peut quand même provoquer une fissuration. Le quartz subit également un changement de réseau cristallin à 573 degrés. C’est probablement la raison du passage de l’aspect incolore à laiteux. -

Les deux premières photos font plutôt penser à des scories métallurgiques. Je ne connais rien aux fulgurites mais les quelques exemples que l’on peut trouver sur le net ne ressemblent pas trop à ça. Mais une fulgurite est produite par la foudre qui tombe sur le sol et tout dépend sur quoi elle tombe. Un coup de foudre sur un tas de scories ?

-

Je penserais plutôt à un verre coloré. On peut ajouter au verre de nombreux colorants avec des compositions chimiques très variées. La couleur verte du verre est souvent due à des oxydes de fer. http://www.infovitrail.com/index.php/fr/le-verre/302-les-colorants-du-verre?showall=1&limitstart= Cela dit, pour rendre un verre magnétique, il faudrait autre chose : l'oxyde ferreux n'est pas magnétique. Est-ce qu’il n’y aurait pas des inclusions de particules magnétiques ? Le magnétisme n’est pas automatiquement lié à la présence de fer, il existe des matériaux magnétiques sans fer et d’autres avec beaucoup de fer qui ne sont pas magnétiques.

-

Bonjour, Pour l’aspect général, la « croûte de fusion » et le magnétisme, ça ressemble à certaines scories de plomb. La densité est un peu faible mais possible. Peut-on savoir où et dans quel contexte géologique ce caillou a été trouvé ? Sur quel matériau la trace a-t-elle été obtenue ? Avec une dureté supérieure à 7, la porcelaine aurait été bien rayée. Il y a probablement plusieurs constituants de duretés différentes.

-

Collection Métaux

mr42 a répondu à un sujet de jpcaen dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Bien le bonjour ! Bienvenue sur le forum et bonne chance au fiston. Je crois que nous sommes en phase, la classification périodique est un bon guide pour comprendre les minéraux. Le site indiqué est intéressant, ils ont des choses rares mais ils sont chers. C’est peut être du au niveau de qualité requis par la recherche scientifique. Pour des éléments plus courants et dans le seul but de collectionner, on doit trouver des fournisseurs plus abordables. "La nature a fait des merveilles en mélangeant tout ce monde... " C'est vrai mais ce mélange est loin d'être uniforme, on trouve parfois des concentrations étonnantes de tel ou tel élément. -

Voilà, c’était un premier tour des sites que j’ai visités cet été. Il reste des tas de choses à voir, d’autres métaux, d’autres procédés… En ce qui me concerne, la suite attendra l’année prochaine mais rien ne vous interdit de compléter, la règle de base étant de partir de sites métallurgiques attestés. Si vous avez des documents explicitant les procédés utilisés sur certains sites déjà vus ou à voir, ils pourront également être utiles. Merci pour tous vos commentaires, l'interprétation de ces matériaux est parfois compliquée.

-

Très bariolé, au moins 3 couleurs différentes sur le même caillou. Quelqu’un a joué avec les colorants. Déchet de verrerie.

-

De façon générale, je détecte bien la plupart des métaux courants mais pas les non-métaux. Plus on va vers la gauche de la classification périodique et mieux ça marche. Le silicium ne réagit pratiquement pas, et pourtant j’ai essayé du silicium pur. Sb ne donne que trois raies exploitables dans le proche UV et elles sont masquées dès qu’il y a du fer. http://www.geoforum.fr/topic/25445-spectrographie-et-identification-des-mineraux/?do=findComment&comment=529264 Je pense effectivement que ce que j’ai détecté se trouve dans la matière qui entoure les cristaux ou éventuellement dans des inclusions. Dans ces conditions, les cristaux peuvent être aussi bien du quartz que des composés d’antimoine. La dureté est quand même assez élevée, ça raye nettement le verre. Je pense que la dureté vient bien des cristaux, la matière qui les entoure est de consistance terreuse. C’est ce qui me fait plutôt penser au quartz. Avec ce que j’ai détecté (Ca, Fe, Ba, Ti) il est difficile de former des composés qui se volatilisent de façon importante dès 1000 à 1100°C mais je suis loin de tout connaître. Est-ce que ces cristaux se sont formés à partir d’une phase vapeur ? Une dernière remarque : les déchets trouvés à Babory sont d’une diversité qui dépasse tous les autres sites dont j’ai parlé. J’ai du mal à croire qu’on puisse attribuer toute cette diversité à un seul procédé. Le grillage volatilisant en était à ses débuts, il y a certainement eu des tâtonnements.

-

Pierres noires qui sonnent au détecteur de métaux à identifier

mr42 a répondu à un sujet de eric67 dans Météorites

Je reviens sur ce sujet avec une information inattendue. Les cailloux trouvés par eric67 ressemblent fortement à des supposées scories que j’ai trouvées sur le site de Babory en Haute-Loire. http://www.geoforum.fr/topic/35726-les-scories-métallurgiques/?do=findComment&comment=619892 Les propriétés basiques (aspect, porosité, densité, dureté, propriétés électriques et magnétiques) sont très proches. Du point de vue de la composition chimique, on retrouve la plupart des ingrédients. Le calcium et le titane sont plus nets sur le caillou d’eric67 mais quand même présents dans celui de Babory. Le fer est plus net à Babory. Le caillou de Babory contient en plus du baryum : j’ai regardé de plus près les spectres de l’échantillon d’eric67 et le baryum est bien là même s’il est plus timide qu’à Babory… Une telle ressemblance entre deux objets aussi atypiques ne peut pas être fortuite. L’objet d’eric67 trouvé dans la plaine d’Alsace n’a pas de contexte particulier alors que celui de Babory vient d’un important centre de traitement de minerai d’antimoine. Y-avait-il une mine d’antimoine du côté de Sélestat ? La réponse est oui : le site de la mine d’antimoine de Charbes (ou Honilgoutte) se situe à 30 km à vol d’oiseau du lieu de découverte. Elle a été exploitée brièvement entre 1899 et 1904. Quelqu’un sait-il où et comment était traité le minerai ? Il n’y a là aucune certitude, les deux objets pourraient aussi venir d’un même procédé qui ne serait utilisé que de façon annexe pour le traitement des minerais d’antimoine. La piste mérite quand même d’être explorée. -

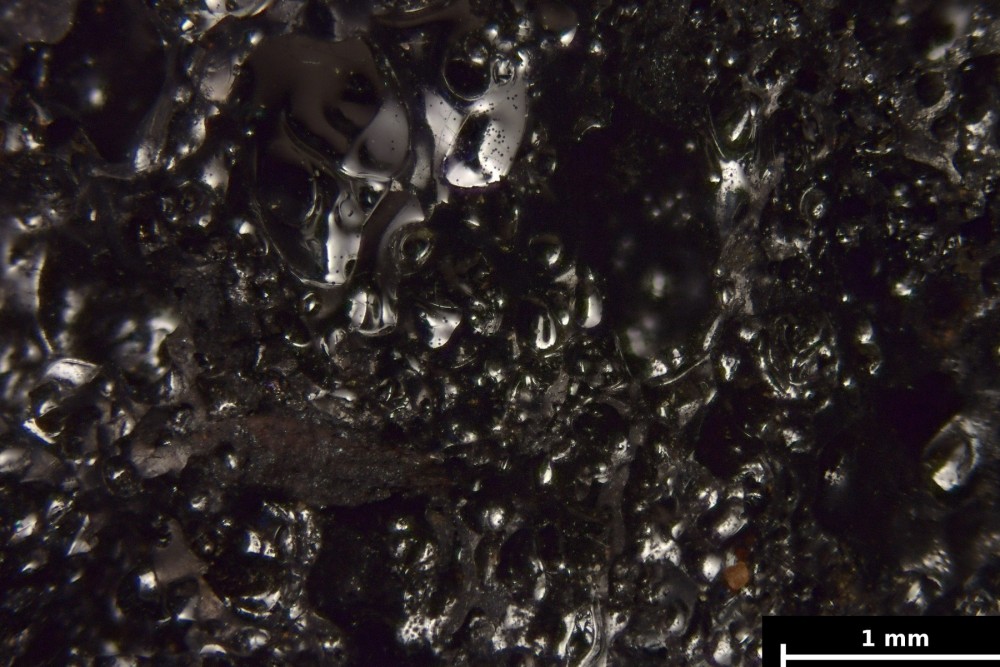

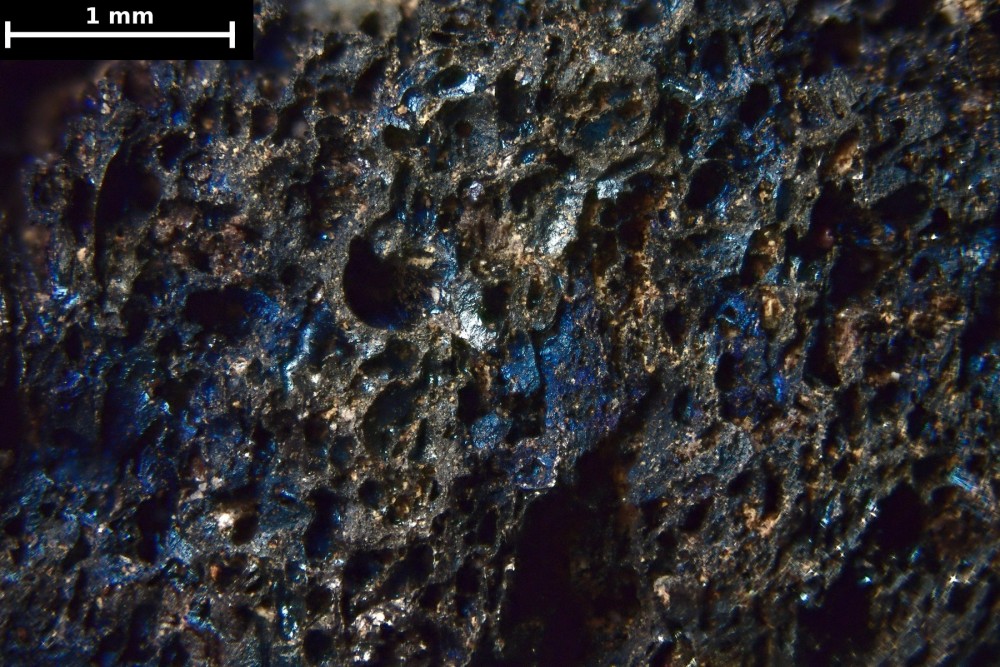

Une dernière variété trouvée à Babory. À l’état brut, l’aspect est mat, gris-bleu, avec de nombreuses et très petites bulles. Sur cassure fraîche, l’éclat est vif, de type métallique mais la cassure est irrégulière. Aucune ductilité, très fragile, se découpe facilement à la scie à métaux. La dureté est entre le cuivre et le verre. C’est très léger avec une densité de 1,1 mais difficile à interpréter avec toutes ces bulles. La résistance électrique est très faible, 1 ou 2 ohms. Le magnétisme est très faible. Après chauffage au rouge, on ne voit aucun début de fusion mais la cassure fraîche reprend très vite un aspect mat. Au spectrographe, on voit nettement le fer, un peu de calcium, de magnésium, de baryum, d’aluminium, un soupçon de titane… Par contre, je ne peux pas détecter l’antimoine avec mon système. Avec de telles propriétés, il n’est pas évident de se raccrocher à la métallurgie de l’antimoine. Pourtant ces cailloux sont assez fréquents sur le site et leur forte porosité les rapproche des autres scories d’antimoine. Surface brute: Cassure fraîche: Il y a en revanche une forte ressemblance avec un autre objet énigmatique qui nous avait beaucoup occupés il y a quelques mois :