Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

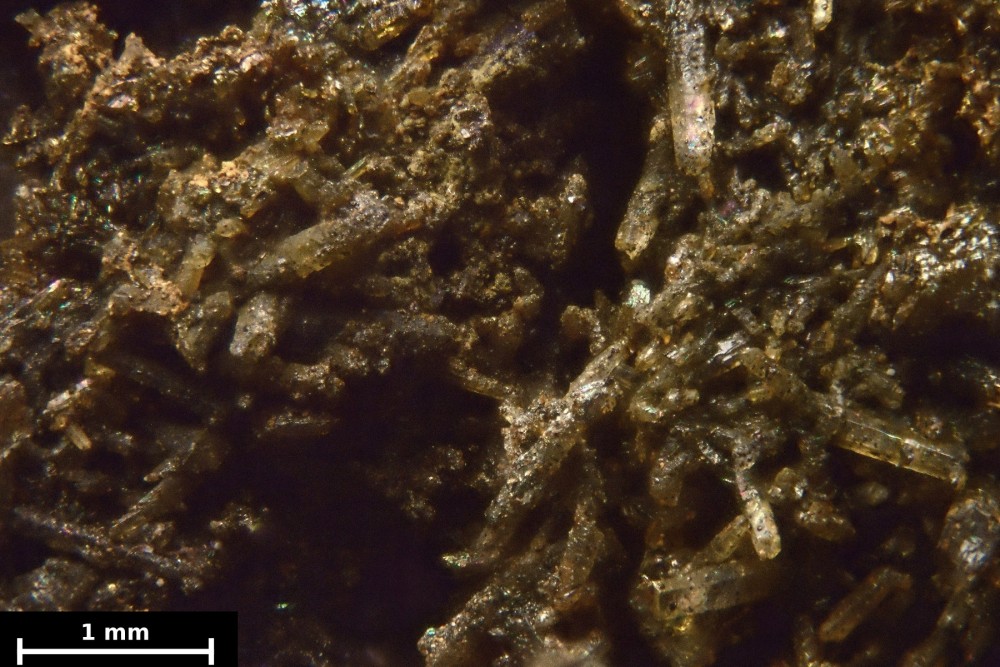

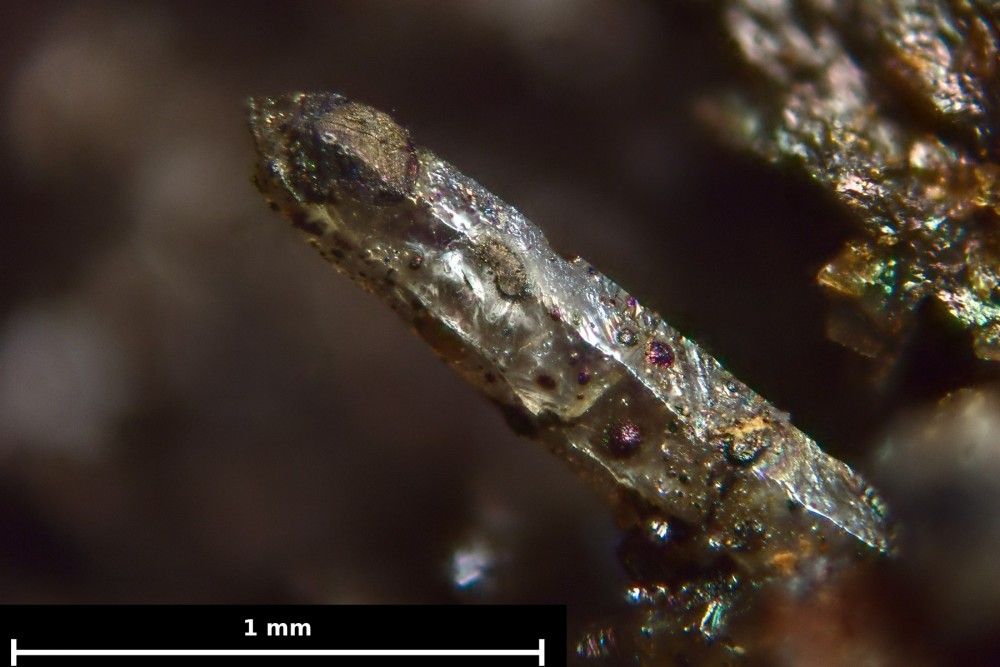

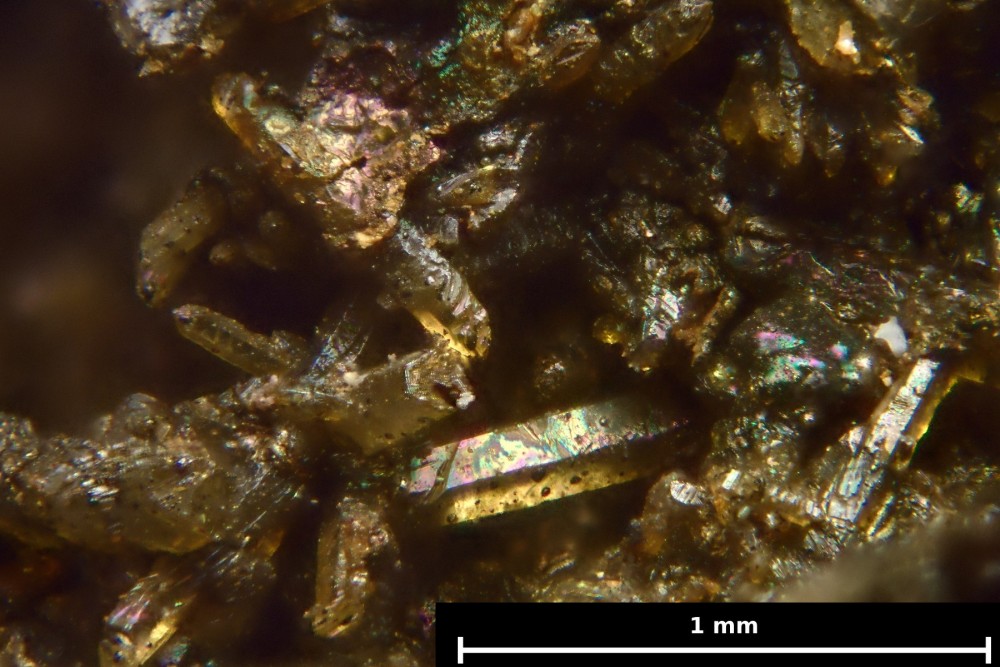

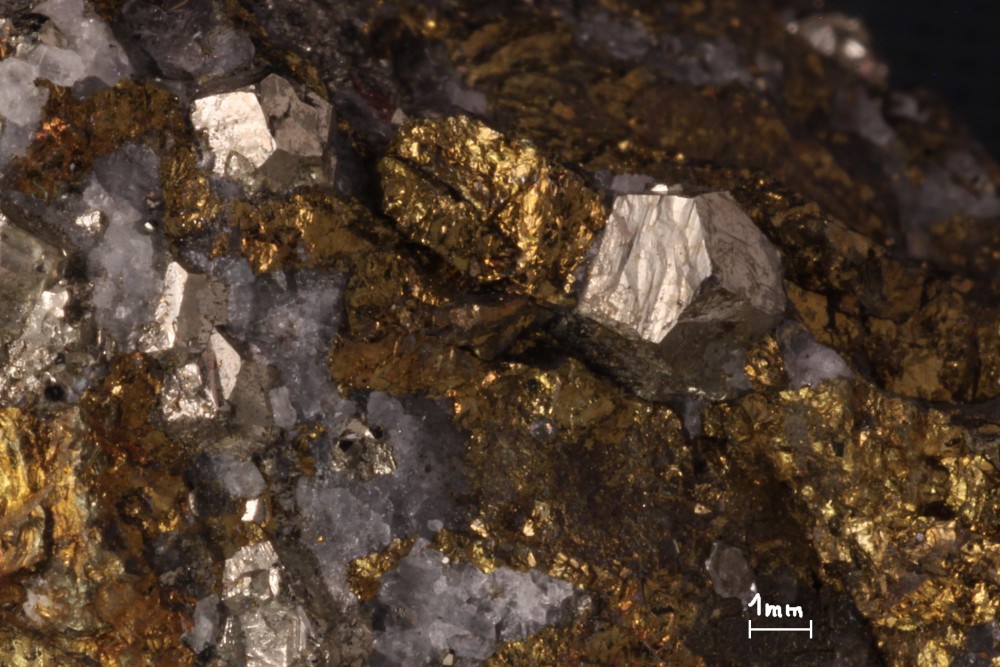

Un autre truc intéressant trouvé également à Babory. C’est un amas désordonné de cristaux prismatiques avec quelques terminaisons en pyramide, entourés par une matière terreuse. L’ensemble est faiblement magnétique. Une fois réduit en poudre, quelques grains gris foncé s’accrochent à l’aimant, les cristaux ne sont pas magnétiques. Au spectrographe, on voit surtout du calcium, un peu de fer mais mon appareil ne détecte pas le silicium. Un petit peu de titane et de baryum... Vus de près, quelques cristaux pathologiques couverts de contusions et de pustules. Ils rayent le verre. Du quartz ? Plutôt en version bêta ?

-

Enfin un ouvrage un peu plus explicite. Il est précisé (voir pages 360-361) qu’une volatilisation satisfaisante de Sb2O3 ne peut être obtenue qu’à 1000 à 1100°C. Encyclopedia of chemical processing and design, Werner Joseph, John J. McKetta editor, 1977 https://books.google.fr/books?id=iwSU5G5VzO0C&pg=PA378&lpg=PA378&dq=antimony+werner+joseph&source=bl&ots=bmDUL8w4Ea&sig=xcFoaa2ATuHkcFQTYg2usyq8Y5c&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwipyNe_s-XWAhWEHxoKHe7SD5QQ6AEIKTAA#v=onepage&q=antimony werner joseph&f=false

-

Pour la liquation, c’est clair il fallait se trouver entre 550 et 600°C pour fondre la stibine et uniquement la stibine. Je n’ai trouvé aucune indication sur les températures atteinte lors de la volatilisation. On peut reprendre les valeurs données par Wikipedia : - Sb2O3 fond à 656°C et bout à 1425°C. - Sb2S3 fond à 546°C et bout vers 1150°C. Le grillage volatilisant avait deux fonctions : convertir le sulfure en oxyde, ce qui se fait à température assez basse (300 à 500°C) et ensuite séparer l’oxyde par évaporation. Il fallait donc commencer par oxyder sans évaporer le sulfure. Mais ensuite, pour évaporer l’oxyde à un taux industriellement acceptable, on ne pouvait pas rester à 800 degrés en dessous de la température d’ébullition. On devait largement dépasser les 600 degrés...

-

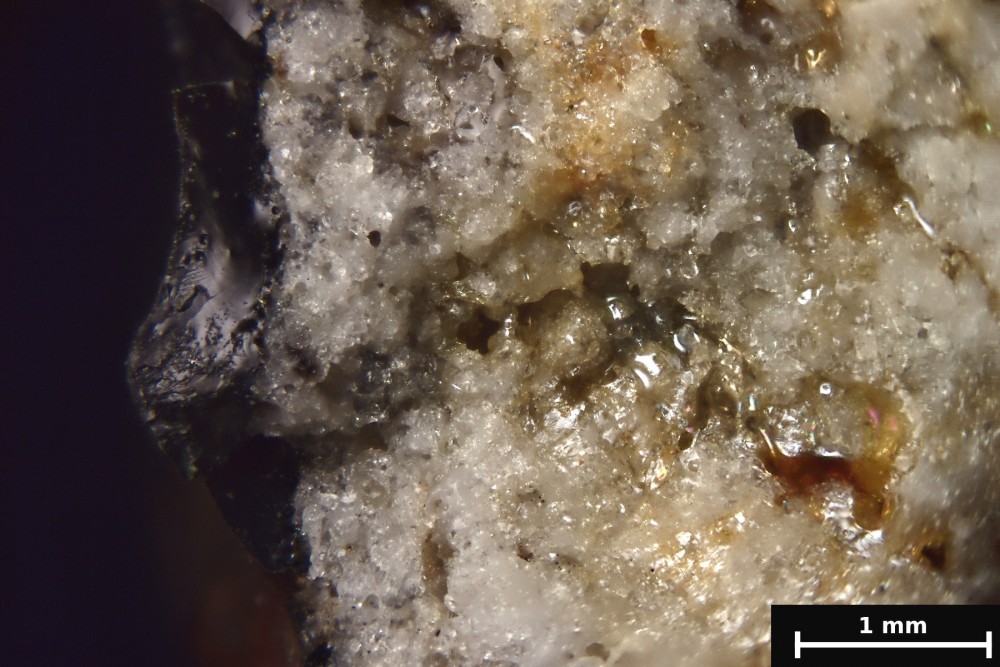

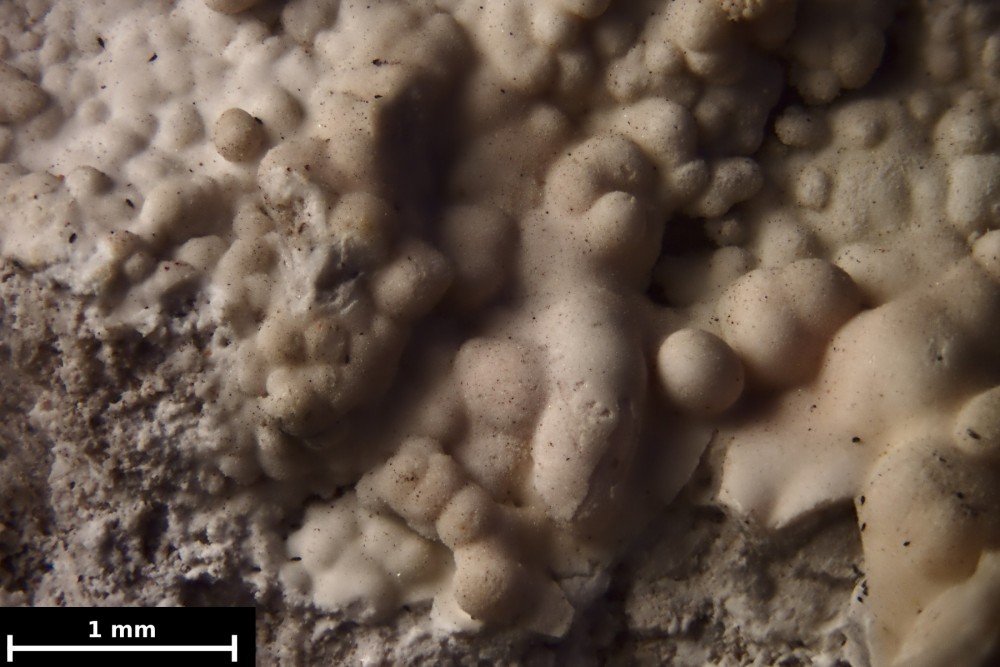

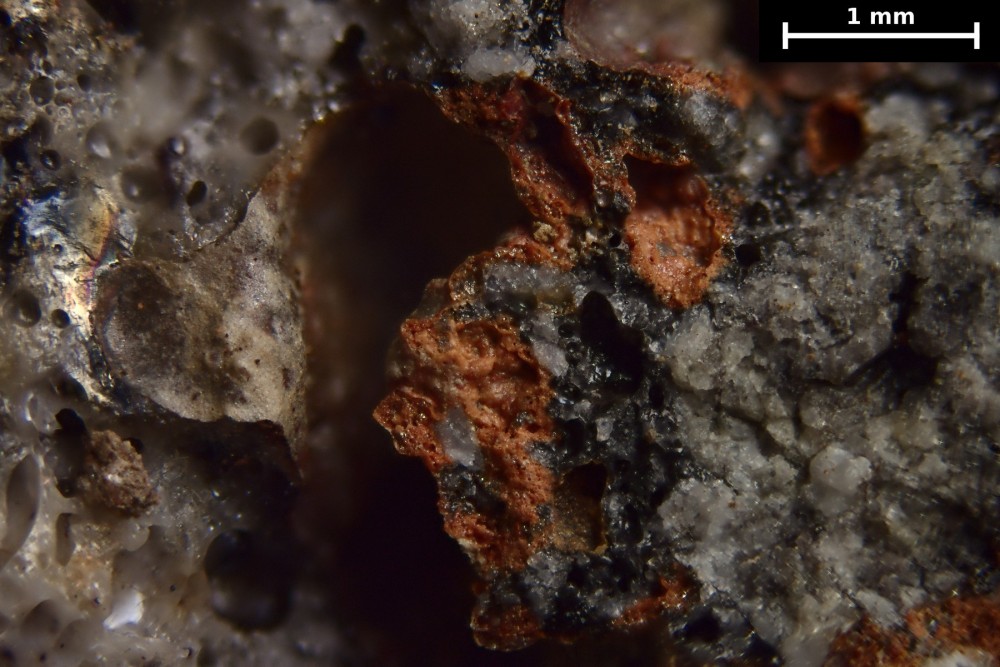

Certaines scories de Babory sont assez classiques et comparables à ce qu’on trouve à Ouche. Une première assez banale : Une autre plus originale. Elle est formée d’une sorte d’écume blanche, déjà entrevue mais pas de façon aussi massive. Elle est recouverte par une couche vitreuse noire et continue. La partie blanche raye le verre, elle contient du calcium et du baryum.

-

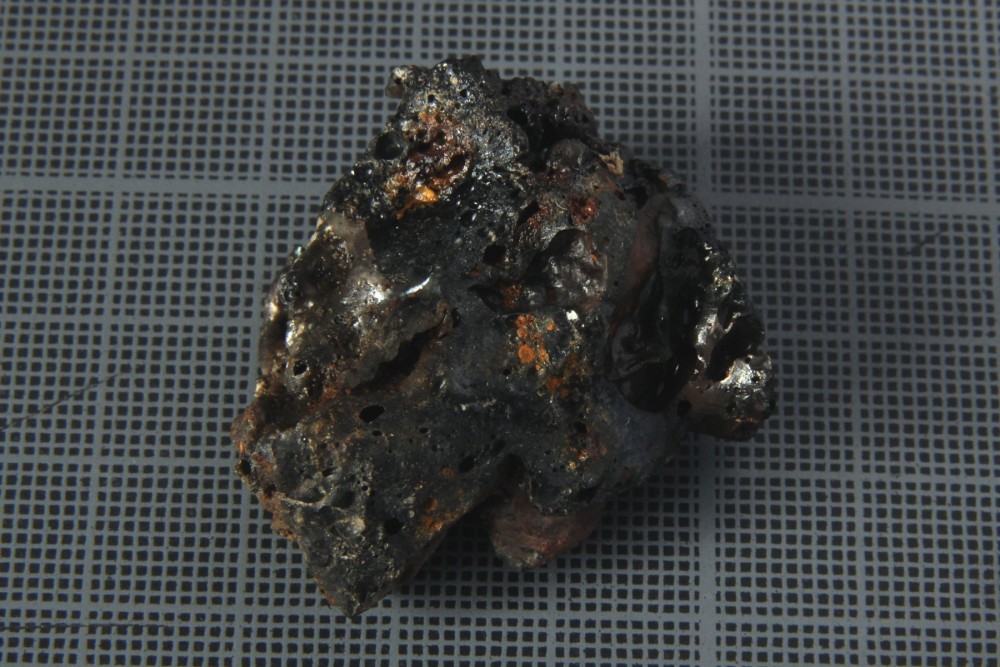

Un petit tour à Babory où se trouvaient deux usines concurrentes d’extraction d’antimoine. L’une d’elles fut construite par E. Chatillon et basée sur un procédé qu’il venait de faire breveter, en fait une des premières versions du grillage volatilisant. L’autre, appartenant à E. Basse-Vitalis, utilisait un procédé plus classique, probablement basé sur la liquation mais ce n’est précisé nulle part. Il reste peu de scories. On peut néanmoins voir près de la route un petit tas de matériaux à forte porosité mêlés à quelques détritus. La diversité des déchets est surprenante. La seule constante est la porosité toujours très forte. La surface est souvent vitreuse de couleur grise à brune mais parfois terreuse ou couverte de petites billes ou de concrétions blanches ou jaunes.

-

Les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euro sont en acier plaqué de cuivre. Si on y va doucement, c'est du cuivre, si on appuie comme une brute, c'est de l'acier... Il vaut mieux acheter pour quelques euros un bout de cuivre au rayon plomberie d'un magasin de bricolage. Mais pour la dureté 4, la fluorine est la meilleure solution.

-

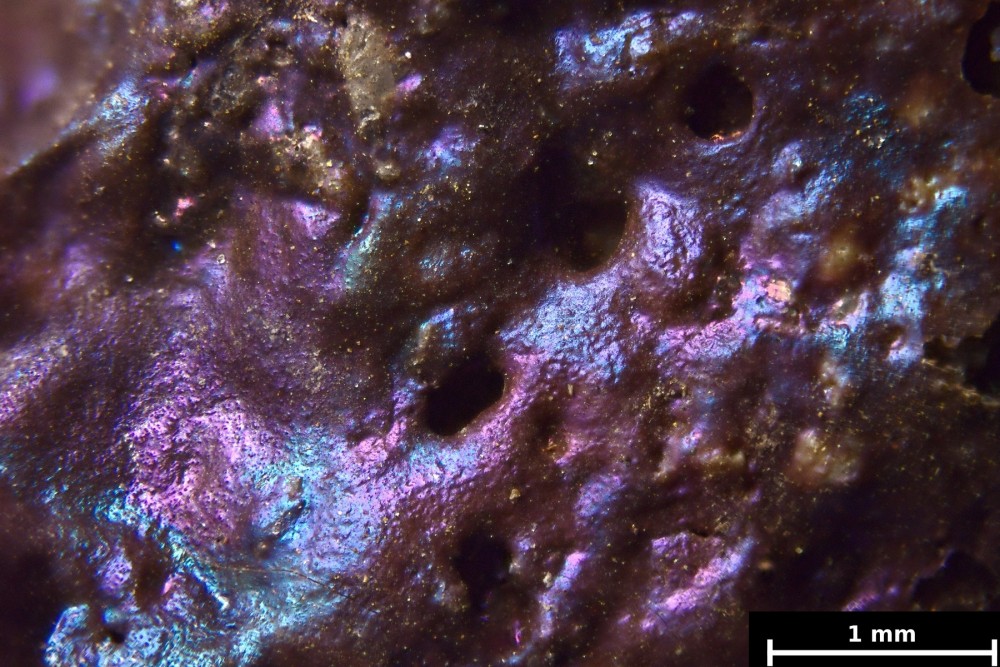

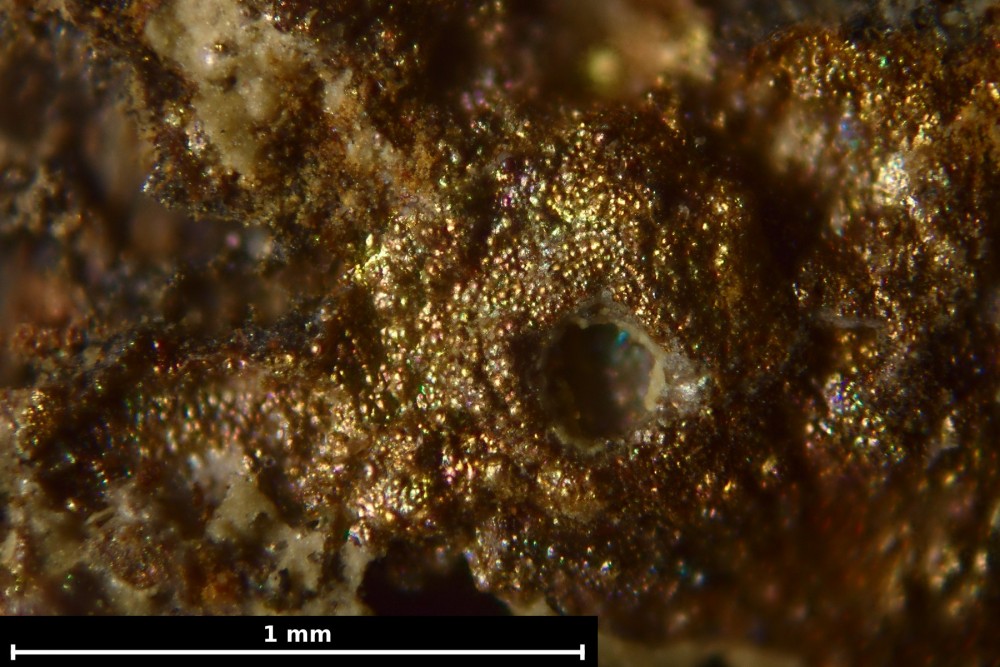

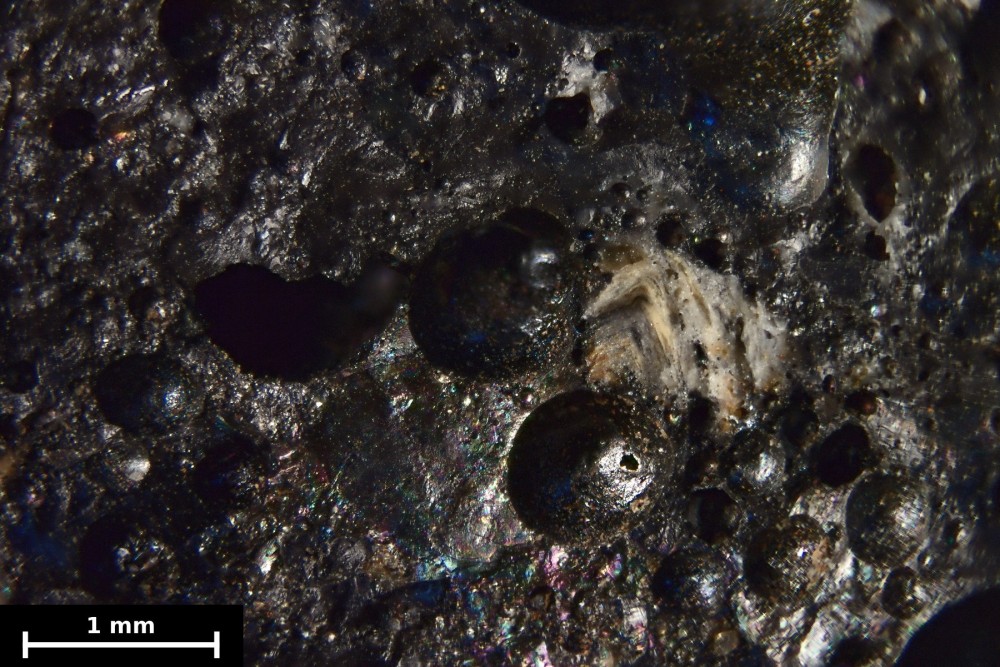

Quelques commentaires sur les procédés d’extraction de l’antimoine. Il y a eu plusieurs usines dans le secteur avec des entreprises concurrentes : 17 concessions, 8 usines de traitement du minerai d’après les Annales des mines, Note sur la valeur des minerais d’antimoine, publié en 1909 : https://patrimoine.mines-paristech.fr/scripto/transcribe/278/79984) Les textes d’époque restent vagues sur les procédés utilisés. L’antimoine, assez volatil ainsi que plusieurs de ses composés, est mal adapté au haut-fourneau. Les pertes dans les fumées sont une des principales difficultés de la métallurgie de l’antimoine. À l’époque, il y avait en gros deux voies principales avec plusieurs variantes pour chacune. 1) Dans un premier temps, les minerais sont chauffés dans des creusets autour de 600°C pour fondre la stibine sans la volatiliser et sans fondre les autres minéraux présents (procédé de liquation). La stibine peut ainsi être séparée, on la fait ensuite réagir avec du fer qui se combine au soufre (précipitation). Ce procédé est assez ancien, il était d’usage courant au 19ème siècle mais spécifique des minerais riches en sulfures. Il y avait aussi une variante en 3 étapes : liquation + grillage + réduction. 2) Le deuxième procédé commence par un « grillage volatilisant » dans lequel les sulfures sont oxydés, les oxydes d’antimoine sont vaporisés et récupérés par condensation. Les oxydes sont ensuite réduits par le charbon. Ce procédé est apparu plus tard et s’est perfectionné jusqu’au 20ème siècle. Il est plus efficace pour les minerais mixtes, sulfures + oxydes. On trouvera plus d’information sur : http://web.mit.edu/12.000/www/m2016/pdf/antimony.pdf http://usantimony.com/metallurgy.htm L’article de 1909 indique que le procédé de grillage volatilisant était « usuel en Auvergne », et probablement mieux adapté aux minerais locaux. Il est cependant possible que la voie de la liquation ait également été utilisée. Les scories trouvées à Ouche ont du passer par un stade de fusion quasi complète et semblent être des résidus de grillage volatilisant. Par rapport aux remarques de jjnom, je peux juste ajouter : - l’emploi de fondant était superflu, on ne cherchait pas forcément à obtenir des scories liquides, - pour vaporiser les oxydes de Sb, il était préférable de monter assez haut en température. Sb2O3 bout à 1425°C, les autres oxydes se décomposent. - avec une forte teneur en silice, FeO aurait du se retrouver dans des silicates mais ici, dans une ambiance volontairement oxydante, il s’agit plutôt de Fe2O3 qui ne forme pas de composé défini avec SiO2. J’avais oublié de parler du magnétisme : il est très prononcé sur le premier type de scories (l’aimant reste collé) et très faible sur le deuxième type (aimant à peine dévié). Elles sont généralement isolantes d’un point de vue électrique mais le premier type peut montrer une résistance élevée (kilo ou méga-ohms) sur de petites plages.

-

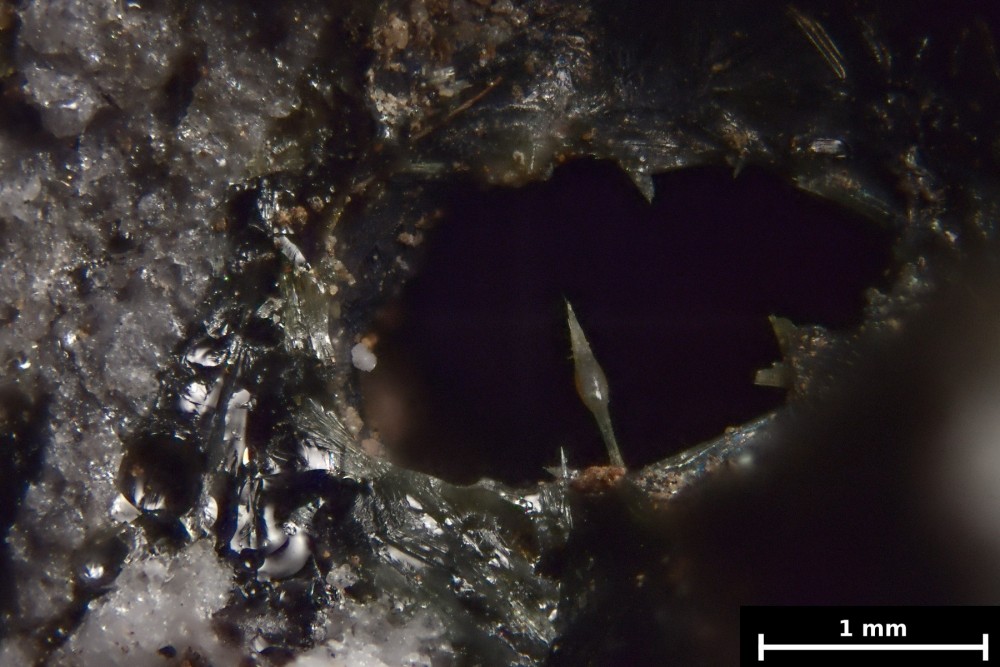

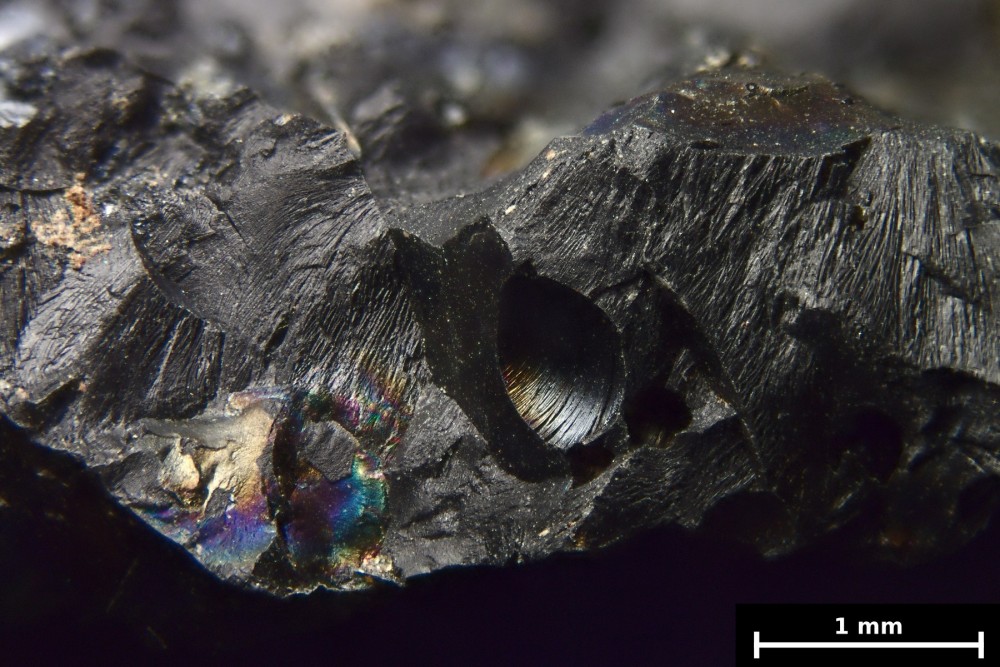

Le deuxième type de scories trouvées à Ouche montre des plages de couleur blanche, grise, orange… Les cavités sont rarement sphériques, elles font plutôt penser à des cavernes. Elles sont souvent vides mais certaines contiennent des aiguilles, des billes… Celle-ci a du avoir une croissance perturbée :

-

Je vous propose de continuer le tour avec l’antimoine et le secteur de Brioude-Massiac. Il y a eu de nombreuses mines et 3 principaux centres de traitement : Brioude, Ouche (Massiac) et Basbory (Blesle). Je n’ai pas retrouvé les sites des usines de Brioude qui doivent être aujourd’hui en zone urbaine. On va commencer par Ouche. Les scories d’Ouche ont fait l’objet d’une étude et d’une publication par l’Université de Limoges. Cette étude tournée vers l’environnement ne donne pas d’information sur les procédés métallurgiques. Elle confirme qu’il reste peu de scories sur le site et qu’elles ont été utilisées comme matériau d’empierrement. http://www.unilim.fr/sermiel-dev/wp-content/uploads/sites/5/2014/06/Courtin-Nomade-et-al.-2012.pdf Sur place, les scories sont rares mais facilement identifiables car très poreuses. Il est en revanche peu probable que mon échantillonnage soit complet. On peut les classer en deux types : les unes montrent sur cassure fraîche un aspect assez homogène, un éclat métallique à vitreux, une couleur gris sombre à bronze, peu d’inclusions, de nombreuses bulles plutôt sphériques. Les autres sont un patchwork de plages d’aspects divers avec encore plus de bulles de formes diverses. Le premier type doit correspondre à l’étude de l’Université de Limoges. Elles présentent quelques rares inclusions de couleur claire. La croûte est le plus souvent terreuse mais prend parfois un aspect vitreux gras. La cassure, généralement irrégulière, montre en certains endroits un aspect fibreux visible même à l’intérieur des bulles.

-

Les photos de Tóth László sont magnifiques. Celles de Frédéric Hède alias tempo sont du même niveau. Merci à tous les deux.

-

L'améthyste en Auvergne

mr42 a répondu à un sujet de roc provencal dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Ça se confirme, cette discussion est instructive ! Merci pour l’information. J’avais quand même testé une magnétite que je possède sans rien détecter. Je viens de refaire l’essai sur un coin ébréché (donc non altéré) et je trouve plusieurs kilo-ohms. Ça ne vaut quand même pas un métal mais ça peut contribuer et ce serait plus compatible avec la densité. Il faudra que je retourne sur le site trouver d’autres échantillons pour d’autres tests.

-

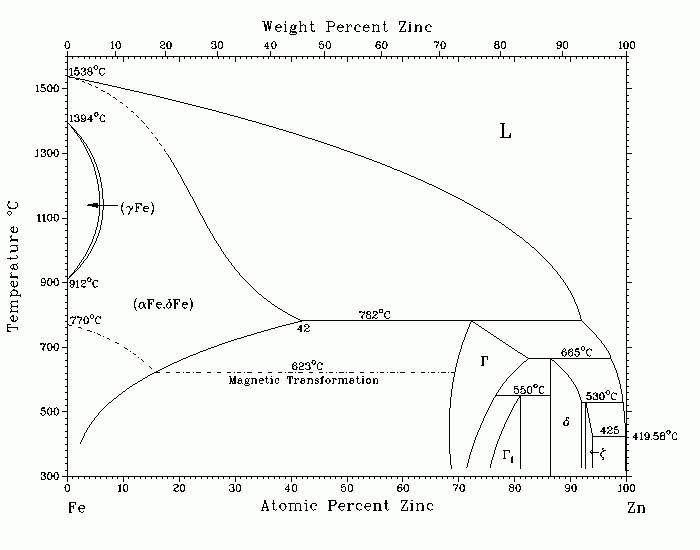

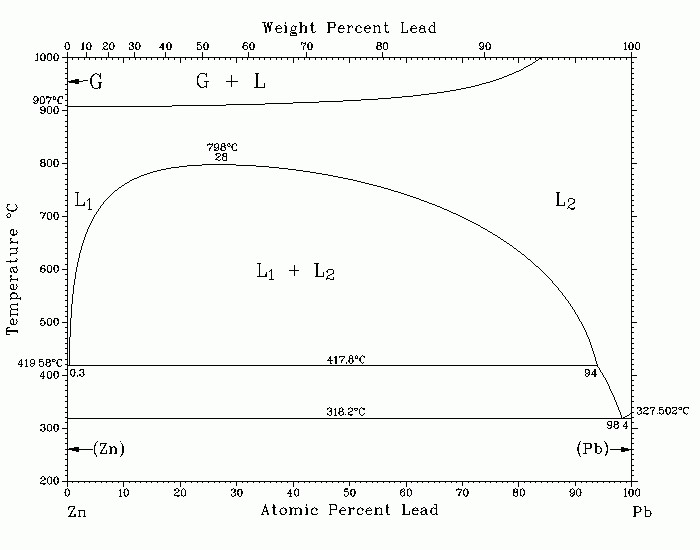

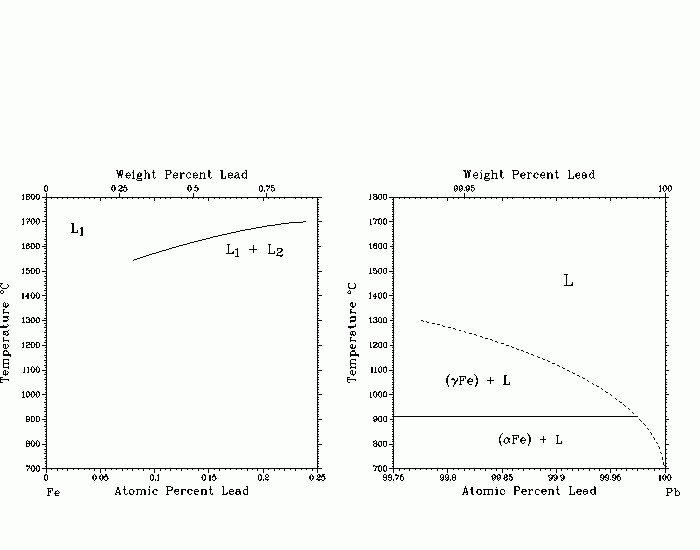

La discussion est quand même instructive. Je n’ai pas de preuve mais il faudrait quand même une texture très particulière. Je n’imagine pas le plomb, qui cristallise dans le système cubique, formant des réseaux d’aiguilles d’autant plus qu’il devrait se solidifier en dernier... La magnétite ne conduit pas l’électricité. Le diagramme fer-zinc montre que si on est à l’équilibre et s’il y a magnétisme, le zinc entre dans la phase intermétallique notée « Gamma » majuscule. Rien ne dit que cette phase réagit à l’acide chlorhydrique. Pour qu’il y ait magnétisme, le ratio Zn/(Fe+Zn) ne doit pas dépasser 68 à 70 % ce qui exclut la présence de Zn seul. Cela suppose bien entendu qu’on soit à l’équilibre. Il pourrait y avoir du zinc en solution solide dans le fer. Pb et Zn, c’est clair, ils ne se mélangent pas à l’état solide et difficilement à l’état liquide. Je n’ai trouvé que des fragments du diagramme Fe-Pb : il n’ y a quasiment aucune solution solide et il n’y aurait pas de composé défini. Pb doit cristalliser seul. À voir sur : http://www.himikatus.ru/art/phase-diagr1/Fe-Pb.php

-

jjnom: Pourquoi dis-tu que les particules métalliques ne sont pas du plomb ? Le plomb est le métal le plus facile à réduire, c’est donc celui qui a le plus de chance de se retrouver dans les particules métalliques. La densité globale est de 4,8 et celle du plomb pur de 11,35. Je ne sais pas quelle est la densité des autres constituants. En admettant qu’elle soit de 3 en moyenne, l’échantillon ne pourrait pas contenir plus de 21 % de plomb en volume. Il faudrait une texture très particulière pour que ce petit volume permette une connexion électrique sur l’ensemble de l’échantillon. Il doit donc exister une deuxième phase métallique en plus du plomb. S’il y a du zinc métallique, il peut entrer en combinaison avec le fer et il n’est pas certain qu’il resterait sensible à l’acide chlorhydrique. Il y a bien des traces de rouilles sur l’extérieur de l’échantillon, on les aperçoit sur la première photo. En ce qui concerne la rouille comme l’action de l’acide chlorhydrique, on est dans un système galvanique à 3 composants avec un comportement différent de celui de chacun d’entre eux pris séparément. À mon avis, on pourrait très bien avoir Fe, Zn et Pb tous les 3 à l’état métallique. Sacha16: J’ai bien pensé au chalumeau. Je n’ai pas ça sous la main et chauffer sans maîtriser la température n’avancerait pas à grand chose. Il faudrait une analyse en bonne et due forme qui ne nous dirait pas pour autant comment et pourquoi ce matériau a été produit. En fait, quand j’ai lancé ce sujet, je pensais plutôt à une revue des différents types de scories. Je ne souhaite pas pour l’instant entreprendre des investigations plus poussées sur l’une d’entre elles. Je tenais à signaler son existence et les questions qu’elle pose dans le cadre d'une systématique mais j’ai d’autres sites et d’autres scories à vous présenter qui risquent de nous entraîner dans de nouveaux débats. Je continue à examiner et à photographier mes échantillons et j’espère vous en présenter des nouveaux dans quelques jours.

-

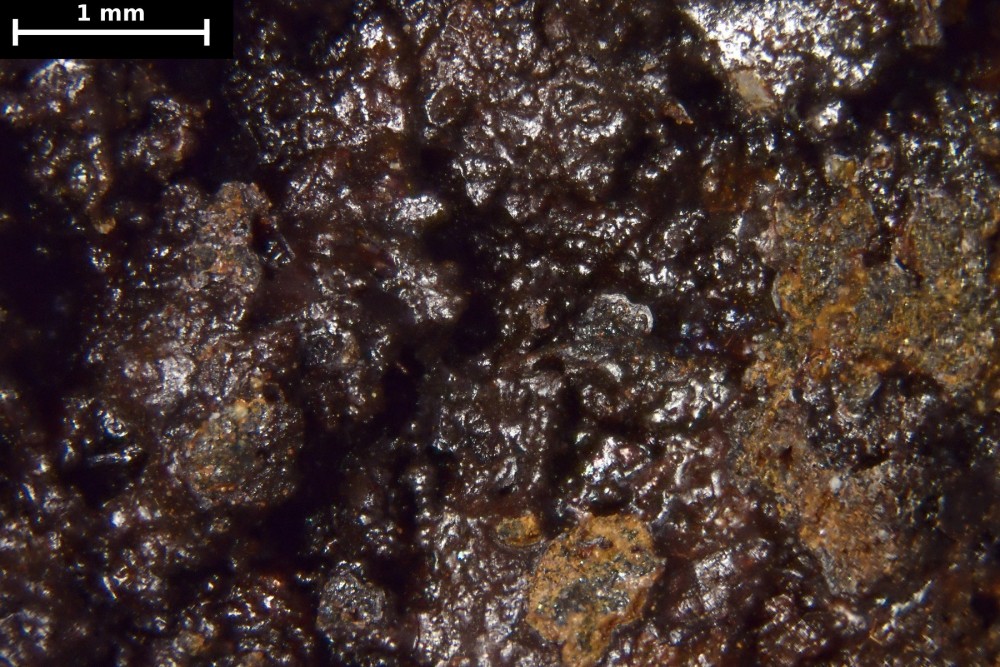

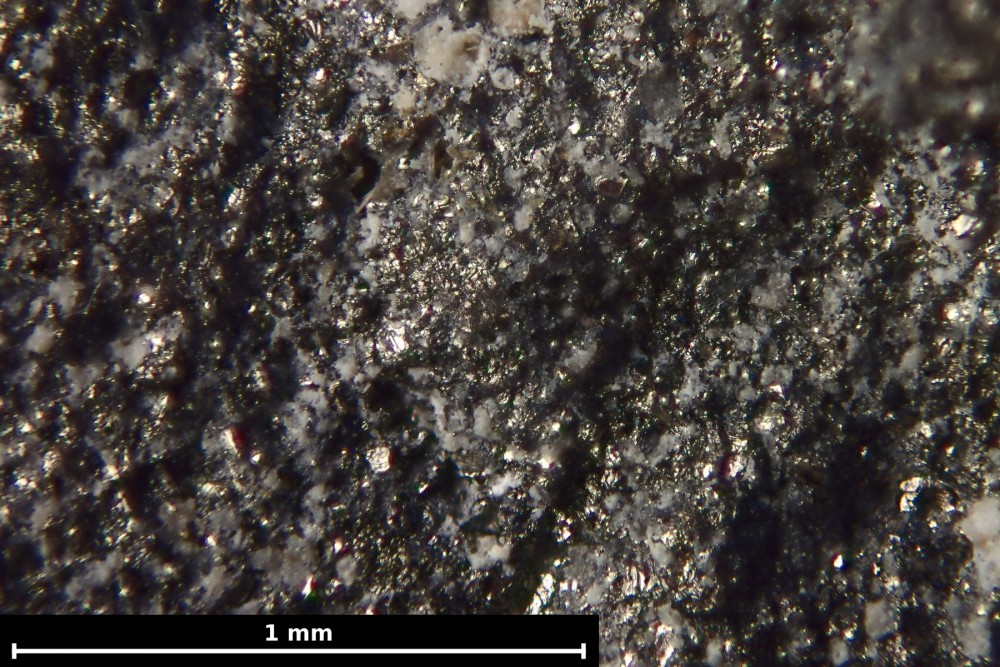

Les grains sont trop petits, on ne peut tester qu’une dureté globale. La dureté apparente n’est pas celle du plomb, la densité est loin de celle du plomb pur : le plomb métallique ne peut pas être le seul responsable de la conductibilité électrique. Il doit y avoir un autre métal. Le magnétisme pourrait venir de fer métallique ou de magnétite. À l’état métallique, le plomb ne se mélange ni avec le fer ni avec le zinc. Entre le fer et le zinc, c’est plus compliqué. S’il y a du zinc métallique, il est probablement combiné avec le fer. De la cérusite ? Il y aurait eu quelques bulles avec HCl ? Je ne pense pas qu’on voie des cavités sur les 2 dernières photos. Ce sont plutôt des ombres dues à un éclairage oblique. Pas facile de parler le géologue, les termes se réfèrent tantôt à un état, tantôt au processus qui a conduit à cet état...

-

Bonsoir et merci, JPVHP, il y a effectivement un air de famille.

-

Oui, c’est étrange. Ce qui est certain c’est que le courant électrique traverse d’un bout à l’autre. Il y a une matrice métallique continue. Mais il y a d’autres grains non métalliques, des sulfures de fer, pyrite ou peut-être troïlite, pourquoi pas… Ça doit bien venir des minerais locaux mais pour arriver au métal, il a fallu une transformation profonde. Peut-être ont-ils essayé de décomposer la galène par réaction directe avec du fer métallique? Du point de vue de la chimie ça doit marcher mais ils se retrouvaient avec un mélange qui demandait encore pas mal de travail. Avec une densité de 4,8 la teneur en plomb ne pouvait pas être très élevée.

-

-

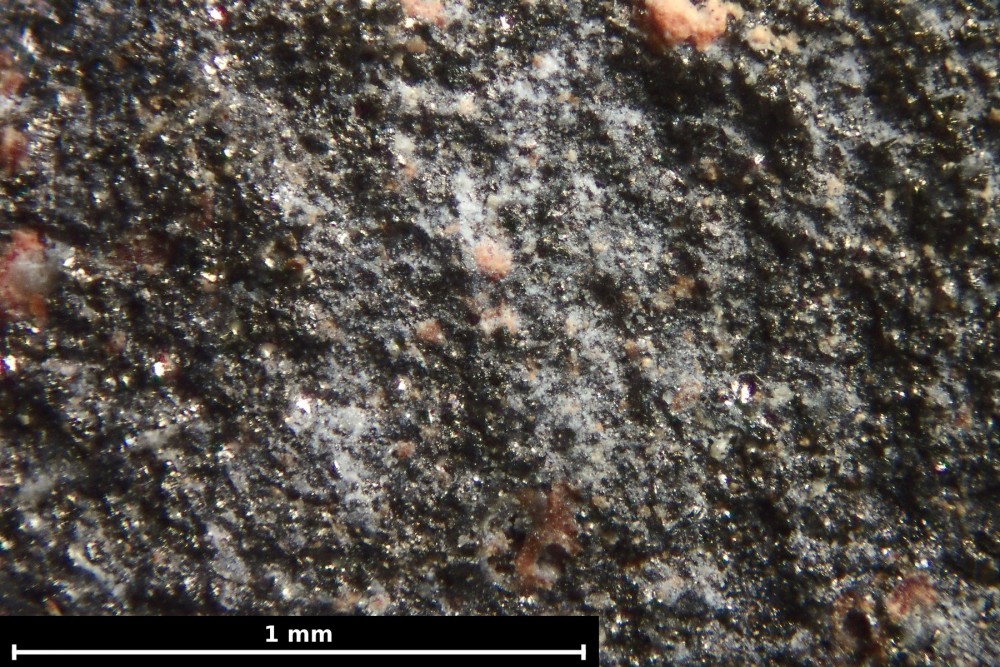

On trouve également sur le site de la Goutte (ancienne fonderie de plomb, voir quelques messages plus haut) un deuxième type de déchets très différent du précédent et dont je ne comprends pas l’origine. Il s’agit de masses grises avec quelques taches de rouille. Les bulles sont rares, la densité est assez élevée : autour de 4,8. La dureté est entre le cuivre et le verre. Elles présentent un fort magnétisme et une résistance électrique de quelques ohms. Avec un fer à souder (environ 450°C) on constate un ramollissement. Au spectrographe, on note une forte teneur en fer, plomb et zinc. Il y a également du calcium, du potassium… Au microscope, elles sont microgrenues avec des grains d’aspect métallique et d’autres plus ou moins colorés qui font plus penser à des minéraux. Après attaque à l’acide chlorhydrique (pas d’effervescence) les grains colorés ont disparu, l’aspect métallique est plus marqué. À l’évidence, il y a au moins une phase métallique. De tous les métaux cités, le plomb est le plus facile à réduire et doit se trouver à l’état métallique. Le fer et le zinc sont peut-être réduits mais le calcium et le potassium doivent rester oxydés. Il peut s’agir d’un déchet, d’un produit intermédiaire, d’un produit valorisable… Je sèche.

-

C’est une voie ferrée 100% sidérurgique : du laitier pour le ballast et de l’acier pour les rails. C’était bien la peine de se donner tant de mal à les séparer!

-

Je crois que malheureusement, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sans analyses. Des cristaux noirs qui colorent l’acide en jaune, ça ne doit pas manquer. Il n’y a que sept couleurs à l’arc-en-ciel et des milliers de minéraux différents. Et ce ne sont peut-être pas des minéraux...

-

La question a été posée en 2011. Notre ami LucAss a réussi à ressusciter un sujet enterré.

-

Les scories que j’ai montrées jusqu’à présent viennent toutes de hauts-fourneaux ou de fours assimilables à des hauts-fourneaux. La solidification a lieu à l’extérieur du haut-fourneau, il n’est pas question de fonds de fours. Il est évident que le procédé a évolué au cours du temps mais les principes de base sont restés les mêmes. Le but étant de d’extraire les scories à l’état liquide, il m’a semblé utile de montrer dans quelles conditions on peut obtenir des températures de fusion suffisamment basses même si la composition chimique réelle est plus compliquée que ce que peut montrer un diagramme ternaire. Et c’est exactement ce qu’a fait J.R. White dans l’article que je cite un peu plus haut.

-

On trouve un bon descriptif de la mine d’Alzen sur : https://www.christian-en-seronais.com/le-séronais/la-mine-de-lina-à-montels-alzen/ La production cumulée de la mine a été de 420 tonnes de cuivre et 23 tonnes d’argent. Techniquement parlant, l’argent était un sous-produit du cuivre. Du point de vue des finances de la compagnie, c’était plutôt l’inverse.

-

Ça fait quand même plus penser à un essai de labo. Des gros cristaux et pas grand-chose d’autre, un truc qui s’est cristallisé tranquillement, comme si on avait laissé refroidir le four avec un creuset à l’intérieur… Dans l’échantillon de Gryph58, on voit bien une matrice autour des cristaux. Ici il n’y a rien de tel. Est-ce que les cristaux jaunes forment une espèce différente ou bien sont-ils juste une variation des cristaux gris ?