Je reprend ton exemple pour plus de clarté :

LEGENDE:

p1delta. Faciès deltaïques : sables, graviers, galets. Latéralement, dans

les diverticules septentrionaux de la ria (en amont de Millas) aussi

bien que longitudinalement (en amont de Néfiach) lorsque le domaine

marin passe sous influence fluviatile, les indicateurs biologiques de

milieu marin se raréfient puis disparaissent en même temps que les

faciès détritiques accentuent leur caractère proximal.

Dans ce contexte spécifique de deltas sous-marins, seules les structures

sédimentaires — étayées éventuellement par le témoignage du

microplancton marin (Cravatte et al, 1984) — peuvent apporter la

preuve de l'ambiance marine du dépôt. On relèvera, à cet égard leur exceptionnelle amplitude.

Il faut également remarquer que dans ce domaine paléogéographique

de fond ou de bordure de ria, soumis à de gros apports détritiques, il

n'est pas toujours aisé de pointer avec précision le passage du marin

au continental.

Ici, la nature marine des couches Pliocène est validée uniquement par leur structure et quelque microfaune (même combat qu'au Cap !)

Il y a tout de même - en plus du sable - du gravier et des galets...

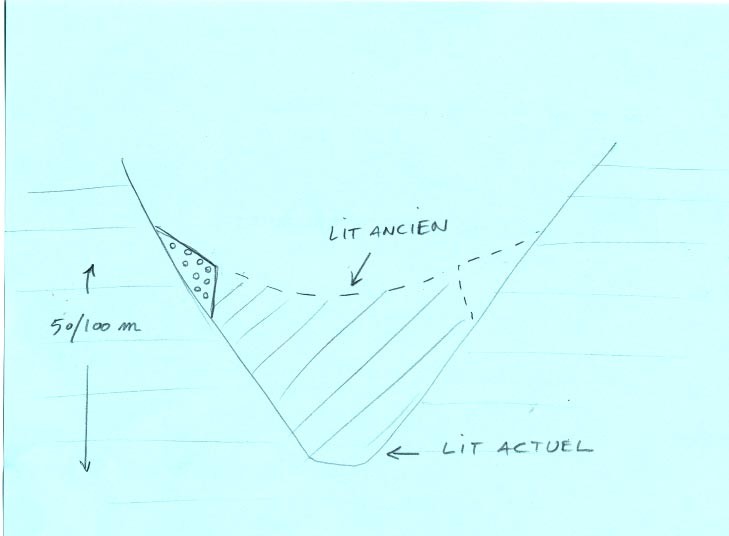

La pointe de ta flèche sur la carte géol doit se situer à 150 m. Les couches s'étendent jusqu'à un peu plus de 200m.

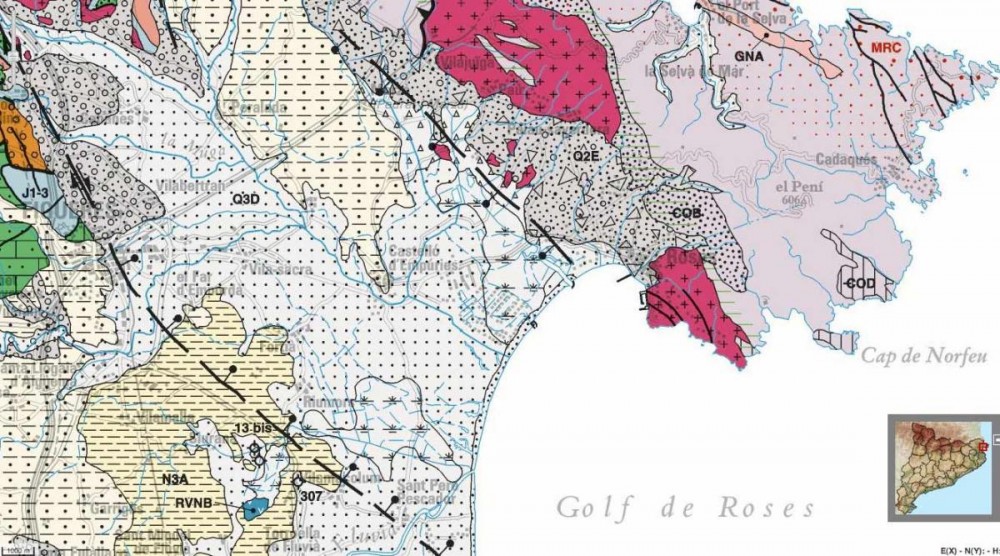

Côté espagnol, ont retrouve les mêmes formations marines Pliocènes, du côté de Rosas qui, elles, montent péniblement à 90 m. (voir carte géol Rosas jointe- N3A)

Alors que nos sables culminent autour de 150 m...

Il y a un truc là qui faudrait m'expliquer !

p1c. Faciès continental : limons et marnes concrétionnées. Abstraction

faite des recouvrements superficiels quaternaires, ce Pliocène

continental couvre toute l'étendue située au Sud-Est d'une ligne Millas—

Rivesaltes.

Cette formation continentale enregistre une double variation de

faciès, longitudinale d'une part (selon la direction de la Têt) et transversale

d'autre part (selon la direction méridienne). Cette dernière,

étant données ses très nettes délimitations cartographiques, a permis

d'introduire des subdivisions faciologiques (pBn et pBr2) correspondant

aux apports latéraux. L'évolution longitudinale des apports allochtones

est loin d'être aussi tranchée. Il s'agit globalement — au sein d'une

formation alluviale de piémont — d'une évolution progressive assurant

la transition entre les faciès proximaux d'amont, situés aux débouchés

des cônes (cailloutis grossiers d'Ille-sur-Têt), aux faciès distaux d'aval

(limons jaunes silteux marmorisés, niveaux de concrétions carbonatées,

etc.).

L'âge zancléen de cette formation continentale est prouvé par les

microfaunes de rongeurs qu'elle a livrées sur les trois feuilles limitrophes

à Terrats (Michaux, 1976 : feuille Céret), Villeneuve-de-la-

Raho (Mein et Aymard, 1984, 1985 : feuille Argelès-sur-Mer) et

enfin du Serrât d'en Vacquer, avec ses deux sites : batterie (Depéret,

1890) et château d'eau (Mein et Aymard, 1984, 1985; Michaux et

Aguilar, 1985). Il faut rappeler que ce site célèbre en paléontologie

(faune dite de Perpignan ou du Roussillon) se trouve à moins de

500 m de la bordure orientale de la carte (feuille Perpignan). Ces

trois gisements appartiennent aux biozones MN 14 de l'échelle de

Mein (Mein, 1975) et F de celle d'Aguilar et Michaux (Aguilar et

Michaux, 1984, 1987), équivalentes, l'une comme l'autre, au Zancléen.

Ici, le Zancléen continental est daté par de la faune terrestre (du solide).

Donc, je suppose que la formation marine précédente est confortée par ces datation.

Mais là encore, la seule valeur sûre est une datation sur du continental.