Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

Ces dernières photos sont intéressantes. La surface plane présente les mêmes motifs que la face latérale. Il me semble voir des trous entre les cristaux, peux-tu le confirmer ? L’aspect fait plutôt penser à une solidification dans un creuset. C’est plus dur que le verre : qu’est-ce que ça donne avec le quartz ? Alzen, c’était une mine de cuivre ?

-

Merci Paschy, c'est un procédé original. As-tu d'autres informations sur l'usine de Rochelin?

-

Ce n’est pas métallique mais ça laisse beaucoup de possibilités. Pour en savoir plus, il faudra passer à des tests chimiques. Serait-il possible d’avoir une photo de la surface plane avec le même niveau de détail que la dernière vue?

-

Merci pour ce document

-

La fonderie de la Goutte a fait l’objet d’une présentation succincte dans la « Description géologique du département de la Loire » de Gruner publiée en 1857. Ici comme à Pontgibaud, la réduction se fait dans un four à manche qu’on peut assimiler à un haut-fourneau de taille réduite. Gruner précise qu'on utilisait bien le charbon de bois. Pontgibaud se rapproche davantage des procédés modernes par l’emploi de coke, le recours à des analyses chimiques… Autre différence : à la Goutte, au moins dans les dernières années, le fer était introduit sous forme de ferrailles alors qu’à Pontgibaud, C. Brouzet parle de protoxyde de fer (FeO) dont l’origine n’est pas précisée. Le fer métallique contribuait à la réduction des oxydes de plomb et permettait une économie de charbon. FeO avait essentiellement un rôle de fondant.

-

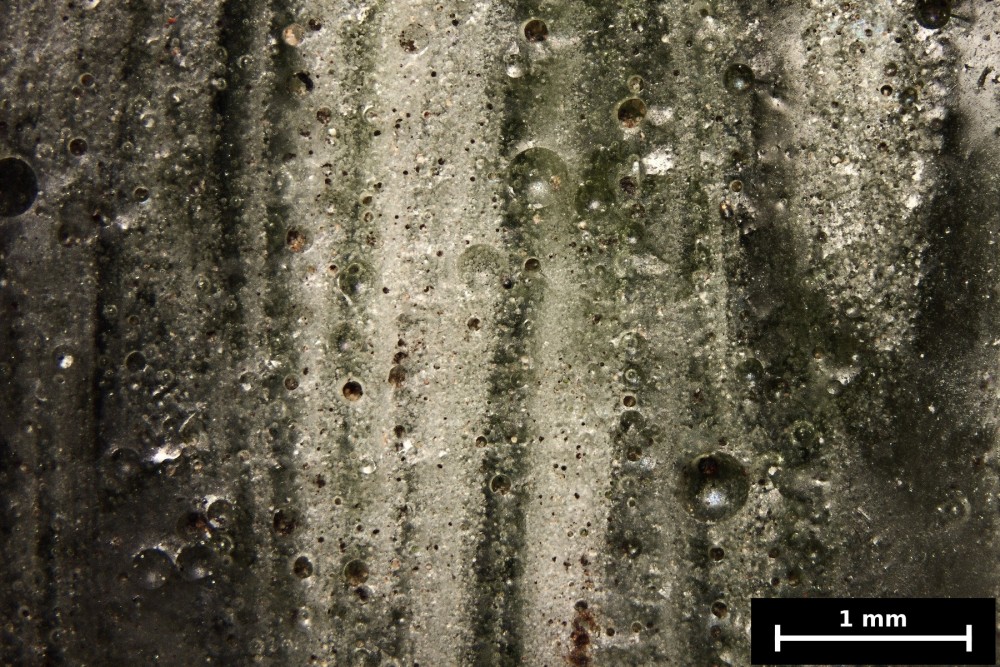

C’est probablement un déchet mais de quoi ? Peut-être un essai de laboratoire... La première remarque, c’est qu’il a l’air bien cristallisé et avec des cristaux de belle taille. La surface lisse peut venir d’un moule mais c’est peut-être la surface libre d’un liquide qui s’est solidifié tranquillement. Sur la deuxième photo, en bas à droite, on voit une face cristalline très développée avec des marques qui font penser à des clivages. Est-ce la même face que l’on retrouve agrandie sur la dernière photo ? Les cercles sont-ils bien des bulles ? Il faudrait quelques test de plus. Avant de passer à des essais potentiellement destructifs, il faudrait voir s’il y a des effets magnétiques ou si ça conduit l’électricité...

-

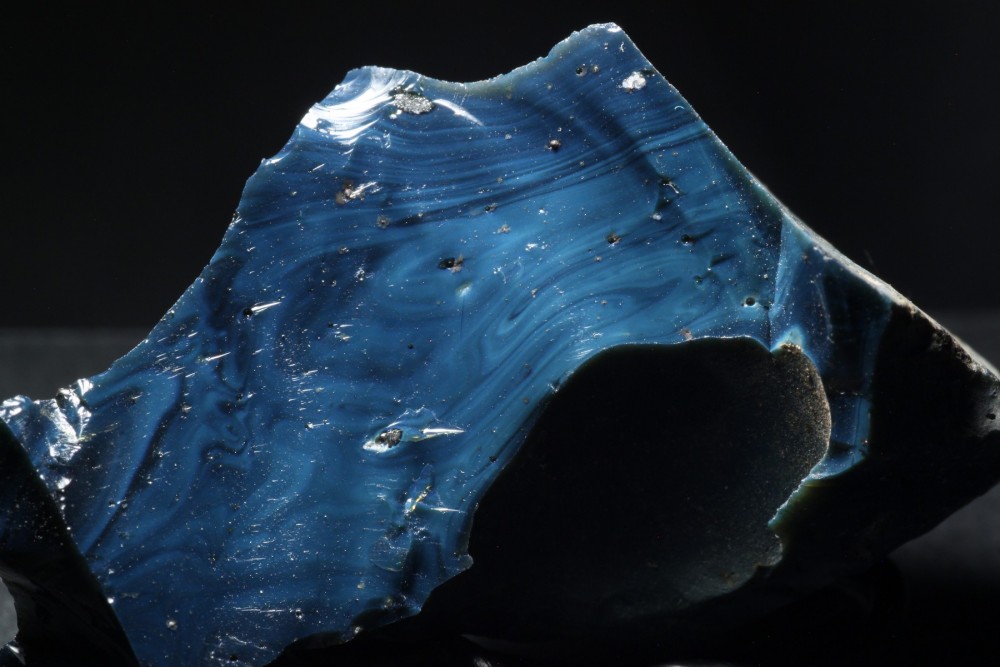

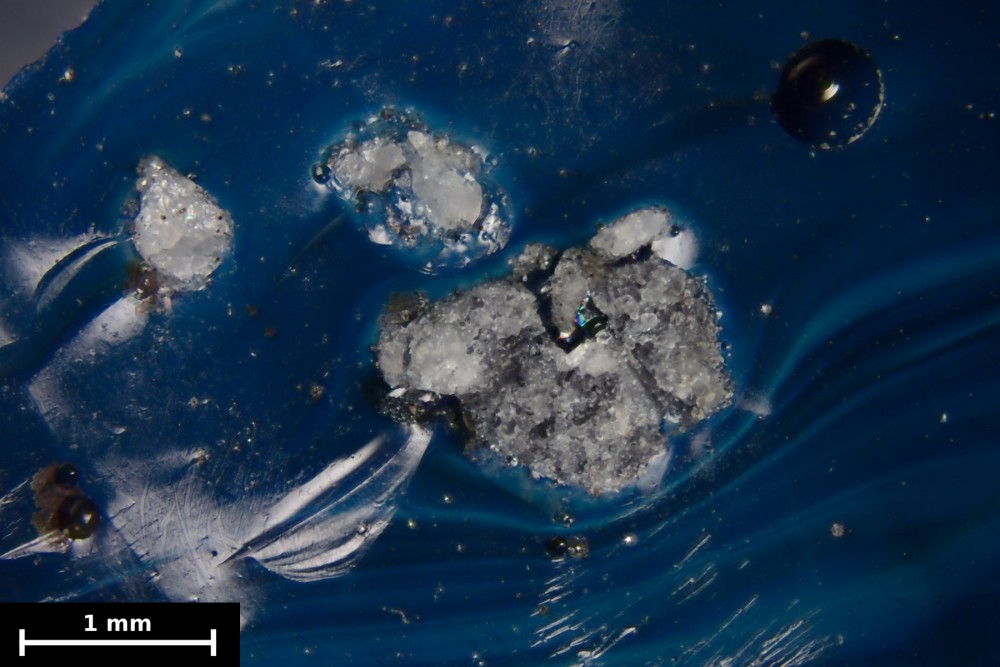

Comme pour le fer, nous allons remonter le temps. Avant la grande époque de Pontgibaud, la concession de Saint-Martin-la-Sauveté fut un grand centre de production de plomb. La fonderie de la Goutte (commune des Salles, 42) a fonctionné de 1730 à 1825. http://www.geoforum.fr/topic/33791-la-concession-de-saint-martin-la-sauveté/ On trouve sur le site deux types de déchets aux propriétés très différentes. Je commence par ceux qui ressemblent le plus à des scories de haut-fourneau : Leur aspect entièrement vitreux avec quelques grosses bulles et de rares inclusions est très proche de ce qu’on trouve à Saint-Bénin-d’Azy ou à Condé-sur-Iton. La couleur varie entre le noir et le bleu sombre rubané. Le magnétisme est faible ou nul. La densité est autour de 3 pour des morceaux pas trop bulleux. Au spectrographe, en revanche, on se rapproche des scories de Pontgibaud : le fer est présent mais moins net qu’à Pontgibaud, le calcium, le zinc et le baryum sont bien visibles. Pour moi, ce sont bien les scories de réduction des oxydes de plomb dans un procédé de type haut-fourneau. Leur composition correspond à ce qu’on attend des résidus de l’extraction du plomb tandis que leur aspect vitreux ressemble à ceux des anciens hauts-fourneaux sidérurgiques au charbon de bois.

-

Pourquoi pas, c’est tout à fait dans le sujet. Ce sont les mines de Durfort ? Il existe un site américain (National Slag Collection) qui répertorie de nombreuses photos de scories. Seule difficulté, il faut ouvrir les photos une par une. http://hist-met.org/images/pdf/nsc2.pdf

-

D'après sa forme de boomerang, l'Australie? Bon, j'arrête là pour ce soir...

-

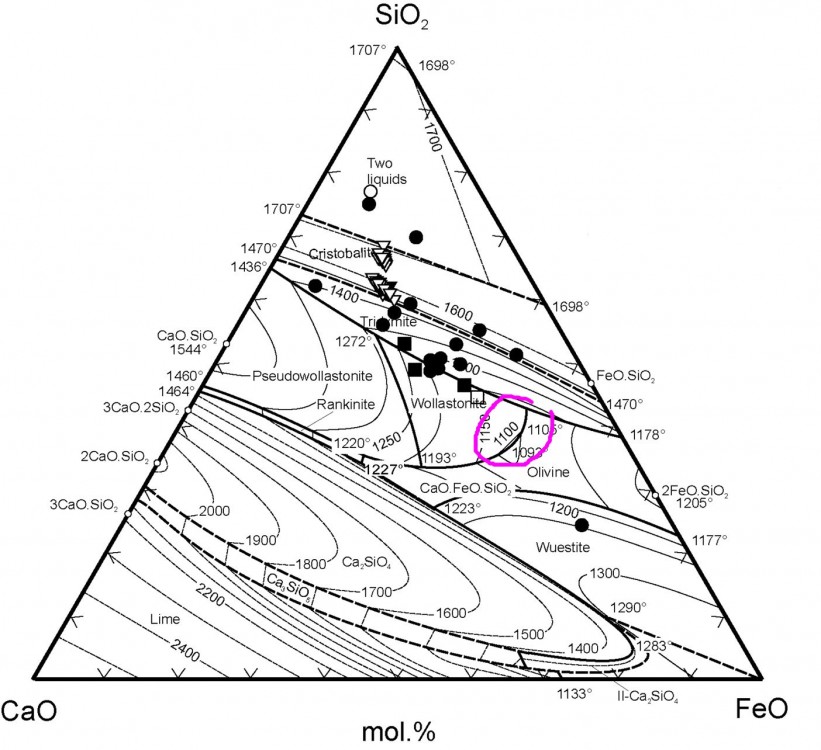

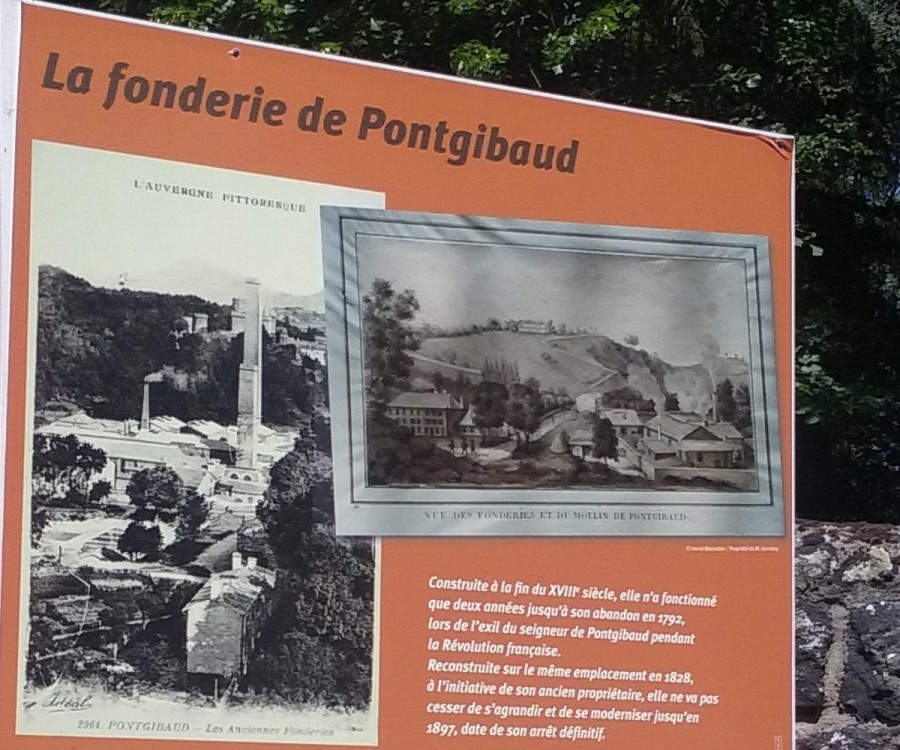

La description des procédés utilisés à Pontgibaud a fait l’objet de trois articles (C. Brouzet) parus en 1903 et 1904 dans la revue « La Houille Blanche ». https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/pdf/1903/09/lhb1903055.pdf https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/pdf/1903/10/lhb1903064.pdf https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/pdf/1904/02/lhb1904011.pdf Le procédé d’extraction du plomb comprend deux étapes : - dans un premier temps, la galène (sulfure de plomb) est grillée pour être transformée en oxydes de plomb, - dans un deuxième temps, les oxydes sont réduits dans un haut-fourneau selon les mêmes principes que les hauts-fourneaux sidérurgiques. Contrairement au fer, le plomb fond très facilement. Pour les scories, on a l’avantage de pouvoir utiliser les oxydes de fer comme fondants. Contrairement aux laitiers sidérurgiques, les scories de plomb sont très riches en fer. C’est sur le diagramme ternaire FeO-SiO2-CaO qu’on pourra le mieux situer la composition. On dispose d’une zone avec des températures de fusion proches de 1100°C : en remplaçant Al2O3 ou MgO par FeO, on gagne environ 200 degrés par rapport aux hauts-fourneaux sidérurgiques. Les oxydes de plomb sont plus faciles à réduire que les oxydes de fer, ce dernier se retrouvera principalement à l’état +2 mais l’état +3 est également possible sous forme de magnétite. En dehors des 3 principaux constituants, on rencontre généralement une forte teneur en zinc. La teneur en plomb dans les scories devait être faible, C. Brouzet indique que les scories étaient analysées et ré-injectées si la teneur en plomb dépassait 1,5 %. Après solidification, les principaux minéraux devraient être la wüstite, la magnétite, la fayalite, des pyroxènes, la wollastonite (FeO stabilise la wollastonite aux dépends de la pseudo-wollastonite) ou la willemite... Les tests que j’ai pu faire confirment une forte teneur en fer ainsi que du calcium, du zinc et du baryum...

-

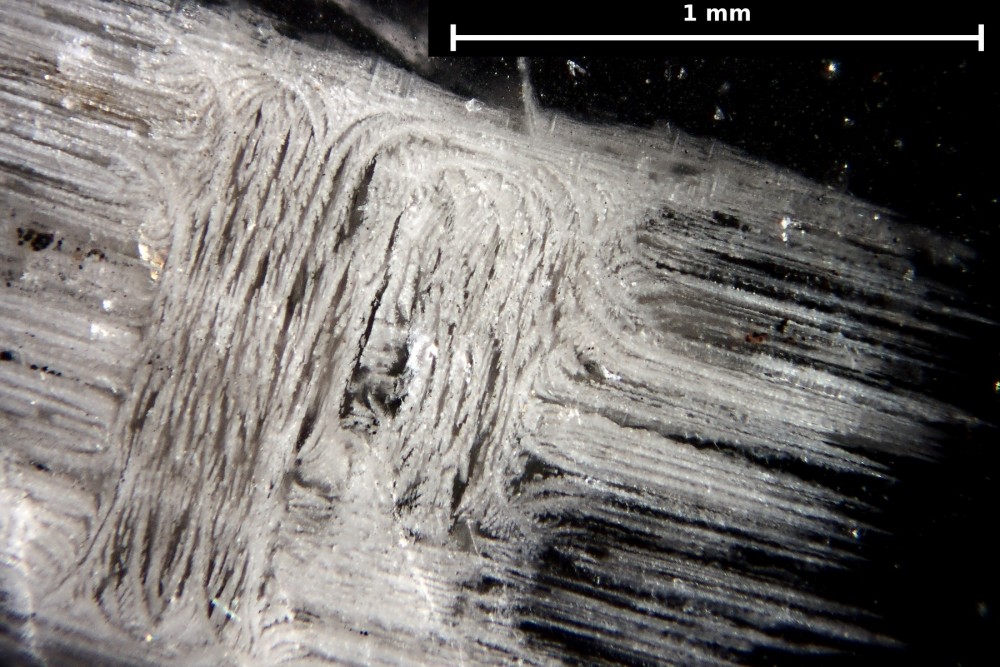

Les laitiers de haut-fourneau (les plus courants) n’ont en général pas grand intérêt en tant qu’engrais. C’était en revanche la principale valorisation des laitiers d’aciérie, et notamment en Lorraine avec un minerai riche en phosphore. http://www.anpea.com/qui-sommes-nous/membres-de-l-anpea/8-qui-sommes-nous/95-la-chambre-syndicale-des-producteurs-de-fertilisants-d-origine-siderurgique-cspfs.html Il faut vraiment voir au cas par cas, en fonction de l’analyse chimique et des besoins locaux de l’agriculture. C’est difficile à dire mais je te suis très bien. J’ai pris les photos quelques jours après les avoir. cassés, je ne pense pas qu’ils aient eu le temps de s’oxyder, surtout que ce sont déjà des oxydes. Les faciès de rupture sont assez curieux avec ces rides serrées, il pourrait bien y avoir des contraintes résiduelles qui traînent.

-

L’oxyde est isolant, c’est normal. Pour la trace, c’est bizarre. Est-ce que ce n’est pas l’abrasif qui a été arraché ? Les essais de trace sont plus nets sur un bout de porcelaine.

-

Excellent résumé. Il faudrait juste ajouter que la diffraction peut être atténuée par des méthodes de déconvolution. Elles doivent être mises en œuvre dans certains APN mais les constructeurs ne détaillent pas leurs secrets.

-

-

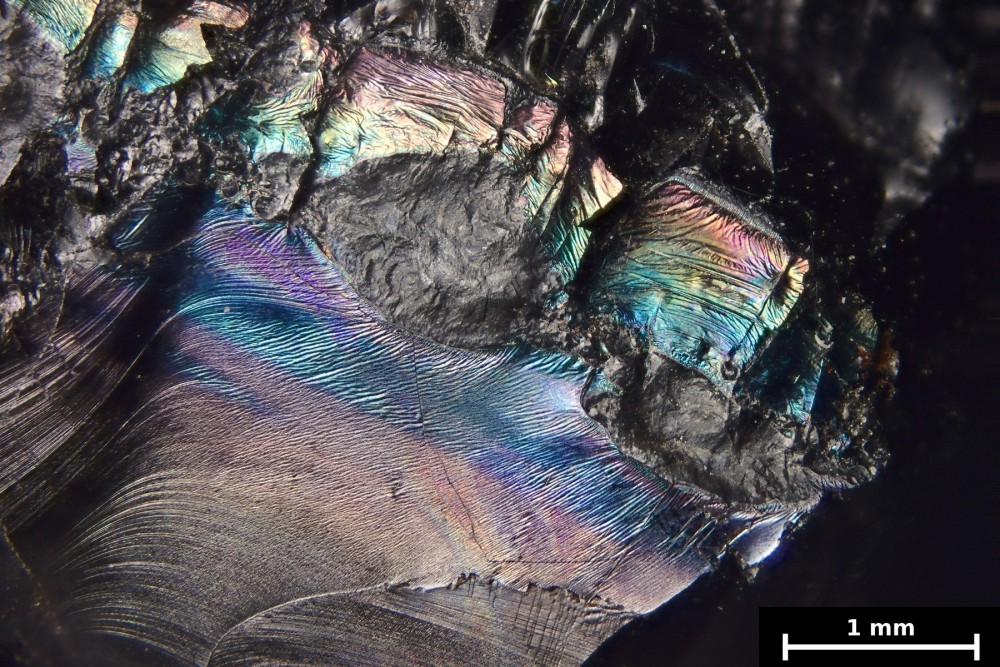

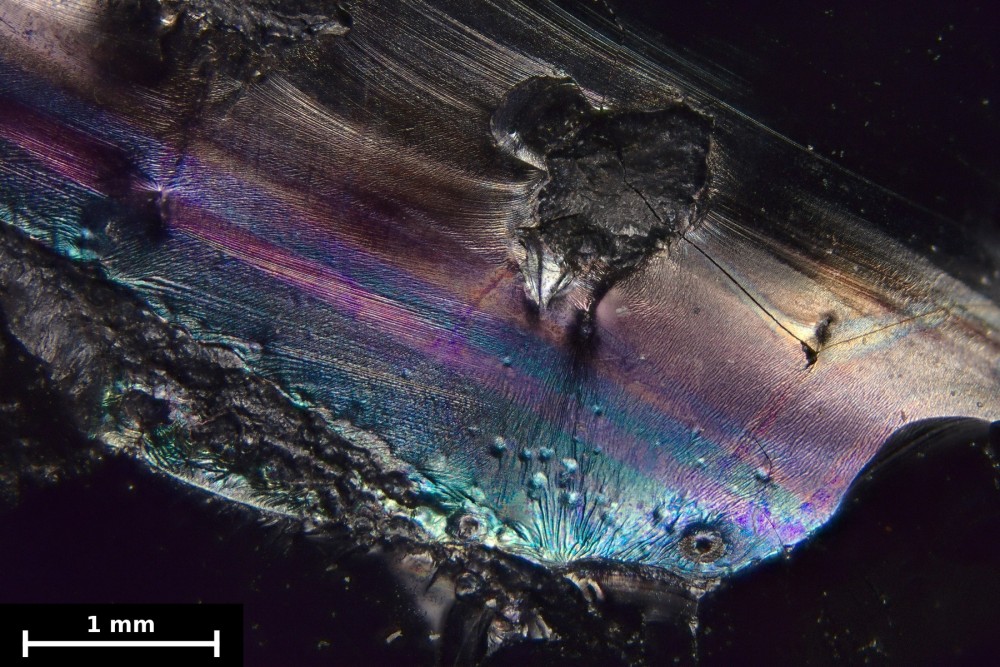

On ne va pas commettre d’infraction, on retrouve le même genre de déchets en divers endroits en accès libre. Ils ne sont pas facile à repérer : des cailloux noirs au milieu des basaltes, ça ne saute pas aux yeux. Heureusement, la densité de ces scories (3,6 à 3,8) permet de lever les doutes. Ils présentent par endroits une croûte vitreuse de quelques mm d’épaisseur et en dessous, une masse noire homogène. Les bulles sont très rares. La couche vitreuse devait correspondre à la surface libre du liquide en début de solidification. Le magnétisme est généralement assez fort, un peu moins sur la partie vitreuse. Au grossissement maximum, sur la partie interne, on ne distingue toujours pas de cristaux nets. L’aspect irrégulier fait néanmoins penser à quelque chose de micro-cristallin. L’ extérieur présente parfois un aspect émaillé ou encore de petites rides... La croûte vitreuse sur cassure fraîche présente par endroits de belles irisations.

-

Désolé, je ne parlerai plus de « bout de ferraille ». Que la résistance soit instable n’est pas gênant. Ce qui compte c’est que le courant passe. Là, on est certain qu’il s’agit de métal. Compte tenu des autres propriétés, c’est du fer ou un alliage à base de fer mais il est fortement oxydé. Ce qui laisse une trace blanche, c’est le métal et pas l’oxyde ou alors il y a encore un troisième composant. Un métal pas trop dur sur du papier de verre va laisser des fragments de métal bien brillants. Si c’est du blanc mat, alors il y a autre chose.

-

Quelques siècles, ce n'est rien pour la ville éternelle...

-

Nous quittons le fer pour le plomb. Pontgibaud (63) était à la fin du 19ème siècle le principal centre d’extraction de plomb et d’argent en France. De l’ancienne fonderie, il ne reste plus que la cheminée. Les scories sont faciles à trouver, il y a même un panneau pour les signaler…

-

Bonjour LucAss, D’après la densité et le magnétisme, c’est bien un bout de ferraille. Tu peux aussi faire un test de résistance électrique sur la partie qui a été polie pour confirmer. Je ne peux pas dire s’il est d’origine industrielle ou météoritique.

-

Bonjour JF et merci de réveiller le sujet. Le week-end approche, on devrait avoir plus de participants. Pour progresser d’ici là : d’après la végétation et la densité d’habitat, je le situerais bien en Indonésie ou aux Philippines ?

-

Joli travail, dommage qu’il y ait tous ces trous.

-

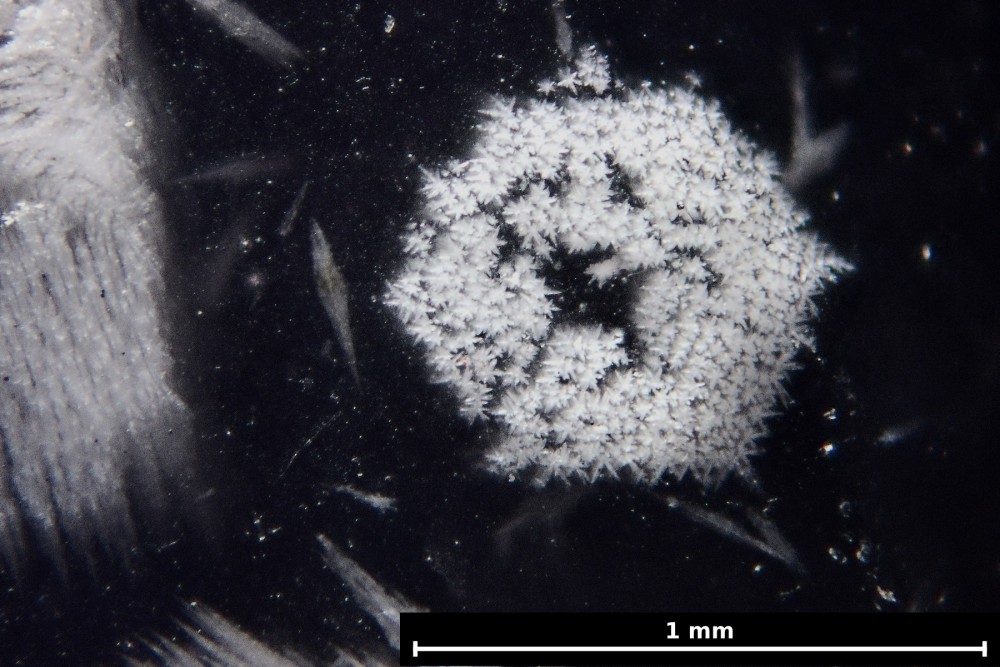

Les cristaux blancs de St Benin méritent que l’on s’y arrête. Ils forment de curieux groupements que je n’ai vus nulle part ailleurs : - des paquets de dendrites avec des contours à peu près hexagonaux, - des peignes bien parallèles qui se raccordent par des virages serrés à des âmes qui évoquent plutôt des gares de triage, - des amas fibro-radiés... La forme aciculaire fait plutôt penser à la wollastonite ou à la pseudowollastonite mais on observe une sorte de symétrie hexagonale qui ne colle pas. Je n’ai pas d’explication à ces bizarreries. La pseudowollastonite monoclinique est un polymorphe de haute température (transition vers 1125°C) de la wollastonite triclinique. Une troisième variante, la parawollastonite également monoclinique, peut se former sous l’effet de contraintes de cisaillement. Peut-être est-ce le résultat d’une croissance imbriquée dans un contexte de refroidissement rapide et de surfusion ?

-

Bonjour Chantal, l'idée, c'est toi qui me l'as donnée. Le site a une longue histoire, les installations ont du être reconstruites, les méthodes et les matières premières ont pu évoluer. On peut aussi imaginer la production de plusieurs sortes de scories sur une même période voire une même coulée. Avec les connaissances et les instruments de l’époque, les réglages restaient très empiriques. Les scories rubanées avec de nombreuses bulles devaient être très visqueuses et riches en silice. Les cristaux blancs devaient correspondre à une forte teneur en calcium. À vérifier mais je ne vais pas faire tout analyser. On note aussi que les scories du 3ème type sont généralement zonées avec un côté qui ressemble fortement au 2ème type. La différence tient peut-être à la vitesse de refroidissement. Bonjour Nodarref On a les histoires qu’on peut, tout le monde ne travaille pas en Polynésie sur les métaux précieux...

-

Tu aurais pu nous montrer les bouts de lave sans l’origine et on aurait deviné de quel volcan ils viennent...

-

A Saint-Benin-d’Azy, un haut fourneau sidérurgique a été exploité jusqu’en 1887. http://www.geoforum.fr/topic/33436-obsidienne/?do=findComment&comment=580396 Pour simplifier, on peut considérer qu’à Saint-Benin il y a 3 sortes de scories avec tous les intermédiaires possibles. - des scories vitreuses, vert olive, rubanées, avec de nombreuses bulles mais très peu d’inclusions ; - des scories vitreuses d’un noir uniforme sans bulles ni inclusions ; - des scories noires, sans bulles mais avec de nombreux cristaux blancs isolés ou en amas. Toutes sont faiblement magnétiques. La densité des échantillons noirs (deuxième type) se situe entre 2,75 et 2,80. En dehors des cristaux blancs, les inclusions sont rares et de très petites dimensions. La dureté est entre le verre et le quartz.