▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 26>30 juin 2024 ▲ |

-

Compteur de contenus

2075 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Messages posté(e)s par phoscorite

-

-

Il y a 18 heures, PK67 bis a dit :

un calcaire oolithique mais qui a été entièrement silicifié.

Merci. On dirait que la roche a été très déformée avant silicification : les parties blanches dessinent des plis isoclinaux.

-

Hello

Ce serait quoi celle-ci ? un marbre a scapolites ?

-

Il y a 15 heures, Kujaku a dit :

Ca ne réagit pas à l'acide...

Même le substrat ?

Regardez si c'est du gypse massif SVP...

-

Merci, le substrat ligneux ça aide ou bien c'est courant dans une zone de décantation d'effluents sulfatés ?

-

Un régal

-

Il y a 5 heures, AMEDE a dit :

Pour moi de la dolomite, on observe l'habitus "selle de cheval".

+1, dolomie baroque (saddle dolomite des anglophones) probablement hydrothermale

-

-

On peut silicifier un calcaire ou une dolomie à faciès birds eyes (avec pseudos de halite)

-

En relais de l'annonce d'une expo dans la bourse d'Amelie les Bains. C'est bientot.

-

Pour info, la skutterudite est l'arseniure de Cobalt (CoAs3) cubique, le minerai de Co exploité a Bou Azzer, Maroc.

Les cubes tronques, ca pourrait y ressembler, mais pas le verso de l'echantillon.

-

Il y a 6 heures, greg la veine a dit :

ce que tu montres ce sont des cristaux simples mais squelettiques.

Dans ce cas, comme dans celui de la corrosion, le plan de clivage (010) devrait être unique... Celui qui a le spécimen peut-il vérifier ?

-

il y a une heure, STR a dit :

C'est original ça !

Merci. Pas fréquent même à Bou Azzer, car il n'y a pas beaucoup de rhyolites dans ces tufs et pas beaucoup de quartz a transformer.

Pour l’interprétation (quel genre de fluide est capable de faire ça), les paris sont tout verts...

C'est clairement un fluide sous-saturé en quartz, et c'est aussi lié à une adularisation massive de la roche : les phénocristaux de plagioclases sont sodiques et veinés d'adulaire. Bref c'est comme une albitisation dans le style de celles des Pyrénées, mais plutôt potassique : on bouffe du quartz et on précipite de la chlorite et du feldspath alcalin.

-

Il y a 2 heures, jean francois06 a dit :

Voir la figure 12 de cet article.

Ils n'ont pas prévu d'intercaler des carbonates dans leurs tranches napolitaines, mais sinon, OK, il y a en effet plein de manières possibles d'obtenir des amphibolites rubanées et feldspathiques. J'aurais bien aimé pouvoir travailler sur leurs analyses en roche totale (en particulier celles du magmatisme peralumineux) mais je ne les vois pas dans le papier ni dans le papier de 2018 du même auteur.

Il y a 3 heures, jean francois06 a dit :On est forcément dans une logique per ascensum( c'est là que je doute), c'est à dire que le bore ne peut pas descendre dans les terrains sous-jacents. Il provient donc nécessairement de l'environnement "lattéral" ou apporter par des fluides plus profonds( ou peut étre du dessus, à voir le contexte)"

Je vous livre quelques réflexions perso (mais probablement pas originales) sur cet aspect important de mon point de vue, i.e. la manière dont les fluides peuvent circuler dans les terrains relativement profonds.

Les fluides circulent comme à la surface en réponse à des gradients de charge hydraulique, et on imagine sans peine que les eaux empruntent des circuits comportant des tronçons très conductifs (fractures) relayés par des tronçons moins conductifs à circulation matricielle (milieux poreux). Pour qu'un circuit soit actif, il faut et il suffit que sa conductivité soit supérieure à celle des autres chemins possibles, ce qui induit une certaine permanence des circuits effectivement sollicités quand il y a un déséquilibre hydrostatique à grande échelle, du fait de la recharge en altitude ou de la thermicité.

Mais rien n'interdit qu'un circuit s'inverse, à l'image des relations entre rivière et nappe phréatique associée : en période d'étiage, c'est la nappe qui alimente la rivière, en crue c'est l'inverse... Pour les fentes et pour les filons en général on peut imaginer un mécanisme hydraulique ou alternent les périodes de mise en charge et de rupture (lorsque l'occlusion cède). Dans la mise en charge, ce peut être la fente qui nourrit ses épontes les plus perméables, alors que la fente sert de drain lorsque le bouchon a sauté.

Bref, tout ça pour dire que per ascensum et/ou per descensum, ce n'est pas incompatible dans le temps "court" géologique, pas plus que les allers-retours entre nourrissages des épontes par le fluide de la fente et drainage vers la fissure des horizons perméables traversés par la fissure. Ce qui ne facilite pas les interprétations sur la provenance des constituants chimiques, j'en conviens...

Du point de vue des réactions chimiques, le nourrissage des épontes par le fluide de la fente est la configuration idéale pour transformer la minéralogie des épontes, dès que le fluide qui y entre (venant du haut comme du bas) est en déséquilibre chimique avec les minéraux de l'éponte : exemple type un skarn de percolation, et je pense qu'il faut raccorder à ce scenario les cas d'axinite massive dont nous a parlé @me262.

Le drainage en direction de la fente, par contre, est plutôt favorable a priori à la cristallisation dans la fente, puisque dans cette configuration il va y avoir un mélange des eaux, celle qui vient de l'amont de la fente avec celle qui vient du milieu matriciel de l'éponte. Et mélanger des eaux de provenance et de chimisme différents, c'est le moyen le plus efficace de précipiter des minéraux, y compris quand c'est une nuisance, en géothermie par exemple.

-

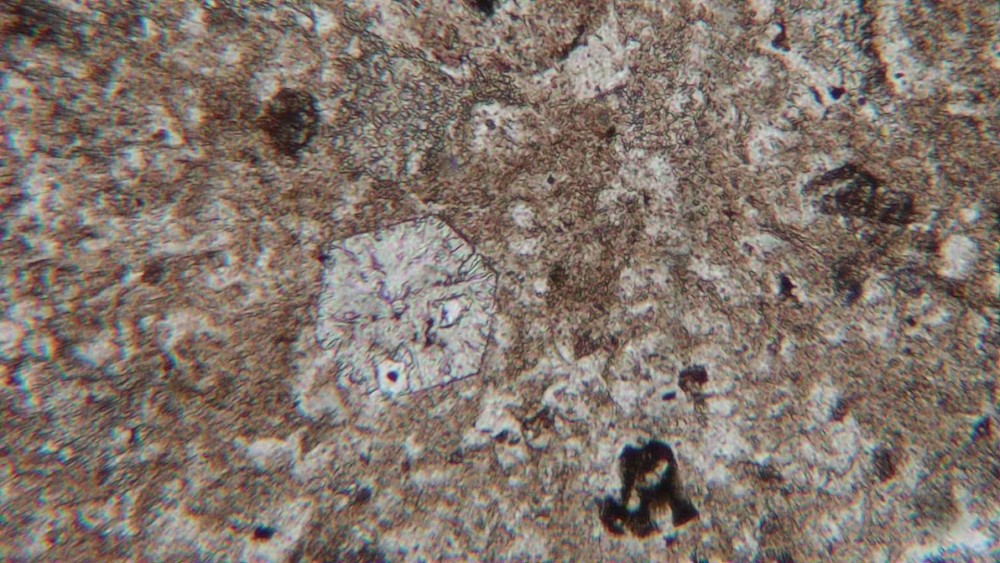

Le 05/09/2023 à 08:03, greg la veine a dit :

Ces "gerbes" sont bien l'expression de sortes de macles.

Possible, mais j'aimerais bien les décortiquer : celui-ci par exemple

Je devine bien une macle axiale, classique, probablement selon (100) mais j'ai du mal a comprendre la nervure centrale, qui a l'air d’être dans le plan de macle.

Les ailerons latéraux qui partent a 120° du clivage (010) du cristal central nécessitent une deuxième macle d'un autre type, puisque le plan de clivage principal a l'air d’être différent dans la partie centrale et dans les ailerons.

-

On peut les soupçonner de ne pas avoir fait le test de dureté.

-

Bonjour, c'est magnifique.

Le Ba n'est pas vraiment une rareté.

La plupart des feldspaths potassiques et les biotites des granites hercyniens en contiennent plusieurs centaines de ppm.

-

Merci Greg.

Si je lis bien, pour les amphibolites c'est bien orthodérivé mais plutôt des tufs de chimisme variable entre basique et feldspathique (spilite-keratophyre) ; rien n'interdit a des carbonates de s'intercaler entre les horizons.

Pour la source du Bore, le lacis filonien du granite devrait suffire.

La référence au talc fait furieusement penser a ce qui se passe dans les Pyrenées Ariegeoises.

-

Désolé, on ne sait pas.

Il est bien possible que les gemmologues travaillent avec des liqueurs d'indice plutôt que par diffraction.

-

OK, merci.

Ils ont tous cet aspect creux (comme du sel ou des dendrites) ou bien ce sont des macles qui donnent les rentrants ?

-

Bonjour

En grossissant l'image aussi, le matériel qui constitue les taches saumon a l'air amorphe, sans le moindre clivage, je ne crois pas trop au feldspath.

Il faudrait retester les duretés de tous les composants séparément, en essayant de les rayer au couteau et avec du corindon.

- le matériel saumon

- ce qui est jaune paille en auréole des taches saumon

- ce qui est parme sombre, également en auréole des taches saumon, mais la ou il n'y a pas de jaune, et qui constitue probablement la matrice

- le fragment gris...

Il est bien possible que tout ça soit siliceux, ou silicifié. La texture d'ensemble me fait plutôt penser a un carbonate a rognons siliceux.

-

il y a 32 minutes, 1GM a dit :

Oui, c'est un cristal de gypse typique du Sinard.

( et on en trouve encore des grands )

merci

-

Un cas un peu inhabituel de pseudomorphose du quartz par de la chlorite, dans l'encaissant du gisement de Bou Azzer, Maroc ; c'est un de mes échantillons de thèse, et ça date pas mal. Voici la bête :

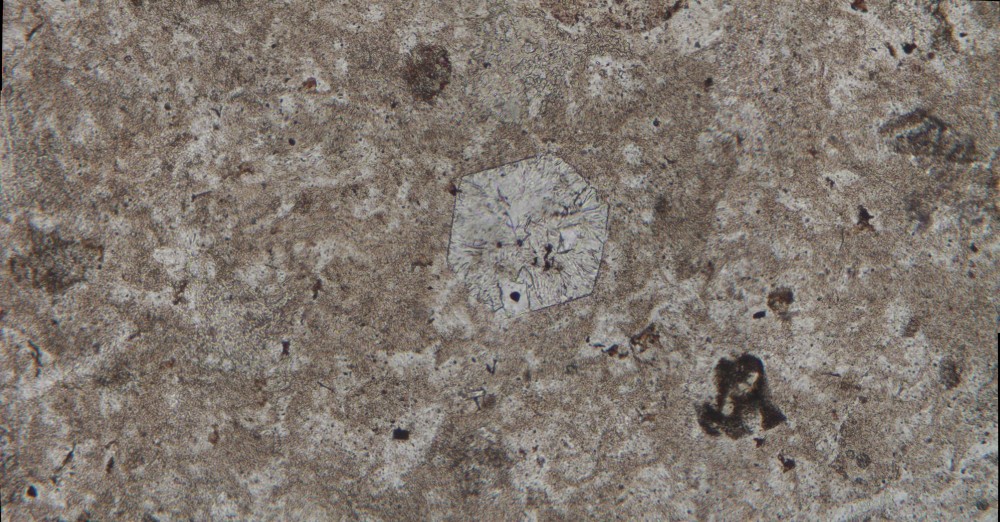

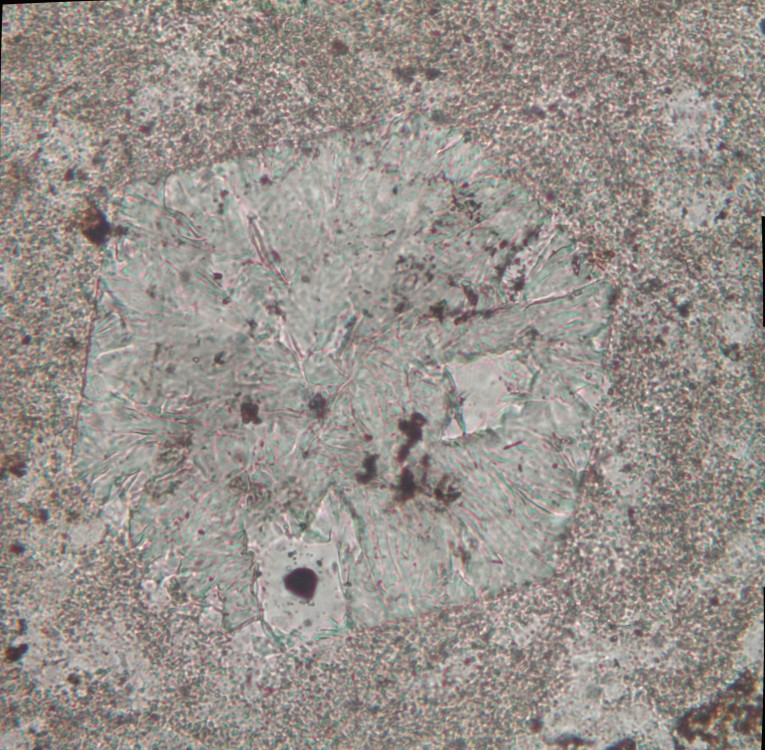

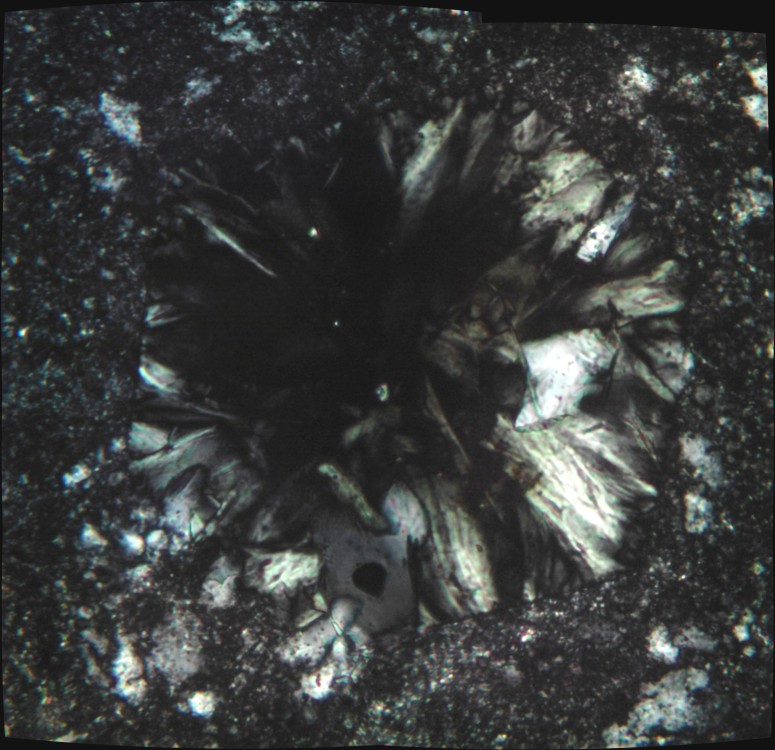

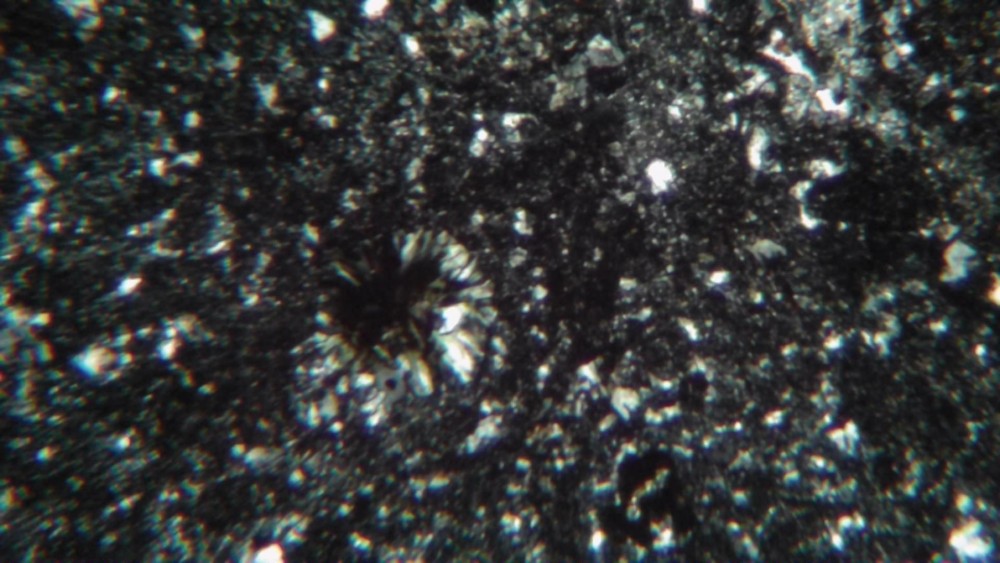

Une vue de la texture de la roche en LNA (champ 5 mm) avec un fantôme de quartz automorphe (un phénocristal).

et l'image agrandie du quartz transformé :

Le minéral phylliteux qui pousse à partir de la bordure du phénocristal est une chlorite magnésienne, légèrement verte en lumière non analysée : c'est du clinochlore ou presque. La cristallisation de la chlorite est clairement centripète, ça commence à cristalliser a partir de la bordure du fantôme de quartz.

Et ce fantôme de quartz contient également un peu d'adulaire, plus limpide en LNA, le quartz initial ayant été complètement bouffé.

La roche elle-même est une pyroclastite à dominante dacitique, du Precambrien III.

Et l'échantillon est pris à quelques mètres du contact entre ces pyroclastites et les serpentinites du Précambrien II, c'est-à-dire dans une position très proche du minerai exploité à Bou Azzer, i.e. des arseniures / sulfo arseniures de Co, skutterudite surtout, dans une gangue de chlorite et de carbonates.

-

Le 21/08/2023 à 18:16, phoscorite a dit :

De mémoire, j'étais tombé sur un quartz automorphe (un phenocristal) pseudomorphosé par de la chlorite dans les épontes du gisement de Bou Azzer

Retrouvé cette lame mince : une photo rapide ici pour illustrer le fait qu'un fluide précipitant de la chlorite puisse très bien corroder du quartz.

Je mets une série un peu plus détaillée (et moins floutée) dans le post sur la pseudomorphose, le cas étant assez intéressant.

-

Le 25/08/2023 à 19:09, jojo38 a dit :

Ce gypse, il est complet ou c'est un effet de la photo, les parties sombres?

Sinon pour la provenance exacte, c'est le site de sinard, dans le Dauphiné, département de l'Isère.

Il fait combien de cm?

Les cristaux simples comme celui-ci, les plus grands à l'époque des années 80, faisaient de ce que je connais 24 cm.

Là ce n'est pas encore la cristallisation en fleur (rose) de gypse.

Revoici des photos de ce gypse une fois ressorti des caisses : il fait 16 cm

Vous confirmez la provenance (Sinard) et le label "fleur de gypse" ou pas ?

Echantillon avec étiquette difficile à décrypter, provenance Eaux Bonnes

dans Demandes d' identification de minéraux

Posté(e)

Mais c'est gris clair... si ce n'est pas du carbonate, c'est quoi ? du gypse (ce serait tendre), du feldspath ?, un grès fin (ça rayerait le couteau)