▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 26>30 juin 2024 ▲ |

jjnom

-

Compteur de contenus

2927 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Messages posté(e)s par jjnom

-

-

On pourrait mettre nomenclature paléo et labyrinthe en synonymie.

Au cours de l'histoire de la paléonto, la bestiole a été placée sous différents noms de genre: Ostrea, Alectryonia, Lopha, Actinostreon, ...

Alectryonia est un nom créé par F von Waldheim en 1807.

Ce nom a ensuite été mis en synonymie avec le nom Lopha. Celui-ci ayant été créé par Röding en 1798, la règle d'antériorité veut que ce soit le nom Lopha qui soit conservé.

Après, on a le nom de Actinostreon qui est apparu avec Bayle en 1878.

Alectryonia a surtout été utilisé jusque dans les années 1930 environ, puis Lopha jusque les années 1980.

Le traité de paléontologie des invertébrés de 1971 considère que l'Actinostreon de Bayle est un sous-genre de Lopha. Ce qui se traduit par une éciture du type Lopha (Actinostreon).

Depuis 1990, on constate une nette tendance à considérer Actinostreon comme nom de genre.

Les noms affichés sur le site du MNHN me semblent être ceux qui étaient utilisés par le collecteur.

- Les Alectryonia de la collection Pervinquière datent de 1912. Ceux de la collection Basse de 1931-34: époque Alectryonia.

- La Lopha gregrea est un spécimen recolté par JC Fischer en 1969: époque Lopha.

Mais... toutes les "Alectryonia" ne sont pas devenues des Lopha voire des Actinostreon. Ce serait trop simple. Alectryonia carinata (comme cité par le MNHN) du Cénomanien est maintenant Rastellum carinatum.

Bref, j'ai comme l'impression d'avoir pris un coup de vieux et que ni les Alectryonia, ni les Lopha de not'jeune temps ne sont des taxons encore valides...

Et donc: Actinostreon gregarea est le nom actuel de la bestiole.

-

L'espèce gregarea a été rattachée au genre Lopha. https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/f/item/r05074?lang=fr_FR

On trouve ausi aux VN sa copine: L. Marrshii

-

Dans le cas de la labradorite, c'est un plagioclase majoritaire avec des lamelles d'orhose.

Phoscorite avait voulu signaler, à titre d'information, que des phénomènes de séparation de solution solide pouvaient aboutir à d'autres configurations notamment plagio1 + plagio2.

-

Il y a 11 heures, icarealcyon a dit :

Ah oui, ça nécessite des moyens auxquels ils n'ont peut-être pas pensé, tout occupés qu'ils étaient à dicter leurs élucubrations aux pouvoirs publics.

Ben, ils ont prévu 4 créations d'emploi pour 160000 Euros/an.

Comme DREAL ne va probablement pas allouer 4 fonctionnaires, ce sera du personnel salarié du futur gestionnaire. Déduction faite des charges, ça donne env. 2000 Euros/mois par tête de pipe. Maintenant, ils s'agit certainement d'administratifs, pas de scientifiques car il leur faudrait un paléonto, un entomo, un ornitho, un botaniste, ...

Il y a 11 heures, elasmo a dit :en 2018, l'association avait obtenu la somme de 54 897 € de subventions, si ce n'est pas pour rémunérer un ou plusieurs salariés, quel en serait l'utilité ?

Une salariée. Une "chargée de mission" dont la spécialité au départ était les risques naturels. Elle avait apporté sa contribution à l'enquête. En conformité avec les lignes directrices du projet.

Comme il n'est pas improbable que le gestionnaire de la RNN sera le même que celle du Cap Romain, on arriverait à 1+4 personnes pour la totalité du territoire concerné soit 37 km de côtes et 1888 hectares... Ca fait peu.

Dans ses réponses à l'enquêteur, DREAL avait déclaré: "Les moyens pour les travaux scientifiques et d'entretien des milieux sont à l'étude..."

Ben voilà, on utilisera les moyens des assos.

Il y a 9 heures, fossilo19 a dit :même si c'est un cumul sur près de 20 ans

Nan, nan: sur 9 ans! De 2010 à 2018. Ca comprend aussi, entre autres, la gestion de la réserve du Cap Romain

Le 15/11/2022 à 16:46, elasmo a dit :lui ai dit que SGN ne collaborera plus avec les services de l’État et du Département

Réflexion perso: laisser APGN et AGPAH, deux ardents défenseurs de l'interdiction de ramassage, seuls maîtres de la géologie dans cette réserve, est-ce une bonne idée?

-

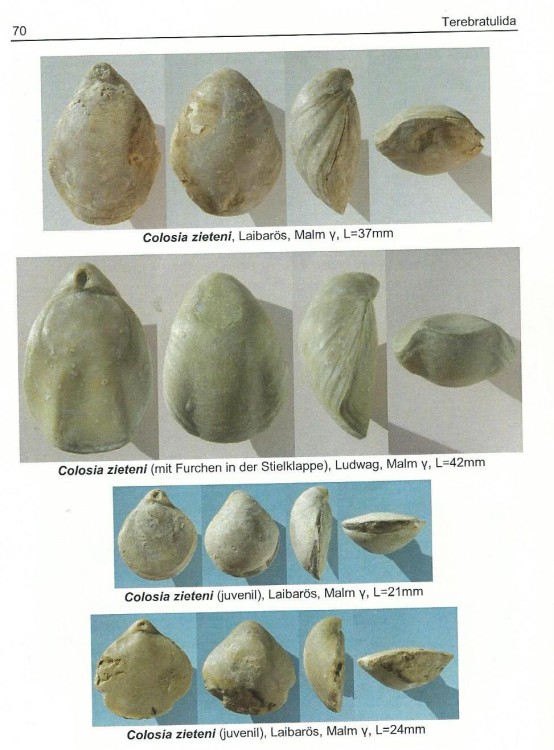

Ben, fallait avoir le coup d'oeil pour la Terebratuline mais c'est bien probable que c'en soit une.

J'ai trouvé sur Mineralienatlas.de une liste de fossiles (pas que les brachios)trouvés sur un site, allemand bien sur, où ont été trouvés Colosia zieteni et T. substriata.

Il n'est pas dit si le site n'expose que du Kimm. inf. ou si des subdivisions voisines sont présentes. Mais, bon, ça devrait donner une bonne idée des possibles.

Dans la nomenclature allemande, le Kimm. inf, c'est le Malm ɣ

Voici cette liste avec, en rouge, toutes les espèces appartenant à l'ordre des Terebratulidina:

Arctostrea, Argovithyris baugieri, Argovithyris birmensdorfensis, Argovithyris lucerna, Argovithyris stockari, Balanocrinus pentagonalis, Cidaris, Cnemidiastrum, Cnemidiastrum rimulosum, Collyrites carinata, Colosia zieteni, Corynella quenstedti, Craticularia, Creniceras, Cylindroteuthis puzosianus, Cymaceras, Dictyothyris alba, Dictyothyris kurri, Dictyothyropsis pectunculus, Epitheles rotula, Glochiceras, Glomerula gordialis, Hibolites hastatus, Hibolites pressulus, Holectypus orificatus, Inoceramus, Lacunosella prosimilis, Lacunosella sparsicosta, Lacunosella visulica, Laevaptychus latus, Lamellaptychus, Laocoetis, Magnosia decorata, Millericrinus milleri, Monticlarella striocincta, Monticlarella strioplicata, Monticlarella triloboides, Nerita, Nucleata nucleata, Orthacodus, Orthosphinctes, Palaeonucula, Peronidella cylindrica, Physodoceras circumspinosum, Plegiocidaris coronata, Pleurotomaria, Polycidaris, Polydiadema, Pseudaganides ammoni, Pseudomelania, Serpula, Sphaeraster punctatus, Sphaeraster scutatus, Sporadopyle obliqua, Stellispongia glomerata, Sutneria platynota, Terebratulina substriata, Tylasteria jurensis, Valettaster, Verrucocoelia, Zittelina friesenensis, Zittelina gutta, Zittelina orbis

-

Comme on est dans le contexte Jura, j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait trouver dans une publi en allemand.

C'est compliqué...

Almeras pense que la T. farcinata Douvillé pourrait être un Dorsoplicathyris (il y a un point d'interrogation).

1° souci: les Dorso ne sont pas censés aller au delà de l'Oxfordien

2° souci, les allemands ne semblent pas reconnaître le genre.

Ceux-ci ont mis T. farcinata en synonymie avec Colosia zieteni. Là encore, un souci: Almeras ne cite pas cette espèce. Peut-être ne la reconnait-il pas...

Ceci étant C. zietini montre une grande variation de formes, notamment entre les juvéniles avec une valve très plate et les formes adultes.

C'est peut-être une bonne possibilité.

Commentaire: ce serait une bonne chose que le BRGM révise ses notices, vieilles de 50 ans, en ce qui concerne la paléonto!

-

Bonjour.

Le style et la couleur des specimens me rappellent ceux des brachios qu'on peut trouver du côté du Bugey. Je suis dans le bon quartier?

Le 06/11/2022 à 00:07, Kelenken a dit :"terebratula farcinata, zeilleria pseudolagebalis". Le premier appartient maintenant à dorsoplicathyris, je n'ai pu trouver de synonyme pour le second...

Encore une notice qui a du être rédigée il y a cinquante ans. Les Zeilleria sont devenues des Ornithella.

Je n'ai pas de noms à donner juste à la vue des photos mais tu pourras peut-être les dénicher dans le le document en lien ici: https://strata.fr/pdf/strata2014-2.49-terabratulida-almeras.pdf en faisant bien attention à la strati (Kimmeridgien inf.) et à l'extension géographique.

Bon courage.

-

Ben, vous n'allez pas me demander un cours sur les coralliaires, hein?

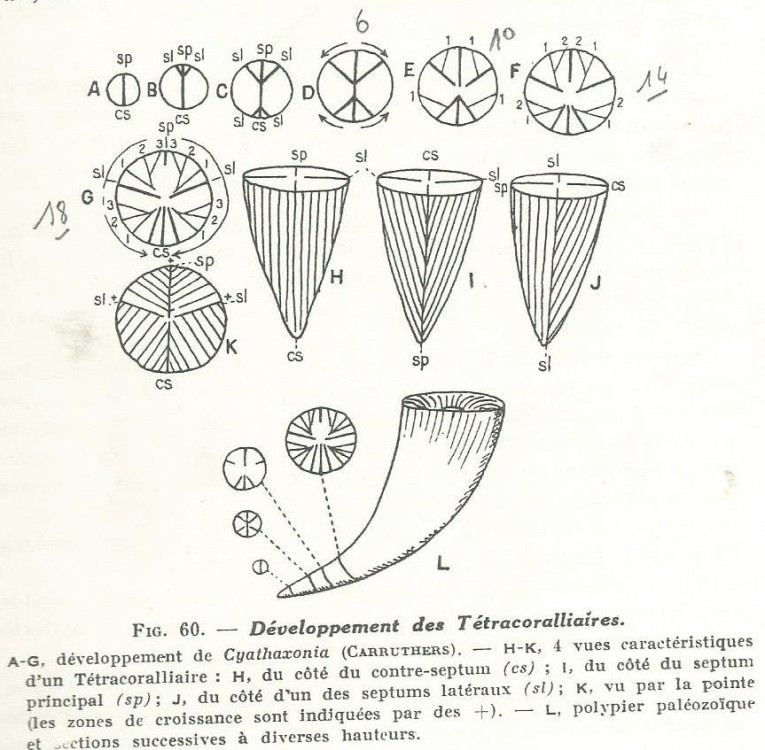

Un peu de classif: dans les Anthozoaires ou Coralliaires, on a, entr'autres:

- les Zoanthaires dont les Tétracoralliaires et les Hexacoralliaires, tous avec septes

- les Tabulés. Sans septes. Ils présentent de telles affinités avec les Bryozoaires qu'on peut se demander si c'étaient vraiment des Coelentérés.. (ça fait penser aux Chaététidés!). Pour l'instant, ils sont toujours dans les Anthozoaires.

Tétracoralliaires et Tabulés c'est du Paléozoïque et Hexacoralliaires c'est post-Paléozoïque.

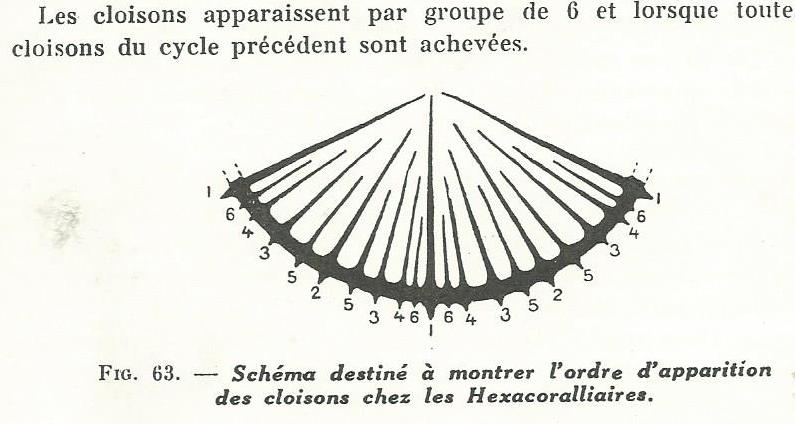

Quand on parle de Tétra ou Hexacoralliaire on fait référence au nombre de septes qui apparaissent simultanément lors d'un cycle depuis la paroi externe.

Rien à voir avec la forme externe d'un corallite. Un Hexacoralliaire peut avoir une périphérie circulaire ou hexagonale. De même un Tétracoralliaire.

Au passage: Hexagonaria est un Tétracoralliaire.

2 planches extraites du Manuel de Paléontologie animale de L. Moret:

Remarque: on passe par un stade 6 et la suite s'effectue par addition de 4. Je n'ai jamais vérifié mais une formule du genre 6 + n*4 existe peut-être.

Là, c'est plus simple.

En apparence ...

Car certains secteurs périphériques peuvent être moins "producteurs"

Voir ici: https://www.app.pan.pl/archive/published/app11/app11-198.pdf

la page 205 concernant le genre Heliocoenia.

ou page 224 pour Pleurophyllia. Au stade 4: 32 septes. Pas divisible par 6.

Ou encore Thamnasteria, pp 233-234 ou on parle de symétries 4-5-6-7 !!!!

Il peut aussi y avoir des fusions entre jeunes et vieux septes ...

Raisons pour lesquelles il faut se méfier du comptage des septes. Mais bon, quand il n'y en a que 12, il n'y a pas trop de questions à se poser.

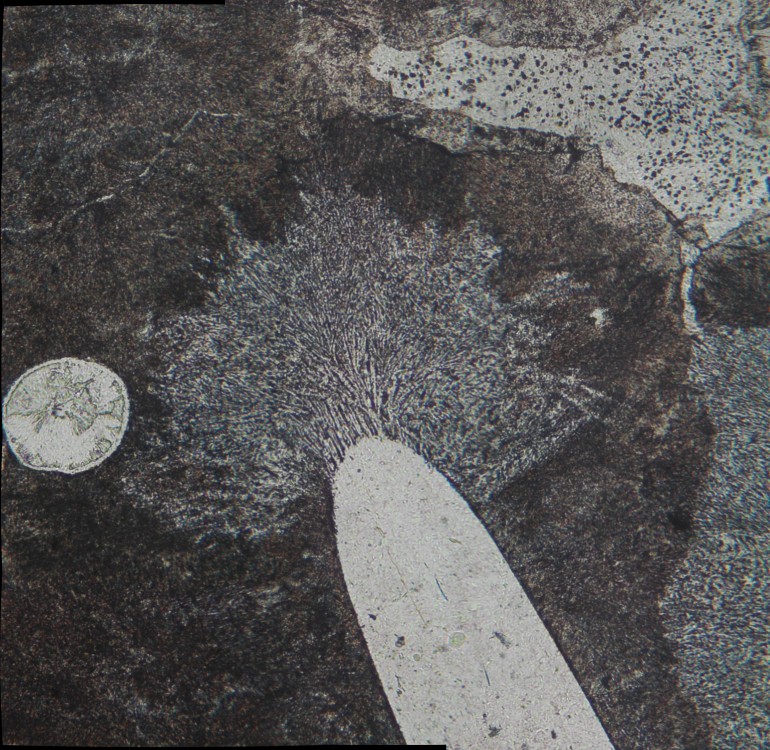

Je ne pense pas qu'on ait affaire à Stylina chez qui les corallites sont assez bien individualisés. Sur le spécimen de Sacha, on a l'impression que les septes d'un corallite fusionnent avec ceux de ses voisins.

Rectification: j'ai parlé de muraille pour Hexagonaria. Ce n'en est pas vraiment une, au sens où l'entendent les professionnels.

-

Il y a 5 heures, jean francois06 a dit :

Ma démarche : Je pense à un anthozoaire, car je crois voir des septes.

Les coralliaires (ou Anthozoaires), c'est pas simple...

Il y en a sans septes: voir les Tabulés du Paléozoïque.

Bon, là, dans le Kimmeridgien, qui dit coralliaire dit septe et vice versa.

Compter le nombre de septes n'est pas une garantie. Pour une même espèce, on peut en compter aussi bien 15 que 30, avec quasiment tous les intermédiaires.

Et certaines montent à plus de 130. Faut être patient!

Quand on compare l'Hexagonaria de Pablo à l'objet de Sacha, on peut prendre conscience de l'extrême diversité de structure de ces animaux.

Hexagonaria: une muraille externe, septes radiaires bien individualisés, rectilignes, n'atteignant pas le centre.

Objet de Sacha: pas de muraille, septes radiaires allant au centre (+fausse columelle?)du polypierite et à la géométrie incertaine.

Et ce ne sont que 2 types parmi bien d'autres...

Aussi: la structure peut paraître variable selon le niveau d'observation (plan de coupe) à l'intérieur d'un individu.

Pour déterminer ces choses là, il faut plusieurs lames minces en long et en travers.

Mais je ne doute pas un instant qu'on a bien une colonie de polypiers avec leurs septes, aussi bordélique qu'elle puisse paraître.

Les "cellules" de ta denière photo me semblent être polygonales. Ce qui est plutôt un caractère de Bryozoaires. Et donc, ça va dans le sens Chaététidés.

-

Pas facile à expliquer mais on va essayer.

Dans la série des plagioclases calco sodiques, il y a la variété labrador pour laquelle, grosso modo, on a 6 atomes de Ca pour 4 atomes de Na.

Ceci étant, il se peut qu'il y ait aussi un peu de K qui se trouvait dans le jus liquide de silicates originel.

Lors du refroidissement on passe par une phase de feldspath unique, solide, avec Ca, Na et K inclus dans la maille de ce feldspath.

Le refroidissement se pousuivant, ce fedspath unique n'est plus stable et il y a séparation entre 2 espèces minérales: d'un côté le labrador et de l'autre l'orthose.

Comme le K est minoritaire, il s'exprime sous forme de lamelles d'orthose dans le cristal de labrador.

Les pétrographes appellent ça une antiperthite.

-

Il y a 13 heures, icarealcyon a dit :

Peut être un spongiaire alors ?

Ca été ma première idée à la vue de l'objet mais pas vu de pores. Puis la structure sur les plaquettes, notamment cet aspect ligné très rectiligne, me disait que ça ne devait pas être un coralliaire.

Après dans l'Urgonien, on a une foule d'organismes constructeurs. Il n'y a pas que les rudistes et les coraux, loin s'en faut. Il y a des éponges, des stromatopores, ...

En imaginant que les alternances de lignes sombres et claires pouvaient correspondre en fait à ce qui avait été des tubes, la bonne idée a peut-être émergé ce matin: celle d'un représentant des Chaététidés, ces organismes border-line qui ressemblent aussi bien aux coraux, qu'aux éponges ou aux bryozoaires.

Vérification faite, ç'est fréquemment cité pour l'Urgonien mais je n'ai pas trouvé d'illustration évidente à coller ici.

Je te laisse explorer la piste.

-

Gros doute sur ce que tu dis être un coralliaire.

Quel est le rapport entre le fossile et les plaquettes? Il a l'air bien petit pour avoir pu donner matière aux 2 plaquettes.

Ensuite, ce qu'on voit sur ces plaquettes ne me semble pas correspondre à ce qu'on attend d'une colonie de coraux. En fait, si tu compares avec la coupe de Gratophil, c'est trop fin, trop régulier, trop parallèle. Pas de plancher, pas de dissépiment, etc...

Ce que je vois de plus proche, ce sont les prismes de calcite d'une coquille de mollusque...

-

Si on assimile l'objet à une sphère de 4,3 cm de diamètre, la densité doit approcher 4. Métallurgie plus que probable.

-

Bonjour.

C'est bien un coralliaire colonial.

Difficile d'aller plus loin car il y a beaucoup de genres et d'espèces proches de ce type dans le Jurassique sup.

Faudrait passer par un professionnel.

-

On pourrait évoquer des phénomènes tels que aggrégation ordonnée ou mûrissement d'Ostwald.

Je n'avais encore jamais visualisé cette figure de cristallisation. Les varioles ne montrent souvent que des textures radiales de plagios squelettiques. Là, je crois qu'on est sur un stade plus tardif qu'à l'habitude et rarement réalisé.

Faudrait transmettre ces vues à des balèses de la magmato. Il y a peut-être pour eux une fenètre de tir pour une publi.

-

Le 26/10/2022 à 11:15, phoscorite a dit :

En effet, je pense qu'on n'utilise pas les mêmes dénominations. Le cristal du bas de la photo ci-dessus est mon microlithe et ton phénocristal, je suppose. D'après l'indication de largeur de vue, il doit faire 0,35 mm de large. Le chevelu rectiligne de la pointe et la gerbe qui l'environne, ce sont mes proto plagios. L'idée est qu'on a peut-être là un instantané du nourrissage du "gros" cristal par les proto plagios par aggrégation et alignement sur le réseau cristallin de ce gros cristal.

Au dessus de la pointe, les protoplagios rectilignes s'alignent sur les mâcles. On a la trace de (001). Quand on zoome sur l'intérieur de la tête du gros cristal, on voit des alignements dont bon nombre (mais pas tous) semblent perpendiculaires. Trace du second clivage selon (010)? Censé être à 94° du premier...

-

Le 25/10/2022 à 17:37, phoscorite a dit :

Et un groupe de phénocristaux partiellement résorbés (refondus ?) qui sert aussi de support aux microcristaux de plagioclase aciculaires et aux varioles

Le 25/10/2022 à 23:00, phoscorite a dit :Les pointes ne restent pas longtemps parallèles, dès qu'elles ont quitté le nid, elles s'écartent

Je remarque que plusieurs plagios de tes nouvelles photos sont "poilus" aux extrémités. Poils préférentiellement alignés selon la direction des mâcles ou des clivages.

En outre dans tes photos améliorées, les microlithes, bien mâclés, sont très riches en ce qui pourraient être des inclusions ce qui leur donnent un aspect sale, granuleux, en LN.

Ces inclusions présentent des couleurs identiques à cellles qu'on trouve dans les chevelus des extrémités.

Compte tenu qu'on peut considérer la photo comme représentative de l'instant où la matière s'est figé, ne faut-il pas renverser la vapeur?

C'est à dire que les proto-plagios apparaissent en désordre dans le jus magmatique. La surfusion est importante et favorise de nombreuses nucléations. Puis les proto-plagios se font orienter par le microilthe en croissance puis s'associent par coalescence (ou s'associent pour former le microlithe). Ce faisant de nombreuses impuretés (verre?)se font piéger. La température s'abaisse brutalement, le système se fige. Photo!

-

Curieusement, le côté finances est à peine esquissé. 4 personnes pour 6 sites, 37 km de côtes et 1888 hectares...

"Les moyens pour les travaux scientifiques et d'entretien des milieux sont à l'étude..."

Qui seront les financeurs?

L'enquêteur a bien senti qu'il y avait là un souci:

Ca apparaît dans la rubrique recommandations.

Ca aurait mérité d'être élevé au rang de réserve car les belles intentions déclarées de la DREAL avec des petits moyens et un financement encore incertain, ca aurait justifié une remise en question du projet.

-

Aure papier de l'équipe de Louvain: https://www.researchgate.net/publication/361851492_Quartz-tourmaline_intergrowths_in_the_wall_zone_of_the_Emmons_Pegmatite_Maine_USA

où il est dit que la tourmaline est un seul et même cristal "branchu" avec un site unique de nucléation.

... et aussi que pour ces assemblages Q/Tur, " their formation mechanisms are currently not well understood."

-

Au passage: Il y a un groupe sur le web, le PIG, dédié aux pegmatites: http://www.minsocam.org/msa/special/pig/

Dans comments and questions, il y a un article sur l'altération des tourmalines en muscovite. Ca devrait brancher le géochimiste de service.

-

Pour les Ostréidés: Pycnodonta vesicularis. Gros classique du Campanien.

Pour les Gastropodes, il y a 2 genres (2 enroulements différents). Après, vu que ce sont des moules internes...

-

Ah!... le pouvoir des pointes!

-

Il y a 23 heures, Bike76 a dit :

Depuis le début je vois des olivines, ces taches roses vertes et jaune ( je vous zoom les photos), concernant les taches blanches pensez vous que se sont des inclusions réfractaires?

On est bien en lumière réfléchie, hein? Ce serait bien de se rappeler la diffusion de la lumière dans un prisme.

Les phénomènes colorés issus de certains cristaux sont dans l'ordre: orange-jaune-vert-bleu...

Rien à voir avec les teintes de polarisation qu'on utilise en lumière transmise à travers une lame de 30 microns.

Il y a 23 heures, Bike76 a dit :concernant les taches blanches se serait plutôt du pyroxène?

Sachant que les pyroxènes sont verts, bruns ou noirs (en lumière réfléchie)...

Jusqu'à présent pas plus d'olivine, de pyroxène et de chondre que de beurre en broche.

Mais bon, wait la lame mince!

-

Bonsoir.

Je pense qu'il faut en effet se méfier de l'appellation "graphique". Je n'ai jamais lu de définition de cette texture en dehors de l'assemblage feldspath-quartz.

Si même l'assemblage tourmaline-quartz résultait du même mécanisme que l'autre, on n'aura pas forcément le même aspect géométrique et les plages cunéiformes pourraient fort bien (probablement?)être absentes. Et donc l'appellation graphique en dehors de l'assemblage traditionnel peut devenir très personnelle.

Cependant, je ne vois ici nulle part quelque chose qui évoque une face de cristal automorphe.

D'un autre côté, parler de myrmékite, ça dérange un peu quand même. Ce serait une macro myrmékite...???

Le papier de lyell collection (avec ses micro myrmékites)en accès libre ici: https://www.researchgate.net/publication/330918219_Myrmekitic_intergrowth_of_tourmaline_and_quartz_in_eclogite-hosting_gneisses_of_the_Tso_Morari_UHP_metamorphic_terrane_Eastern_Ladakh_India_an_effect_of_HP_conditions

Forage qui se colmate

dans Forum Géologie

Posté(e)

Pas de fer ? Je trouve ça bizarre. D’après ce que vous décrivez (grès/poudre rose), vous devriez être dans le même contexte que les forages réalisés pour l’alimentation de la commune. Or, l’eau de ces forages est traitée pour en retirer des quantités de fer et de manganèse trop élevées : https://www.ouest-france.fr/normandie/gavray-sur-sienne-50450/pompage-de-leau-potable-une-qualite-reconnue-1897276

J’ai eu l’occasion de voir une caméra réalisée dans un forage réalisé en Manche, forage qui n’avait pas été pompé plusieurs mois. L’eau ressemblait à une soupe claire avec de très nombreux flocons de colloïdes couleur rouille.

Un dénoyage des crépines, un colmatage par les argiles sont des possibilités mais il faudra peut-être aussi envisager celle d’un foisonnement bactérien qui fait précipiter le fer sous forme d’hydroxydes.

Vous pourriez peut-être trouver de l’aide auprès de la DDTM de St Lô. Il n’y a pas si longtemps, ils avaient un hydrogéologue (Maurice Freslon) qui connaissait très bien le territoire et qui avait suivi la réalisation des forages de la commune). Sinon, il faudra regarder vers Caen ou Rennes.

Qui qu'ils soient, ils commenceront par vous demander une coupe technique de l’ouvrage : niveau d'eau, position des crépines, dimension des fentes, gravier (absence ou présence, type, granulométrie), position de la pompe…Mais ça, deux autres intervenants vous l'ont déjà écrit.