Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

4714 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par ANDRE HOLBECQ

-

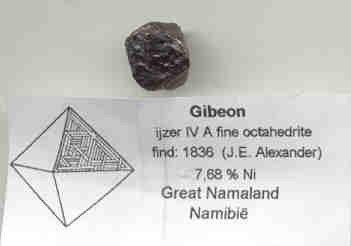

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

-

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

-

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

TOCAPILLA Chili hexaedrite IIA trouvée en 1875 montrant des figures de Neuman résultat d'un choc entre météorites -

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

-

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

-

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

tranche de Sikhote Alin avec larges figures de Widmanstätten et éclat de Siderite IIB de Sikhote Alin (fragmentation à 10km d'altitude) Fe + 6% de Ni tombée le 12/2/1947 à 10h38 23 tonnes de fragments le plus gros de 1745kg vitesse de chute : 14,5 km/s angle de chute 41° 122 cratères sur une surface de 50 km2 -

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

-

Exposez vos météorites pour le plaisir des yeux

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de orthopyrox dans Météorites

-

on peut en trouver dans certaines bourses comme en Belgique à Liège 12 13 novembre, ou à Ensisheim Alsace (l'avant dernier Week- end juste avant celle de Ste Marie aux Mines, en fin juin), mais il y a bien d'autres bourses à fréquenter partout en France et pays limitrophes. Voyez aussi avec Mr Carion à Paris.

-

Je confirme, ainsi que mes collègues collectionneurs ( nous étions 5 au moment où le malheureux a présenté sa pseudo météorite lors de la bourse de Cambrai) il s'agit de l'erreur la plus classique (à raison de 9 fois sur 10) c'est une marcasite bien oxydée. J'ai même expliqué la formation de ce sulfure de fer que l'on trouve classiquement dans la craie. La sottise était si énorme qu'une de mes relations connaissant les météorites m'a fait la confidence suivante: ayant été contacté par FR3, et sur simple description de la pierre sans même la voir a immédiatement infirmé la chose! Le propriétaire de ce caillou purement terrestre n'en menait pas large devant l'avalanche de preuves que nous avons balancées. Et alors il n'était plus question d'avoir entendu la chute ... comme c'est curieux! Quand à l'attitude du cheval ... et celle du Papy (qui reconnaît du fer et du nickel sur un sulfure de fer rouillé: il est gonflé) ... il y a égalité dans l'incompétence, sauf que le cheval, lui, ne peut pas être ni ridicule, ni menteur. Comment le journal La Voix du Nord a-t-il pu en remettre une louche? Impardonnable! Ils auraient pu vérifier l'info grâce aux associations d'amateurs de minéraux: c'était trop facile puisqu'à Cambrai même il en existe une! Merci d'avoir mis à dispositions les images télévisuelles: c'est à mourir de rire d'une part, mais aussi à fâcher devant tant d'incompétence. Je remarque que malgré mes explications scientifiques , rationnelles, démonstratives et confirmées par tous, le propriétaire du caillou semblait avoir beaucoup de mal à digérer la "sulfureuse pilule minérale"... Il faut dire que vue sa taille, elle était dure à avaler !!! L'autopersuasion montre encore ici le peu de fiabilité du témoignage humain et la difficulté d'obtenir des renseignements fiables lorsqu'il tombe réellement quelque chose. Si quelqu'un peut photocopier l'article de journal, cela m'intéresse pour mes archives. Peut on le rechercher et l'ajouter ci-après ?

-

Attention à la dérive ! Charlatans de tous poils, "vade retro". Autant des argiles peuvent être utilisées comme pansement stomacaux (Attapulgite) autant il est un devoir de mettre en garde contre la litho thérapie qui n'est qu'un ramassis de croyances, et n'a rien de scientifique. Déjà Pline l'ancien traitait de mages imposteurs les litho thérapeutes de l'époque, il y a presque 2000 ans. C'est toujours valable ! Il y a trop de sottises absolument infondées dans cette croyance pour ne pas réagir devant ce charlatanisme qui contredit des faits élémentaires bien connus en physique et en chimie. Donc à part un effet placebo, toujours possible, n'en attendez guère plus. Ceci dit au nom de la liberté d'expression dans un monde où la culture scientifique des masses fait bien défaut.

-

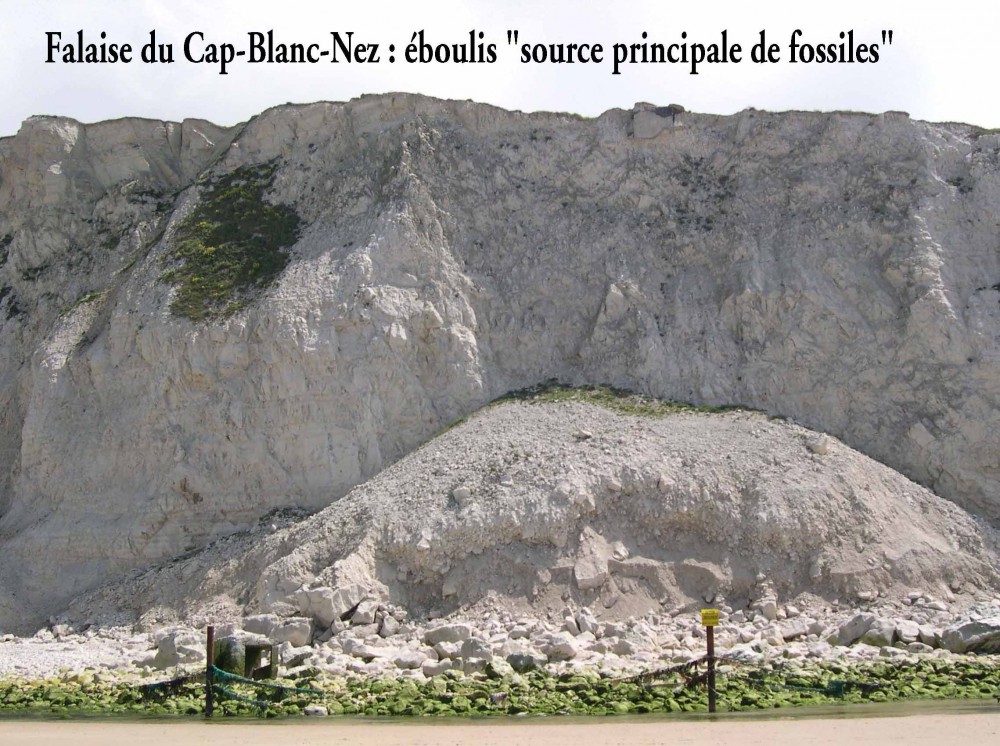

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

Aspect antérieur du gros ébouli à droite du cran d'Escalles, et dont il ne reste plus grand chose. Que sont devenus les fossiles "protégés" auxquels il ne fallait pas toucher ? Le poids des mots ... mais le choc des photos !!! Quelle meilleure démonstration prouvant la vitesse de destruction due à l'érosion? -

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

Par contre au Cran d'Escalles l'énorme ébouli à droite a littéralement fondu et même la sape de base au pied de l'escalier a recommencé. -

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

En ce qui concerne le Petit Blanc Nez, Strouanne etc... c'est toujours aussi ensablé. Une équipe cambrésienne de chercheurs de fossiles est remontée dimanche avec bien peu de chose. Aucun affleurement argileux sur l'estran n'est apparu -

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

-

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

Sur les rochers de calcaire carbonifère on peut y voir quelques fossiles de coraux Cyatophyllum hexagonum, et des filons de calcite, mais je crains que les riverains ne voient d'un très mauvais oeil celui qui tenterait de s'en prendre à la "nouvelle digue". Ce n'est vraiment pas le moment ... D'autant que la résistance s'organise: il a fallu protéger portes et fenêtre avec des sacs de sable, car mercredi la mer avait déclaré la guerre à la côte. De telles images montrent combien l'érosion naturelle peut être puissante et destructrice; il est évident que de malheureux fossiles ne pèsent pas bien lourd quand ils sont pris dans une telle tourmente (et ils le sont 4 fois par jour sur l'estran à chaque marée). Il est tout aussi évident que s'ils affleurent à cette occasion, la seule façon de les protéger et de les enlever. Comment après un "spectacle" pareil peut on encore avoir l'idée saugrenue de vouloir laisser les fossiles en place pour que tous puissent les voir (comme on l'a entendu dire le plus sérieusement du monde) ? -

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

voilà où il est allé, le sable... il s'accumule au nord de la baie de Wissant , il couvre la zone fossilifère argileuse de l'estran, malheureusement! Entre le block- haus et Strouanne l'ensablement est colossal. Les fossiles du Gault ne risque pas de montrer le bout du nez ! Quelle superbe "protection"... ou plutôt une belle condamnation à l'oubli ... jusqu'à ce que de fortes , très fortes tempêtes décapent cette zone là. -

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

la sape de la digue s'étant faite par la base, une quantité énorme de sable a été enlevée, il a fallu remplacer tout ce volume de sable qui auparavant cachait les piliers par une quantité fantastique de blocs de calcaire carbonifère provenant des carrières du Boulonnais. Mais qu'est devenu ce sable ??? Avec un tel remue ménage bien des collectionneurs de fossiles se sont dit: "allons donc voir, à Strouanne, au Petit Blanc Nez... si le sable est parti là aussi , on va enfin retrouver l'estran argileux avec ses fossiles pyriteux ou phosphatés, comme à l'heureuse époque où ils affleuraient du côté de "la mine d'or"... -

L'érosion marine à Wissant 25/3/2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de ANDRE HOLBECQ dans Forum Géologie

L'énorme enrochement fait avec des calcaires primaires du Boulonnais couvre la moitié de la digue effondrée, sapée à sa base. -

La baie de Wissant recule sous les coups des vagues; ce n'est pas la première fois ni la dernière. Dégâts très impressionnants. ça commence avec des vagues bien plus grosses que ça.

-

Cristaux et marcassite

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de hermann dans Demandes d' identification de minéraux

en effet il y a souvent des veines et placages de calcite dans les fissures de la craie du Cap Blanc Nez. Une petite goutte d'acide chlorhydrique devrait donner une effervescence... essaye ! -

L'origine dinosaurienne des oiseaux ?

ANDRE HOLBECQ a posté un sujet dans Forum Fossiles et Paléontologie

Voici la dernière mouture du professeur ornithologue Maurice Pomarède. Il est toujours sain de se poser des questions surtout quand elles dérangent; cela peut ne pas plaire, mais l'histoire a montré que c'est ainsi que l'on a souvent fait progresser le "schmilblick"... Voyez, cogitez, réagissez... Qu'en pensez-vous ? Génèse et déclin d’une théorie scientifique : L’origine dinosaurienne des oiseaux Il y a quelques 150 ans naissait en Autriche une théorie nouvelle selon laquelle les fonctions intellectuelles de l'homme se répercutaient sur la conformation du crâne. On avait mis en évidence des localisations cérébrales dont un centre du langage, et il avait paru normal qu'il y ait un lien entre ces localisations et la présence des bosses crâniennes. Cette théorie, la phrénologie, eut un grand succès, elle fut enseignée dans les Lycées qui reçurent de l'Etat de magnifiques crânes annotés en conséquence (certains Lycées en ont encore).Et puis la science progressant, la mode changea. Il ne reste plus de la célèbre théorie que quelques phrases énigmatiques: avoir la bosse des maths, ou celle du commerce. Un phénomène comparable se déroule encore de nos jours, il a pris une importance planétaire et il concerne l'origine des oiseaux. Selon une théorie largement répandue, ceux-ci seraient les fils des dinosaures qui seraient donc encore parmi nous (cf. Pour la Science avril 1998). Tout le monde connaît les dinosaures, ces créatures étranges qui ont dominé le monde durant quelques 140 millions d'années et qui ont atteint des tailles considérables. Le cinéma les a popularisés. On les croyait depuis longtemps disparus, ce qui n'était pas surprenant en ce monde où tout a une fin. Mais il n'en serait rien ! Mais comment est née cette théorie dinosaurienne ? A son origine il y a des observations scientifiques indiscutables. Pour le célèbre naturaliste Georges Cuvier, la plume était caractéristique des oiseaux tout comme le poil l’était pour les mammifères, aussi quand en 1861 on découvrit l’empreinte d’une plume dans un calcaire de Bavière, puis peu après celle d’un animal entier pourvu de plumes, aucun doute, on était en présence d’un oiseau primitif, on appela celui-ci archaeopteryx et on vit en lui l’ancêtre des oiseaux. Bien plus tard, le paléontologue américain Ostrom ayant démontré que le squelette de l’archaeopteryx était comparable à celui d’un petit dinosaure bipède, Compsognathus, ayant vécu comme lui à la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d’années, on vit dans le groupe des Théropodes auquel ce dinosaure appartenait la source des oiseaux. En courant et en battant des bras, un petit théropode aurait acquis des ailes, qu’une sélection naturelle aurait pourvues de plumes. La course aurait conduit au vol : le prolongement de chute menant au vol plané, puis plus tard au vol battu des oiseaux. Tout cela paraissait logique et cette théorie fut vite adoptée par les paléontologues anglo-saxons passionnés de dinosaures, que maintes découvertes faites chez eux, avaient rendus célèbres La plupart des paléontologues français les suivirent et les médias s’enthousiasmèrent pour cette découverte extraordinaire. Ainsi ces dinosaures que l’on croyait disparus depuis 65 millions d’années seraient encore parmi nous sous la forme inattendue des oiseaux, dont les prouesses aériennes et la beauté font rêver ! Depuis longtemps une confusion était entretenue entre les dinosaures et les reptiles volants ou Ptérosauriens, aux ailes membraneuses. Il paraissait normal que des dinosaures aient pu voler. Certes des problèmes demeuraient concernant la découverte du vol et les ailes des Ptérosauriens étaient très différentes de celles des oiseaux. Par ailleurs, les quelques fossiles connus ne permettaient pas de combler le fossé entre l’archaeopteryx et les oiseaux actuels. Mais, (à partir de 1994), on découvrit en Chine, dans le Liaoning, un gisement fossilifère d’une richesse extraordinaire. Il contenait des dinosaures, des ptérosauriens, des mammifères primitifs et surtout des dinosaures théropodes plus ou moins emplumés, dont certains comparables à l’archaeopteryx, avaient sensiblement le même âge. Pour les paléontologues on avait là les étapes qui avaient conduit aux oiseaux. Aussi quand fut signalé un archaeoraptor mi-dinosaure, mi-oiseau, ce fut un cri de triomphe, vite étouffé quand il fut prouvé que l’on était en présence d’un faux habilement réalisé. On s’aperçut aussi que ces dinosaures à plumes étaient trop gros pour voler, leurs plumes, imparfaites, étaient mal réparties (présentes surtout à la queue et sur les pattes postérieures), et leurs doigts griffus, rendaient leur main très différente de celle des oiseaux. Après avoir occupé la une de maintes revues et des journaux, ces dinosaures à plumes sont tombés dans l’oubli, ce qui est injuste car grâce à eux nous savons que les plumes ont précédé le vol et que l’origine des oiseaux est à rechercher bien avant l’archaeopteryx. Des conclusions hâtives On peut considérer comme certain que des dinosaures ont eu des plumes, tout en étant différents des oiseaux. Cela est facile à admettre si les plumes ont une origine indépendante du vol. Il y a eu des poils chez les théropsidés, reptiles du Trias, il y en a chez les mammifères et nous savons maintenant qu’il y en avait chez les Ptérosauriens. Des plumes protectrices ou ornementales ont pu apparaître en des temps différents chez des vertébrés différents. Contrairement à ce que croyait Cuvier, les plumes ne sont pas caractéristiques des oiseaux. La plume isolée découverte en Bavière était bien une plume d’oiseau par sa taille, sa forme et ses particularités (courbure, barbules). Mais les plumes des archeaopteryx sont différentes, longues et étroites et les barbules n’y apparaissent pas. Suite aux découvertes du Liaoning nous pouvons dire (La Recherche, janvier 2006), que de vrais oiseaux ont coexisté avec des dinosaures à plumes. Ce qui aurait pu se déduire dès 1861. L’archaeopteryx est un dinosaure à plumes et ce fut une erreur d’étendre le nom d’archaeopteryx (plume ancienne), initialement donné à la plume isolée, aux individus emplumés découverts par la suite. Peu à peu, l’imagination des «dinosauriens» s’était donné libre cours en dotant les dinosaures de possibilités empruntées aux oiseaux ( nidification, couvaison) et de comportements empruntés aussi bien aux mammifères qu’aux oiseaux (capture des proies, chasse en bandes, etc.).Les reptiles actuels n’ayant pas une température constante et ne s’occupant pas de leurs œufs, il est improbable qu’il en fut autrement chez leurs lointains ancêtres... Ces abus étaient destinés à favoriser le passage des dinosaures aux oiseaux. Une connaissance insuffisante des oiseaux Apparemment, d’éminents paléontologues ont méconnu les oiseaux et les contraintes du vol. Ils n’ont pas vu le rôle multiple des plumes, à la fois protectrices contre le froid et donc garantes de l’homéothermie (nécessaire pour un vol soutenu) et aussi ornement (d’où des parades nuptiales et une sélection sexuelle favorable au développement des plumes). Ignorant la structure complexe des plumes (pigments et microstructures), ils ont vu en elles des écailles de saurien devenues plus longues, alors que par leur origine profonde, les plumes s’apparentent bien plus aux poils des mammifères. Ils n’ont pas vu que le vol battu des oiseaux est inné (préparé par le comportement des jeunes au nid) alors que le vol plané est acquis (des phases de vol battu étant indispensables). Ils ont ignoré le rôle capital des barbules qui donnent de la cohésion aux plumes et permettent leur appui sur l’air . Les autruches n’ont pas de barbules à leur plumes et elles ne volent pas. Leur comportement montre que les plumes ont pu être initialement protectrices et ornementales. La course qui s’accompagne de mouvements alternes des bras ne pouvait conduire au vol car celui-ci repose sur des mouvements synchrones. Ces paléontologues ont méconnu l’importance du poids qui limite la taille des oiseaux. Les poules qui pourtant ont des ailes volent mal et les albatros ont de grandes difficultés pour s’envoler et pour atterrir. Les oiseaux qui volent le mieux sont les colibris qui par leur petite taille se rapprochent des insectes. Ils ont négligé l’importance de la réduction de la main, aux doigts absents. Les plumes y sont venues compenser la réduction des doigts, pour donner un ensemble qui conditionne le vol des oiseaux. Les rémiges primaires que la main porte permettent la maîtrise du vol. Non seulement les dinosaures à plumes sont trop gros mais leurs plumes imparfaites et leurs doigts griffus, ne permettent d’envisager que des prolongements de chute, sans rapport avec un vol véritable. Enfin, on peut regretter que l’organisation complexe des oiseaux ait été négligée. Le vol ce n’est pas seulement des ailes, mais toute une organisation concernant l’ensemble du squelette, la circulation, les poumons, le cerveau, la reproduction,…Tant de complexité n’a pu demander qu’énormément de temps pour apparaître. Les similitudes que révèle l’anatomie comparée permettent d’envisager une souche reptilienne lointaine, commune aux oiseaux et aux mammifères. Et donc une origine bien antérieure aux dinosaures dont l’organisation est loin d’être comparable à celle des oiseaux. S’il est notoire qu’avant de lancer un pont sur une rivière, il faut bien en connaître les deux rives, on peut dire que pour unir dinosaures et oiseaux, les paléontologues ont négligé l’une des rives. Une théorie nouvelle La théorie dinosaurienne doit aussi son succès à l’absence d’une autre théorie, plus crédible Ce n’est plus le cas, car depuis 1998, une théorie nouvelle est apparue ; elle est le résultat d’une collaboration entre un paléontologue Paul Ellenberger et un ornithologue Maurice Pomarède. Le premier s’est fait connaître par ses analyses des pistes de vertébrés fossiles (icnologie) et par son étude d’un fossile découvert en 1974. Trouvé dans des calcaires lagunaires de Tarragone en Espagne, ce fossile appelé Cosesaurus aviceps, est remarquablement conservé. Il mesure 15 cm, sa longue queue comprise ; c’est un bipède aux pattes antérieures réduites mais munies de doigts griffus., son crâne est arrondi comme celui d’un oiseau actuel (une grive) et il avait des plumes. Leurs rachis sont bien apparents à la queue où les plumes formaient un éventail et sur les pattes, surtout aux pattes postérieures. Il avait des clavicules soudées, de fines dents et un bec prolongeait ses mâchoires. En éclairage rasant, Ellenberger a pu dessiner le contour des plumes de la queue, queue dont la rigidité exclu un simple repli de peau. L’ornithologue est Maurice Pomarède, agrégé de sciences naturelles, enseignant-chercheur, spécialiste du plumage des oiseaux dont il a étudié l’origine et les couleurs. On lui doit la découverte des microstructures à l’origine des couleurs du paon, des perruches, des colibris et de nombreux oiseaux. Leur rencontre a eu lieu à la Faculté des sciences de Montpellier où M. Pomarède travaillait en microscopie électronique, alors que P. Ellenberger travaillait à une thèse relative à Cosesaurus dans lequel il voyait un proavien précurseur des oiseaux. La thèse de Ellenberger ne vit jamais le jour, car il paraissait alors impossible que des plumes soient apparues avant le vol et surtout chez des lézards bien antérieurs aux dinosaures. Les paléontologues dinosauriens alors tout puissants le condamnèrent au silence. Mais pour M. Pomarède que la complexité des plumes, leur origine profonde, et leur analogie avec les poils des mammifères, avaient conduit à leur attribuer une origine antérieure au vol, Cosesaurus apparaissait comme une excellente argument. Aussi, en faisant appel à sa grande connaissances des oiseaux, il en vint à une théorie nouvelle selon laquelle les oiseaux ne devaient rien aux dinosaures. Cette théorie fait appel à l’observation des oiseaux (organisation, vol et comportement) à l’anatomie comparée et même à la génétique. Pour lui, les plumes, ébauchées contre le froid, sont devenues plumage grâce à une sélection sexuelle. La bipédie a entraîné une réduction des doigts de la main, qui compensée par un allongement des plumes, a conduit aux ailes. Finalement le vol est apparu en milieu forestier, où ces proaviens sautaient de branche en branche. Etant entré en rapport avec les plus éminents paléontologues, M.Pomarède se rendit vite compte que sa théorie n’était pas souhaitée. Ceux-ci ne tenaient pas à se voir démentis par quelqu’un qui n’était pas des leurs, aussi mirent-ils un véto à ses publications. Lassé de vains efforts, M. Pomarède, pour se faire entendre, se décida à publier un livre à compte d’auteur et par la suite à faire appel à internet où il a créé un site < monsite.wanadoo.fr/originedesoiseaux >, site que l’on peut consulter avec google. En conclusion. La théorie de l’origine dinosaurienne des oiseaux ne règne plus sans partage, elle a perdu beaucoup de sa valeur scientifique, mais elle est devenue une excellente illustration des difficultés que rencontrent toujours les idées nouvelles, tant est grande l’inertie des idées reçues. De grands esprits peuvent en être victimes. Cuvier fut un adversaire du transformisme et l’on connaît les difficultés rencontrées par Mendel, Pasteur, Wegener et bien d’autres. Les paléontologues éminents qui ont cru à l’origine dinosaurienne, n’en sont pas pour autant méprisables car ils étaient de bonne foi et ont été victimes d’un excès de zèle. Finalement, les oiseaux tirent probablement leur origine de petits reptiles bipèdes qui ont vécu au permo-trias et qui ayant acquis des ailes ont découvert le vol. Les dinosaures ont bien complètement disparu et les dinosaures à plumes ne sont qu’une illustration de la grande diversité qui est apparue dans ce vaste groupe qui nous a tant impressionnés. Maurice Pomarède (mars 2007), ornithologue, agrégé des sciences naturelles, officier du mérite agricole et des palmes académiques, officier de l’ordre national du mérite -

GOHELLIUM 2007

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de gohelliumaster dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

c'est vrai que des barytines comme celle là ... on n'en fait plus ! Jamais vu ni sur internet ni dans les musées, et vous ? Avez-vous déjà vu qqchose de comparable ? Merci pour les compliments, j'en toucherai un mot à ma Bary Titine, elle en frémira des cristaux... Yen a toujours que pour elle... rien pour mes doigts ? Pourtant faut savoir la manipuler ... sans casser ! Très belle couverture Gohellium master, mais tu n'as pas peur qe toutes ces grandes dents effraient les scolaires ? :coucou!: je propse à tous de me retrouver dès l'entrée au stand barytines, on retrouvera les autres et on boira une bonne "chti" aussi moussante qu'une réticulite du Capor. Cha vous dit, ter tous ? Alors à dé ! Et vive les cailouteux! -

voici des cheveux de Pélé de Hawaï (attention, se faire piquer par les rangers peut coûter cher) Même ceux qui se baissent pour relacer leurs bottines sont surveillés à la jumelle!!! Ceux-ci ont été échantillonnés à une époque lointaine où cette protectionnite n'avait pas encore cours. Au centre une mousse de lave : la RETICULITE 97% de gaz!!! Un souffle et elle vole comme du polystyrène expansé; c'est la roche la plus légère, ou la moins dense possible. Vue sa couleur verte elle m'a été vendue , tenez vous bien, pour de l'olivine... Incroyable mais vrai. Provenance Mona Loa Hawaï. Les bulles sont très régulières et de même taille. A la Réunion? en 1998? le cratère Capor a donné aussi de la réticulite mais avec des bulles irrégulières de toutes tailles. Encore une fois je tiens à faire remarquer la stupidité de l'interdiction de collecter car ces fils ou bulles de lave sont d'une fragilité extrême et l'érosion naturelle aura très vite fait de les faire disparaître. De plus c'est très mauvais pour les estomacs des vaches ou des moutons, mais ça peut servir au tisserin pour la construction de son nid. A vous de voir ... Véritable saleté à manipuler ça pique comme un cactus mais ça se brise bien plus facilement que ses épines... que des problèmes , donc à enfermer dans une boîte ou à manipuler comme un oursin !

-

Les minéraux du Titane : Anatase, Rutile, Brookite, Neptunite, Benitoite,...

ANDRE HOLBECQ a répondu à un sujet de Tourberyl dans Forum Minéraux et Minéralogie