Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

306 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par Eclatdesilex

-

Faunes de vertébrés marins du Crétacé du monde, France, Europe, et autres

Eclatdesilex a répondu à un sujet de elasmo dans Dents de requins fossiles

Très bonne idée Elasmo Il est vrai que le sujet que j'avais commencé est restreint d'un point de vue géographique. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

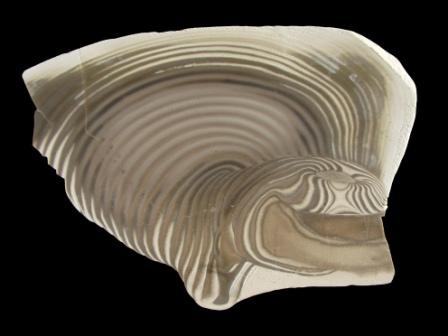

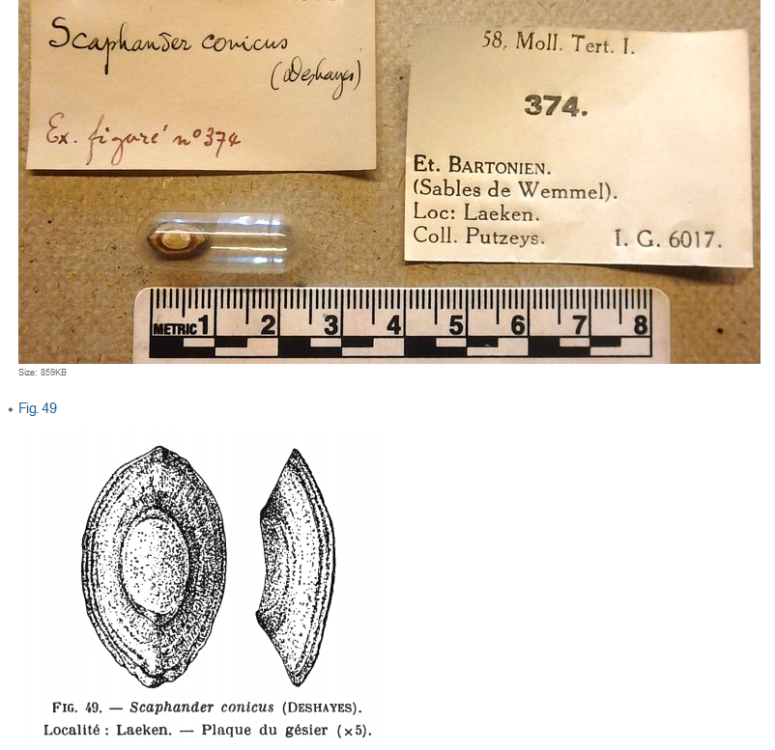

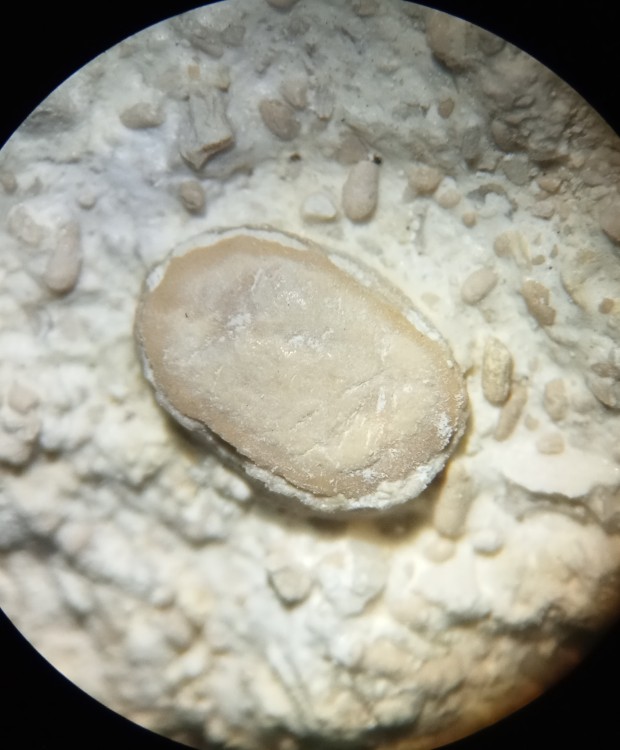

Bonsoir Théophraste, Merci aussi pour le message, cela fait plaisir de voir que des gens suivent ce sujet. Bonsoir Elasmo, C'est effectivement ces "choses" que j'avais pris pour des dents de poissons. Je rajouterai juste que les formes d'ovales sont plus où moins resserrée. J'ai regardé un peu sur internet pour me faire une idée pour les pièces de scaphander, notamment sur ce site : https://virtualcollections.naturalsciences.be/virtual-collections/paleontology/Fossil Invertebrates Meso-Cenozoic (IST)/Gasteropoda/scaphander-scaphander-conicus-1 Bien que la structure soit elle aussi concentrique, la forme est vraiment différente. Le mystère demeure -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour, Merci pour le commentaire. Pour le moment j'ai cité le genre Enoploclytia en me référant à des fossiles anglais visibles sur ce site : http://www.chalk.discoveringfossils.co.uk/1CRUSTACEANS.htm#lobsters -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Aujourd'hui un fossile un peu sympa trouvé récemment quelque part en Picardie... Deux pinces de crustacés (Enoploclytia?) en connexion anatomique. Reste à retourner sur place pour trouver le reste ! Je n'avais aucun moyen de savoir ce que j'avais exactement dans le bloc avant le dégagement. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Merci à vous pour vos réponses, notamment pour l'identification de la dent de scyliorhinidae. Pour ce qui est de l'hypothèse de ovales comme étant des plaques gésiales de Scaphander, je reste dubitatif. D'autant que je n'ai trouvé aucun reste de coquille alors que ces ovales sont fréquents. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour, Pour continuer le sujet voici quelques dents prises en photo à la binoculaire (avec les moyens du bord) Tout d'abord un petit requin de la famille de Orectolobiformes, comme l'avait pu identifier Elasmo pour un précédent specimen. Environs 1,5 mm Ensuite une dent de poisson osseux que j'identifie comme un pycnodonte Et enfin un autre petit requin que je ne parviens pas vraiment à identifier avec ses cinq pointes et son aspect strié. J'ai pensé au genre Synechodus, mais je ne suis sûr. Donc si quelqu'un a un avis, je suis preneur. -

Demande de determination fossiles d ' indonesie

Eclatdesilex a répondu à un sujet de smithy13 dans Demandes d' identification de fossiles

+1 pour de l'oursin pour la première -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

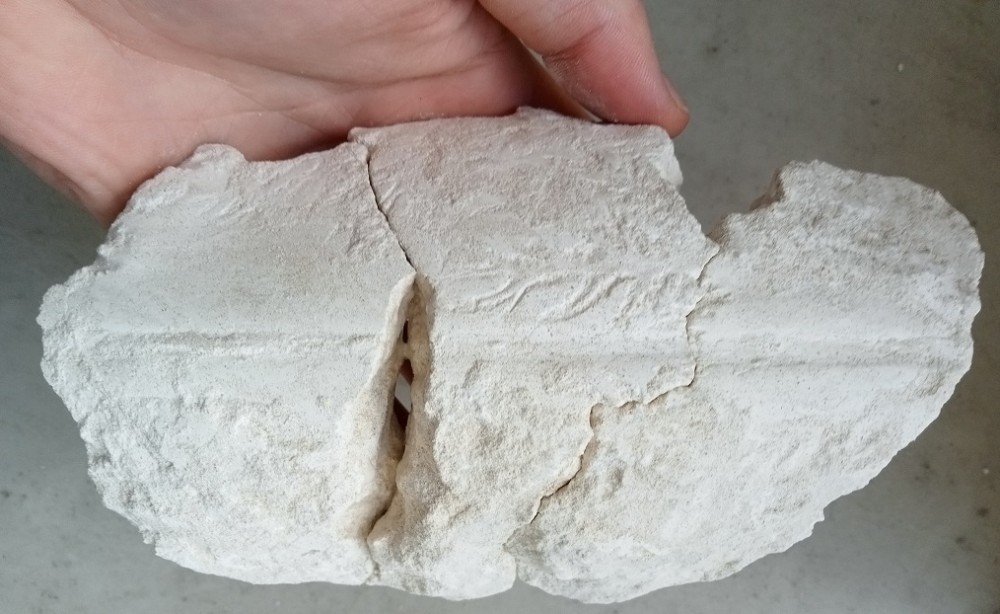

Bonjour à tous, Pour revenir aux céphalopodes, je tiens à actualiser ce que j'avais dis sur la première page de ce sujet. Je disais en effet que je ne connaissais pas d'exemple d'ammonites dans la craie phosphatée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ! Voici les morceaux d'une ammonite de grande taille (environs 50cm de diamètre), découverts récemment. Je n'ai pas de nom de genre, mais ça fait pas mal pensé aux Leweciceras du Turonien inf., même si ici nous sommes au Campanien inf. Je suis d'accord que ce n'est pas très beau (la conservation n'est pas vraiment au rendez-vous), mais ces restes semblent assez rares. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour Christophe, Petite explication : le phosphate se trouve dans cette craie sous forme de petits granules constitués d'un nucleus (le plus souvent des pellets) recouvert d'un enduit d'apatite d'origine microbienne. Lorsque la craie est dissoute par des circulations d'eau (phénomène de karstification) les granules phosphatés restent intacte car ils sont beaucoup moins sensible à la dissolution. Dès lors ne restent sur place que ces grains, qui constituent un sable. Il est effectivement possible de trouver des fossiles dans ces sables, car eux aussi résistent mieux (pour la plupart) à la dissolution que la craie. Oui, d'après la littérature les poches exploitées à l'origines faisait plusieurs mètres d'épaisseur. Néanmoins une fois celles-ci épuisées il a fallut exploiter la craie en elle-même, beaucoup moins riche. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Pour poursuivre sur la géologie des gisements de craie phosphatée, voici des exemples en miniature in-situ de poches de sables phosphatés issues de la dissolution de la craie. Naturellement les poches de sables exploitées à l'origine étaient beaucoup plus imposantes. -

Minéraux bretons et cristaux de Bretagne !

Eclatdesilex a répondu à un sujet de sophil29 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pour participer un peu, une petite pièce bretonnante trouvée ce weekend à la bourse d'Abbeville (80) pour un prix très modique. Trois cristaux assez bien exprimés de cassitérite sur leur gangue de quartz, de la Villeder. Le cristal principal fait 1,5 cm et la pièce 6,5cm. -

Les phosphates de la craie picarde

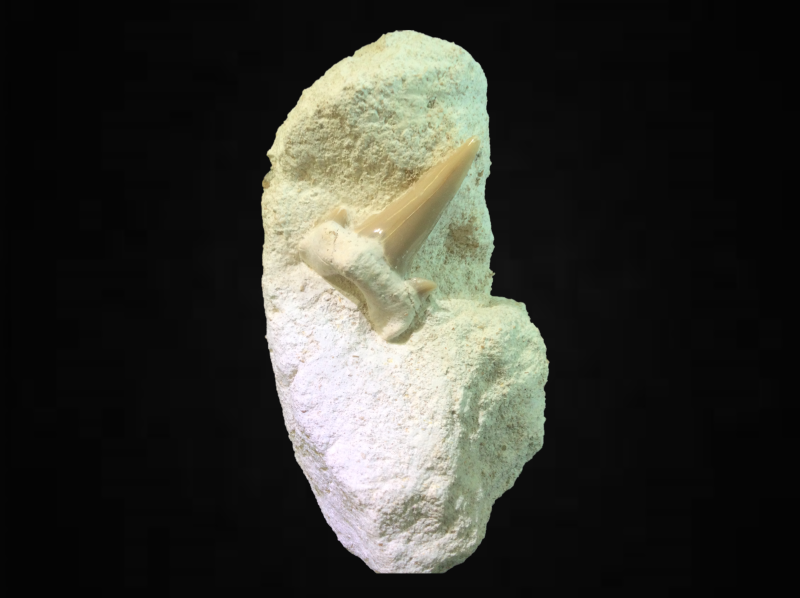

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Le bloc à été trouvé au dessus de la couche à Corax décrite par Elasmo dans la première page de cette discussion. Dans une craie phosphatée très fracturée à la limite avec la terre végétale. C'est le seul endroit où j'ai pu en observé, et la zone est très restreinte. Malheureusement il y a quand même eu un choc, mais les dégâts sont limités. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour à tous, Aujourd'hui j'aimerais me pencher sur les différentes roches que l'ont peut rencontrer dans ces gisements de craie phosphatée. Tout naturellement la roche majoritaire est la craie phosphatée! Selon les site et les niveaux elle présentent une teneur en phosphate variable. De même les fossiles y sont plus ou moins concentrés. Cependant il peut arriver par endroit que se soit formée une véritable craie à dent de requin! A l'image de ce tiroir où les dents constitue un pourcentage non négligeable de la roche (département de la Somme): Cette craie a part endroit subie des phénomènes de dissolution. Ne laissant en place que les granules phosphatés beaucoup moins sensibles à la dissolution. Ce processus engendre donc une élévation de la teneur en phosphate de la roche. C'est pourquoi les poches de sables phosphatés issus de ce phénomène ont été les premières exploitées. Voici un première échantillon de craie partiellement dissoute (reste de zone blanche), avec un enrichissement en phosphate. Et un échantillon de sable phosphaté où la craie à complètement disparue. Voici un échantillon amusant : il s'agit d'un morceau de craie blanche avec des terriers remplis de craie phosphatées, provenant d'un niveau directement inférieur à la couche de craie phosphatée. Enfin une autre roche intéréssante : le silex phosphaté. Le silex est souvent absent de ces gisements, mais il arrive de trouver des morceaux contenant des granules phosphatés, leur donnant un aspect atypique (département de la Somme). Et ce silex peut s'avérer être un silex à dent de requin ! A l'image de cet échantillon contenant une dent de Squalicorax. -

Les phosphates de la craie picarde

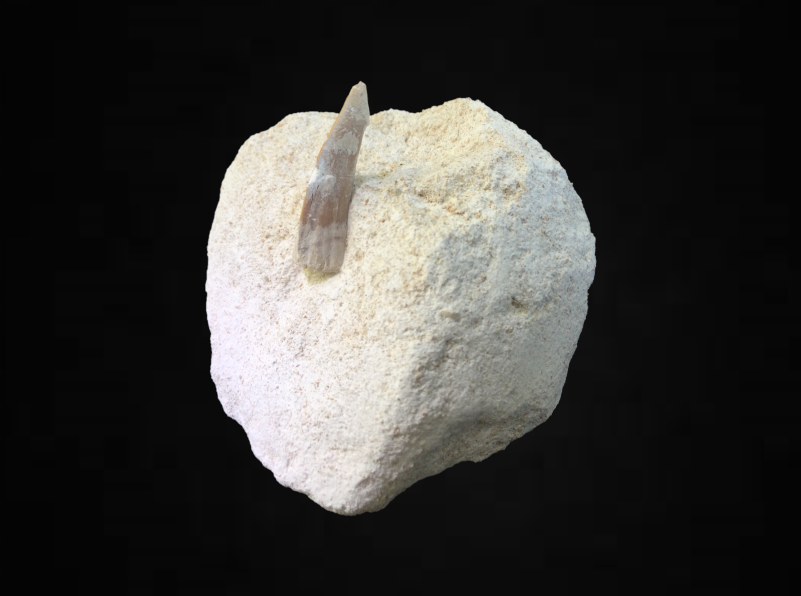

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour, Aujourd'hui une toute petite dent pour un petit requin. La qualité de la photo n'est pas terrible, mais la dent ne fait pas plus de 2mm. D'après ce que j'ai pu lire il s'agirait d'un requin dormeur, mais sans pouvoir être plus précis. Je laisse les experts donner leur avis -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

La fragilité des oursins dépend beaucoup de l'altération de la craie, si elle a été soumise au gèle ou dissoute comme c'est le cas dans les poches de sables phosphatés. Il est possible de trouver des oursins en bon état de conservation. Comme ces deux échinocorys de grande taille : (tests d'environs 6,5 cm de long sur 5,5cm de large) -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour à tous, Voici une petite curiosité en provenance de l'Oise : des oursins revêtus d'un voile d'apatite. Ce voile est superficiel et leur donne une couleur beige brillante, légèrement irisée. Ces oursins proviennent d'un hardground phosphaté qui constitue la base du chenal contenant la craie phosphaté. Le premier est un échinocorys Le second est un Offaster pilula, marqueur stratigraphique du Campanien inférieur. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Toujours aussi belles ces planches! Pour ma part voici une vertèbre de requin (genre non identifié) de l'Oise. Diamètre = 1,5cm -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

-

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Pour changer un peu des vertébrés, passons ici aux céphalopodes. Je ne connais pas d'exemple d'ammonites dans la craie phosphatée, cependant les bélemnites sont bien représentées ! Elles peuvent d'ailleurs être présentes en grandes quantités par endroits, et posséder une belle couleur ambrée (très esthétique sur la craie phosphatée couleur crème). Voici une première espèce : Belemnitella mucronata, du Campanien de l'Oise Les plus grands spécimen peuvent atteindre plus de 13cm, mais la grande majorité est comprise entre 5 et 9 cm. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Non, elle ne sont effectivement pas émaillées. Et elle ne sont pas non plus usée car les arrêtes sont encore fraiches. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Bonjour à tous, Je me suis aussi posé des questions quant à l'identification, néanmoins je n'ai pas trouvé de meilleure explication. Je n'ai retrouvé nul par ailleurs le même profile et la présence d'un crochet, et de cette taille. J'ai pensé aux Enchodus, mais ça ne collait pas. Oui, peut être ne s'agit-il pas précisément du genre Onchopristis, mais je pense que les poissons-scie sont les meilleurs candidats. -

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Pour continuer la série des élasmobranches, je continuerai avec un animal qu'on voit peu fréquemment dans la craie du Bassin parisien : l'onchopristis (poisson-scie). J'ai pu trouver à deux reprises des dents rostrales, les voici. Elles font environs 1,5 et 2cm. -

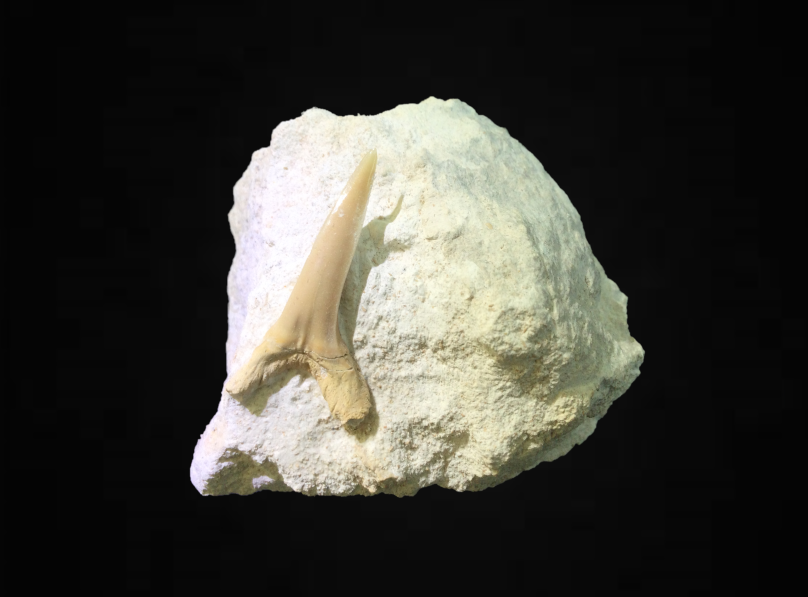

Les phosphates de la craie picarde

Eclatdesilex a répondu à un sujet de Eclatdesilex dans Forum Fossiles et Paléontologie

Sympa les mosasaures ! S'agit-t'il de découvertes récentes? Pour ma part je continue dans les requins avec celui qui est pour moi le plus impressionnant, le Cretolamna. La première pièce est la plus belle que j'ai trouvé à ce jour pour cette espèce. la dent fait 3 cm.