Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

1897 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mr42

-

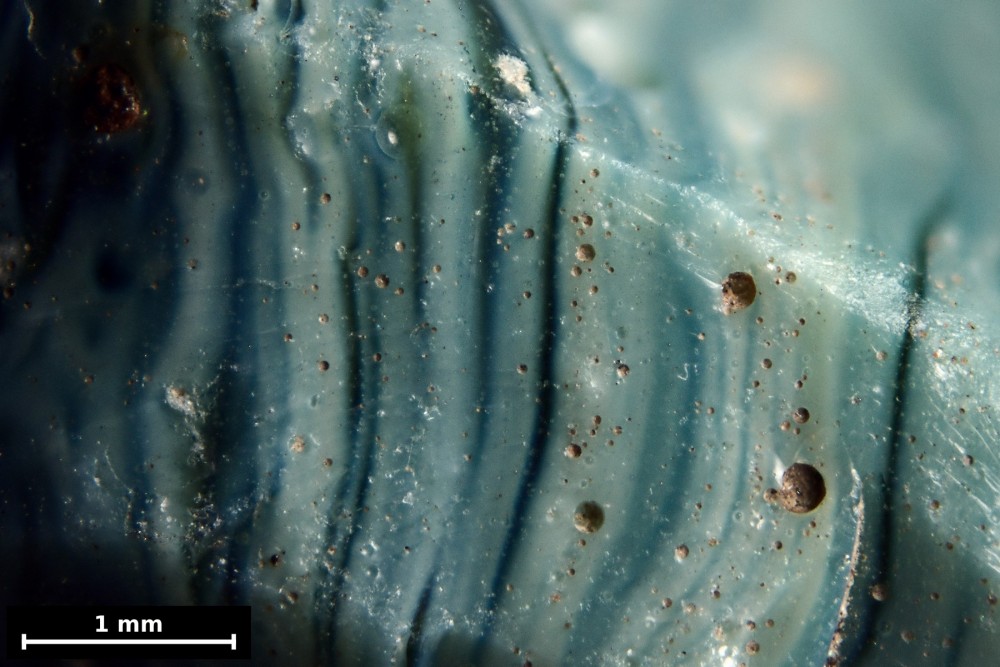

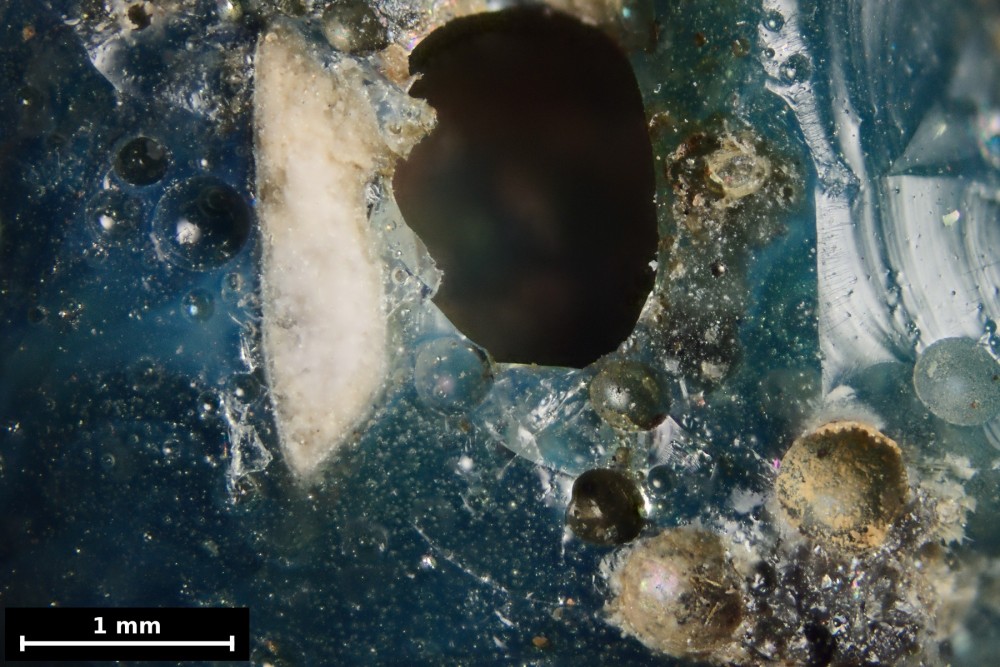

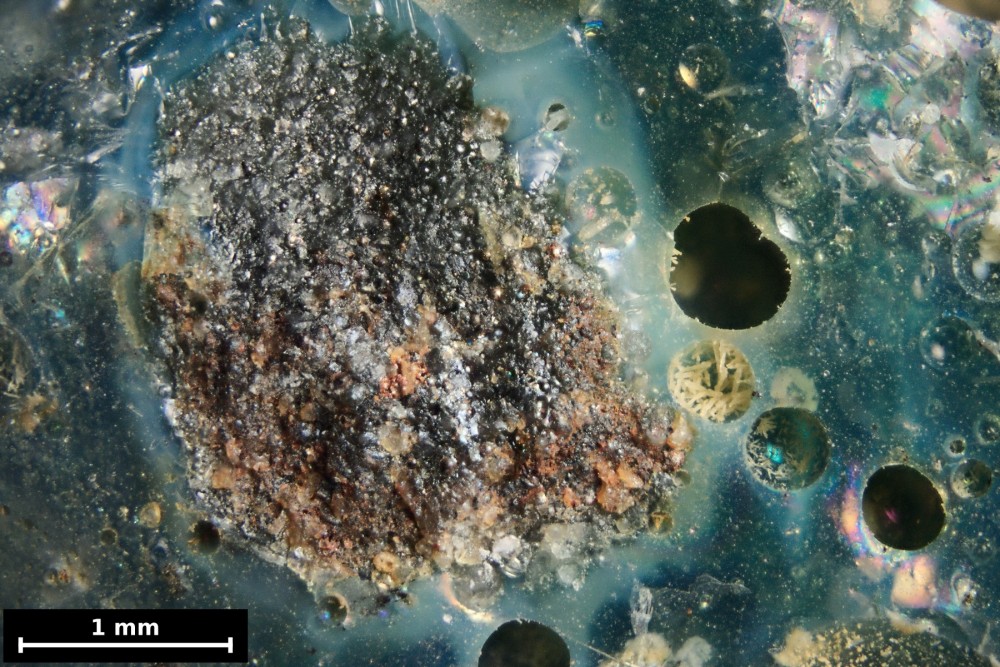

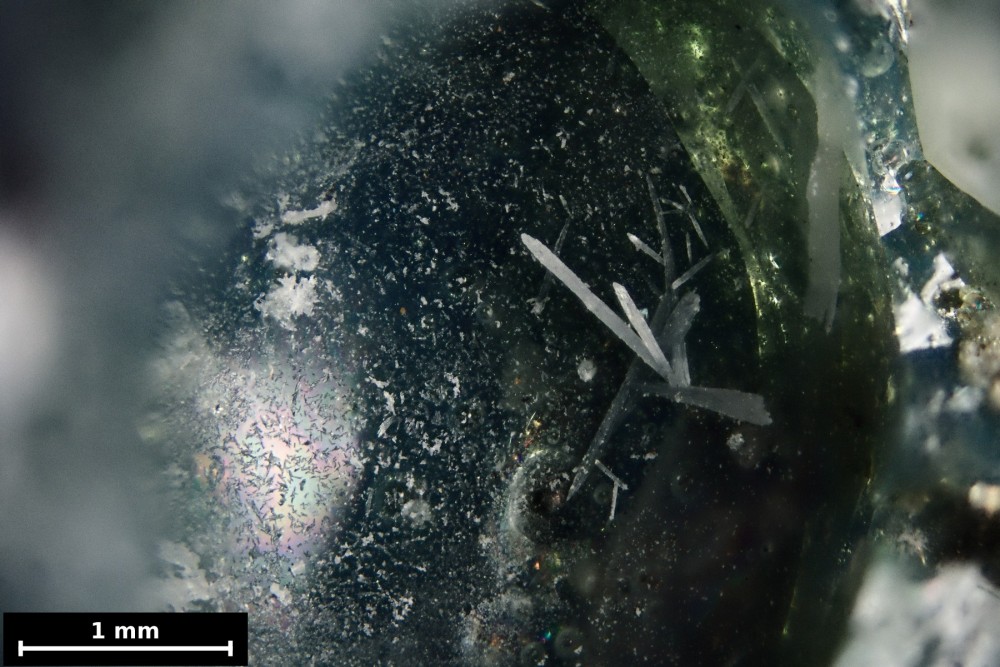

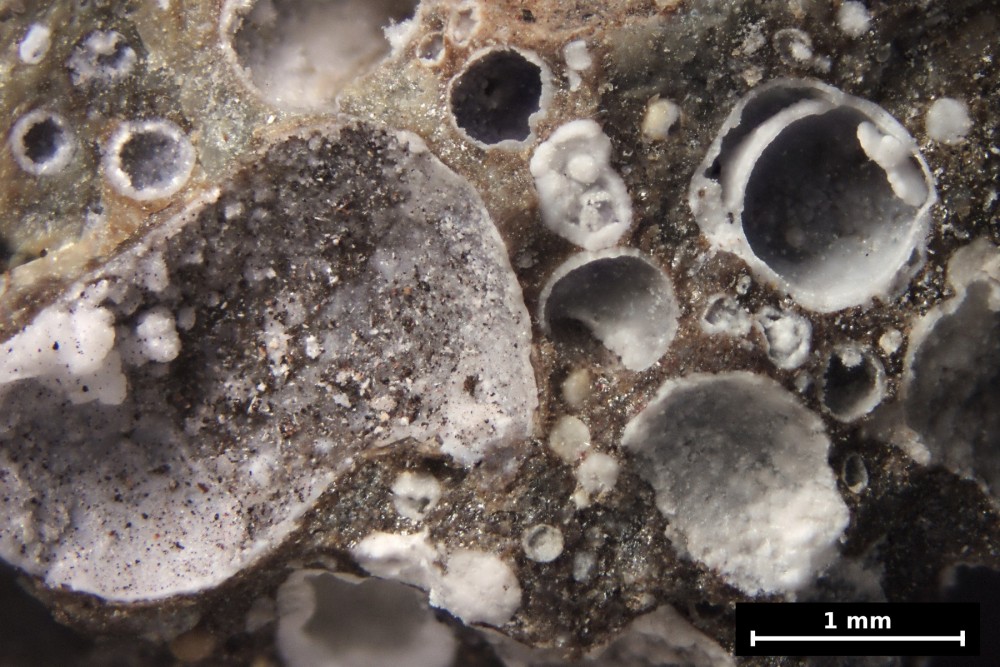

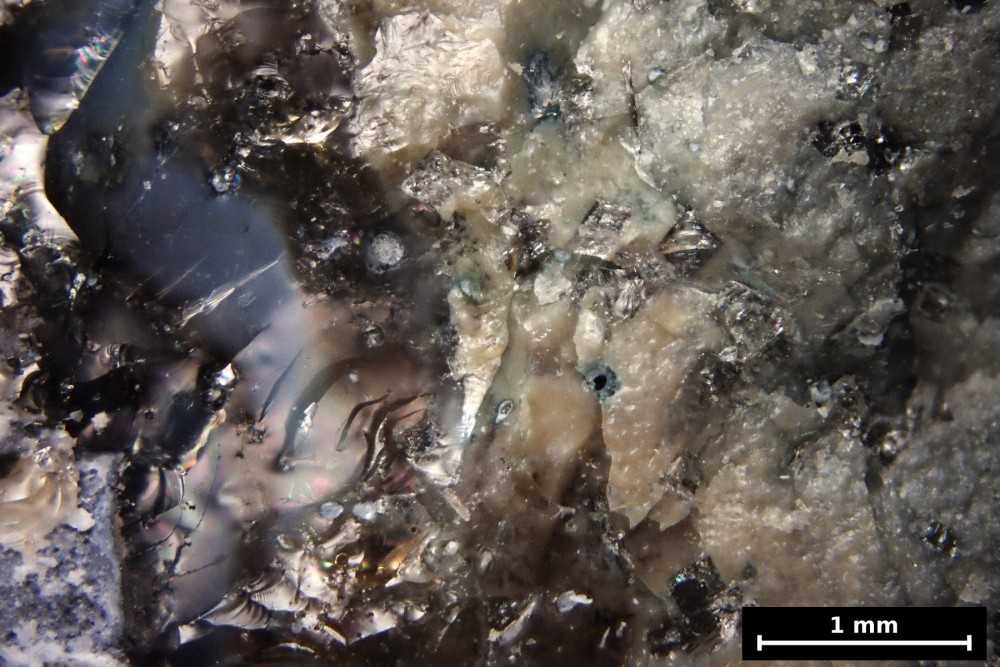

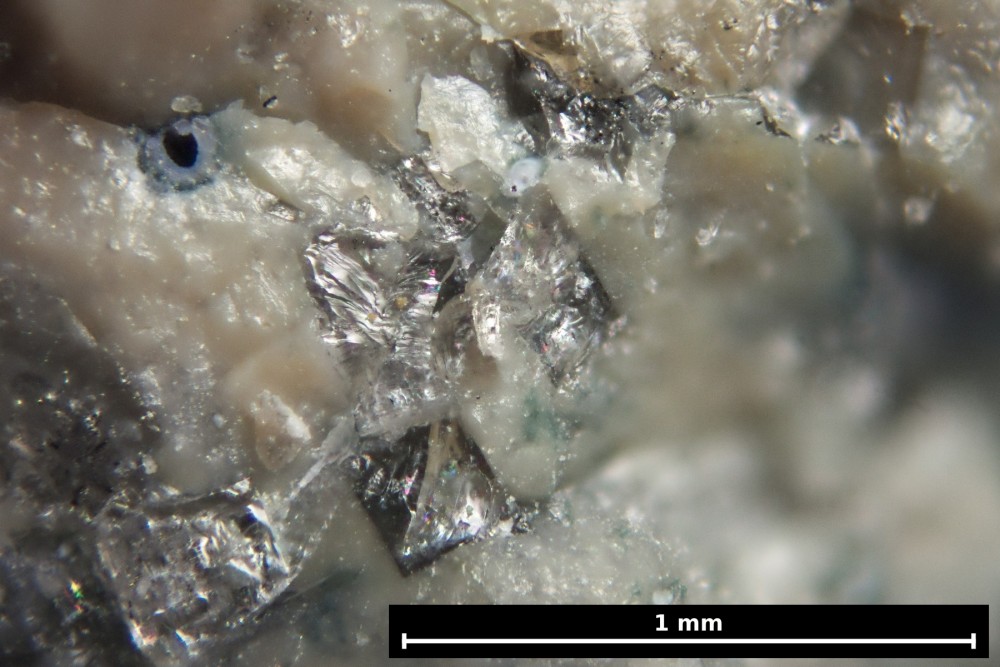

À Condé sur Iton, dans l’Eure, l’activité métallurgique remonte à l’antiquité. Le vestige le plus connu est l’ancien haut-fourneau. Il était encore en service au début du 19ème siècle, je n’ai pas trouvé de renseignement précis sur la fin de l’activité. Quelques documents sur la sidérurgie en Pays d’Ouche : Condé-sur-Iton – Le Val, notice rédigée par : Jacques Le Maho, Gilles Deshayes et Jimmy Mouchard https://adlfi.revues.org/8062 La Grande Métallurgie en Haute-Normandie à la fin du XVIIIe siècle, Guy Richard http://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_1962_num_12_4_4518 On trouve sur le site plusieurs sortes de possibles résidus. Les plus fréquents (ou les plus faciles à repérer?) sont ces cailloux bleu-vert appelés clines. Des cailloux d’aspect semblable se retrouvent sur divers sites sidérurgiques de la même époque en Pays d’Ouche mais également en Allemagne, en Suède, aux Etats-Unis... Il ne fait guère de doute qu’ils viennent de l’ancien haut-fourneau. http://www.fallingcreekironworks.org/Slagpage.html https://www.flickr.com/photos/victorious-felines/3484556394 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodestein_hg.jpg Le combustible était le charbon de bois qu’on retrouve en inclusions dans les scories : Par rapport aux laitiers lorrains contemporains, outre la couleur, la cassure est plus systématiquement vitreuse avec un aspect rubané fréquent. Nombreuses inclusions micro-cristallines blanches : Le magnétisme est plus marqué et plus systématique qu’en Lorraine mais semble lié à certaines inclusions : Les formes cristallines nettes sont rares et limitées à quelques aiguilles à l’intérieur des bulles.

-

Orgues basaltiques ? Non, c’est bien du laitier sur le crassier de Marspich à Florange. http://lh3.ggpht.com/_fFi6sniUesA/THWJD6eGkOI/AAAAAAAAGug/pVPUlCRrpYU/s640/Crassier janvier 05 015.jpg

-

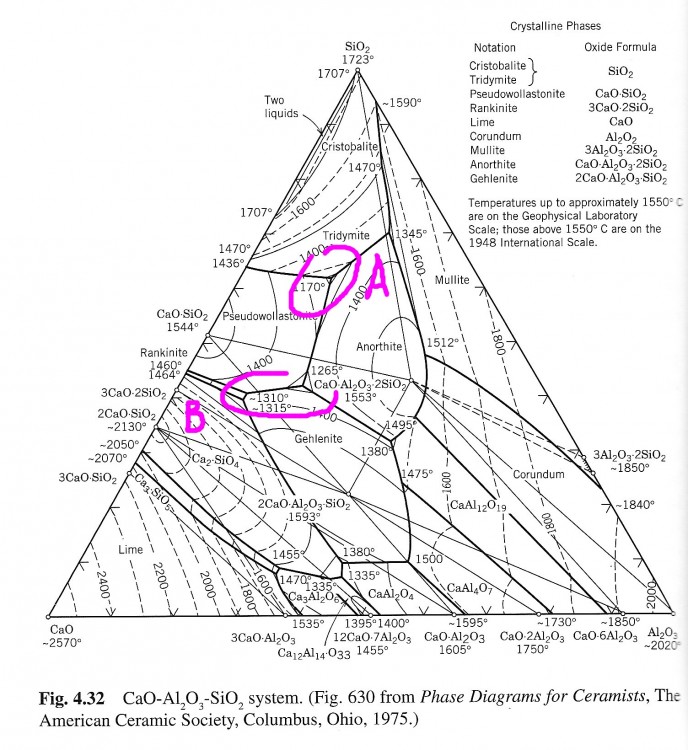

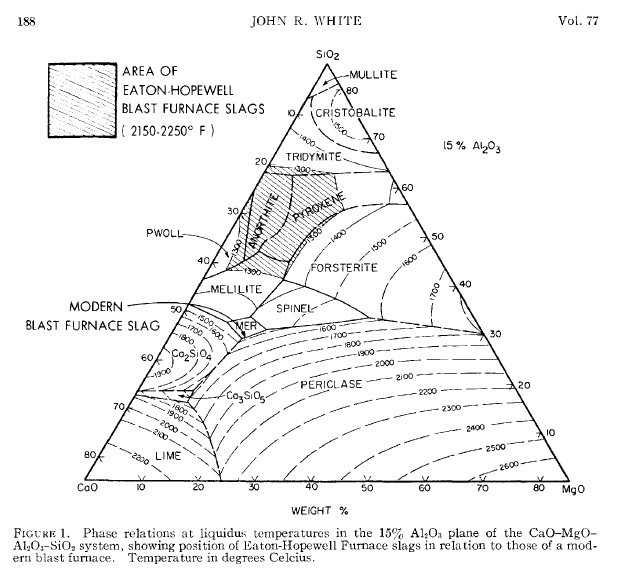

Quelques explications sur la composition chimique des laitiers. Le but du haut-fourneau est de récupérer le fer sous forme de fonte. Les matériaux inutiles (les stériles du minerai, les cendres du charbon) se retrouvent dans le laitier. Ces matériaux doivent être extraits à l’état liquide. La composition chimique est ajustée pour obtenir une température de fusion pas trop élevée. Le principal constituant naturel est la silice que l’on complète par des additions de calcaire. Les principaux constituants du laitier sont alors la silice, la chaux, l’alumine et la magnésie avec quelquefois des oxydes de manganèse. La teneur en fer est très faible, moins de 0,5 % dans les laitiers actuels. On peut commencer par regarder le diagramme ternaire SiO2-CaO-Al2O3. La zone A correspond aux températures de fusion les plus basses, autour de 1200°C. Elle est cependant très riche en silice, ce qui donne au liquide une forte viscosité. Pour le bon fonctionnement du haut-fourneau, il est nécessaire au que les liquides s’écoulent facilement. On préfère donc la zone B avec une température de fusion plus élevée et une plus forte teneur en chaux. Les premiers haut-fourneaux (le procédé remonte au moyen-âge) se cantonnaient à la zone A alors que les laitiers modernes contiennent généralement plus de CaO que de SiO2. Voir à ce sujet un intéressant article de John R. White sur les anciens hauts-fourneaux de l’Ohio : https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/22465/V077N4_186.pdf;jsessionid=845370CD128CA0B3A076749777B75A47?sequence=1 La zone intéressante se trouve donc principalement dans le triangle Gehlenite-Anorthite-Pseudowollastonite. Il faut ensuite tenir compte de l’influence de la magnésie qui va faire apparaître l’akermannite à la place de la gehlenite (qui font toutes deux parties des mélilites) et le diopside à la place de l’anorthite. Les principaux minéraux susceptibles d’apparaître seront donc les mélilites, l’anorthite, le diopside et la pseudowollastonite à condition que le refroidissement ne soit pas trop rapide. Dans la réalité, les surfusions sont fréquentes avec des phases non cristallisées et des minéraux hors d’équilibre. On trouve dans l’article de J.R. White ce diagramme à 4 constituants qui est en fait une coupe à 15 % d’alumine. Les premiers cristaux à apparaître devraient être la mélilite ou la merwinite pour les laitiers actuels et l’anorthite pour les laitiers anciens.

-

Déversement de laitier dans une fosse à Pont-à-Mousson : https://www.youtube.com/watch?v=5SXJpVzI0wE

-

Évocation des paysages stéphanois par Bernard Lavilliers, que de souvenirs... Curieusement, je pensais plutôt à Verlaine : Sites brutaux ! Oh ! votre haleine, Sueur humaine, Cris des métaux ! Dans l’herbe noire Les Kobolds vont. Le vent profond Pleure, on veut croire.

-

Première étape en Lorraine. Les hauts-fourneaux sont aujourd’hui presque tous éteints, ici Uckange avec le U4 conservé comme une cathédrale. Ils ont produit des millions de tonnes de tonnes de laitier. C’est facile à trouver, il y en a un peu partout. Il est en revanche difficile de deviner où et quand ils ont été produits. Le laitier de haut-fourneau se présente un peu comme unes roche de couleur gris clair. Les bulles sont fréquentes mais pas obligatoires. Le mot « laitier » rappelle leur couleur généralement claire liée à une très faible teneur en fer. Après avoir traîné quelques années, la surface est bien altérée, quelques coups de masse s’imposent. Voici ce que ça donne sur cassure fraîche : Les bulles sont rarement vides La cassure est parfois irrégulière, parfois vitreuse. La pâte renferme des cristaux à section carrée ou rectangulaire : mélilite ? Wollastonite ? Pyroxène ? Les effets magnétiques sont généralement faibles ou nuls. On peut cependant tomber sur des inclusions fortement magnétiques. Sur cette zone foncée, un aimant reste accroché. La partie gris sombre présente une résistance électrique de quelques kilo-ohms. La couleur rouille, typique du fer à l’état d’oxydation +3 ne vient pas du haut-fourneau. Probablement une particule métallique qui a été prise dans le laitier au cours du refroidissement. La dureté est généralement proche du verre, parfois un peu plus, parfois un peu moins. La densité n’est pas très significative compte tenu des bulles : autour de 2,3 pour les moins poreux.

-

Elles reviennent régulièrement dans nos discussions et soulèvent toujours les mêmes questions. Plutôt que de les découvrir au hasard des discussions, je propose d’aller les chercher sur leurs lieux de production, les sites métallurgiques actuels ou anciens et de faire une revue de qu’on peut y trouver. Ça devrait aider les identifications à venir.

-

Identification pepite metal

mr42 a répondu à un sujet de fatah34 dans Demandes d' identification de minéraux

Pour les pépites, ça se précise, c’est plutôt un acier ou un alliage ferreux. Pour le confirmer, il faudrait voir si c’est malléable : prendre une pépite et l’écraser soit avec des pinces, soit avec un bon coup de marteau et nous montrer une photo de ce qui reste. La suite est moins évidente. Ces pépites sont donc englobées dans un autre matériau, ça ne fait pas naturel. Il faudrait faire quelques tests sur le matériau qui englobe les pépites : dureté, densité, réaction à l’acide... La dernière photo est celle d’une roche concassée. Pourrait-on en savoir plus sur ce « gisement » ? Quel est le contexte géologique ? Visiblement, ce gisement est exploité ou a été exploité. Quelle était la matière exploitée ? Une roche ? Un minerai ? et dans ce cas, pour quel métal ? J’espère qu’un géologue compétent va aussi donner son avis. -

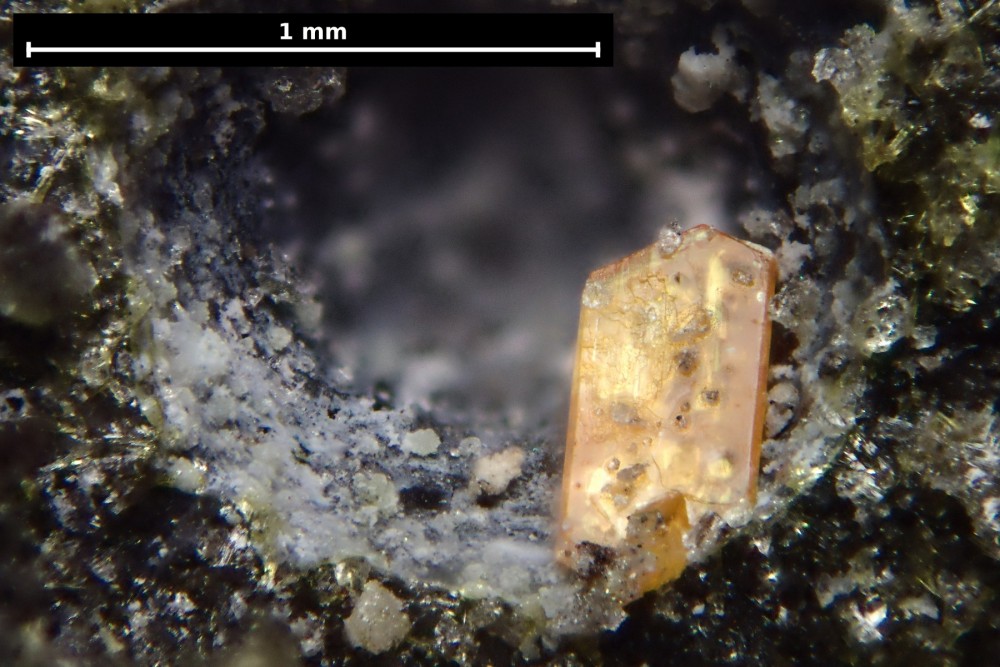

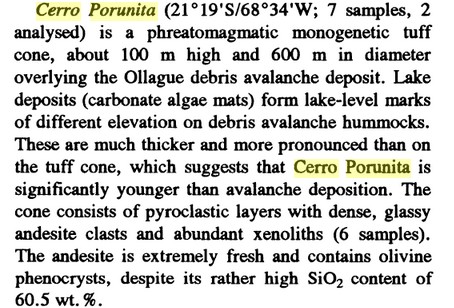

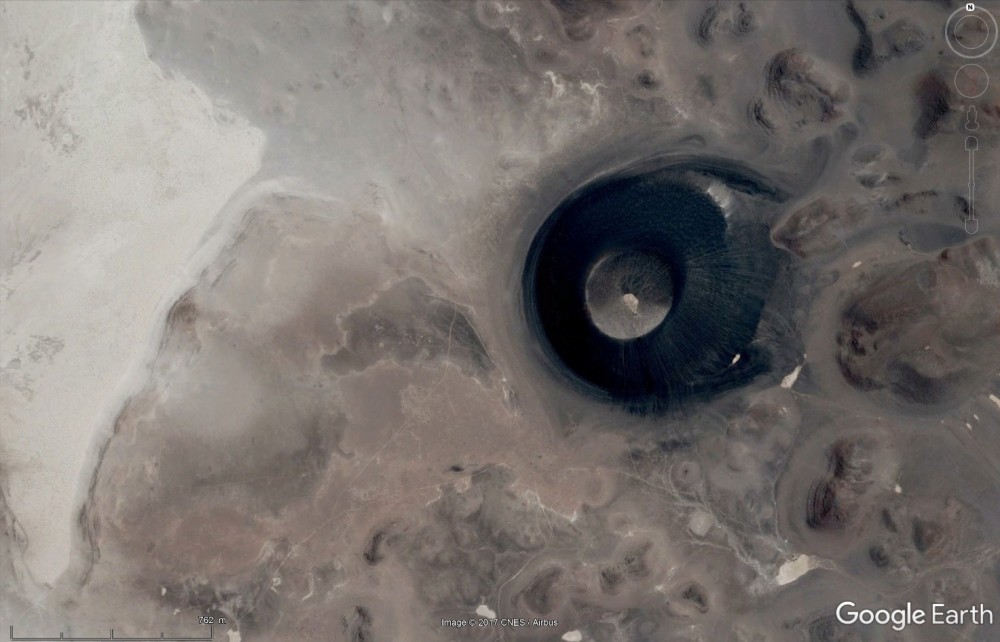

Réponse quasiment parfaite. J'ai les mêmes problèmes que toi pour trouver le tilde. Quelques infos complémentaires : Extraites de : https://books.google.fr/books?id=R3f1CAAAQBAJ&pg=PA83&lpg=PA83&dq=cerro+porunita&source=bl&ots=u7y2aLhPyd&sig=jmDT76FJ2CwKKJtXs1yVZjl2bB4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjD8tvRwZbWAhWLJVAKHbUzAPwQ6AEIQTAF#v=onepage&q=cerro porunita&f=false

-

-

Identification pepite metal

mr42 a répondu à un sujet de fatah34 dans Demandes d' identification de minéraux

Ce sont probablement des perles de soudure. Pour savoir de quel métal il s’agit, il faudrait faire quelques tests : magnétisme, densité, ductilité... ainsi que le lieu de découverte (en pleine nature, près d'une usine, d'un atelier, d'un chantier...) -

-

J’eus préféré qu’on l’évitât.

-

Est- ce une roche ?

mr42 a répondu à un sujet de Azerty69 dans Demandes d' identification de minéraux

Cette courbe est bien une conversion entre les deux échelles de dureté Mohs et Vickers. Les autres échelles (Brinell, Rockwell...) n’ont pas une étendue suffisante pour permettre la comparaison. Ça reste très approximatif mais l’échelle de Mohs a des barreaux assez espacés. La dureté d’un acier c’est comme la dureté d’un granite, dans les deux cas le matériau est formé de plusieurs sortes de grains. Les propriétés mécaniques dépendent de la composition, de la texture... Seule solution : utiliser des matériaux que l’on connaît bien et ne pas changer à chaque nouveau test. -

Ça réduit bien le périmètre, on peut ajouter qu’il est dans l’hémisphère sud. Je crois que j’ai une petite idée mais je vais laisser les autres phosphorer.

-

Message reçu, j’éviterai de donner les bons tuyaux pendant les heures de boulot.

-

Est- ce une roche ?

mr42 a répondu à un sujet de Azerty69 dans Demandes d' identification de minéraux

Encore une fois, la correspondance entre les deux échelles n’est pas simple. La dureté Vickers est mesurée à partir d’une déformation plastique et n’est pas applicable à des matériaux non ductiles. Le verre et le quartz n’ont pas de dureté Vickers. On peut leur en attribuer une à l’aide de la courbe que tu cites. Cette courbe est basée sur des approximations et n’a qu’une valeur indicative. -

Cette fois, j’ai fait attention, il n’a jamais été mentionné sur Géoforum. Kayou vient de poster la réponse. https://www.avo.alaska.edu/volcanoes/volcinfo.php?volcname=Yunaska

-

On s’approche. Dernière éruption il y a 80 ans.

-

Allez où l’Est et l’Ouest finissent par se rejoindre. Allez où... Aléou...

-

Il y de nombreuses sortes d’inox comme il y a de nombreuses sortes de verre. Un verre ordinaire raye un inox ordinaire. Il faudrait commencer par voir si le verre raye l’inox. J’ai un Laguiole qui n’est pas rayé par une lame de verre pour microscope mais ce même morceau de verre raye sans difficulté la lame d’un couteau suisse. Et il y a différentes sortes de Laguiole...

-

Est- ce une roche ?

mr42 a répondu à un sujet de Azerty69 dans Demandes d' identification de minéraux

Une dureté de 8 pour un acier, ça me semble beaucoup. La correspondance entre les échelles de dureté des métallurgistes et l’échelle de Mohs pour les minéraux n’est pas simple : les métaux sont généralement des matériaux ductiles, les minéraux sont généralement fragiles. On ne pourrait pas mesurer la dureté d’un minéral avec un duromètre métallurgique. La dureté des aciers au carbone devrait se situer autour de 4 pour les aciers doux, autour de 5,5 pour les aciers hypereutectoïdes (plus de 0,8 % de carbone) sans traitement thermique particulier et jusqu’à 6,5 pour les aciers trempés. Il existe une grande diversité d’aciers alliés (contenant d’autres additifs que le carbone) mais ils ne devraient pas sortir de cette plage de valeurs, sauf cas exceptionnels. -

-

Irma devrait passer plus au nord mais ça va secouer en Guadeloupe et encore plus à Saint Bart.