Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

419 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par fossile47

-

-

En ce qui conserne les éruption en chaînes comme tu le dis, pas besoin de VEI 8. La chaîne des puys en à quelques un ? Le cantal et les monts dores ont également des evenement de ce type dans leurs strates.

-

" Merci, le compte rendu est vraiment sympa et très utile, m'autorise-tu à l'éditer pour le rendre plus facile à lire (juste faire des paragraphes avec des sauts de lignes) Merci, Serge " Ce n'est pas à moi qu'il faut demander cela. c'est aux gérants du site d'Activolcans. Mais il m'ont autorisé à publier ce message. y a pas de raison qu'il refusent cette demande. Voici le lien du site. activolcans autre infos, il y a de super belles images sur http://www.ct.ingv.it/stromboli/main.htm. Ca donne un avant gout de ce qui nous attend en auvergne. Bientôt ? a+

-

Quand les séismes font bang Certains séismes très particuliers, dits à supercisaillement, n'existaient jusqu'ici qu'en théorie. Des chercheurs français et turcs viennent non seulement d'en identifier dans le passé proche, mais aussi d'en démontrer les effrayantes propriétés. Lors de certains tremblements de terre, la rupture de l'écorce terrestre peut se propager le long de la faille sismique presque deux fois plus vite que ce qui était admis jusque-là ! Et leurs répliques sont susceptibles de réveiller des structures géologiques endormies et pourtant éloignées. Telles sont les inquiétantes conclusions d'une équipe franco-turque dont les travaux ont fait l'objet, en juin dernier, d'un article dans la revue Science. Michel Bouchon et Hayrullah Karabulut, du Laboratoire de géophysique interne et tectonophysique (LGIT)1, à Grenoble, et de l'Observatoire Kandilli, à Istanbul, ont reconstitué, dans le détail, le déroulement de quatre séismes dits à supercisaillement survenus en Turquie, en Alaska et au Tibet entre 1999 et 2002. Selon eux, lors de ces événements, la rupture des failles a été si rapide que des « ondes de choc » ont été générées, un peu semblables au « bang » des avions supersoniques. Mais que sont au juste ces séismes à « supercisaillement » ? Comme on le sait, beaucoup de tremblements de terre surviennent à la frontière entre les plaques tectoniques qui constituent l'écorce terrestre. Un grand séisme résulte souvent de la brusque rupture sur des centaines de kilomètres de la faille qui sépare ces plaques. Longtemps, les géophysiciens ont pensé que la vitesse de la « cassure » était limitée à celle des ondes sismiques les plus énergétiques, dites « de cisaillement » : un peu plus de 3 km/s. Mais des études des années 1970, puis des expériences effectuées sur des matériaux en plexiglas par une équipe du Caltech (États-Unis) ont eu raison de cette hypothèse à la fin des années 1990 : en théorie, il était désormais possible que la célérité d'une rupture dépasse la valeur plafond. La conséquence en serait, précisaient même alors les spécialistes, la génération d'une « onde de choc » lors du séisme. L'équipe de Michel Bouchon a ainsi été la première à identifier l'un de ces tremblements de terre dits à « supercisaillement ». En analysant les données recueillies par les réseaux de stations turc et international au cours de la catastrophe d'Izmit (Turquie, magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter) d'août 1999, ces chercheurs ont, en effet, réussi à démontrer qu'une partie de la faille s'était rompue, sur une cinquantaine de kilomètres, à une vitesse anormalement élevée : 5 km/s ! Depuis, l'observation par le même groupe de scientifiques, en Turquie (Düzce, en novembre 1999, 7,2 sur l'échelle de Richter), au Tibet (Kunlunshan en 2001, 8,1) 2 et en Alaska (Denali en 2002, 7,9), de trois autres de ces séismes d'un genre particulier n'a fait que confirmer l'existence du phénomène. Mais quid de ses effets ? C'est ce qu'ont voulu savoir, cette fois-ci, Michel Bouchon et Hayrullah Karabulut en passant en revue les quatre cas répertoriés à ce jour. Dans ce but, ces scientifiques ne se sont pas tant intéressés à la rupture elle-même qu'à l'une de ses conséquences : les répliques. Dans les tremblements de terre « classiques », en effet, celles-ci sont généralement concentrées sur la faille. En était-il de même pour ceux à « supercisaillement » ? Michel Bouchon et Hayrullah Karabulut ont voulu en avoir le cœur net. Les deux géophysiciens ont d'abord reporté sur des cartes le tracé tel qu'ils l'avaient reconstitué des failles responsables des quatre catastrophes. Puis ont déterminé les zones où leur rupture avait été la plus véloce. Avant enfin de pointer les endroits où des répliques avaient été observées. Verdict des chercheurs : les séismes à « supercisaillement » génèrent des mouvements inhabituels du sous-sol. Au lieu de se manifester le long de la faille, leurs répliques frapperaient, en effet, bien plus loin jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres ! La raison de cette anomalie ? « L'onde de choc », répond Michel Bouchon. En concentrant l'énergie du séisme, celle-ci soumettrait la roche à des contraintes très fortes. Et réactiverait à grande distance d'autres failles inactives ou secondaires. Un peu comme si le tremblement de terre de départ en avait provoqué d'autres ! Si elle était confirmée, la découverte de cet effet de « cascade » n'aurait pas qu'un intérêt académique. Elle pourrait, en effet, avoir des conséquences sur les politiques de gestion des risques ainsi que sur les plans de déploiement des équipements parasismiques. Un enjeu d'autant plus crucial que certaines des failles susceptibles de générer des séismes « à supercisaillement » pourraient se trouver dans des zones à forte densité de population. Est-ce un hasard ? Michel Bouchon et ses collègues s'intéressent en ce moment à la région de San Andreas, en Californie… http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4052.htm

-

-

Suivi de l'activité éruptive ou des éruptions volcaniques pour le volcan Chaine des Puys au cours du mois de mai 2009 : Dépêche du 17 mai 2009 : Le colloque international ayant eu lieu ces trois derniers jours (du 14 au 16 mai 2009) sur le sujet du "Lac Pavin et autres lacs méromictiques" a pris fin hier soir. L'ACTIV a suivi pour vous cet événement. Les premières conclusions de ce colloque vont toutes dans le même sens et semblent montrer que la zone du Pavin ne présente aucun signe d'activité volcanique notoire. Les faits observés par les équipes travaillant sur le sujet (BRGM, OPGC,etc.) depuis maintenant quelques années permettent enfin de tirer les premières conclusions et donnent les résultats suivants : - Il semblerait que les capteurs sismiques installés depuis maintenant 3 ans n'aient détecté que des tirs de mines de la région ou des séismes liés à la tectonique régionale. - Les dégazages supposés et nouvellement localisés seraient soit d'origine organique pour le méthane et les gaz soufrés soit d'origine mantellique pour le CO2. - Les éventuels gros éboulements qui pourraient se produire ne sont pas aussi importants que cela pouvait être craint. Au lieu des 1,2 millions de m3 de matériaux qui étaient supposés s'être arrachés d'un des flancs du Pavin, les études récentes effectués sur le fond et sur les parois du lac montrent en effet que des glissements sous lacustres ont eu lieu dans le passé mais que ceux-ci sont d'un relativement faible volume : de l'ordre de 10000 m3 chacun seulement ce qui paraît beaucoup trop faible pour engendrer un quelconque retournement du lac. Ainsi, toute remontée de CO2 piégé dans les zones profondes (sous la limite de 60 mètres) pour de si faibles éboulements est à exclure. Autre chiffre anecdotique, la profondeur du lac Pavin a été confirmée à 92 m. * Même si les éboulement mis en évidence depuis la formation du volcan sont de petite taille il restait à explique le pourquoi de l'existence d'une plateforme sur le côté Nord du lac, vers l'exutoire. La réponse semble être trouvé avec la mise en évidence d'un événement contemporain à la formation du maar. En effet, une très grosse partie du volcan s'est effondrée sur cette partie nord du volcan, et cet événement a été daté de 6900 ans, soit l'âge nouvellement admis comme celui de l'éruption du Pavin. A retenir ce chiffre donc : 6900 +/- 110 ans BPCal. Cet effondrement est un glissement vertical comme les maars en connaissent au moment de leur éruption durant laquelle des pans entiers des flancs du cratère glissent en masse vers les partie basse du cratère. - Concernant l'aspect gaz dans le lac, c'est plus vers la biologie que vers la volcanologie qui faut se tourner et l'apport des études faites dans ces disciplines est fondamental quant à la compréhension des phénomènes. Ce lac, quasiment unique en son genre de par sa morphologie et son environnement permet l'apparition d'une vie très développées dans les milieux anaérobies des basse couches, elles situées sous les 60 m de profondeur. Ces eaux ne sont pas au contact de l'oxygène atmosphérique et ainsi s'y développent des micro-organismes vivant dans d'autres conditions que celles connues en surface. Il en a résulté un enrichissement en méthane et dioxyde de carbone mais ce système est maintenant stable. Qui plus est, les teneurs en CO2 et CH4 dans l'eau à ces profondeurs restent à des niveaux bien en deçà du seuil de saturation et la pression de la colonne d'eau sus-jacente rend impossible une remontée spontanée de ces gaz en surface comme on le craignait jusqu'à présent. Comme on l'a vu précédemment, l'éventualité de la formation de glissements suffisants pour un retournement des eaux du lac ayant été écartée, on ne devrait pas connaître d'événements de cet ordre sur le lac Pavin dans les conditions observées à ce jour. Restent les formes cratériques observées au sud du Montchal sur la coulée du Cocudoux et les formes coniques sur la coulée du Montchal ainsi que les coulées de boue le long des berges de la Couze Pavin, qui sont interprétées différemment selon les équipes. L'équipe d'indépendants (Pierre Lavina et Thierry del Rosso) penchent pour des éruptions phréatiques postérieures à l'éruption du Pavin d'il y a 6900 ans et des coulées de boue liées à de brefs phénomènes volcaniques récents (ndlr : d'après ce que nous avons cru comprendre). Ils auraient retrouvé des éléments du socle et même des débris de la coulée de lave du Cocudoux en surface ce qui pour eux est un élément déterminant puisque l'ensemble de la zone est recouverte par des matériaux du Pavin. Les équipes du LMV (Laboratoire Magmas et Volcans) représentées par Pierre Boivin et du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) penchent pour d'autres possibilités concernant les formes cratériques. Pour elles, il pourrait entre autre s'agir de phénomènes glaciaires ou de traces de phénomènes volcaniques remaniés mais de toute façon antérieures à l'éruption du Pavin car recouvertes de dépôts de l'éruption de 6900 ans et les blocs de la coulée de lave du Cocudoux auraient été arrachés à cette coulée par les hommes ayant longtemps travaillé ces hautes terres d'Auvergne, en témoignent la présence des "Tras" sur ce plateau. La question des coulées de boue est en revanche pour tous incontestable et le travail des experts indépendants a mis en évidence un point sur lequel il faudra encore faire de nombreux travaux car il existe un réel phénomène qui semble récurrent dans le secteur. Des coulées de boue de plus ou moins grande ampleur ont en effet empruntées la vallée de la Couze Pavin. Mais c'est aussi un phénomène que l'on a pu observer il y a quelques années du côté des Eggravats sur la commune du Mont Dore et où des travaux d'aménagement ont été réalisés pour sécuriser cette zone souvent affectée par ces phénomènes naturels même dans un contexte hors éruption. Les causes et les âges de ces coulées seront encore à discuter tout comme de nombreux autres points qui ont été soulevés mais il ressort de ce colloque que les volcans d'Auvergne méritent probablement qu'on les étudie encore de façon détaillée et que la confrontation des idées permet une avancée de la connaissance. Les travaux dans des disciplines aussi variées que la limnologie, l'hydrologie, l'hydrogéologie, la géophysique et la géologie-volcanologie réunies fournissent un bel exemple de ce que la science travaillant dans l'optique d'une interdisciplinarité peut apporter comme réponses à une problématique donnée. De nombreuses questions restent bien entendu en suspens mais nul doute que les travaux des uns et des autres auront permis à la connaissance d'avancer et que cet effort consenti par l'état doit être maintenu pour que ces questions trouvent des réponses et que les mesures d'aménagement des versants (contre les chutes de pierres) respectueux de l'environnement sensible du Pavin soient menées. La connaissance avance et tout le monde y gagne. Espérons que les travaux continueront sur ce secteur (entre autre) pour amener les réponses aux questions non encore résolues à ce jour. Et elles sont encore nombreuses. Nous espérons avoir retranscrit au mieux dans ce bref rapport les points de vue des différentes parties concernées et avoir ainsi rendu accessible à tous un débat fort intéressant sans en avoir galvaudé le riche contenu initial. (Source : ACTIV suite au colloque du Pavin)

-

alors, la conférence sur nos volcans ? qu'a-t-elle dit ? qu'en est-il ?

-

alors la

-

la profondeur moyenne des séismes dans la région sont à 5 km. La faille fait parti du résau de faille du host de margeride. Dans mon rêve, le temps du séisme était de 53 secondes fortement et mais 1 minute et 47 secondes en tout. Le son était comme une explosion (avion qui passe le mur du son) survie d'un long éboulement de rocher. J'espère que ces infos suffisent. merci,

-

alors, a-t-on des nouvelles de la conférence du 14 et 15 mai ? :coucou!: merci,

-

Je souhaite faire une simulation d'un séisme en 3D. cela est un jeu d'enfant pour moi. Parcontre j'aimerai savoir quelles seraient les conséquences d'un séismes de magnitude 7.6 à proximité de la ville de st Flour ? jusqu'a quelle distance serait ressenti ? quelles seraient les débats entre l'épicentre et le grande ville la moins touchée (préfecture), les perseptions sonores, les types de vibrations ou de balencements ? C'est un séisme que j'ai vu en rêve. il était aux coordonnées géographiques 45°03'50.99"N 2°58'53.01"E. Merci d'avance.

-

il y a de droles de similitudes entre les évènements ecrits dans la bible et ce qu'une éruption volcanique de grande ampleur peut engendrer. « ….toutes les eaux qui sont dans le fleuve se chargèrent en sang » « …Yahvé fit tomber la grêle sur le pays d’Egypte » « …il y eut d’épaisses ténèbres… » « ... La mer s’ouvre devant le peuple hébreu... » des particules volcaniques riches en acide sulfurique aurait pu oxyder les roches ferreuses du lit du fleuve et donner à l’eau des reflets de rouille. En cas d’éruption, il peut arriver que les grêlons ne soient pas constitués de glace mais de lapilli (cendres acrétionnées). Lors de l’éruption du mont Saint-Helens, en 1980, il y eut un orage de grêle. Les particules volcaniques qui atteignirent la stratosphère ont formé le plus important nuage de poussières émis par un volcan dans l’est de la Méditerranée durant tout le IIe millénaire avant notre ère. Ce nuage plongea cette région dans l’obscurité pendant plusieurs jours. le souffle ou le deplacement d'eau du à l'explosion du volcan lors de son effondrement En soufflant plusieurs heures durant dans le golfe de Suez, ils auraient pu repousser les eaux en un mur de 2,5 m de haut ; mur qui se serait effondré au moindre changement de direction du vent.

-

Moi, j'ai une question plus sur l'histoire qui me viens à l'esprit. Sa quel dieu est dédié le temple au sommet du puy de dome ? et sait on pourquoi le temple est a cet endroit. Et comment César décrit cet ces paysages ? Si les hypothèses sur le lac pavin venaient à être justes, cela voudrait dire que les romains et gaulois ont peut être connu des fumerolles dans le coin.

-

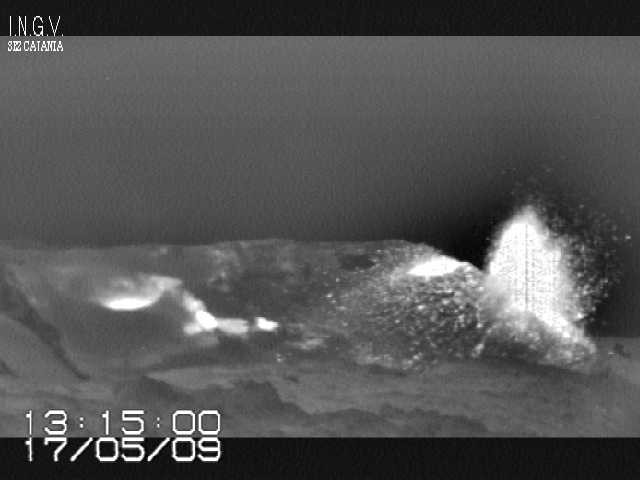

" La sismicité, et en particulier le nombre d'explosions par heure augmente en ce moment sur Stromboli. Une ordonnance interdisant l'accès au sommet a été déposée par la Mairie de Lipari hier (sources: INGV; comm.pers.). " Il semblerai de le stromboli sont entré en éruption plus continue depuis 18 heures. Même si les images sont flous on voit bien la fontaine de lave.

-

Lors de cette éruption, beaucoup de personnes sont mortes des déformations des os provoqué par l'inalation d'acide fluoridrique.

-

Port Louis — Un taux anormal d'acidité présent dans la nappe phréatique mauricienne intrigue. Le United States Geological Survey (USGS) indique que cette anomalie serait due à un possible réveil des volcans mauriciens. Un taux anormal d'acidité a été découvert dans la nappe phréatique mauricienne. Des données qui pourraient être les premiers symptômes d'une reprise des activités des 26 cratères présents à Maurice. < Le taux de pH (ndlr: mesure du taux d'acidité dans l'eau) présent dans l'eau des forages est de 5.5%. Untaux qui aurait dû se situer entre 6.5% et 8.5% selon les normes établies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Or, il s'avère que l'eau mauricienne est en-dessous de cette norme. «Trois hypothèses peuvent expliquer un tel phénomène. «Des pluies acides auraient pu en être la cause. Mais, nous n'avons pas enregistré de pluies acides à Maurice. Deuxièmement, cette présence pourrait être due à la pollution qui aurait contaminé la nappe phréatique. Or, les forages se trouvent dans des zones où ce facteur n'entre pas en considération. La troisième hypothèse est plus plausible. Il s'agit d'une contamination causée par l'émission de gaz toxique provenant d'une activité volcanique», explique l'océanographe Vassen Kauppaymuthoo. Ainsi, pour avoir plus de détails, Vassen Kauppaymuthoo a contacté l'United States Geological Survey (USGS). Les experts de cet organisme ont confirmé que des gaz toxiques auraient pu contaminer l'eau. Ce qui donne plus de crédibilité à la troisième hypothèse. «Des données similaires ont déjà été enregistrées dans plusieurs endroits du monde avant des éruptions volcaniques», explique le scientifique. Les volcans mauriciens se sont éteints il y a plus de 25 000 ans. Si notre pays était âgé de 24 heures, cela équivaudrait à une interruption des activités volcaniques de seulement trois minutes. A noter que Maurice existe depuis près de 4 millions d'années. Face à cette situation, Vassen Kauppaymuthoo a décidé de mettre en place une cellule de recherche en collaboration avec des scientifiques étrangers. Il a alerté les autorités concernées par ce dossier, mais attend toujours une réaction.

-

après les volcans eux même on peut passer aux attributs de certains volcans. Et ça, c'est quoi ? c'est qui ?

-

Webcam Volcan Tungurahua

fossile47 a répondu à un sujet de pulcano massive dans L' actualité volcanologique

j'ai pas de nouvelle image, mais une info " L'activité strombolienne a repris sur le Tungurahua. Sans être vraiment intense, elle projette tout de même régulièrement des blocs sur les pentes externes du stratovolcan, blocs qui restent dans la zone sommitale. Certaines explosions s'accompagnent d'une vibration du sol ressentie par les vigies en poste de surveillance. (source: I.G d'Equateur) " -

Le dôme du fond du lac Yellowstone

fossile47 a répondu à un sujet de fossile47 dans L' actualité volcanologique

La cantal n'est pas le plus grand ensemble volcanique d'europe, mais le plus grand volcan visible d'europe. L'ensemble volcanique est l'ensemble des volcans d'auvergne et du massif central en général. A la manière de supervocan, on pourrai très bien faire un film sur la naissance de ces volcans. Voir la reprise d'activité d'un des volcans car le caractère monogénétyque à tendance à diminuer au fil de l'histoire de la chaine des puys. Pour continuer le débat là dessus, rendez vous sur le forum qui le traite a merveille. -

faut pas trop s'en faire, apparament il y a une dizaine de nuées ardentes en une journée (24h) :ye!: . il faut juste tomber au bon moment. J'avoue que je m'y attendait pas. D'ailleur, c'est la 1ère fois que je vois une nuée ardente en direct. même derrière un écran. :coucou!:

-

magnifique ! aujourd'hui, mardi 24 février 2009, 18 : 38, Je suis en direct d'une nuée ardente. Elle reste tout de même limité au pourtour de la bouche éruptive. Domage que je ne puisse pas capturer l'image. c'est sur ce site. Il semblerait qu'une partie de l'aiguille, car il s'agit bien d'une aiguille, se soit effondré.

-

OK. Je l'ai déja vu. Mais là encore, ils parlent d'hydrogène sulfuré (H2S). L'huydrogène on sais d'ou il provient, mais le soufre ?

-

quelle est le titre du documentaire ? a-t-il un lien internet ? J'aimerai bien le voir.

-

Fossiles dans le Lot et Garonne

fossile47 a répondu à un sujet de raton53 dans Forum Fossiles et Paléontologie

autour de quelle lieux avez vous trouvé tous ces coquillages. Vous devriez nous les faire voir qu'on en profite -

Le dôme du fond du lac Yellowstone

fossile47 a répondu à un sujet de fossile47 dans L' actualité volcanologique

Nous aussi, on peut la faire ça. On a le plus grand ensemble volcanique d'Europe qui menace de péter. En plus on a le choix entre 3 types d'eruption. Et on ne compte pas sans la reprise de phénomènes paravolcaniques. En plus on sais même pas ou ca va peter.