Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

1275 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par mines85

-

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pour finir sur la mine de bissieux et ce bonus "patrimoine", d'autres photos d'un autre site (Commune de Chagnon) où il reste des vestiges de cet aqueduc (parmi beaucoup d'autres d'ailleurs). Si vous voulez plus d'infos sur les aqueduc du coin (Loire et Lyonnais), c'est par ici (superbe site avec tracés, photos, cartes etc...)! http://archeolyon.araire.org/AqueducsLyon/index1.html Cette partie est enterrée mais accessible pour les non claustrophobes! On voit bien la maçonnerie de voute et le lissage des parois! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Voilà pour la visite de ces mines, j'ai parcouru les autres traces d'exploitation, mais cela reste confidentiel (recherches archéologiques plus ou moins en cours). Je résiste pas à vous faire partager un bonus "Patrimoine"! L'Aqueduc romain du Gier qui passe pas loin des mines et par dessus le Bozançon (cours d'eau en bas des mines). Vestiges magnifiques! Dommage qu'il n'y ait pas plus de préservation de ces deux sites (très proche des mines) ou de restauration! Certaines personnes se permettent de retirer les pavés (en espérant je ne sais quoi...). Ce n'est pas que l'érosion! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Images des journées du patrimoine avec l'association! Fourniture de casques et de lampes pour la visite de la galerie de la Combe, éclairage à la bougie (pour l'expérience sensitive), collection de lampes et d'outils, atelier métallurgique! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

L'intérieur avec le rail, puis une des extrémités de la galerie (effondrée mais reliée autrefois par un puits encore visible en surface). Et les concrétions! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Les fameuses piles du viaduc inachevé (présentes sur l'IGN, un vieux moulin est proche d'ailleurs)! La mine d'or! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

SIXIEME VOLET avec la découverte d'un site qui paye pas de "Mine", c'est le cas de le dire. Les mines d'or et d'antimoine de Bissieu à Saint Joseph dans le 42. Pour l'OR, c'est vers 1600, qu'un paysan trouva dans son champ, au lieu dit "La Grangeasse" au Hameau de Bissieux dans la paroisse de St-Martin-la-Plaine un "Caillou tout broché d'or". Cette découverte parvint aux oreilles d'Henri IV. Les archives de Lyon sur la période 1551-1622 ayant disparu, nous n'avons pas d'informations sur les détails de l'exploitation. La tradition populaire ainsi que des témoignages datant du 18ème siècle font état d'une coupe en or portant la mention "Vase faict de l'or de la mine de St-Martin-la-Plaine", cette dernière aurait été conservée à l'Abbaye Royale de St-Denis jusqu'à la révolution. Cette coupe a certainement disparu et n'a jamais été mentionnée dans les inventaires de l'Abbaye. Par contre, quarante deux médailles en or de Bissieux, furent fondues lors du renouvellement de l'alliance avec les cantons Suisse. Trois de ces médailles sont actuellement présentes dans les collections numismatiques des musées à Neuchâtel et Zurich en Suisse. Ces médailles portent la mention "Ex auro francigena" traduisez D'or issu du sol de France. La Mine d'or de Bissieux était, sous Henri IV, la seule mine d'or (en tant que telle) en activité en France. La mine dura jusqu'en 1625 comme l'attestent des registres paroissiaux faisant état d'enfants nés de parents "Maîtres mineurs en la mine d'or". S'agissant d'un gisement d'or natif superficiel, le filon fut très rapidement épuisé compte tenu du contexte géologique et des moyens techniques de l'époque. Le site probablement abandonné vers 1630 a suscité des tentatives de reprise ultérieures vouées à l'échec. Une reprise d'activité en 1752, par le baron de Vaux, déjà propriétaire de mines sur St-Etienne se solda par un échec malgré un investissement de 6000livres. Le matériel fut jeté dans les puits et ceux si furent rebouchés. En 1753, Etienne de Blumenstein, dont la famille a toujours été impliquée dans la gestion des mines de la région, fit une demande de réouverture de la mine d'or pour le compte du roi en échange de mines de charbon en terre de Rive de Gier. L'administration rejeta sa requête. La mine tomba ensuite dans l'oubli et n'intéressera plus que quelques minéralogistes dont certains de renom. L'heure de l'ANTIMOINE arriva! C'est en effectuant des sondages pour retrouver des traces de l'ancienne mine d'or que les géologues de la fin du XIXe siècle ont découvert sur le secteur de Bissieux des filons de Stibine. La famille Peysselon présente sur le site, découvrit alors l'antimoine sur ses parcelles et commença les travaux en fonçant deux puits (puits Peysselon et puits Bonjour) dés 1890. Après la vente de leur terrain, les travaux de recherches furent repris par un certain Langlois en 1891 qui fit une demande de concession, celle ci fut rejetée le 8 juillet 1895. A la suite de ce refus, Langlois revendit sa parcelle aux enfants Peysselon qui reprirent les travaux de fonçage jusqu'en 1910 ou un ingénieur civil originaire de l'Aveyron, Henri Fonteilles, à son tour, se portera acquéreur de la terre riche en minerai d'antimoine. En 1911, l'ingénieur, un des fondateurs de la Compagnie Minière lyonnaise, prépara un projet de reprise de l'exploitation du site de Bissieux à Saint-Joseph afin d'exploiter l'or et l'antimoine à l'époque de la construction de la ligne de chemin de fer de Mornant à Rive-de-Gier. Entre 1911 et 1914, la galerie de la Combe a été creusée mais le déclenchement de la 1ère guerre mondiale mit fin à la construction de la voie ferrée et à toute tentative d'exploitation commerciale du minerai malgré des tentatives de reprises jusqu'en 1920. La production n'excéda pas la dizaine de tonnes. On peut encore voir aujourd'hui les piles du viaduc de la voie ferrée prévue. Le tablier ne sera jamais posé et la ligne ne sera jamais terminée. Les principaux travaux de recherche et d'extraction portèrent sur plusieurs sites : LA COMBE LE BOZANCON (nom également du cours d'eau proche) LA COMBE NOIRE LA GRANGETTE LES GRANDES TERRES Les recherches archéologiques menées ces dernières années ont permis de repérer des galeries creusées à la pointerolle selon des techniques employées aux 17ème et 18ème siècles. L'association "La mine d'or de Bissieux" gère et anime le site (classé site archéologique). TOUTES RECHERCHES, PROSPECTIONS, RECOLTES ou AUTRES SONT INTERDITES!!!!!!!!!!! Le site est visitable en accès libre (sentier fléché) ou en visite guidée (notamment pendant les journées du patrimoine). Voilà le lien du site de l'association : http://minedor-bissieux.reseaudesassociations.fr/fr/activites Et la page facebook : https://www.facebook.com/minedebissieux/ C'est une petite association qui se développe et qui anime comme elle peut le site avec les moyens qu'elle possède! Les photos arrivent!! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

De rien, c'est avec plaisir! Il y aura bientôt la visite d'une petite mine plus ou moins ouverte au public... -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

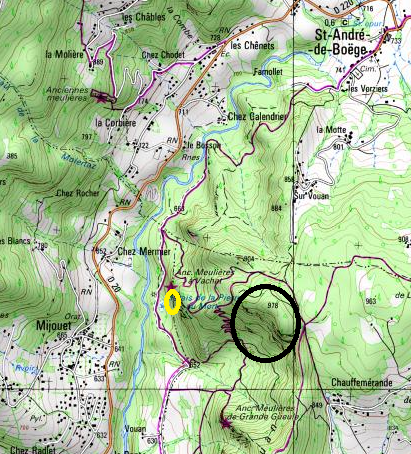

Suite et fin : Pour répondre à EL MOMO et après pour donner une petite suite à Dider10 (autres meulières de France). Les fouilles consistaient à connaître les origines antiques ou médiévales. la chronologie d'exploitation, les techniques d'exploitation et les volumes de production. Des analyses en labo ont été faites ainsi que des scanners en 3 dimensions des chambres d'exploitation. Des recherches dans les archives départementales ont également été menées. Des fouilles et sondages furent réalisés (découverte de zones horizontales exploitées, objets? autres?). Vous pouvez aussi aller voir le site ci-dessous (plein de détails - fiches signalétiques sur les meulières françaises, européennes et autres) : http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/php/test_fiche.php Sur la carte IGN ci-dessous : Le cercle jaune représente une autre zone d'exploitation (Vachat dessous) difficilement accessible. La production estimée est de 100 à 1000meules. Entre la Gouille au Mort (ou marais de la Pierre du Mort) et la meulière à Vachat, la base de la falaise du Mont Vouan a été entamée par une meulière souterraine, abandonnée après l'effondrement de son toit. Les décombres laissent voir un front de taille étiré sur 60 m, superposant des alvéoles d'extraction sur deux niveaux. Certaines alvéoles n'ont fourni qu'une meule, d'autres une dizaine et forment dans ce cas des "tubes" perpendiculaires à la paroi. Les ébauches de meules mesurent 1,40 m de diamètre pour 20 cm d'épaisseur. Nombreuses traces d'outils (pics, pointerolles). Le cercle noir représente la Meulière Longue dont la production est estimée entre 700 et 1000meules. A mi-chemin de la molière à Vachat et de la caverne aux fées, dans un lieu très difficile d'accès, la base d'une falaise a été exploitée sur 200 m de longueur. Les meules ont été extraites sur un plan incliné à 45°, en formant des "tubes" - 140 au total - disposés sur deux hauteurs et en quinconce. Chaque "tube" a fourni 5 à 6 meules de 1,20 à 1,40 m de diamètre. Les pierres étaient descendues par un "get" (couloir creusé dans la pente,pour la descente des luges) dont il reste des traces. La roche, de couleur crème à jaune clair, a ici un grain plus fin et plus régulier que dans les autres meulières du Mont Vouan. Et bien d'autres minis-zones! FIN!! Je reviendrais sur ce sujet un peu plus tard... mais pour l'instant çà commence à meuler par ici... et la neige est pas loin! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Exemple de recherche archéologique. En bas de la paroi, on aperçoit une bâche. Ils ont décaissé toute la zone (sable, terre, déchets de taille) pour faire des recherches. Dessous, une superbe zone d'exploitation horizontale est présente. La bâche à été remise et recouverte des mêmes gravats (afin de protéger cette zone déjà préservée). Sur cette photo, on aperçoit deux encoches. Ils glissaient des coins en bois pour extraire plus facilement le bloc (meule brute) du tube. Petite récolte au passage de coulemelles. Un régal! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Les meules de ce tube devaient-être énorme! ou c'est la demoiselle qui est petite... à vous de voir Il en reste une, si vous en avez besoin, il faut juste finir de l'extraire... -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Nous allons donc finir par La molière De Corbière : On estime la production entre 3000 et 5000 meules. La base d'une falaise a été entamée sur 200 m de long par une meulière souterraine. Le front de taille, continu, forme tantôt un léger aplomb, tantôt des chambres profondes d'une quinzaine de mètres. Dans le premier cas, les meules ont été tirées sur un plan incliné à 30°, en formant des tubes (environ 400), tandis que dans les chambres elles furent extraites sur un plan vertical. Le diamètre des meules approche 1 m en partie nord du site, sans doute la plus ancienne et va jusqu'à 2 m en partie sud. La pierre a une couleur grise à jaune et rassemble des éléments hétérométriques (tout comme les deux premiers sites) dépassant parfois 50 cm, ce qui a pu gêner localement l'extraction. A noter une ébauche remarquable : située au fond d'une petite chambre, elle a été gravée avec des instruments de la Passion version meuliers - un pic et une échelle encadrant une croix - formant ainsi un petit oratoire (photo ci dessous). -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

je pense que ces zones là étaient du déchet... il découpait les meules au fur à mesure et quand il tombait là dessus, c'était mort! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

La suite viendra demain! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

La molière à Vachat : On estime sa production entre 2000 et 10000 meules . Apparemment l'une des plus belles meulières du monde. Une vire à mi-hauteur des falaises du Mont Vouan a été entamée par des carrières souterraines sur 300 m de long. Le front de taille, continu, forme des chambres enfoncées à 45° sur une trentaine de mètres de profondeur. De minces parois délimitent les concessions accordées par la communauté d'habitants ou louées par des propriétaires. L'extraction des meules s'est faite en tous sens mais principalement sur un plan vertical, par enlèvements successifs jusqu'à former des tubes (185) au plafond en escalier. La taille des meules a été obtenue par fossé annulaire à profil en V. Diamètre des meules compris entre 135 et 148 cm, épaisseur de 20 à 45 cm. Les chambres ont été en majeur partie comblées par les haldes au fur et à mesure de l'avancement des chantiers. D'après Grégory Frébourg, la roche grossière, souvent pulvérulente lorsqu'elle est altérée, contient de nombreux éléments allochtones et hétérogènes. La matrice, une arkose de granulométrie variable, comporte des fragments de nummulites et de discocyclines, dans la grande majorité des cas très abîmés. Étonnement, les grains de cette arkose ne sont pas ou extrêmement peu cimentés, alors que la roche est très dure. Cette dureté viendrait de la très forte imbrication des grains. Les éléments de ce conglomérat présentent des tailles très variables, allant du gravier au bloc de la taille d'une fourgonnette ; ils sont de nature magmatique (granites), métamorphique (gneiss, micaschistes) et sédimentaire (grès, calcaires du Malm et couches du Tertiaire) et d’âges variés (Paléozoïque à Tertiaire). La formation montre par endroits des galets mous, et, plus rares, des niveaux silteux, qui comportent des foraminifères planctoniques. Et voilà 3 empreintes! Et une série de 8 font 11! + 10 autres font 21! + ... on abandonne les comptes tellement il y en a! On remarquera une zone d'exploitation horizontale dans le bas de la photo (zoom sur la photo encore en dessous)! -

Les mines ouvertes à la visite en France (éco-musée etc)

mines85 a répondu à un sujet de paléonto34 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pour el momo et didier10, une suite sera donné plus tard Sans commentaires... MONUMENT HISTORIQUE je reprécise!!! Les traces d'outils Ce site est équipé pour l'escalade....légalement ou pas... Voilà pour le premier site! A suivre, la molière à Vachat...