Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

-

Compteur de contenus

136 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par yomgui

-

Merci ! Toutes ces ammonites proviennent du même banc. Je suis quasi certain qu'il s'agit du Callovien moyen. Si je devais dire une bêtise, je dirais que la première, c'est peut-être encore du Kosmoceras, macroconque en l'occurrence. L'enroulement semble similaire à celui des kosmoceratinae macroconques de la période (par exemple jason), la forme de la coquille platycône aussi, présence de tubercules ombilicaux, côtes secondaires fines et nombreuses, légèrement proverses et qui semblent s'effacer vers la fin des tours, ouverture ombilicale marquée. Bref, ça m'y fait penser... dommage qu'elle soit si abimée... Sincèrement, je suis quasi sûr que c'est pas le Bathonien à ce niveau.

-

Bonjour et merci pour la réponse, Tiens, c'est vrai que ça a un air de Morphoceras macrescens. On voit peut-être un peu plus de tours internes. C'est aussi vrai que je peux pas être certain du Callovien (je reste un gros débutant mal dégrossi) même si j'ai de bons indices (Kosmoceras, Hecticoceras et Reineckeia plus ou moins anceps plus ou moins plus haut). Bref, si c'est pas callovien c'est que je me suis bien planté. Ce qui me dérange avec Bullatimorphites, c'est qu'elles sont souvent bien plus épaisses. Bon, je m'excuse de la faible qualité des ammonites qui vont suivre, le substrat est marneux avec des blocs plus durs bourrés d'oolithe, les fossiles sont sous forme de moules bien fragiles et beaucoup semblent avoir été fossilisés déjà brisés. Spécimen n°2, que j'ai envi de rapprocher de Kosmoceras gulielmii (sous-zone à Medea) ?? : Du site d'Hervé Châtelier pour comparaison : http://ammonites.fr/Fiches/0777.htm Spécimen n°3, bien mal conservé, je dirais aussi Kosmoceras mais les côtes sont plus fines... Kosmoceras medea ? Spécimen n°4, que j'ai encore envi de rapprocher de Kosmoceras, sans grande conviction : Le ventre semble relativement plat, mais pas de trace de tubercules. Je n'arrive pas à les dégager plus que ça !

-

La première bestiole, trouvée dans un banc de marnes, quelques dizaines de centimètres au-dessus de l'oolithe ferrugineuse. Elle était à l'affleurement, un peu envahie par la végétation. Elle est donc bien abimée et j'ai dû recoller les morceaux ! Le diamètre max est de 13 cm, pas de trace de la loge d'habitation. On voit les nombreuses côtes secondaires, les flancs sont quasi lisses (érodés ?), au niveau de l'ombilic on devine des côtes primaires assez fortes. Les tours internes ont une section quasi circulaire alors que les externes sont plus plats. Ci-dessus, la forme de la section est trompeuse car il manque la région du mur ombilical. On devine les lignes de sutures par endroit, qui semblent très découpées. Cette ammonite, j'ai beau chercher je n'arrive même pas à définir ne serait-ce que la famille. On doit être au niveau de la fin du Callovien inférieur, début du Callovien moyen.

-

Bonjour, Je commence ce sujet pour partager sur les ammonites (et autres si besoin) du Callovien de ma région du Bugey (Saint Rambert - Hauteville dans l'Ain). Le premier site exploré : En me basant sur le notice de la carte de Saint-Rambert (ENAY, 1982), je pense voir sur la photo ci-dessus les calcaires bicolores à gauche, qui reposent sur les marnes des Monts d'Ain. Il y a ensuite une fracture et la partie au centre et à gauche montre essentiellement l'alternance calcaréo-argileuse, qui repose, dans l'ordre, sur l'oolithe ferrugineuse (peu épaisse), les calcaires bicolores du Bathonien, etc. Plus haut sur la colline, on retrouve la faune typique des marnes à Creniceras renggeri et même un bout de rocher des couches de Birmensdorf. Je m'intéresse en premier lieu à l'alternance calcaréo-argileuse. Si j'en crois Enay, cela correspond essentiellement au Callovien moyen, depuis la fin de la zone à Gracilis au début de la zone à Coronatum. Un peu plus loin sur la route, on retrouve l'alternance. On voit la transition entre l'oolithe ferrugineuse et l'alternance calcaréo-argileuse sur la photo ci-dessus. Pour l'instant, je n'ai récolté que des fossiles dans les éboulis et quelques uns en place, légèrement au dessus de l'oolithe ferrugineuse. Malheureusement, la plupart des ammonites sont abimées et incomplètes. Je reviens plus tard avec quelques photos de bestioles :)

-

Creniceras piae (JAGGI) ? - Oxfordien inférieur - zone à Mariae

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, Bon, j'ai donc essayé de contacter M. JÄGGI (merci kekefossiles !) mais je n'ai pas de réponse. Pas grave, il est peut-être en vacances ou simplement je l'em...de avec mes questions (ce que je peux parfaitement comprendre). En fait, c'est assez clair que je n'ai pas retrouvé sa Creniceras ? piae nov. sp. dans le Jura. Mais c'est vrai que ça me taquine parce que je n'arrive pas à trouver de candidat plausible pour une identification. Dans ces couches (zone à Mariae, fin de sous-zone à Scarburgense à début de sous-zone à Praecordatum) il y aurait bien Taramelliceras richei (de Loriol, 1898) et Taramelliceras dupasquieri (de Loriol, 1898). Mais ni l'une ni l'autre ne colle de façon satisfaisante, notamment les sutures qui sont beaucoup plus simples chez mes ammonites, et l'ombilic qui est rapporté "extrêmement étroit" par de Loriol pour T. richei et simplement "étroit" pour T. dupasquieri alors que chez moi il est plutôt ouvert pour des Taramelliceratinae. J'ai par ailleurs trouvé une ou deux ammonites qui correspondraient bien à T. dupasquieri et qui pour le coup ont des sutures complexes et un ombilic étroit, elles sont aussi plus comprimées. Bref, je sèche sur un Taramelliceras sp. (encore...). J'ai mis plus d'info sur mon "site", ici (soyez indulgents sur la qualité du "site", je suis à moitié dingue), j'arriverai peut-être à préciser dans l'avenir... Merci ! Guillaume -

Salut, La deuxième me rappelle Properisphinctes bernensis avec ses tours déprimés, évolutes, côtes saillantes proverses, nombreuses côtes secondaires dans la zone ventrale, et les constrictions bien sûr. Ou pas loin, ou pas du tout... Faudrait voir les sutures. Si c'est ça, oxfordien inférieur et moyen à ma connaissance (?).

-

Creniceras piae (JAGGI) ? - Oxfordien inférieur - zone à Mariae

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

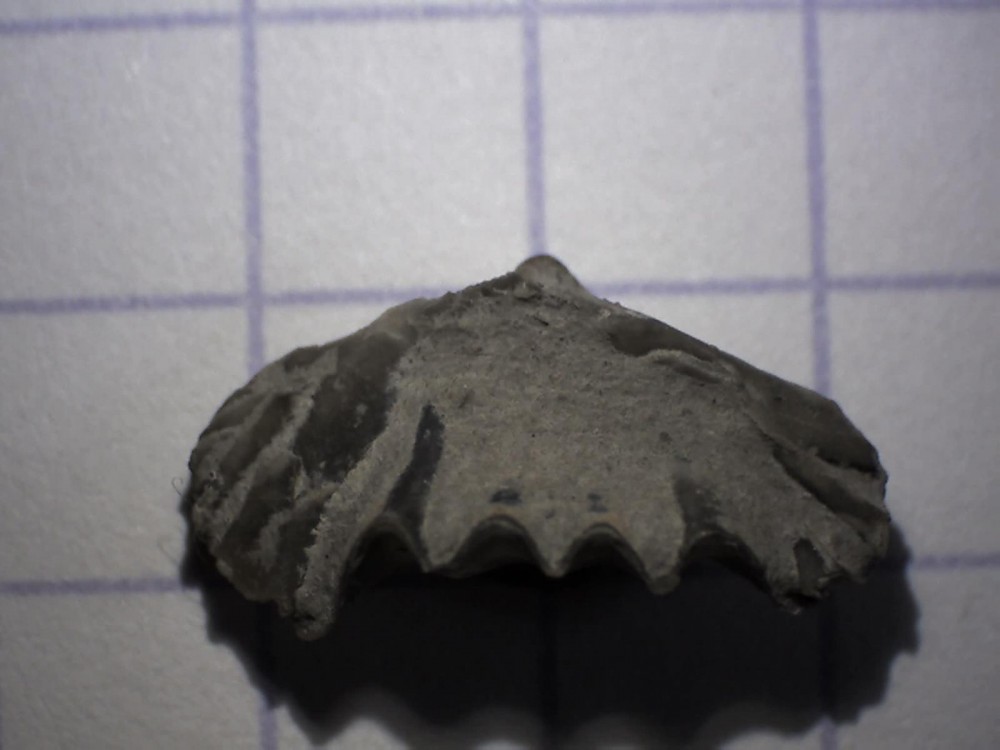

Bonsoir et merci ! Oui, merci de répondre, c'est que je dois être chiant avec mes marnes... Je l'avais dit, l'allemand n'est pas mon fort, je corrige mon erreur. Pour ce qui est des bestioles, j'avais été frappé par la ressemblance des phragmocônes seuls (voir JÄGGI planche 1, Fig. 4 et 6 par exemple) et par la simplicité des lignes de suture, par exemple voilà ce que je retrouve pour des Taramelliceras à 15 mm de diamètre (gauche) et 13 mm (droite) : Bon, bien sur y a l'usure et mes yeux qui fatiguent... Ici, j'ai 2 ammonites, que j'avais effectivement rangé dans les Taramelliceras, mais qui me questionnent par leur lignes de suture très simples, et qui morphologiquement me semble rappeler (beaucoup) C. piae. Bon, comme je dis, j'y connais rien ! donc je vous crois sur parole bien sûr, mais sur quels critères rejetez-vous piae ? ou du moins une certaine affinité ? j'ai l'impression d'avoir raté un truc, je sais pas quoi. Je veux dire, piae ou pas, je reconnais pas complètement Taramelliceras. Merci encore -

Bonjour, J'ai toujours le nez dans les ammonites des marnes à Creniceras renggeri... Je galérais sur les Taramelliceras (heimei ? pas heimei ? etc.) et j'avais de côté 2 ou 3 pièces que je pensais pouvoir rapprocher de Taramelliceras richei (DE LORIOL) ou T. dupasquieri (DE LORIOL). Et en lisant le papier de JÄGGI sur sa nouvelle espèce Creniceras ? piae n. sp. je me suis dit que ça pouvait peut-être coller ? 1 et 2 : suspectées d'être des C. piae (JÄGGI). 3 : suspectée d'être proche de T. richei (DE LORIOL) ou T. dupasquieri (DE LORIOL). Le papier de JÄGGI est consultable ici : http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/27-1/pal-27-1-09.pdf J'ai plusieurs indices : - je n'ai que 2 phragmocônes, donc on ne voit pas les tubercules siphonaux bien développés qui n'apparaissent que sur la loge d'habitation, mais les petits tubercules présents sur le phragmocône sont similaires à ce qu'on voit sur la planche de JÄGGI, - les dimensions relatives au niveau du phragmocône sont similaires à ce que retrouve JÄGGI, hauteur/diamètre = 0,54 à 0,56 (JAGGI : 0,51 à 0,56), épaisseur/diamètre = 0,30 à 0,31 (JÄGGI : 0,30) et ombilic/diamètre = 0,16 à 0,19 (JÄGGI = 0,13 à 0,17), dans la mesure où je mesure ça correctement et précisément bien sur... - la ligne de suture est très similaire, en tout cas éloignée de celle de T. richei (DE LORIOL), à priori plus découpée (? oui mais à quel diamètre ?), - l'ornementation semble aussi correspondre à la description de JÄGGI (mais l'allemand n'est pas mon fort), notamment la forme des côtes, que l'on distingue à peine et mieux en s'approchant du ventre. Ci-dessous, la ligne de suture telle que je la vois au microscope (donc non développée), pour un diamètre de seulement 13 mm, comparée à celle que donne JÄGGI à environ 20 mm (donc plus découpée ?) : Sur mes 2 spécimens, les lignes de suture se recouvrent, d'où les pointillés qui complète, un peu au pif, les trous. Il y a quand même quelques différences (moins de lobes auxiliaires, selles plus larges...), et puis ça reste très ressemblant à ce qu'on voit chez pas mal de Taramelliceras and co. Enfin, l'étage... Je crois avoir compris que C. piae serait plutôt à rechercher dans la sous-zone à Scarburgense de la zone à Mariae. De mon côté, ça peut effectivement correspondre bien que je pense plutôt que la majorité (totalité ?) du site recouvre les horizons à Praemartini et Alphacordatum de la sous-zone à Praecordatum, à la limite la fin de la sous-zone à Scarburgense. Les cardioceratinae ne m'aident pas beaucoup, ils sont rares. Les perisphinctinae seraient représentés, outres Perisphinctes bernensis par des formes proches de P. matheyi, P. mairei, noetlingi ou ledonicus. Des "Hecticoceras" bailey quasi sûr, etc. etc. Bref, un peu pas trop clair tout ça. J'ai pas la position exacte des 2 prétendus C. piae si ce n'est qu'ils sont pyriteux, et que les pyriteux sont plus nombreux en bas de l'affleurement, quasi absents en haut. M'enfin... je manque d'expérience... est-ce que ça semble plausible ou je me plante complet ?? Guillaume

-

Salut, je vois bien une ammonite dans... quelque chose. En tout cas, l'ammonite et la roche me font penser au callovien de vers chez moi. Ammonite ressemblant à Distichoceras bipartitum (ZIETEN, 1830), sans certitude aucune, c'est le ventre qui me fait penser à ça... (enfin, si c'est bien une ammonite) et roche jaunâtre à bleuâtre noirâtre visiblement plus ou moins friable (affleurement en couches en alternance jaune dur et bleu mou). Ou alors c'est parce que j'avais trouvé une ammonite dans (dedans !?) un nautile que ça m'y fait penser. Ce nodule, ça pourrait pas être une éponge ?

-

Neoprionoceras ou "Hecticoceras" (Brightia) ou ?

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Ah ben du courage, je sais pas... mais en tout cas j'ai une bonne dose de dinguerie ! Bon, je crois qu'il est sain d'oublier Campylites et Neoprionoceras, etc. Du moins mettre de côté l'idée... J'avais pris les mesures des ammonites, D, H, E, O. (sans pouvoir faire des regroupements), et je me suis "amusé" à retracer les lignes de sutures des individus sur lesquels elles étaient bien visibles. Ensuite, je me suis concentré sur Hecticoceras chatillonense de Loriol et H. bonarelli de Loriol. D'après de Loriol (1898), on note surtout que la première est plus épaisse, moins haute. Bref... j'ai comparé les rapports (H/D, E/D, O/D) mesurés avec ceux donnés par de Loriol, en calculant le % de différence moyen sur les 3 dimensions, permettant de dire si la bestiole est plus proche de chatillonense ou de bonarelli. Mes dessins de sutures, je les ai classé en 2 groupes à vue de nez : lobes auxiliaires nombreux (bonarelli ?), lobes auxiliaires rares (chatillonense ?), soit 17 dessins au total. Puis, j'ai regardé si ce classement retrouvait mes calculs sur les dimensions... et ça "match" dans 15 cas sur 17. Bon... j'aurais aimé trouver plus d'infos sur H. Socini Noetling, qui doit être très proche (???), pour pouvoir l'intégrer. Mais déjà c'est pas mal si ça se concentre sur ces 2 espèces. -

Neoprionoceras ou "Hecticoceras" (Brightia) ou ?

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Je ne vais pas avoir la prétention de discuter les attributions de genre, peut-être l'année prochaine... :) C'est vrai que la petite taille n'arrange rien, et l'usure... Et puis De Loriol lui-même semble, si je peux me permettre, un peu perdu. Hecticoceras chatillonense, De Loriol, est présentée en 1898 avec des côtes "assez saillantes" même si parfois "plus ou moins effacées sur les flancs". En 1900, "beaucoup paraissent presque tout à fait lisses". Tiens, je vois dans le HS IV de fossiles de 2013 l'article de P.COURVILLE, A. BONNOT et D. RAYNAUD, Les ammonites, princesses de Villers-sur-Mer, planche 14, des Hecticoceras présentant une aire ventrale du même genre, voire "nettement tricarénée". Les sutures aussi (du n°1) ont un air de famille. Ammonites du Callovien supérieur... Sinon, des lignes de sutures rapprochées avant la loge d'habitation, c'est un signe de maturité ou j'ai pas bien pigé ? -

Neoprionoceras ou "Hecticoceras" (Brightia) ou ?

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses ! kekefossiles, je suis bien sûr tombé sur ton site et la page sur l'Ammonites rauracus, Mayer ! J'ai aussi regarder et reregarder De Loriol. Et justement ça tourne en rond, surtout de Harpoceras rauracum, Mayer à Hecticoceras bonarellii, de Loriol, voire Hecticoceras chatillonense, de Loriol. Les proportions sont proches (dans la fourchette des variations), la forme et l'intensité des côtes aussi, les sutures... je ne pourrais les rapprocher plus de rauracum ou de bonarelli selon le stade de développement. Et finalement même la zone ventrale semble varier graduellement ? Bon, je suis pas sûr de pouvoir fixer une réponse vu ma très modeste expérience... Allez, pour résumer : à gauche "Neoprionoceras rauracum", Mayer, à droite "Hecticoceras bonarelli", de Loriol (figurations prises chez de Loriol). Au centre, une ammonite qui ressemble pas mal à celle de droite, mais avec la même aire ventrale que celle de gauche... En passant... : Quereilhac P., Marchand D., Jardat R., Bonnot A., Fortwengler D. & Courville P. (2009).- La faune ammonitique des marnes à fossiles ferrugineux de la région de Niort, France (Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, Sous-Zone à Cordatum).- Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Brest, Article 2009/05 (CG2009_A05) La planche 5 montre des Campylites sauvageti, de Grossouvre, qu'il faudrait donc nommer Neoprionoceras sauvageti maintenant, qui sont visuellement très similaires à ce que j'ai récolté, si ce n'est un ombilic plus étroit. L'étage ne correspond de toute façon pas, mais on voit bien la forme de la zone ventrale, allant d'un aspect "tricaréné" à un aspect lisse. -

Neoprionoceras ou "Hecticoceras" (Brightia) ou ?

yomgui a posté un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

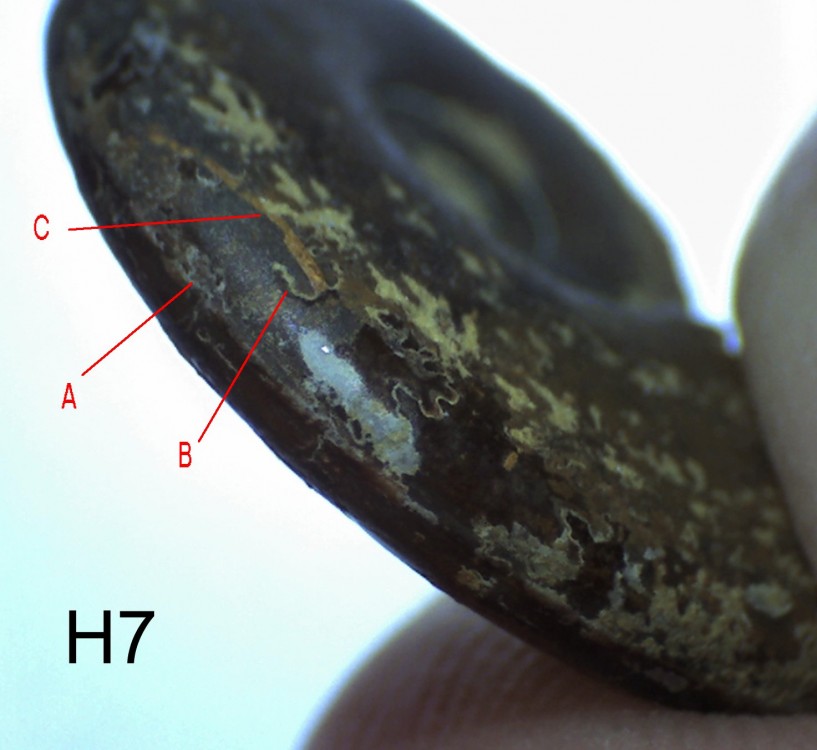

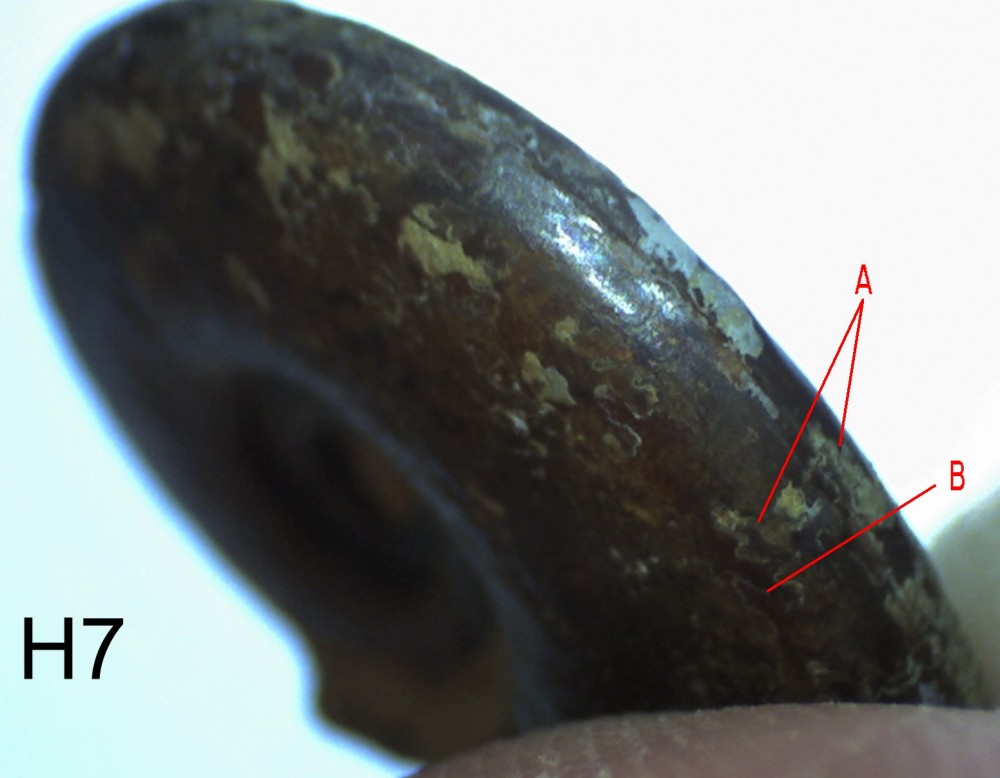

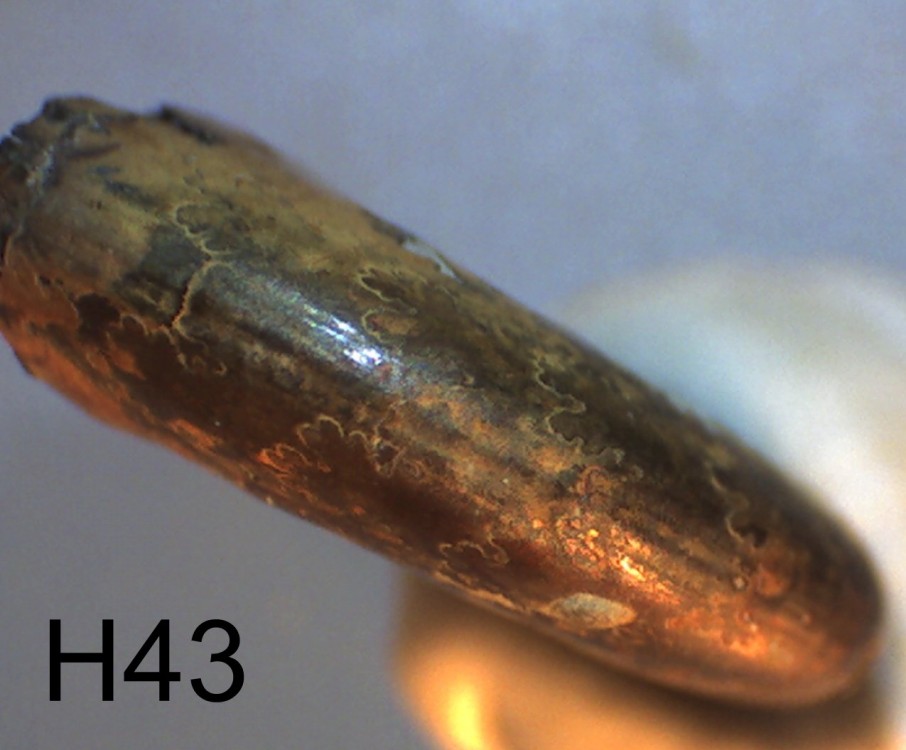

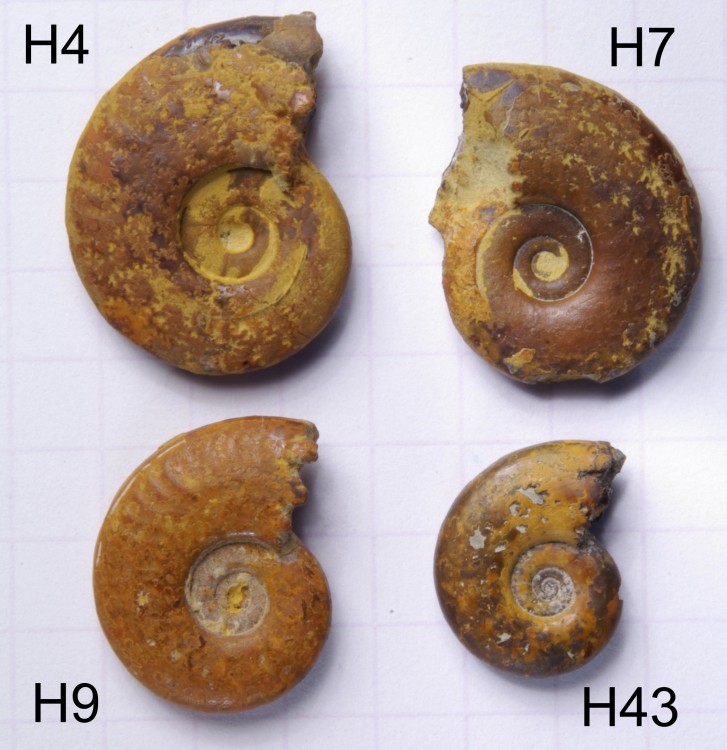

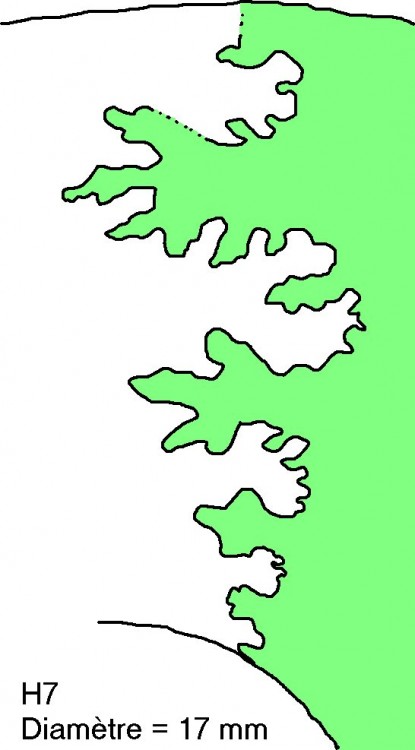

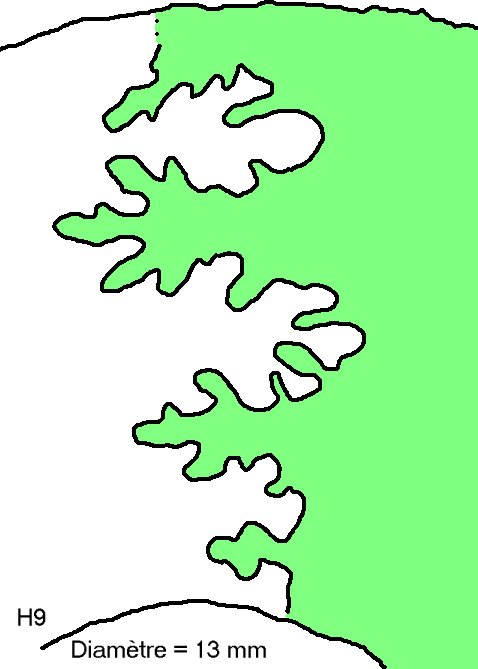

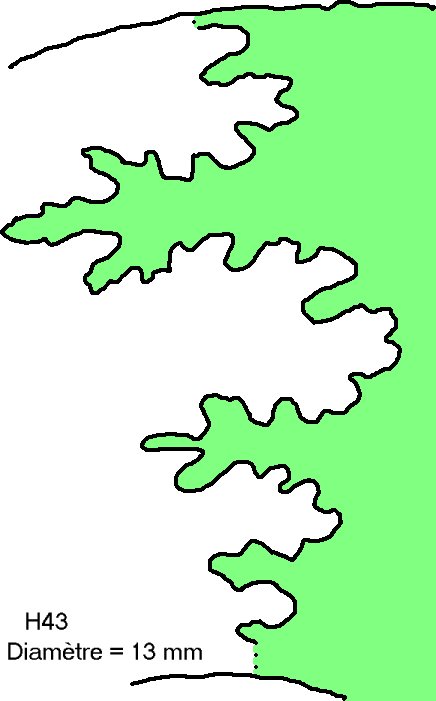

Bonjour, Je reviens (encore !) demander de l'aide. Je me penche sur quelques ammonites récoltées dans les marnes à Creniceras renggeri, notamment celles que j'ai pré-triées sous l'étiquette "comprimées, plus ou moins évolutes, lisses à faiblement costulées". En gros... Bref, c'est classique, je galère autour des "Hecticoceras", "Brightia", "Campylites" (Neoprionoceras). Pour situer, il est à peu près certain que l'affleurement se centre sur la partie moyenne de la zone à Mariae. J'ai un peu honte de pas réussir à m'en sortir sur ce coup-ci, qui a déjà dû être rabâché plusieurs fois... Pour commencer, les 4 exemplaires suivants : Un premier coup d'œil à la zone siphonale : Celle-ci à un aspect "tricaréné", du moins on voit 3 "traits", avec une "carène peu saillante accompagnée, de chaque côté, d'un léger sillon bordé par un angle externe limitant les côtes" pour citer la description de DE LORIOL de 1898 de Harpoceras rauracum, qui doit être rebaptisée maintenant Neoprionoceras rauracum (MAYER 1864) ? Chez celle-ci (H7), on note toujours une petite carène, peut-être même mieux marquée, mais si on ne peut pas parler de sillons latéraux on note quand même un angle notable avant de descendre sur les flancs. On voit aussi une asymétrie de position du lobe siphonal (j'ai noté en A la branche du lobe siphonal, en B le petit lobe auxiliaire visible entre lobe siphonal et lobe latéral supérieur et en C le lobe latéral supérieur), une asymétrie similaire est noté pour certains individus de Hecticoceras chatillonense par DE LORIOL en 1898. Celle-ci montre aussi une légère carène, pas de sillon à priori mais un méplat latéral marqué et un angle, un peu comme la précédente Sur celle-ci, H43, en fait un petit nucléus un peu gonflé par rapport aux autres, la région ventrale semble arrondie et lisse, tout juste on note un trait centré. Mais au microscope, on devine plus ou moins un très basse carène et des sillons latéraux (?). Pour ce qui est des sutures, celles de H4 ne sont pas très visibles (voir la photo), j'ai dessiné les autres d'après ce que je voyais au microscope (donc le flanc n'est pas "déroulé") et sincèrement, et après m'être usé les yeux sur pleins d'autres individus, j'ai du mal à lier une forme de ventre à une forme de suture (sans parler des côtes, de marquées à lisses...) : Donc voilà, j'identifierais volontiers les individus montrant clairement 3 "traits" sur le ventre comme des Neoprionoceras. Mais j'hésite, j'hésite... ! Guillaume -

Oxfordien inférieur (?) - Taramelliceras sp.

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Je crois que langi n'est tuberculée que sur la loge d'habitation (?), et je n'ai que des phragmocônes. Pas facile de faire le tri dans ces Taramelliceras... petits tubercules médio-latéraux très rapprochés ou grands et éloignés, ou passant de l'un à l'autre... idem pour les médians... côtes primaires simples ou doublées, nombreuses ou pas, etc. Beaucoup de variabilité mais effectivement je crois que c'est tout du heimi/langi. Bon, ben moi qui croyait déjà avoir trouvé une espèce rare ou nouvelle ! :) ou au moins suffisamment originale pour être facilement identifiable, en fait juste une qu'a eu un bobo... -

Oxfordien inférieur (?) - Taramelliceras sp.

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Salut, Oui, c'est probablement ça ! merci. C'est vrai qu'il y a un air avec les autres Taramelliceras que je ramasse dans ces marnes (je n'arrive pas à me résoudre à les associer à T. heimi, mais c'est surement ça), dont l'ornementation, notamment les tubercules, est parfois assez variable. Les tubercules médians sont en général moins espacés qu'ici (si on considère une dissymétrie), avec un aspect plus "crénelé". Et je n'ai jamais noté de tubercules en milieu de flanc. Après, c'est sur qu'on note une dissymétrie. Peut-être que cela engendre ensuite un développement un peu "anarchique" des tubercules ? -

Oxfordien inférieur (?) - Taramelliceras sp.

yomgui a posté un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, Bon, je coince donc me voilà ! J'ai trouvé cette bestiole dans un minuscule affleurement marneux, à coup quasi sûr les marnes à Creniceras renggeri. La faune associée comprend des "Campylites", Taramelliceras, Trimarginites, Peltoceratoides et Cardioceras proche des formes que l'on retrouve dans la zone à Mariae (Scarburgiceras). Je crois me souvenir de C. renggeri, mais j'en ai des pelletés donc je ne les aurais pas ramassées, donc pas certain. La bestiole est a priori une Taramelliceras, un moule interne je pense, phragmocône. Une face est plus érodée que l'autre et ne présente aucun tubercule. Mais de l'autre côté... je note une série de 3 ou 4 tubercules espacés au milieu des flancs, puis une série de petits tubercules rapprochés à la limite flanc-ventre, puis une troisième série de tubercules très espacés en position latéro-ventrale. Je ne vois pas de tubercule médians mais la région à le même aspect que lorsqu'ils sont effacés chez d'autres Taramelliceras. Enfin, on note des côtes très fines et rapprochées sur la région ventrale, bizarrement elles ne semblent pas perpendiculaires à l'axe (déformation de la coquille ?). Des côtes primaires plus grosses et espacées ne sont pas à exclure, on les devine plus ou moins en lumière rasante. Les flancs sont très aplatis. Les tours semblent s'élargir rapidement sur la fin du phragmocône, mais c'est peut-être aussi un artefact. La section est épaisse. Je n'ai rien retrouvé de similaire parmi les Taramellicas de l'Oxfordien inférieur ? j'ai pourtant fait pas mal de recherches pour identifier les autres que j'ai trouvé (d'ailleurs je ne suis pas certain pour celles-là non plus !). Quelqu'un connaît ? Merci Guillaume -

Trucs bizarres dans les marnes oxfordiennes

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour et merci ! Une photo de la section permettrait peut-être d'en dire plus. Par exemple, pour moi le "machin" est plus plausible en serpule qu'en crinoïde parce que sa section ne montre pas de structure en 5 comme on le voit régulièrement sur les articles de crinoïdes, qu'ils soient de section ronde, en pentagone ou en étoile à 5 branches. De même que la surface ne montre pas de section nette, le "machin" ne semble pas être un assemblage de sous-éléments identiques. Enfin, je reprécise l'étage. Je me suis planté en indiquant jurassique moyen dans mon précédant message. Il s'agit bien du jurassique supérieur, oxfordien inférieur, très probable zone à Mariae. Ce sont les marnes à Creniceras renggeri. Je vois que Golgot parle des couches d'Effingen du Jura du sud (bien que les Taramelliceras de la dernière photo rappellent beaucoup celles des marnes à C. renggeri), ces couches sont bien identifiées vers chez moi, plus récentes et séparées des marnes à C. renggeri par les couches de Birmensdorf très reconnaissables. Enfin, c'est juste pour repréciser. A+ -

Trucs bizarres dans les marnes oxfordiennes

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Merci à tous ! J'ai trouvé ça au sujet des serpules : http://biolib.mpipz.mpg.de/chenu/conchilia_tafeln_1/high/IMG_6649.html Avec quelques formes qui rappellent la "chose"... qui était visiblement "posée" sur quelque chose vu la forme lisse et légèrement arrondie de ce que j'appelle le dessous. Le machin, je ne sais vraiment pas. Pas de structure en 5 comme chez les crinoïdes. Je ne trouve pas d'image de radiole d'oursin avec ce schéma. Ah, mais... "serpula whorm tube" Bon, celui-là est du crétacé supérieur et non jurassique moyen... mais y a un air non ? (ça vient de là : http://www.discoveringfossils.co.uk/hunstanton_fossils.htm) -

Trucs bizarres dans les marnes oxfordiennes

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Salut, Des photos supplémentaires, le machin vu "dans l'axe" : Et la chose sous différents angles : Effectivement, les trouvailles viennent d'un Chatillon, de Cornelle plus exactement. J'ai du mal à identifier clairement le phragmocône d'Euaspidoceras, il semble correspondre aux n°10 de la planche III de Une série oxfordienne de référence, à mi-chemin entre les régions boréales et téthysiennes (Jura Central, France) de Philippe COURVILLE, Alain BONNOT, Pierre-Yves COLLIN, Raymond ENAY, Didier MARCHAND (2000), soit un macroconque de E. douvillei de la sous-zone à Praecordatum, horizon à Alphacordatum. Mais les auteurs notent la variabilité de l'ornementation... J'ai d'autres spécimens qui rappellent plus le n°4 de cette même planche, avec une ornementation moins marquée, et pour lequel il est noté des "affinités plus marquées avec E. douvillei (COLLOT) plus récent, qu'avec E. armatum (DE LORIOL) contemporain" (horizon à Praemartini). En fait, mes spécimens varient plus ou moins entre les Perisphinctes perisphinctoides variante armata illustrés en 19 et 21, planche V, DE LORIOL 1900. Dans L'évolution des peuplements d'ammonites au cours de l'Oxfordien inférieur (Zone à Mariae et Zone à Cordatum) du Jura (Est de la France) (2010), Rémi JARDAT note E. armatum dans la sous-zone à Scarburgense et E. douvillei plutôt sous-zone à Praecordatum. Bon, dans l'ensemble, la faune indique que je serais à cheval sur les deux sur ce site... donc rien d'étonnant ! (je compte y retourner en localisant mieux les fossiles que je ne l'ai fait, ça aidera surement). Et puis, y en a plein d'autres que j'ai du mal à préciser ! même si l'essentiel semble tourner autour des horizons Woodhamense et Praemartini... enfin, je débute donc pas forcément fiable ! -

Trucs bizarres dans les marnes oxfordiennes

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Ok ! vous confirmez donc qu'il ne s'agit pas d'un cône de signalisation... :) Du bélemnite, c'est logique, il y a plein de rostres. Mais j'avais pas encore vu ça... Merci pour vos réponses ! -

Trucs bizarres dans les marnes oxfordiennes

yomgui a posté un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, Je suis allé fouiller les marnes à Creniceras renggeri vers chez moi (Ain) et en plus d'une multitude d'ammonites, j'ai ramassé quelques trucs que je n'identifie pas du tout : Un cône de signalisation de moins de 15 mm, la section est ronde à ovale, ce n'est pas une spirale mais un empilement : Ce machin : Et enfin cette chose, le tout faisant 2 à 3 cm : Bon, et aussi ça pour prouver que je ramasse pas que des trucs moches : Euaspidoceras armatum ou E. douvillei (oxfordien inférieur, zone à Mariae, sous-zones à Scarburgense et/ou Praecordatum Le reste de la faune c'est plein d'ammonites de petite taille, des bélemnites, quelques brachiopodes par endroits (écrasés en général), bivalves en morceau, fragments étoiles de mer, oursins, et crinoïdes... Merci ! Guillaume -

Spongiaires ? Corail ? Oxfordien moyen du jura

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Merci fluopathe, Je pense pas pouvoir définir le genre, pas très grave, déjà confirmer que c'est de l'éponge c'est super. Merci ! -

Spongiaires ? Corail ? Oxfordien moyen du jura

yomgui a posté un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

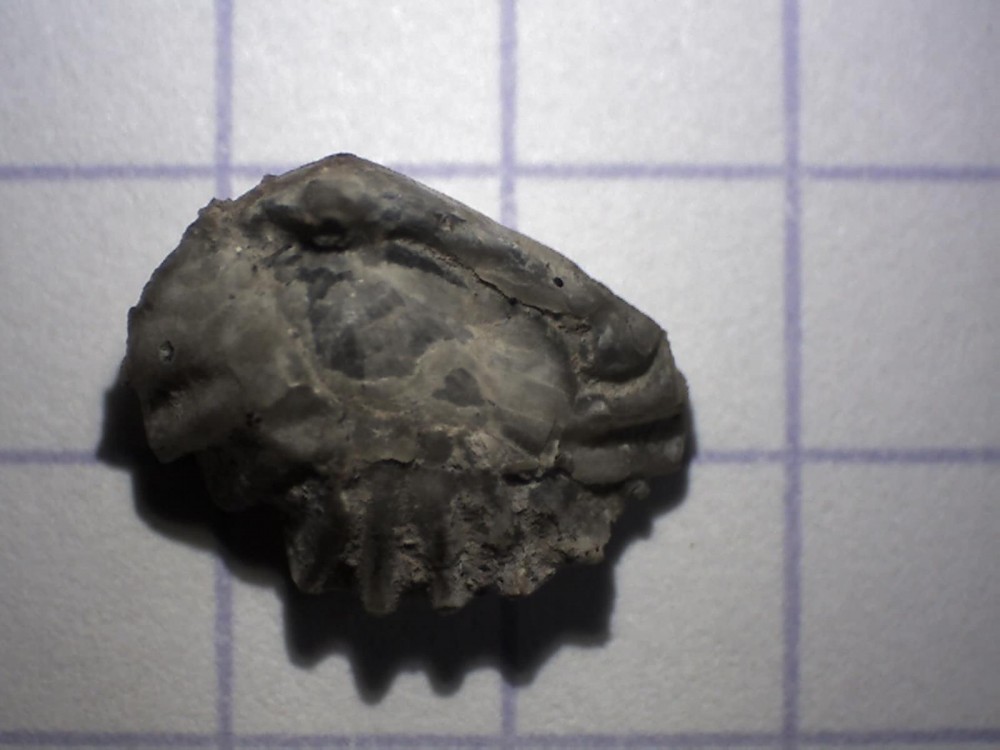

Bonjour, Voici une pièce qui me laisse perplexe, je ne trouve pas d'équivalent sur le net (je ne sais pas non plus trop comment orienter ma recherche). Cela a été trouvé dans l'oxfordien moyen du Bugey (sud du Jura), couches de Birmensdorf. Associé aux biohermes à spongiaires typiques de la couche, ainsi que des térébratules de bonne taille, des rhynchonelles également de bonne taille, d'autres minuscules brachios (Trigonellina), des spongiaires bien sûr et quelques ammonites incomplètes non identifiables. C'est une grosse pièce : Avec des bosselures d'aspect plus ou moins régulier d'un côté. Mais pas de l'autre côté (érosion ?) : Vue en coupe, côté le plus large : On a l'impression qu'il y a quelque chose incrusté dedans, genre comme certaines petites térébratules que l'on trouve par ailleurs. La "matière" semble parfois un peu aérée, c'est plus visible sur la coupe du plus petit côté : J'ai pensé à une autre éponge, ou du corail, mais sans trouver d'équivalent ailleurs ? Du maïs fossile ? Guillaume -

Brachiopodes oxfordiens du Bugey

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Bonsoir, De retour de la promenade ! Je suis allé sur un site qui serait à priori des "marnes d'Effingen", comme là où j'ai trouvé ces grosses térébratules, de la lumachelle à térébratules bleues de la notice de la carte de St Rambert, et aussi quelques petites rhynchonelles (R. rivelensis ??). Or sur ce nouveau site, pas de trace de lumachelle à térébratules bleues (j'ai par contre trouvé ailleurs celle à térébratules violettes dont on parlait), toujours autant de crinoïdes et une multitude de ces petites rhynchonelles. Je suis dubitatif sur ces dernières. Autant certaines ressemblent à la description donnée par Loriol de R. rivelensis, même si souvent il semble n'y avoir qu'une valve (??), autant d'autres semblent très différentes comme les toutes premières que j'avais trouvé à Poncieux (et non Pongieux, honte à moi !). Plus petites, très polymorphes, souvent asymétriques, parfois beaucoup plus larges que longues et avec un sinus frontal plutôt très marqué. Les premières semblaient déformées, abîmées, mais en trouver ailleurs en grand nombre avec les mêmes formes...? Je trouve rien de semblable dans mes docs... bref... mystère mystère... Pardon pour la qualité des photos ! pas facile avec ces petites bestioles. -

Brachiopodes oxfordiens du Bugey

yomgui a répondu à un sujet de yomgui dans Demandes d' identification de fossiles

Bonjour, Merci pour ces précisions. Je n'ai malheureusement pas d'éléments de faune associée, si ce n'est des empreintes d'ammonites trop incomplètes. Le site "Birmensdorf" est petit et en bord d'une route assez fréquenté... pas l'idéal. J'en reste donc à des suppositions concernant l'étage exact, tout ça reste au conditionnel. Cet après-midi, on fait une promenade dans l'oxfordien du Haut Bugey en famille. J'espère trouver d'autres éléments !